赵树理与解放区文学(一)

- 格式:docx

- 大小:16.63 KB

- 文档页数:3

赵树理小说与解放区文学赵树理小说与解放区文学赵树理小说解放区其他文学赵树理小说“赵树理方向”的意义赵树理小说思想艺术特色与独特价值赵树理的小说与以往乡土小说的不同一、“赵树理方向”――《讲话》指引下解放区文学的方向“赵树理方向”首先是一种文艺政策性的引导,是对当时乃至五六十年代文学“主流”的一种阐释与倡导,关键是顺应大众化、农民化的审美追求,适应当时解放区的社会变革需求,因而赵树理式的主题与文学语言形式被推崇到主流的位置。

是共产党领导下的面向大众的革命文学的一个榜样,一种努力的前景。

首先应从特定时代的要求来看这个问题,肯定其历史的合理性与特色,同时也应看到有得有失,不应轻易否定。

赵树理生平与创作赵树理(1906-1970),原名树礼。

1906年9月24日生。

山西沁水人。

现代著名作家。

二、赵树理小说思想艺术特色与独特价值 1、大众化与通俗化:翻身农民的需求,作家自身成长历程带来的审美特点的结合 2、“问题小说”:首先是实际革命工作者,然后才是作家,因此赵树理的小说创作自觉地将写作与农村变革实践统一起来,常写“问题小说”,写农村变革以及农民的命运,心理、情绪,追求创作与现实生活的配合。

作品表现了中国农村历史进程中的巨大变革,塑造了全新的农民形象。

二、赵树理小说思想艺术特色与独特价值 3、赵树理笔下的农民形象: A、“老一代农民”形象,如《小二黑结婚》中的二诸葛、三仙姑 B、年轻一代农民,即“新人”形象。

如小二黑与小芹,还有李有才二、赵树理小说思想艺术特色与独特价值 4、赵树理小说中浓厚的地域民俗色彩:那山西味道晋阳气息中所渗透的文化内涵。

民风民习被他作为一种“社会景物”,即社会精神的附着物。

后来在赵树理的影响下形成的“山药蛋”派,也具有此特色。

二、赵树理小说思想艺术特色与独特价值 5、评书体现代小说形式:以说唱文学为基础。

一是扬弃了传统小说章回体的程式化框架,而汲取了讲究情节连贯性与完整性的特点;二是小说当通俗故事写,将情节描写及人物塑造融化在故事叙述中,保留口头性文体的特点,而又比一般传统小说明快、简约;三是口语化,在艺术性与通俗性结合达到很高的境界。

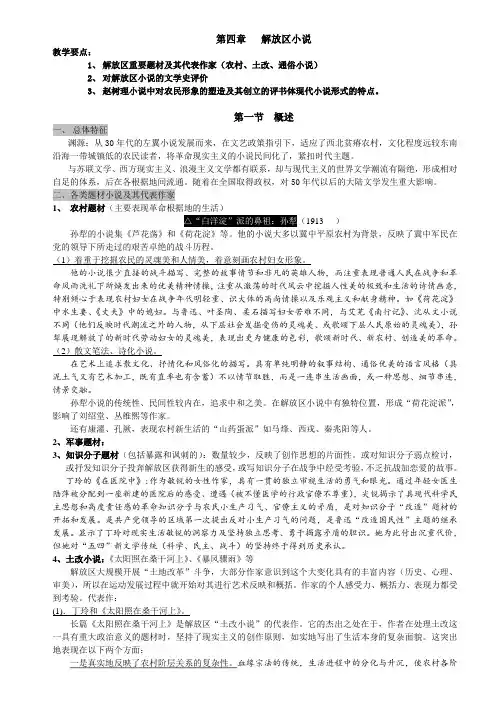

第四章解放区小说教学要点:1、解放区重要题材及其代表作家(农村、土改、通俗小说)2、对解放区小说的文学史评价3、赵树理小说中对农民形象的塑造及其创立的评书体现代小说形式的特点。

第一节概述一、总体特征渊源:从30年代的左翼小说发展而来,在文艺政策指引下,适应了西北贫瘠农村,文化程度远较东南沿海一带城镇低的农民读者,将革命现实主义的小说民间化了,紧扣时代主题。

与苏联文学、西方现实主义、浪漫主义文学都有联系,却与现代主义的世界文学潮流有隔绝,形成相对自足的体系,后在各根据地间流通。

随着在全国取得政权,对50年代以后的大陆文学发生重大影响。

二、各类题材小说及其代表作家1、农村题材(主要表现革命根据地的生活)(1913----)孙犁的小说集《芦花荡》和《荷花淀》等。

他的小说大多以冀中平原农村为背景,反映了冀中军民在党的领导下所走过的艰苦卓绝的战斗历程。

(1)着重于挖掘农民的灵魂美和人情美,着意刻画农村妇女形象。

他的小说很少直接的战斗描写、完整的故事情节和非凡的英雄人物,而注重表现普通人民在战争和革命风雨洗礼下所焕发出来的优美精神情操,注重从激荡的时代风云中挖掘人性美的极致和生活的诗情画意,特别倾心于表现农村妇女在战争年代明轻重、识大体的高尚情操以及乐观主义和献身精神。

如《荷花淀》中水生妻、《丈夫》中的媳妇。

与鲁迅、叶圣陶、柔石描写妇女苦难不同,与艾芜《南行记》、沈从文小说不同(他们反映时代潮流之外的人物,从下层社会发掘受伤的灵魂美、或歌颂下层人民原始的灵魂美),孙犁展现解放了的新时代劳动妇女的灵魂美,表现出更为健康的色彩,歌颂新时代、新农村、创造美的革命。

(2)散文笔法、诗化小说。

在艺术上追求散文化、抒情化和风俗化的描写。

具有单纯明静的叙事结构、通俗优美的语言风格(具泥土气又有艺术加工,既有直率也有含蓄)不以情节取胜,而是一连串生活画面,或一种思想、细节串连,情景交融。

孙犁小说的传统性、民间性较内在,追求中和之美。

09级现当代文学史期末复习参考(1)名词解释:1、《在延安文艺座谈会上的讲话》:《在延安文艺座谈会上的讲话》:1942年5月,毛泽东在延安文艺座谈会上作了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》。

《讲话》提出了文艺为人民大众服务的方向,要求文艺工作者深入人民生活,履行思想,还论述了文艺与政治的关系。

总之,《讲话》是对五四以来新文学运动经验教训的深刻总结,是马克思主义文艺理论的发展,从理论上解决了新文学发展的关键问题,对新文学具有重大深远的指导意义,是继五四之后又一次深刻的文学革命。

2、赵树理:赵树理(1906~1970 ),原名赵树礼,山西省沁水县人,解放区文学的代表作家之一。

曾编辑《黄河日报》(太南版)副刊、《中国人》报、《新大众报》,写作大量小说、小戏、快板和其他通俗文章。

赵树理小说把人物放到故事情节中,讲求情节连贯性,叙述多于描写,描写融于叙述,叙述语言平易质朴、口语化。

其小说心慌做以新的主题和新的生活开创了现代文学的新局面。

1代表作有《小二黑结婚》《李有才板话》《李家庄的变迁》等。

3、林语堂:福建龙溪人,原名和乐。

笔名毛驴、宰予等,是中国30年代小品散文创作的代表作家。

曾主编《论语》半月刊。

曾创办《人世间》和《宇宙风》。

他提倡“以自我为中心,以闲适为格调”的小品文,核心是闲适和性灵,通过多样化的题材和娓语式笔调,达到无拘无碍、从容潇洒的境界,成为论语派主要人物。

代表作有英文著作《吾国与吾民》,还有《生活的艺术》、《京华烟云》等文化著作。

4、白马湖作家群:白马湖作家群是中国现代文学史上以朱自清、朱光潜、叶圣陶、丰子恺、夏丏尊等为代表的一个流派,他们的散文显示了一种独特的风格:“平淡如水,明白如话,却善于在平凡开掘生活的哲理,追求高远的意境,严谨而有韵致”。

这一散文群体与风格早在他们20年代会聚在白马湖畔便已基本形成。

因而也称为“白马湖”作家群。

最杰出的代表作之一是夏丏尊的《白马湖之冬》。

5、孤岛文学:存在时间是从1937年11月上海沦陷至1941年12月珍珠港事变日军侵入租界止。

赵树理与乡土文学(一)赵树理与乡土文学(一)当1947年8月10日《人民日报》发表陈荒煤的《向赵树理方向迈进》一文时,他虽然没有具体限定“赵树理方向”的内涵和意义,但我理解,“赵树理方向”首先在于他的文学的大众化方向和鲜明的倾向性,因此,“赵树理方向”实际上就是“乡土文学”的方向。

中国现代文学史上的“乡土文学”尽管并非赵树理的首创,但真正达到在主观上自觉的为农民写、写农民、给农民看的“文的自觉”则确要从赵树理算起。

这不仅表现在题材的自觉、语言的自觉、人物塑造的自觉等文体创造方面,更主要地表现在赵树理创作意识的自觉。

他主动的有清醒意识的让文学去接近劳工大众,从而影响和改变他们的阅读范围和审美情趣,诱导他们的思想意识朝着合理的方向靠近,而远离封建糟粕的侵蚀。

由此可见,“赵树理方向”并不是“被动的迎合”“农民的审美习惯和审美需要”,也不是仅仅停留在“第一个层次上”。

这从他“一步一步地夺取那些封建小唱本的阵地”的表白中,就可看出他的文学志愿和目标。

所以,仅仅认为“赵树理方向”停留在“文学的第一个层次上”的说法,其实是并不了解上世纪三、四十年代中国的历史现实。

试想,没有把大众的情趣引导到健康的文学阅读上,而放任于封建糟粕中,谈何向文学的“第二层次飞跃”?这不有点让古代的人去奢想宇宙飞船一样,强人所难吗?由此、我们评论一位作家要近可能的放到一定的历史现实环境中,重点考察他在他所生活的时代和现实条件下“应该做什么”和“能够做什么”而不必强求他“应该怎样做”。

正是基于这样的设想,我把赵树理摆到了中国“乡土文学”的渊源流变中,进而把握他的位置和历史贡献。

一在中国,最早提出“乡土文学”的概念见于鲁迅在《中国新文学大系·小说二集导言》,他虽然还主要是对“五四”后期一种特定的文学现象的深刻概括,但对“乡土文学”的地方色彩和民族风味已有所揭示。

在国际,“乡土文学”则出现于19世纪末,步利特·哈特等在美国的倡导。

赵树理与解放区文学关系新探当赵树理以《小二黑结婚》等小说在解放区文坛斩露头角时,就引起了当时作为解放区文艺政策发言人的评论家周扬的注意,尽管赵树理当时并未引起纯文学作家的认可。

很快,赵树理便吸引众多的目光,被阐释为是最能代表毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》文艺精神的作家。

然而,赵树理并不想成为一位作家,更没有想到自己会成为解放区文学前进的方向,他只想做一个忠实于农民的摆文摊的民间文人。

当人们把赵树理看作是解放区文学的代表时,却又发现赵树理与解放区文学实际上又存在一系列的矛盾。

一、文摊理想及其革命话语的融合与疏离从文摊理想与革命话语的层面来看,赵树理的文摊文学理想刚好暗合革命主流话语,但是两者在精神层面上所表现出来的问题小说与“歌德”文学是完全相悖的。

(一)文摊文学理想与革命主流话语的融合赵树理生活的解放区,虽然人民群众在政治上已经翻身做主,但是在思想文化领域,封建思想文化仍然占据着主流。

赵树理一方面深感反对封建文化的重要性;另一方面又较早地发现新文学存在脱离群众的严重弊病,清醒地看到反封建的新文学并不被农民所接受。

“寒暑假期中,他把他所崇拜的新小说和新文学杂志带回去给父亲看,因为他以为,文学作品应该是最容易被接受的,但父亲对他那一堆宝贝一点也不感兴趣。

无论他怎样吹嘘也没有用,新文艺打不进农民中去”。

赵树理深切感受到新文学与农民的分裂状态,新文学并不为农民所接受,同时农民喜闻乐见的东西,新文学作家也大多不屑一顾。

看到农民与新文学的分裂状态,赵树理决心摆文摊,去夺取那些封建小唱本的阵地,使新文学真正在农民中生根开花,这就是赵树理既简单又伟大的文学理想。

“我不想上文坛,不想做文坛文学家。

我只想上‘文摊’,写些小本子夹在卖唱本的摊子里去赶庙会,三两个铜板可以买一本,这样一步一步地去夺取那些封建小唱本的阵地。

做这样一个文摊文学家,就是我的志愿”。

赵树理的文摊理想与解放区的革命话语不期而遇。

解放区红色政权是要废除封建土地制度,摧毁地主、资产阶级的统治,使千千万万受压迫的农民翻身得解放。

赵树理及解放区小说如同教材“四、现实与民间”所示,这一节主要叙述的是解放区小说。

(一)、解放区小说的基本特征由于不同的文学生态环境,解放区小说呈现出与国统区乃至孤岛和沦陷区小说截然不同的面貌(解放区小说的独立性)。

借用当时在国统区重庆工作的郭沫若阅读了赵树理小说之后的感受来说就是表现了“新的时代,新的天地,新的创作世纪”。

这里的解放区是指在抗战时期中国共产党领导的敌后抗日根据地及其在解放战争时期发展壮大的解放区。

在这些地区由于执行了完全不同于国统区的新民主主义的政治、经济和文化政策,因而造成中国社会特别是农村社会的某种翻天覆地的变化。

这种变化给解放区作家提供了新的题材。

特别是1942年的延安文艺座谈会和毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表更从思想观念上促使作家逐渐超越“五四”,形成了一种新的文学规范,其核心就是在为无产阶级政治服务的目标下走向工农大众,因而又称这种规范为文学的“工农兵方向”。

具体到小说创作领域便表现出以下特征。

一是政治意识的急剧强化。

解放区的变革主要是一种政治变革,因而解放区小说大都涉及到政治,要么是直接叙写抗日武装斗争或解放战争,要么是对中国共产党领导的土地改革的纪实。

即使着眼于婚姻家庭,也最终归结为政治变革(如赵树理的《小二黑结婚》、康濯的《我的两家房东》)。

同时作家又是自觉地站在无产阶级党性立场上,将自己的创作作为为无产阶级革命服务的一种形式,因而在作品中表现出非常强烈的革命政治意识,以至他们为了某种政治革命的结论与观念,而舍弃某种“生活的真实”(例如周立波在创作《暴风骤雨》时,明知道“北满的土改,好多地方曾发生过偏向”,但认为“这点不适宜艺术表现”,便舍弃了)。

甚至认为这种“典型化的程度越高,艺术的价值就越大”。

实际上是以主观的艺术典型来达到对某种政治结论的认同。

二是翻身农民的塑造。

不同于国统区小说中的传统农民形象,也不同于七月派路翎小说中虽然富有原始强力但仍然负荷着几千年封建精神奴役创伤的农民形象,解放区小说占主导地位的农民形象是一种翻身农民形象。

第四章解放区小说教学要点:1、解放区重要题材及其代表作家(农村、土改、通俗小说)2、对解放区小说的文学史评价3、赵树理小说中对农民形象的塑造及其创立的评书体现代小说形式的特点。

第一节概述一、总体特征渊源:从30年代的左翼小说发展而来,在文艺政策指引下,适应了西北贫瘠农村,文化程度远较东南沿海一带城镇低的农民读者,将革命现实主义的小说民间化了,紧扣时代主题。

与苏联文学、西方现实主义、浪漫主义文学都有联系,却与现代主义的世界文学潮流有隔绝,形成相对自足的体系,后在各根据地间流通。

随着在全国取得政权,对50年代以后的大陆文学发生重大影响。

二、各类题材小说及其代表作家1、农村题材(主要表现革命根据地的生活)(1913----)孙犁的小说集《芦花荡》和《荷花淀》等。

他的小说大多以冀中平原农村为背景,反映了冀中军民在党的领导下所走过的艰苦卓绝的战斗历程。

(1)着重于挖掘农民的灵魂美和人情美,着意刻画农村妇女形象。

他的小说很少直接的战斗描写、完整的故事情节和非凡的英雄人物,而注重表现普通人民在战争和革命风雨洗礼下所焕发出来的优美精神情操,注重从激荡的时代风云中挖掘人性美的极致和生活的诗情画意,特别倾心于表现农村妇女在战争年代明轻重、识大体的高尚情操以及乐观主义和献身精神。

如《荷花淀》中水生妻、《丈夫》中的媳妇。

与鲁迅、叶圣陶、柔石描写妇女苦难不同,与艾芜《南行记》、沈从文小说不同(他们反映时代潮流之外的人物,从下层社会发掘受伤的灵魂美、或歌颂下层人民原始的灵魂美),孙犁展现解放了的新时代劳动妇女的灵魂美,表现出更为健康的色彩,歌颂新时代、新农村、创造美的革命。

(2)散文笔法、诗化小说。

在艺术上追求散文化、抒情化和风俗化的描写。

具有单纯明静的叙事结构、通俗优美的语言风格(具泥土气又有艺术加工,既有直率也有含蓄)不以情节取胜,而是一连串生活画面,或一种思想、细节串连,情景交融。

孙犁小说的传统性、民间性较内在,追求中和之美。

赵树理与解放区文学一在抗日民族解放战争中,中国共产党领导下的八路军、新四军在敌人后方开辟了以陕甘宁边区为中心的广大抗日根据地,随着解放战争的推进,又扩大为解放区。

在古老中国的这片‚红色‛的土地上,实行着新民主主义社会制度,产生了相应的新民主主义的政治、经济、文化。

解放区的文学艺术,就是在这种环境下发展着,繁荣着。

众所周知,赵树理是解放区第一个不屈不挠一如既往地为农民写作的小说家,他是解放区文学最杰出最优秀的代表。

他的作品永远只表现一类人:那就是农民;永远只有一个背景:那就是乡村;永远只有一个主题:那就是农村的变革和农民的自我更新。

在艺术上,他旁若无人地独自走着单纯的民族化大众化道路,在实践中回归传统,沟通中国文学自身的渊流;他用古老朴素的技艺表现现代意识与现代生活,勾勒出一系列明晰如画的人物。

这自然与他的思想情趣、现实视野、生活积累与文学素养不可分割。

赵树理,他天生是个农民,他握过锄头,扶过犁稍,闻过泥土的芳香,也嗅过牛粪的气味,他熟知农民的一切:他们的喜怒哀乐,悲欢得失,失望与憧憬,卑微与可笑。

他自然了解农村各方面的知识、习惯、风俗和人情。

不仅如此,他还通晓农民的艺术,说故事、读唱本、拉打弹唱、粉墨登场……他在没有创作之前便是一个‚农民通‛。

他在与农民长期共处中了解到,由于文化层次和知识水准的限制,农民感兴趣的艺术主要是古典通俗小说和说唱艺术。

特别是赵树理以虔诚的心态给父亲朗读《阿Q正传》的时候,那张粗糙干黑的面孔毫无表情。

这坚定了他要让艺术真正走向民间,只有走单纯的民族化大众化道路,创作出同他们审美层次和欣赏习惯相一致的大众文学的信念。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲设》的发表,更加使他义无反顾地走民族化大从化道路。

同时,《讲话》也是严格意义上的解放区文学的端始。

《讲话》的两个要点:文艺为工农兵服务和如何为工农兵服务,涵盖了解放区文学的全部内容与特色。

前者作为党的文艺政策一经明确和确定,立即给‚五四‛新文学运动发轫期提出的‚平民文学‛到‚左翼‛文学运动高涨时倡导的‚工农小说‛,划了个永久休止的句号,至终形成压倒一切的主题题材,找到了文学艺术与战争时期的民众需求的最佳契合点,从而动员了千百万农民投入到火热的民族解放战争中和崭新的建设新政权的革命斗争中。

赵树理与解放区文学(一)一在抗日民族解放战争中,中国共产党领导下的八路军、新四军在敌人后方开辟了以陕甘宁边区为中心的广大抗日根据地,随着解放战争的推进,又扩大为解放区。

在古老中国的这片“红色”的土地上,实行着新民主主义社会制度,产生了相应的新民主主义的政治、经济、文化。

解放区的文学艺术,就是在这种环境下发展着,繁荣着。

众所周知,赵树理是解放区第一个不屈不挠一如既往地为农民写作的小说家,他是解放区文学最杰出最优秀的代表。

他的作品永远只表现一类人:那就是农民;永远只有一个背景:那就是乡村;永远只有一个主题:那就是农村的变革和农民的自我更新。

在艺术上,他旁若无人地独自走着单纯的民族化大众化道路,在实践中回归传统,沟通中国文学自身的渊流;他用古老朴素的技艺表现现代意识与现代生活,勾勒出一系列明晰如画的人物。

这自然与他的思想情趣、现实视野、生活积累与文学素养不可分割。

赵树理,他天生是个农民,他握过锄头,扶过犁稍,闻过泥土的芳香,也嗅过牛粪的气味,他熟知农民的一切:他们的喜怒哀乐,悲欢得失,失望与憧憬,卑微与可笑。

他自然了解农村各方面的知识、习惯、风俗和人情。

不仅如此,他还通晓农民的艺术,说故事、读唱本、拉打弹唱、粉墨登场……他在没有创作之前便是一个“农民通”。

他在与农民长期共处中了解到,由于文化层次和知识水准的限制,农民感兴趣的艺术主要是古典通俗小说和说唱艺术。

特别是赵树理以虔诚的心态给父亲朗读《阿Q正传》的时候,那张粗糙干黑的面孔毫无表情。

这坚定了他要让艺术真正走向民间,只有走单纯的民族化大众化道路,创作出同他们审美层次和欣赏习惯相一致的大众文学的信念。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲设》的发表,更加使他义无反顾地走民族化大从化道路。

同时,《讲话》也是严格意义上的解放区文学的端始。

《讲话》的两个要点:文艺为工农兵服务和如何为工农兵服务,涵盖了解放区文学的全部内容与特色。

前者作为党的文艺政策一经明确和确定,立即给“五四”新文学运动发轫期提出的“平民文学”到“左翼”文学运动高涨时倡导的“工农小说”,划了个永久休止的句号,至终形成压倒一切的主题题材,找到了文学艺术与战争时期的民众需求的最佳契合点,从而动员了千百万农民投入到火热的民族解放战争中和崭新的建设新政权的革命斗争中。

因此,比较顺利但也因时代限制而略显简略地解决了现代文学,特别是革命文学的基本命题问题。

对于后者来说,在如何完成既考虑国民一贯要求而又适应革命题材表现,亦即既不脱离传统欣赏情趣而又有现代审美意识的新型民族文学表现形式的建设中,以赵树理为代表的解放区本土作家,积极地然而又有些偏执地从对民间说唱文学的整理与发掘中,拓展现代民族文学表现形式的新路子。

然而,其中的得失成败、经验教训,并不是如已有的论断那样集中地倾向于褒奖和肯定。

以更科学的审美视点观照、认识赵树理与解放区文学,则能使我们获得更加全面系统的解放区文学本来的历史内容、历史特点、价值以及历史局限。

自然,一味地否定和贬低赵树理及其代表的解放区文学,已为绝大多数批评者所不容忍;然而,一边倒地肯定和褒奖是不是就是马克思主义的科学态度呢?“对解放区文学不适当地贬抑和一味颂扬这两种极端的倾向,它的直接结果是导致了部分读者对解放区文学的漠不关心”。

①“五四”是中西文学史无前例的大汇流,现代文学的第一代拓荒者几乎都是在中西文化的撞击中诞生的。

随着整个意识形态的对外开放,各种思潮、流派、观点和主义从几千里外的大洋彼岸,从别国异乡呼啸着滚滚而来,给闭塞的中国吹进了现代世界的各种气息,同时摇憾着一大批雄心勃勃的作家群。

他们全都面朝西方,睁大眼睛,把参差纷坛的西方文学推倒在一个平面上任自己选择。

他们不由自主地将西方文学作为自己创作的参照系,模仿、吸收、消化其可取之处,再揉合着自身秉承的民族文化特点,从而确立自己独特的表现手法和认识生活的视角,形成了独特的个性和风格。

正是这一代人的努力,中国文学从此融进了世界文学大潮,使文学这个特殊的精神领域在中国大地上返老还童。

他们的创作以全新的面貌有别于传统文学。

但是,如同一切事物都有他的片面和不足一样,由于过分强调学习西方,免不了有些积重难返,尾大不掉,不少作家时常在这“西方”旋涡中不能自拔,对本民族传统过分轻视,导致了“五四”文学的欧化倾向。

再者,整个“五四”文学由于全力注重文学的更新,忽视了广大读者,那些具有较高美学价值的作品,因为浓度太大,无法渗透到民间,特别是固守着传统欣赏习惯的底层农民。

早在20世纪30年代“左翼”文学高涨时期,甚至远溯到20年代“五四”新文学发展中期,进步的知识分子作家就逐渐认识到并且已经开始反驳中国现代文学较为严重的欧化现象。

但一时又找不到理想的现代民族文学表现形式,来从根本上解决吸收与消化、借鉴与变新的问题,尽管他们从所谓“大众化”入手作了一些可行性尝试。

待到《讲话》发表后,这些作家在思想上和创作中对于为工农兵服务的现代民族形式,有了更为自觉的认识与更为急迫的要求。

赵树理借助民间说唱方法、古典小说、戏曲和民间故事,扬簸糠秕,汲取精华,在艺术上回归传统,沟通中国文学自身的渊流,才是现代民族文学表现形式的真正所在。

这种从民族传统中吸取养料而绽开的艺术之花,在飘荡着异国情调的文学花草上,不仅仅满足和适应了下层民众的欣赏习惯和审美口味,而且为调整“五四”以来现代文学的格局与重建现代民族文学表现形式,贡献了一些“新鲜活泼、生动有力”的可塑性材料。

首先,“五四”以来文学的最大问题和弱点是语言的欧化,即有意无意丢开中国传统文学的短语结构,去一味摹写有着严格依附与限定的逻辑关系的长型复句。

在“五四”新文学运动中涌现出来的知识分子作家群,曾经从欧化复句里获得了表现哲理思辩的理性方法,后来却又陷进去而隔离了自己民族传统文学描述生活现象倚重含蓄的感性手段,并为此而深感困惑。

赵树理却没有受到这方面的浸润与困扰,他在描写人物事件时偏重使用民间说唱文学诸如评书、故事、快板、俚曲、地方戏剧等所特有的短语结构。

这种短语结构相对于欧美复句来说,成份省略却意象突出,生动传神,虽无慎密浩繁之气势,然而短促铿锵,悬念迭出,起承转合,引人入胜。

如名作《小二黑结婚》这样交待主人公爱情的由来:“小二黑跟小芹相好已经二三年了,那时候他才十六七,原不过在冬天夜长的时候,跟着些闲人到三仙姑那里凑热闹,后来跟小芹混熟了,好像是一天不见面也不能行”,没有冗繁的描述,交待自然明了,情势一气呵成。

安排人物对话也是直接引用当地群众的口头语,极富个性化和表现力。

这种跳跃自如、意象突出的结构虽古已有之,但赵树理及其作品充分显示了它具有强大的历时性和共时性,仍然是现代民族文学表现形式中最基本的元素与特征。

其次,赵树理对于人物事件的描写,向来干净,绝少修饰,在笔墨调剂运用上十分经济,很有股子说书人的利索劲儿。

“阎家山有个李有才,外号叫‘气不死’。

这人现在有50多岁,没有地,给村里人放牛,夏秋两季捎带着看守村里的庄稼。

他只是一身一口,没有家眷。

他常好说两句开心话,就是‘吃饱了一家不饥,锁住门也不怕饿死小板凳’。

村东头的老槐树底下有一孔土窑还有3亩地,是他爹给留下的,后来把他押给阎恒元,土窑就成了他的全部产业……”这就是赵树理的语言,一种清新单纯的自然风度。

他丢弃了人们通常赞赏的精美雅致,撇开了大家喜爱的玲珑剔透,他捋去堆砌,掸掉浮华,斩去了冗言赘词,剪掉了稠枝密叶,删去了解释、探讨、议论、疏疏落落、透明透亮、朴素而简约,老实而又忠实,洋溢着直率爽直的情味。

这大概得力于传统的白描功夫。

这很象中国山水画的勾勒法,寥寥数笔,就十分准确而又传神地点染出物象的概貌与精灵。

因之也就不同于西方油画的透视法那样,每每用多层次、多色彩的浓涂重抹来凸出物象的质感和立体感。

鲁迅曾经说过:“力避行文的唠叨,只要觉得能够将意思传给别人了,就宁可什么陪衬拖带也没有。

”②但是,“五四”以来的一些知识分子作家往往不得要领地摹仿抽象描写方法,结果大量产生空泛冗长的赘句和修饰过分的滥情,丢掉了健康明快的民族审美情趣,也冲淡了作品的严肃的时代命题,越来越脱离群众的欣赏能力。

鲁迅在《新文学大系小说二集·导言》中以现代派女作家凌淑华为例,切中肯綮地批评了这一邯郸学步的文学现象。

尽管鲁迅也受到了外国文学的影响,然而对于传统白描倍加推崇并加以弘扬,常用此法,或者主要用此法加上外来描写方法,完成一系列农民形象的精美塑造。

但像鲁迅这样既熟悉农民生活,又精通传统方法和外来方法的大家高手,在当时的新文学运动及稍后革命文学运动中毕竟不多见,因而未能形成整体效应。

一直到解放区文学全面兴起之后,才从较大范围内扭转了题材与方法的被动局面,继承鲁迅而开辟了用白描反映工农兵的又一新时代,也使白描这种古老的民间文学描写方法得以焕发青春活力。

当然,正像大多数批评者指出的那样,赵树理等解放区本土作家用白描时重事轻人的现象也是显而易见的。

第三,写人生的不幸与觉醒是现代文学所反映的主题之一,它与作品的艺术格调密切相关,以往都将它归入悲剧的范畴。

展示那种不甘沉沦与最终毁灭的悲剧性命运,这是受亚里士多德、席勒的欧美悲剧的较大影响与限制,格调渲染过于低沉,偶发性因素太明显牵强,模仿太重。

赵树理与解放区文学对人生不幸与觉醒的时代命题有着别样的艺术处理。

其悲但不哀,伤却不衰,强调生与死、新与旧、光明与黑暗的反复斗争,至终揭示亢奋向上的乐观主义精神,辩证的悲壮性而非单向的悲剧性交织成复合乐章。

譬如《小二黑结婚》里的一对青年男女百折不挠而终成誊属,《李有才板话》里的“小字辈”斗倒地主而翻身解放。

这种悲壮明郎的情调,更符合现实主义的审美要求,理应成为中国现代民族文学表现形式的主旋律。