布鲁菌属

- 格式:ppt

- 大小:324.50 KB

- 文档页数:23

微生物检验实验室布鲁菌属检验标准操作规程1. 概述布鲁菌属中与人有关的有马耳他布鲁菌(又称山羊布鲁菌)、流产布鲁菌(又称牛布鲁菌)、猪布鲁菌、狗布鲁菌。

2. 标本类型血液等标本。

3.鉴定3.1 形态与染色革兰阴性杆菌或短杆菌。

3.2 培养特性在血琼脂平板上35℃,5-10%CO2环境中培养2-3日,出现菌落。

4-5日形成无色、不溶血的光滑型菌落。

3.3 生化反应氧化酶试验阳性,分解葡萄糖,不分解L-阿拉伯糖和半乳糖,触酶试验阳性,动力、硫化氢(H2S)和精氨酸双水解试验均为阴性。

3.4 鉴别要点3.4.1 本菌属特征革兰阴性细小杆菌或球杆菌饿,需特殊营养,生长缓慢,氧化酶、触酶试验阳性,动力、H2S 试验阴性。

3.4.2 马耳他布鲁菌与流产布鲁菌的鉴别马耳他布鲁菌不分解L-阿拉伯糖,H2S试验阴性;流产布鲁菌则相反。

3.5 操作步骤3.5.1 氧化酶试验参见《氧化酶试验标准操作规程》。

3.5.2 鉴定挑取可疑菌落,血清凝集试验,生化鉴定包括H2S试验,需要CO2等。

4.药敏参见《药物敏感性试验标准操作规程》及CLSI M100-S20最新版本文件。

5.质量控制见《质量管理程序》。

6.检验结果解释与分析布鲁菌病表现多样,多为慢性感染且并发症较多,故治疗手段不一,有时临床疗效与体外抗菌试验的结果不一致,一般需联合用药物进行长期治疗。

由于布鲁菌系细胞内致病菌,故需用细胞穿透力较强的药物。

先推荐用口服多西环素与利福平(至少6周)。

7.临床意义布鲁菌是一类人畜共患的感染性疾病的病原菌,牧区人群因接触患病的家畜或食用病畜肉、乳及乳制品而感染,临床表现为反复发热、关节痛、全身乏力,称为布鲁菌病。

布鲁菌通过空气传播比接触传播更为重要。

8.鉴定流程参考文献[1]周庭银编著.临床微生物学诊断与图解,第二版,上海:上海科学技术出版社,2007[2]叶应妩,王毓三,申子瑜主编,全国临床检验操作规程,第三版,南京:东南大学出版社,2006[3]中国合格评定国家认可委员会,CNAS-GL23:2008医学实验室质量和能力认可准则在临床微生物学检验领域的指南,2008编写人:AAA、BBB 操作人:本室操作人员批准人:。

《医学微生物学》复习考点:布鲁菌属2017《医学微生物学》复习考点:布鲁菌属布鲁菌属是一类革兰染色阴性短小杆菌。

以下是店铺带来的详细内容,欢迎参考查看。

生物学性状形态与染色革兰阴性小球杆菌或短杆菌。

无鞭毛,无芽胞,光滑型菌株有荚膜。

革兰染色经常着色不佳,吉姆染色呈紫色。

培养特性专性需氧。

初次分离培养时需5%~10%CO 2 。

生长缓慢,营养要求高,最适生长温度为35 ℃~37 ℃,最适 pH 为 6.6 ~6.8 。

在血琼脂平板或肝浸液琼脂平板上,37℃培养48h长出透明、无色、光滑型(S型)小菌落。

血琼脂平板上无溶血现象。

能分解尿素和产生 H 2 S。

根据产生H 2 S的多少和在含碱性染料培养基中的生长情况,可鉴别三种布鲁菌(表22-1)。

抗原构造与分型布鲁菌含有两种抗原物质:A抗原和M抗原。

三种布鲁菌所含的A抗原与M抗原量在比例上不同。

用A血清与M血清进行凝集试验对三种布鲁菌有鉴别作用。

牛布鲁菌A:M=20:1;羊布鲁菌A:M=1;20;而猪布鲁菌A:M=2:1。

三种主要布鲁菌的特性与鉴别抵抗力布鲁菌对日光、热、常用消毒剂等均很敏感。

日光照射10~20min,湿热60℃10~20min,在普通浓度的来苏溶液中数分钟即被杀死。

但其在外界环境中的抵抗力较强,在水中可生存4个月,在土壤、皮毛和乳制品中可生存数周至数月。

对常用的广谱抗生素较敏感。

致病性与免疫性(一)致病物质内毒素是主要的.致病物质。

荚膜与侵袭酶(透明质酸酶、过氧化氢酶等)有利于细菌通过完整皮肤、粘膜进入宿主体内,并在机体脏器内大量繁殖和快速扩散入血。

此外布鲁菌引起的Ⅳ型超敏反应也能参与致病。

(二)所致疾病布鲁菌感染家畜引起流产,畜病还可表现为睾丸,附睾,乳腺,子宫炎等。

人类感染主要通过接触病畜及其分泌物或被污染的畜产品,经皮肤粘膜和消化道、呼吸道等多种途径受染。

布鲁菌侵入机体后,即被吞噬细胞吞噬,因其荚膜能抵抗吞噬细胞的裂解而成为胞内寄生菌,并经淋巴管到达局部淋巴结,生长繁殖形成感染灶。

2023布鲁菌病的诊断和治疗细则一、布鲁菌病重要知识点1、布鲁菌病属于我国《传染病防治法》规定的乙类传染病。

2、布鲁菌病,简称布病,也称〃波状热",是布鲁杆菌感染引起的一种人畜共患传染病,属自然疫源性疾病,感染人以及牛、羊、猪、犬等动物。

3、临床上主要表现为病情轻重不一的发热、多汗、关节痛和肝、脾、淋巴结肿大等。

4、布鲁杆菌属由6个种、19个生物种组成,其中引起人类疾病的有羊、牛、猪和犬布鲁杆菌。

5、我国流行的有羊布鲁杆菌、牛布鲁杆菌、猪布鲁杆菌3种,以羊布鲁杆菌最为常见。

羊型和猪型布鲁菌病大多症状较重,牛型较轻。

6、布鲁杆菌是胞内生长的革兰阴性多形球状杆菌,无芽抱形成。

7、布鲁杆菌感染细胞后,可限制补体系统和T1R信号通路,其脂多糖的结构有利于减少DC的激活以及向T淋巴细胞的抗原呈递,并且可抑制自噬和凋亡以避免免疫系统的清除,造成慢性化的病程。

8、布鲁杆菌感染后潜伏期一般为1-4周,平均为2周,但少数患者可在感染后数月或1年以上才发病。

9、急性期:指病程6个月以内的感染,表现为发热、多汗(深夜、凌晨\厌食、乏力、头痛、肌痛(两侧大腿、臀部λ肝脾淋巴结肿大等,热型以弛张热最多,而波浪热占5%-20%o1。

、慢性感染:指病程超过6个月仍未痊愈的感染,主要表现为疲乏无力,有固定或反复发作的关节和肌肉疼痛,还可有抑郁、失目尼等精神症状。

11、实验室检查:白细胞计数多正常或偏低,淋巴细胞相对增多,有时可出现异形淋巴细胞,少数出现红细胞、血小板计数减少。

可出现红细胞沉降率、C 反应蛋白升高等,累及肝脏者肝功能可有异常。

12、诊断血清学方法:虎红平板凝集试验(RBPTX血清凝集试验(SATXE1ISA x布鲁菌病抗-人免疫球蛋白试验(Coombs试验1补体结合试验(CFTX二、诊断标准1、确诊试验(1)由血或其他临床标本中分离得到布鲁杆菌属。

(2)在基于RBPT或SAT阳性者的筛查试验基础上,加以下基于非凝集抗体的检测:①E1ISAIgG阳性;②CoombIgG效价1:400z并出现显著凝集及以上。

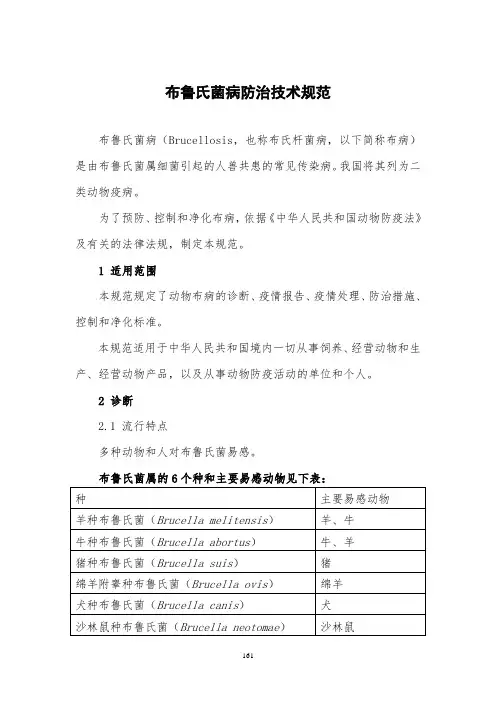

布鲁氏菌病防治技术规范布鲁氏菌病(Brucellosis,也称布氏杆菌病,以下简称布病)是由布鲁氏菌属细菌引起的人兽共患的常见传染病。

我国将其列为二类动物疫病。

为了预防、控制和净化布病,依据《中华人民共和国动物防疫法》及有关的法律法规,制定本规范。

1 适用范围本规范规定了动物布病的诊断、疫情报告、疫情处理、防治措施、控制和净化标准。

本规范适用于中华人民共和国境内一切从事饲养、经营动物和生产、经营动物产品,以及从事动物防疫活动的单位和个人。

2 诊断2.1 流行特点多种动物和人对布鲁氏菌易感。

布鲁氏菌是一种细胞内寄生的病原菌,主要侵害动物的淋巴系统和生殖系统。

病畜主要通过流产物、精液和乳汁排菌,污染环境。

羊、牛、猪的易感性最强。

母畜比公畜,成年畜比幼年畜发病多。

在母畜中,第一次妊娠母畜发病较多。

带菌动物,尤其是病畜的流产胎儿、胎衣是主要传染源。

消化道、呼吸道、生殖道是主要的感染途径,也可通过损伤的皮肤、黏膜等感染。

常呈地方性流行。

人主要通过皮肤、黏膜、消化道和呼吸道感染,尤其以感染羊种布鲁氏菌、牛种布鲁氏菌最为严重。

猪种布鲁氏菌感染人较少见,犬种布鲁氏菌感染人罕见,绵羊附睾种布鲁氏菌、沙林鼠种布鲁氏菌基本不感染人。

2.2 临床症状潜伏期一般为14~180天。

最显著症状是怀孕母畜发生流产,流产后可能发生胎衣滞留和子宫内膜炎,从阴道流出污秽不洁、恶臭的分泌物。

新发病的畜群流产较多;老疫区畜群发生流产的较少,但发生子宫内膜炎、乳房炎、关节炎、胎衣滞留、久配不孕的较多。

公畜往往发生睾丸炎、附睾炎或关节炎。

2.3 病理变化主要病变为生殖器官的炎性坏死,脾、淋巴结、肝、肾等器官形成特征性肉芽肿(布病结节)。

有的可见关节炎。

胎儿主要呈败血症病变,浆膜和黏膜有出血点和出血斑,皮下结缔组织发生浆液性、出血性炎症。

2.4 实验室诊断2.4.1 病原学诊断2.4.1.1 显微镜检查采集流产胎衣、绒毛膜水肿液、肝、脾、淋巴结、胎儿胃内容物等组织,制成抹片,用柯兹罗夫斯基染色法染色,镜检,布鲁氏菌为红色球杆状小杆菌,而其它菌为蓝色。

布鲁氏菌的类型布鲁氏菌是一种革兰氏阴性菌,是布鲁氏菌属的成员。

布鲁氏菌属包括多种不同类型,其中最常见的是羊种布鲁氏菌、牛种布鲁氏菌、猪种布鲁氏菌和犬种布鲁氏菌。

这些类型是根据其宿主来源进行区分的。

1.羊种布鲁氏菌:这是最常见的布鲁氏菌类型,主要感染绵羊、山羊等羊类动物。

人类通过与感染动物接触或食用感染动物的肉类而感染。

2.牛种布鲁氏菌:这种类型的布鲁氏菌主要感染牛类动物,包括奶牛、肉牛等。

人类通过与感染动物接触或食用感染动物的肉类而感染。

3.猪种布鲁氏菌:这种类型的布鲁氏菌主要感染猪类动物。

人类通过与感染动物接触或食用感染动物的肉类而感染。

4.犬种布鲁氏菌:这种类型的布鲁氏菌主要感染犬类动物。

人类通过与感染动物接触或食用感染动物的肉类而感染。

此外,布鲁氏菌还有绵羊附睾种和沙林鼠种等其他类型,但它们相对较为少见。

值得注意的是,不同类型的布鲁氏菌在地理分布、流行病学和传播途径方面存在差异。

例如,羊种布鲁氏菌在亚洲和非洲的一些地区更为常见,而牛种布鲁氏菌在北美和欧洲更为流行。

此外,不同类型布鲁氏菌的致病力和传播能力也有所不同。

无论哪种类型的布鲁氏菌,都可能通过直接接触感染动物的体液或接触被污染的环境而传播给人类。

人类感染布鲁氏菌后,可能表现为一系列不同的症状,包括长期发热、多汗、关节疼痛、肝脾及淋巴结肿大等。

如果不及时治疗,可能导致严重的并发症,如脊柱炎、心内膜炎等。

对于布鲁氏菌的预防,主要是采取一系列措施来减少与感染动物的接触和食用被污染的肉类。

例如,在处理肉类时要注意卫生和安全,避免直接接触感染动物的体液或食用未煮熟的肉类。

此外,定期对养殖场进行消毒和检疫也是预防布鲁氏菌传播的重要措施。

总之,布鲁氏菌有多种类型,最常见的有羊种、牛种、猪种和犬种等。

不同类型的布鲁氏菌在地理分布、流行病学和传播途径方面存在差异,但都可能对人类造成危害。

预防布鲁氏菌的传播需要采取一系列措施,包括减少与感染动物的接触和食用被污染的肉类,注意卫生和安全等。

布鲁⽒菌病(brucellosis)⼜称地中海弛张热,马尔他热,波浪热或波状热,是由布鲁⽒菌引起的⼈畜共患性全⾝传染病,其临床特点为长期发热、多汗、关节痛及肝脾肿⼤等。

1814年Burnet⾸先描述“地中海弛张热”,并与疟疾作了鉴别。

1860年Marston对本病作了系统描述,且把伤寒与地中海弛张热区别开。

1886年英国军医Bruce在马尔他岛从死于“马尔他热”的⼠兵脾脏中分离出“布鲁⽒菌”,⾸次明确了该病的病原体。

1897年Hughes根据本病的热型特征,建议称“波浪热”。

后来,为纪念Bruce,学者们建议将该病取名为“布鲁⽒菌病”。

1897年Wright与其同事发现病⼈⾎清与布鲁⽒菌的培养物可发⽣凝集反应,称为Wright凝集反应,从⽽建⽴了迄今仍⽤的⾎清学诊断⽅法。

我国古代医籍中对本病虽有描述,但直到1905年Boone于重庆对本病作正式报道。

[病原学] 布鲁⽒菌为⾰兰⽒阴性短⼩杆菌,初次分离时多呈球状,球杆状和卵圆形,故有⼈建议称“布鲁⽒菌”。

该菌传代培养后渐呈短⼩杆状,菌体⽆鞭⽑,不形成芽胞,毒⼒菌株可有菲薄的荚膜。

1985年WHO布鲁⽒菌病专家季员会把布鲁⽒菌属分为6个种19个⽣物型,即⽺种(⽣物型1~3),⽜种(⽣物型1~7.9)。

猪种(⽣物型1~5)及绵⽺型副睾种,沙林⿏种,⽝种(各1个⽣物型)。

我国已分离到15个⽣物型,即⽺种(1~3型),⽜种(1~7.9型),猪种(1.3型),绵⽺副睾种和⽝种各1个型。

临床上以⽺、⽜、猪三种意义,⽺种致病⼒。

多种⽣物型的产⽣可能与病原菌为适应不同宿主⽽发⽣遗传变异有关。

本菌⽣长对营养要求较⾼,⽬前实验室研究多⽤⽜、⽺新鲜胎盘加10%兔⾎清制作培养基,其效果较好。

但即使在良好培养条件下⽣长仍较缓慢,在不良环境,如坑⽣素的影响下,本菌易发⽣变异。

当细菌壁的脂多糖(LPS)受损时细菌落即由S 型变为R型。

当胞壁的肽聚糖受损时,则细菌失去胞壁或形成胞壁不完整的L型布鲁⽒菌。

2016年布鲁菌病诊疗专家意见二、病原学布鲁菌属分为6个生物种:马耳他布鲁菌(B. melitensis)(也称羊布鲁菌)、流产布鲁菌(B. abortus)(也称牛布鲁菌)、猪布鲁菌(B. suis)、犬布鲁菌(B. canis)、绵羊布鲁菌(B. ovis)和鼠布鲁菌(B. meotomae)。

其中引起人类疾病的有羊、牛、猪和犬布鲁菌。

在我国流行的有马耳他布鲁菌、牛布鲁菌、猪布鲁菌三种,以羊布鲁菌最为常见。

该菌是胞内生长的多形球状杆菌,大小为(0.5~0.7)μm×(0.6~1.5)μm,两端钝圆,单个或成对、短链排列,革兰染色阴性,无芽孢形成。

镜下呈细沙状。

血培养阳性培养物直接涂片,镜下呈沙滩状。

对光、热、酸、常用化学消毒剂等均很敏感;日光照射10-20分钟、湿热60℃10-20分钟,3%含氯石灰(漂白粉)澄清液等数分钟即可将其杀灭。

布鲁菌在外界环境的生活力较强,在4℃奶油中可存活6周,冰冻奶制品中30天,新鲜奶酪中50-100天。

在干燥土壤、皮毛和乳类制品中可生存数周至数月,在水中可生存5日至4个月。

三、流行病学有近170个国家和地区的人畜中存在布鲁菌病。

20世纪50~60年代,我国布鲁菌病严重流行,70年代疫情逐渐下降,曾在20世纪80年代和90年代初期得到基本控制,但自90年代中期起疫情持续快速上升,布鲁菌病成为报告发病率上升速度最快的传染病之一。

2015年报告59056例,发病率达4.34/10万。

报告病例最多的省份为新疆、内蒙古、山西和黑龙江,集中于北方。

但是,处于南方非牧区的广东、广西省近年也出现布病暴发病例,疫区分布范围广泛。

变化趋势体现为由牧区向半牧半农区甚至农区转化,聚集爆发向散在发病转化。

每年该病高峰位于春夏之间,与动物产仔季节有关。

羊种布鲁菌(B. melitensis)是最常见的致病菌,毒力最强,可引起严重的急性感染与慢性感染。

最常见的动物宿主是羊、骆驼和水牛。

布鲁氏菌病的分子演化与物种鉴定技术布鲁氏菌病是一种由布鲁氏菌属(Brucella)引起的人畜共患病,可导致发热、关节炎、泌尿系统感染等临床症状。

鉴定病原体的物种来源对于布鲁氏菌病的监控和防控具有重要意义。

传统的鉴定方法依赖于细菌的形态学、生化学特征及血清学检测,但存在准确性、特异性和敏感性等方面的问题。

近年来,基于分子生物学的方法在布鲁氏菌病的分子演化和物种鉴定方面取得了重要进展。

布鲁氏菌属是革兰氏阴性菌,包括布鲁氏菌(B. melitensis)、布鲁氏奈瑟菌(B. abortus)、布鲁氏孟德氏菌(B. suis)和布鲁氏菌巴塞尔菌(B. canis)等多个物种。

这些菌株在基因组水平上存在差异,但在细胞结构上有很高的相似性。

因此,传统的鉴定方法面临困难,特别是在菌株间的复杂混合或与其他相关菌属的混合感染中更为复杂。

近年来,分子演化学家利用全基因组序列分析等方法,对不同布鲁氏菌属物种的分子演化进行了研究。

这些研究发现了不同物种之间的遗传关系和进化路径,为布鲁氏菌病的起源和传播提供了重要线索。

通过对布鲁氏菌核心基因组和外膜蛋白基因进行系统演化分析,可以确定不同物种的亲缘关系和进化距离。

此外,基于多重序列比对和系统进化树构建等方法,可以进一步推断不同物种的起源时间和扩散路径,以及菌株间可能存在的水平基因转移事件。

除了分子演化研究外,分子诊断技术也在布鲁氏菌病的物种鉴定中发挥了重要作用。

PCR(聚合酶链式反应)和实时荧光PCR技术已被广泛应用于病原菌的检测和鉴定中。

这些技术基于特定的基因序列,如BCSP31、omp2a和omp2b等,可以快速、高效地检测布鲁氏菌的存在并鉴定物种。

近年来,还发展了多重PCR和多重实时PCR技术,可同时检测多个布鲁氏菌物种,提高了检测的准确性和灵敏性。

另外,序列分析和基因标记技术也用于布鲁氏菌病的物种鉴定。

通过对特定基因的序列进行分析,如16S rRNA、groEL和omp31等,可以将不同布鲁氏菌物种进行区分。

第一章文献综述第一章文献综述1.1布鲁氏菌病原学布鲁氏菌病简称布病(Brucellosis),是由布鲁氏菌属(brucella)的细菌侵入机体,引起的传染一变态反应性的人畜共患病[1'2l。

布鲁氏菌是一种严格需氧型的革兰氏阴性菌,可通过呼吸、消化、生殖系统粘膜,以及损伤甚至未损伤皮肤等多种途径进行感染。

布鲁氏菌属是一组无动力、无芽孢、革兰氏阴性的细菌。

依据Alton和Jones(1967)的相关研究表明:布鲁氏菌是一类长约0.6.1.5lam,宽约O.5.0.8um的过氧化氢酶、尿素酶、氧化酶阳性的球杆菌。

在TSB培养基条件下平均繁殖一代的周期大约为186min。

在生长繁殖时期,在需氧条件下生长,嗜酸,代谢主要为氧化作用。

某些种型的菌种生长需要5.10%二氧化碳,生长温度在20.40℃之间,但最适宜温度在37℃,最适宜PH在6.6.7.4【孓51。

目前依据布鲁氏菌病原性和相关的宿主主要包括以下六类:即B.melitensis,B.abortus,B.suis,B.neotomae,B.ovis,B.canis,而羊种B.melitensis是最早发现的布鲁氏菌,也是危害性最大的一类【6】。

B.melitensis最早19世纪末的1886年,英国医生Bruce在地中海沿岸的马耳他岛上对病死于地中海热的士兵脾脏标本上观察到了大量的微小细菌,并于1887年成功分离到了重培养物,并命名为马耳他细球菌。

随后又发现并鉴定了一批其他种的布鲁氏菌,如1897年Bang从母牛流产物中分离到了牛种布鲁氏菌(B.abortus),猪种布鲁氏菌(B.suis),绵羊附睾种(B.ovis),沙林鼠布鲁氏菌(B.neotomae)以及犬种布鲁氏菌(B.canis)。

2007年英国科学家从海洋哺乳动物体内分离到了鲸型布鲁氏菌∞.ceti)和鳍型布鲁氏菌(B.pinnipedialis),2008年科学家又发现了田鼠种布鲁氏菌(B.microti),从而将布鲁氏菌属分为9个种。

布鲁菌病历史布鲁菌病是一种由布鲁菌引起的人畜共患传染病,也被称为布鲁氏菌病或马尔他热。

布鲁菌是一类革兰氏阴性细菌,属于布鲁氏菌属。

布鲁菌病在人类和动物中都有发病,是一种全球性的重要公共卫生问题。

布鲁菌病历史可以追溯到19世纪。

1877年,英国农业化学家大卫·布鲁斯(David Bruce)首次从患布鲁菌病的动物体内分离出了布鲁菌,从而确认了该病的病原体。

随后,布鲁斯在1887年对这种细菌进行了更详细的研究,并将其命名为布鲁菌。

布鲁菌病最早在牛群中被发现,当时被称为“牛窝热”。

19世纪末和20世纪初,欧洲和北美洲的许多国家都报告了布鲁菌病的爆发。

这些爆发主要是由于人类与感染了布鲁菌的动物直接接触或通过食用感染了布鲁菌的牛奶或奶制品而引起的。

到了20世纪中叶,布鲁菌病在许多国家得到了有效的控制。

这主要归因于人们对于布鲁菌病的认识不断加深,控制措施的采取以及兽医卫生和食品安全的提高。

然而,布鲁菌病仍然是许多发展中国家的一大公共卫生挑战。

近年来,随着旅游业的发展和全球化的加速,布鲁菌病也成为了一个全球性的问题。

人们通过接触感染了布鲁菌的动物或食用感染了布鲁菌的食物而引发感染。

而且,布鲁菌病的症状多样,包括发热、头痛、肌肉痛等,很容易被误诊为其他疾病。

预防和控制布鲁菌病的主要措施包括加强兽医卫生和食品安全管理,提高公众的健康教育水平,加强对布鲁菌病的监测和报告,以及开展疫苗接种等。

此外,在农业生产中采取科学的防控措施,如加强动物的养殖管理、消毒和灭鼠等,也是防控布鲁菌病的重要手段。

布鲁菌病作为一种人畜共患传染病,其历史可以追溯到19世纪。

尽管在许多国家得到了有效的控制,但布鲁菌病仍然是一个全球性的公共卫生问题。

预防和控制布鲁菌病需要多方面的努力,包括加强动物卫生和食品安全管理,提高公众的健康意识,加强疫情监测和报告,以及开展疫苗接种等。

只有通过全面合作,才能更好地应对布鲁菌病的挑战,保障人民的健康安全。