4.第二章 清热药

- 格式:ppt

- 大小:5.34 MB

- 文档页数:68

中药2清热药课件一、教学内容本节课我们将学习《中药学》第二章清热药的相关内容。

具体涉及教材第二章第五节至第七节,详细内容包括清热泻火药、清热燥湿药、清热解毒药的性能特点、功效、临床应用及用法用量。

二、教学目标1. 熟悉清热泻火药、清热燥湿药、清热解毒药的性味归经、功效特点;2. 掌握各类清热药的临床应用及用法用量;3. 培养学生运用中药理论知识解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点教学难点:清热药的性味归经、功效特点及其临床应用。

教学重点:清热泻火药、清热燥湿药、清热解毒药的性能特点及用法用量。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过介绍生活中常见的清热药,如板蓝根、金银花等,引发学生对清热药的思考。

2. 理论讲解:(1)清热泻火药:介绍石膏、知母等药物的性味归经、功效特点、临床应用及用法用量。

(2)清热燥湿药:介绍黄连、黄芩等药物的性味归经、功效特点、临床应用及用法用量。

(3)清热解毒药:介绍金银花、连翘等药物的性味归经、功效特点、临床应用及用法用量。

3. 例题讲解:针对每种类型的清热药,给出典型例题,讲解解题思路。

4. 随堂练习:布置课堂练习,让学生巩固所学知识。

5. 实践情景引入:以生活中常见的感冒发热为例,讨论如何运用清热药进行治疗。

六、板书设计1. 清热泻火药:石膏、知母性味归经、功效特点、临床应用、用法用量2. 清热燥湿药:黄连、黄芩性味归经、功效特点、临床应用、用法用量3. 清热解毒药:金银花、连翘性味归经、功效特点、临床应用、用法用量七、作业设计1. 作业题目:(1)简述清热泻火药的性能特点及临床应用。

(2)简述清热燥湿药的性能特点及临床应用。

(3)简述清热解毒药的性能特点及临床应用。

2. 答案:(1)清热泻火药性能特点:性寒凉,味苦,归心、肝、胃、大肠经。

功效特点:清热泻火,适用于热病发热、口渴、尿黄等症。

临床应用:热病发热、肺热咳嗽、胃火牙痛等。

中药2清热药课件一、教学内容本节课我们将深入学习《中药学》第二章清热药部分,具体包括教材第57节,内容涉及清热药的定义、分类、主要药物的性能特点、临床应用及其配伍原则。

二、教学目标1. 理解清热药的概念、分类及其在中医药体系中的作用;2. 掌握至少10种常见清热药的药性、药味、归经、功效和临床应用;3. 能够正确分析和运用清热药的配伍原则,解决临床实际问题。

三、教学难点与重点教学难点:清热药的配伍原则及其在临床中的灵活应用。

教学重点:清热药的基本性能、功效和临床应用。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、PPT课件、黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入新课(5分钟)利用PPT展示常见清热药材,引导学生观察并思考其在日常生活中的应用。

2. 理论讲解(20分钟)详细讲解清热药的定义、分类、药性特点、功效及临床应用。

3. 实践情景引入(10分钟)通过案例分享,让学生了解清热药在临床治疗中的应用。

4. 例题讲解(15分钟)分析一道典型例题,讲解如何根据患者病情选择合适的清热药及其配伍原则。

5. 随堂练习(10分钟)学生独立完成练习题,巩固所学知识。

6. 互动环节(10分钟)学生提问,教师解答,共同探讨清热药的学习方法和临床应用技巧。

六、板书设计1. 清热药的定义、分类2. 常见清热药的药性、药味、归经、功效3. 清热药的配伍原则4. 临床应用案例七、作业设计1. 作业题目:(1)简述清热药的定义、分类及其在中医药体系中的作用;(2)列举至少10种常见清热药的药性、药味、归经、功效;2. 答案:(1)清热药的定义、分类及其作用见教材第5节;(2)常见清热药的药性、药味、归经、功效见教材第6节;(3)病例分析答案见教材第7节。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:2. 拓展延伸:鼓励学生深入研究清热药在现代药理学研究中的成果,了解其在临床治疗中的新应用。

重点和难点解析1. 实践情景引入;2. 清热药的配伍原则;3. 例题讲解;4. 互动环节;5. 作业设计。

《中药学》_清热药第二章清热药凡以清解里热为主要作用的药物,称为清热药。

清热药都是药性寒凉,主要用于热病高热、痢疾、痈肿疮毒、以及目赤肿痛、咽喉肿痛等呈现各种里热证候、即是《内经》所说「热者寒之」的意义。

为了方便掌握本章各种清热药的特点,现根据各药的专长,再分为下列六小类:(一)清热泻火药:能清气分热,对气分实热症,有泻火泄热的作用。

(二)清肝明目药:能清肝火而明目,常用于肝火亢盛、目赤肿痛等症。

(三)清热凉血药:专入血分,能清血分热,对血分实热有凉血清热作用。

(四)清热解毒药:有清热解毒作用,常用于治疗各种热毒的病症。

(五)清热燥湿药:药性寒凉,偏于苦燥,有清热化湿的作用,可用于湿热病症。

(六)清虚热药:能清虚热、退骨蒸,常用于午后潮热,低热不退等症。

清热药性属寒凉,多服久服能损伤阳气,故对于阳气不足,或脾胃虚弱者须慎用,如遇真寒假热的证候,当忌用。

第一节清热泻火药清热泻火药,能清解气分实热,清热作用较强,适用于高热烦渴、神昏、脉洪实有力、苔黄或燥等里热炽盛的症候。

对于体质虚弱的患者使用本类药物时,当考虑照顾正气,勿令伐太过,必要时可与扶正药物配伍应用。

石膏【药用】本品为单斜晶系的硫酸钙矿石。

【性味与归经】辛、甘,大寒。

入肺、胃经。

【功效】清热泻火,收敛生肌。

【临床应用】1.用于温热病、肺胃大热、高热不退、口渴、烦燥、脉洪大等症。

石膏药性大寒,善清气分实热,故适用于肺胃实热的症候,常与知母相须为用,以增强清里热的作用。

2.用于温病高热,身发斑疹。

温病发斑,多由胃火旺而血热炽盛所致,此是气血两燔的现象。

在临床上遇到此种症候,常用清热泻火较强的石膏,配合凉血解毒的药物如玄参、丹皮、赤芍、鲜生地、板蓝根等同用。

3.用于胃火亢盛所致的头痛、齿痛、牙龈肿痛等症。

石膏能清泄胃火,故胃火亢盛所引起的疾病,可配合知母、牛膝、生地等同用。

4.用于肺热咳嗽、气喘。

邪热袭肺,身发高热、咳嗽、气急鼻煽、口渴欲饮等症,可用石膏清泄肺热,佐以麻黄、杏仁等宣肺、止咳平喘等品(即麻杏石甘汤)。

中药学2清热药课件一、教学内容本节课我们将学习《中药学》第2章“清热药”的内容。

具体包括教材第58页,关于清热药的概述、分类、主要功效、临床应用及其注意事项。

二、教学目标1. 了解清热药的分类、功效及临床应用。

2. 掌握清热药的使用方法和注意事项。

3. 培养学生运用清热药进行辨证施治的能力。

三、教学难点与重点教学难点:清热药的分类、临床应用及注意事项。

教学重点:清热药的主要功效、使用方法。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、教材。

五、教学过程1. 导入:通过讲解一个实际病例,引导学生了解清热药在临床上的重要作用。

2. 新课导入:详细讲解清热药的概述、分类、主要功效。

3. 实践情景引入:给出几个病例,让学生分组讨论如何运用清热药进行治疗。

4. 例题讲解:针对病例,讲解清热药的辨证施治方法。

5. 随堂练习:让学生根据所学知识,分析病例并提出治疗方案。

7. 课堂小结:对本节课的教学目标进行检测。

六、板书设计1. 清热药的概述、分类、主要功效。

2. 清热药的辨证施治方法。

3. 清热药的注意事项。

七、作业设计病例1:患者,女,30岁。

发热、咳嗽、痰黄稠,舌红,苔黄,脉数。

病例2:患者,男,40岁。

口腔溃疡、便秘、尿黄,舌红,苔黄,脉滑数。

2. 答案:病例1可选用石膏、知母、黄芩等清热药;病例2可选用黄连、黄芩、栀子等清热药。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对于清热药的分类、功效掌握较好,但在辨证施治方面还需加强练习。

2. 拓展延伸:课后可让学生查阅相关资料,了解清热药在现代药理学研究中的新进展。

同时,鼓励学生参加临床实习,提高辨证施治能力。

重点和难点解析1. 清热药的分类、功效及临床应用。

2. 清热药的辨证施治方法。

3. 清热药的注意事项。

一、清热药的分类、功效及临床应用1. 清热药的分类:清热药主要分为苦寒清热药、甘寒清热药、辛凉清热药等。

苦寒清热药适用于热毒炽盛、炎症明显等症状,如黄连、黄芩等;甘寒清热药适用于阴虚内热、口干咽燥等症状,如生地黄、麦冬等;辛凉清热药适用于风热感冒、发热头痛等症状,如薄荷、菊花等。

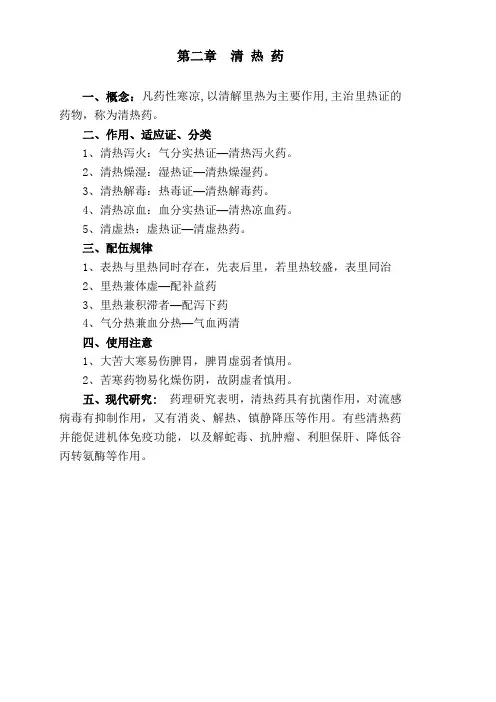

一、概念:凡药性寒凉,以清解里热为主要作用,主治里热证的药物,称为清热药。

二、作用、适应证、分类1、清热泻火:气分实热证—清热泻火药。

2、清热燥湿:湿热证—清热燥湿药。

3、清热解毒:热毒证—清热解毒药。

4、清热凉血:血分实热证—清热凉血药。

5、清虚热:虚热证—清虚热药。

三、配伍规律1、表热与里热同时存在,先表后里,若里热较盛,表里同治2、里热兼体虚—配补益药3、里热兼积滞者—配泻下药4、气分热兼血分热—气血两清四、使用注意1、大苦大寒易伤脾胃,脾胃虚弱者慎用。

2、苦寒药物易化燥伤阴,故阴虚者慎用。

五、现代研究:药理研究表明,清热药具有抗菌作用,对流感病毒有抑制作用,又有消炎、解热、镇静降压等作用。

有些清热药并能促进机体免疫功能,以及解蛇毒、抗肿瘤、利胆保肝、降低谷丙转氨酶等作用。

一、药性特点本类药物多苦寒或甘寒,具有清热泻火作用。

二、作用适应证清热泻火1.气分实热证:大热、大汗、大渴、烦躁、甚则神昏谵语、脉洪大、便干、苔黄。

2.脏腑实热证:肺热咳嗽、胃热口渴、心烦不眠、肝火目赤等。

★石膏首载于《神农本草经》,列为中品。

为含水硫酸钙的矿石,分布于全国各地。

炮制:生用或煅用。

生石膏:性味大寒,善清气分实热;煅石膏:又称熟石膏,煅制后寒性已降,多供外用,具有生肌敛疮之功。

饮片:呈不规则块状,白色,灰白色或淡黄色,有的半透明,常附有青灰色或淡黄色片状杂质。

无臭,味淡。

【性味归经】辛、甘、大寒;归肺、胃经。

【功效应用】1.清热泻火,除烦止咳:(1)气分实热证。

知母、粳米等,如:白虎汤。

(2)气血两燔之发斑发疹。

白虎汤加玄参、水牛角,如:化斑汤。

(3)肺热喘咳。

麻黄、杏仁等,如:麻杏石甘汤。

(4)胃火牙痛。

知母、牛膝等,如:玉女煎升麻、黄连等,如:清胃散。

※为清解肺胃气分实热证之要药。

2.收湿敛疮(煅石膏):水火烫伤、疮疡溃后不敛、创伤久不收口及湿疹。

煅石膏研末外用。

【用量用法】15~30克,大量可用到180~240克。