边界层分离现象

- 格式:docx

- 大小:36.75 KB

- 文档页数:2

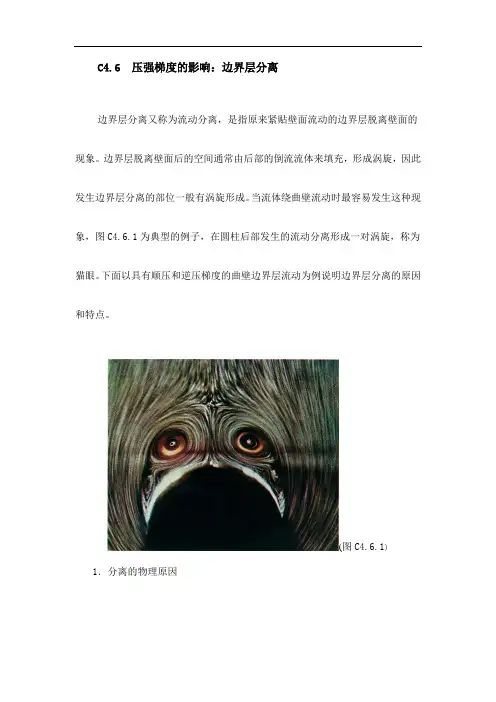

C4.6 压强梯度的影响:边界层分离边界层分离又称为流动分离,是指原来紧贴壁面流动的边界层脱离壁面的现象。

边界层脱离壁面后的空间通常由后部的倒流流体来填充,形成涡旋,因此发生边界层分离的部位一般有涡旋形成。

当流体绕曲壁流动时最容易发生这种现象,图C4.6.1为典型的例子,在圆柱后部发生的流动分离形成一对涡旋,称为猫眼。

下面以具有顺压和逆压梯度的曲壁边界层流动为例说明边界层分离的原因和特点。

(图C4.6.1) 1.分离的物理原因正如C4.3所述,外流的压强可透过边界层,直接作用到壁面上。

在顺压梯度区(图C4.6.2中BC段)壁面附近的流体元将受到压力的推动前进;在零压强梯度区(C点)流体微团靠自身的动能克服粘性阻力前进;在逆压梯度区(CE段)流体元受到逆压和粘性力双重阻力逐渐减速,至S点时动能耗尽,速度为零。

在后部(SE段)倒流的流体挤压下,脱离壁面流向内部。

S点称为分离点,SE称为脱体区。

(用氢气泡技术演示圆柱绕流分离点和分离区)2.速度廓线特点普朗特边界层方程(C4.3.2)式为(C4.3.2) 在壁面上u = 0, v = 0, 由上式可得(C4.6.1)上式表明在壁面上速度廓线的二阶导数与方向的压强梯度符号相同。

如图C4.6.2所示,在顺压梯度区BC段< 0,由函数微分性质知速度廓线外凸;在压强极小值点C处,= 0,C点为拐点;在逆压梯度区CE段,>0,速度廓线内凹,且沿流动方向曲率逐渐增大,拐点上升,至S点,= 0,速度廓线与y轴方向相切;过S点后速度廓线继续内凹,速度变为负值,出现倒流。

SS’线称为间断面,SS’线后为分离区(图C4.6.2)。

(图C4.6.2)由上述分析可知,边界层分离的根本原因是粘性的存在(无粘性没有分离现象),分离的条件是逆压梯度的存在,分离的实际发生则是由流体元的滞止和倒流引起的。

[思考题C4.6.1]3.流动分离实例凡是存在逆压强梯度条件的边界层流动都可能发生分离,凸曲面绕流的背风面是典型的发生分离部位。

边界层分离是指在流体中,沿着物体表面的边界层由于各种流动因素而分离出来。

边界层分离的主要原因可以归结为以下几点:

1.不稳定的流动:当流体经过物体表面时,流动可能变得不稳定。

这种不稳定性可能是由

于速度梯度、压力变化或其他外部扰动引起的。

流动不稳定会导致边界层的剪切力增大,从而使边界层与物体表面分离。

2.惯性力的作用:当流体沿着物体表面流动时,惯性力可能对边界层产生影响。

如果惯性

力超过了粘性力,边界层可能无法保持紧贴物体表面,而发生分离。

3.压力梯度:存在较大的压力梯度时,边界层可能会受到推离物体表面的力,导致分离。

例如,在曲率处或物体后方的低压区域,边界层可能会分离。

4.粘性效应:粘性力是维持边界层与物体表面附着的关键因素。

如果粘性力无法克服其他

力的作用,如压力梯度或惯性力,那么边界层可能会分离。

5.湍流效应:当流动变得湍流时,湍流涡旋可能会对边界层产生剪切力。

如果湍流强烈到

足以克服粘性力,那么边界层可能会发生分离。

边界层分离在流体力学和工程中都是重要的现象,特别是在空气动力学和水动力学中。

了解边界层分离的原因可以帮助我们更好地理解流体行为,并在设计和优化物体表面形状、减少阻力或增加升力等方面提供指导。

边界层分离那点事儿:俩关键条件得知道咱们今天来聊聊一个听起来有点高大上,但其实挺有意思的物理现象——边界层分离。

这事儿啊,跟咱们日常生活中的很多事儿都息息相关,比如飞机为啥能飞、汽车为啥能在路上稳稳地跑,都跟它脱不了干系。

首先,咱们得明白啥是边界层。

想象一下,当你把手伸进水里快速移动时,是不是会感觉到水好像在你手上形成了一层薄薄的膜?这层膜就是边界层,它是流体(比如空气、水)在物体表面附近,由于粘性作用而减速形成的一个薄层。

那么,边界层分离又是咋回事呢?简单来说,就是当流体在物体表面流动时,如果某些条件不满足,这层薄薄的边界层就会突然“罢工”,不再紧贴物体表面流动,而是开始和物体表面分离开来。

这一分离,可就会引起大问题了,比如飞机的升力减少、汽车的阻力增大等等。

那么,边界层分离到底需要哪两个关键条件呢?第一个条件,就是流体速度得够快。

你想啊,如果流体慢悠悠地流,那它跟物体表面的接触时间就长,粘性作用就能多“挽留”它一会儿。

但要是流体速度飞快,那它跟物体表面接触的时间就短了,粘性作用还没来得及发挥作用,流体就急着往前冲了,这时候就容易发生边界层分离。

第二个条件,就是物体表面的形状得“不友好”。

这里的“不友好”,不是说真的对流体不友好,而是说形状设计得不够合理,导致流体在流过时容易“磕磕绊绊”。

比如,一个物体的表面突然变窄了,或者出现了一个陡峭的拐角,这些都会让流体在流经这些地方时速度突然增加,压力突然降低,从而更容易发生边界层分离。

所以啊,要想避免边界层分离带来的麻烦,咱们就得在设计飞机、汽车等交通工具时,注意控制流体的速度,别让它太快;同时,还得优化物体的表面形状,让它更“友好”地对待流体。

这样一来,边界层就能乖乖地贴在物体表面流动了,咱们的生活也就更加顺畅啦!。

1、边界层分离发生机理当黏性流体流过物体的时候,由于流体本身的黏性,靠近物体表面的流体的速度为零,而离开物体表面一定距离的流体的速度则不受黏性影响,此处的流动可以按照无黏度来处理。

在物面和可以按无黏度处理的流体之间的这一部分流体就是边界层。

边界层是一个薄层,它紧靠物面,沿物面法线方向存在着切向速度的梯度,并因此而产生了黏性应力。

黏性应力对边界层的流体来说是阻力,与流体整体流动方向相反。

在流场的任意一点处,流速愈小,流体压力愈大,且压力穿过边界层不变。

边界层流动从物体表面脱离的现象。

边界层分离有两种情况,一是发生在光滑物面上,另一是发生在物面有尖角或其他外形中断或不连续处。

当流体处于光滑界面上时,起始阶段随着流道截面积逐渐减小,流速逐渐增大,压力逐渐减小,压力变小,即处于顺压区,压力梯度推动流体克服黏性力的作用向前流动。

当流体通过顺压阶段后,流道截面积逐渐增大,流速逐渐减小,压力逐渐增大,此时处于逆压区。

即需要将动能转变为压力能,以便克服前方压力以及粘性阻力而运动。

此时,边界层内法向速度梯度随之下降。

当壁面法向速度梯度在某位置上减小到零时,即该部分流体速度为零。

流体停留下来的点称为停滞点,该点处于高压,但由于流体的不可压缩性,后继流体无法接近停滞点,被迫脱离壁面和原来的流向向下游流去,该点也就是分离点。

分离后的边界层在下游形成较大的旋涡区;但也可能在下游某处又回附到物面上,形成局部回流区或气泡。

尖点处发生边界层分离的原因在于附近的外流流速很大,压强很小,因而向下游必有很大的逆压梯度,在其作用下,边界层即从尖点处发生分离。

2、理想流体能否发生分离理想流体是不可压缩的,没有黏性力的流体。

理想流体在现实中并不存在,是为人为设置的一种理想模型。

由于理想流体本身不具有黏性,在物体壁面流动时不会产生黏性力,也就没有边界层,也就无从谈起边界层分离。

理想流体流经圆柱体时,同黏性流体一样,存在停滞点,但在停滞点前后的流动状态完全对称,压力在停滞点前后的流动完全对称,流体对柱体未产生任何曳力,没有边界层分离。

边界层分离现象的后果

边界层分离现象是一种常见的流体动力学现象,当流体流经固体表面时,边界层会因为流体的粘性和惯性而形成。

然而,当流体的流动条件或物性发生变化时,边界层可能会从固体表面分离,导致一系列严重的后果。

首先,边界层分离现象会增大流体的阻力,使得流体对固体表面的压力增大,从而可能导致结构的疲劳和损伤。

这种压力作用在航空航天领域尤为明显,因为航空航天器在高速飞行时会受到极大的阻力,如果边界层分离现象得不到有效的控制,将会对航空航天器的结构和性能产生不利影响。

其次,边界层分离现象会影响流体的流动特性,使得流体在分离区和再附区形成涡旋和湍流,这将进一步增大流体的阻力和能量损失。

这种能量损失不仅会降低流体传输效率,还会增加流体机械的振动和噪声,对人们的生产和生活产生不利影响。

此外,边界层分离现象还会导致流体中的物性变化,如温度和浓度变化,这将进一步影响流体的流动特性和物性。

例如,当流体流经冷表面时,边界层中的温度会降低,使得流体的粘性和密度增加,从而可能导致边界层分离现象的发生。

综上所述,边界层分离现象是一种重要的流体动力学现象,它不仅会影响流体的流动特性和物性,还会对结构和设备的性能产生不利影响。

因此,在设计和应用过程中,应该充分考虑边界层分离现象的影响,采取有效的控制措施,以避免其带来的不利后果。

边界层理论及边界层分离现象一.边界层理论1.问题的提出在流体力学中,雷诺数Re∝惯性力/粘性力,当Re<1时,惯性力<<粘性力,可以略去惯性力项,用N-S方程解决一些实际问题(如沉降、润滑、渗流等),并可以获得比较满意的结果。

但对于工程流动问题,绝大多数的Re很大。

这时就不可以完全略去粘性力,略去粘性力的结果与实际情况相差很大。

突出的一例即“达朗倍尔佯谬——在流体中作等速运动的物体不受阻力。

”究竟应当怎样才能正确地处理大Re数的流动呢?这个矛盾一直到1904年,德国流体力学家普朗特提出了著名的边界层理论,即大Re数的流动中,大部分区域的惯性力>>粘性力,但在紧靠固壁的极薄流层中,惯性力≈粘性力,这才令人满意地解决了大Re数的流动的阻力问题。

2.边界层的划分Ⅰ流动边界层(速度边界层)以平板流动为例,x方向一维稳态流动,在垂直壁面的y方向上,流动可划分为性质不同的两个区域:(1)y<δ(边界层):受壁面影响,法向速度变化急剧,du/dy很大,粘性力大(与惯性同阶),不能忽略。

(2)y>δ(层外主流层):壁面影响很弱,法向速度基本不变,du/dy≈0。

所以可忽略粘性力(即忽略法向动量传递)。

可按理想流体处理,Euler方程适用。

这两个区域在边界层的外缘衔接起来,由于层内的流动趋近于外流是渐进的,不是突变的,因此,通常约定:在流动边界层的外缘处(即y=δ处),ux=0.99u∞,δ为流动边界层厚度,且δ=δ(x)。

Ⅱ传热边界层(温度边界层)当流体流经与其温度不相等的固体壁面时,在壁面上形成流动边界层,同时,还会由于传热而形成温度分布,可分成两个区域:(1)y<δt(传热边界层):受壁面影响,法向温度梯度dt/dy很大,不可忽略,即不能忽略法向热传导。

(2) y>δt(层外区域):法向温度梯度dt/dy≈0,可忽略法向热传导。

通常约定:在传热边界层的外缘处(即y=δt处),ts-t=0.99(ts-t0) ≈ ts-t0,δt 为温度边界层厚度,且δt=f(x);ts为壁面温度;t0为热边界层外(主流体)区域的温度。

【边界层】边界层分离⾸先先说下流体为什么会产⽣边界层分离呢?粘性⼒会导致流体的质点动量减⼩,进⽽在壁⾯位置产⽣边界层。

流体中另外⼀个主要的⼒就是压⼒了。

当流体运动时根据伯努利原理,有动能和势能变化就会产⽣压⼒能。

这个压⼒能我们可以⽤压差来表⽰。

之所以产⽣边界层分离,就是因为流体层之间的压差和粘性⼒导致流体质点的动量减⼩为零甚⾄是负,使得边界层内流体质点产⽣回流,将边界层内另外的流体质点被挤向外侧主流,边界层与壁⾯也就产⽣了分离。

下⾯来解释下机翼型和球状型边界层分离的不同。

我在⽹上找了个图,结合这个图我来回答你的问题。

⾸先我们假设⽓流从远处来的时候速度⼀致。

当⽓流接触到机翼和球状物时,都会产⽣加速。

你可以理解为,体积流量⼀致,速度和流过的截⾯积成反⽐。

根据伯努利原理,当速度增加时,不考虑势能的话,压⼒是减⼩的,即为顺压。

在这个阶段,在壁⾯附近的边界层处,顺压导致的压差是可以克服粘性的作⽤,使得流体质点保持向前运动。

此后的阶段机翼和球状物的边界层就不太⼀样了。

在流体质点继续前⾏,过了球状物最⾼点位置时,根据前⾯说的,这个时候流体会减速,产⽣逆压。

⽽运动的流体质点在此刻既要抵抗粘性作⽤,⼜要克服压差。

当动量不⾜以克服这两个作⽤时,会产⽣停滞甚⾄回流,回流作⽤使得边界层内的流体质点挤向外部,所以导致边界层脱离壁⾯。

同样对于机翼来说,由于过了最⾼点后,也会产⽣逆压,但由于机翼后段的形状趋于平⾏(近似的),所以相较⽽⾔,逆压要⽐球状物的⼩得多。

逆压少,导致流体质点回流的动能就少,所以机翼的边界层的分离点相对靠后,并且厚度⽐较⼩。

发布于 2015-04-06赞同 8收起评论收起Lee Brook (提问者) 4 年前 还有⼀个问题,就是机翼上的⽓体过了最⾼点后,速度减⼩,产⽣了逆压,为什么没有分离呢,是因为这个逆压很⼩,还不⾜以克服⽓体的动能,对吗?⽽球体因为形状变化太⼤,逆压也很⼤,所以分离了? 赞回复踩举报三⽉雪 (作者) 回复Lee Brook (提问者) 4 年前 你可以这样理解的。

边界层分离综述西安交通大学化工31班陈光2131502008摘要:当流体流过物体时,由于流体本身黏性作用,会在物体表面形成边界层。

而在某些情况下,如物体表面曲率较大时,常常会出现边界层在某个位置开始脱离物面,并在物面附近出现与主流方向相反的回流,流体力学中称这种现象为边界层分离现象。

本文就边界层分离机理、边界层分离发生条件、边界层分离的控制及边界层分离应用等方面对其作出系统介绍。

关键词:边界层分离;发生机理;控制;卡门涡街引言当流体流经曲面物体或化工流体输送过程中流体流经管件、阀门、管路突然扩大或突然缩小以及管路的进出口等局部地方,都会出现边界层的分离现象。

边界层分离理论在化工流体输送和流体力学的研究应用方面具有重要的意义。

1.边界层分离发生的机理1)边界层分离概述边界层是一个薄层,它紧靠物面,沿壁面法线方向存在着很大的速度梯度和旋度的流动区域。

粘性应力对边界层的流体来说是阻力,所以随着流体沿物面向后流动,边界层内流体流速会减小,压力增加。

由于流体流动的连续性,边界层会变厚,以在同一时间内流过更多的低速流体。

因此边界层内存在着逆压梯度,流动在逆压梯度作用下,会进一步减速,最后整个边界层内的流体的动能都不足以长久的维持流动一直向下游进行,以致在物体表面某处其速度会与势流的速度方向相反,即产生逆流。

该逆流会把边界层向势流中排挤,造成边界层突然变厚或分离。

边界层分离之后,它将从紧靠物面的地方抬起进入主流,与主流发生参混,结果是整个参混区域的压力趋于一致。

2)模型分析现以黏性流体绕过一无限长圆柱体的流动为例,从边界层的形成和变化过程来说明曲面边界层的分离现象。

如图a所示:图a 黏性流体流过圆柱体表面情况当流体到达A点(驻点)时,流速为零,流体的压力p最大。

由于流体是不可压缩的,后继流体质点在A点处,流体高压力作用下,只好将部分压力作用转化为动能,沿圆柱体继续向下游流动。

又由于流体黏性作用,沿柱体表面的法线上将建立起速度边界层,且沿流动方向逐渐加厚。

1.什么是黏性?当温度变化时,黏性如何变化?为什么?当流体内部存在相对运动时.流体内产生内摩擦力阻碍相对运动的属性。

气体的粘性随温度的升高而升高;液体的粘性随温度的升高而降低。

分子间的引力是形成液体粘性的主要原因。

温度的升高.分子间距离增大.引力减小。

分子作混乱运动时不同流层间动量交换是形成气体粘性的主要原因。

温度的升高.混乱运动强烈.动量交换频繁.气体粘度越大2.解释:牛顿流体、理想流体牛顿流体:切应力与速度梯度成正比的流体理想流体:没有粘性的流体3.流体静压强的两的特性是什么?流体静压强的方向是作用面内法线方向.即垂直指向作用面。

流体静压强的大小与作用面方位无关.是点坐标的函数5 .分别画出下图中曲面A 、B 、C 对应的压力体(6分)6 .写出不可压缩粘性流体总流的能量方程式.并说明 各项的物理意义和应用条件。

a v 2 p a v 2 p , 1 1 + —1 + Z - 2 2 + T- + Z + h 2g P g 1 2g p g 2 上单位重量流体的动能 2g 能断面间流动损失P 单位重量流体的压P gz 单位重量流体的位能 h 单位重量流体的两4、画出下列曲面对应的压力体。

(4分)★▽不可压缩粘性流体在重力场中定常流动.沿流向任两缓变流过流断面7.什么是流线?它有那些基本特性?流场中某一瞬时一系列流体质点的流动方向线。

一般流线是一条光滑曲线、不能相交和转折定常流动中.流线与迹线重合。

8.解释:定常流动、层流流动、二元流动。

定常流动:运动要素不随时间改变层流流动:流体分层流动.层与层之间互不混合。

二元流动:运动要素是两个坐标的函数。

9.解释:流线、迹线流线:流场中某一瞬时.一系列流体质点的平均流动方向线。

曲线上任意一点的切线方向与该点速度方向一致。

迹线:流场中一时间段内某流体质点的运动轨迹。

10.描述流动运动有哪两种方法.它们的区别是什么?欧拉法.以流体空间点为研究对象拉格朗日法:以流体质点为研究对象11.什么是量纲?流体力学中的基本量纲有哪些?写出压强、加速度的量纲。

流体的边界层和分离层在流体力学中,边界层和分离层是研究流体流动中重要的概念。

边界层是指在固体物体表面附近的流动区域,而分离层则是边界层中的一种特殊现象。

本文将介绍流体的边界层和分离层的基本概念、特性以及对流体流动的影响。

一、边界层的概述边界层是指流体在固体表面附近出现的一种流动现象,其特点是流速由0逐渐增加至远离固体表面的自由流速。

边界层的存在造成了流体流动的复杂性,对于研究物体受力、摩擦等问题具有重要意义。

边界层的厚度可以通过雷诺数进行判断。

当雷诺数较小时,边界层厚度较大,流体粘性较为显著;当雷诺数较大时,边界层厚度较小,流体粘性影响较小。

边界层的厚度对于流体的传热、传质以及摩擦等现象均有影响。

二、边界层的结构边界层可以根据流动状态分为两种:层流边界层和紊流边界层。

1. 层流边界层在低雷诺数条件下,边界层内的流动呈现有序、层流状态。

层流边界层中,流速沿着垂直于固体表面方向的速度梯度逐渐减小,涡度较小,流体粘性占主导地位。

2. 紊流边界层当雷诺数较大时,边界层内的流动呈现无序、紊乱状态。

紊流边界层中,流速变化剧烈,涡度较大,流体的惯性效应主导。

三、分离层的形成和影响分离层是指边界层中流体无法紧贴固体表面流动而脱离表面的现象。

分离层的形成和影响对于流体流动的研究和应用有着重要意义。

分离层的形成主要受到以下几个因素的影响:1. 压力梯度:当压力梯度较大时,流体容易脱离固体表面形成分离层。

2. 流速:当流速较高时,流体惯性较大,容易产生分离现象。

3. 表面形状:表面的凹凸不平会使得流体流动产生压力分布的不均匀,从而导致分离层的形成。

分离层的存在对于流体流动具有一定的影响:1. 阻力增加:分离层会增加流体与固体表面的摩擦阻力,导致整体阻力增加。

2. 流场波动:分离层会在流体流动中形成涡流和湍流等不稳定流动现象,影响流场的稳定性。

四、控制分离层的方法为了减小分离层对流体流动的影响,可以采取以下措施:1. 改变表面形状:通过改变固体表面的形状,使得流体在表面上更容易附着,减少分离层的形成。

边界层理论及边界层分离现象一.边界层理论1.问题的提出在流体力学中,雷诺数Re∝惯性力/粘性力,当Re<1时,惯性力<<粘性力,可以略去惯性力项,用N-S方程解决一些实际问题(如沉降、润滑、渗流等),并可以获得比较满意的结果。

但对于工程流动问题,绝大多数的Re很大。

这时就不可以完全略去粘性力,略去粘性力的结果与实际情况相差很大。

突出的一例即“达朗倍尔佯谬——在流体中作等速运动的物体不受阻力。

”究竟应当怎样才能正确地处理大Re数的流动呢?这个矛盾一直到1904年,德国流体力学家普朗特提出了著名的边界层理论,即大Re数的流动中,大部分区域的惯性力>>粘性力,但在紧靠固壁的极薄流层中,惯性力≈粘性力,这才令人满意地解决了大Re数的流动的阻力问题。

2.边界层的划分Ⅰ流动边界层(速度边界层)以平板流动为例,x方向一维稳态流动,在垂直壁面的y方向上,流动可划分为性质不同的两个区域:(1)y<δ(边界层):受壁面影响,法向速度变化急剧,du/dy很大,粘性力大(与惯性同阶),不能忽略。

(2)y>δ(层外主流层):壁面影响很弱,法向速度基本不变,du/dy≈0。

所以可忽略粘性力(即忽略法向动量传递)。

可按理想流体处理,Euler方程适用。

这两个区域在边界层的外缘衔接起来,由于层内的流动趋近于外流是渐进的,不是突变的,因此,通常约定:在流动边界层的外缘处(即y=δ处),ux=0.99u∞,δ为流动边界层厚度,且δ=δ(x)。

Ⅱ传热边界层(温度边界层)当流体流经与其温度不相等的固体壁面时,在壁面上形成流动边界层,同时,还会由于传热而形成温度分布,可分成两个区域:(1)y<δt(传热边界层):受壁面影响,法向温度梯度dt/dy很大,不可忽略,即不能忽略法向热传导。

(2) y>δt(层外区域):法向温度梯度dt/dy≈0,可忽略法向热传导。

通常约定:在传热边界层的外缘处(即y=δt处),ts-t=0.99(ts -t0) ≈ ts-t0,δt为温度边界层厚度,且δt=f(x);ts为壁面温度;t0为热边界层外(主流体)区域的温度。

边界层分离现象 Prepared on 22 November 2020

当流体流过物体的时候,由于流体本身的粘性,靠近物体表面的流体的速度为零,而离开物体表面一定距离的流体的速度则不受粘性影响,此处的流动可以按照无粘来处理。

在物面和可以按无粘处理的流体之间的这一部分流体就是。

分离概念

边界层是一个薄层,它紧靠物面,沿壁面法线方向存在着很大的和旋度的流动区域。

粘性应力对边界层的流体来说是阻力,所以随着流体沿物面向后流动,边界层内的流体会逐渐减速,增压。

由于流体流动的连续性,边界层会变厚以在同一时间内流过更多的低速流体。

因此边界层内存在着正压梯度,流动在正压梯度作用下,会进一步减速,最后整个边界层内的流体的动能都不足以长久的维持流动一直向下游进行,以致在物体表面某处其速度会与的速度方向相反,即产生逆流。

该逆流会把边界层向势流中排挤,造成边界层变厚或分离。

边界层分离之后,它将从紧靠物面的地方抬起进入主流,与主流发生参混。

结果

是整个参混区域的压力趋于一致。

由上面的原理我们可以知道,边界层要分离必须满足两个条件:一个是流体有粘性,第二个是流体必须流过物面。

边界层分离如果发生在机翼上将产生很严重的后果,那就是失速。

边界层分离还会使机翼的阻力大大增加,机翼被设计成园头尖尾的流线型就是为了减小阻力。

在高亚音速飞机上采用的超临界翼型,也是为了避免边界层的分离。

航空科技人员为了克服边界层分离所做的努力,贯穿了近代航空的发展历程,始终是推进航空科技发展的重要动力之一。