扁鹊治病

- 格式:docx

- 大小:18.02 KB

- 文档页数:5

扁鹊治病的文言文

扁鹊治病的故事在《史记·扁鹊仓公列传》中有所记载。

以下是一段原文:

扁鹊过齐,齐桓公问曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。

”桓侯曰:“寡人无疾。

”扁鹊出,桓侯谓左右曰:“医之好治不病以为功。

”居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。

”桓侯不应。

扁鹊出,桓侯又不悦。

居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。

”桓侯又不应。

扁鹊出,桓侯又不悦。

居十日,扁鹊望桓侯而还走。

桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。

今在骨髓,臣是以无请也。

”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。

桓侯遂死。

这段文字描述了扁鹊与齐桓公之间的对话和互动,以及扁鹊对齐桓公疾病的诊断和治疗过程。

扁鹊治病的文字

扁鹊治病的故事在《史记·扁鹊仓公列传》中有所记载。

以下是部分原文:

扁鹊过齐,齐桓公问曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。

”桓侯曰:“寡人无疾。

”扁鹊出,桓侯谓左右曰:“医之好治不病以为功。

”居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肌肤,不治将益深。

”桓侯不应。

扁鹊出,桓侯又不悦。

居十日,扁鹊复见,曰:“君之病在肠胃,不治将益深。

”桓侯又不应。

扁鹊出,桓侯又不悦。

居十日,扁鹊望桓侯而还走。

桓侯故使人问之,扁鹊曰:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。

今在骨髓,臣是以无请也。

”居五日,桓侯体痛,使人索扁鹊,已逃秦矣。

桓侯遂死。

这段文字描述了扁鹊与齐桓公之间的对话和互动,以及扁鹊对齐桓公疾病的诊断和治疗过程。

怎样复述扁鹊治病这篇课文

《扁鹊治病》复述如下:

有一天,举世有名的扁鹊来拜见蔡恒公,扁鹊站在蔡恒公的旁边看了看。

扁鹊突然说:“大王依我看来,您的皮肤上有一些小病,要是不治,还会向您的体内发展。

”蔡恒公听了十分的不高兴,就让扁鹊退下了。

扁鹊三方五次的来拜见蔡恒公,都是说:“大王您身上有病,要是不治,会更加严重,可是都被蔡恒公拒绝了。

”

又过了十几天,扁鹊来了,只是看了几眼,就走了,蔡恒公觉得十分奇怪,就让他身边的侍卫去问问他,为什么,就看了几眼就走了。

那个侍卫赶上了扁鹊说:“你为什么这次只看了几眼,就走了。

”扁鹊说:“大王的并已将深入骨髓,无药可救,医生是无能为力了

《扁鹊治病》的主要,大王只好等死。

”

又过了十几天蔡恒公全身疼痛,就派人来请扁鹊来给她治病,扁鹊早知道蔡恒公要派人来请他来治病,就搬到泰国去了。

又过了几天,蔡恒公死了。

扁鹊的医术可真高明啊、他的道德可真高啊、他可真聪明啊!在蔡恒公旁边看了几眼就知道蔡恒公有病,你早知道蔡恒公要请你治病,这病是治不好的只能等死,你却早早的搬到秦国去了。

内容概括:

《扁鹊治病》取材于春秋战国时名医扁鹊的传说故事。

写扁鹊拜见蔡桓公,几次指出蔡桓公病在何处,劝他赶快治疗。

蔡桓公坚信自己没有病,由“皮肤上有点小病”发展到“皮肉之间”,继而到“肠胃里”,最后“深入骨髓”,浑身疼痛而死。

而对扁鹊的态度由不相信,到不理睬,到最后的不高兴,致使延误了病情,小病酿成了大病,病入膏肓,无药可医。

四年级语文下册扁鹊治病课文《扁鹊治病》是四年级语文下册课文,警示人们不要讳疾忌医、要防微杜渐,善于听取别人正确的意见。

小编为四年级师生整理了《扁鹊治病》课文资料,希望大家有所收获!四年级语文下册《扁鹊治病》课文原文有一天,名医扁鹊去拜见蔡(ci)桓(hun)公。

扁鹊在蔡桓公身边站了一会儿,说:大王,据我看来,您皮肤上有点小病。

要是不治,恐怕会向体内发展。

蔡桓公说:我的身体很好,什么病也没有。

扁鹊走后,蔡桓公对左右的人说:这些做医生的,总喜欢给没有病的人治病。

医治没有病的人,才容易显示自己的高明!过了十来天,扁鹊又来拜见蔡桓公,说道:您的病已经发展到皮肉之间了,要不治还会加深。

蔡桓公听了很不高兴,没有理睬(cǎi)他。

扁鹊又退了出去。

十来天后,扁鹊再一次来拜见,对蔡桓公说:您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。

蔡桓公听了非常不高兴。

扁鹊连忙退了出来。

又过了十几天,扁鹊老远望见蔡桓公,只看了几眼,就掉头跑了。

蔡桓公觉得奇怪,派人去问他:扁鹊,你这次见了大王,为什么一声不响,就悄悄地跑掉了?扁鹊解释道:皮肤病用热水敷(fū)烫(tng)就能够治好;发展到皮肉之间,用扎针的方法可以治好;即使发展到肠胃里,服几剂(j)汤药也还能治好;一旦深入骨髓(suǐ),只能等死,医生再也无能为力了。

现在大王的病已经深入骨髓,所以我不再请求给他医治!五六天之后,蔡桓公浑身疼痛,派人去请扁鹊给他治病。

扁鹊早知道蔡桓公要来请他,几天前就跑到秦国去了。

不久,蔡桓公病死了。

四年级语文下册《扁鹊治病》课文读后感这则寓言主要讲了医生扁鹊给人治病,告诉别人已经得病了,可别人不信,说不用治了。

过了几天,扁鹊又再次申明说病已经加重了,可那人还是不相信。

终于过了一天又一天,当那人感到浑身疼痛难忍想找扁鹊时,扁鹊已经远离,别走他乡了,那人只能面临病死的结局。

从这个故事中我了解到了如果我们有一点点的缺陷,一定要及时地去弥补,有问题也要及时地去解决,否则会酿成不良的后果。

扁鹊治病故事

早在两千多年前的春秋战国时期,扁鹊就担任了“神医”的职务。

他医术高超,不管是给贵族还是平民治病,都能体贴入微,尽心尽力。

有一天,扁鹊前去拜见蔡桓公。

他仔细观察了蔡桓公的气色后说:“我发现您的皮肤有点问题,似乎是着凉了。

我建议您尽快进行治疗,免得病情加重。

”

蔡桓公听了不以为然,他觉得自己身体强壮,不需要治疗。

他对扁鹊说:“我感觉自己很健康,不需要你的治疗。

”

几天后,扁鹊再次前来拜见蔡桓公。

他观察到蔡桓公的病情已经加重了,赶紧提醒他进行治疗。

然而蔡桓公仍然不听,他对扁鹊说:“我觉得你只是想推销你的药而已。

”

随着时间的推移,蔡桓公的病情越来越严重。

这时他才意识到扁鹊的警告是正确的。

他赶紧派人去请扁鹊来给他治病。

扁鹊来到蔡桓公的病床前,仔细检查了他的病情。

他对蔡桓公说:“您的病情已经非常严重了,但是幸好现在治疗还来得及。

让我帮您治疗吧。

”

经过一段时间的治疗,蔡桓公的病情逐渐好转了。

他感慨地说:“我当初不听扁鹊的话,现在病情才得到缓解。

这真是后悔莫及啊!”

这个故事告诉我们,不听从医生的建议可能会导致病情加重。

我们应该及时寻求医疗帮助,并且相信专业医生的建议。

同时也要相信自己的直觉,当我们感觉身体不适时应该及时就医。

扁鹊治病的寓言故事扁鹊治病这个寓言故事,最深刻的一个印象就是听不进他人的意见,一味盲目地相信自己,自食其果,下面是店铺为你整理的扁鹊治病的寓言故事,希望对你有用!春秋时期有一位名医,人们都叫他扁鹊。

他医术高明,经常出入宫廷为君王治病。

有一天,扁鹊巡诊去见蔡桓公。

礼毕,他侍立于桓公身旁细心观察其面容,然后说道:“我发现君王的皮肤有病。

您应及时治疗,以防病情加重。

”桓公不以为然地说:“我一点病也没有,用不着什么治疗。

”扁鹊走后,桓公不高兴地说:“医生总爱在没有病的人身上显能,以便把别人健康的身体说成是被医治好的。

我不信这一套。

”10天以后,扁鹊第二次去见桓公。

他察看了桓公的脸色之后说:“您的病到肌肉里面去了。

如果不治疗,病情还会加重。

”桓公不信这话。

扁鹊走了以后,他对“病情正在加重”的说法深感不快。

又过了10天,扁鹊第三次去见桓公。

他看了看桓公,说道:“您的病已经发展到肠胃里面去了。

如果不赶紧医治,病情将会恶化。

”桓公仍不相信。

他对“病情变坏”的说法更加反感。

照旧又隔了10天,扁鹊第四次去见桓公。

两人刚一见面,扁鹊扭头就走。

这一下倒把桓公搞糊涂了。

他心想:“怎么这次扁鹊不说我有病呢?”桓公派人去找扁鹊问原因。

扁鹊说:“一开始桓公皮肤患病,用汤药清洗、火热灸敷容易治愈;稍后他的病到了肌肉里面,用针刺术可以攻克;后来桓公的病患至肠胃,服草药汤剂还有疗效。

可是目前他的病已入骨髓,人间医术就无能为力了。

得这种病的人能否保住性命,生杀大权在阎王爷手中。

我若再说自己精通医道,手到病除,必将遭来祸害。

”5天过后,桓公浑身疼痛难忍。

他看到情况不妙,主动要求找扁鹊来治病。

派去找扁鹊的人回来后说:“扁鹊已逃往秦国去了。

”桓公这时后悔莫及。

他挣扎着在痛苦中死去。

这个故事告诉人们:对于自身的疾病以及社会上的一切坏事,都不能讳疾忌医,而应防微杜渐,正视问题,及早采取措施,予以妥善的解决。

否则,等到病入膏肓,酿成大祸之后,将会无药可救。

扁鹊治病寓言故事是什么意思?

扁鹊治病写扁鹊拜见蔡桓公,几次指出蔡桓公病在何处,劝他赶快治疗.蔡桓公坚信自己没有病,因而对扁鹊的态度由不相信,到不理睬,到最后的不高兴,致使延误了病情,小病酿成了大病,病入膏肓,无药可医.

这则寓言告诉我们对待自己的缺点,错误,也要像对待疾病一样,决不能讳疾忌医,而应当虚心接受批评,防患于未然。

善于批判主观猜忌,知道拒绝忠告的危害。

聪明的人懂得从别人的教训中得到启发,不犯同样的错误,不走那天弯路.懂得防微杜渐、不要讳疾忌医,要善于听取别人正确意见的等道理.。

扁鹊治病寓言故事

在古代,有一位名医名叫扁鹊。

他的医术高超,被人们称为“神医”。

有一次,他去给一个叫做蔡桓公的国王看病。

当扁鹊第一次见到蔡桓公时,他发现国王的身体有些问题,于是对他说:“大王,您的身体有些不适,我建议您接受治疗。

”然而,蔡桓公自认为身体健康,拒绝了扁鹊的建议。

过了一段时间,扁鹊再次来看望蔡桓公。

这次,他发现国王的病情加重了,便再次提出要为他治疗。

但是,蔡桓公仍然没有听取他的建议,他认为自己没有任何病痛。

又过了一段时间,扁鹊第三次来看望蔡桓公。

这一次,他看到国王的病情已经非常严重,他知道如果不立即治疗,后果将不堪设想。

于是,他用最恳切的语气劝说蔡桓公接受治疗。

但是,蔡桓公还是固执己见,他觉得扁鹊是在夸大其词。

最终,蔡桓公的病情恶化到无法治愈的地步,他才后悔没有听从扁鹊的建议。

然而,一切都太晚了,他已经无药可救。

这个寓言故事告诉我们,有时候我们可能会忽视自己的健康问题,甚至拒绝别人的帮助和建议。

然而,这样做的结果往往是让病情越来越严重,最终无法挽回。

因此,我们应该学会倾听别人的意见,及时发现问题并采取行动,这样才能保护好自己的健康。

同时,这个故事也告诉我们,对于专业人士的建议,我们应该给予足够的重视,因为他们是根据专业知识和经验做出的判断,往往能帮我们避免很多不必要的麻烦。

扁鹊治病的寓言故事很久很久以前,有一个小村庄里住着一个叫做扁鹊的医生。

扁鹊是村里唯一的医生,他精通医术,能够治疗各种疾病。

村民们都对他十分敬重,因为他总是能够用自己的医术帮助他们摆脱疾病的困扰。

有一天,村子里来了一个叫做小明的小男孩,他生病了,不停地咳嗽,全身发热。

村民们都劝他去找扁鹊看病,因为扁鹊是最厉害的医生,能治好他的病。

小明的父母急忙抱着小明来到了扁鹊的家门口,请求他治疗小明的病。

扁鹊见到小明的病情很严重,他仔细地给小明把脉,然后说,“小明的病并不是一般的感冒,而是患上了重病。

”小明的父母听了扁鹊的话,非常着急,他们问扁鹊该怎么办才能治好小明的病。

扁鹊想了一会儿,然后对小明的父母说,“我有一种药方,可以治好小明的病。

但是这种药材非常罕见,需要去很远的地方才能找到。

我需要你们给我一些金银财宝,我才能出发去找药材。

”小明的父母听了扁鹊的话,连忙给了他一些金银财宝,让他尽快出发去找药材。

扁鹊拿着金银财宝,离开了村子,开始了他的寻药之旅。

他走了很远很远的路,终于来到了一个神秘的山谷。

在山谷里,他找到了一种名为“灵草”的药材,这种药材据说能够治愈一切疾病。

扁鹊采集了足够的灵草,然后匆匆赶回了村子。

当扁鹊回到村子的时候,小明已经病得更加严重了。

扁鹊立刻用灵草为小明熬制了一剂药汤,让小明服下。

经过一段时间的调养,小明的病终于好转了,他恢复了健康。

小明的父母非常感激扁鹊,他们送给扁鹊很多金银财宝,希望能够报答他救治小明的恩情。

但是扁鹊却拒绝了他们的礼物,他说,“我是医生,救治病人是我的责任,不需要你们的报酬。

”。

这个故事告诉我们,扁鹊治病的过程就像是一个寓言,故事中的扁鹊代表着医生的职业精神,他不计报酬,只是尽心尽力地帮助病人。

而小明的病情则象征着人们在生活中遇到的困难和疾病,只有像扁鹊一样,用心去对待,才能战胜困难,走出困境。

在现实生活中,我们也应该学习扁鹊的精神,不论是从事什么职业,都要尽心尽力,用自己的专业知识和技能去帮助他人,这样才能让社会变得更加美好。

扁鹊治病的寓言故事

春秋时期,有一个名医叫扁鹊。

一天,他去拜见蔡桓公。

扁鹊在蔡桓公身边站了一会儿,说:“大王,据我看来,您皮肤上有点小病。

要不治,恐怕会向体内发展。

”蔡桓公毫不在意地说:“我的身体很好,什么病也没有。

”扁鹊走后,蔡桓公对左右的人说:“医生总喜欢给没有病的人治病。

以便邀功请赏。

”

过了十天,扁鹊又来拜见蔡桓公,说道:“您的病已经发展到皮肉之间了,要是不治还会加深。

”蔡桓公听了很不高兴,没有理睬他。

扁鹊又退了出去。

十天后,扁鹊再一次来拜访,对蔡桓公说:“您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。

”蔡桓公听了非常不高兴。

扁鹊连忙退了出来。

等到扁鹊再次见到蔡桓公时,他一看蔡桓公转头就跑了,蔡桓公感到很奇怪,就派人去问他为什么。

扁鹊告诉他们说:“我第一次时发现蔡桓公的病在皮肤里,只需要喝碗药就可以了;第二次时,病已经深入到了肌肤里,需要用针灸来治疗;第三次时,病已经转移到了肠胃之中,需要加大治疗的力度,但也能治愈;但这一次,蔡桓公的病已经深入骨髓了,这已经不是我能治疗的了。

”说完这番话后,扁鹊就离开了这个国家。

果真在不久之后,蔡桓公就病发了,没多久就去世了。

扁鹊治病是寓言故事还是历史故事

扁鹊治病是寓言故事,《扁鹊治病》属于寓言故事体裁。

寓言是文学作品的一种体裁,常带有讽刺和劝诫的性质,用假托的故事或拟人的手法说明某个道理或教训。

寓有寄托的意思。

《扁鹊治病》通过描写扁鹊几次要给蔡恒侯治病,均被蔡恒侯拒绝,最后蔡恒侯病死的故事,告诉我们要听取别人的正确意见,学会防微杜渐。

人物简介

扁鹊,生卒年不详,姬姓,秦氏,名越人,春秋战国时期名医,渤海郡鄚人。

扁鹊曾居住在中丘蓬鹊山九仙洞,从师于长桑君,尽传其医术禁方,饮以山巅上池之水,修得高超医术。

初医治好赵简子五日不醒之症,赵简子赐其蓬鹊山田四万亩于扁鹊,得到食邑之地。

巧因蓬鹊山之首,扁鹊洞府上面,有翩翩欲飞天然石鹊和静观天下神奇石人形象,赵人视秦越人为吉祥喜鹊一般,而尊称其为扁鹊,即在赵者名扁鹊。

用普通话简述扁鹊治病三个案例

1、扁鹊换心

鲁公扈、赵齐婴二人有轻病,就一起请扁鹊治病,扁鹊对公扈说:“你的志气强身体却很弱,有计谋却并不果断,齐婴你的志气弱身体却很好,没有谋虑却过于执著。

如果把你们的心脏互换,就能平衡病也就好了”。

扁鹊让二人喝了药酒,他们昏死了很多天,剖开他们前胸找到了心脏,将它们互换放置好,然后给他们吃了神药,于是二人过了一会便醒了,就像刚开始一样的健康,后来二人就向扁鹊告辞回家了。

2、给武王看病

扁鹊准备给武王除病,左右大臣却说武王的病在“耳之前,目之下”,未必能够彻底治好,弄不好会让耳朵听不清,眼睛也看不见了。

扁鹊听到武王转述这番话后就把手中的针摔到地上,说:您和懂的人商量,又让不懂的人掺和。

如果像这样来管理秦政,恐怕就要误国了。

3、给赵简子看病

一天,晋国的大夫赵简子病了。

五日五夜不省人事,大家十分骇怕,扁鹊看了以后说,他血脉正常,没什么可怕的,不超过三天一定会醒。

后来过了两天半,他果然苏醒了。

【导语】语⽂,⼈⽂社会科学的⼀门重要学科,是⼈们相互交流思想的汉⽂及汉语⼯具。

它既是语⾔⽂字规范的实⽤⼯具,⼜是⽂化艺术,同时也是⽤来积累和开拓精神财富的⼀门学问。

以下是⽆忧考整理的⼩学三年级语⽂《扁鹊治病》原⽂、教案及教学反思相关资料,希望帮助到您。

【篇⼀】⼩学三年级语⽂《扁鹊治病》原⽂ 春秋时期,有⼀个名医叫扁鹊。

⼀天,他去拜见蔡桓公。

扁鹊在蔡桓公⾝边站了⼀会⼉,说:“⼤王,据我看来,您⽪肤上有点⼩病。

要不治,恐怕会向体内发展。

”蔡桓公毫不在意地说:“我的⾝体很好,什么病也没有。

”扁鹊⾛后,蔡桓公对左右的⼈说:“医⽣总喜欢给没有病的⼈治病。

以便邀功请赏。

” 过了⼗来天,扁鹊⼜来拜见蔡桓公,说道:“您的病已经发展到⽪⾁之间了,要不治还会加深。

”蔡桓公假装没听见,没有理睬他。

扁鹊只好退了出去。

⼗来天后,扁鹊再⼀次来拜见,对蔡桓公说:“您的病已经发展到肠胃⾥,再不治会更加严重。

”蔡桓公听了满脸不⾼兴。

扁鹊连忙退了出来。

⼜过了⼗⼏天,扁鹊⽼远望见蔡桓公,⽴刻掉头就跑。

蔡桓公觉得奇怪,派⼈去问原因。

扁鹊解释道:“病在⽪肤,⽤热⽔敷烫就能够治好;发展到⽪⾁之间,⽤针灸的⽅法可以治好;即使发展到肠胃⾥,服⼏剂汤药也还能治好;⼀旦深⼊⾻髓,只能等死,医⽣再也⽆能为⼒了。

现在⼤王的病已经深⼊⾻髓,所以我不再请求给他医治!” 五天以后,蔡桓公浑⾝疼痛,派⼈去请扁鹊给他治病。

扁鹊早知道蔡桓公要来找他,⼏天前就跑到秦国去了。

不久,蔡桓公病死了。

【篇⼆】⼩学三年级语⽂《扁鹊治病》教案 教学⽬标: 1、学会“拜见、理睬、敷烫、肠胃、汤药、⾻髓、医治”等词语。

2、联系有关语句,体会⼈物内⼼想法,感受名医扁鹊神奇的医术和⾼尚的医德,正确、流利、有感情地朗读课⽂。

3、懂得不要讳疾忌医,要防微杜渐,善于听取别⼈正确意见的道理。

教学重、难点: 1、重点:联系有关语句,体会⼈物内⼼想法,感受名医扁鹊神奇的医术和⾼尚的医德,正确、流利、有感情地朗读课⽂。

简单复述扁鹊治病的故事摘要:1.扁鹊的简介2.扁鹊治病的三个故事a.病症诊断b.病因分析c.治疗方法及效果3.故事背后的启示4.总结:扁鹊治病的故事及其意义正文:一、扁鹊的简介扁鹊,原名秦越人,是我国古代著名的医学家,被誉为“神医”。

他生活在战国时期,精通医术,擅长诊断和治疗各种疾病。

他的医术高超,善于观察病情,辨析病症,因病施治,许多疑难杂症都能得到治愈。

二、扁鹊治病的三个故事1.病症诊断有一次,扁鹊路过一家酒店,见到一位客人喝得醉醺醺的,脸色苍白,身体虚弱。

他敏锐地察觉到这位客人身患重病,便主动询问病情。

客人起初并不在意,但经不住扁鹊的劝说,终于答应接受治疗。

扁鹊根据病症,开了适当的药方,不久后,这位客人果然痊愈了。

2.病因分析另一回,扁鹊到一个村里看病。

他发现村里有很多人患有相似的症状,如咳嗽、喘息等。

经过细心调查,扁鹊发现病因竟是村里的井水有毒。

他立即告诉村民们,并建议大家暂时不要饮用井水。

随后,他又指导村民们如何寻找新的水源,解决了整个村子的饮水问题。

这样一来,村民们的病症也得到了缓解。

3.治疗方法及效果还有一次,扁鹊遇到一位贵族夫人,她患有严重的头痛。

经过详细的诊断,扁鹊发现这位夫人患有肿瘤。

当时,手术治疗尚未发展,扁鹊却敢于挑战传统观念,果断地为这位夫人进行了肿瘤切除手术。

手术成功,夫人的头痛病得以根治。

三、故事背后的启示扁鹊治病的故事给我们带来了许多启示。

首先,我们要学会及时发现和治疗疾病,不要忽视身体发出的警告信号。

其次,预防胜于治疗,我们要在平时养成良好的生活习惯,增强身体素质,减少疾病的发生。

最后,我们要尊重医学,相信科学,勇敢面对疾病,积极配合医生的治疗。

四、总结扁鹊治病的故事传颂千古,不仅展示了他高超的医术,更体现了他关爱民生、勇于创新的精神。

通过这个故事,我们明白了预防为主、治疗为辅的医疗观念,也学会了如何在生活中关注身体健康,防患于未然。

扁鹊治病

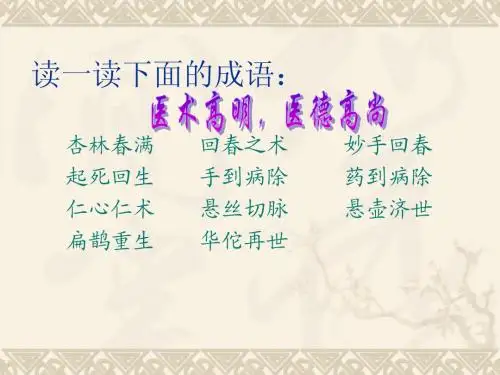

一、成语导入,简介主角。

1、一位古人名叫——扁鹊(齐读)。

2、这位古人到底是何许人士,让我们从这些成语里猜想一下。

(自读)课件显示:救死扶伤药到病除妙手回春

对症下药起死回生杏林春满

3、你们从这些成语里知道了扁鹊是一个什么人?

4、这些成语都是对医术高明、医德高尚的医生的高度赞美,而扁鹊恰恰就是这样一位名医。

5、这位名医扁鹊,与蔡桓公发生了一个故事,广为流传。

这就是我们今天要学习的寓言故事《扁鹊治病》。

(教师板书课题,学生齐读并书空)

二、初读课文,整体感知

1、自由读课文,想一想课文讲了一件什么事?

2、刚才听着大家读的相当流利,那么词语一定没问题吧?

扁鹊、拜见、蔡桓公、理睬、敷烫、肠胃、汤药、骨髓、医治

(学生指出那些词语需要注意。

)

3、课文讲了一件什么事?

三、寻找蔡桓公病死之“因”。

(一)从扁鹊入手

1、从同学们说的故事内容中,我知道扁鹊并没有医治好蔡桓公,难道扁鹊只是浪得虚名的大夫?(不

是)

那么扁鹊是一位怎样的大夫?(医术高明医德高尚)2、学生交流自学的结果。

(1)、扁鹊在蔡桓公身边站了一会儿,说:“大王,据我看来,您皮肤上有点小病。

要是不治,恐怕会向体内发展。

”

老师曾说过要表现一个人的特点,品质就得从人物的语动神心表现出来,这句话是对扁鹊的什么描写?(语言)从他说得话,你知道他是一个怎样的人?(他只站着看了一会,就可以知道他皮肤上有病,说明他医术高明。

)

导读:当医术高明的扁鹊一判断出蔡桓公得病,便及时地劝说到——(请读、引读扁鹊说的话)这样的句子还有吗?

(2)、又过了十来天,扁鹊又来拜见蔡桓公,说道:“您的病已经发展到皮肉之间了,要不治还会加深。

”(不用把脉,只在拜见蔡桓公时,已经看出他病情加重,医术多么高明的大夫。

)

到当扁鹊发现蔡桓公病情严重时,大夫救死扶伤的天职,让他真诚地劝说到——(引读扁鹊说的话)(3)、十来天后,扁鹊再一次来拜见,对蔡桓公说:“您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。

”

眼看蔡桓公的病越来越严重,作为一位医生,扁鹊的心情会有什么变化?

(蔡桓公的病随着时间推移,日益严重,其实扁鹊已经意料之中。

真是看在眼里,急在心里,所以他又一

次焦急地劝说——(引读扁鹊说的话)

扁鹊知道国不可以一日无君,所以他更加焦急地劝说到——(引读扁鹊说的话)

小结:医者父母心,可见他不仅医术高明,而且()。

(板书:医德高尚)难怪书中说他是一位(名医)还有哪些句子表现他医术高明的?

(4)、扁鹊老远望见蔡桓公,只看了几眼,就掉头跑了。

是啊,只是远远地看了几眼,就得知蔡桓公的病已经无法医治了,可真是厉害!

(5)、出示:扁鹊解释道:“皮肤病用热水敷烫就能够治好;发展到皮肉之间,用扎针的方法可以治好;即使发展到肠胃里,服几剂汤药也还能治好;一旦深入骨髓,只能等死,医生再也无能为力了。

现在大王的病已经深入骨髓,所以我不再请求给他医治!”请大家读读这段话。

(病到什么程度,怎么治疗,扁鹊都分析得一清二楚,胸有成竹,不愧为名医。

)

(二)、从蔡桓公分析

可是这位名医最后有没有治好蔡桓公的病呢?那是怎么回事呢?让我们看看扁鹊几次为蔡桓公治病时,蔡桓公有什么表现?请大家再次默读课文,划一下蔡桓公不相信扁鹊,拒绝治疗的句子。

(1)、蔡桓公说:“我的身体很好,什么病也没有。

”

A、老师曾说过要表现一个人的特点,品质就得从人

物的语动神心表现出来,那么这句是对扁鹊的什么描写(语言)从他说得话,你知道他是一个怎样的人?

B、你来当一回(自以为是)的蔡桓公

(2)、扁鹊走后,蔡桓公对左右的人说:“这些做医生的,总喜欢给没有病的人治病。

医冶没有病的人,才容易显示自己的高明!”

A、蔡桓公相信医生吗?(傲慢、不以为然)

B、你来当一回不以为然的蔡桓公,读。

(3)、蔡桓公听了很不高兴,没有理睬他。

A、在什么情况下他很不高兴?咱们读读课文第三自然段,了解前因后果(不耐烦、生气、不愿意面对事实)

B、生气的蔡桓公虽然没有说话,他会想什么了?(请学生写)

(4)、蔡桓公听了非常不高兴。

A、当扁鹊第4次劝告蔡桓公,而且说他已经十分严重的时候,他仅仅是一点点不高兴吗?(已经愤怒)那么现在的蔡桓公会想什么?

B、如果扁鹊再劝告下去的话,蔡桓公有可能会做什么事?

C所以,扁鹊连忙——退了出来。

(引读)

4、正是蔡桓公的自以为是、傲慢自大害死了他啊,让我们一起来读读这自以为是、傲慢自大吧!(齐读4句)

总结:是啊!我们知道,蔡桓公一开始的病(指着小病)很微小(板书:微)因为他不听劝告,导致病情

渐渐恶化(板书:渐),如果他能及早地预防(板书:防),就能杜绝小病渐渐恶化(板书:杜)这就是这则寓言要告诉我们的道理:(齐读)防微杜渐。

蔡桓公的这种不听别人劝告的行为还可以用一个词语概括就是“讳疾忌医”。

(让学生解释并积累)

四、总结,拓展。

1、如果你现在站在蔡桓公面前,你会对他说些什么呢?

2、聪明的人会把学到的道理放到生活中去,同学们,联系我们的学习、生活,能说说你受到了什么启发吗?动手写一写。