培养液中酵母菌种群数量的变化

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:4

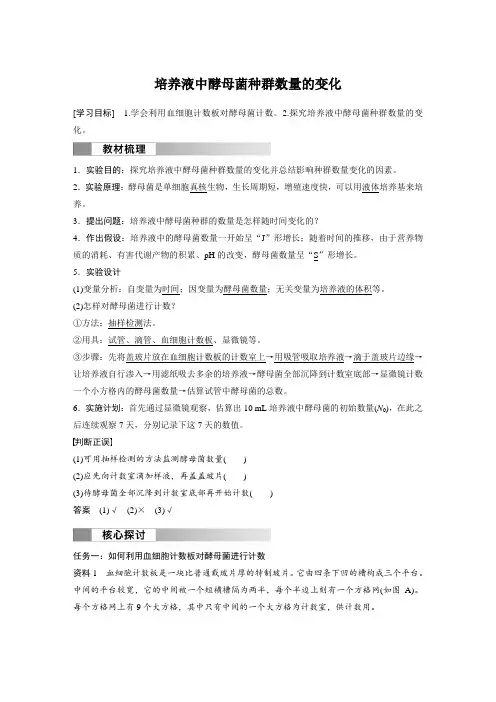

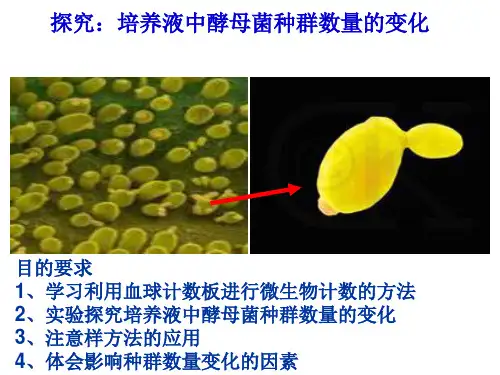

培养液中酵母菌种群数量的变化[学习目标] 1.学会利用血细胞计数板对酵母菌计数。

2.探究培养液中酵母菌种群数量的变化。

1.实验目的:探究培养液中酵母菌种群数量的变化并总结影响种群数量变化的因素。

2.实验原理:酵母菌是单细胞真核生物,生长周期短,增殖速度快,可以用液体培养基来培养。

3.提出问题:培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的?4.作出假设:培养液中的酵母菌数量一开始呈“J”形增长;随着时间的推移,由于营养物质的消耗、有害代谢产物的积累、pH的改变,酵母菌数量呈“S”形增长。

5.实验设计(1)变量分析:自变量为时间;因变量为酵母菌数量;无关变量为培养液的体积等。

(2)怎样对酵母菌进行计数?①方法:抽样检测法。

②用具:试管、滴管、血细胞计数板、显微镜等。

③步骤:先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上→用吸管吸取培养液→滴于盖玻片边缘→让培养液自行渗入→用滤纸吸去多余的培养液→酵母菌全部沉降到计数室底部→显微镜计数一个小方格内的酵母菌数量→估算试管中酵母菌的总数。

6.实施计划:首先通过显微镜观察,估算出10 mL培养液中酵母菌的初始数量(N0),在此之后连续观察7天,分别记录下这7天的数值。

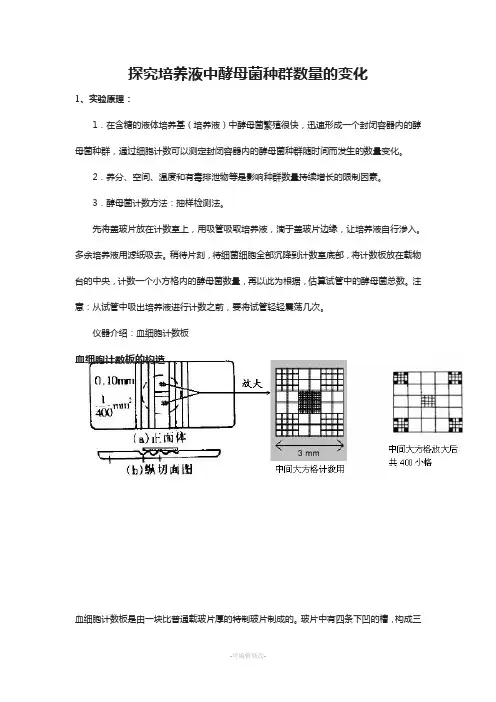

判断正误(1)可用抽样检测的方法监测酵母菌数量()(2)应先向计数室滴加样液,再盖盖玻片()(3)待酵母菌全部沉降到计数室底部再开始计数()答案(1)√(2)×(3)√任务一:如何利用血细胞计数板对酵母菌进行计数资料1血细胞计数板是一块比普通载玻片厚的特制玻片。

它由四条下凹的槽构成三个平台。

中间的平台较宽,它的中间被一个短横槽隔为两半,每个半边上刻有一个方格网(如图A)。

每个方格网上有9个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室,供计数用。

1.计数室的长和宽各为1 mm,深度为0.1 mm,容积为0.1 mm3。

计数室通常有两种规格,一种是大方格分为25个中方格,每个中方格又分为16个小方格;另一种是大方格分为16个中方格,每个中方格又分为25个小方格。

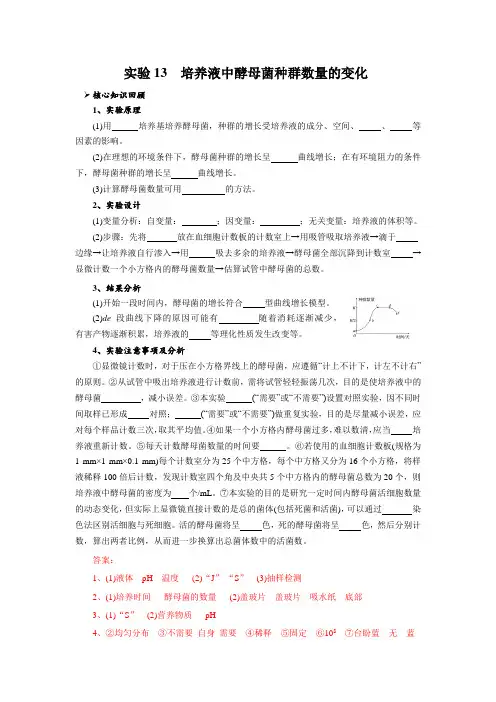

实验13 培养液中酵母菌种群数量的变化➢核心知识回顾1、实验原理(1)用培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、、等因素的影响。

(2)在理想的环境条件下,酵母菌种群的增长呈曲线增长;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群的增长呈曲线增长。

(3)计算酵母菌数量可用的方法。

2、实验设计(1)变量分析:自变量:;因变量:;无关变量:培养液的体积等。

(2)步骤:先将放在血细胞计数板的计数室上→用吸管吸取培养液→滴于边缘→让培养液自行渗入→用吸去多余的培养液→酵母菌全部沉降到计数室→显微计数一个小方格内的酵母菌数量→估算试管中酵母菌的总数。

3、结果分析(1)开始一段时间内,酵母菌的增长符合型曲线增长模型。

(2)de段曲线下降的原因可能有随着消耗逐渐减少,有害产物逐渐积累,培养液的等理化性质发生改变等。

4、实验注意事项及分析①显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则。

②从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌,减小误差。

③本实验(“需要”或“不需要”)设置对照实验,因不同时间取样已形成对照;(“需要”或“不需要”)做重复实验,目的是尽量减小误差,应对每个样品计数三次,取其平均值。

④如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当培养液重新计数。

⑤每天计数酵母菌数量的时间要。

⑥若使用的血细胞计数板(规格为1 mm×1 mm×0.1 mm)每个计数室分为25个中方格,每个中方格又分为16个小方格,将样液稀释100倍后计数,发现计数室四个角及中央共5个中方格内的酵母菌总数为20个,则培养液中酵母菌的密度为个/mL。

⑦本实验的目的是研究一定时间内酵母菌活细胞数量的动态变化,但实际上显微镜直接计数的是总的菌体(包括死菌和活菌),可以通过染色法区别活细胞与死细胞。

活的酵母菌将呈色,死的酵母菌将呈色,然后分别计数,算出两者比例,从而进一步换算出总菌体数中的活菌数。

《探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化》实验教学设计一、设计思路探究实验“培养液中酵母菌种群数量的动态变化”,旨在让学生通过对培养液中酵母菌种群数量连续7天的观察,探究变化规律,进而统计数据,建构数学模型,绘制变化曲线。

1.提出问题教材中提出的问题是:培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的?教师也可以进一步引导学生,依据所学知识,分析酵母菌生长的条件及种群数量增长之间的关系,提出探究的问题。

例如,在不同温度(以及通氧、通CO2等)条件下酵母菌种群数量增长的情况如何(条件创设能够寻求宁夏大学微生物实验室帮助)?不同培养液(如加糖和不加糖)中酵母菌种群数量增长的情况如何?等等。

2.作出假设科学研究始于问题。

作出假设可以使科学研究更有针对性,而不是盲目搜集资料进行研究。

作出假设需要立足于已有知识,当更需要充分发挥想象力和创造力。

在教学中要鼓励学生积极大胆地提出假设,但同时,教师应提出“合理提出假设”的要求,要围绕问题,根据预期结果作出符合逻辑的假设。

3.讨论探究思路这是开展探究活动的重要内容之一,也是本课时重点突破。

通过探讨能使学生明白实验设计的基本原理,在具体操作时做到心中有数。

4.制定计划本实验时间较长(7天),因此事前一定要做好周密的计划,定程序、定时间、定人员。

5.实施计划学生分小组,按计划中确定的工作流程,课后认真操作,做好实验记录。

6.分析结构,得出结论将记录的数据用曲线图表示出来,讨论分析实验的结果及假设是否一致。

教师利用课堂时间让小组交流展示。

二、实验内容分析“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”是人教版必修3第四章第二节中的一个探究活动。

教材编排顺序上一是构建种群增长模型的方法;二是种群数量的变化情况,包括“J”和“S”型曲线、种群数量的波动和下降;三是探究实验。

在学习“种群的增长方式”之后安排这一活动,旨在让学生通过实验测得具体的数据,并尝试根据数据建构酵母菌种群数量动态变化的数学模型,从而了解在封闭环境中酵母菌种群数量的变化规律。

探究培养液中酵母菌种群数量的变化1、实验原理:1.在含糖的液体培养基(培养液)中酵母菌繁殖很快,迅速形成一个封闭容器内的酵母菌种群,通过细胞计数可以测定封闭容器内的酵母菌种群随时间而发生的数量变化。

2.养分、空间、温度和有毒排泄物等是影响种群数量持续增长的限制因素。

3.酵母菌计数方法:抽样检测法。

先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。

多余培养液用滤纸吸去。

稍待片刻,待细菌细胞全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台的中央,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为根据,估算试管中的酵母菌总数。

注意:从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡几次。

仪器介绍:血细胞计数板血细胞计数板的构造血细胞计数板是由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的。

玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台。

中间的平台较宽,其中间又被一短横槽隔为两半,每半边上面,刻有一个方格网。

方格网上刻有9个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室其中共有400个小格,供微生物计数用。

这一大方格的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,其体积为0.1mm3。

血细胞计数板的使用以计数酵母菌为例(1)样品稀释的目的是便于酵母菌悬液的计数,以每小方格内含有4-5个酵母细胞为宜,一般稀释10倍即可.(2)将血细胞计数板用擦镜纸擦净,在中央的计数室上加盖专用的厚玻片.(3)将稀释后的酵母菌悬液,用吸管吸取一滴置于盖玻片的边缘,使菌液缓缓渗入,多余的菌液用吸水纸吸取,捎待片刻,使酵母菌全部沉降到血细胞计数室内.(4)计数;五点取样法3.计算公式酵母细胞数/ml=每个小格酵母菌数目×400×104×稀释倍数注释:培养的时间不同取样酵母菌的稀释倍数是不同的。

2.方法步骤:提出问题→作出假设→讨论探究思路→制定计划→实施计划→按计划中确定的工作流程认真操作,做好实验记录→分析结果,得出结论→将记录的数据用曲线图表示出来。

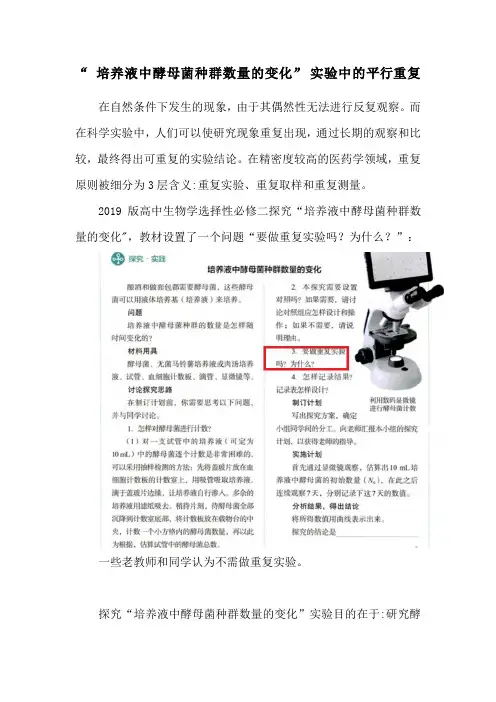

“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中的平行重复在自然条件下发生的现象,由于其偶然性无法进行反复观察。

而在科学实验中,人们可以使研究现象重复出现,通过长期的观察和比较,最终得出可重复的实验结论。

在精密度较高的医药学领域,重复原则被细分为3层含义:重复实验、重复取样和重复测量。

2019版高中生物学选择性必修二探究“培养液中酵母菌种群数量的变化",教材设置了一个问题“要做重复实验吗?为什么?”:一些老教师和同学认为不需做重复实验。

探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验目的在于:研究酵母菌在实验条件下种群数量的变化规律。

与已知结论的验证实验相比,探究实验的结果未知,重复原则在后者中显得更加必要。

该探究实验的步骤如下:首先将班级分成若干小组(例如A组~G 组),每组学生在相同培养条件下,扩培初始浓度相同的样品(酵母菌),并通过抽样检测法,统计不同时间点(0d~7d)的样品种群密度(表1),完成实验后,得到相应数据。

以A组为例,在初始时间点(0d)统计酵母菌种群密度为A-0,依次类推,得到一组数据(A-0A-1A-2……A-7)并绘制成酵母菌生长曲线,那么该曲线能够代表多组酵母菌的种群密度变化趋势吗?这明显是不够严谨的,由于操作过程中存在各种人为因素的误差,结果会对实验产生难以避免的偶然性影响,所以仅参考一次独立实验过程所得出的结论缺乏可信度。

而可重复性原则可以减少这一类误差,从而提高实验结论的准确度。

以1d为例,A组~G组均独立完成对酵母菊种群密度的统计,得到一组数据(A-1B-1C-1……G-1),求得平均值作为1d的酵母菌种群密度(均一1)。

相比单次独立实验所得到的数据(A-1),由多次独立重复实验得出的均值(均-1)更具有代表性和可重复性。

依次统计不同时间点,得到一组平均值(均-0均-1均-2……均-7),绘制生长曲线。

该曲线体现了可重复性原则,所得结论更科学严谨。

与可重复性原则不同,并不是所有科学实验都需要遵循平行重复原则。

培养液中酵母菌种群数量的变化教学设计一、教学目标1.知识目标(1)了解检测酵母菌种群数量的方法;(2)尝试建立酵母菌种群数量增长的数学模型。

2.能力目标掌握使用血球计数板测定酵母菌数量的方法。

3.情感目标积极参与实验探究。

二、教学设计思路“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”是人教版《必修3 稳态与环境》第四章第2节的内容。

本节既是一个显微观察实验,也是一个探究实验,实验过程涉及微生物培养法、抽样检测法、显微观察法以及模型构建法等技能方面的训练,是一个综合性较强、难度较大,但对学生生物科学素养具有多方面培养价值的实验。

教师在进行教学的时候,既要注重理论知识的培养,又要注重实验技能的指导。

三、教学策略学情分析:在学习本实验之前,学生已经具备了一定的实验能力,但仍有四个问题值得注意:(1)具备一定的实验操作技巧,但对血球计数板的使用不了解;(2)对实验观察有一定的了解,但持续观察对学生具有一定的挑战性;(3)具备一定的数学基础,但数学模型建构的能力有待提高。

教师情况分析:由于教师是初登讲台的新老师,没有多少经验,在教学过程中可能出现一些突发状况。

基于学情分析与教师情况分析,本节课采取的教学策略主要有两个:一是利用多媒体技术,帮助学生了解并熟悉血球计数板的使用;二是通过教师的演示及师生的有效互动,帮助学生学会利用血球计数板检测酵母菌种群数量的动态变化。

四、教学重难点1.若浓度过高会造成观察到的小方格内酵母菌数目太多。

用血球计数板计数时,小方格内适宜的细胞数为3~5个。

数目太多很难清点,往往导致结果不准确,此时要对培养液作适当稀释,计算出原浓度溶液中细胞的数目。

学生知道要稀释,但不知道稀释多少倍、如何稀释。

指导学生先大概数出酵母菌数目,据此确定稀释倍数。

例如小方格中大约有35个细胞,就进行l 0倍的稀释:用移液管取1 m L原液到试管中,加入9 m L的无菌水。

最后进行相关计算时,要用计数的细胞数乘以稀释倍数得到原液中相应的细胞数。

培养液中酵母菌种群数量的变化

在培养液中,酵母菌种群数量的变化通常遵循以下模式:

1. 潜伏期(lag phase):在初始阶段,酵母菌种群数量较少,适应环境需要一定时间来进行繁殖和适应。

在此阶段,种群数量增长缓慢,菌落较小。

2. 指数期(exponential phase):一旦酵母菌种群适应了环境条件,其数量开始迅速增加。

在指数期中,种群数量

以指数速度增长,每个细胞通过二分裂产生新的子细胞。

此时,培养液中的酵母菌数量呈现出显著的增加趋势。

3. 平台期(stationary phase):当培养液中的营养物质

耗尽或有害物质积累到一定水平时,酵母菌种群数量不再

继续增加。

在平台期中,种群数量保持相对稳定,新生细

胞数量等于死亡细胞数量。

4. 降解期(death phase):当培养液中的营养物质完全

耗尽,或者有害物质浓度过高时,酵母菌种群开始寿命减少,死亡细胞数量超过新生细胞数量。

种群数量逐渐减少,直到完全消失。

酵母菌种群数量的变化受到培养液中的营养物质、pH值、温度和氧气等环境因素的影响。

不同的酵母菌株和培养条

件也会导致种群数量变化的差异。

探究培养液中酵母菌种群数量的变化1. 酵母菌种群数量的变化是指在培养液中酵母菌数量随时间的变化情况。

酵母菌是一种单细胞真菌,可以通过无性繁殖产生大量的子孙。

在适宜的培养条件下,酵母菌的数量会迅速增加,直到达到一个平衡点。

2. 酵母菌是以营养物质为基础,通过进行代谢活动来生存和繁殖的。

在培养液中,酵母菌首先会利用培养液中的可溶性有机物如糖类来进行呼吸作用,产生能量和二氧化碳。

这个过程被称为酵母菌的生长阶段,菌落数量会迅速增加。

3. 随着酵母菌数量的增加,培养液中的营养物质会逐渐被消耗殆尽。

当营养物质供应不足时,酵母菌会进入一个相对稳定的状态,进入代谢减慢阶段。

这个过程被称为酵母菌的平衡阶段,菌落数量会停止增加,维持在一个相对恒定的水平。

4. 在酵母菌的平衡阶段中,菌落数量的变化取决于两个主要因素:死亡率和出生率。

死亡率是指酵母菌死亡的速率,可能由于竞争资源、环境压力或外界干扰引起。

出生率是指新酵母菌子代的产生速率,可以通过无性繁殖或有性繁殖来实现。

5. 如果酵母菌的死亡率大于出生率,那么酵母菌数量就会减少,进入菌落数量下降的阶段。

相反,如果酵母菌的出生率大于死亡率,那么酵母菌数量就会增加,进入菌落数量增加的阶段。

6. 此外,酵母菌的数量变化还会受到培养液中其他环境因素的影响,如温度、pH值、氧气浓度等。

这些因素会直接或间接地影响酵母菌的生长速率和代谢活动,从而影响菌落数量的变化趋势。

7. 研究培养液中酵母菌种群数量的变化可以通过实验方法进行。

一种常用的方法是在培养液中加入一定浓度的酵母菌,并在一段时间内定期取样,使用细胞计数法或培养基平板计数法来测定菌落数量。

通过分析这些数据,可以得出酵母菌种群数量随时间变化的曲线图,从而了解酵母菌的生长规律和影响因素。

8. 总结起来,培养液中酵母菌种群数量的变化是一个动态的过程,受到酵母菌的生长和代谢活动、死亡率和出生率、环境因素等多个因素的综合影响。

研究这个过程可以帮助我们了解酵母菌的生物学特性和生态学行为,对于工业发酵、食品加工和生物医学研究等领域具有重要意义。

实验:培养液中酵母菌种群数量的变化

一、实验目的:

1、通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,来研究一个种群的数量变化情况,尝试构建种群增长的数学模型。

2、通过使用血球计数板掌握单细胞生物的计数方法。

二、实验原理:

1、酵母菌可以用液体培养基来培养,培养液中的酵母菌种群的增长情况与培养液中的成分、空间、PH、温度等因素有关,我们可以根据培养液中的酵母菌数量和时间为坐标轴做曲线,从而掌握酵母菌种群数量的变化情况。

2、利用血球计数板在显微镜下直接计数是一种常用的细胞计数法,这种方法可以直接测定样品中全部的细胞数目,所以一般用于单细胞微生物数量的测定,由于血球计数板上的计数室盖上盖玻片后的容积是一定的,所以可根据在显微镜下观察到的细胞数目来计算单位体积的细胞的总数目。

三、实验材料:酵母菌菌种,无菌马铃薯培养液或肉汤培养液。

四、实验用具:无菌水,试管,棉塞,恒温培养箱,显微镜,无菌滴管,无菌移液管,小烧杯或小试管,血球计数板(2mm×2mm)、纱布、滤纸、镊子、盖玻片。

五、方法步骤:

1、取相同试管若干支,分别加入5ml肉汤培养液,塞上棉塞。

2、用高压锅进行高压蒸汽灭菌后冷却至室温,标记甲、乙、丙等。

3、将酵母菌母液分别加入试管各5ml,摇匀后用血球计数板计数起始酵母液个数,做好记录。

4、将各试管送进恒温箱,25℃下培养7天。

5、每天同一时间,各组取出本组的试管,用血球计数板计数酵母菌个数,并作记录,连续观察7天。

六、实验结论:培养液酵母菌种群数量随时间呈S型增长变化。

实验:观察根尖分生组织细胞的有丝分裂

一、实验目的:

1、制作洋葱根尖细胞有丝分裂装片。

2、观察植物细胞有丝分裂的过程,识别有丝分裂的不同时期,比较细胞周期不同时期的时间长短。

3、绘制植物细胞有丝分裂简图。

二、实验原理:

1、高等植物的分生组织有丝分裂较旺盛。

2、有丝分裂各个时期细胞内染色体的形态和行为变化不同,可用高倍显微镜根据各个时期内染色体的变化情况,识别该细胞处于那个时期。

3、细胞核内的染色体易被碱性染料(如龙胆紫)染成深色。

三、实验材料:洋葱(可用葱.蒜代替),质量分数为15%的盐酸,体积分数为95%的酒精,质量浓度为ml或ml的龙胆紫溶液(将龙胆紫溶解在质量分数2%的醋酸溶液中配制而成)或醋酸洋红液,洋葱根尖细胞有丝分裂固定装片。

四、实验用具:显微镜,载玻片,盖玻片,玻璃皿,剪子,镊子,滴管。

五、方法步骤:

1、洋葱根尖的培养在上实验课之前的3-4天,取洋葱一个,放在广口瓶上。

瓶内装满清水,让洋葱的底部接触到瓶内的水面。

把这个装置放在温暖的地方培养。

待根长约5cm,取生长健壮的根尖制成临时装片观察。

2、装片的制作

制作流程为:解离—漂洗—染色—制片

a低倍镜观察:找到分生区细胞,其特点是细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂

b高倍镜观察:在低倍镜观察的基础上换高倍镜,直到看清细胞的物象为止

c仔细观察:先到中期,再找其余各期,注意染色体的特点

d移动观察:慢慢移动装片,完整地观察各个时期(如果自制装片效果不太理想,可以观察洋葱根尖固定装片)

4、绘图

5、记录

六、实验结论:

前期:①出现染色体②核膜核仁消失③纺锤丝出现

中期:①着丝粒位于赤道面②纺锤体明显

后期:染色体分裂成两组子染色体向相反两极运动

末期:①纺锤体出现②核膜核仁出现。