酵母菌种群数量动态变化

- 格式:ppt

- 大小:664.00 KB

- 文档页数:15

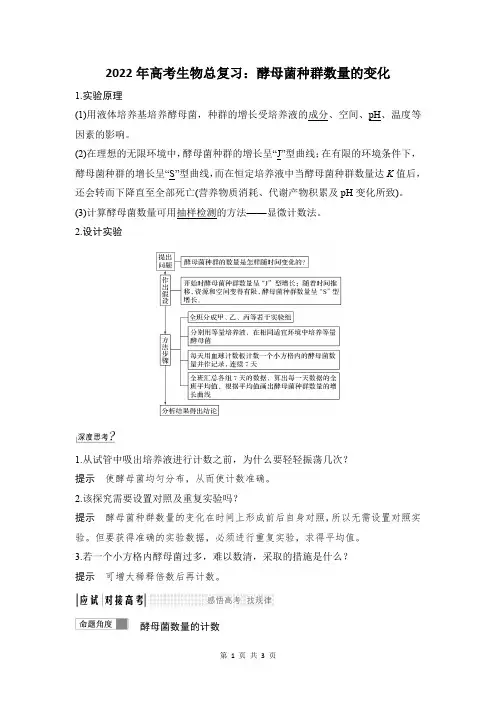

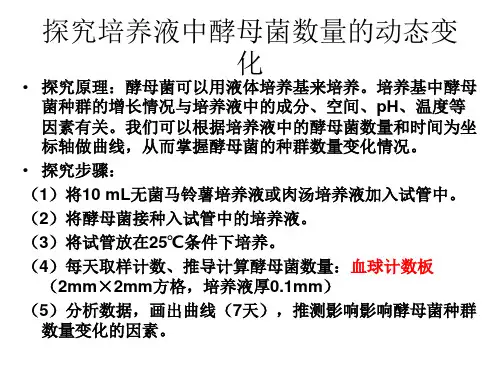

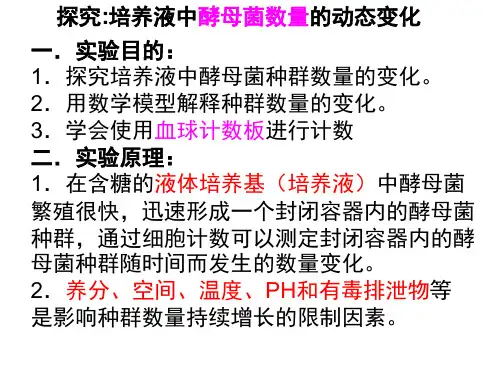

2022年高考生物总复习:酵母菌种群数量的变化1.实验原理(1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。

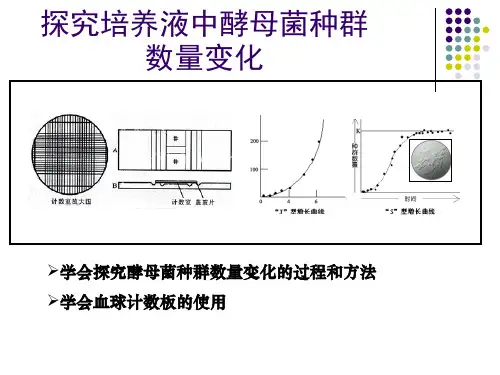

(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线;在有限的环境条件下,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线,而在恒定培养液中当酵母菌种群数量达K值后,还会转而下降直至全部死亡(营养物质消耗、代谢产物积累及pH变化所致)。

(3)计算酵母菌数量可用抽样检测的方法——显微计数法。

2.设计实验1.从试管中吸出培养液进行计数之前,为什么要轻轻振荡几次?提示使酵母菌均匀分布,从而使计数准确。

2.该探究需要设置对照及重复实验吗?提示酵母菌种群数量的变化在时间上形成前后自身对照,所以无需设置对照实验。

但要获得准确的实验数据,必须进行重复实验,求得平均值。

3.若一个小方格内酵母菌过多,难以数清,采取的措施是什么?提示可增大稀释倍数后再计数。

酵母菌数量的计数1.(2015·江苏卷,13)血细胞计数板是对细胞进行计数的重要工具,下列叙述正确的是()A.每块血细胞计数板的正中央有1个计数室B.计数室的容积为1 mm×1 mm×0.1 mmC.盖盖玻片之前,应用吸管直接向计数室滴加样液D.计数时,不应统计压在小方格角上的细胞解析每块血细胞计数板的正中央有2个计数室,A错误;每个计数室的容积有1 mm×1 mm×0.1 mm,B正确;向血细胞计数板中滴加样液前应先盖上盖玻片,让样液自行渗入计数室,若先滴加样液,统计结果会偏大,C错误;计数时,需统计小方格内以及小方格相邻两边及其顶角的细胞,D错误。

答案B2.(2016·河北唐山模拟,3)检测员将1 mL酵母菌培养液稀释10倍后,用抽样检测的方法检测每毫升酵母菌的数量;将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取少许培养液使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余液体。

已知每个计数室由25×16=400个小格组成,容纳液体的总体积为0.1 mm3。

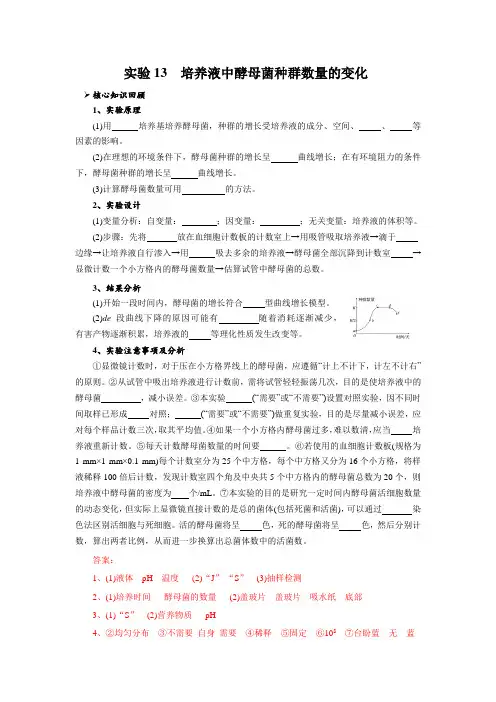

实验13 培养液中酵母菌种群数量的变化➢核心知识回顾1、实验原理(1)用培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、、等因素的影响。

(2)在理想的环境条件下,酵母菌种群的增长呈曲线增长;在有环境阻力的条件下,酵母菌种群的增长呈曲线增长。

(3)计算酵母菌数量可用的方法。

2、实验设计(1)变量分析:自变量:;因变量:;无关变量:培养液的体积等。

(2)步骤:先将放在血细胞计数板的计数室上→用吸管吸取培养液→滴于边缘→让培养液自行渗入→用吸去多余的培养液→酵母菌全部沉降到计数室→显微计数一个小方格内的酵母菌数量→估算试管中酵母菌的总数。

3、结果分析(1)开始一段时间内,酵母菌的增长符合型曲线增长模型。

(2)de段曲线下降的原因可能有随着消耗逐渐减少,有害产物逐渐积累,培养液的等理化性质发生改变等。

4、实验注意事项及分析①显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则。

②从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌,减小误差。

③本实验(“需要”或“不需要”)设置对照实验,因不同时间取样已形成对照;(“需要”或“不需要”)做重复实验,目的是尽量减小误差,应对每个样品计数三次,取其平均值。

④如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当培养液重新计数。

⑤每天计数酵母菌数量的时间要。

⑥若使用的血细胞计数板(规格为1 mm×1 mm×0.1 mm)每个计数室分为25个中方格,每个中方格又分为16个小方格,将样液稀释100倍后计数,发现计数室四个角及中央共5个中方格内的酵母菌总数为20个,则培养液中酵母菌的密度为个/mL。

⑦本实验的目的是研究一定时间内酵母菌活细胞数量的动态变化,但实际上显微镜直接计数的是总的菌体(包括死菌和活菌),可以通过染色法区别活细胞与死细胞。

活的酵母菌将呈色,死的酵母菌将呈色,然后分别计数,算出两者比例,从而进一步换算出总菌体数中的活菌数。

《探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化》实验教学设计一、设计思路探究实验“培养液中酵母菌种群数量的动态变化”,旨在让学生通过对培养液中酵母菌种群数量连续7天的观察,探究变化规律,进而统计数据,建构数学模型,绘制变化曲线。

1.提出问题教材中提出的问题是:培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的?教师也可以进一步引导学生,依据所学知识,分析酵母菌生长的条件及种群数量增长之间的关系,提出探究的问题。

例如,在不同温度(以及通氧、通CO2等)条件下酵母菌种群数量增长的情况如何(条件创设能够寻求宁夏大学微生物实验室帮助)?不同培养液(如加糖和不加糖)中酵母菌种群数量增长的情况如何?等等。

2.作出假设科学研究始于问题。

作出假设可以使科学研究更有针对性,而不是盲目搜集资料进行研究。

作出假设需要立足于已有知识,当更需要充分发挥想象力和创造力。

在教学中要鼓励学生积极大胆地提出假设,但同时,教师应提出“合理提出假设”的要求,要围绕问题,根据预期结果作出符合逻辑的假设。

3.讨论探究思路这是开展探究活动的重要内容之一,也是本课时重点突破。

通过探讨能使学生明白实验设计的基本原理,在具体操作时做到心中有数。

4.制定计划本实验时间较长(7天),因此事前一定要做好周密的计划,定程序、定时间、定人员。

5.实施计划学生分小组,按计划中确定的工作流程,课后认真操作,做好实验记录。

6.分析结构,得出结论将记录的数据用曲线图表示出来,讨论分析实验的结果及假设是否一致。

教师利用课堂时间让小组交流展示。

二、实验内容分析“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”是人教版必修3第四章第二节中的一个探究活动。

教材编排顺序上一是构建种群增长模型的方法;二是种群数量的变化情况,包括“J”和“S”型曲线、种群数量的波动和下降;三是探究实验。

在学习“种群的增长方式”之后安排这一活动,旨在让学生通过实验测得具体的数据,并尝试根据数据建构酵母菌种群数量动态变化的数学模型,从而了解在封闭环境中酵母菌种群数量的变化规律。

探究酵母菌种群数量变化的方法酵母菌是一种常见的真菌,在科研实验和工业生产中都有广泛应用。

探究酵母菌种群数量变化的方法可以帮助我们了解酵母菌的生长规律,并为其应用提供理论基础。

下面将介绍一种常用的探究酵母菌种群数量变化的方法,生长曲线实验法。

生长曲线实验法是探究细菌、酵母等微生物种群数量变化的一种常用实验方法。

该方法利用连续筛选培养液中的菌落计数直至菌落数量接近饱和,然后绘制菌落数量与时间的变化曲线,从而获得酵母菌种群数量的动态变化趋势。

生长曲线实验法主要包括以下步骤:1.准备培养基:使用适当的培养基来提供酵母菌生长所需的营养物质。

通常使用含有葡萄糖、氨基酸和盐等成分的液体培养基。

2.接种:取一定量的酵母菌培养物接种到含有适量培养基的培养皿中。

确保接种数量适当,以避免菌落数量在短时间内过于稀疏或过于密集。

3.培养:将接种后的培养皿放置到恒温培养箱中,在适宜的温度和湿度条件下培养。

定期观察培养皿中的菌落生长情况,并记录下菌落数量。

4.计数:使用菌落计数器或显微镜等工具对培养皿中的菌落进行计数。

根据计数结果可以得到菌落数量随时间的变化。

5.绘制生长曲线:将菌落数量与时间的数据绘制成图表,得到一个曲线图。

通常情况下,初始阶段的生长速率较慢,接着迅速增加,最后趋于平稳。

通过生长曲线实验法,我们可以获得酵母菌种群数量的变化趋势,并进一步分析影响酵母生长的因素。

例如,可以探究不同温度、酸碱度、营养物浓度等条件对酵母菌生长的影响。

这些实验结果可以为生物工程、食品工业、酿酒业等领域的酵母应用提供重要参考依据。

总结起来,生长曲线实验法是一种常用的探究酵母菌种群数量变化的方法,通过记录菌落数量并绘制生长曲线,可以了解酵母菌的生长规律,为其应用提供理论基础。

这种方法简单易行,并且可以通过改变实验条件来研究酵母菌生长的影响因素,具有一定的实用性和指导意义。

培养液中酵母菌种群数量的变化

在培养液中,酵母菌种群数量的变化通常遵循以下模式:

1. 潜伏期(lag phase):在初始阶段,酵母菌种群数量较少,适应环境需要一定时间来进行繁殖和适应。

在此阶段,种群数量增长缓慢,菌落较小。

2. 指数期(exponential phase):一旦酵母菌种群适应了环境条件,其数量开始迅速增加。

在指数期中,种群数量

以指数速度增长,每个细胞通过二分裂产生新的子细胞。

此时,培养液中的酵母菌数量呈现出显著的增加趋势。

3. 平台期(stationary phase):当培养液中的营养物质

耗尽或有害物质积累到一定水平时,酵母菌种群数量不再

继续增加。

在平台期中,种群数量保持相对稳定,新生细

胞数量等于死亡细胞数量。

4. 降解期(death phase):当培养液中的营养物质完全

耗尽,或者有害物质浓度过高时,酵母菌种群开始寿命减少,死亡细胞数量超过新生细胞数量。

种群数量逐渐减少,直到完全消失。

酵母菌种群数量的变化受到培养液中的营养物质、pH值、温度和氧气等环境因素的影响。

不同的酵母菌株和培养条

件也会导致种群数量变化的差异。

探究培养液中酵母菌种群数量的变化1. 酵母菌种群数量的变化是指在培养液中酵母菌数量随时间的变化情况。

酵母菌是一种单细胞真菌,可以通过无性繁殖产生大量的子孙。

在适宜的培养条件下,酵母菌的数量会迅速增加,直到达到一个平衡点。

2. 酵母菌是以营养物质为基础,通过进行代谢活动来生存和繁殖的。

在培养液中,酵母菌首先会利用培养液中的可溶性有机物如糖类来进行呼吸作用,产生能量和二氧化碳。

这个过程被称为酵母菌的生长阶段,菌落数量会迅速增加。

3. 随着酵母菌数量的增加,培养液中的营养物质会逐渐被消耗殆尽。

当营养物质供应不足时,酵母菌会进入一个相对稳定的状态,进入代谢减慢阶段。

这个过程被称为酵母菌的平衡阶段,菌落数量会停止增加,维持在一个相对恒定的水平。

4. 在酵母菌的平衡阶段中,菌落数量的变化取决于两个主要因素:死亡率和出生率。

死亡率是指酵母菌死亡的速率,可能由于竞争资源、环境压力或外界干扰引起。

出生率是指新酵母菌子代的产生速率,可以通过无性繁殖或有性繁殖来实现。

5. 如果酵母菌的死亡率大于出生率,那么酵母菌数量就会减少,进入菌落数量下降的阶段。

相反,如果酵母菌的出生率大于死亡率,那么酵母菌数量就会增加,进入菌落数量增加的阶段。

6. 此外,酵母菌的数量变化还会受到培养液中其他环境因素的影响,如温度、pH值、氧气浓度等。

这些因素会直接或间接地影响酵母菌的生长速率和代谢活动,从而影响菌落数量的变化趋势。

7. 研究培养液中酵母菌种群数量的变化可以通过实验方法进行。

一种常用的方法是在培养液中加入一定浓度的酵母菌,并在一段时间内定期取样,使用细胞计数法或培养基平板计数法来测定菌落数量。

通过分析这些数据,可以得出酵母菌种群数量随时间变化的曲线图,从而了解酵母菌的生长规律和影响因素。

8. 总结起来,培养液中酵母菌种群数量的变化是一个动态的过程,受到酵母菌的生长和代谢活动、死亡率和出生率、环境因素等多个因素的综合影响。

研究这个过程可以帮助我们了解酵母菌的生物学特性和生态学行为,对于工业发酵、食品加工和生物医学研究等领域具有重要意义。

“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”的分析和方案设计1 对课题的分析1.1 实验目的熟悉探究实验的一般方法、步骤,培养分析、设计、实施和完善实验方案的能力;探究培养液中酵母菌种群数量的变化,建构种群增长的数学模型;正确使用显微镜、血球计数板等实验器材;分析影响种群数量的波动的因素,在此基础上作更深入的探究。

1.2 选用的实验材料酵母菌是一种单细胞的真核生物。

由于酵母菌具备培养简单、生长周期短、增殖速度快等特点,是研究种群数量的变化以及种群内部和外部因素对种群个体数量影响的良好实验材料。

1.3 种群数量测定方法——取样调查法由于酵母菌种群数量庞大,种群个体绝对数量的统计费时、费力,也不现实,取样调查则简单有效。

将酵母菌培养液摇匀(搅匀)后取样进行计数,并依此推断出单位体积或培养液中酵母菌的总数。

1.4 实验原理生物的种群在与环境相互作用中,处于不断的变化之中,种群的增长、波动、稳定、下降等具体反映了种群数量的动态变化过程。

在理想条件下种群增长可以呈“J”型曲线,而在实际环境中,种群的增长一般都是“S”型曲线,在一个小的密闭环境中还可能出现衰退,乃至种群的完全消失。

种群数量的增长不仅受到内部因素如种群密度的制约,还受到许多环境因素(如温度、培养液的pH、培养液的种类和浓度、代谢产物等)的影响。

血球计数板是一种微生物细胞计数的常用工具。

每个血球计数板上的计数室,一种血球计数板的计数室有25个中格,每个中格有16个小格,共400个小格,总容积为0.1mm3;另一种类型的血球计数板的计数室有16个中格,每个中格有25个小格,一样共400个小格,总容积也为0.1mm3。

本实验方案设计使用前一种类型的血球计数板。

根据血球计数板的计数室中酵母菌种群数量与体积的关系,可以推算出单位体积或溶液中酵母菌的总数。

2 实验设计方案2.1 实验前的准备实验器具血球记数板、显微镜、烧杯、滴管、量筒、吸水纸等培养液的配制和灭菌按马铃薯培养液的配制方法进行,并进行灭菌。