环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究

- 格式:pdf

- 大小:4.57 MB

- 文档页数:65

DAST媒介的肟类化合物贝克曼重排/环合反应研究肟类化合物经贝克曼重排成酰胺的反应,在生产化工原料尼龙6工业上有着重要地位。

此外,肟类衍生物在农药、医药方面也有着广泛应用,可用作杀虫剂、抗生素等。

肟类化合物自合成以来,其制备方法及其在有机合成中的应用,一直是有机化学工作者研究的一个领域。

它具有简单易得、反应多样性等特点,这使得肟类化合物成为了一类重要的有机化合物,在羰基保护与去保护、合成酰胺、脱水成腈、合成手性胺及氮杂环化合物方面展示了巨大的潜力。

近年来,研究肟类化合物作为氮源在过渡金属催化的偶联反应、胺化反应及炔的环加成反应也备受关注。

二乙胺基三氟化硫(DAST),作为一种高效的亲核性氟化试剂,能够有效活化羟基与羰基,使C-O键发生断裂。

肟羟基也可被DAST活化。

环丙基肟作为一类特殊的肟类衍生物可用于合成多取代吡唑、异噁唑等杂环化合物。

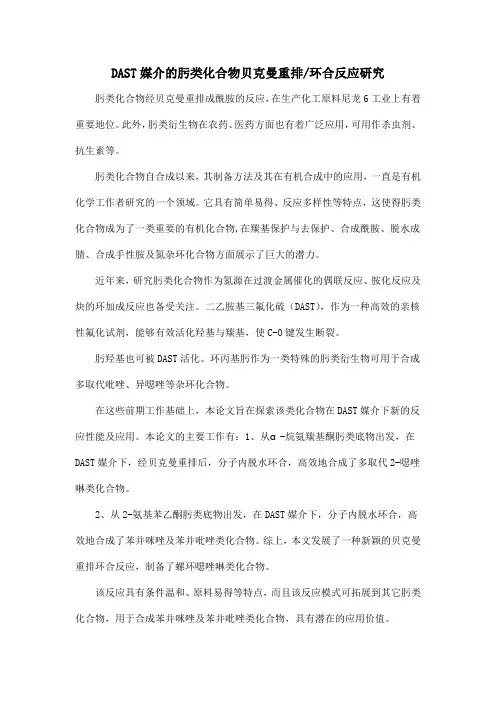

在这些前期工作基础上,本论文旨在探索该类化合物在DAST媒介下新的反应性能及应用。

本论文的主要工作有:1、从α-烷氨羰基酮肟类底物出发,在DAST媒介下,经贝克曼重排后,分子内脱水环合,高效地合成了多取代2-噁唑啉类化合物。

2、从2-氨基苯乙酮肟类底物出发,在DAST媒介下,分子内脱水环合,高效地合成了苯并咪唑及苯并吡唑类化合物。

综上,本文发展了一种新颖的贝克曼重排环合反应,制备了螺环噁唑啉类化合物。

该反应具有条件温和、原料易得等特点,而且该反应模式可拓展到其它肟类化合物,用于合成苯并咪唑及苯并吡唑类化合物,具有潜在的应用价值。

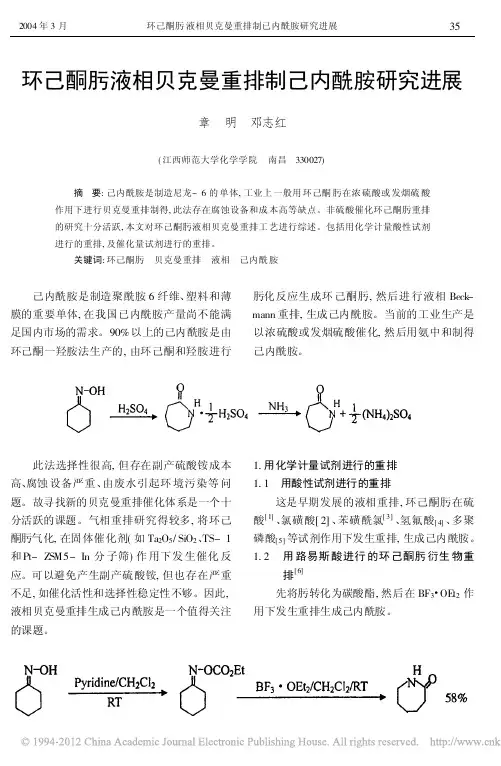

Beckmann重排制己内酰胺研究进展1886年Beckmann发现五氯化磷与二苯酮肪作用时,生成了苯甲酞苯胺。

他首次提出酮肘能够发生重排反应,他认为重排反应的形式是羟基和肟的烷基之一的移换,所应用的试剂仅是催化剂。

Beckmann重排反应的特点:①分子内协同的亲核同步反应:Beckmann重排是分子内协同的亲核重排反应,其中烃基的迁移与反式位置羟基的离去是同时发生的,是属于同步协同的反应;②手性分子迁移前后的构型保持不变:如果迁移基团为手性碳原子,其迁移后的手性构型保持不变;③烃基的迁移为反位迁移:烃基的迁移是立体专一的,由于迁移的基因只能从羟基背面进攻缺电子的N原子,因此,烃基的迁移为反位迁移;④紫外线照射下,Z式、E式结构互变;⑤芳基比烷基优先迁移。

Beckmann重排反应最初主要用于鉴定生成的酰胺或酰胺的水解产物,测定原来酮肟的结构,随着该反应研究的不断深入,现已广泛应用于有机合成中,合成一系列的有机原料。

该类反应的原子转化率为100%,是原子经济性反应,是绿色化学的首选反应类型之一。

Beckmann重排还可认为是一个较为普遍的反应,它不仅适用于大多数的酮肟及酮肟的衍生物,而且一些α位上有氨基、羟基、羰基或酯基存在的酮肟进行Beckmann重排时,生成的不是酰胺,而是碳碳键断裂后生成的腈、芳醛或芳酸,这样一种类型的Beckmann重排反应称为“第二类Beckmann重排”或“Beckmann 裂解”反应。

Beckmann重排反应的研究有着重要的意义:①对有机化学结构理论的阐明有着积极的作用;②用来确定酮肠和酮的结构;③代替由酸和胺反应制取酸胺的困难,特别是从酸胺再进一步制取。

现今,关于Beckmann重排反应的机理,多数认为是在催化剂(包括酸性催化剂)影响下,肟的氮氧键部分离子化形成缺电子的氮原子,同时位于经基反位的原子团发生分子内转移而形成过渡状态正离子。

重排反应的最初产物为亚胺衍生物,它迅速重排为相应的酰胺。

基于DFT的环己酮肟液相贝克曼重排机理研究

咸国义;陈立芳;漆志文

【期刊名称】《化工学报》

【年(卷),期】2024(75)1

【摘要】为了研究质子酸催化的环己酮肟液相贝克曼重排反应机理,使用密度泛函理论中的B3LYP-D3/6-31G(d)方法研究了反应中的过渡态内禀反应坐标,并使用SMD隐式溶剂模型模拟了液相环境。

利用前线分子轨道和表面静电势确定了反应的主导因素,通过频率计算获得了过渡态和中间体的Gibbs自由能,确定了速率控制步骤。

重排反应不可逆,而水解可逆,环己酮肟先进行双分子重排,然后进行反向水解。

低温下,少量水对反应影响较小,提出了环己酮肟最有可能发生双分子重排-水解反应路径。

在乙腈溶剂中,静电效应是环己酮肟与质子发生亲电反应的主导因素,局部亲

电/亲核性是质子化环己酮肟与水或环己酮肟发生亲核反应的主导因素。

本研究有

助于深入理解环己酮肟液相贝克曼重排过程,并为避免发生副反应的固体催化剂设

计提供理论基础。

【总页数】10页(P302-311)

【作者】咸国义;陈立芳;漆志文

【作者单位】华东理工大学化学工程联合国家重点实验室

【正文语种】中文

【中图分类】O641.3

【相关文献】

1.环己酮肟气相贝克曼重排反应产物己内酰胺的精制研究

2.超声波辐射P2O5催化环己酮肟液相贝克曼重排合成己内酰胺

3.环己酮肟液相贝克曼重排制己内酰胺研究进展

4.酸、碱处理对HY沸石酸性和环己酮肟液相贝克曼重排反应的影响

5.环己酮肟气相贝克曼重排S-1分子筛催化剂研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河北工业大学硕士学位论文环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究姓名:姬亚宁申请学位级别:硕士专业:化学工艺指导教师:程庆彦20100501河北工业大学硕士学位论文i 环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究摘要环己酮氨肟化一步法合成己内酰胺是重要的新型绿色化学反应。

柱撑蒙脱土是一种人工合成的新颖催化材料,在催化领域有较广阔的应用前景。

本文研究了钛柱撑蒙脱土、硅钛柱撑蒙脱土和掺杂稀土金属的硅钛柱撑蒙脱土的制备,对其进行了物化性质表征,在环己酮氨肟化反应中测试了其催化性能;以P2O5为催化剂,使用迅速简单的微波技术,通过液相贝克曼重排法高收率的制得己内酰胺;将这两种工艺过程集成,研究环己酮氨氧化一锅合成己内酰胺的反应。

采用溶胶凝胶法制备钛柱撑剂、硅钛柱撑剂及掺杂稀土金属的硅钛柱撑剂,离子交换法制备柱撑型蒙脱土催化剂,进行了XRD、FT-IR、TG-DSC、SEM-EDX、BET等表征分析,通过环己酮氨肟化反应进行催化性能评价。

结果表明,Ti:MMT为6mmol:1g,柱撑剂的OH-:H+摩尔比为3:1、Si:Ti摩尔比为1:2、水热法交联、450℃焙烧,硅钛柱撑蒙脱土的层间距由原钠基蒙脱土的0.98nm增大到1.02nm,比表面积由原钠基蒙脱土的35.9m2/g变为138.3m2/g,热稳定性较好,当温度升到900℃时,失重率为2.27%。

铕掺杂的硅钛柱撑蒙脱土有较好的荧光性能。

活性评价结果表明:反应时间为5h,反应温度为75℃,催化剂Eu3+掺杂硅钛柱撑蒙脱土用量为0.5g,n(环己酮):n(H2O2):n(NH3)为1.0: 1.5:2.0,环己酮肟的收率为24.93%。

以P2O5为催化剂,研究了环己酮肟液相贝克曼重排反应,发现微波辐射对此反应有促进作用,考察了重排反应中的影响因素,优化的工艺条件为:催化剂P2O5的质量分数为14%,10mL N,N-二甲基甲酰胺为反应介质,1.153g环己酮肟,微波辐射强度为280W,辐射时间5min,环己酮肟的转化率达到99.89%,己内酰胺的收率达到了95.48%、选择性为97.45%。

固体酸催化环己酮肟液相Beckmann重排固体酸催化剂是一种新型的环保催化材料,具有很高的催化活性、良好的选择性、低腐蚀性、易回收循环使用的特点,随着环保意识和绿色化学理念的不断加深,环境友好型的绿色催化工艺技术受到了越来越多的重视。

将固体酸催化剂应用于环己酮肟液相Beckmann重排中,不仅可以缓解催化剂的结焦,延长催化剂的寿命,又能实现催化剂与反应液的迅速分离,对开发环境友好的己内酰胺生产工艺具有十分重要的意义。

本文制备了四种类型的固体酸催化剂,对其进行了表征分析,催化环己酮肟液相Beckmann重排,并对催化剂的活性中心、重排产物的生成历程进行了探究。

本文首先采用沉淀-浸渍法合成了硫酸化氧化锆S-ZrO<sub>2</sub>,对其进行了傅里叶红外、热重、吡啶吸附红外和NH3-TPD等表征分析,并将其应用于液相Beckmann重排中。

结果表明,由于S-ZrO<sub>2</sub>的比表面太小,其对环己酮肟的活性很低,但SO42-与Zr形成的酸性位利于己内酰胺的生成。

除环己酮外,体系中主要副产物是环己酮肟的缩聚产物、聚合产物和己内酰胺的缩聚产物,而环己酮肟聚合生成的水会进一步水解环己酮肟生成环己酮。

其次,采用MFI结构的沸石分子筛为载体,先向其中掺入杂原子Zr,再用硫酸浸渍,使Zr与SO42-结合形成类似超强酸的结构,制备出硫酸化锆硅分子筛S-ZS,并考察其催化液相Beckmann重排的性能。

结果表明,Zr原子的掺入和硫酸功能化都能增加催化剂对环己酮肟的活性,增加对己内酰胺的选择性并减少对环己酮的选择性。

S-ZS的强酸中心生成的己内酰胺更难脱附,易进一步反应生成高沸点产物,其催化环己酮肟Beckmann重排反应的副产物种类和体系中水的生成途径与S-ZrO<sub>2</sub>相同。

进一步采用模板离子交换法和原位合成法制备了两种含铝分子筛TIE-MCM-41和SA20-MCM-41,对两种催化剂进行了表征,对比了两种分子筛催化Beckmann重排的结果,并对结果的差异进行了分析。

第22卷 第4期合 成 纤 维 工 业 V o l.22 No.4 1999年8月 CHINA SYNTHE TIC FIBER INDUS TRY Aug . 1999 收稿日期:1999-03-11;修改稿收到日期:1999-07-09。

作者简介:邓向阳,男,33岁,硕士,工程师。

曾获湖南省科技进步奖一项,已发表论文7篇。

环己酮肟贝克曼重排技术研究的进展邓向阳(巴陵石化鹰山石油化工厂,湖南,414003)摘 要:对己内酰胺生产中环己酮肟贝克曼重排新技术的研究进行了分析评价,并指出固体酸催化剂取代发烟硫酸是环己酮肟重排工艺的技术发展方向。

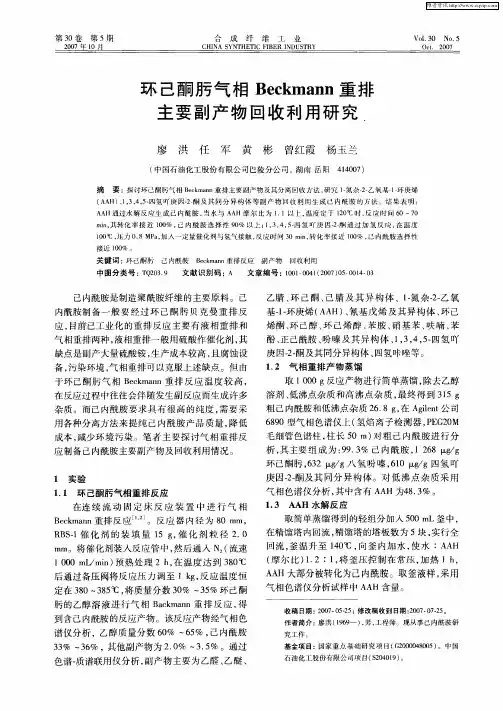

主题词:环己酮肟 贝克曼重排 己内酰胺 综述 己内酰胺生产有多种工艺路线,但绝大多数工艺路线的最后一步是相同的,就是液体环己酮肟在发烟硫酸的催化作用下,进行贝克曼重排反应,反应混和物再用氨中和,生成己内酰胺和硫酸铵。

这种工艺在己内酰胺生产中一直被沿用,称为液相重排工艺,其主要缺点是大量消耗经济价值较高的氨和发烟硫酸,产生经济价值较低的硫酸铵,增加了生产成本。

80年代以来,采用了串联多个重排反应器,以及严格控制环己酮肟的水分含量等工艺改进手段,每生产1t 己内酰胺所副产的硫酸铵,已从早期的 2.5t 逐渐降低到了1.3~1.6t,接近了硫酸催化液相重排工艺的极限,要继续降低乃至避免硫酸铵的产生,就必须开发新的环己酮肟重排工艺。

1 不使用发烟硫酸的液相重排工艺60年代以来,开展了在环己酮肟液相重排工艺中采用其他液体酸作催化剂的研究[1~4]。

BASF 公司用磷酸作催化剂,重排产物经氨中和后,产生磷酸二氢铵和磷酸氢铵。

Inventa 公司开发的一种工艺是在离子交换树脂的存在下,用醋酸和醋酸酐作混合催化剂进行重排反应,重排后,用冷水将己内酰胺移走,不需要氨中和步骤。

还研究过其他一些替代硫酸的催化剂,如发烟硫酸/磷酸混合催化剂、盐酸、氢氟酸、氯磺酸、亚硫酰氯、碳酰氯等。

环己酮肟气相贝克曼重排反应产物己内酰胺的精制研究谢丽;程时标;张树忠;慕旭宏【摘要】以环己酮肟气相贝克曼重排反应得到的粗己内酰胺为原料,采用蒸馏、苯溶解、水萃取、离子交换、加氢和三效蒸发等现有液相贝克曼重排反应产物的精制路线,对气相重排产物粗己内酰胺进行精制研究,考察己内酰胺在各个提纯精制步骤中的纯度、消光值(UV)、挥发性碱值(VB)、高锰酸钾吸收值(PM)和色度等产品质量变化情况.结果表明,气相重排粗产品经过精制后纯度可达到99.950%,产品PM值和色度达到优级品水平,UV值和VB值分别达到一等品和合格品要求.【期刊名称】《石油炼制与化工》【年(卷),期】2015(046)005【总页数】5页(P7-11)【关键词】己内酰胺;环己酮肟;气相贝克曼重排反应;精制;工艺【作者】谢丽;程时标;张树忠;慕旭宏【作者单位】中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083;中国石化石油化工科学研究院,北京100083【正文语种】中文ε-己内酰胺(ε-Caprolactam,简称CPL)是一种重要的基础有机化工原料,广泛用于尼龙6工程塑料和锦纶6纤维的工业生产。

近年来,随着我国经济的快速发展,CPL需求量也逐年攀升,2012年我国CPL表观消费量达到1.415 Mt,国内产量达到0.715 Mt[1]。

世界上约90%的CPL由环己酮-羟胺法生产,也就是以苯为原料的生产路线,包括苯加氢制备环己烷、环己烷氧化制备环己酮、环己酮羟胺肟化制备环己酮肟、环己酮肟贝克曼重排得到CPL等步骤。

其中环己酮肟贝克曼重排反应是制备CPL重要的反应过程,目前工业生产上采用以发烟硫酸作催化剂的液相重排工艺,生产1 t CPL副产1.6 t廉价的硫酸铵,同时该工艺存在设备腐蚀和环境污染等问题。

中国石化石油化工科学研究院(简称石科院)开发的气相贝克曼重排反应新工艺是无硫铵化、绿色化和环境友好的技术[2-3],被列为CPL生产第三代技术[4]。

32环己酮肟Beckmann 重排技术现状与展望王 皓(中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,北京 100083)摘 要:介绍了环己酮肟Beckmann 重排技术的现状,分别对液相和气相Beckmann 重排工艺技术进行了分析与比较,两种重排技术反应条件不同,工艺存在较明显差异,提出了两种技术路线需要改进的方向。

同时结合Beckmann 重排技术的发展特点,对Beckmann 重排的发展趋势进行了展望。

液相Beckmann 重排技术是目前己内酰胺生产的主流工艺,而气相Beckmann 重排技术具有不副产硫酸铵,不使用硫酸和液氨的特点,更符合己内酰胺绿色化的生产方向,为生产企业提供一种差异化的己内酰胺生产路线。

关键词:己内酰胺 Beckmann 重排技术 气相 液相 工艺收稿日期:2019–02–25。

作者简介:王皓,博士,高级工程师,2009年毕业于天津大学化学工艺专业,主要从事气相Beckmann 重排生产己内酰胺技术开发工作。

-己内酰胺是一种重要的基础有机化工原料,主要用于生产尼龙6切片,其耗量占己内酰胺的90%以上[1],是纺丝及工程塑料的重要原料,在涂料和医药行业也有较大的需求。

截至2018年,我国己内酰胺产能已超过350万吨,占全球总产能的50%以上,我国已成为己内酰胺全球第一大生产国和消费国。

目前约90%己内酰胺工业生产过程需要经过Beckmann 重排完成[2]。

作为一种己内酰胺主流生产工艺,Beckmann 重排技术也在我国的己内酰胺生产中发挥着重要作用。

Beckmann 重排生产己内酰胺技术包含液相和气相Beckmann 重排两种技术路线,两种工艺均以环己酮肟为原料。

但是,由于两种重排技术反应条件不同,两种工艺存在较为明显的差异。

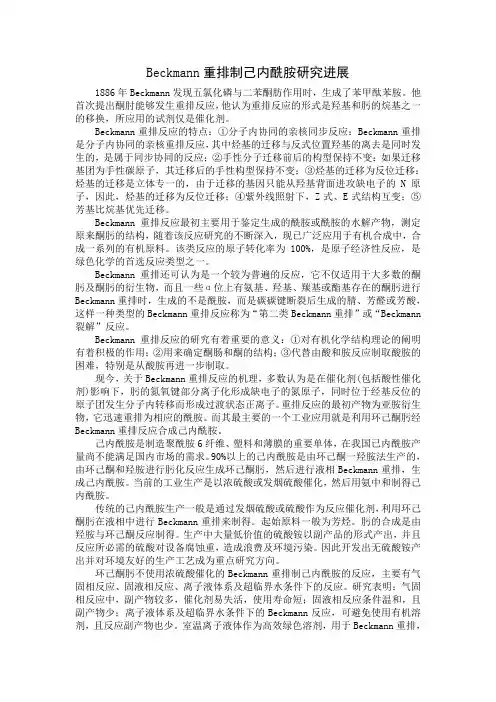

1 液相Beckmann 重排技术液相Beckmann 重排是目前最为主要的己内酰胺生产工艺,工业化时间较长,技术相对成熟。

液相Beckmann 重排是在液相条件下用发烟硫酸作为催化剂,发生重排过程(反应过程如图1所示),在用液氨中和后,得到己内酰胺,同时每吨己内酰胺副产1.5~1.8吨硫酸铵[3]。

环己酮肟在RBS-1催化剂上的气相Beckmann重排反应程时标;汪顺祖;吴巍

【期刊名称】《石油炼制与化工》

【年(卷),期】2002(033)011

【摘要】研究了370℃时环己酮肟在RBS-1催化剂上转化为己内酰胺的气相Beckmann重排反应.结果表明,该反应具有很高的环己酮肟转化率(99.5%以上)和ε-己内酰胺选择性(95%左右),且催化剂具有良好的稳定性.RBS-1催化剂具有MFI 结构特征,BET比表面积达460 m2/g,外比表面积达60 m2/g,N2吸脱附在分压比为0.45~0.98范围存在滞后环,显示中孔结构特征.

【总页数】4页(P1-4)

【作者】程时标;汪顺祖;吴巍

【作者单位】石油化工科学研究院,北京,100083;石油化工科学研究院,北

京,100083;石油化工科学研究院,北京,100083

【正文语种】中文

【中图分类】TE6

【相关文献】

1.反应氛围对RBS-1分子筛催化剂上气相Beckmann重排反应的影响 [J], 程时标;张树忠;吴巍;闵恩泽

2.在RBS-1催化剂上环己酮肟气相Beckmann重排反应副产物的研究 [J], 程时标;张树忠;吴巍;闵恩泽

3.环己酮肟在改性氧化锆催化剂上的Beckmann重排反应Ⅴ. 活化焙烧温度对

B2O3/ZrO2催化剂的影响 [J], 尹双凤;徐柏庆

4.环己酮肟在B2O3/Al2O3-TiO2催化剂上的气相Beckmann重排反应 [J], 张晟;毛东森;卢冠忠;陈庆龄

5.环己酮肟在改性氧化锆催化剂上的Beckmann重排反应:II.影响重排反应… [J], 程时标;徐柏庆

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河北工业大学硕士学位论文环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究姓名:姬亚宁申请学位级别:硕士专业:化学工艺指导教师:程庆彦20100501河北工业大学硕士学位论文i 环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究摘要环己酮氨肟化一步法合成己内酰胺是重要的新型绿色化学反应。

柱撑蒙脱土是一种人工合成的新颖催化材料,在催化领域有较广阔的应用前景。

本文研究了钛柱撑蒙脱土、硅钛柱撑蒙脱土和掺杂稀土金属的硅钛柱撑蒙脱土的制备,对其进行了物化性质表征,在环己酮氨肟化反应中测试了其催化性能;以P2O5为催化剂,使用迅速简单的微波技术,通过液相贝克曼重排法高收率的制得己内酰胺;将这两种工艺过程集成,研究环己酮氨氧化一锅合成己内酰胺的反应。

采用溶胶凝胶法制备钛柱撑剂、硅钛柱撑剂及掺杂稀土金属的硅钛柱撑剂,离子交换法制备柱撑型蒙脱土催化剂,进行了XRD、FT-IR、TG-DSC、SEM-EDX、BET等表征分析,通过环己酮氨肟化反应进行催化性能评价。

结果表明,Ti:MMT为6mmol:1g,柱撑剂的OH-:H+摩尔比为3:1、Si:Ti摩尔比为1:2、水热法交联、450℃焙烧,硅钛柱撑蒙脱土的层间距由原钠基蒙脱土的0.98nm增大到1.02nm,比表面积由原钠基蒙脱土的35.9m2/g变为138.3m2/g,热稳定性较好,当温度升到900℃时,失重率为2.27%。

铕掺杂的硅钛柱撑蒙脱土有较好的荧光性能。

活性评价结果表明:反应时间为5h,反应温度为75℃,催化剂Eu3+掺杂硅钛柱撑蒙脱土用量为0.5g,n(环己酮):n(H2O2):n(NH3)为1.0: 1.5:2.0,环己酮肟的收率为24.93%。

以P2O5为催化剂,研究了环己酮肟液相贝克曼重排反应,发现微波辐射对此反应有促进作用,考察了重排反应中的影响因素,优化的工艺条件为:催化剂P2O5的质量分数为14%,10mL N,N-二甲基甲酰胺为反应介质,1.153g环己酮肟,微波辐射强度为280W,辐射时间5min,环己酮肟的转化率达到99.89%,己内酰胺的收率达到了95.48%、选择性为97.45%。

在环己酮氨肟化反应与贝克曼重排反应集成中,环己酮肟化反应步骤中水、环己酮和催化剂对液相贝克曼重排反应的影响较大,使得一锅法合成己内酰胺过程较为复杂。

关键词:环己酮,氨肟化,柱撑蒙脱土,P2O5,液相贝克曼重排,微波促进环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究iiSTUDY ON THE REACTION OF CYCLOHEXANONE AMMOXIDATION AND B ECKMANN REARRANGEMENTABSTRACTThe one-step synthesis ofε-caprolactam(CPL)from cyclohexanone ammoxidation is one ofthe novel routes in green chemistry.The pillared montmorillonite is a novel synthetic catalytic material,which have application prospect in the catalytic field.In this thesis,titanium pillared montmorillonite,silicon titanium pillared montmorillonite and earth metal doped silicon-titanium pillared montmorillonite were synthesized and their physicochemical properties were characterized thoroughly,the catalytic performance for cyclohexanone ammoximation was investigated.ε-caprolactam was synthesized by microwave assisted to improve the catalytic performance of P2O5catalyst towards cyclohexanone oxime liquid phase Beckmann rearrang-ement.Then,the one-pot synthesis ofε-caprolactam from cyclohexanone ammoxidation was studied.Titanium pillared-reagent,silicon-titanium pillared-reagent and rare metal doped silicon–titanium pillared-reagent were prepared by sol-gel method,and pillared montmorillonite catalysts were prepared by ion exchange method.The prepared pillared montmorillonite were determined by XRD,FT-IR,TG-DSC,SEM-EDX and BET.The catalytic performance of the catalysts for cyclohexanone ammoximation was investigated.The results show that when Ti: MMT ratio is6:1(mmol/g),OH-:H+for pillared-reagent molar ratio is3:1,Si:Ti molar ratio is 1:2,hydrothermal cross-linking method,calcinations temperature is450℃,the spacing of layers of silicon-titanium pillared montmorillonite increase from0.98nm of the sodium montmori-llomite to1.02nm,the specific surface area of silicon-titanium pillared montmorillonite increase from35.9m2/g of the sodium montmorillomite to138.3m2/g.The silicon-titanium pillared montmorillonite show good thermal stability,when the temperature arrives at about900℃,the weight loss is only2.27%.Eu3+doped silicon–titanium pillared montmorillonite show good fluorescence properties.The result of activity evaluation for cyclohexanone ammoximation show that when reaction time is5h,the reaction temperature is75℃,the amount of catalyst Eu3+ doped silicon–titanium pillared montmorillonite is0.5g,n(cyclohexanone):n(H2O2):n(NH3) is1.0:1.5:2.0,the yield of cyclohexanone oxime is24.93%.The catalytic performance of P2O5catalyst towards cyclohexanone oxime liquid phase河北工业大学硕士学位论文Beckmann rearrangement was studied.The result show that microwave assisted synthesis could improve the catalytic performance of P2O5,the yield and selectivity of CPL reached95.48%and 97.45%,respectively,under the optimum reaction conditions of the amount of catalyst P2O5of 14%,10mL DMF as reaction medium,cyclohexanone oxime of1.153g,microwave radiation intensity of280W,microwave radiation time of5min.The one-pot synthesis ofε-caprolactam from cyclohexanone ammoxidation is complex,the water,cyclohexanone and catalyst which come from the reaction of cyclohexanone ammoxima-tion have obvious influence on the reaction of Beckmann rearrangement.K EY WORDS:cyclohexanone,ammoximation,pillared montmorillonite,P2O5,liquid phase Beckmann rearrangement,microwave promotediii河北工业大学硕士学位论文1第一章文献综述随着工业上对尼龙-6需求量的不断增加,开发由环己酮合成ε-己内酰胺环境友好的工艺具有十分重要的意义。

目前,在ε-己内酰胺大规模的工业生产中,主要采用两种两步法工艺。

两种工艺均以环己酮为原料,第一种工艺采用硫酸羟胺氧化环己酮生成中间产物环己酮肟,反应过程中需要NH3来中和硫酸,使用发烟硫酸催化环己酮肟重排生成己内酰胺;第二种工艺采用对环境较为友好的H2O2为氧化剂,钛硅分子筛TS-1催化剂催化环己酮氨氧化,也使用发烟硫酸催化环己酮肟重排生成己内酰胺。

这两种工艺均使用高污染的试剂及副产大量低值硫酸铵,对环境不友好[1]。