黄庭坚--书法作品鉴赏(上中下)

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:30

北宋时期天下第三行书黄庭坚三十五幅经典书法名帖赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

北宋时期出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记宋朝历史从960年宋太祖赵匡胤黄袍加身、建立宋朝开始,一直到1279年赵昺跳海殉国为止。

共计将近320年。

宋于1126年-1127年发生靖康之难,徽、钦二帝皆被金人掳去,宋室被迫南迁临安(今浙江杭州),与入侵的金国以淮水、大散关为界,史称南宋,此前建都汴梁时期的宋称作北宋。

1276年,都城临安陷落,南宋亡于蒙古可汗忽必烈建立的元帝国的征服。

北宋统一以后,宋太祖对书法并未给以重视,更没有像唐代那样采取各种措施。

因此,一些士大夫也就漠然对待。

欧阳修曾这样感慨:"书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今。

" 尽管如此,宋代书法在延续前人的基础上,形成了鲜明的时代特点:一是突破唐人重法的束缚,而以自己为主,以意代法。

努力追求能表现自我的意志情趣,形成"尚意"书风。

苏轼的"我书意造本无法",黄庭坚的"凡书画当观韵",强调"韵胜",皆是此意。

其二是有意将书法同其他文学艺术形式结合起来。

宋代书法大家同时又是文学家、画家。

苏轼说:"诗不能尽,溢而为书,变而为画。

","退笔如山未足珍,读书万卷始通神",不仅认为书画和诗一样,是表现自我的手段,而且强调文学修养对提高书法艺术的作用。

北宋草书在前代草书发展的基础上,并没有简单的对唐代草书进行全面继承,也没有盲目地对魏晋草书盲目崇尚。

北宋书家通过自己的努力,用草书这一书体展示出代表宋代书法的鲜明特征,草书也成为了这些书家书写性情的最好载体。

黄庭坚书法特点黄庭坚书法特点著名的北宋诗人黄庭坚的书法特点是什么呢?有着怎样的艺术赏析呢?欢迎阅读小编整理的黄庭坚书法特点,希望能够帮到大家。

黄庭坚在继承传统、学习前辈书法的基础上,大胆创新,从而独树一帜,形成了自己的风格。

但他的书法也存在某些缺点,如有些笔画过瘦过长,像苏东坡讥之为“树梢挂蛇”那样,的确显得难看。

然而,瑕不掩瑜,从总体上来说,黄书有他的独特风格。

黄庭坚送刘季展诗帖一、中宫敛结,长笔四展:黄庭坚的行书,每个字大都长横长竖、大撇大捺,但每个字的中宫(“中宫”即中心)似乎都有一个圆心,其他笔画从圆心中放射出来。

这种“破体”的“辐射式”的字形结构,突破了晋、唐以来流行的那种方方正正、四面停匀的外形,而以其点画的借让,既把握重心,又夸张某些笔画,使他的书法表现出浑融萧逸的雅韵和骨力道劲的气魄。

二、欹侧变化,不受羁束:黄庭坚的书法的第二个特点是字形的结构笔画欹侧,不受羁束。

他写出的横画倾斜不平,竖画虬曲不正,每个字的各部分常以相乖或相应的歪斜之形作配合,一反前人横平竖直的平淡、呆板的结构,使他的字显得风神潇洒,瑰玮跌宕。

苏东坡很欣赏黄书欹侧的特点,曾说:“鲁直以平等观作欹侧字,以真实相出游戏法,以磊落人书细碎事,可谓‘三反’。

(《东坡续集》卷四《跋鲁直为王晋卿小书尔雅》)。

三、点不挑起,一代奇书:黄书的第三个特点是写三点水偏旁时,最下一点多不作挑起如《范滂传》中的“范”、“滂”、“汝”等字,《诸上座帖后记》中的“净”字,《松风阁诗》中的“涛”、“洗”、“洒”、。

潺,、“沈”等字,特别如行书《经伏波神祠诗卷》,全篇有十七个三点水偏旁的字,除“泽”、“得”二字外,其他十五个字的最下一点全不作挑起。

宋代袁文评黄庭坚的书法时说:“字之从水者,篆文作此*字,盖水字也。

至隶书不作*字,乃更为三点,亦是水字,然三点之中,最下一点挑起,本无义,乃字之体耳;若不挑起,则似不美观。

本朝独黄太史三点多不作挑起,其体更道丽,信一代奇书也。

黄庭坚原文及赏析黄庭坚原文及赏析7篇黄庭坚原文及赏析1《水调歌头·瑶草一何碧》是宋代文学家、书法家黄庭坚的词作。

水调歌头黄庭坚原文及赏析,我们来看看下文的介绍。

黄庭坚——《水调歌头》瑶草一何碧,春入武陵溪。

溪上桃花无数,枝上有黄鹂。

我欲穿花寻路,直入白云深处,浩气展虹霓。

祇恐花深里,红露湿人衣。

坐玉石,倚玉枕,拂金徽。

谪仙何处,无人伴我白螺杯。

我为灵芝仙草,不为朱唇丹脸,长啸亦何为?醉舞下山去,明月遂人归。

:词句注释第⑴水调歌头:词牌名,又名"元会曲""台城游""凯歌""江南好""花犯念奴"等。

双调九十五字,平韵(宋代也有用仄声韵和平仄混用的)。

相传隋炀帝开汴河自制《水调歌》,唐人演为大曲,"歌头"就是大曲中的开头部分。

第⑵瑶草:仙草。

汉东方朔《东方大中集·与友人书》云:"不可使尘网名鞍拘锁,怡然长笑,脱去十洲三岛,相期拾瑶草,吞日月之光华,共轻举耳。

"第⑶武陵溪:陶渊明《桃花源记》称晋太元中武陵郡渔人入桃花源,所见洞中居民,生活恬静而安逸,俨然另一世界。

故常以"武陵溪"或"武陵源"指代幽美清净、远离尘嚣的地方。

武陵:郡名,大致相当于今湖南常德。

桃源的典故在后代诗词中又常和刘晨、阮肇入天台山遇仙女的传说混杂在一起。

第⑷枝:一作"花"。

第⑸"我欲"三句:元李治《敬斋古今红》卷八:"东坡《水调歌头》:'我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?'一时词手,多用此格。

如鲁直云:'我欲穿花寻路,直入白云深处,浩气展虹蜕。

只恐花深里,红露湿人衣。

'盖效坡语也。

"第⑹"红露"句:化用唐代王维《山中》"山路元无雨,空翠湿人衣"诗句。

1、《诸上座帖》黄庭坚草书代表作。

纸本,手卷,92行,纵33cm,横729.5cm。

此作颇得怀素笔意,纵横洒脱,气势苍浑雄伟,字法奇宕,如马脱缰,无所拘束,显示了黄庭坚悬腕摄锋运笔的高超书艺。

如此伟大的作品,几经易手,后被张伯驹先生购得,无偿捐献给了北京故宫博物院。

2、《松风阁诗帖》黄庭坚行书代表作。

墨迹纸本,纵32.8厘米横219.2厘米,全文计29行,153字。

此作是黄山谷57岁时所书的自家诗。

当时他与好友张耒等外出游览,眺望远处一座巍峨阁楼,欣喜之余,遂命名为“松风阁”,并赋诗一首书录下来,不曾想,书文双绝,遂成千古名作。

观此作,结体擅取竖式斜势,欹侧生涩,长线短笔,揖让有序。

体势中宫紧敛,手足长舒展丰润,纵横恣肆至驰极。

短笔划道写的沉稳、浑厚,锐硬中含韧性,成熟且精到。

而枯笔飞白松动灵致,字体大小参差披拂,典型的用笔与结体,一以贯之的章法,饶有趣味。

后人称其为“天下第九行书”。

现藏于台北故宫博物院。

3、《砥柱铭》:黄庭坚行书代表作。

墨迹纸本,纵32厘米,横824厘米,内容是黄庭坚生前最为推崇的唐代宰相魏征写的《砥柱铭》,全文600多字。

虽然仅有600余字,但2010年北京保利国际拍卖公司春季拍卖会上拍得4.368亿元,平均每个字70多万元,创下了中国艺术品成交价的最高纪录。

在黄庭坚所有书法作品中,此作拍卖价格目前最高,估值也在黄庭坚所有书法作品中排行第二。

4、《经伏波神祠诗卷》:黄庭坚行书代表作。

与《砥柱铭》并称为黄庭坚传世“书法双璧”,又被称为“宋代最美行楷”。

此作为黄庭坚57岁时所书。

纸本,共四十六行,全卷长820.6厘米,宽33.6厘米。

曾经宋龚敦颐(字养正)、沈周、项元汴、清代成亲王、刘墉、近代叶恭绰、谭敬等人递藏,后归张大千收藏。

现藏于日本东京细川护立氏博物馆。

5、《廉颇蔺相如列传》:黄庭坚草书代表作。

墨迹纸本,纵32.5厘米,横1822厘米,是书法史上最长草书。

黄庭坚书写此作时已51岁,此时的黄庭坚书法已经完全成熟,他走出了早期《花气诗帖》用笔生硬、少圆转的起步状态,更加完善了中期《杜甫寄贺兰铦诗帖》笔法圆劲、笔势连绵的特点。

黄庭坚论书法原文、翻译(集锦三篇)黄庭坚论书法原文、翻译(篇1)原文黄庭坚,宋代著名文人,不仅以诗词著称,亦在书法领域有着深远的影响。

他对书法的见解独到,尤其是他在《论书》一文中的论述,更是被誉为书法理论的经典之作。

以下是黄庭坚在《论书》中的部分原文:“书法者,虽以点画成形,然亦须有魄力以驱使之。

如人坐、如人立、如人行、如人卧,虽其状不同,而精神完具,是为真书。

书者能以一字定其形质,则他字皆然,不可忽也。

”翻译与解读黄庭坚认为,书法虽然是由点画组成的,但这些点画并非随意涂鸦,而是需要有内在的力量和魄力去驾驭。

这种魄力,如同人的坐、立、行、卧,虽然外形各异,但内在的精神和气质必须完备。

这样的书法作品,才能真正称之为“真书”。

进一步地,黄庭坚指出,书法家在创作时,如果能先确定一个字的外形和气质,那么其他字也会自然而然地符合这种风格。

这是因为,书法不仅仅是技巧的展现,更是书法家内心情感和精神状态的投射。

因此,对于书法家来说,每一个字都应该是深思熟虑、精心构思的结果。

黄庭坚的这种观点,不仅体现了他对书法的深刻理解,也反映了他对艺术和人生的独特见解。

他认为,无论是书法还是其他艺术形式,都应该追求内在的精神和气韵,而不仅仅是形式上的美观。

这种思想,对于我们今天的学习和创作,仍然具有深刻的启示意义。

黄庭坚论书法原文、翻译(篇2) 黄庭坚,作为宋代的文化巨匠,不仅在诗词上独步一时,他的书法造诣也深受后人赞誉。

他对书法的独到见解,主要体现在其诸多书法论著中,其中《论书》更是被广泛传颂。

本文将对黄庭坚《论书》中的一段原文进行介绍,并给出相应的翻译与解读。

原文:“夫书,无他奇巧也,而自能变化气质、功业、文章,皆由此出。

故书者,亦犹用兵,钤键万变,在乎一心。

心能转腕,手能转笔,书法尽矣。

”翻译与解读:黄庭坚在这段话中指出,书法并无奇特之技,却能潜移默化地影响一个人的气质、功业与文章风格。

正如用兵之道,千变万化,皆由一心所控。

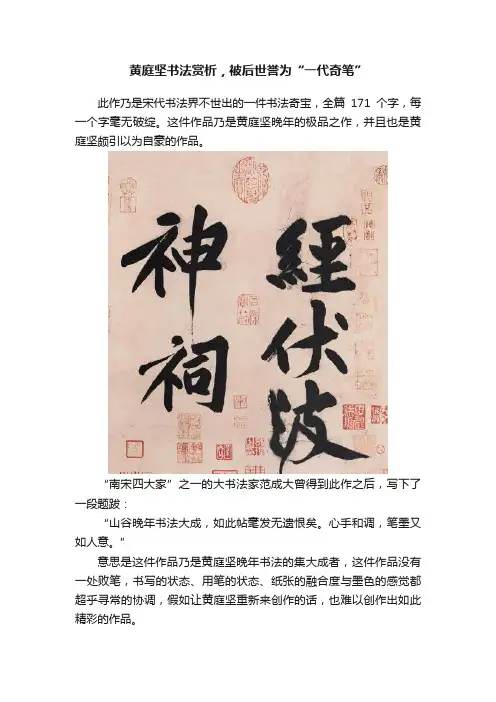

黄庭坚书法赏析,被后世誉为“一代奇笔”

此作乃是宋代书法界不世出的一件书法奇宝,全篇171个字,每一个字毫无破绽。

这件作品乃是黄庭坚晚年的极品之作,并且也是黄庭坚颇引以为自豪的作品。

“南宋四大家”之一的大书法家范成大曾得到此作之后,写下了一段题跋:

“山谷晚年书法大成,如此帖毫发无遗恨矣。

心手和调,笔墨又如人意。

”

意思是这件作品乃是黄庭坚晚年书法的集大成者,这件作品没有一处败笔,书写的状态、用笔的状态、纸张的融合度与墨色的感觉都超乎寻常的协调,假如让黄庭坚重新来创作的话,也难以创作出如此精彩的作品。

这件作品就是著名的《经伏波神祠诗》。

此卷可以说是行书,或者说是行楷,每一个字都长枪大戟,大开大合,同时在细节上能够做到极为完美的状态。

一个书法人达到了一个高度之后,考验其书法境界的因素已经不光是技法层面了,而是他的才情和学养。

黄庭坚是“江西诗派”的创始人,他与唐代的“诗圣”杜甫和陈与义被誉为“一祖三宗”,在宋代诗坛的影响力,黄庭坚甚至还要在苏东坡之上。

由此可见,黄庭坚的才情之高。

黄庭坚书法代表作黄庭坚书法代表作黄庭坚的`书法成就很高,所写书法都是精品,那么他的名作朋友们有看过多少呢?黄庭坚《致明致步少府同年尺牍》,亦称《尺牍》、《明叔少府》,行书,纸本,信札一通。

纵28.8厘米,横17.5厘米。

释文:庭坚顿首。

承见谕。

早当过此。

延伫甚久。

何以不至耶。

雪寒。

安胜否。

大轴今送。

然勿多示人。

或不解此意。

亦来索。

匠石斫鼻。

则坐困矣。

庭坚顿首。

明叔少府同年家。

黄庭坚《山预帖》,行书,纸本,31.2×26.8cm,凡6行,84字。

书于建中靖国元年(1101年)四、五月间。

钤有明内府稽察司半印、“张应申印”、“清鉴堂图书印”、“笪重光印”等印记。

《石渠宝笈初编》、《故宫书画录》等著录。

《清鉴堂帖》、《御刻三希堂石渠宝笈法帖》、《谷园摹古法帖》、《宋黄文节公法书》等收录。

现藏台北故宫博物院。

黄庭坚《君宜帖》,纸本,行书,纵26.9厘米,横37.7厘米。

此帖是黄山谷写给友人德舆的便札,告知其病酒之事。

该帖因系酒后“大醉”,一宿“未醒”之时所书,所以笔画与平时有别,颇显颤抖衰颓,间有残破处,显得精神稍逊,但字间紧凑,行间宽松,欹侧之势,依然是黄书本色。

鉴藏印记:“洞印”(朱文半印)、“吴廷”(朱文)、“项子长父鉴定”(朱文)、“吴惇宽粟仲审定考藏”(朱文)、“王延世印”(半朱半白文)、“安仪周家珍藏”(朱文)、“心赏”(朱文葫芦印)、“石墨书楼”(朱文)、“江德量鉴藏印”(朱文)等。

历代著录:《墨缘汇观》、《壮陶阁书画录》。

黄庭坚书法作品的风格特色与艺术价值评析

1. 引言

•简要介绍黄庭坚,他是谁以及他在中国书法史上的地位和影响力。

•提出研究黄庭坚书法作品风格特色与艺术价值的目的和意义。

2. 黄庭坚的生平和背景

•回顾黄庭坚的生平经历,包括他的家族背景、教育经历和职业成就。

•探讨黄庭坚如何开始涉足书法,并对其后来的发展产生了什么影响。

3. 黄庭坚书法作品概述

•对黄庭坚不同时期创作的书法作品进行分类介绍,包括行楷、隶书等各种字体。

•从形态、结构、笔画运用等方面描述其作品特点。

4. 黄庭坚书法艺术特色分析

•分析黄庭坚书法作品中独特的艺术元素,如笔墨功夫、格调风貌、境界感受等方面。

•探讨他对传统字画艺术认知与复兴所取得的突破与创新。

5. 黄庭坚书法作品的艺术价值评析

•讨论黄庭坚的书法作品在艺术上具有怎样的价值和意义。

•分析他对后世书法家的影响,并将其与其他名家相比较。

6. 结论

•综合以上内容,总结黄庭坚书法作品的风格特色和艺术价值。

•强调他对中国书法史上的重要地位和不可替代性。

同时也可以指出一些需要进一步研究和讨论的问题。

7. 参考文献

•在文档末尾列出所引用的相关文献、资料或网页链接,以方便读者进一步深入了解黄庭坚及其作品。

这份文档将详细介绍黄庭坚书法作品中体现出来的风格特色与艺术价值,希望能够为读者提供全面了解该名字家及其作品的资料。

同时,也会通过分析他对中国书法史上的贡献,彰显黄庭坚在书法领域所占据的重要地位。

黄庭坚--书法作品鉴赏(上、中、下)黄庭坚书法作品鉴赏(上卷)宋黄庭坚(1045-1105)字鲁直,号山谷道人、涪翁、豫章、黔安居士,洪州分宁(今江西修水)人,世称“黄山谷”。

北宋诗人,与张耒、晁补之、秦观俱游学苏轼门下,天下称为“苏门四学士”。

推崇杜诗韩文,善于借鉴翻新,诗风瘦硬,气象森严,自成一家,开创江西诗派,为江西诗派之鼻祖。

黄庭坚出身于一个家学渊博的世家,父亲为著名诗人,与当时的王安石、欧阳修、梅尧臣都有交往。

自小聪慧过人,一生命运多桀,仕途坎坷,与苏东坡极为相似,热衷佛老,也不逊于苏。

举治平三年进士,历官集贤校理、著作郎、秘书丞、涪州别驾、吏部员外郎等,曾被以修实录不实之罪名而遭贬谪。

他长于诗词,工于书法。

其诗,奇倔劲峭,力矫轻俗之习,为江西诗派所宗;其词,豪放秀逸,与秦观齐名。

其诗文、禅学出众,与苏轼并行,故又有[苏黄]之称。

其书法,真、行、草俱佳。

宋徵宗评云:“黄书如抱道足学之士,坐高车驷马之上,横钳高下,无不如意”。

《宋史·文苑传》称他:“庭坚学问文章,天成性得”,陈师道谓其“诗得法杜甫,善行草书,楷法亦自成一家。

”他自己说:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。

晚得苏才翁(舜钦)子美书观之,乃得古人笔意。

其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。

”他的行书,如《松风阁》,《苏轼寒食诗跋》,用笔如明代冯班《钝吟杂录》所讲:“笔从画中起,回笔至左顿腕,实画至右住处,却又跳转,正如阵云之遇风,往而却回也。

”他的起笔处欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,“无平不陂”,下笔着意变化;收笔处回锋藏颖。

善藏锋,注意顿挫,以“画竹法作书”给人以“沉着痛快”的感觉。

其结体从柳公权的楷书得到启发,中宫收紧,由中心向外作辐射状,纵伸横逸,如荡桨、如撑舟,气魄宏大,气宇轩昂。

其个性特点十分显著,学他的书法就要留心于点画用笔的“沉着痛快”和结体的舒展大度。

至于他的草书,赵孟俯说:“黄太史书,得张长史圆劲飞动之意。

黄庭坚松风阁书法解析

黄庭坚(1045-1105)是中国北宋时期著名的文学家、书法家,他的书法以真、草、隶、篆四体皆工而著名。

黄庭坚的书法作品常被认为是宋代书法的代表之一,他的作品《松风阁帖》是其中一篇著名的书法作品。

《松风阁帖》是黄庭坚在北宋时期创作的一篇行书书法作品,此帖分为上下两段,上段内容为:"高士沧洲白石如玉,芙蓉如面,水鸟如绮。

" 下段内容为:"白云出岫青梧暖,横波四面绿莎平。

" 这两段文字表现了中国古典文学中常见的山水、自然景色以及对美好自然环境的赞美。

这篇作品的书法特点有以下几点:

1.行书风格:黄庭坚以行书为主要书写风格,行书是

楷书与草书之间的一种书写方式,具有流畅的笔画

和较高的书写速度。

他的行书笔画骨力强劲,但又

不失秀丽的风采,笔画流畅自然。

2.水墨浓淡:黄庭坚的作品中常常运用浓淡相间的水

墨,形成对比鲜明的效果。

这种技法可以使画面更

加丰富有趣,同时突出字迹的质感。

3.线条流畅:他的书法线条流畅,具有一定的韵律

感。

这种流畅的线条在表现山水景色时,能够更好

地传达出大自然的壮美和静谧。

4.笔画秀丽:尽管是行书,但黄庭坚的书法作品仍然

保留了一定的楷书风格,使文字更加清晰可辨,整

体显得秀丽。

总之,黄庭坚的《松风阁帖》是一篇具有典型宋代书法特色的作品,结合了行书的流畅和楷书的秀丽,展示了他卓越的书法技艺。

这篇作品不仅在书法界有着重要地位,也反映了当时文人墨客对自然风光的热爱和赞美。

黄庭坚行书《松风阁诗帖》特点简要概括黄庭坚(1045-1105)是北宋著名的文学家、书法家,他的行书作品《松风阁诗帖》是其代表作之一,具有非常高的艺术价值和历史意义。

这部诗帖以其独特的艺术风格、优美的笔墨和精湛的技法,成为了行书艺术的经典之作。

下面我将从笔墨特点、内容特点和历史意义三个方面来简要概括黄庭坚行书《松风阁诗帖》的特点。

一、笔墨特点黄庭坚行书《松风阁诗帖》的笔墨特点主要表现在以下几个方面:首先是线条流畅优美,其书法的笔触流畅舒展,近似行云流水,线条自然柔美,展现出了黄庭坚婉转动人的艺术风格。

其次是墨色深浅变化丰富,黄庭坚善于运用浓淡相间的墨色,通过用墨的轻重变化来表现出作品的立体感和空间感。

再者是章法严谨有序,黄庭坚的行书章法严谨有序,构图合理,整体布局和谐,形成了独特的艺术魅力。

二、内容特点黄庭坚行书《松风阁诗帖》的内容特点主要表现在以下几个方面:首先是诗句含义丰富,黄庭坚不仅在行书中展现了对诗词的敏感理解,更是在作品中赋予了诗句更深层次的含义,通过行书的艺术表现手法,将诗句的意境和情感表现得淋漓尽致。

其次是题跋意境深远,黄庭坚在《松风阁诗帖》中的题跋更是点题入画,不仅对诗句进行了赏析解读,更是通过题跋增添了作品的艺术内涵和深刻意义。

三、历史意义黄庭坚行书《松风阁诗帖》在历史上具有非常高的艺术价值和历史意义,它不仅是黄庭坚个人行书艺术的代表作,更是宋代书法艺术的典范之一。

其行书作品以其独特的艺术魅力和深远的历史影响,成为了后人学习和借鉴的对象,对我国书法艺术的发展产生了深远的影响。

个人观点在我看来,黄庭坚行书《松风阁诗帖》之所以能够成为经典之作,除了其自身优美的艺术表现形式外,更重要的是其融合了诗词与书法艺术,使得整体作品更加丰富多彩、意境深远。

在当时的历史背景下,黄庭坚的作品无疑是书法艺术的一次革新,更是我国古代文学与艺术融合的典范。

正是因为如此,黄庭坚行书《松风阁诗帖》才能在历史长河中留下了不朽的艺术价值。

黄庭坚书法艺术杂谈1宋代是中国历史上文化最发达的朝代之一。

在这个强大与懦弱并存的朝代中,不仅将“词”发展成为堪与“唐诗”相媲美的文学形式,而且这个朝代又将中国古代绘画艺术特别是山水画和人物画推上了一个新的高峰。

但相比之下,宋代在书法艺术上取得的成就就显得十分逊色,这种情况又以宋初为甚,书史称“宋初书家,不逮唐初远甚”。

(一)故大名鼎鼎的欧阳修亦痛心疾首地叹道:“书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今。

”(二)究其本来,实乃是因贴学大行,书道陵迟之故。

由于宋代贴学的盛行,而且又仅是以《淳化阁贴》为书法宗标楷模,使得宋人书学囿于阁贴藩篱,不思体变而作茧自缚,没有形成时代特色,这便是宋代书坛的悲哀!另一方面,由于庆历以讫熙宁元丰之间独具慧眼的“宋四家”特别是宋四家中黄庭坚的异军突起,书学上提倡弃贴师唐,更由唐而溯魏晋,宋人书法又转得晋人笔意,宋之书坛又为之一振,给死气沉沉千篇一律几近没落的宋代书坛带来了一股清新的空气,注入了新的生命力,使宋代书坛又在黑暗中见到了一丝光明,这又是宋代书坛的大幸!我们可以毫不夸张地说,宋四家不仅拯救了宋代书坛,也拯救了宋代以后的中国书坛。

宋四家作为中国书法史上一个特殊的书法群体(包括其后的追随者),他们在中国书法史上的地位、作用和影响是十分值得我们进行研究的。

特别是宋四家中的黄庭坚,以其独特的审美情趣和天才的创造力所演绎出的那种前无古人的独特的书法风格,将书法这种线条艺术的神秘莫测渲染得淋漓尽致,其书可谓鬼斧神工。

读黄庭坚的书法,着实令人感觉到他那种“似僧有发,似俗无尘,作梦中梦,见身外身”和“于无佛处称尊”的超俗绝尘,洒脱飘逸的绰约风姿。

因此,黄庭坚的书法观念和书法倾向更是值得我们很好地研究的。

历来论黄庭坚书法者,则必曰其“善行草书,楷法亦自成一家。

”(三)溯其书法渊源时,又多云其取法颜平原、僧怀素、杨风子等人。

且因黄庭坚尝自谓其书法尤得力于焦山《瘗鹤铭》,且又在《以右军书数种赠邱十四》一诗中说了这么一句“大字无过瘗鹤铭”,于是给人们造成了一种印象:黄庭坚的书法艺术是在学习颜真卿、怀素、杨凝式等人书法的基础上,再参以《瘗鹤铭》有别于一般的用笔和结体的恣肆,从而形成其以纵代敛、以散寓整、以欹代平、以锐兼钝、中宫紧缩、四面开张、顿挫分明、节奏强烈,即最终以瘦削与欹侧为其书法特征的独特的艺术风格的。

黄庭坚是一位极富创新精神的书法家,他的书法艺术在宋代乃至整个中国书法史上都有着重要的地位。

他的作品以刚劲、奇崛、个性鲜明为特点,深得后人推崇。

首先,黄庭坚的书法作品具有鲜明的个性特点。

他的书法风格独特,与传统的“二王”书风大相径庭。

他强调“笔墨当随时代”,提倡“新意”,注重个人情感的表达和个性的展现。

这种创新精神使得他的作品在书法史上独树一帜,成为一代宗师。

其次,黄庭坚的书法艺术有着卓越的笔墨技巧。

他的书法以行书和草书为主,线条粗犷、饱满、刚劲有力,笔墨淋漓,气势恢宏。

同时,他的书法作品中还融入了篆、隶、章草等多种书体的元素,使得作品更加丰富多彩。

黄庭坚的运笔方式也独具特色,他采用“长舒大展”的笔法,使得作品呈现出宽博、大气的风格。

第三,黄庭坚的书法艺术具有深厚的文化内涵。

他的作品不仅是一种艺术表现,更是他内心世界的真实写照。

他的书法作品中常常蕴含着对自然、人生、社会的感慨和思考,表现出他对天地万物的感悟和探索。

这种文化内涵的深度和广度,也是黄庭坚的书法艺术深受后人喜爱的重要原因之一。

最后,黄庭坚的书法艺术对后世产生了深远的影响。

他的创新精神启

发了后世书法家们不断探索、尝试新的风格和表现方式。

他的书法作品也成为后来许多艺术家学习和借鉴的典范。

同时,黄庭坚的书法艺术也影响了整个中国文化的发展,成为中国文化的代表之一。

综上所述,黄庭坚的书法艺术是中国书法史上的重要里程碑,其作品具有鲜明的个性特点、卓越的笔墨技巧、深厚的文化内涵和深远的影响力。

他对书法艺术的贡献和影响将永载史册。

名家黄庭坚草书书法欣赏

黄庭坚是宋代著名的书法家和诗人,他的草书堪称绝世佳作,深深地影响了后人的书法艺术。

下面是几篇黄庭坚草书欣赏:

1.《浣溪沙·次韵八皋赋》

此篇作品是黄庭坚的代表作之一,其草书风格简练流畅,字体骨骼粗壮,又不失流畅的美感。

草书的笔画力度强烈而富有韵律感,整篇作品充满了活力和生命力。

2.《添鹤楼·画白菊》

这篇作品的草书表现了黄庭坚对白菊的深刻理解和敬重之情。

草书字体清秀干练,主要以楷书为基础,但又不失草书的雄浑和自由,整篇作品富有艺术感染力和审美价值。

3. 《观春台·题落花》

这篇作品是黄庭坚的草书代表之一,笔画疏密有致,气势磅礴,展现了作者的才华和气魄。

整篇作品在艺术上无可比拟,是草书艺术的经典之作。

4. 《西江月·岳阳楼记》

这篇作品是黄庭坚的草书艺术的又一代表作,它以其雄浑有力的笔画,展现了黄庭坚深刻的文学修养和艺术鉴赏力。

草书的字体富有韵律感和节奏感,呈现出一种精神上的质朴、淳朴和

不羁。

黄庭坚的草书是文学和艺术的杰出结合,他的作品表现了大自然的美丽和人类的创造力,诠释了生命的奥妙和人类的智慧。

这些作品不仅是文学艺术的珍品,更是文化和民族的宝贵财富。

黄庭坚书法长卷6幅全图欣赏

以下全图分别为:

1、黃庭坚《寒山子庞居士诗长卷》

2、黃庭坚《松风阁诗长卷》

3、黄庭坚《浣花溪图引卷》

4、黄庭坚《砥柱铭长卷》

5、黄庭坚《廉颇蔺相如列传》

6、黄庭坚《诸上座卷》

黃庭坚《寒山子庞居士诗长卷》

黃庭坚《松风阁诗长卷》

黃庭坚《浣花溪图引卷》

黃庭坚《砥柱铭长卷》

黃庭坚《廉颇蔺相如列传》

黃庭坚《诸上座卷》手工檀皮宣厂家主打产品、爆品直销有意点击小程序直接下单▼

交易担保微店+ 手工楮宣,安徽宣纸厂家直销,70*46,50/刀性价比秒杀市场同类纸小程序。

黄庭坚书法全集黄庭坚画像黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西修水县)人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。

与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,合称为“苏门四学士”。

生前与苏轼齐名,世称“苏黄”。

著有《山谷词》。

黄庭坚书法独树一格,为“宋四家”之一,是宋书尚意的重要人物。

与苏轼一起将宋代书法的人文气推向高峰。

黄庭坚书法的最大特点是重“韵”,持重风度,写来疏朗有致,如郎月清风,书韵自高。

黄庭坚行书致明叔少府同年札纵28.8cm 横17.5cm“台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行楷书致云夫七弟札纵32.6cm 横65.4cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行楷书致云夫七弟札(局部)宋黄庭坚行书山预帖纵31.2cm 横26.8cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书小子相书帖纵31.3cm 横33.3cm 上海博物馆藏宋黄庭坚行书糟姜帖纵28.9cm 横37.6cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书惟清道人帖纵29.3cm 横31.8cm 故宫博物院藏宋黄庭坚行书制婴香方帖纵28.9cm 横37.7cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书致德舆贤友札纵26.9cm 横37.7cm 故宫博物院藏宋黄庭坚行书致明叔同年札纵28.5cm 横20.5cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行楷书送四十九侄诗卷纵35.5cm 横130.2cm 故宫博物院藏宋黄庭坚行楷书送四十九侄诗卷(局部)宋黄庭坚行草书致立之承奉札纵27.1 cm 横43.1cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行草书致立之承奉札(局部)宋黄庭坚草书诸上座卷(部分)宋黄庭坚草书诸上座卷宋黄庭坚草书刘禹锡竹枝词卷(局部)纵30cm 横182.1cm 浙江省博物馆藏宋黄庭坚草书刘禹锡竹枝词卷(局部)宋拓郁孤台法帖黄庭坚草书选宋拓郁孤台法帖黄庭坚草书选宋黄庭坚草书李白忆旧游诗卷纸本纵34.2cm 横199.5cm 日本有邻馆藏宋黄庭坚草书李白忆旧游诗卷(局部)宋黄庭坚行书跋东坡墨迹纵29.5cm 横42.8cm 天津市艺术博物馆藏宋黄庭坚草书廉颇蔺相如列传卷(局部)宋黄庭坚行书临苏轼海棠诗卷(局部)“台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书致无咎通判学士札纵30.8cm 横64.7cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书致无咎通判学士札(局部)宋黄庭坚行书致景道十七使君札“台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书致景道十七使君札(局部)宋黄庭坚行书致公蕴知县宣德札纵30.4cm 横43.5cm “台北故宫博物院”藏宋黄庭坚行书致公蕴知县宣德札(局部)宋黄庭坚行书寒山子庞居士诗卷(局部)宋黄庭坚行书寒山子庞居士诗卷宋黄庭坚行楷书华严经疏卷(部分)纵25.1cm 横115cm 上海博物馆藏宋黄庭坚行书经伏波神祠诗拓本收藏 | 王铎书法100件(高清扫描)黄庭坚草书浣花溪图引卷黄庭坚砥柱铭长卷清晰版黃庭坚松风阁诗长卷高清本。

黄庭坚--书法作品鉴赏(上中下)黄庭坚--书法作品鉴赏(上、中、下)黄庭坚书法作品鉴赏(上卷)宋黄庭坚(1045-1105)字鲁直,号山谷道人、涪翁、豫章、黔安居士,洪州分宁(今江西修水)人,世称“黄山谷”。

北宋诗人,与张耒、晁补之、秦观俱游学苏轼门下,天下称为“苏门四学士”。

推崇杜诗韩文,善于借鉴翻新,诗风瘦硬,气象森严,自成一家,开创江西诗派,为江西诗派之鼻祖。

黄庭坚出身于一个家学渊博的世家,父亲为著名诗人,与当时的王安石、欧阳修、梅尧臣都有交往。

自小聪慧过人,一生命运多桀,仕途坎坷,与苏东坡极为相似,热衷佛老,也不逊于苏。

举治平三年进士,历官集贤校理、著作郎、秘书丞、涪州别驾、吏部员外郎等,曾被以修实录不实之罪名而遭贬谪。

他长于诗词,工于书法。

其诗,奇倔劲峭,力矫轻俗之习,为江西诗派所宗;其词,豪放秀逸,与秦观齐名。

其诗文、禅学出众,与苏轼并行,故又有[苏黄]之称。

其书法,真、行、草俱佳。

宋徵宗评云:“黄书如抱道足学之士,坐高车驷马之上,横钳高下,无不如意”。

《宋史·文苑传》称他:“庭坚学问文章,天成性得”,陈师道谓其“诗得法杜甫,善行草书,楷法亦自成一家。

”他自己说:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。

晚得苏才翁(舜钦)子美书观之,乃得古人笔意。

其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。

”他的行书,如《松风阁》,《苏轼寒食诗跋》,用笔如明代冯班《钝吟杂录》所讲:“笔从画中起,回笔至左顿腕,实画至右住处,却又跳转,正如阵云之遇风,往而却回也。

”他的起笔处欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,“无平不陂”,下笔着意变化;收笔处回锋藏颖。

善藏锋,注意顿挫,以“画竹法作书”给人以“沉着痛快”的感觉。

其结体从柳公权的楷书得到启发,中宫收紧,由中心向外作辐射状,纵伸横逸,如荡桨、如撑舟,气魄宏大,气宇轩昂。

其个性特点十分显著,学他的书法就要留心于点画用笔的“沉着痛快”和结体的舒展大度。

至于他的草书,赵孟俯说:“黄太史书,得张长史圆劲飞动之意。

”“如高人雅士,望之令人敬叹。

”明王世贞谓其“大书酷仿《鹤铭》,狂草极拟怀素”,“老骨颠态、种槎出”。

宋黄庭坚《报云夫帖》行书<《云夫帖》亦称《致云夫七弟尺牍》、《报云夫》、《竭力田园帖》纸本32.6×65.4cm,凡18行,242字。

无书写时间,从书风判断应是晚年所书,大约书于1100~1105年间。

钤有“项叔子”、“安岐之印”等印记。

《大观录》、《墨缘汇观》、《石渠宝笈续编》等著录。

《御刻三希堂石渠宝笈法帖》、《谷园摹古法帖》、《宋黄文节公法书》、《宋四家墨宝》等收录。

现藏台湾故宫博物院。

释文:雲夫七弟,得書知侍奉廿五叔母縣君萬福,開慰無量。

諸兄弟中,有肯爲衆竭力治田園者乎?鰥居亦何能久堪,復議昏對否?寄示兄弟名字曲折,合族圖幾爲完書矣。

但欲爲其中有才行者立小傳,尚未就耳。

龐老《傷寒論》無日不在幾案間,亦時時擇然識者,傳本與之。

此奇書也,頗校正其差誤矣。

但未下筆作序,序成先送成都開大字板也。

後信可寄矣。

蘄州藏記亦不忘,但老來極懶,故稽緩如此耳。

壽安姑東卿一月中俱不起,聞之悲塞,二子雖有水磑爲生資,子顧弟亦能周旋之乎?窀穸之事,計子顧必能盡力矣。

叔母不甚覺老否?徐氏妹孀居如何?調護令不爽耶。

無期相見。

千萬爲親自愛。

十月十一日,兄庭堅。

報雲夫七弟。

>宋黄庭坚《伯夷叔齐庙碑》楷书碑刻<黄庭坚撰并书,字极秀丽,笔划瘦润,与生平所作不相同,细察别铙妩媚之趣。

>宋黄庭坚《草书杜甫诗卷》草书<从《郁孤台法帖》拓本尺寸来推算,山谷草书《山谷草书杜甫别李义诗》原作应是一个长约二点六米以上的卷子,目前残存者约占原卷三分之一强。

此作较他作别有一种情趣,其结字取隶书横式者居多,但其笔势飞动,如流水行云别是一番“浏离浑脱”景象。

《山谷草书杜甫别李义诗》,是所谓“夔州诸作”的一种。

原诗是一首五言古风,计二十三韵二百三十字,而现仅存拓片五开计十五行九十二字。

释文如下:神尧十八子,十七王其门。

道国及舒国,实为亲弟昆。

中外贵贱殊,余亦黍诸孙。

丈人嗣三叶,之子白玉温。

道国健德业,请从文人论。

丈人领宗卿,肃穆古制敦。

先朝纳谏诤,直气横乾坤。

子建文笔壮,河问经术存。

尔克富诗礼,骨清虑不喧。

洗然遇知己,谈论淮湖奔。

忆昔初见时,小襦绣芳荪。

长成忽会面,慰我久别魂。

三峡春冬交,江山云雾昏。

正宜且聚集,恨此当离樽。

>宋黄庭坚《次韵叔父帖》行书<三希堂刻本。

《次韵叔父帖》全称《次韵叔父夷仲送夏君玉赴零陵主簿》,《豫章黄先生文集.外集卷三》有载,约书于元丰三年(1080年)。

刻入《御刻三希堂石渠宝笈法帖》。

>宋黄庭坚《淡山严诗》宋黄庭坚《读书绿荫帖》行书<《读书绿荫帖》亦称《与立之承奉书》行草纸本27.1 ×43.1cm。

凡9行,81字。

书于元祐三年(1088年)左右。

钤有“缉熙殿宝”、“友古轩”等印记。

《石渠宝笈初编》、《故宫书画录》等著录。

《停云馆帖》、《御刻三希堂石渠宝笈法帖》、《谷园摹古法帖》等收录。

现藏台北故宮博物院。

此帖为一则信札,笔法有飞动洒脱之神韵。

在字的结体上,充溢着扩展开张之气息。

释文:庭堅頓首,辱教審侍奉萬福爲慰。

承讀書綠陰,頗得閑樂,甚善甚善。

欲爲索兒錄數十篇妙曲作樂,尚未就爾。

所送紙太高,但可書大字,若欲小行書,須得矮紙乃佳。

適有賓客,奉答草率。

庭堅頓首。

立之承奉足下。

>宋黄庭坚《二士帖》宋黄庭坚《狄梁公碑》楷书<范仲淹撰黄庭坚书。

书于绍圣元年(1094)六月。

宋拓本。

楷书。

凡175行,共1910字。

帖心高23厘米。

北京大学图书馆藏。

狄梁公,即狄仁杰(607-700),唐大臣。

字怀英,太原(今属山西)人。

高宗时任大理丞、宁州豫州刺史等职。

武则天时为来俊臣诬害下狱,贬彭泽令,后又复相。

以不畏权势著称于世。

睿宗时,追封梁国公。

狄仁杰死后,各地陆续建祠堂立碑,据史籍记载,有:唐李邕撰,张庭珪八分的《唐魏州刺史狄仁杰生祠碑》;唐冯宿撰,胡证正书并篆额的《唐狄梁公祠堂碑》;唐元通礼撰,党复书《唐豫州刺史狄梁公碑》。

宋代,黄庭坚对狄仁杰的人品极为敬佩,曾作诗云:“鲸波横流砥柱,虎口活国宗臣。

小屈弦歌百里,不诬天下归仁。

”后来,就书写了范仲淹所撰的《唐狄梁公碑》。

此碑自署“左朝奉郎、集贤校理、管亳州明道宫黄庭坚书”考《山谷先生年谱》,绍圣元年(1094)六月,黄庭坚管句亳州明道宫,则碑是书于此时,时值山谷五十岁。

刘喜海、任杰、王大成、魏稼孙、沈树镛藏拓。

集楼题签;内钤印:"觉盦任杰收藏金石书画","集楼所藏金石","韶九","王大成印","臣喜海印","刘喜海","燕庭","大成","吉父所得","王成吉金乐石","有金石癖","锡曾读碑之印","郑斋"。

此碑书体虽倾侧,但极端谨,姿态未溢,似有嫩气。

昔人谓狄公事,范公文,黄公书为三绝也。

碑原在江西九江,石久毁,元延佑五年(1318)重新上石,现传世拓本亦少,所传一为宋拓裱本,一为明拓本。

《苍润轩碑跋》、《石墨镌华》、《书昼跋跋》、《庚子销夏记》等书着录。

>宋黄庭坚《伏承帖》楷书宋黄庭坚《公以道安帖》草书宋黄庭坚《寒山子庞居士诗帖》行书<纸本,纵29.1,横213.8厘米。

台北故宫博物院藏。

《寒山子庞居士诗帖》是唐代隐士寒山劝戒诗与居士庞蕴诗偈,庞蕴(?——八○八),唐代著名禅者。

字道玄。

世称庞居士、庞翁。

湖南衡阳人。

曾参谒石头希迁,颇有领悟。

遗有《庞居士语录》。

《寒山子庞居士诗帖》是黄庭坚晚年杰作,字大如拳,笔画苍劲,风神洒荡,落笔奇伟,点画用笔的“沉着痛快”,笔笔似自空中蕩漾而來,充滿飞动之势。

用笔逆入,横画多波动前行,凡主笔都肆意展伸,如长枪大戟,点画瘦而圆劲;结体奇宕欹侧以取险势,四维开张,舒展大度,器宇轩昂,中宫紧收,似车轮作辐射状,在逋峭险劲之中仍有雍容不尽之度,书风豪宕而有韵味,具有典型的黄庭坚特点。

释文:我见黄河水,凡经几度清。

水流如激箭,人世若浮萍。

癡属根本业,爱为煩恼阬。

轮迴几許劫,不解了旡明。

寒山出此语,举世狂癡半。

有事对面說,所以足人怨。

心真语亦直,直语无背面。

君看渡奈河,谁是喽罗汉。

寄语諸仁者,仁以何为怀。

归源知自性,自性即知來。

任运堂試张通笔为法聳上座书寒山子庞居士诗兩卷。

涪翁題。

>宋黄庭坚《寒食帖题跋》行书<纸本34.3×64cm台北故宫博物院藏。

行书,凡9行,59字。

书于元符三年(1100年)七月至九月间。

此跋历来为人们所珍视,与原帖合称“双璧”。

曾入元、明、清內府,并经张浩、张金界奴、项元汴、韩世能、安岐等人收藏,后流入日本,展转至台北故宫博物院。

《戏鸿堂法书》、《御刻三希堂石渠宝笈法帖》、《谷园摹古法帖》、《晚香堂苏帖》、《景苏园帖》、《宋贤六十五种》、《壮陶阁帖》等收录。

《寒食帖跋》表现了“黄书”的基本艺术特点。

《跋文》用笔锋利爽截而富有弹性。

其字写得藏锋护尾,纵横奇崛,其长笔画波势比较明显。

由于黄庭坚善于把握字的松紧,因此形成了中宫收缩而四周放射的特殊形式感,人们也称其为辐射式书体。

在布局上,《跋文》常从欹侧中求平衡,于倾斜中见稳定,因此变化无穷,曲尽其妙。

从局部看,一行字忽左忽右,但从整体看,呼应对比,浑成一体。

此跋给人以神情饱满,气势贯通的感受,决无荒率之病,达到了艺术的化境,所以他在最后不无得意地说:“他日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也”。

释文:东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。

此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。

>宋黄庭坚《花气熏人诗帖》草书<又称《花气薰人帖》,墨迹纸本,无款印,纵三十点七厘米,横四十三点二厘米。

此帖书七绝一首,共五行二十八字。

钤有“缉熙殿宝”、“贞元”、“连珠”半印、“安岐”等鉴藏印。

帖上有南宋「缉熙殿宝」的印,入过南宋内府。

也有清代著名的大收藏家安仪周的收藏印安歧。

现藏台北故宫博物院。

书于元祐二年(1087),原是附在寄扬州友人王巩二诗之后,今已单独成一帖。

前面原有识语,说:“王晋卿(诜)数送诗来索和,老懒不喜作,此曹狡猾,又频送花来促诗,戏答。

”可知原诗是为王诜作的,表示难于作诗。

前二行界于行草之间,似觉拘谨,从第三行开始便洋洋洒洒,一任自然,于点画亦不大注意,极得天然之妙。

而此帖较少萦带的笔意也与其晚年的跌宕多姿有着显著的差别。

此帖笔法矫健洒脱,刚柔相济,行气揖让穿插,颇具韵味。

笔势苍劲,拙胜于巧,肥笔有骨,瘦笔有肉,“变态纵横,劲若飞动”。