第一课篆书知识与欣赏

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:3

篆书是中国古代的一种文字书写形式,它是汉字书法的源头之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

本文将介绍篆书的起源、发展以及一些相关的知识点。

1.篆书的起源:篆书起源于商代晚期至西周时期,最早用于刻在青铜器上。

篆书的字形比较简洁,有韵律感,而且适合用刻刀刻在金属或石头上。

随着篆刻技术的发展,篆书逐渐成为一种独立的书写形式。

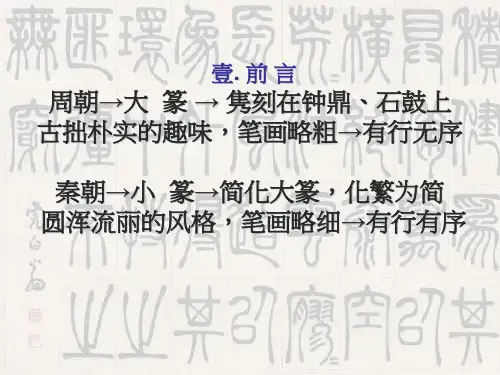

2.篆书的发展:篆书在秦朝时期达到了巅峰,成为了当时的主要文字书写形式。

秦始皇统一六国后,他下令统一文字,篆书成为了唯一的官方文字。

秦朝的篆书字形规整,笔画粗细均匀,给人一种庄重肃穆的感觉。

汉朝时期,篆书逐渐演变为隶书和楷书,后来的草书、行书、草隶等书体也都有篆书的影响。

3.篆书的特点:篆书的字形比较方正,笔画饱满,结构简洁,线条流畅有力。

与其他书体相比,篆书更注重形状的稳定和对称,横平竖直的直线条和圆润的曲线交相呼应,形成了独特的视觉效果。

篆书的字形也受到了图案、印章和青铜器上的纹饰等艺术形式的影响,使得篆书具有很高的艺术价值。

4.篆书的应用:篆书在古代主要用于刻在青铜器、玉器、石碑、印章等上面,以显示其尊贵和美感。

同时,篆书也是古代文人书写诗词、文章和书信的一种方式,被广泛用于文化交流和传承。

如今,篆书也被一些书法家用于书法创作和艺术表达。

5.学习篆书的方法:学习篆书需要掌握一定的基本知识和技巧。

首先,要了解篆书的字形结构和笔画规律,熟悉常用篆书字的形态特点。

其次,要学会握笔的姿势和用笔的力度,掌握好笔画的顺序和方向。

最后,要通过不断练习和模仿,提高自己的篆书水平。

6.篆书与现代社会:如今,虽然篆书已经不再是主流的文字书写形式,但它作为中国传统文化的重要组成部分,仍然受到人们的关注和喜爱。

篆书的艺术价值和文化内涵使得它成为了一种独特而珍贵的艺术形式,被用于文化教育、书法艺术和文化创作等方面。

总结:篆书作为中国古代的一种文字书写形式,具有独特的字形和艺术特点,对后世的书法发展产生了重要影响。

篆书基础知识篆书是我国最早的一种字体。

按照汉字的沿革规律,从甲骨文算起,籀文、钟鼎文、草篆等属于“大篆”系统。

下面由小编为大家分享篆书基础知识,欢迎大家阅读浏览。

一、篆书的产生篆书是我国最早的一种字体。

按照汉字的沿革规律,从甲骨文算起,籀文、钟鼎文、草篆等属于“大篆”系统;玉筋篆、汉篆、唐篆等,又属于“小篆”系统;石鼓文体形多似籀文,亦属“大篆”,但据近代考证,指为秦国刻石。

它可以说是小篆来源的典型文字。

大篆不容易识别,一般泛称“古篆”;小篆是在秦始皇统一六国后,由宰相李斯负责简化规范而来,故也称“斯篆”。

按时代分,它是秦系文字,又称“秦篆”。

这种字体就比大篆容易识别了。

二、篆书的特征篆书的结字装饰|生很强,在艺术上更是具有赏心悦目的欣赏价值。

时隔上千年,书法和篆刻爱好者还孜孜不倦地去临摹它;文字学家、考古学家还为之撰写出大量的考证文章;现代的书法篆刻展也为篆书——这种古老的书体留有一席之地。

这些都说明,它虽然已没有实用价值,但从书艺角度上,还是为人民群众所喜爱的。

篆书的特点也随时代而异。

甲骨文瘦劲挺拔,直线较多。

这是由于当时使用的工具是刀。

籀文多数是左右均衡,“象形象事之意少,规旋矩折之意多”(王国维);钟鼎文从周代到春秋战国,变革也很多,直至演变为小篆,从总体上看,多数还是不露棱角,以圆笔为主,笔画上粗细相仿。

石鼓文、秦篆则笔画圆润流畅,只有落驻而无提顿,且较大篆为整齐。

三、篆书的笔法和结构学习篆书,多从小篆入手,因为它的笔法和结体有规可循。

篆字多横竖直画,写法两头都圆,中间粗细不变。

横竖连接的折笔,则用变形。

所以篆书变化,多用弧画。

弧有圆弧、方弧和不规则的弧。

初学篆书要弄清楚它的起笔、收笔和连接处。

运笔方法是回锋起笔,提笔运行,收笔略顿。

小圈可一笔或两笔,大圈可分三四笔,要求连接处无明显痕迹。

(一)甲骨文甲骨文是商代乃至周初,契刻在龟甲兽骨上的文字。

因其内容绝大多数是王室的占卜文辞,也称“卜辞”。

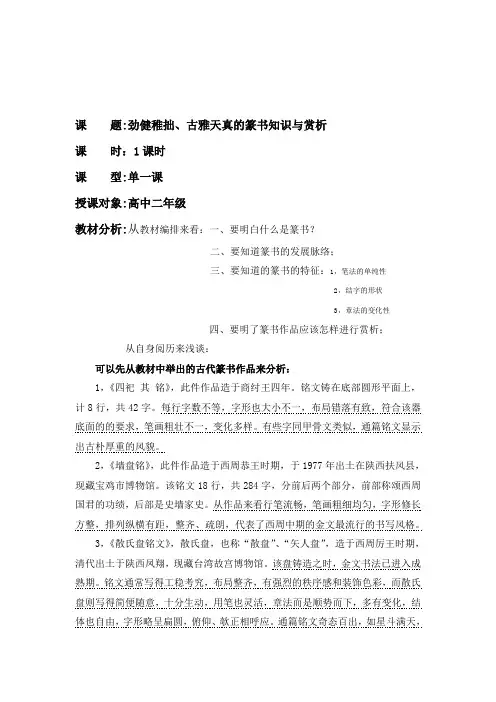

课题:劲健稚拙、古雅天真的篆书知识与赏析课时:1课时课型:单一课授课对象:高中二年级教材分析:从教材编排来看:一、要明白什么是篆书?二、要知道篆书的发展脉络;三、要知道的篆书的特征:1,笔法的单纯性2,结字的形状3,章法的变化性四、要明了篆书作品应该怎样进行赏析;从自身阅历来浅谈:可以先从教材中举出的古代篆书作品来分析:1,《四祀其铭》,此件作品造于商纣王四年。

铭文铸在底部圆形平面上,计8行,共42字。

每行字数不等,字形也大小不一,布局错落有致,符合该器底面的的要求,笔画粗壮不一,变化多样。

有些字同甲骨文类似,通篇铭文显示出古朴厚重的风貌。

2,《墙盘铭》,此件作品造于西周恭王时期,于1977年出土在陕西扶风县,现藏宝鸡市博物馆。

该铭文18行,共284字,分前后两个部分,前部称颂西周国君的功绩,后部是史墙家史。

从作品来看行笔流畅,笔画粗细均匀,字形修长方整,排列纵横有距,整齐、疏朗,代表了西周中期的金文最流行的书写风格。

3,《散氏盘铭文》,散氏盘,也称“散盘”、“矢人盘”,造于西周厉王时期,清代出土于陕西凤翔,现藏台湾故宫博物馆。

该盘铸造之时,金文书法已进入成熟期。

铭文通常写得工稳考究,布局整齐,有强烈的秩序感和装饰色彩,而散氏盘则写得简便随意,十分生动,用笔也灵活,章法而是顺势而下,多有变化,结体也自由,字形略呈扁圆,俯仰、欹正相呼应。

通篇铭文奇态百出,如星斗满天,让人目不暇接。

4,《虢季子白盘铭》,此盘造于西周中晚期,口径长137.3厘米,宽86厘米,腹深36厘米,重约225千克。

清出土于陕西宝鸡,现藏中国国家博物馆。

该盘主要记录虢季子白征战凯旋而受到周王嘉奖的事。

笔画纤细而又力度,字体严谨而自然,章法疏落大方,字行距较大,通篇气韵统一,秀美典雅。

5,《侯马盟书》,盟书,是各诸侯或卿大夫之间盟誓的记录。

1965年出土于山西,此件是写在玉片上的,计5000余片,字迹清晰约600余片,此件作品真实的保存了春秋晚期的毛笔笔迹。

论篆书常识篆书有两说:(1)指“籀文”,即《史籀篇》文字。

(2)指“隶书”,清学者多主其说。

石鼓文秦刻在十块鼓形石上的文字。

唐初在岐州雍县南二十里之三畤原被发现。

每鼓一首四言诗,十首为一组,记叙当时渔狩的情况,故亦名“猎碣”。

现藏故宫博物院,一鼓已泐无字,其余九鼓亦多漫漶残损。

传世著名北宋拓本有明安国《十鼓斋》“中权”、“先锋”、“后劲”三本,已流入日本。

古籀“古文”、“籀文”的合称。

汉许慎《说文解字·叙》:“今叙篆文,合以古籀” 。

萧籀汉丞相萧何所作,一作'秃笔书'。

元·郑杓《衍极》卷四《古学篇》刘有定注:"萧何作未央宫,前殿成,覃思三月,以题其额,观者如流水。

何用秃笔书,时谓之'萧籀'。

金文殷、周青铜器上铭文的统称,旧称“钟鼎文”、“吉金文”、“款识文”。

属大篆系统,包括了小篆以前的大部分篆书形体,是研究古代书法的重要实物资料。

近人容庚撰有《金文篇》,较为完备,收可识知金文一千八百九十四字,另附录约一千二百余字。

钟鼎文即“金文”。

上古青铜器一般可分为礼器和乐器两大类,礼器以鼎为尊,乐器以钟为多,故以“钟鼎”为青铜器之代称。

“钟”,经典多作“锺”。

青铜器上的铭文,统称为“钟鼎文”。

《文选》卷五十五《刘孝标广绝交论》:“书玉牒而刻钟鼎。

”李善注引《墨子》:“琢之盘盂,铭于钟鼎,传于后世。

”款识文即“金文”。

“款识”者,青铜器上所铭之文字也。

《汉书》卷二十五上《郊祀志》:“鼎大异于众鼎,文缕,无款识。

”注:“韦昭曰:‘款,刻也。

音式志反。

’师古曰:‘识,记也。

音式志反。

’”通雅》引《卮言》谓:“款”为阴文,凹入;“识”为阳文,凸出。

《博古录》谓:“款,在外;识,在内。

”凡石、砖、瓦、金等上所刻文字皆可泛称为款识,而狭义专指青铜器上的铭文。

又元·吾邱衍《学古编》八《字源七辩》以之为六国古文:“七曰款识。

款识文者,诸侯本国之文也。

篆书知识与鉴赏⼀、教材分析(⼀)教学⽬标篆书是最早出现的汉字书体。

学习书法不单是要学习写字,还要了解汉字发展演变的历史和与汉字书写有关的知识,提⾼我们的⽂化修养和审美能⼒。

通过本课的教学,⼀⽅⾯帮助学⽣了解篆书包括哪些主要的字体样式,了解篆书的⼤体特征和发展变化的基本过程,对汉字的起源和早期的书写状况有所认识;另⼀⽅⾯要让学⽣认知⼀些具有代表性的篆书作品,学习如何赏析篆书,提⾼学习书法的积极性。

(⼆)内容结构本课内容结构包括篆书基础知识与篆书名作赏析两个⽅⾯,分为四个部分:1. 什么是篆书。

介绍篆书的概念和范围。

2. 篆书的发展。

概述篆书发展的过程。

按时间先后分四个阶段:商代的甲⾻⽂、商周⾦⽂及其他⼤篆⽂字、秦代⼩篆和秦代以后的篆书。

另外,本课的“知识窗”可以看作是对该部分内容的补充。

3. 篆书的特征。

从⽤笔、结字和章法三个⽅⾯概括篆书的基本特征。

以上三个部分属于篆书基础知识⽅⾯的内容。

4. 篆书名作赏析。

重点欣赏分析8件具有代表性的篆书名作。

(三)教学重点与难点1. 篆书基础知识重点:篆书的发展和特征。

理清篆书发展过程的基本线索。

了解篆书中不同字体使⽤的年代和形态特征。

难点:⼤篆所包括的字体。

弄清甲⾻⽂、⾦⽂还有⽯⿎⽂和简牍书等出现年代的先后,并对它们的载体和成字⽅式有所了解。

2. 篆书名作赏析重点:欣赏和认知作品。

了解作品的主要特点和产⽣年代,学习如何欣赏篆书作品。

难点:认知作品的审美价值和代表性。

⼆、教学内容资料(⼀)篆书基础知识1. 什么是篆书篆书是中国⽂字史和书法史上最早出现的、点画单纯、有的字还具某种象形因素的古⽼的汉字字体。

关于“篆”的含义,各家解释不尽⼀致。

“篆”从“⽵”、“彖”声,是形声字。

《说⽂·⽵部》说:“篆,引书。

”“引”字是开⼸,也有拉长的意思。

“引书”即是将笔画拉长,是书写的意思。

唐代张怀《书断》卷上解释⼤篆时说:“篆者传也,传其物理,施之⽆穷。

”这是从社会功能的⾓度讲的,是书写的引伸义,⾮本义。

大学篆书知识点总结篆书是中国汉字书法中的一种,起源于商代至西周时期的甲骨文和金文,后经历了秦汉时期的龙标小篆,汉-魏晋南北朝的隶书,唐代的楷书,宋代的行书以及明清时期的隶书、楷书、行书、草书等书体的演变成为今天的篆书。

篆书的特点主要包括形体古劲法、笔势决定形态和线描为骨格三个方面。

首先,篆书的形体古劲法主要指其形体古朴,略显粗犷的笔画,它充分展示了中国古代文字的原始风貌和浓烈的民族特色。

由于篆书基本形体都是以刚阳线条为主要构成特色的,使得篆书的书体形态具有一种古劲,具有较强的陈旧感。

因而篆书的古劲风格虽显古雅奇峭,却不温不媚,欠欠上下起伏,为设计作品增添了儒雅风韵。

其次,篆书的笔势决定形态,指的是篆书的组字方式。

篆书正确的书写姿势是以写篆刀的均然姿势为基础,绝不能像写行楷一样,让手臂伸到文稿上,这样写出的字迹准确度、整体感和形态感都不能达到墨痒意境。

因此,笔把持的好坏,直接影响篆书字体的准确度和整体感。

最后,篆书的线描为骨格是篆书的特色之一,一般以刚阳形体为主,辅之以由方圆结构的衬入部分。

因为篆书是一种方形的文字,这就意味着篆书的每一个字都要围绕在一个方形之内,这就需要在熟悉了篆书的骨法之后,有大量的准确逼真的练习技法,以便获得美感要求。

这也是要求您必须熟练的掌握这种独特的书法基本技法,才能达到准确的书写效果。

从以上三个方面来看,篆书在形态上的古劲法、笔势决定形态和线描为骨格这三个方面,都显示了篆书在书体上的古雅与性格上的刚阳特点。

在学习篆书的过程中,还需要注意以下几点。

首先,要熟记篆书的笔画数目和个数,因为篆书的书写技法和笔画数目与个数都呈现出了独特的特点。

因此,为了书写准确,必须要准确的掌握篆字的笔画数目和笔画个数,十分严谨,不能有半点差错。

只有这样,才能确保书写的准确度。

其次,要注意篆书的结构和形体。

由于篆书的笔画多、凭空不聊,因此学习者在书写时要注意按照古劲风格正确的传统,透尽锋利,才能写出具有篆书古劲风格特点的篆书字体。