液相传质

- 格式:ppt

- 大小:954.00 KB

- 文档页数:38

液相传质的三种方式液相传质是化学过程中重要的一部分,涉及到不同物质之间的扩散、吸附和反应等。

液相传质有三种方式,分别是扩散传质、对流传质和分子内传质。

1.扩散传质扩散传质指的是分子或离子在液相中由高浓度地区自发地向低浓度地区移动的过程。

这种传质方式是由于分子和离子的热运动导致的,且传递的速率取决于浓度梯度的大小、温度和分子的大小和形状等因素。

在扩散传质过程中,传输的分子或离子只能沿着溶液中的纵向方向移动,并且不能穿过界面。

此外,扩散传质的速率是与传质物质的浓度梯度成正比,且离子强度高的传递速率会变慢。

2.对流传质对流传质是指由于溶液中的物质不断迁移所形成的传质方式,主要是由于流体的运动和液相界面上的液体的扰动引起的。

对流传质的速度通常是比扩散传质更快的。

在对流传质的过程中,液体以循环的方式移动,而溶质经常被剪切或拖拽,从而导致了物质的混合和传递。

对流传质的速度不仅与液体流速成正比,也与溶质分子的扩散系数和液体的黏度成反比。

3.分子内传质分子内传质是指在溶液中,由于物质的存在,同种分子内部的扩散距离变得比较小,使得物质相互作用和反应发生在一个有限范围内。

一般来说,分子内传质是由于分子之间的吸附和解吸、单分子反应等反应导致的。

在分子内传质的过程中,溶液中会形成一个区域,其中物质的浓度比周围高,这个区域被称为反应体。

由于分子内传质的过程比较复杂,且涉及到反应动力学和化学反应的机理,因此需要采用更加精确的研究方法才能确定其传质机制和速率。

总之,液相传质是化学工程学中一个非常重要的领域,包括许多不同的传质机制。

了解不同传质方式的特点,能够帮助我们更好地理解和应用传质原理,从而更有效地进行化学工程设计和优化。

液相传质的三种方式液相传质是指物质通过溶液或液态介质在单位时间内传输的过程。

液相传质通常参与化学反应、生物代谢等诸多领域,是化工、生物工程、环境工程等领域的重要内容。

液相传质的方式包括对流传质、扩散传质和渗透传质。

本文将逐一介绍这三种方式,分析其原理、特点和应用。

一、对流传质对流传质是指物质在液体介质中通过流体流动的方式进行传输。

在对流传质过程中,物质迁移的主要机制是由于流体的不均匀分布导致的扩散效应。

对流传质通常发生在流体的流动状态下,如水流、液态介质的搅拌等。

1.原理和特点对流传质的传输速度很快,能够较快地将物质从一处输送到另一处。

在大多数情况下,对流传质是通过流体本身的流动来实现的,所以其传播速度受到流速、流态等因素的影响。

此外,对流传质由于流体的不均匀分布,传输效果往往较好,且能够有效地提高溶质的浓度差,从而增加了质传递效率。

2.应用对流传质在工业生产、环境治理等方面应用广泛。

例如,在化工生产中,对流传质可以通过搅拌容器、管道输送等方式实现;在环境工程中,通过水流、空气流动等途径可以促进溶质的传输,加快环境中污染物的分解和迁移。

二、扩散传质扩散传质是指物质在液相介质中由高浓度处向低浓度处的迁移过程。

扩散是分子热运动的结果,是由于溶质分子在液体中的随机运动而产生的局部浓度差,从而导致物质的迁移。

1.原理和特点扩散传质的传输速度较慢,迁移距离较短。

在绝大多数情况下,扩散传质是由溶质分子由高浓度处向低浓度处进行随机运动实现的。

扩散传质受到溶质浓度差、温度、扩散系数等因素的影响。

此外,扩散传质在流体闭合系统中尤为常见,如通气管道、密闭容器内等。

2.应用扩散传质在生物工程、环境工程等领域有诸多应用。

比如在生物细胞内,通过细胞膜的扩散作用,可以实现代谢产物和营养物质的传输;在大气环境中,通过扩散可以促进空气中氧气、二氧化碳等气体的混合与传播。

三、渗透传质渗透传质是指在液体介质中,溶质由高浓度处向低浓度处通过渗透作用进行传输的过程。

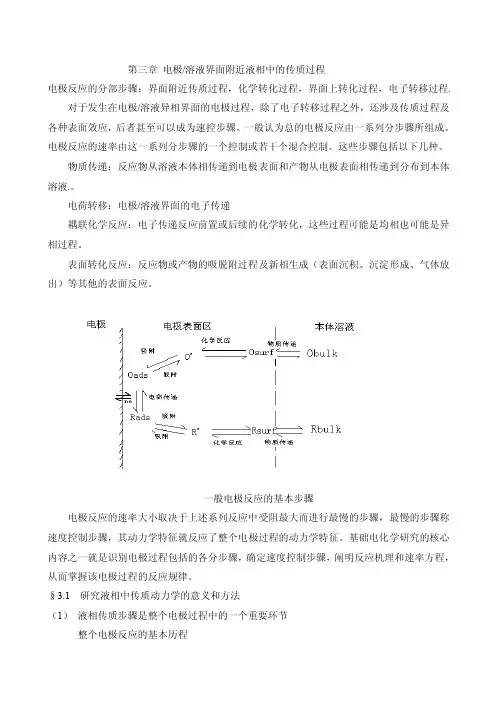

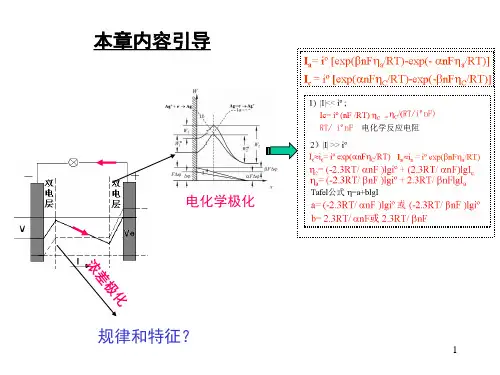

第三章电极/溶液界面附近液相中的传质过程电极反应的分部步骤:界面附近传质过程,化学转化过程,界面上转化过程,电子转移过程.对于发生在电极/溶液异相界面的电极过程,除了电子转移过程之外,还涉及传质过程及各种表面效应,后者甚至可以成为速控步骤。

一般认为总的电极反应由一系列分步骤所组成。

电极反应的速率由这一系列分步骤的一个控制或若干个混合控制。

这些步骤包括以下几种。

物质传递:反应物从溶液本体相传递到电极表面和产物从电极表面相传递到分布到本体溶液.。

电荷转移:电极/溶液界面的电子传递耦联化学反应:电子传递反应前置或后续的化学转化,这些过程可能是均相也可能是异相过程。

表面转化反应:反应物或产物的吸脱附过程及新相生成(表面沉积、沉淀形成、气体放出)等其他的表面反应。

一般电极反应的基本步骤电极反应的速率大小取决于上述系列反应中受阻最大而进行最慢的步骤,最慢的步骤称速度控制步骤,其动力学特征就反应了整个电极过程的动力学特征。

基础电化学研究的核心内容之一就是识别电极过程包括的各分步骤,确定速度控制步骤,阐明反应机理和速率方程,从而掌握该电极过程的反应规律。

§3.1 研究液相中传质动力学的意义和方法(1)液相传质步骤是整个电极过程中的一个重要环节整个电极反应的基本历程(2)液相传质步骤可能成为许多电极过程的控制步骤,由它来决定整个电极过程的动力学特征。

a 电子传递过程(法拉第过程,电化学过程)进行的很快。

(热力学上)b可以增加过电位使反应的活化能降低,从而使电子传递过程大大加快,导致液相传质过程成为决速步骤。

(动力学)(3) 了解液相中的传质动力学规律有助于寻求提高这一步骤进行速度的方法,并消除由于这一步骤进行缓慢而带来的各种限制作用。

a由于液相中传质速度的限制,致使我们无法观测一些快速分布步骤(特例是电子传递过程)的动力学特征和参数。

b电极反应处于混合区时,可以利用这些规律来校正液相传质步骤的影响。

如何研究液相传质动力学?电极过程各个分部步骤是串联进行的,要想单独研究某一分部步骤,必须首先假定其它步骤进行的速度非常快,处于准平衡态,这样才能使问题得以简化。

液相传质过程一液相传质方式中的物质传递通常称为液相传质。

在/溶液界面,液相传质是通过蔓延、电迁移和对流来完成。

1.对流对流是指溶液中的粒子随着液体的流淌而一起运动。

它有自然对流和强制对流之分。

液体各部分之间因浓度差或温度差而形成的对流称自然对流,这是自然发生的。

强制对流则是因外力搅拌溶液而引起的对流。

无论哪种对流形式,都可引起电极表面附近溶液的浓度变幻。

2.电迁移电迁移是带电粒子在电场力作用下发生的移动。

在电极表面附近,电活性物质通常由蔓延和电迁移两种方式传递。

为了简化电化学体系的数学处理,往往仅考虑蔓延这一种传递形式,这时需要通过加入大量电解质(称为支持电解陈)来消退电迁移。

3.蔓延蔓延是指溶液中粒子在浓度梯度作用下,自高浓度向低浓度方向发生的移动。

即使溶液在静止状态,也会发生这种传递现象。

应该指出,三种传质方式中往往惟独一种或两种起主导作用。

在电极表面附近,电活性物质通常由蔓延和迁移两种方式传递,对流速率很小。

因此在电极表面区域,蔓延和迁移的流量控制着电极反应的速率以及由此引起的外电路流过的Faraday电流。

明显,所获得的电流包括蔓延电流((i扩)和迁移电流(i迁),即i=i扩+i迁i扩和i迁的方向可能相同也可能相反,这取决于电场的方向以及电活性物质所带的电荷。

对于带正电荷、带负电荷和不带电荷三种不同反应物在带负电荷电极上的还原,其电流大小不同。

在极谱分析中,迁移电流被认为是一种干扰电流,将在15.3.4节研究。

通常在溶液中加入大量的支持电解质如KC1,借助其降低被分析物的迁移份额,以消退迁移电流。

在许多仅考虑蔓延的体二线性蔓延传质对于一个电化学反应,随反应的举行,反应粒子会不断地消耗,反应产物则不断地生成。

这样,在电极表面附近的液层中会形成浓度梯度,导致粒子的蔓延。

这种蔓延对电化学反应产生十分重要的影响,经常打算电化学反应的速率和电流的大小。

假如只考虑平面电极上x方向的一维(线性)蔓延传质,反应物在x方向的蔓延流量由Fick(菲克)第一定律给出:第1页共2页。

气相总传质单元数和液相总传质单元数好嘞,今天咱们聊聊气相总传质单元数和液相总传质单元数,这听上去是不是有点复杂?别担心,咱们慢慢来,保证让你听得懂,也不会觉得枯燥。

想象一下,你在厨房里忙活,想做一碗香喷喷的汤,得把各种食材混合得恰到好处,对吧?这就是咱们今天讨论的主题,气相和液相之间的那些“调和”。

气相传质单元数听起来像个高深的概念,实际上就像你在气泡水里加柠檬一样简单。

气相,就是气体状态的物质,咱们熟悉的空气、蒸汽什么的。

传质呢,就是指物质从一个地方到另一个地方的过程。

气相传质单元数就像在说,咱们这气体里,物质的转移过程有多少“步骤”,每一步都得有效率,才能让气体里的成分达到平衡。

就像你泡茶的时候,不同的茶叶在水中释放香气,经过一段时间,那个香气才会飘散得均匀。

每一次泡茶,都是一个“传质”的过程,茶叶和水之间的互动,就是气相的真实写照。

再说说液相,总传质单元数。

液相就是咱们平常见到的水、油这些液体,想想你煮面的水,水的温度、浓度、搅拌速度,都会影响面条的口感。

液相传质单元数则是在说,液体中物质的转移效率。

比如,咱们加盐进水里,这盐颗粒在水中溶解的速度,跟水的流动、搅拌是密不可分的。

这里面就有好多讲究,想想咱们家里的大锅炖菜,里头的各种食材、调料,得经过一段时间才能入味。

而这个过程,恰好就是液相传质单元数的体现。

气相和液相就像一对欢喜冤家,互相影响又互相促进。

你想,气体中的成分变化会不会影响液体的状态?比如,气体中的某种物质溶解进水里,就会影响水的味道,水的状态反过来又会影响气体的组成。

这种复杂的关系就像人际关系,越是紧密,变化就越多。

咱们可以想象成两个小伙伴,一个负责搞气,一个负责搞液,他们一起合作,把事情做得更好。

气相和液相的传质单元数可不是一成不变的。

就像咱们日常生活中,天气、温度、压力这些变化都会让气体和液体的行为大不相同。

在不同的条件下,它们的传质效率就像开了挂一样,可能变得更快也可能变得更慢。

液相传质为控制步骤时的电镀过程液相传质为控制步骤时的电镀过程主要包括以下几个方面:一、电镀过程的基本原理电镀是利用电解作用,在金属表面上形成一层具有金属特性的保护性涂层的工艺。

液相传质是指将金属离子通过电解液传输到被镀金属表面的过程。

在电镀过程中,需要通过电源提供稳定的电流,并在电解液中加入金属盐溶液,使金属离子可以在电解液中被激活和传输。

二、电解液的选择与配方电解液是电镀过程中不可或缺的重要元素,它不仅能提供足够的电导性,还可以影响电镀层的质量和性能。

选择合适的电解液需要考虑到被镀金属的种类、要求的镀层性能、操作条件等因素。

电解液的配方也是一个关键环节,通常会选择合适的金属盐、酸碱调节剂、络合剂等进行配制,以实现理想的电镀效果。

三、电流密度的控制电流密度是指通过单位面积的电流流过镀液产生的效果,对电镀层的均匀性、致密性和附着力等都有重要影响。

在电镀过程中,我们需要根据被镀金属的形状、尺寸和要求的镀层质量,选择合适的电流密度进行控制。

正确的电流密度可以确保电流在被镀物体表面的分布均匀,避免产生孔洞、缺陷和过度镀层等问题。

四、温度和搅拌的调控温度和搅拌对电镀过程都有较大影响。

温度的控制可以影响金属溶解速度、离子活化程度和镀层的结构。

一般情况下,温度过高容易引起氢脆、晶粒粗大等问题,温度过低则会导致镀层质量下降。

在电镀过程中,搅拌可以保持电解液的均匀性和一致性,减少因浓度梯度引起的不均匀镀层问题。

五、阳极和阴极的设计与维护阳极和阴极是电镀过程中的两个重要极性。

阳极为电镀过程中溶解金属的来源,阴极则是被镀金属的位置。

阳极和阴极的设计合理与否直接关系到电流分布、容易溶解的金属装置的使用寿命等。

同时,阳极和阴极的维护也是重要的,可以通过定期清洗、修复以及更换来保证电镀过程的稳定性和效果。

六、电镀层的检测与评估电镀层的质量检测是电镀过程中必不可少的环节,可以通过外观观察、厚度测量、粗糙度测试、附着力评估等方法进行。

液相色谱的传质阻力系数液相色谱(Liquid Chromatography,简称LC)是一种重要的分析技术,广泛应用于化学、生物、药物等领域。

在液相色谱过程中,传质阻力是决定分离效果和分析速度的重要因素之一。

本文将详细介绍液相色谱的传质阻力系数。

传质阻力系数是描述液相色谱柱内传质过程的参数,记作H。

它反映了物质在液相中传质所受到的阻碍程度,即物质在固相和液相中的相对迁移速度。

在液相色谱中,物质在移动相中传质的过程可由弥散、吸附等多种传质机制共同作用。

传质阻力系数的大小与液相、固相和溶质性质有关。

液相色谱中传质阻力主要来自两个方面:传递阻力和均匀化阻力。

传递阻力主要是由于物质在液相和固相之间的相对迁移速度不同所引起的。

在固定相中,固体颗粒上具有一定的空隙,流经物质的移动相要通过这些空隙,因此会造成一定的传递阻力。

而物质在流经液相时,液相与固相之间会存在一定的阻力,这也是传递阻力的来源之一。

均匀化阻力是由于液相和固相内部存在的不均匀性引起的。

在液相色谱柱中,流体流动是复杂而不均匀的,会导致液相的速度分布不均匀,从而在传质过程中产生均匀化阻力。

此外,固相柱中的颗粒形状和尺寸的不均匀性也会影响传质的均匀化,增加传质阻力。

液相色谱的传质阻力系数与柱填料、流动相、操作条件等因素有密切关系。

首先,柱填料的特性对传质阻力有很大影响。

柱填料的形状、粒径、孔径等决定了固相材料的特性,进而影响传质阻力的大小。

一般来说,粒径越小、孔径越大的柱填料,传质阻力越小。

此外,柱填料的表面性质也会影响传质阻力。

例如,吸附剂种类的改变会产生不同的吸附情况,进而影响传质阻力。

其次,流动相的性质也对传质阻力有很大影响。

流动相的粘度、密度、表面张力等参数决定了液相的性质,进而影响传质阻力的大小。

一般来说,流动相的粘度越小,传质阻力越小。

此外,流动相的溶解性也会影响传质阻力。

一些溶质具有很强的吸附性,会增加传质阻力。

最后,操作条件也会对传质阻力产生影响。

液相体积传质系数液相体积传质系数是指在液相中,溶质在单位时间内通过单位面积的传质量与浓度差的比值。

它是描述液相传质过程的重要参数,对于化学反应、分离、萃取等工艺过程的设计和优化具有重要的意义。

液相体积传质系数的计算方法有多种,其中最常用的是斯特罗克斯公式。

该公式是基于菲克定律和斯托克斯定律推导而来的,其表达式为:K = D/h其中,K为液相体积传质系数,D为扩散系数,h为液相层厚度。

扩散系数是描述溶质在液相中扩散速度的参数,它与溶质的分子量、液相温度、溶剂粘度等因素有关。

液相层厚度则是指溶液与传质界面之间的距离,它与传质设备的设计和操作方式有关。

液相体积传质系数的大小直接影响着传质速率和传质效率。

一般来说,传质系数越大,传质速率越快,传质效率也越高。

因此,在工业生产中,通常会采取一些措施来提高液相体积传质系数,以达到更高的生产效率和经济效益。

提高液相体积传质系数的方法主要有以下几种:1.增加传质界面积传质界面积是指溶液与传质设备之间的接触面积,它是影响传质速率和传质效率的重要因素。

因此,在工业生产中,通常会采取一些措施来增加传质界面积,如采用多级萃取、增加传质设备的内部结构等。

2.提高液相搅拌强度液相搅拌强度是指液相中溶质分子的扩散速度和液相分子的混合程度,它对液相体积传质系数有着重要的影响。

因此,在工业生产中,通常会采取一些措施来提高液相搅拌强度,如增加搅拌器的转速、改变搅拌器的形状等。

3.调节液相温度和pH值液相温度和pH值是影响液相体积传质系数的重要因素。

一般来说,液相温度越高,液相体积传质系数越大;而pH值的变化也会对液相体积传质系数产生影响。

因此,在工业生产中,通常会采取一些措施来调节液相温度和pH值,以达到更高的传质效率。

液相体积传质系数是描述液相传质过程的重要参数,对于化学反应、分离、萃取等工艺过程的设计和优化具有重要的意义。

在工业生产中,通过采取一些措施来提高液相体积传质系数,可以达到更高的生产效率和经济效益。

液相总传质系数液相总传质系数是指在液体顺流运动中,溶质从液相中传递到固体相(例如固体表面)的速率与浓度差之间的比例关系。

它是描述物质传递过程中速度的一个重要指标,对于实际工程应用来说具有很大的意义。

要理解液相总传质系数,首先要了解传质过程。

在传质过程中,溶质从液相中通过扩散、对流和化学反应等方式传递到固体相。

总传质系数包括两个主要的传质参数:扩散传质系数和对流传质系数。

扩散传质系数是指溶质从液相由于扩散作用而传递到固体相的速率。

扩散作用是指溶质由高浓度区域向低浓度区域传递的行为。

扩散速率与浓度差、温度、溶质的分子量和溶液的粘度等因素有关。

在工程应用中,可通过测定溶质浓度梯度的分布和扩散距离来计算扩散传质系数。

对流传质系数是指溶质由于液相的对流作用而传递到固体相的速率。

对流作用是指由于液相流动而带动溶质传递的行为。

对流速率与流体的流速、溶质浓度差、流体的密度和粘度等因素有关。

在工程应用中,可通过测定溶质在液相中的传质速率和流体的流速来计算对流传质系数。

液相总传质系数是扩散传质系数和对流传质系数之和。

液相总传质系数的大小取决于扩散传质系数和对流传质系数的相对贡献程度。

当扩散传质系数远远大于对流传质系数时,液相总传质系数主要受扩散传质的影响;当对流传质系数远远大于扩散传质系数时,液相总传质系数主要受对流传质的影响。

在实际应用中,液相总传质系数一般会同时考虑扩散和对流传质的影响。

在工程应用中,液相总传质系数的确定是非常重要的。

它在许多工业过程中起着关键的作用,例如化工反应器中的反应速率、吸收剂中的传质速率等。

而且,液相总传质系数的提高可以大大提高传质效率,减少设备的尺寸和能耗。

液相总传质系数的测定方法有很多种,包括质量平衡法、瞬态响应法、浓度边界法等。

根据具体情况选择合适的方法进行测量,并结合模型进行计算和分析,可以得到较为准确的液相总传质系数。

总之,液相总传质系数是描述溶质由液相传递到固体相的速度的重要指标。