第三章(3)__液相传质步骤动力学

- 格式:ppt

- 大小:1.00 MB

- 文档页数:58

第3章 电化学极化 (电荷转移步骤动力学)绪论中曾提到:一个电极反应是由若干个基本步骤形成的,一个反应至少有三个基本步骤:00R R ze O O s s →→+→-1) 反应粒子自溶液深处向电极表面的扩散——液相传质步骤。

2) 反应粒子在界面得失电子的过程——电化学步骤。

3) 产物生成新相,或向溶液深处扩散。

当有外电流通过电极时,ϕ将偏离平衡值,我们就说此时发生了极化。

如果传质过程是最慢步骤,则ϕ的偏离是由浓度极化引起的(此时0i s i C C ≠,e ϕ的计算严格说是用s i C 。

无浓度极化时0i s i C C =,ϕ的改变是由s i C 的变化引起)。

这时电化学步骤是快步骤,平衡状态基本没有破坏。

因此反映这一步骤平衡特征的Nernst 方程仍能使用,但须用ϕ代e ϕ,s i C 代0i C ,这属于下一章的研究内容。

如果传质等步骤是快步骤,而电化学步骤成为控制步骤,则这时ϕ偏离e ϕ是由电化学极化引起的,也就是本章研究的内容。

实际上该过程常常是比较慢的,反应中电荷在界面有积累(数量渐增),ϕ随之变化。

由此引起的ϕ偏离就是电化学极化,这时Nernst 方程显然不适用了,这时ϕ的改变将直接以所谓“动力学方式”来影响反应速度。

3.1 电极电位与电化学反应速度的关系电化学反应是一种特殊的氧化—还原反应(一个电极上既有氧化过程,又有还原过程)。

若一个电极上有净的氧化反应发生,而另一个电极上有净的还原反应发生,则在这两个电极所构成的电化学装置中将有电流通过,而这个电流刚好表征了反应速度的大小,)(nFv i v i =∝[故电化学中总是用i 表示v ,又i 为电信号,易测量,稳态下串联各步速度同,故浓差控制也用i 表示v 。

i 的单位为A/cm 2,zF 的单位为C/mol ,V 的单位为mol/(cm 2.s )]。

既然电极上有净的反应发生(反应不可逆了),说明电极发生了极化,ϕ偏离了平衡值,偏离的程度用η表示,极化的大小与反应速度的大小有关,这里就来研究i ~ϕ二者间的关系。

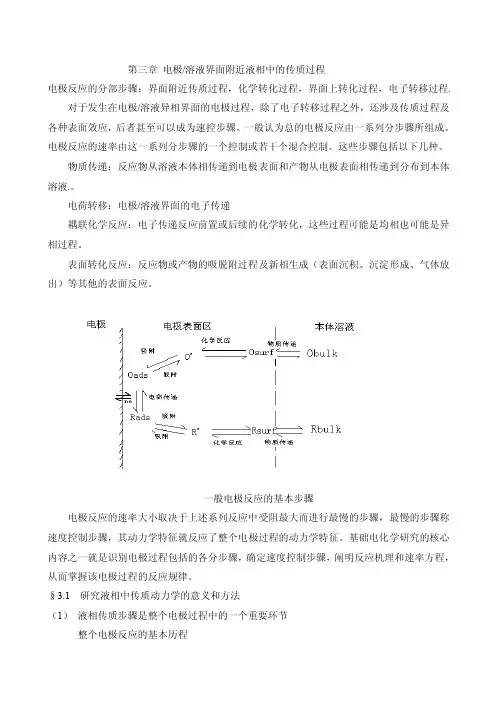

第三章电极/溶液界面附近液相中的传质过程电极反应的分部步骤:界面附近传质过程,化学转化过程,界面上转化过程,电子转移过程.对于发生在电极/溶液异相界面的电极过程,除了电子转移过程之外,还涉及传质过程及各种表面效应,后者甚至可以成为速控步骤。

一般认为总的电极反应由一系列分步骤所组成。

电极反应的速率由这一系列分步骤的一个控制或若干个混合控制。

这些步骤包括以下几种。

物质传递:反应物从溶液本体相传递到电极表面和产物从电极表面相传递到分布到本体溶液.。

电荷转移:电极/溶液界面的电子传递耦联化学反应:电子传递反应前置或后续的化学转化,这些过程可能是均相也可能是异相过程。

表面转化反应:反应物或产物的吸脱附过程及新相生成(表面沉积、沉淀形成、气体放出)等其他的表面反应。

一般电极反应的基本步骤电极反应的速率大小取决于上述系列反应中受阻最大而进行最慢的步骤,最慢的步骤称速度控制步骤,其动力学特征就反应了整个电极过程的动力学特征。

基础电化学研究的核心内容之一就是识别电极过程包括的各分步骤,确定速度控制步骤,阐明反应机理和速率方程,从而掌握该电极过程的反应规律。

§3.1 研究液相中传质动力学的意义和方法(1)液相传质步骤是整个电极过程中的一个重要环节整个电极反应的基本历程(2)液相传质步骤可能成为许多电极过程的控制步骤,由它来决定整个电极过程的动力学特征。

a 电子传递过程(法拉第过程,电化学过程)进行的很快。

(热力学上)b可以增加过电位使反应的活化能降低,从而使电子传递过程大大加快,导致液相传质过程成为决速步骤。

(动力学)(3) 了解液相中的传质动力学规律有助于寻求提高这一步骤进行速度的方法,并消除由于这一步骤进行缓慢而带来的各种限制作用。

a由于液相中传质速度的限制,致使我们无法观测一些快速分布步骤(特例是电子传递过程)的动力学特征和参数。

b电极反应处于混合区时,可以利用这些规律来校正液相传质步骤的影响。

如何研究液相传质动力学?电极过程各个分部步骤是串联进行的,要想单独研究某一分部步骤,必须首先假定其它步骤进行的速度非常快,处于准平衡态,这样才能使问题得以简化。

学习液相,必须要知道的三大理论写在前面高效液相色谱我们常用,如何操作自然难不倒我们,那么,液相色谱的分析的理论基础是什么?这个你知道吗?这一篇咱们好好学一学液相色谱的分析理论基础,可以让你更好地使用高效液相色谱仪。

在说分析的理论基础之前,问大家一个问题,为什么液相色谱柱的内径都不是整数呢?”例如:1.7、1.9、2.1、4.6这是为什么呢?想了解真相?往下看色谱分析的目的是将样品中各组分彼此分离。

组分要达到完全分离,两峰间的距离必须足够远,两峰间的距离是由组分在两相的分配系数决定的,即色谱过程的热力学性质有关。

但是两峰间虽有一定的距离,如果每个峰都很宽,以至彼此重叠,还是不能分开。

这些峰的宽或窄是由组分在色谱柱中传质和扩散行为决定的,即与色谱过程中的动力学性质有关。

因此要从动力学和热力学两方面来研究色谱行为。

色谱热力学理论主要研究溶质在色谱柱内的分离机制及分子特征与分离结果之间的关系;色谱动力学主要研究溶质在色谱柱中的运输规律,解释色谱流出曲线的形状、影响色谱区带展宽及峰形的因素,从而为获得高效能色谱分离结果提供理论指导,为峰形预测、重叠峰的定量解析以及选择最佳色谱分离方法奠定理论基础。

先复习一下仪器分析的重点——色谱分析的三大理论。

1相平衡理论相平衡理论认为溶质在流动相和固定相之间达到平衡。

分配(吸附)色谱的分离是基于样品组分在固定相和流动相之间反复多次的分配(吸附-脱附)过程,在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相之间分配达到平衡时的浓度之比K分配系数,分配系数是由组分在两相的热力学性质决定的。

在一定温度下,分配系数K小的组分在流动相中浓度大,先流出色谱柱。

K=Cs/Cm lnK=-△Gm/RTc由上式可以看出分配系数和温度呈反比,升高温度,分配系数变小,组分在固定相的浓度减小,可缩短出峰时间。

分配比κ又称容量因子,它是在一定温度和压力下,组分在两相间分配达平衡时,分配在固定相和流动相中的质量比κ=ms/mm,κ越大说明组分在固定相中的量越多,相当于柱的容量越大,因此又称分配容量比或容量因子。

《电化学原理》课程教学大纲课程代码:080331038课程英文名称: Principle of Electrochemistry课程总学时:48 讲课:48 实验:0 上机:0适用专业:应用化学专业大纲编写(修订)时间:2017.7一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标本课程是应用化学专业的专业基础必修课,为学生学习专业课和从事本专业的科研,生产工作打下必备的理论基础,它是培养应用化学类工程技术人才整体知识结构及能力结构的重要组成部分。

本课程重点介绍电化学的基本概念、基本规律和水溶液电化学的基本原理,讲授的内容包括电化学热力学、电极/溶液界面的结构与性质、电极过程概述、液相传质步骤动力学、电子转移步骤动力学、气体电极过程。

教学目标是通过本课程的学习,使学生掌握水溶液电化学的基本概念和基本规律,能正确、熟练地进行电化学计算,有运用基本理论分析和解决金属腐蚀与防护过程中的电化学问题的能力和了解基本的电化学实验原理。

着重培养学生的理论基础和自然科学素养。

(二)知识、能力及技能方面的基本要求通过课堂教学,课后作业,要求学生准确掌握电化学的基本概念及电化学反应的基本规律,较熟练地进行电化学计算,具有能运用所学理论分析、解决电化学腐蚀与防护技术问题的初步能力。

(三)实施说明以培养学生的专业基础理论为目标。

在教学中可以使用多媒体教学手段。

对于难点内容,在讲授过程中可适当设置部分章节的自学讨论课。

讲授过程中多吸收新的理论和研究成果,科学合理地处理教材内容。

(四)对先修课的要求高等数学、无机化学、物理化学(五)对习题课、实验环节的要求本课程全部为理论教学内容。

可设置1-2次习题课,集中讲解。

(六)课程考核方式1.考核方式:考试2.考核目标:在考核学生对电化学基本知识、基本原理和方法的基础上,重点考核学生的理解能力、分析能力和计算能力。

3.成绩构成:本课程的总成绩主要由两部分组成:平时成绩(包括作业情况、出勤情况等)占20%,期末考试成绩占80%。

电化学原理简答题第三章电极/溶液界面的结构与性质1.为什么电毛细曲线是具有极大值的抛物线形状?溶液界面存在双电层,剩余电荷无论带正电还是负电,同性电荷间相互排斥,使界面扩大,而界面张力力图使界面缩小,两者作用效果相反,因此带电界面的张力比不带电时小,且电荷密度越大,界面张力越小,因此电毛细曲线是具有极大值的抛物线形状。

2.标准氢电极的表面剩余电荷是否为零?不一定,标准氢电极电位为0指的是氢标电位,是人为规定的,电极表面剩余电荷密度为0时的电位指的是零电荷电位,其数值并不一定为0;因为形成相间电位差的原因除了离子双电层外,还有吸附双电层\偶极子双电层\金属表面电位。

3.影响双电层结构的主要因素是什么?为什么?静电作用和热运动。

静电作用使符号相反的剩余电荷相互靠近,贴于电极表面排列,热运动使荷电粒子外散,在这两种作用下界面层由紧密层和分散层组成。

4.什么叫Ψ1电位?能否说Ψ1电位的大小只取决于电解质总浓度而与电解质本性无关? Ψ1电位的符号是否总是与双电层总电位的符号一致?为什么?距离电极表面d处的电位叫Ψ1电位。

不能,因为不同的紧密层d的大小不同,而紧密层的厚度显然与电解质本性有关,所以不能说Ψ1电位的大小只取决于电解质总浓度而与电解质本性无关。

当发生超载吸附时Ψ1电位的符号与双电层总电位的符号不一致。

5.简要概括电极/溶液界面发展的四个阶段、优缺点及其主要内容。

①亥姆赫兹紧密双电层模型:主要内容:将双电层比作是平行板电容器优点:a能够解释界面张力随电极电位变化b能够解释微分电容曲线上所出现的平台区域缺点:a解释不了界面电容随电极电位和溶液总浓度的变化规律b解释不了在稀溶液中,零电荷电位下微分电容最小等实验事实②Gouy和Chapman分散层模型:主要内容:溶液中的离子在静电作用和热运动作用下,按位能场中粒子的波尔兹曼分配律分布,完全忽略紧密层,只考虑分散层。

优点:a能较好解释微分电容最小值的出现b能较好解释电容随电极电位的变化规律缺点:a理论计算微分电容值与实验事实相差太大b解释不了微分电容曲线上的“平台区”的出现③Stern模型(双电层静电模型):主要内容:双电层由紧密层和分散层两部分组成。