7-1 现代生物进化理论的由来

- 格式:doc

- 大小:215.50 KB

- 文档页数:10

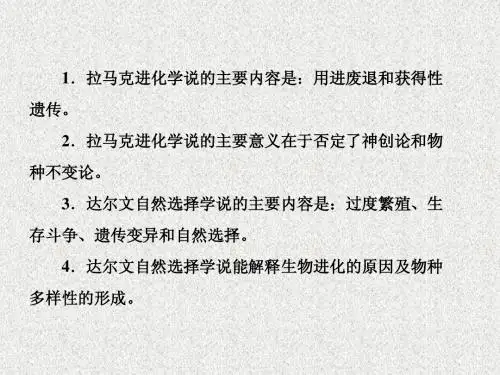

现代生物进化理论第1节 现代生物进化理论的由来一、拉马克的进化学说1、拉马克的进化学说的主要内容——用进废退、获得性遗传(1)、生物都不是神创的,而是由更古老的生物进化来的。

这对当时人们普遍信奉的神创造成一定冲击,因此具有进步意义。

(2)、生物是由低等到高等逐渐进化的。

(3)、对于生物进化的原因,他认为:一是“用进废退”的法则;二是“获得性遗传”的法则。

但这些法则缺乏事实依据,大多来自于主观推测。

2、拉马克的进化学说的历史意义二、达尔文自然选择学说(一)、达尔文自然选择学说的主要内容1.过度(不是过渡)繁殖 —— 选择的基础生物体普遍具有很强的繁殖能力,能产生很多后代,不同个体间有一定的差异。

2.生存斗争 —— 进化的动力、外因、条件大量的个体由于资源空间的限制而进行生存斗争。

在生存斗争中大量个体死亡,只有少数的个体生存下来。

生存斗争包括三方面:(文科生了解)(1)生物与无机环境的斗争(2)种内斗争(3)种间斗争生存斗争对某些个体的生存不利,但对物种的生存是有利的,并推动生物的进化。

3.遗传变异 ——进化的内因在生物繁殖的过程中普遍存在着遗传变异现象,生物的变异是不定向的,有的变异是有利的,有的是不利的,其中具有有利变异的个体就容易在生存斗争中获胜生存下去,反之,具有不利变异个体就容易被淘汰。

4.适者生存 —— 选择的结果适者生存,不适者被淘汰是自然选择的结果。

自然选择只选择适应环境的变异类型,通过多次选择,使生物的微小有利变异通过繁殖遗产给后代,得以积累和加强,使生物更好的适应环境,逐渐产生了新类型。

所以说变异不是定向的,但自然选择是定向的,决定着进化的方向。

(二)、达尔文的自然选择学说的历史局限性和意义1、 意义:自然选择学说能够科学地解释生物进化原因以及生物的多样性和适应性。

2、 不足:对遗传和变异本质,不能做出科学的解释。

对生物进化的解释局限在个体水平。

第2节 现代生物进化理论的主要内容一、种群基因频率的改变与生物进化(一)种群是生物进化的基本单位1、种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。

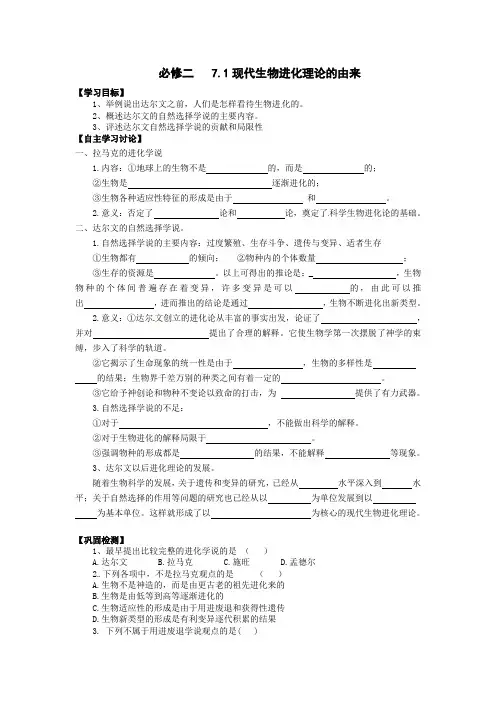

必修二 7.1现代生物进化理论的由来【学习目标】1、举例说出达尔文之前,人们是怎样看待生物进化的。

2、概述达尔文的自然选择学说的主要内容。

3、评述达尔文自然选择学说的贡献和局限性【自主学习讨论】一、拉马克的进化学说1.内容:①地球上的生物不是的,而是的;②生物是逐渐进化的;③生物各种适应性特征的形成是由于和。

2.意义:否定了论和论,奠定了科学生物进化论的基础。

二、达尔文的自然选择学说。

1.自然选择学说的主要内容:过度繁殖、生存斗争、遗传与变异、适者生存①生物都有的倾向;②物种内的个体数量;③生存的资源是。

以上可得出的推论是:_ ,生物物种的个体间普遍存在着变异,许多变异是可以的,由此可以推出,进而推出的结论是通过,生物不断进化出新类型。

2.意义:①达尔文创立的进化论从丰富的事实出发,论证了,并对提出了合理的解释。

它使生物学第一次摆脱了神学的束缚,步入了科学的轨道。

②它揭示了生命现象的统一性是由于,生物的多样性是的结果;生物界千差万别的种类之间有着一定的。

③它给予神创论和物种不变论以致命的打击,为提供了有力武器。

3.自然选择学说的不足:①对于,不能做出科学的解释。

②对于生物进化的解释局限于。

③强调物种的形成都是的结果,不能解释等现象。

3、达尔文以后进化理论的发展。

随着生物科学的发展,关于遗传和变异的研究,已经从水平深入到水平;关于自然选择的作用等问题的研究也已经从以为单位发展到以为基本单位。

这样就形成了以为核心的现代生物进化理论。

【巩固检测】1、最早提出比较完整的进化学说的是()A.达尔文B.拉马克C.施旺D.孟德尔2.下列各项中,不是拉马克观点的是()A.生物不是神造的,而是由更古老的祖先进化来的B.生物是由低等到高等逐渐进化的C.生物适应性的形成是由于用进废退和获得性遗传D.生物新类型的形成是有利变异逐代积累的结果3. 下列不属于用进废退学说观点的是( )A、人的盲肠因为长期不用而退化B、适应捕食的需求,鹰的视觉变得越来越敏锐C、努力学习,会开发智力,是人类进化的一个重要因素D、当严寒来临时,抗寒能力弱的都死亡了,只剩下抗寒能力强的,整个种群就进化4.用现代生物进化理论看,达尔文自然选择学说的缺陷主要是()①自然选择学说能科学地解释生物进化的原因和生物的适应性、多样性的形成②自然选择学说认为生物个体是生物进化的基本单位③自然选择学说对遗传和变异的本质未能作出科学的解释④自然选择学说不能解释物种大爆发等现象A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④5.下列各现象中不属于自然选择作用的例子的是()A、纯种长毛垂耳狗的形成B、因工业污染而使某种蛾子发生黑化C、某些细菌对抗生素的抗性D、头发里的虱子经DDT处理后仍有突变种存活下来6.对生物进化的方向起决定作用的是:()A.基因突变B.染色体变异C.获得性遗传D.自然选择7.现代生物进化理论的核心是:A.获得性遗传B. 用尽废退学说C.自然选择学说D.中性学说8.在下列几种简式中,能较确切地说明达尔文进化论的是:()A.过度繁殖→遗传变异→生存斗争→适者生存B.环境变化→定向变异→去劣留优 C.生存斗争→用进废退→适者生存D.环境变化→用进废退→获得性遗传→适者生存9.在生物进化过程中,可以定向积累微小有利变异的是:A.定向的变异和自然选择 B.生存斗争和自然选择C.自然选择和适者生存 D.自然选择和遗传10.用达尔文的自然选择学说,来判断下列叙述中正确的是A.野兔的保护色和鹰锐利的目光是它们相互选择的结果B.长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃高处的树叶,因此颈和前肢变得都很长C.尺蛾工业黑化现象是因为受煤烟污染而被熏黑的D.北极熊为了适应冰天雪地的环境,所以它们都定向地产生了白色的变异11.生物进化的内在因素是A.自然选择 B.遗传和变异 C.生存斗争 D.适者生存12、雄鹿往往用鹿角作为争夺配偶的武器,按照达尔文的观点,现在的雄鹿鹿角发达的原因是()A、代代经常使用的结果B、繁殖后代的需要C、变异朝着有利方向发展的结果D、自然选择的结果。

第1节 现代生物进化理论的由来一、拉马克的进化学说1.主要观点2.意义(1)是历史上第一个比较完整的进化学说。

(2)否定了神创论和物种不变论,奠定了科学生物进化的基础。

二、达尔文的自然选择学说1.自然选择学说的主要内容2.对自然选择学说的评价3.达尔文以后进化理论的发展(1)随着生物科学的发展,关于遗传和变异的研究,已经从性状水平深入到基因水平。

(2)关于自然选择的作用等问题的研究,已经从以生物个体为单位发展到以种群为基本单位。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.由于缺少草而吃树叶的长颈鹿脖子越来越长,符合拉马克的观点。

() 2.达尔文认识到遗传和变异的本质并做出了科学的解释。

() 3.生物进化的内因是生存斗争。

() 4.现代生物进化理论的核心是自然选择学说,研究对象为生物个体。

() 提示:1.√2.×达尔文没有对遗传和变异的本质做出科学的解释。

3.×生物进化的内因是遗传、变异。

4.×现代生物进化理论的研究对象是种群。

下图是长颈鹿的进化过程图,据图分析:1.请利用拉马克的观点解释长颈鹿脖子长的原因。

提示:长颈鹿主要以树叶为食,要想获得足够的食物就需天天伸长脖子去取食高处的树叶,由于“用进废退”,从而形成了现在的长颈鹿。

2.结合变异知识,思考:环境引起的性状改变一定能遗传给后代吗?提示:不一定。

只有环境改变导致了遗传物质改变进而引起的性状改变,才能遗传给后代。

[归纳总结]1.对拉马克进化学说的理解(1)用进废退:凡是没有达到其发展限度的每一种动物,它的任何器官,如果比较持续地使用,则会逐渐增强,并且发达起来。

相反,任何器官如不经常使用,则会逐渐衰弱,其功能减退,最后导致器官的退化或消失。

(2)获得性遗传:在环境条件的影响下,一个动物经常使用某种器官或经常不使用某种器官的结果是发展某器官或丧失某器官,这种获得的变异可以通过生殖遗传给后代。

(3)拉马克进化学说的“用进废退”和“获得性遗传”的观点具有科学的局限性。

第1节现代生物进化理论的由来基础巩固一、选择题1.根据达尔文的进化学说,长颈鹿的颈和腿之所以特别长,是由于()A.为了摄食树叶,颈和腿不断伸长,代代相传,愈伸愈长B.长颈长腿者比短颈短腿者有较多的生存机会C.长颈长腿者影响了遗传基因D.基因控制的性状在表达时受到环境的影响[答案] B[解析]根据达尔文的自然选择学说,长颈鹿的颈和腿之所以特别长,是由于长颈和长腿比短颈短腿都有较多的生存机会。

2.雄鹿往往用鹿角作为争夺配偶的武器,所以它的鹿角发达。

下列不是拉马克的观点的是()A.鹿角发达的个体被保留B.鹿角因经常使用而发达C.鹿角的变异朝着有利于其生存的方向发展D.雄鹿为了繁衍后代的需要而使鹿角发达[答案] A[解析]B是用进的观点,C是定向变异的观点,D是按意愿变异的观点,也是定向变异的观点。

B、C、D都是拉马克学说的观点。

3.用生物进化论的观点解释病菌抗药性不断增强的原因是(多选)()A.使用抗菌素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强的方向变异B.抗菌素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的C.抗菌素对病菌进行自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的D.病菌中原来就有抗药性强的个体,在使用抗菌素的过程中淘汰了抗药性弱的个体[答案]CD[解析]根据达尔文自然选择、适者生存原理,我们知道,生物的变异是不定向的而自然选择是定向的。

病菌中有少量个体由于基因突变等原因,本身就存在着能够抵抗某种抗菌素的可遗传的变异,当人们使用抗菌素后,抗菌素对病菌起到一个选择作用(注意:这种选择不能称为人工选择,人工选择是向着对人类有利的方向进行的),绝大多数没有抗药性的个体死亡,少数产生了抗药性的个体生存下来,并通过遗传使后代亦具有了抗药性这一特性。

这样经过多次用药后,病菌的抗药性越来越强。

这就是一种抗菌素最初效果很好,用一段时间后疗效降低的原因所在。

当病菌产生了抗药性后,人们为了杀死病菌,不得不采取加大抗菌素的用量、几种抗菌素混用的方法来提高治疗效果。

4.按照达尔文进化学说,下列叙述哪项是正确的()A.生活在地下水井中的盲螈,因长期不用眼睛而失去视觉B.食蚁兽的长舌是因为长期舔食树缝中的蚂蚁反复不断伸长所致C.鹿和狼在长期的生存斗争中相互选择,结果发展了自己的特征D.春小麦连年冬种可以变成冬小麦,这是环境影响的结果[答案] C[解析]在理解和解释生物进化过程中,很容易注重环境的影响,过分强调环境的作用,即用拉马克的用进废退学说去解释和理解生物进化问题,如认为盲螈失明是黑暗不用眼睛所致,食蚁兽的长舌是反复使用的结果,春小麦冬种变成冬小麦是因低温所致等等,这是许多同学的一致看法,即环境改变→生物性状(蛋白质)改变→改变的性状可以遗传(导致遗传物质——核酸的改变)→代代影响逐渐积累形成新性状。

这种获得性状得不到现代遗传学“中心法则”的证实,因为遗传信息不可能由蛋白质(改变)→核酸(改变),至今尚未发现这条传递途径。

因此A、B、D三项叙述是错误的。

只有遗传物质发生变异(内在因素),并在环境的定向选择(外在因素)条件下,使适应环境的变异性状积累,从而形成盲觉、长舌、抗低温性状。

达尔文自然选择学说得到现代遗传学的支持。

用达尔文自然选择学说解释鹿和狼的关系是:鹿在狼选择(捕食)条件下,使得体壮、敏捷、奔跑迅速等变异(特征)得到积累和发展,另一方面,狼在鹿的选择(是否能捕获食物,获得生存)条件下,使狡猾灵活、奔跑迅速、善于捕食等变异(特征)得到积累发展。

结果狼和鹿在长期的生存斗争中发展了各自的特征。

5.下列关于达尔文自然选择学说的意义的叙述,不正确的是()A.最早提出了完整的生物进化理论B.对生物进化的原因提出了合理的解释C.能科学地解释生物的统一性和多样性D.为辩证唯物主义世界观提供了科学武器[答案] A二、非选择题6.生活在加拉帕戈斯群岛上的地雀,其祖先原来生活在南美洲大陆,迁移到加拉帕戈斯群岛后,分布在不同的岛屿上,后来发现分布在不同岛屿上的地雀,嘴的形状各不相同。

试用自然选择学说解释:(1)鸟嘴的__________体现了生物的变异一般是__________。

(2)迁移到加拉帕戈斯群岛后________对鸟嘴的________进行________的________,通过逐代________和遗传,最终导致不同岛屿上的鸟嘴的形状各不相同。

(3)假如它们生活在同一个岛屿上,能产生如此多样的鸟嘴吗?________。

为什么?______________________________。

(4)上述选择的是生物的哪一种特性?________,生物变异如何在下一代积累加强?________,选择动力是________,选择的结果是________。

(5)拉马克学说解释和上述解释的不同之处在于,达尔文学说认为变异和适应是两回事,适应是________和________的结果。

拉马克学说认为变异和适应是一回事,________是产生变异的过程,又是形成________的过程。

[答案](1)差异不定向的(2)环境差异定向选择选择(3)不能因为它们处于相同的地理环境中,不存在分裂性选择,适应是同方向的(4)变异通过遗传生存斗争适者生存(5)变异自然选择用进废退适应[解析]自然选择学说认为变异是不定向的,因此鸟嘴的形状本来就存在着差异。

但环境的选择是定向的,因此环境可对鸟嘴的形状进行选择。

在生存斗争中,只有适应环境的能生存并通过遗传定向积累,生存斗争是自然选择的动力。

自然选择是对变异的选择,结果是适者生存。

能力拓展一、选择题1.达尔文的进化理论不能解释的问题是()①生物的多样性;②保护色;③生物遗传和变异的本质;④定向的自然选择;⑤自然选择对遗传和变异如何起作用;⑥生物的生存斗争A.①②B.④⑥C.③⑤D.④⑤[答案] C[解析]达尔文的进化理论能解释生物的多样性、适应性,它认为过度繁殖和有限的资源引起了生存斗争,通过自然选择,只有有利变异能生存,因此自然选择能解释①②④⑥。

2.拉马克进化学说的进步意义体现在()A.科学地解释了生物进化的原因B.提出了“用进废退”和“获得性遗传”的理论C.最先提出了比较完整的进化学说D.使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道[答案] C[解析]拉马克进化学说的进步意义体现在最先提出了比较完整的进化学说。

3.从现代生物进化理论来看,达尔文自然选择学说的缺陷是()①自然选择学说能科学地解释生物进化的原因和生物的适应性、多样性的形成②自然选择学说认为生物个体是生物进化的基本单位③自然选择学说对遗传和变异的本质未能作出科学的解释④自然选择学说不能解释物种大量爆发等现象A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④[答案] D4.下列说法符合达尔文自然选择学说的是()A.生存斗争仅指种内斗争B.不遗传的变异在进化上是有意义的C.生存斗争与生物进化无关D.自然选择决定生物进化的方向[答案] D5.枯叶蝶的翅膀颜色和形状极似枯叶,这种拟态的形成是由于枯叶蝶的祖先()A.变异后经人工选择的结果B.变异后经自然选择的结果C.自然选择再变异的结果D.人工选择后再变异的结果[答案] B[解析]拟态属于生物的适应性。

自然选择学说认为,生物变异是不定向的,但通过环境的定向选择后,只有有利变异能生存,不利变异被淘汰。

6.关于达尔文学说和拉马克学说的区别,正确的说法是() A.达尔文学说认为环境的作用可引起不定向的变异B.拉马克学说认为不定向的变异由动物的意愿决定的C.达尔文学说认为变异后就能适应环境D.拉马克学说认为生物通过变异适应环境[答案] D[解析]达尔文学说认为变异是自然界始终存在的,故A不正确,也认为变异是不定向的,只有有利变异适应环境,故C不正确。

拉马克学说认为生物可根据自己的意愿产生适应环境的变异,变异是定向的,故B不正确。

7.下列叙述中,属于“获得性遗传”观点的是()A.后天形成的性状可以遗传给后代B.后代可以获得亲代的全部性状C.后代可以得到亲代的遗传物质D.生物所有性状的获得都是遗传的结果[答案] A[解析]后天形成的性状可以遗传给后代是拉马克的“获得性遗传”的观点。

二、非选择题8.下面是关于果蝇对DDT抗药性的进化实验:实验一将一个果蝇群体(第一代)饲养到一定规模后,用涂有a 浓度DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第二代)继续饲养到一定规模后用2a浓度的DDT处理,将存活下来的果蝇后代(第三代)继续饲养到一定规模后用3a浓度的DDT处理……用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。

到第15代时,DDT浓度增加至15a,仍有能抗浓度为15aDDT的果蝇存活。

因此,实验者认为,果蝇的变异是“定向的”,即是在环境条件(DDT)的“诱导”下产生的,并且认为,该实验证实了拉马克“用进废退学说”的正确性。

另有学者发现了“实验一”设计的缺陷,怀疑实验一得出的结论的科学性,因而设计了实验二。

实验二将若干雌雄果蝇分别饲养成若干个家系,此为第一代,然后将每个家系分两半,用a浓度的DDT分别处理每个家系的一半。

然后在有果蝇存活的家系的另一半果蝇中,再培养若干个家系(第二代),将每个家系分成两半,用2a浓度的DDT处理每个家系的一半。

在有果蝇存活的家系的另一半中,再培养若干个家系……用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。

到第15代时,DDT浓度增加至15a,也产生了能抗15a浓度DDT的果蝇群体。

然而这些具有抗性的果蝇的父母及其祖先并没有接触过DDT。

通过对实验二的分析,你认为:(1)DDT对果蝇变异所起的作用不是“诱导”,而是________。

果蝇种群的进化是定向的,而果蝇个体的变异是________的,果蝇抗药性的产生在环境变化(DDT处理)之________(填“前”、“中”或“后”)。

(2)通过对实验一和实验二的比较分析,你认为实验一得出不正确结论的原因是:①__________________________________________________;②__________________________________________________。

[答案](1)选择不定向前(2)①实验一将果蝇个体作为进化的单位来研究不能发现个体变异不定向的特点②实验一用DDT直接处理果蝇,虽然看到的是群体变异,但容易误认为DDT对果蝇的抗性起“诱导”作用,而看不出“诱导”掩盖下的选择作用9.回答下列有关生物进化的问题。

(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化的基本环节,X、Y分别是____________、____________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的________。