碳谱和二维谱

- 格式:pptx

- 大小:4.40 MB

- 文档页数:65

核磁共振波谱扫描方式核磁共振波谱扫描方式是一种广泛应用于化学、生物和物理领域的高效分析方法。

通过这种方法,可以揭示物质中特定原子的结构与性质。

核磁共振波谱扫描主要依赖于外加磁场和射频信号的相互作用,以获取有关原子核的信息。

在本篇文章中,我们将详细讨论核磁共振波谱扫描的几种主要方式。

1.氢谱(1H-NMR):氢谱是核磁共振波谱中最常用的一种扫描方式。

它通过检测氢原子的信号来获取有关化合物结构的信息。

氢谱图中的信号强度与氢原子的数量成正比,因此,可以通过分析氢谱来确定化合物中氢原子的种类和相对数量。

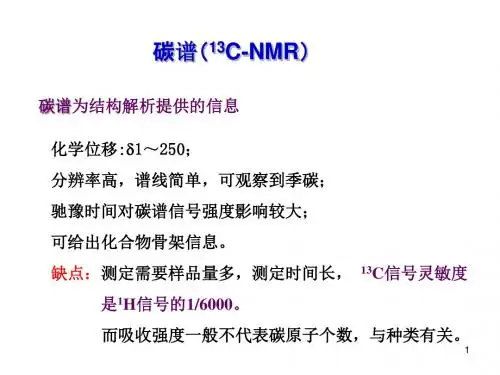

2.碳谱(13C-NMR):碳谱用于检测化合物中的碳原子信号。

与氢谱相比,碳谱具有更高的分辨率,可以提供更详细的结构信息。

碳谱图中的信号强度与碳原子的数量成正比,因此,可以通过分析碳谱来确定化合物中碳原子的种类和相对数量。

3.氟谱(19F-NMR):氟谱用于检测化合物中的氟原子信号。

由于氟原子具有较小的原子尺寸和较高的电负性,氟谱在有机化合物结构分析中具有较高的灵敏度和分辨率。

氟谱图中的信号强度与氟原子的数量成正比,因此,可以通过分析氟谱来确定化合物中氟原子的种类和相对数量。

4.磷谱(31P-NMR):磷谱用于检测化合物中的磷原子信号。

磷谱在生物大分子和有机磷化合物分析中具有重要应用价值。

磷谱图中的信号强度与磷原子的数量成正比,因此,可以通过分析磷谱来确定化合物中磷原子的种类和相对数量。

5.二维核磁共振波谱(2D-NMR):二维核磁共振波谱是一种高级的核磁共振技术,可以在两个相互垂直的频率轴上同时获取有关原子核的信息。

二维核磁共振波谱广泛应用于蛋白质结构分析、代谢物指纹图谱构建等领域。

6.固体核磁共振波谱(Solid-State NMR):固体核磁共振波谱主要用于分析固态材料中的原子核信息。

与液态核磁共振波谱相比,固体核磁共振波谱具有更高的分辨率和灵敏度。

固体核磁共振波谱应用于材料科学、地质学和生物物理等领域。

核磁二维碳谱

核磁二维碳谱(NMR 2D Carbon Spectrum)是一种核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)技术,在化学分析中用

于研究和识别分子结构。

与传统的一维核磁谱相比,二维碳谱提供了更丰富的化学信息和分辨率,能够提供更准确和详细的分析结果。

在核磁二维碳谱中,研究者通常先利用一维质子谱(1H NMR)对样品进行初步的分析,确定样品的组成和结构。

然后,利用碳谱探针对样品进行进一步的分析。

核磁二维碳谱使用两个核磁共振射频脉冲,一个作用在碳核上,另一个作用在质子核上。

通过改变两个脉冲之间的时间间隔和脉冲的频率,可以收集大量的数据点,构建二维谱图。

核磁二维碳谱可以提供关于样品中各个碳原子的化学位移(chemical shift)和耦合常数(coupling constant)的信息。

通

过分析谱图中的峰形和位置,可以确定各个碳原子之间的关系和结构。

核磁二维碳谱在有机化学和药物研究中广泛应用,可以用于确认化合物的结构、研究反应机理、鉴定杂质和副产物等。

它是一种非破坏性的分析方法,可以对样品进行无损分析,而且具有高度的准确性和灵敏度。

hh相关谱原理

在化合物结构确证时,我们通常会用到核磁共振谱图来判断各个元素之间的关系。

谱图的种类很多,下面简单地介绍各种类型的谱图。

氢谱:通过图中质子的化学位移、偶合常数推测化合物所具有的结构单元。

碳谱:通过图中碳的化学位移、偶合常数推测化合物中关于碳的结构单元。

DEPT谱:(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer),又称为无畸变极化转移技术,是一种碳谱核磁共振谱中的一种检测技术,主要用于区分碳谱图中的伯碳、仲碳、叔碳和季碳。

二维谱:将NMR提供的信息,如化学位移和偶合常数,氢化学位移和碳化学位移等在二维平面上展开绘制成的图谱,二维谱分为同核化学位移相关谱和异核位移相关谱。

常见的二维谱

H-H COSY:在氢-氢相关谱上的横轴耦合纵轴均设定成为氢的化学位移,两个坐标轴上则画有通常的一维谱,相互偶合的氢核给出交叉峰。

NOESY:(nuclear overhauser effect spectroscopy),空间相近的氢核的关系1H-1H NOESY谱图类似于COSY谱,若两核间有NOE 相关,谱图中出现交叉峰。

与COSY谱不同在于,NOESY揭示的是质子与质子间在空间的相互接近关系,而无法测量核间距的大小。

可推测分子的立体结构。

HMQC:(C-H COSY),C和H直接相关谱1JCH,归属直接相连的碳氢关系。

能给出一键C-H连接问题,而不能解决碳与季碳相连的问题,或隔碳相连的问题。

HMBC:(远程C-H COSY),C和H远程相关谱,2JCH,3JCH,相隔2个键或3个键的碳氢关系。

第5章 13C 核磁共振与二维核磁共振大多数有机化合物分子的骨架是由碳原子组成的,通过13C 核磁共振(13C -NMR)研究有机分子的结构是十分有用的。

但由于13C 的天然丰度只占1.108%,所以含碳化合物的13C -NMR 信号很弱,致使13C -NMR 的应用受到了极大的限制。

六十年代后期,脉冲付立叶变换(PFT)谱仪的出现,才使13C -NMR 成为可实用的测试手段。

近年来13C -NMR 技术及应用有了飞速的发展。

成为化学、生物、医学和化工等领域不可缺少的分析工具。

5.1 13C 核磁共振基本原理13C -NMR 的原理与1H -NMR 是一样的。

在一个频率为υ的射频场中,只要13C 核的实受磁场B 满足υ=γπ2B,13C 就发生核磁共振。

在此式中γ是13C 核的旋磁比。

γC ≅γH4。

核磁共振的信号强度∝[NB 02γ3I(I+1)]/T N 一共振核的数目 γ一旋磁化I 一自旋量子数 T 一绝对温度由上式可见,共振信号与旋磁比的立方成正比。

而γC ≅γH4,13C 的天然丰度也只有1.1%。

所以13C 核的测定灵敏度是很低的,大约是H 1核的1/6000,所以测定很困难。

为了提高信号强度,常采用下述方法: (a)提高仪器灵敏度。

(b)提高仪器外加磁场强度和射频场功率。

但是射频场过大容易发生饱和。

这两条都受到限制。

(c)增大样品浓度,增大样品体积,以增大样品中13C 核的数目。

(d)采用双共振技术,利用NOE 效应增强信号强度。

(e)多次扫描累加,这是最常用的有效方法。

在多次累加时,信号S 正比于扫描次数,而噪音N 正比于扫描次数,所以S/N(信噪比,即信号强度) 正比于扫描次数。

若扫描累加100次,S/N 增大10倍。

13C 的测定灵敏度很低,信号弱,必须累加多次。

为了解决这个问题,只有采用脉冲付立叶变换NMR 仪。

脉冲付立叶变换NMR 仪采用脉冲发射,可以同时使各种不同的13C 核发生跃迁,便它们同时被激发。

核磁共振碳谱总结第4章核磁共振碳谱在C的同位素中,只有13C有自旋现象,存在核磁共振吸收,其自旋量子数I=1/2。

13C NMR 的原理与1H NMR一样。

由于γc= γH /4,且13C的天然丰度只有1.1%,因此13C核的测定灵敏度很低,大约是H核的1/6000,测定困难。

加之H核的偶合干扰,使得13C NMR信号变得很复杂,难以测得有实用价值的图谱。

知道二十世纪七十年代后期,质子去偶技术和傅里叶变换技术的发展和应用,才使13C NMR的测定变的简单易得。

4.1 核磁共振碳谱的特点1. 灵敏度低由于γc= γH /4,且13C的天然丰度只有1.1%,因此13C核的测定灵敏度很低,大约是H核的1/6000,测定困难。

2. 分辨能力高氢谱的化学位移δ值很少超过10ppm,而碳谱的δ值可以超过200ppm,最高可达600ppm。

这样,复杂和分子量高达400的有机物分子结构的精细变化都可以从碳谱上分辨。

同时13C 自身的自旋-自旋裂分实际上不存在,虽然质子和碳核之间有偶合,但可以用质子去偶技术进行控制。

3. 能给出不连氢碳的吸收峰有机化合物分子骨架主要由 C 原子构成,因而13C NMR 能更全面地提供有关分子骨架的信息。

而1HNMR 中不能给出吸收信号的C=O、C=C、C≡C、C≡N以及季碳等基团,在13CNMR 中都可以直接给出特征吸收峰。

13CNMR 可直接观测不带氢的含碳官能团,如羰基、氰基等。

4. 不能用积分高度来计算碳的数目13C NMR的常规谱是质子全去偶谱。

对大多数碳,尤其是质子化碳,他们的信号强度都会由去偶的同时产生的NOE效应而大大增强。

因此不到呢国家的碳原子的数目不能通过常规共振谱的谱线强度来确定。

5. 弛豫时间T1可作为化合物结构鉴定的波谱参数在化合物中,处于不同环境的13C核,他们的弛豫时间数值相差较大,可以达到2~3个数量级,通过T1可以致人结构归属,窥测体系的运动情况等。

二维谱的名词解释在现代科学与技术的应用中,我们经常遇到一种称为“二维谱”的概念。

二维谱是一种用于分析和展示数据的方法,它可以帮助我们更好地理解和研究不同领域的现象和问题。

本文将对二维谱进行详细解释和探讨。

1. 二维谱的基本概念二维谱是一种以二维坐标来表示数据分布和变化规律的方法。

通常,其中一个坐标表示样本或实验的参数,而另一个坐标表示实验结果或观测量。

通过在这个二维坐标系中绘制数据点,我们可以观察到不同参数对实验结果的影响,并进一步揭示出隐藏在数据中的规律和关系。

2. 二维谱的应用领域二维谱可以应用于各个学科和领域,例如物理、化学、生物学、医学、材料科学等。

以核磁共振(NMR)为例,二维NMR谱可以提供更为详细和全面的分子结构信息,帮助科学家们解析复杂的化学结构,从而在药物研发、材料科学和生物医学等领域发挥重要作用。

此外,二维谱也常用于分析图像、声音、信号等多维数据。

3. 二维谱的工作原理二维谱的生成过程主要包括两个步骤:数据采集和数据处理。

数据采集是通过实验或观测得到的原始数据,可以是通过仪器测量得到的信号,也可以是通过记录和观察获得的数据。

数据处理是对采集到的数据进行处理和分析,以获得更清晰和准确的结果。

常用的数据处理方法包括傅里叶变换、滤波、非线性优化等。

4. 二维谱的特点和优势相比于传统的一维谱,二维谱具有更高的分辨率和信息量。

它可以将多个参数同时考虑,帮助我们揭示出参数之间的耦合关系和变化规律。

通过观察二维谱的形状、峰位和峰面积等特征,我们可以更好地理解数据并进行定量分析。

此外,二维谱还具有直观、易于理解和较好的可视化效果,有助于科学家们更深入地探索和研究问题。

5. 二维谱的发展和未来二维谱的发展经历了多个阶段和技术突破。

从最早的核磁共振二维谱到今天的光谱学、质谱学和生物医学领域的二维谱,不断涌现出新的技术和应用。

随着科学技术的不断进步,二维谱的分辨率和灵敏度不断提高,数据处理和分析方法也日渐成熟。