中医执业医师七版中医外科学证型整理(烤焦的人)复习进程

- 格式:doc

- 大小:443.00 KB

- 文档页数:8

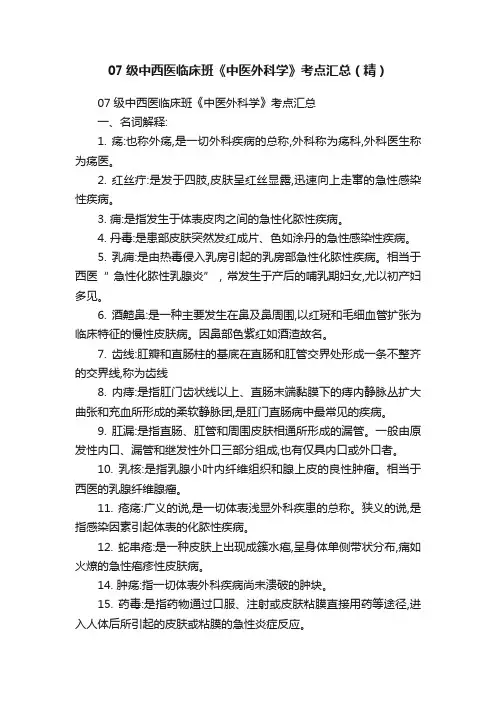

07级中西医临床班《中医外科学》考点汇总(精)07级中西医临床班《中医外科学》考点汇总一、名词解释:1. 疡:也称外疡,是一切外科疾病的总称,外科称为疡科,外科医生称为疡医。

2. 红丝疔:是发于四肢,皮肤呈红丝显露,迅速向上走窜的急性感染性疾病。

3. 痈:是指发生于体表皮肉之间的急性化脓性疾病。

4. 丹毒:是患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。

5. 乳痈:是由热毒侵入乳房引起的乳房部急性化脓性疾病。

相当于西医“ 急性化脓性乳腺炎” , 常发生于产后的哺乳期妇女,尤以初产妇多见。

6. 酒齄鼻:是一种主要发生在鼻及鼻周围,以红斑和毛细血管扩张为临床特征的慢性皮肤病。

因鼻部色紫红如酒渣故名。

7. 齿线:肛瓣和直肠柱的基底在直肠和肛管交界处形成一条不整齐的交界线,称为齿线8. 内痔:是指肛门齿状线以上、直肠末端黏膜下的痔内静脉丛扩大曲张和充血所形成的柔软静脉团,是肛门直肠病中最常见的疾病。

9. 肛漏:是指直肠、肛管和周围皮肤相通所形成的漏管。

一般由原发性内口、漏管和继发性外口三部分组成,也有仅具内口或外口者。

10. 乳核:是指乳腺小叶内纤维组织和腺上皮的良性肿瘤。

相当于西医的乳腺纤维腺瘤。

11. 疮疡:广义的说,是一切体表浅显外科疾患的总称。

狭义的说,是指感染因素引起体表的化脓性疾病。

12. 蛇串疮:是一种皮肤上出现成簇水疱,呈身体单侧带状分布,痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。

14. 肿疡:指一切体表外科疾病尚未溃破的肿块。

15. 药毒:是指药物通过口服、注射或皮肤粘膜直接用药等途径,进入人体后所引起的皮肤或粘膜的急性炎症反应。

16. 股肿:是指血液在深静脉血管内发生异常凝固而引起静脉阻塞、血液回流障碍的疾病。

17. 瘾疹:是一种以皮肤出现红色或苍白色风团,时隐时现为特征的瘙痒性、过敏性皮肤病。

俗称“ 风疹块” 。

18. 疫疔:是因接触疫畜染毒所致的急性感染性疾病。

19. 流注:是一种发于肌肉深部的多发性急性化脓性疾病。

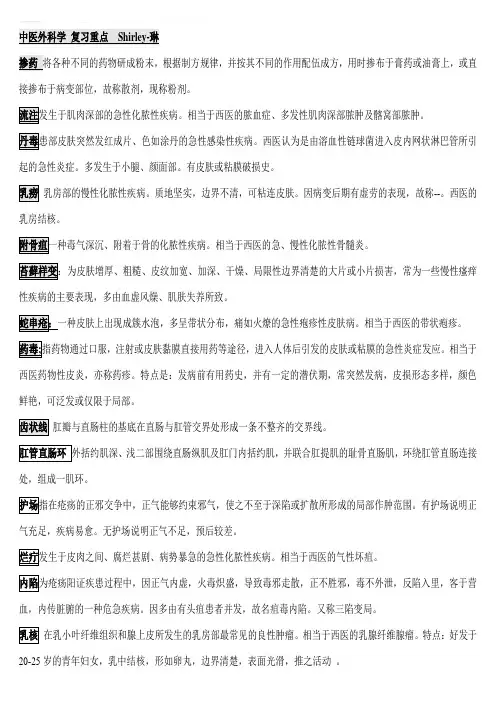

七版中医外科学证型整理(更新版)中外重点补充〈1〉我国的第一部外科专著:《金创瘛瘲方》。

〈2〉我国现存的第一部外科专著:晋末‧龚庆宣《刘涓子鬼遗方》。

〈3〉三大流派:(1)正宗派:明‧陈实功《外科正宗》,重视脾胃,开门逐寇为其特点;及寒化论,内外并治,列证最全。

(2)全生派:清‧王维德《外科全生集》倡导阴阳辨证法,对阴证的辨治最精,发明阳和汤,主张以消为贵,以托为畏。

(3)心得派:清‧高锦廷《疡科心得集》,把温病方剂引进治疗逆证、重证,及上、中、下三部辨证法。

〈4〉疮疡的分期:(1)肿疡期→发病→未化脓前(初期)。

(2)脓疡期→凡已成脓而未溃者。

(3)溃疡期→凡脓出破溃者。

〈5〉流痰:相当于骨及关节的结核病,发于骨及关节的结核病,具有发病慢、皮色不变、化脓迟、溃后不易愈、脓水稀薄而少、有大量败絮状物(干酪样坏死组织),易损筋伤骨而致残。

〈6〉丹毒:相当于急性皮下网状淋巴管炎,特点为突然皮肤红赤如丹,迅速向四周扩大,中央先愈,常伴有明显的全身症状,好发于头面和四肢,发于面部者易内陷,发于四肢者易复发。

〈7〉应指:用两手的食指指端轻放于脓肿患处,隔适当距离,一手指端稍用力按一下,则另一手可感觉有波动感,此感觉称之。

〈8〉祛腐生肌:具有提脓祛腐、生肌收口的作用,能使脓毒排出,腐肉尽早脱落,以促进新肉生长。

〈9〉窦道:是一种只有外口,而无内孔相通的病理性盲管。

〈10〉乳癖:多由内分泌失调引起,是一种非炎性肿块,是一种病理的总称。

〈11〉苔藓样变:形态为皮肤增厚、粗糙、皮肤纹理加宽、增深、干燥、局限边界清楚的大或小片皮损,常为一些慢性瘙痒性皮肤病的主要表现。

〈12〉中医外科病因病机的总机理:阴阳不和、脏腑不调(全身),气血凝滞、经络阻隔(局部)。

〈13〉辨风痛:痛无定处。

〈14〉辨脓有无:(1)有脓→根束、顶高、皮薄、中软、应指、跳痛。

(2)无脓→不根束、不顶高、不皮薄、不中软、不应指、无跳痛。

〈15〉辨脓深浅:(1)浅者→局限、顶高、皮薄、轻按而应指。

接掺布于病变部位,故称散剂,现称粉剂。

起的急性炎症。

多发生于小腿、颜面部。

有皮肤或粘膜破损史。

乳房部的慢性化脓性疾病。

质地坚实,边界不清,可粘连皮肤。

因病变后期有虚劳的表现,故称--。

西医的乳房结核。

性疾病的主要表现,多由血虚风燥、肌肤失养所致。

西医药物性皮炎,亦称药疹。

特点是:发病前有用药史,并有一定的潜伏期,常突然发病,皮损形态多样,颜色鲜艳,可泛发或仅限于局部。

肛瓣与直肠柱的基底在直肠与肛管交界处形成一条不整齐的交界线。

处,组成一肌环。

气充足,疾病易愈。

无护场说明正气不足,预后较差。

血,内传脏腑的一种危急疾病。

因多由有头疽患者并发,故名疽毒内陷。

又称三陷变局。

在乳小叶纤维组织和腺上皮所发生的乳房部最常见的良性肿瘤。

相当于西医的乳腺纤维腺瘤。

特点:好发于20-25岁的青年妇女,乳中结核,形如卵丸,边界清楚,表面光滑,推之活动。

故名。

为皮肤上局限性水肿隆起,常突发,迅速消退,不留痕,发作时伴剧痒。

常见于瘾疹。

由疥虫寄生于人体皮肤所引起的一种接触性传染性皮肤病。

复发作,易成慢性。

可分为:急性,亚急性,慢性三类。

一种皮肤出现红色或苍白色风团,时隐时现的瘙痒性,过敏性皮肤病。

西医的荨麻疹。

特点是:皮肤上出现瘙痒性风团,边界清楚,发无定处,骤起骤退,退后不留痕迹。

皮肤划痕试验阳性。

血中嗜酸性粒细胞增高。

中医辨证:①血虚风燥型—养血祛风,润燥止痒—党规饮子加减②风寒束表型—疏风散寒止痒—麻黄桂枝各半汤加减③风热犯表—疏风清热止痒—消风散加减④胃肠湿热—疏风泄热通腑—防风通圣散加减。

指血液在深静脉血管内发生异常凝固而引起静脉阻塞,血液回流障碍的疾病。

其主要表现为肢体肿胀,疼痛,局部皮温升高和浅静脉怒张四大症状,好发于下肢髂骨静脉和腘静脉,可并发肺栓塞而危及生命。

相当于西医深静脉血栓形成。

肤是否有粘连,肿块与筋膜、胸肌是否有粘连固定③检查乳房的时间最好在月经来潮的第7~10天。

④先进行乳房的健侧和患侧对比。

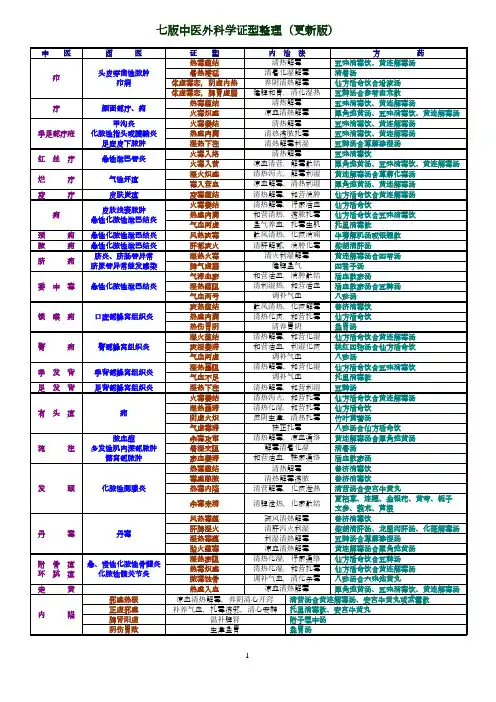

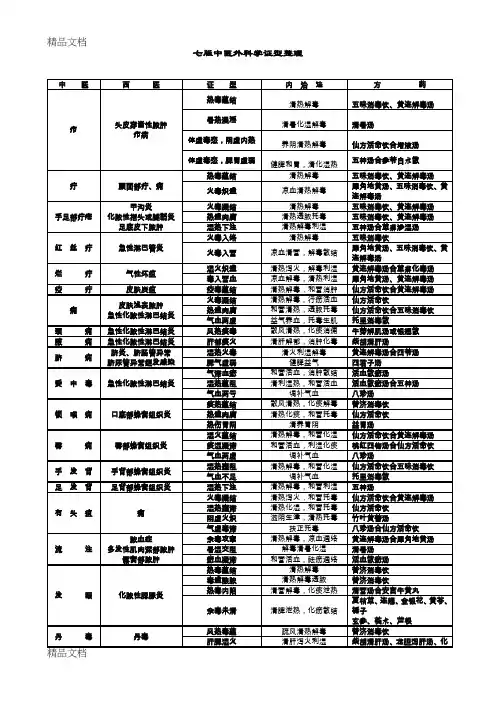

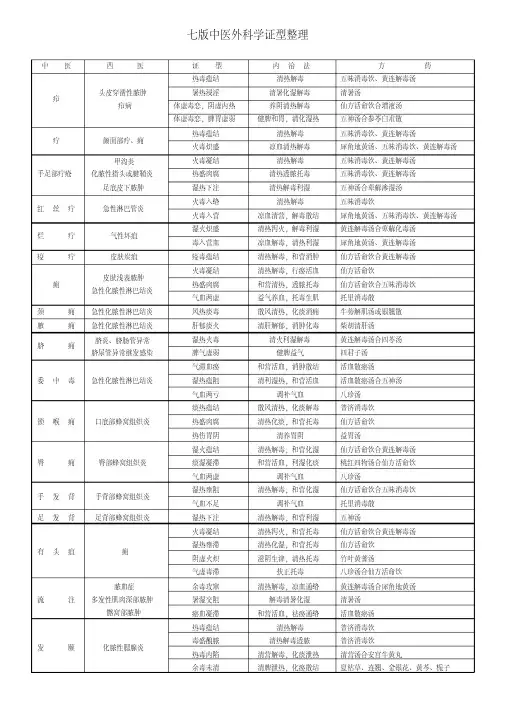

七版中医外科学证型整理中医西医证型内治法方药疖头皮穿凿性脓肿疖病热毒蕴结清热解毒五味消毒饮、黄连解毒汤暑热浸淫清暑化湿解毒清暑汤体虚毒恋,阴虚内热养阴清热解毒仙方活命饮合增液汤体虚毒恋,脾胃虚弱健脾和胃,清化湿热五神汤合参苓白朮散疔颜面部疔、痈热毒蕴结清热解毒五味消毒饮、黄连解毒汤火毒炽盛凉血清热解毒犀角地黄汤、五味消毒饮、黄连解毒汤手足部疔疮甲沟炎化脓性指头或腱鞘炎足底皮下脓肿火毒凝结清热解毒五味消毒饮、黄连解毒汤热盛肉腐清热透脓托毒五味消毒饮、黄连解毒汤湿热下注清热解毒利湿五神汤合萆薢渗湿汤红丝疔急性淋巴管炎火毒入络清热解毒五味消毒饮火毒入营凉血清营,解毒散结犀角地黄汤、五味消毒饮、黄连解毒汤烂疔气性坏疽湿火炽盛清热泻火,解毒利湿黄连解毒汤合萆薢化毒汤毒入营血凉血解毒,清热利湿犀角地黄汤、黄连解毒汤疫疔皮肤炭疽疫毒蕴结清热解毒,和营消肿仙方活命饮合黄连解毒汤痈皮肤浅表脓肿急性化脓性淋巴结炎火毒凝结清热解毒,行瘀活血仙方活命饮热盛肉腐和营清热,透脓托毒仙方活命饮合五味消毒饮气血两虚益气养血,托毒生肌托里消毒散颈痈急性化脓性淋巴结炎风热痰毒散风清热,化痰消痈牛蒡解肌汤或银翘散腋痈急性化脓性淋巴结炎肝郁痰火清肝解郁,消肿化毒柴胡清肝汤脐痈脐炎、脐肠管异常脐尿管异常继发感染湿热火毒清火利湿解毒黄连解毒汤合四苓汤脾气虚弱健脾益气四君子汤委中毒急性化脓性淋巴结炎气滞血瘀和营活血,消肿散结活血散瘀汤湿热蕴阻清利湿热,和营活血活血散瘀汤合五神汤气血两亏调补气血八珍汤锁喉痈口底部蜂窝组织炎痰热蕴结散风清热,化痰解毒普济消毒饮热盛肉腐清热化痰,和营托毒仙方活命饮热伤胃阴清养胃阴益胃汤臀痈臀部蜂窝组织炎湿火蕴结清热解毒,和营化湿仙方活命饮合黄连解毒汤痰湿凝滞和营活血,利湿化痰桃红四物汤合仙方活命饮气血两虚调补气血八珍汤手发背手背部蜂窝组织炎湿热壅阻清热解毒,和营化湿仙方活命饮合五味消毒饮气血不足调补气血托里消毒散足发背足背部蜂窝组织炎湿热下注清热解毒,和营利湿五神汤有头疽痈火毒凝结清热泻火,和营托毒仙方活命饮合黄连解毒汤湿热壅滞清热化湿,和营托毒仙方活命饮阴虚火炽滋阴生津,清热托毒竹叶黄蓍汤气虚毒滞扶正托毒八珍汤合仙方活命饮流注脓血症多发性肌肉深部脓肿髂窝部脓肿余毒攻窜清热解毒,凉血通络黄连解毒汤合犀角地黄汤暑湿交阻解毒清暑化湿清暑汤瘀血凝滞和营活血,祛瘀通络活血散瘀汤发颐化脓性腮腺炎热毒蕴结清热解毒普济消毒饮毒盛酿脓清热解毒透脓普济消毒饮热毒内陷清营解毒,化痰泄热清营汤合安宫牛黄丸余毒未清清脾泄热,化瘀散结夏枯草、连翘、金银花、黄芩、栀子玄参、莪朮、芦根丹毒丹毒风热毒蕴疏风清热解毒普济消毒饮肝脾湿火清肝泻火利湿柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤、化斑解毒汤湿热毒蕴利湿清热解毒五神汤合萆薢渗湿汤胎火蕴毒凉血清热解毒黄连解毒汤合犀角地黄汤附骨疽环跳疽急、慢性化脓性骨髓炎化脓性髋关节炎湿热瘀阻清热化湿,行瘀通络仙方活命饮合五神汤热毒炽盛清热化湿,和营托毒仙方活命饮合黄连解毒汤脓毒蚀骨调补气血,清化余毒八珍汤合六味地黄丸走黄热盛入血凉血清热解毒犀角地黄汤、五味消毒饮、黄连解毒汤内陷邪盛热极凉血清热解毒,养阴清心开窍清营汤合黄连解毒汤、安宫牛黄丸或紫雪散正虚邪盛补养气血,托毒透邪,清心安神托里消毒散、安宫牛黄丸脾肾阳虚温补脾肾附子理中汤阴伤胃败生津益胃益胃汤流痰骨与关节结核阴虚痰凝补肾温经,散寒化痰阳和汤阴虚内热养阴清热托毒六味地黄丸合清骨散肝肾亏虚补益肝肾左归丸合香贝养荣汤气血两虚补气养血人参养荣汤、十全大补汤瘰疠颈部淋巴结结核气滞痰凝疏肝理气,化痰散结开郁散阴虚火旺滋阴降火六味地黄丸合清骨散气血两虚益气养血香贝养荣汤褥疮气滞血瘀理气活血血府逐瘀汤蕴毒腐溃益气养阴,理湿托毒生脉散、透脓散合萆薢渗湿汤气血两虚气血双补,托毒生肌托里消毒散窦道余毒未清清热和营托毒仙方活命饮气血两虚益气养血,和营托毒托里消毒散乳痈急性化脓性乳腺炎气滞热壅疏肝清胃,通乳消肿栝蒌牛蒡汤热毒炽盛清热解毒,托里透脓透脓散正虚毒恋益气和营托毒托里消毒散乳发乳房部蜂窝组织炎乳房坏疽火毒外侵肝胃湿热蕴结泻火解毒,佐以利湿龙胆泻肝汤粉刺性乳痈浆细胞性乳腺炎肝经郁热疏肝清热,活血消肿柴胡疏肝散正虚邪滞扶正托毒托里消毒散乳痨乳房结核气滞痰凝疏肝解郁,滋阴化痰开郁散合消疠丸正虚邪恋托里透脓托里消毒散阴虚痰热养阴清热六味地黄丸合清骨散乳漏余毒未清清热解毒银花甘草汤正虚毒恋扶正托毒托里消毒散阴虚痰热养阴清热六味地黄丸合清骨散乳癖乳腺增生肝郁痰凝疏肝解郁,化痰散结逍遥蒌贝散冲任失调调摄冲任二仙汤合四物汤乳疠乳房异常发育症肝气郁结疏肝散结逍遥蒌贝散肾气亏虚补益肾气阳虚右归丸(阴虚左归丸)加小金丹乳核乳腺纤维腺瘤肝气郁结疏肝解郁,化痰散结逍遥散血瘀痰凝疏肝活血,化痰散结逍遥散合桃红四物汤乳衄大导管内乳头状瘤肝火偏旺疏肝解郁,清热凉血丹栀逍遥散脾虚统摄健脾养血归脾汤乳岩乳腺癌肝郁痰凝疏肝解郁,化痰散结神效栝蒌散合开郁散。

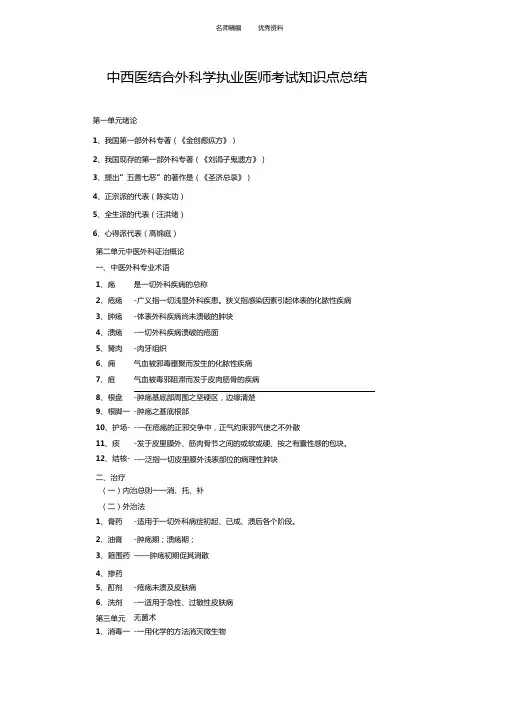

中西医结合外科学执业医师考试知识点总结第一单元绪论1、我国第一部外科专著(《金创瘛疭方》)2、我国现存的第一部外科专著(《刘涓子鬼遗方》)3、提出”五善七恶”的著作是(《圣济总录》)4、正宗派的代表(陈实功)5、全生派的代表(汪洪绪)6、心得派代表(高锦庭)第二单元中医外科证治概论一、中医外科专业术语1、疡是一切外科疾病的总称2、疮疡-广义指一切浅显外科疾患。

狭义指感染因素引起体表的化脓性疾病3、肿疡-体表外科疾病尚未溃破的肿块4、溃疡-一切外科疾病溃破的疮面5、胬肉-肉牙组织6、痈气血被邪毒壅聚而发生的化脓性疾病7、疽气血被毒邪阻滞而发于皮肉筋骨的疾病8、根盘-肿疡基底部周围之坚硬区,边缘清楚9、根脚一-肿疡之基底根部10、护场- -—在疮疡的正邪交争中,正气约束邪气使之不外散11、痰-发于皮里膜外、筋肉骨节之间的或软或硬、按之有囊性感的包块。

12、结核--—泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块二、治疗(一)内治总则一一消、托、补(二)外治法1、膏药-适用于一切外科病症初起、已成、溃后各个阶段。

2、油膏-肿疡期;溃疡期;——肿疡初期促其消散3、箍围药4、掺药5、酊剂-疮疡未溃及皮肤病6、洗剂-一适用于急性、过敏性皮肤病第三单元无菌术1、消毒一-一用化学的方法消灭微生物2、手术区皮肤消毒的范围,应距切口周围(15cm)3、手术室的面积应为(24- 40平米)4、手术室的湿度一般为(48%)5、灭菌——杀灭芽孢类微生物第四单元麻醉一、麻醉方法分类1、针刺镇痛与辅助麻醉2、全身麻醉(吸入麻醉;非吸入性麻醉)3、局部麻醉(表面麻醉;局部浸润麻醉;神经阻滞;区域阻滞;椎管内麻醉)4、复合麻醉二、麻醉方法的选择1、充分估计病人的病情和一般情况;2、根据手术需要;3、按麻醉药和麻醉方法本身的特点进行选择;4、麻醉者的技术和经验。

三、麻醉前用药(一)麻醉前用药目的:1、减少病人精神紧张;2、使麻醉过程平稳3、增强麻醉效果4、减缓病人疼痛感(二)麻醉前常用药物1、镇静安定药:苯二氮?类(地西泮,咪达唑),丁酰氨类,吩噻嗪类2、催眠药:苯巴比妥,戊巴比妥3、麻醉性镇痛药:吗啡,哌替啶,芬太尼,镇痛新4、抗胆碱类药:阿托品,东莨菪碱,格隆溴胺5、稳定血流动力学药:可乐定,右美托咪啶6、防治恶心呕吐药:丁酰苯类药,胃动力,抗胆碱药7、预防误吸及其危害药:H2受体阻滞剂四、局部麻醉1、常用药物:丁卡因,利多卡因,达克罗要,布比卡因2、不良反应的处理局麻药加肾上腺素目的:延缓药物吸收,延长作用时间局麻前给巴比妥类药目我:减少局麻药中毒出现中枢兴奋或惊厥时用:苯巴比妥钠肌注或安定五、椎管内麻醉1、腰麻(蛛网膜下腔麻醉)适应证:下腹部及盆腔手术;下肢手术;肛门及会阴部手术并发症:术后头痛;腰背痛;尿潴留;下肢瘫痪2、硬膜外麻醉适应证:胸壁,上肢,下肢,腹部和肛门会阴区各部位手术颈椎病,腰背痛及腿痛等急慢性疼痛的治疗并发症:血压下降,咀嚼抑制,恶心呕吐神经损伤,硬膜外血肿,硬膜外脓肿,脊髓前动脉综合征六、气管插管1、经口明视插管:用于除口腔、咽腔手术之外的病人2、经鼻腔明视插管法:主要用于口腔、颌面、咽腔手术病人3、经鼻盲探插管:张口确实梭,喉镜难以置入并呼吸道管理的4、经口盲探气管内插管:部分张口困难;呼吸道部分梗阻;颈部强直,颈椎骨折、脱臼等颈部活动受限者;颈斑痕挛缩面严重影响抬头活动者;喉结过高,颈部粗短,下颌退缩等5、清醒气管内插管:不能耐受较深麻醉,但必须要控制呼吸或人工呼吸者;消化道梗阻或饱食者;颅脑、开胸等针麻手术6、双腔支敢管导管(DLT )插管术:”湿肺"全麻;开放性肺结核其分泌物有扩散感染能力者;支气管胸膜痿,外伤性支气管断裂者;近期有大咯血者。

中医执业医师七版中医外科学证型整理(执业版)中医执业医师七版中医外科学证型整理(执业版)一、概述本章主要介绍中医外科学的概念、发展历程以及其在临床实践中的重要性和应用范围。

二、中医外科学基本理论本章包括中医外科学的基本理论和方法,主要涵盖四诊合参、辨证施治、外科手术、创伤与外科疾病的治疗等内容。

1·四诊合参本节介绍四诊合参的基本原理和方法,包括望诊、闻诊、问诊和切诊,以及如何根据所得信息进行病情判断和辨证施治。

2·辨证施治本节详细介绍中医外科学中的常见疾病的辨证施治方法,包括手术治疗、内外用药、针灸和推拿等技能。

3·外科手术本节从中医外科学的角度介绍外科手术的基本原理、操作步骤和注意事项。

4·创伤与外科疾病的治疗本节主要介绍中医对各类创伤和外科疾病的治疗方法,包括软组织损伤、骨折、脱位等。

三、中医外科学常见疾病本章主要介绍中医外科学常见疾病及其证型辨证施治方法,包括骨折、关节疾病、脊柱疾病、筋骨疾病等。

1·骨折的辨证施治本节详细介绍不同类型的骨折及其相应的辨证施治方法,包括闭合复位、牵引、外固定和内固定等技术。

2·关节疾病的辨证施治本节主要介绍中医外科学对关节疾病的辨证施治方法,包括风湿性关节炎、骨关节炎等。

3·脊柱疾病的辨证施治本节详细介绍中医对脊柱疾病的辨证施治方法,包括颈椎病、腰椎间盘突出等。

4·筋骨疾病的辨证施治本节介绍中医外科学对筋骨疾病的辨证施治方法,包括肌肉拉伤、扭伤等。

四、中医外科学的实践和研究本章主要介绍中医外科学在临床实践和科研中的应用和探索,包括各地医院的中医外科学临床实践经验和相关的科研成果。

五、附件本文档涉及的附件包括相关病例、图片和文献资料等,供读者参考。

注释:1·中医外科学:指中医学中专门研究外科疾病的学科。

2·四诊合参:指中医诊断的核心方法,包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

中医外科学复习要点I、总论一、发展史1.中医外科学主要学术流派:(1)正宗派:明·陈实功——《外科正宗》①列证最详,论治最精;②重视脾胃;③重视外治法和外科手术。

(2)全生派:清·王维德——《外科全生集》①倡外科阴阳辩证,阴疽用“阳和通腠,温补气血”;②以消为贵,以托为畏;③创阳和汤、阳和解凝膏等。

(3)心得派:清·高锦庭——《疡科心得集》①三焦辩证运用于外科疮疡:上部因风温风热;中部因气郁火郁;下部因湿火湿热。

②外疡实从内出论。

③犀角地黄汤、紫雪丹、至宝丹治疗疔疮走黄。

二、基本术语1.命名原则:部位:乳痈、子痈、对口痈穴位:人中疔、委中疔、膻中痈脏腑:肠痈、肝痈、肺痈病因:破伤风、冻疮、漆疮形态:蛇头疔、鹅掌风颜色:白驳风、丹毒疾病特征:烂疔、流注、湿疮范围大小:小者为疔,大者为痈病程长短:千日疮传染性:疫疔2.痈:气血被邪毒壅聚而发生的化脓性疾病。

分为外痈(体表皮肉)和内痈(脏腑)。

疽:气血被毒邪阻滞而发于皮肉筋骨的疾病。

常见有头疽(肌肤间-西医的痈)和无头疽(骨骼关节等深部组织-西医的骨髓炎、骨结核、化脓性关节炎)跟盘:指肿疡基底部周围之坚硬区,边缘清楚。

收束者多为阳证,平榻者多为阴证。

根脚:指肿疡之基底根部。

一般多用于有粟粒状脓头、如钉丁之状的疔的基底根部的描述。

根脚收束多为阳证,根脚软陷为成脓,根脚散漫或塌陷多提示可能发生走黄。

应指:指患处已化脓,用手按压时有波动感。

护场:是指在疮疡的正邪交争中正气能够约束邪气,使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范围。

有护场说明正气充足,疾病易愈;无护场说明正气不足,预后较差。

袋脓:溃后疮口缩小,或切口不当,致使空腔较大,犹如口袋之形,脓液不易排出而蓄积袋底,即为袋脓。

痔:痔有峙突之意,凡肛门、耳道、鼻孔等人之九窍中,有小肉突起者,古代均称为痔。

漏:指溃口处脓水淋漓不止,尤如滴漏。

包括瘘管,指体表与有腔脏器之间的病理性管道;和窦道,指深部组织通向体表的病理性盲管。

中医执业医师《中医外科学》考试大纲第一单元中医外科学发展概况要点:1.名医名著与外科学发展2.明清时期外科学术流派第二单元中医外科学疾病命名、基本术语要点:1.疾病命名原则2.基本术语:疡、疮疡、肿疡、溃疡、胬肉、痈、疽、根盘、根脚、应指、护场、袋脓、痔、漏、痰、毒、结核、岩、五善、七恶、顺证、逆证第三单元中医外科疾病的病因病机细目一:致病因素要点:1.外感六淫致病2.情志内伤致病3.饮食不节致病4.外来伤害致病5.劳伤虚损致病6.感受特殊之毒致病7.痰饮瘀血致病细目二:发病机理要点:1.邪正盛衰2.气血凝滞3.经络阻塞4.脏腑失和第四单元中医外科疾病辨证细目一:辨病要点:1.辨病概念2.辨病的方法细目二:阴阳辨证要点:1.以局部症状辨别阴阳2.阴阳辨证应注意的问题细目三:部位辨证要点:1.发于上部的疾病的病因与特点2.发于中部的疾病的病因与特点3.发于下部的疾病的病因与特点细目四:经络辨证要点:1.十二经脉气血多少与外科疾病的关系2.引经药细目五:局部辨证要点:1.辨肿2.辨肿块结节3.辨痛4.辨痒5.辨脓6.辨溃疡7.辨出血第五单元中医外科疾病治法细目一:内治法要点:1.外科内治消、托、补三大法的应用与内涵2.清热法、和营法、内托法的代表方剂及应用细目二:外治法1.膏药、油膏的临床应用2.箍围药的适应证、用法及注意点3.掺药的种类及临床应用4.切开法的适应证及具体运用5.砭镰法、挑治法、挂线法、结扎法的适应证及用法6.引流法、垫棉法、药筒拔法、针灸法、熏法、熨法、溻渍法、冷冻法、激光疗法适应证、用法及注意点第六单元疮疡细目一:疖要点:1.疖的定义与特点2.疖的病因病机3.疖的临床表现4.疖的治疗方法细目二:疔1.疔的特点与种类2.颜面部疔疮的临床表现及与疖的鉴别3.手足部疔疮的临床表现4.手足部疔疮成脓期切开引流要求5.红丝疔的定义、特点及外治6.疔的内治法原则细目三:痈要点:1.痈的概念与特点2.痈的病因病机3.痈的辨证论治方法4.颈痈的特点与治疗细目四:发要点:1.发的含义与特点2.锁喉痈、臀痈的临床特点与治疗细目五:有头疽要点:1.有头疽的特点与病因病机2.有头疽的临床表现3.有头疽的内治和外治方法细目六:丹毒要点:1.丹毒的临床特点及不同部位丹毒的病名2.丹毒的病因病机3.丹毒的内外治法细目七:无头疽要点:1.附骨疽及环跳疽的定义及特点2.附骨疽的诊断与治疗细目八:走黄与内陷要点:1.走黄与内陷的概念及病因病机2.内陷的分类3.走黄与内陷的治疗原则细目九:瘰疬要点:1.瘰疬的特点与病因病机2.瘰疬的诊断与鉴别诊断3.瘰疬的内治法和外治法细目十:褥疮要点:1.褥疮的概念与特点2.褥疮的内外治法细目十一:窦道要点:1.窦道的临床表现2.窦道的外治法第七单元乳房疾病细目一:概述要点:1.乳房与脏腑经络的关系2.乳房肿块检查法细目二:乳痈要点:1.乳痈的病因病机2.乳痈的临床表现3.乳痈的辨证论治及成脓期切开术的要求4.乳痈的预防与调护细目三:粉刺性乳痈要点:1.粉刺性乳痈的概念与特点2.粉刺性乳痈的鉴别诊断细目四:乳漏要点:1.乳漏的病因病机2.乳漏的外治法细目五:乳癖要点:1.乳癖的概念与特点2.乳癖的病因病机3.乳癖的临床表现4.乳癖的辨证论治细目六:乳核1.乳核的特点与临床表现2.乳核的辨证论治细目七:乳衄要点:1.乳衄的病因病机与特点2.乳衄的治疗细目八:乳岩要点:1.乳岩的发病情况与特点2.乳岩的临床表现3.乳岩的辨证分型治疗4.乳岩与乳癖、乳核的鉴别第八单元瘿细目一:概论1.瘿的检查方法2.瘿病的病因病机细目二:气瘿要点:1.气瘿的病因病机2.气瘿的临床表现3.气瘿的内治法及预防细目三:肉瘿要点:1.肉瘿的概念、特点及病因病机2.肉瘿的辨证论治细目四:瘿痈要点:1.瘿痈的含义与特点2.瘿痈的诊断3.瘿痈的内外治法细目五:石瘿要点:1.石瘿的含义与特点2.石瘿的病因病机与诊断3.石瘿的治疗原则第九单元瘤、岩细目一:概论要点:1.中医学对瘤、岩的认识2.瘤、岩的病因病机3.瘤、岩的辨证论治和常用药物细目二:血瘤要点:1.血瘤的概念2.血瘤的诊断3.血瘤的治疗细目三:肉瘤要点:肉瘤的概念及临床表现特点细目四:失荣要点:1.失荣的概念2.失荣的病因病机3.失荣的临床表现4.失荣的辨证论治方法细目五:肾岩要点:1.肾岩的含义2.肾岩的病因病机3.肾岩的诊断4.肾岩的治疗原则第十单元皮肤及性传播疾病细目一:概论要点:1.皮肤病的病因病机2.皮肤病的原发性及继发性皮损3.外用药剂型及使用原则细目二:热疮要点:热疮的病因病机与治疗细目三:蛇串疮要点:1.蛇串疮的概念与特点2.蛇串疮的辨证论治细目四:疣要点:1.不同疣的特点与好发部位2.寻常疣、扁平疣、传染性软疣的治疗细目五:癣要点:1.头癣、手足癣、体癣和花斑癣的临床特点和诊断2.癣的治疗方法细目六:疥疮要点:1.疥疮的病因病机2.疥疮的临床特点3.疥疮的治疗与预防细目七:湿疮要点:1.湿疮的临床特点2.湿疮的病因病机3.湿疮的辨证治疗4.婴儿湿疮的病因、辨证论治细目八:接触性皮炎要点:1.中医文献对本病的认识2.接触性皮炎的诊断要点3.接触性皮炎的治疗4.接触性皮炎与急性湿疮、颜面丹毒的鉴别细目九:药毒要点:1.药毒的病因病机2.药毒的诊断、治疗与预防调护细目十:瘾疹要点:1.瘾疹的病因病机2.瘾疹的临床表现与治疗细目十一:牛皮癣要点:1.牛皮癣的皮损特点2.牛皮癣的治疗细目十二:猫眼疮(多形性红斑)要点:1.猫眼疮的病因病机2.猫眼疮的临床特点3.猫眼疮的辨证与治疗细目十三:白�H要点:1.白�H(寻常型)的皮损特点2.白�H(寻常型)的辨证治疗细目十四:粉刺要点:1.粉刺的病因病机2.粉刺的诊断与治疗细目十五:酒齄鼻要点:酒齄鼻的临床表现与辨证论治细目十六:瓜藤缠要点:1.瓜藤缠的皮损特点2.瓜藤缠的治疗细目十七:红蝴蝶疮要点:1.红蝴蝶疮的病因病机2.盘状红斑狼疮的皮损及临床表现3.系统性红斑狼疮的皮损和全身症状4.红蝴蝶疮的辨证治疗细目十八:淋病要点:1.淋病的病因病机2.淋病的诊断3.淋病的辨证论治4.淋病的其他治疗方法细目十九:梅毒要点:1.梅毒的病因病机2.梅毒的诊断3.梅毒的辨证论治4.梅毒的其他治疗方法细目二十:尖锐湿疣要点:1.尖锐湿疣的病因病机2.尖锐湿疣的诊断3.尖锐湿疣的鉴别诊断4.尖锐湿疣的辨证论治5.尖锐湿疣的其他治疗方法细目二十一:生殖器疱疹要点:1.生殖器疱疹的诊断2.生殖器疱疹的治疗方法细目二十二:艾滋病要点:1.艾滋病的病因病机2.艾滋病的诊断3.艾滋病的辨证论治4.艾滋病的其他治疗方法第十一单元肛门直肠疾病细目一:概论要点:1.肛门直肠的解剖与生理2.肛门直肠疾病的病因病机3.肛门直肠疾病的辨证4.常用的检查方法细目二:痔要点:1.痔的概念与分类2.内痔的病因病机3.内痔、外痔、混合痔的诊断4.痔的治疗细目三:息肉痔要点:1.息肉痔的概念2.息肉痔的病因病机3.注射疗法、结扎法、电烙法的适应证细目四:肛隐窝炎要点:1.肛隐窝炎的并发症2.肛隐窝炎的病因病机、主要症状及手术治疗的适应证细目五:肛痈要点:1.肛痈的定义及病因病机2.肛痈的诊断3.肛痈的治疗细目六:肛漏要点:1.肛漏的病因病机2.肛漏的诊断与分类3.肛漏的挂线疗法和切开疗法的适应证、禁忌证及治疗原理4.肛漏手术注意事项细目七:肛裂要点:1.肛裂的定义与病因病机2.肛裂的主要症状与分类3.肛裂的辨证论治4.肛裂手术治疗的不同方法及其适应证细目八:脱肛要点:1.脱肛的定义及病因病机2.脱肛的症状与分类3.一度直肠黏膜脱垂与内痔脱出的鉴别4.脱肛的内治法5.脱肛的其他疗法细目九:锁肛痔要点:1.锁肛痔的主要症状及常用检查方法2.锁肛痔的治疗原则第十二单元泌尿男性疾病细目一:概论要点:1.男性前阴各部与脏腑的关系2.泌尿男性疾病常见证型及治法细目二:子痈要点:1.子痈的含义2.子痈的病因病机、诊断及治疗细目三:子痰要点:1.子痰的含义2.子痰的病因病机、诊断及治疗细目四:阴茎痰核要点:1.阴茎痰核的临床表现2.阴茎痰核的辨证论治细目五:尿石症要点:1.尿石症的病因病机2.尿石症的诊断3.尿石症的治疗方法细目六:男性不育症要点:1.男性不育症的病因病机2.男性不育症的诊断方法3.男性不育症的辨证论治细目七:慢性前列腺炎要点:1.慢性前列腺炎的病因病机2.慢性前列腺炎的诊断3.慢性前列腺炎的辨证论治细目八:前列腺增生症要点:1.前列腺增生症的主要临床表现2.前列腺增生症的辨证论治3.前列腺增生症的其他疗法细目九:血精(精囊炎)要点:1.血精的病因病机2.血精的辨证论治第十三单元周围血管疾病细目一:概论要点:1.周。

第一单元中医外科学发展概况【考试重点】外科著作及学术流派1.外科发展简史(1)《素问·生气通天论》中的“膏梁之变,足生大丁(丁与疔同)”等,并最早提出用截趾手术治疗脱疽。

(2)两晋、南北朝时期,由龚庆宣所撰的我国现存第一部外科专著《刘涓子鬼遗方》问世。

(3)葛洪所著《肘后备急方》记载了许多简易有效的医方与外治方法。

他提出用海藻治瘿,是世界上最早应用含碘食物治疗甲状腺疾病的记载。

提出用狂犬脑组织外敷伤口治疗狂犬咬伤,开创了用免疫法治疗狂犬病的先河。

(4)唐代孙思邈的《千金方》记载了用葱管导尿治疗尿潴留和用动物肝脏治疗夜盲症。

(5)陈司成的《霉疮秘录》是我国第一部梅毒病专著。

(6)吴师机的《理瀹骈文》,载方1500余首,以膏药疗法为主,治病范围遍及内、外、妇、儿、伤、五官等科。

2.明清时期外科学术流派中医外科学历史上最具影响的学术流派是明清时期的正宗派和全生派、心得派。

(1)“正宗派”以明·陈实功的《外科正宗》为代表。

其重视脾胃,主张应用外治法和进行外科手术。

(2)“全生派”以清·王维德的《外科全生集》为代表。

其主要学术思想为“阴虚阳实”论,创立了外科证治中以阴阳为核心的辨证论治法则,并主张“以消为贵,以托为畏”,(3)“心得派”以清·高锦庭《疡科心得集》为代表。

将温病学说引入外科病证治,用三焦辨证揭示了外科病因与发病部位的规律,指出:“疡科之症,在上部者,俱属风温风热,风性上行故也;在下部者,俱属湿火湿热,湿性下趋故也;在中部者,多属气郁、火郁,以气火俱发于中也。

”第二单元中医外科学命名、基本术语及病因病理【考试重点】疾病命名原则1.疾病命名原则外科疾病的命名虽然繁多,但从其命名方法来看,还是有一定规律可循。

一般是依据其发病部位、穴位、脏腑、病因、形态、颜色、特征、范围、病程、传染性等分别加以命名的。

以部位命名者,如乳痈、子痈、对口疽等。

以穴位命名者,如人中疔、委中毒、膻中疽等。