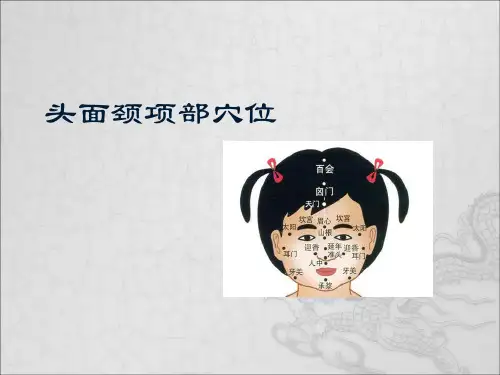

小儿推拿学头面部穴位

- 格式:pptx

- 大小:110.48 KB

- 文档页数:2

【经络养生】常用宝宝推拿穴位:头面部篇1、天门[位置]从两眉中点(印堂)起,直上至前发际(神庭穴),成一直线。

[操作]用两拇指侧面从印堂推至神庭穴,两手交替直推。

称为“开天门”。

[主治]发热、头痛、感冒、精神委靡、不安、眼疾等病症。

2、坎宫[位置]自眉头起至眉梢成一横线上缘,左右两穴。

[操作]用两拇指正面从印堂处沿着眉头向眉梢分推。

此推法名为“推坎宫”,又名“头部分阴阳”。

[主治]外感发热、惊风、头痛、目赤肿痛。

3、太阳穴[位置]眉梢与眼外角的中间,向后约 1 寸凹陷处,为奇穴。

[操作]1、推太阳。

用两拇指桡侧分别在左右两太阳穴处向后直推。

2、运太阳。

用左手或右手的中指,揉按太阳穴,向耳的方向揉转,揉中加按。

[主治]外感发热、头痛、目赤肿痛、汗症4、印堂[位置]位于两眉头连线中点[操作]用拇指指甲掐,然后再揉。

[主治]感冒、头痛、抽搐、昏厥。

5、承桨[位置]下唇的中央凹陷处。

[操作]用拇指指甲掐之,掐后再揉,掐数次。

[主治]实热、吐泻、惊风错迷、流口水6、百会[位置]两耳尖直上连线中点,头顶正中点。

[操作]用拇指掐,用拇指端或中指端按揉,分别称为掐百会或按揉百会。

[主治]头痛、惊痫、目眩、久泻、脱肛、遗尿等。

7、人中(又名水沟)[位置]位于沟上 1/3 与下 2/3 交界处,属督脉经穴。

[操作]用拇指指甲掐,掐后再揉。

[主治]惊风、昏厥、抽搐、牙关紧闭。

8、风池[位置]风府穴两侧入发际凹陷中。

[操作]用两中指端按两风池穴,或用拇指、食指按压风池,称拿风池。

[主治]外感发热、头痛、鼻塞、眼病等。

9、耳后高骨[位置]耳后入发际,乳突后缘下凹陷中。

[操作]用拇指或中指指端做按揉法。

[主治]咳痰、头痛、惊风、烦躁不安。

10、天柱[位置]颈后发际正中至大椎穴,沿颈椎棘突成一直线。

[操作]用拇指和中指自上向下直推,称推天柱。

[主治]咳痰、头痛、惊风、烦躁不安。

小儿推拿穴位图文解释小儿推拿穴位图文解释小儿推拿一、头面颈部穴位四白“四”,意为广阔的意思;“白”,指光明清澈。

本穴可治疗眼病,具有增强视力的作用,所以称为“四白”。

“四白”穴在眼睛正视时,瞳孔直下、眼眶下眶凹陷中。

睛明“睛”,指眼睛;“明”,意为明亮。

本穴有使眼睛明亮的作用,故名。

“睛明”穴在内眼角直上0.1寸凹陷中。

瞳子髎(liáo)“瞳子”,指眼;“髎”,意为孔穴。

该穴在小儿外眼角旁开0.5寸、眼眶骨外缘凹陷中,所以称“瞳子髎”。

球后“球”,这里指眼球;“后”,前后的后。

本穴位位置较深,在眼球的后部,位于下眼眶外侧缘处,所以叫“球后”。

xx“迎”,意为迎接;“香”,指香味,这里泛指各种气味。

因为本穴主治不闻香臭的病症,所以定这一穴名。

“迎香”穴在鼻翼外缘旁开0.5寸,也就是在鼻唇沟中点凹陷处。

攒(cuán)竹“攒”,聚集;“竹”,竹叶,形容眉行。

穴位在两眉头凹陷中,皱眉时此处好象竹叶聚集,所以称为“攒竹”。

鱼腰形容眉毛如鱼,穴在鱼之正中部,故名。

“鱼腰”穴在眉毛中点凹陷处。

xx“印”,原意指图章;“堂”,庭堂。

古代星相家把前额部两眉头之间叫做印堂,此穴位在前正中线上,两眉头连线的中点处,所以也称“印堂”。

xx“太”,高、极的意思;“阳”,阴阳的阳。

头颞(niâ)部的微凹处,俗称为太阳穴,穴在它的上面,所以叫“太阳”。

百会“百”,表示数量多;“会”,意为会聚。

本穴在头顶,是各条经脉会聚的地方,所以称“百会”。

具体位置在后发际(头发与颈部交界处)正中直上7寸,两耳尖连线中点。

风池“风”,指风邪;“池”,意为池塘,这里指凹陷。

本穴位于颈后,在“胸锁乳突肌”与“斜方肌”之间的凹陷中,是风邪易于侵犯的地方,所以称“风池”。

风府“风”,指风邪;“府”,这里指聚集的部位。

因为是指风邪集结的部位,所以称“风府”。

“风府”穴位于两“风池”穴之间中点凹陷处。

翳(yì)风“翳”,遮掩的意思;“风”,指致病的风邪。

1、线状穴位头面部——坎宫:自眉头沿眉至眉梢成一直线。

天门:两眉中至发际成一直线。

天柱骨:颈后发际正中至大椎成一直线。

背腰部——脊柱:自大椎至长强成一直线。

七节骨:自第四腰椎至长强成一直线。

上肢部——小肠:小指尺侧边缘,自指尖至指根成一直线。

大肠:食指桡侧边缘,自指尖至虎口成一直线。

肾纹:手掌面,小指间第二指间关节横纹处。

四横纹:手掌面,食、中、无名、小指第一指间关节横纹处。

小横纹:手掌面,食、中、无名、小指掌指关节横纹处。

内八卦:手掌面,以掌心为圆心,从圆心至中指横纹约2/3处为半径作圆圈。

运土入水:手掌面,从拇指根至小指根,沿手掌边缘作一弧形曲线。

运水入土:手掌面,从小指根至拇指根,沿手掌边缘作一弧形曲线大横纹:仰掌,掌后横纹处。

三关:从阳池至曲池处成一直线。

六腑:从阴池至肘尖处成一直线。

天河水:从总筋至曲泽处成一直线。

下肢部——箕门:大腿内侧,从腹股沟中点至膝盖内上缘成一直线。

2、面状穴位胸腹部——胁肋:从腋下两胁至天枢处。

腹:腹部。

丹田:小腹部。

上肢部——脾经:大拇指末节罗纹面。

肝经:食指末节罗纹面。

心经:中指末节罗纹面。

肺经:无名指末节罗纹面。

肾经:小指末节罗纹面。

胃经:拇指掌面近指端第一节。

板门:手掌面大鱼际处。

3、点状穴位头面部——耳后高骨:耳后入发际高骨下凹陷中。

胸腹部——乳根:乳下2分。

乳旁:乳处旁开2分。

肚角:脐下2寸,旁开2寸。

背腰部——龟尾:尾椎骨端。

肺俞:第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

上肢部——肾顶:小指顶端。

掌小横纹:掌面小指根下,尺侧掌纹头。

内劳宫:手掌面,屈指无名指和中指间中点。

小天心:大小鱼际交接处凹陷中。

总筋:掌后腕横纹中点。

阳池:掌后横纹近拇指端。

阴池:掌后横纹近小指端左端正:中指甲根大拇指侧赤白肉际处。

右端正:中指甲根小指侧赤白肉际处。

老龙:指背,中指甲根中点一分许。

五指节:掌背五指第一指间关节。

二扇门:掌背中指指根本节两侧凹陷中。

上马:手背无无名指及小指掌指关节后陷中。

小儿推拿按摩常见(头面部) 穴位图解610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_1.gif" width=137 height=169>610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_2.gif" width=130 height=150>穴位:百会位置:两耳尖直上,头顶正中。

操作:用拇指端按揉,约按揉30次。

主治:头痛,脱肛,遗尿,惊痫等。

610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_3.gif" width=137 height=169>610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_4.gif" width=175 height=138>穴位:天门(攒竹)位置:自两眉中间至前发际呈一条直线。

操作:用两拇指面自眉心起,交替向上直推至前发际,约推30~50次。

主治:感冒发热,头痛,精神萎靡,惊风等。

610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_5.gif" width=137 height=169>610)?'610px':'auto'; }" border=0 alt=""src="/DownloadImg/2013/08/07 07/34321347_6.gif" width=120 height=141>穴位:太阳位置:在两眉梢后凹陷处。

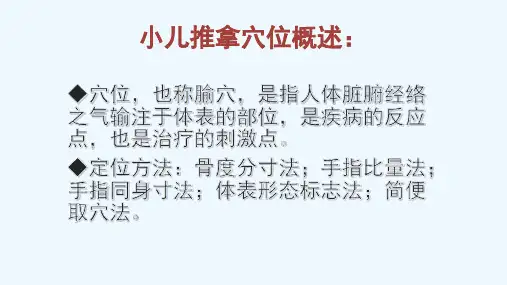

♦头面部穴位【攒竹(天门)】线状穴。

位置:两眉中间至前发际成一直线。

操作:两拇指自下而上交替直推,称推攒竹,又称开天门(图201 )。

次数:30〜50次。

主治:感冒、发热、头痛、精神萎靡、惊惕不安等。

临床应用:①为小儿推拿常例手法(加推坎宫,揉大阳)之一,可用于外感表证及内伤杂病;②若惊惕、烦躁可与清肝经、按揉百会等穴合用。

【坎宫(阴阳)】线状穴。

位置:自眉头沿眉向眉梢成一横线。

操作:两拇指自眉心向眉梢作分推,称推坎宫,又称分阴阳(图202)。

次数:30〜50次。

主治:外感发热、头痛目赤。

临床应用:①为小儿推拿常例手法之一,可用于外感表证及内伤杂病;②目赤痛可与清肝经、掐小天心、清天河水等穴合用。

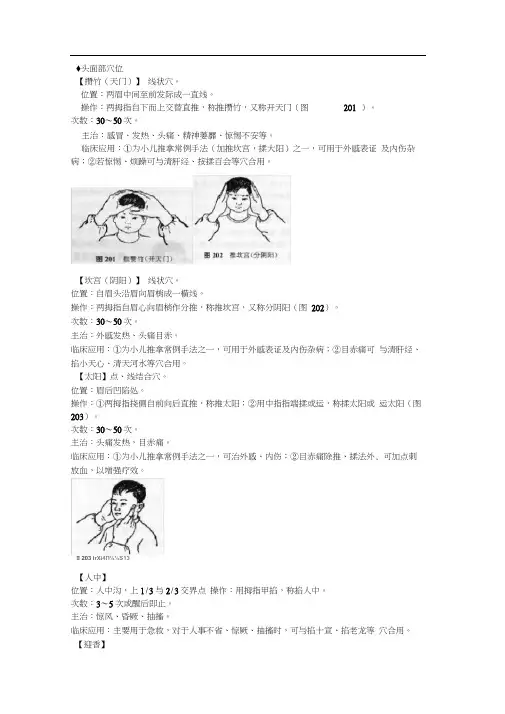

【太阳】点、线结合穴。

位置:眉后凹陷处。

操作:①两拇指挠侧自前向后直推,称推太阳;②用中指指端揉或运,称揉太阳或运太阳(图203)。

次数:30〜50次。

主治:头痛发热,目赤痛。

临床应用:①为小儿推拿常例手法之一,可治外感、内伤;②目赤痛除推、揉法外, 可加点刺放血,以增强疗效。

≡ 203 IrXi4Π⅛⅛S13【人中】位置:人中沟,上1/3与2/3交界点操作:用拇指甲掐,称掐人中。

次数:3〜5次或醒后即止。

主治:惊风、昏厥、抽搐。

临床应用:主要用于急救,对于人事不省、惊厥、抽搐时,可与掐十宣、掐老龙等穴合用。

【迎香】位置:鼻翼旁五分,鼻唇沟中。

操作:用食、中二指揉,称揉迎香。

次数:20〜30次。

主治:鼻塞流涕。

临床应用:主要用于外感或慢性鼻炎引起的鼻塞,可与清肺经、拿风池等穴合用。

【百会】位置:两耳尖连线头顶中部操作:拇指按或揉,称按百会或揉百会(图204)次数:按30〜50次;揉100〜200次。

主治:头痛、惊风、脱肛、遗尿等。

临床应用:①治惊风、烦躁,可与清肝经、清心经、掐揉小天心等穴合用;②治遗尿、脱肛,可与补牌经、补肾经、推三关、揉丹田等穴合用。

S3 2M ft ⅛ {] ⅛【耳后高骨】位置:耳后入发际高骨下凹陷中。

「图解」小儿头面部推拿手法,安神醒脑利于益智在临床的小儿推拿中,头面部和手部的推拿尤其重要。

手部多以调理脏腑为主,而头面部的推拿则以开窍醒脑、解表、止咳、镇静安神为主,多用于治疗咳嗽、感冒,还可以用于益智。

因此,在小儿的成长过程中,我们会经常用到头面部的推拿手法。

小儿取仰卧位,操作者坐或站于小儿头侧。

操作者双手屈曲拇指指间关节,以拇指桡侧面作为着力点,其余四指轻放于头部两侧以辅助固定小儿头部,肩、肘关节放松下垂,稍用力掐按,边掐按边沿头部五条线顺序移动。

1 头部五条线正中线——从眉心(印堂穴)至头顶百会穴。

旁开 1 线——从两侧眉毛中间(鱼腰穴)至左右神聪穴,左右各一条线,共 2 条。

旁开 2 线——从两侧眉尾(丝竹空穴)至左右神聪穴向外旁开 1.5 寸处。

掐按移动顺序:正中线→旁开 1 线→旁开 2 线。

功效:掐按头部五条线具有醒脑益智、镇静安神、清利头目、和胃降逆、宽胸理气等作用,多用于治疗神经、精神性疾病。

这个手法在本书的疾病治疗中会多次提到。

2 梳头法小儿仰卧位或坐位,操作者一手或两手微屈,自然分开,以指甲背部为着力点,从前发际到后发际对头部进行类似梳头的推拿,然后再顺时针方向进行头部梳理 50 次(图 1)。

或小儿坐位,操作者一手或两手微屈自然分开,以指甲背部为着力点,自后枕部梳向前发际,再顺时针方向对头部进行环形梳理 50 次(图 2、图 3)。

3 提抓法操作者一手或两手五指屈曲,以指腹为着力点,轻快而有节律地提抓头皮,约 200 次,注意要轻抓重提。

4 振眼法小儿闭眼,操作者双手拇指、食指成“八” 字形,食指指腹轻置于小儿两眼球表面,其余三指屈曲与拇指均轻放在额头,协助固定头部,食指用力轻柔,快速、有节律性地敲打眼球。

5 抹眼法操作者两掌心相对,以双手大鱼际吸附于小儿双眼内侧紧邻鼻根处,轻柔地由内向外抹动双眼,抹至两侧太阳穴处。

6 点按睛明穴操作者两手拇指屈曲交叉,其余四指并拢且轻轻地固定于两侧头部,两手拇指指腹为着力点,同时稍用力向内上方点压小儿睛明穴。

小儿推拿常用穴位主治及操作手法

一、小儿头穴

(一)内眦穴(内关):位于头顶正中,前额之中,乳头前上2.5厘

米处。

主治:主治头痛,面痛,胸痛,耳痛,胸胁胀满,头眩,眼痛,目赤

肿痛,鼻塞流涕,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,癫狂口吐白沫等病证。

操作手法:拇指按压,以持压手法从耳中心抵至内眦穴,节度和推泻

按摩的手法,每次2-3分钟。

(二)外眦穴(外关):位于头顶正中,前额之前,乳突后下1.5厘

米处。

主治:主治头痛,耳鸣,耳聋,眩晕,耳聋听力减退,颅痛,颅神经痛,眼痛,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,恶心,呕吐,食欲不振,腹泻、肠

绞痛等病证。

操作手法:以持压手法从耳中心抵至外眦穴,节度和推泻按摩的手法,每次2-3分钟。

(三)额内口穴:位于头顶正中,前额之前,乳突后下3厘米处。

主治:主治头痛,面肌痉挛,耳聋,鼻塞,口眼歪斜,抽搐口舌张痛,神经性偏瘫,癫狂口吐白沫,恶心,呕吐,腹泻,腹胀,腹痛,食欲不振

等病证。

操作手法:额头前部紧张按压,以触摸、挤压等方式操作。

一、小儿推拿特定穴中线状的穴位分别有哪些,定位如何?头面部: 1、天门:两眉中间至前发际成一直线。

2、坎宫(眉弓):自眉头起沿眉向眉梢成一横线。

3、天柱骨:颈后发际正中至大椎穴成一直线。

4、桥弓:自耳后翳风穴至锁骨上窝缺盆穴成一直线。

上肢部: 5、大肠:示指桡侧缘,自示指尖至虎口成一直线。

6、小肠:小指尺侧边缘,自指尖至指根成一直线。

7、四横纹:手掌面示、中、环、小指第一指骨间关节横纹处。

8、小横纹:手掌面示、中、环、小指掌指关节横纹处。

9、大横纹(手阴阳):仰掌,掌后横纹。

近拇指端称阳池,近小指端称阴池。

10、掌小横纹:手掌面小指根下,尺侧掌纹头。

11、肾纹:手掌面,小指第二指骨间关节横纹处。

12、内八卦:手掌面,以掌心为圆心,以圆心至中指根横纹内2/3为半径所作圆周。

13、外八卦:掌背外劳宫周围,与内八卦相对。

14、三关:前臂桡侧,阳池至曲池成一直线。

15、天河水:前臂正中,总筋至洪池(曲泽)成一直线。

16、六腑:前臂尺侧,阴池至肘成一直线。

胸腹部: 17、胁肋:从腋下两胁至天枢处。

背腰部: 18、脊柱:大椎至长强成一直线。

19、七节骨:第4腰椎至尾椎骨端(长强)成一直线。

下肢部: 20、箕门:大腿内侧,膝盖上缘至腹股沟重点成一直线。

二、小儿特定穴中五经穴(脾肝心肺肾)的定位和补泻操作方法方向,作用。

脾经:拇指末节罗纹面。

补脾经:旋推或自指尖向末节指纹直推。

健脾胃,补气血;食欲不振,消化不良等。

清脾经:自末节指纹向指尖方向直推。

清热利湿,化痰止呕;湿热熏蒸,皮肤发黄、恶心呕吐,腹泻痢疾。

肝经:食指末节罗纹面。

补肝经:旋推或自指尖向末节指纹直推。

宜清不宜补,需补后加清或补肾经以滋水涵木。

清肝经:自末节指纹向指尖直推。

平肝泻火,熄风镇惊,解郁除烦。

心经:中指末节罗纹面。

补心经:旋推或自指尖向末节指纹直推。

养心安神。

宜清不宜补,防引动心火。

气血不足而兼心烦不安,睡卧露睛等症,则补后加清,或以补脾经代之。