第二章_单级平衡过程(1)

- 格式:ppt

- 大小:775.01 KB

- 文档页数:3

![分离过程的分类[经典]](https://uimg.taocdn.com/d0f392d3ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb286.webp)

第一章 绪论分离过程的分类:机械分离、传质分离机械分离:处理两相以上的混合物如过滤、沉降、离心分离等传质分离:处理均相混合物传质分离可分为:平衡分离过程如精馏、吸收、萃取、结晶、吸附等,借助分离剂使均相混合物系统变成两相系统,再利用混合物中各组分在处于相平衡的两相中的不等同分配而实现分离。

速率分离过程如微滤、超滤、反渗透、电渗析等,在某种推动力(浓度差、压力差、温度差、电位差等)的作用下,利用各组分扩散速率的差异实现分离。

分离媒介:能量媒介ESA 、质量媒介MSA第二章 单级平衡过程相平衡关系:混合物所形成的若干相保持物理平衡而共存的状态。

热力学:整个物系的自由能最小。

动力学:相间表观传递速率为零。

相平衡条件(准则):各相的温度相等、压力相等,每个组分的化学位相等。

相平衡常数:ii i x y K /=分离因子:ji j i j i ij K K/x x /y y ==α,平衡分离过程,常采用分离因子表示平衡关系。

相对挥发度对温度和压力变化不敏感,常视为常数,简化计算。

分离因子与1的偏离程度表示组分间分离的难易程度。

相平衡方程:C 个C1,2,...,i ==i i i x K y摩尔分率加和方程:2个0.11=∑=Cii x.11=∑=Cii y汽液平衡常数关联式: C 个C1,2,...,i ),,,(==y x P T f K i泡点方程:()011=-=∑=Cii i x K T f泡点压力的计算:泡点方程:()011=-=∑=Cii i x K p f露点方程:()0.1/1=∑=cii i K y闪蒸过程:连续单级蒸馏过程。

它使进料混合物部分汽化或冷凝得到含易挥发组分较多的蒸汽和含难挥发组分较多的液体。

物料衡算—M 方程 C 个,...C ,i Vy Lx Fz i i i 21 =+=相平衡—E 方程 C 个 Ci x K y i i i ,...2,1 ==摩尔分率加和式—S 方程 2个11=∑=Cii x11=∑=Cii y热量平衡式— H 方程 1个 LV F LH VH Q FH +=+设计前需预先给定数值的变量称为设计变量。

第一章绪论1.分离工程的定义、作用及分类?2.何为“清洁工艺”?与分离工程有何关系?3.按所依据的物理化学原理不同,传质分离过程可分为那两类?4.列出5种使用ESA和5种使用MSA的分离操作。

试比较使用ESA与MSA分离方法的优缺点。

5.请列举至少4种速率分离过程,并说明其推动力及传递机理。

第二章单级平衡过程1.相平衡常数相关的概念?(K、α、β)2.相平衡关系可用几种方法来表达?3.什么叫泡点、露点?如何计算?设计精馏塔时各处温度如何处理?4.活度系数法计算气液平衡常数的简化形式?5.怎样判断混合物在指定T,P下的相态?若为两相区其气化率和气液相组成怎样计算?第三章多组分多级分离过程分析与简捷计算第一、二节设计变量、多组分精馏1. 基本概念:设计变量;清晰分割;关键组分/非关键组分;分配组分/非分配组分;逆行精馏;最小回流比;全回流意义。

2. 单元及装置设计变量计算及变量组的指定。

3. 如何确定最小回流比和最少理论板数?相应的方程及条件?4. 总结简捷法计算精馏塔的步骤。

第三节萃取精馏和共沸精馏1. 基本概念:特殊精馏;萃取精馏;共沸精馏。

2. 萃取精馏的原理是什么?画出液相进料的萃取精馏流程。

3. 溶剂的作用?选择时考虑因素?4. 萃取精馏特点?其流量、浓度分布特点?5. 共沸精馏的基本原理?6. 理想共沸剂的要求?共沸剂用量的确定?7. 分离均相共沸物的双塔双压法流程及二元非均相共沸精馏流程。

8. 请指出共沸精馏与萃取精馏的主要异同。

第四节吸收和蒸出过程1. 基本概念:吸收因子/蒸出因子2. 吸收的分类?吸收塔内组分分布特点?3. 平均吸收因子法计算吸收过程。

4. 简述精馏和吸收过程的主要不同点。

第六章第三节分离顺序的选择确定分离顺序的经验法有哪些?第七章其他分离技术1.催化精馏实质是什么?有何特点?2.简述溶液结晶过程。

3.常用的固体吸附剂有哪些?简述两床变压吸附过程。

4.膜分离定义是什么?举例说明膜分离在工业上的运用。

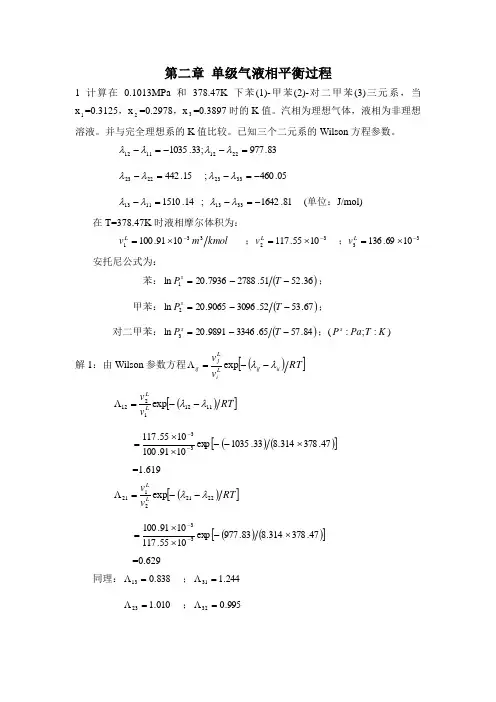

第二章 单级气液相平衡过程1 计算在0.1013MPa 和378.47K 下苯(1)-甲苯(2)-对二甲苯(3)三元系,当x 1=0.3125,x 2=0.2978,x 3=0.3897时的K 值。

汽相为理想气体,液相为非理想溶液。

并与完全理想系的K 值比较。

已知三个二元系的Wilson 方程参数。

83.977;33.103522121112=--=-λλλλ 15.4422223=-λλ ;05.4603323-=-λλ14.15101113=-λλ ; 81.16423313-=-λλ (单位:J/mol) 在T=378.47K 时液相摩尔体积为:k m o l m v L 3311091.100-⨯= ;321055.117-⨯=Lv ;331069.136-⨯=L v 安托尼公式为:苯:()36.5251.27887936.20ln 1--=T P s ; 甲苯:)67.5352.30969065.20ln 2--=T P s ;对二甲苯:()84.5765.33469891.20ln 3--=T P s ;(K T Pa P s :;:) 解1:由Wilson 参数方程()[]RT vv ii ij LiL j ij λλ--=Λexp()[]RT v v L L 11121212exp λλ--=Λ ()()[]47.378314.833.1035ex p 1091.1001055.11733⨯--⨯⨯=-- =1.619 ()[]RT v v L L22212121exp λλ--=Λ ()()[]47.378314.883.977ex p 1055.1171091.10033⨯-⨯⨯=-- =0.629同理:838.013=Λ ;244.131=Λ 010.123=Λ ;995.032=Λ由Wilson 方程∑∑∑ΛΛ-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛Λ-=k jjkj k ki j j ij i x x x ln 1ln γ: 9184.01=γ ;9718.02=γ ;9930.03=γ 根据安托尼方程:M P a P s 2075.01= ;Pa P s 4210693.8⨯= ;Pa P s 4310823.3⨯=由式(2-38)计算得:88.11=K ;834.02=K ;375.03=K 如视为完全理想系,根据式(2-36)计算得: 048.21=K ;858.02=K ;377.03=K 解2:在T=378.47K 下苯: )36.5247.378/(5.27887936.20ln 1--=s P ;∴ s P 1=207.48Kpa 甲苯: )67.5347.378/(52.30969065.20ln 2--=s P ;∴s P 2 =86.93Kpa 对二甲苯:)84.5747.378/(65.33469891.20ln 3--=s P ;∴s P 3=38.23Kpa Wilson 方程参数求取854.0)47.378314.883.977exp(1091.1001055.117)exp(3322121221=⨯-⨯⨯=--=∧--RTv v LL λλ7472.0)47.378314.815.442exp(1069.1361055.117)exp(3322233223=⨯-⨯⨯=--=∧--RTvv L Lλλ 346.1)47.378314.805.460exp(1055.1171069.136)exp(3333232332=⨯--⨯⨯=--=∧--RTvv L L λλ457.0)47.378314.814.1510exp(1091.1001069.136)exp(3311132113=⨯-⨯⨯=--=∧--RTvv L L λλ 283.2)47.378314.881.1642exp(1091.1001069.136)exp(3333131331=⨯--⨯⨯=--=∧--RTvv L Lλλ193.1)47.378314.833.1035exp(1055.1171091.100)exp(3311122112=⨯--⨯⨯=--=∧--RT vv LL λλ313121211122133112213321122333113223ln 1ln()()0.31251ln(0.3125 1.1930.29780.4570.3897)(0.3125 1.1930.29780.4570.38970.8540.29780.8540.31250.29780.74x x x r x x x x x x x x x x x x ∧∧=-+∧+∧-+++∧+∧∧++∧∧+∧+=-+⨯+⨯-+⨯+⨯⨯+⨯++ 2.2830.3897)720.3897 2.2830.3125 1.3460.29780.38970.09076⨯++⨯+⨯+=-∴1r =0.9132323112221212323112213321122333113223ln 1ln()()0.2125 1.1931ln(0.31250.8540.29780.74720.3897)(0.3125 1.1930.29780.4570.38970.29780.8540.31250.29780.7x x x r x x x x x x x x x x x x ∧∧=-∧++∧-+++∧+∧∧++∧∧+∧+⨯=-⨯++⨯-+⨯+⨯+⨯++0.3897 1.346)4720.3897 2.2830.3125 1.3460.29780.38970.0188⨯++⨯+⨯+= ∴ 2r =1.019113232331312233112213321122333113223ln 1ln()()0.31250.4571ln(0.31250.4570.2987 1.3460.3897)(0.3125 1.1930.29780.4570.38970.74720.29780.8540.31250.297x x x r x x x x x x x x x x x x ∧∧=-∧+∧+-+++∧+∧∧++∧∧+∧+⨯-⨯+⨯+-+⨯+⨯⨯+⨯+0.3897)80.74720.3897 2.2830.3125 1.3460.29780.38970.2431+++⨯+⨯+= ∴ 3r =1.2752 故87.13.10148.2079132.0111=⨯==P P r K s 8744.03.10193.86019.1222=⨯==P P r K s 4813.03.10123.382752.1333=⨯==PP r K s而完全理想系:048.23.10148.20711===P P K s 8581.03.10193.8622===P P K s 3774.03.10123.3833===PP K s2 在361K和4136.8kPa下,甲烷和正丁烷二元系呈汽液平衡,汽相含甲烷60.387%(mol ),与其平衡的液相含甲烷13.04%。

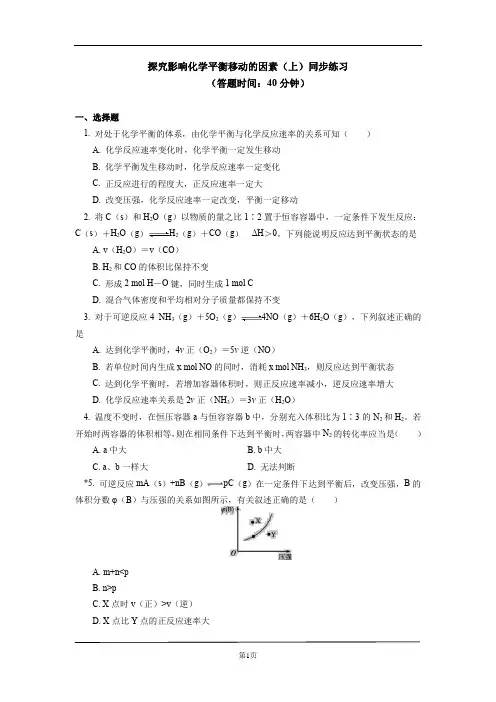

探究影响化学平衡移动的因素(上)同步练习(答题时间:40分钟)一、选择题1. 对处于化学平衡的体系,由化学平衡与化学反应速率的关系可知()A. 化学反应速率变化时,化学平衡一定发生移动B. 化学平衡发生移动时,化学反应速率一定变化C. 正反应进行的程度大,正反应速率一定大D. 改变压强,化学反应速率一定改变,平衡一定移动2. 将C(s)和H2O(g)以物质的量之比1∶2置于恒容容器中,一定条件下发生反应:C(s)+H2O(g)H2(g)+CO(g)ΔH>0。

下列能说明反应达到平衡状态的是A. v(H2O)=v(CO)B. H2和CO的体积比保持不变C. 形成2 mol H-O键,同时生成1 mol CD. 混合气体密度和平均相对分子质量都保持不变3. 对于可逆反应4 NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列叙述正确的是A. 达到化学平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO)B. 若单位时间内生成x mol NO的同时,消耗x mol NH3,则反应达到平衡状态C. 达到化学平衡时,若增加容器体积时,则正反应速率减小,逆反应速率增大D. 化学反应速率关系是2v正(NH3)=3v正(H2O)4. 温度不变时,在恒压容器a与恒容容器b中,分别充入体积比为1∶3的N2和H2。

若开始时两容器的体积相等,则在相同条件下达到平衡时,两容器中N2的转化率应当是()A. a中大B. b中大C. a、b一样大D. 无法判断*5. 可逆反应mA(s)+nB(g)pC(g)在一定条件下达到平衡后,改变压强,B的体积分数φ(B)与压强的关系如图所示,有关叙述正确的是()A. m+n<pB. n>pC. X点时v(正)>v(逆)D. X点比Y点的正反应速率大6. 下列叙述中说明某化学平衡一定发生移动的是()A. 混合体系中气体密度发生变化B. 正、逆反应速率改变C. 混合物中各组分的浓度改变D. 反应物的转化率改变二、填空题*7. 对于反应A(?)+2B(g)nC(g)在一定条件下达到平衡后,改变下列条件,请回答:(1)改变A的量,平衡不移动,则A为_____________________。

第三节 化学平衡第1课时 化学平衡状态一、可逆反应与不可逆反应 1.可逆反应(1)概念:在相同条件下,既向正反应方向进行又向逆反应方向进行的反应。

(2)表示方法:约定采用“”表示,把从左向右的反应称为正反应,从右向左的反应称为逆反应。

例如:SO 2与H 2O 反应可表示为SO 2+H 2OH 2SO 3。

(3)特征:可逆反应发生的条件相同,反应不能进行到底,反应物不能实现完全转化,反应体系中,与化学反应有关的各种物质共存。

2.不可逆反应有些反应的逆反应进行程度太小因而可忽略,把几乎完全进行的反应叫不可逆反应,用“===”号表示。

例如:Ba 2++SO 2-4===BaSO 4↓。

1.判断正误:(1)可逆反应是指在同一条件下能同时向正逆两个方向进行的反应。

(√) (2)Cl 2与水的反应是不可逆反应。

(×)(3)NH 3和HCl 生成NH 4Cl 与NH 4Cl 分解生成NH 3和HCl 互为可逆反应。

(×) (4)可逆反应中反应物的转化率能达到100%。

(×)[探究释疑] 可逆反应的特征(1)双向性:可逆反应分为方向相反的两个反应:正反应和逆反应。

(2)双同性:正逆反应在相同条件下是同时进行的。

(3)共存性:反应物和生成物共存于同一体系中,反应物的转化率小于100%。

(4)能量转化类型相反;若正反应放热,则逆反应吸热。

(5)完全不可逆的反应没有,只是某些反应中逆反应进行的程度太小而忽略。

例1、下列各组两个反应互为可逆反应的是( )C ①2H 2+O 2=====点燃2H 2O 与2H 2O=====电解2H 2↑+O 2↑②H 2SO 4(浓)+2HBr===2H 2O +Br 2+SO 2↑与Br 2+SO 2+2H 2O===2HBr +H 2SO 4 ③2NO 2===N 2O 4与N 2O 4===2NO 2 ④2SO 2+O 22SO 3与2SO 32SO 2+O 2A .①②B .②③C .③④ D..②④例2、在一定容积的密闭容器中进行反应:N 2(g)+3H2(g)2NH3(g)。

单级叶轮动平衡

下面是单级叶轮动平衡的一般步骤:

1.准备工作:首先,确定叶轮的设计参数和规格,并检查叶轮的外

观和材料是否完好。

同时,确保相关设备和工具的准备就绪。

2.检测:将叶轮安装到动平衡机上,并通过传感器检测叶轮在旋转

时的振动情况。

传感器可以测量叶轮的径向振动、轴向振动和切向振动等。

3.分析:根据检测结果,利用动平衡机的软件或仪表对振动数据进

行分析和处理。

通过分析,确定叶轮的不平衡量和位置。

4.添加补偿质量:根据分析结果,在叶轮上添加相应的补偿质量来

平衡叶轮。

补偿质量可以是附加质量块或去除材料。

5.重新检测:在添加补偿质量后,重新进行振动检测,以确认叶轮

是否已经达到平衡状态。

如果仍存在不平衡,需要进行进一步的调整和重复检测的过程。

6.完成和记录:一旦叶轮达到平衡状态,将其从动平衡机上取下,

并记录平衡前后的振动数据、调整量和位置等信息。

这些记录对于以后的维护和调试非常重要。

化学工程与工艺教学改革系列参考书分离过程例题与习题集叶庆国钟立梅主编化工学院化学工程教研室前言化学工程与工艺专业所在的化学工程与技术一级学科属于山东省“重中之重”学科,一直处于山东省领先地位,而分离工程是该专业二门重要的必修专业课程之一。

该课程利用物理化学、化工原理、化工热力学、传递过程原理等基础基础知识中有关相平衡热力学、动力学、分子及共聚集状态的微观机理,传热、传质和动量传递理论来研究化工生产实际中复杂物系分离和提纯技术。

传统的教学方法的突出的弊端就是手工计算工程量大,而且结果不准确。

同时由于现代化化学工业日趋集成化、自动化、连续化,学生能学到的东西越来越少。

所以,传统的教学模式不能满足现代化工业生产对高水平工业工程师的需求,开展分离工程课程教学方法与教学手段课题的研究与实践,对我们的学生能否承担起现代化学工业的重任,与该课程的教学质量关系重大,因此对该门课程进行教学改革具有深远意义。

分离工程课程的改革主要包括多媒体辅助教学课件的开发、分离工程例题与习题集、分离工程试题库的编写等工作。

目前全国各高校化学工程与工艺专业使用的教材一般均为由化学工程与工艺专业委员会组织编写的化工分离过程(陈洪钫主编,化学工业出版社),其他类似的教材已出版了十余部。

这些教材有些还未配习题,即便有习题,也无参考答案,而至今没有一本与该课程相关的例题与习题集的出版。

因此编写这样一本学习参考书,既能发挥我校优势,又符合形势需要,填补参考书空白,具有良好的应用前景。

分离工程学习指导和习题集与课程内容紧密结合,习题贯穿目前已出版的相关教材,有解题过程和答案,部分题目提供多种解题思路及解题过程,为学生的课堂以及课后学习提供了有力指导。

编者2006 年3 月目录第一章绪论........................................................ ............................... 1 第二章单级平衡过程........................................................ ................ 5 第三章多组分精馏和特殊精馏.......................................................18 第四章气体吸收........................................................ ...................... 23 第五章液液萃取........................................................ ...................... 26 第六章多组分多级分离的严格计算................................................ 27 第七章吸附........................................................ ............................. 33 第八章结晶........................................................ ............................. 34 第九章膜分离 ....................................................... .......................... 35 第十章分离过程与设备的选择与放大.. (36)第一章 绪论1. 列出 5 种使用 ESA 和 5 种使用 MSA 的分离操作。