第四课宋明理学

- 格式:ppt

- 大小:946.00 KB

- 文档页数:1

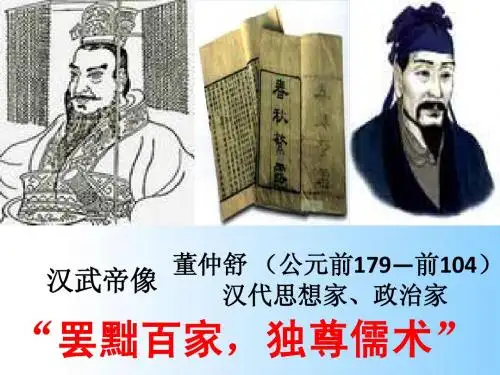

第4课宋明理学一、教材分析本课是高中历史必修3(岳麓版)第一单元的第4课。

《课程标准》对本课的要求是“列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展”,对本单元的整体要求是“了解中国传统文化主流思想的演变”。

儒家思想是中国传统文化的主流思想。

它的演变过程是适应时代和社会发展要求,不断更新和调整的过程。

宋明理学是这一过程中的重要阶段。

宋明时期,儒学思想吸收佛道两教的长处,发展成完整的哲学体系,更加适应统治阶级的需要,并最终占据官方统治思想地位。

本课上承魏晋儒学的危机和唐宋三教合一的潮流,下启明清时期进步思想家们对理学的反思和批判,在教材中具有突出地位。

二、学生分析经过一年的高中历史学习,学生们已经基本适应高中历史的讲述方式,基本掌握了自主获取知识的能力和方法,也具有了一定独立思考的能力和初步的辩证分析问题的能力。

而且经过前几课的学习,学生已初步对儒学的发展有了一定的认识理解。

但是因为本课内容主要研究思想理论,所以比较抽象,部分内容还有一定的难度,需要一定的哲学知识作基础,所以部分学生可能感到无趣和难以理解。

针对上述情况,确定本课的教学目标如下:三、教学目标1、知识与能力了解宋明理学兴起的原因,理学的代表人物及其主要观点,分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响,培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。

2、过程与方法结合教材内容的学习,通过设计问题,拓展资料,联系实际,启发学生主动参与课堂探究,加深对宋明理学的认识。

3、情感态度与价值观认识宋明理学是儒学发展到新阶段的表现,感受理学中积极有益的精神价值,进一步加深对中华民族传统文化的理解和认识,增强民族自信心和自豪感。

四、重点、难点1、重点:宋明理学的代表人物和主要观点。

●确定理由:掌握宋明理学的代表人物和主要观点,是准确说明儒家思想在宋明时期发展的前提和基本条件,也是落实课程标准要求、实现知识能力目标的保证。

●突破策略:利用课前的自主学习和课堂上教师的提问,讲解,借助补充资料和巩固训练帮助学生掌握。

![第4课_宋明理学[文]](https://uimg.taocdn.com/32d80abe112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada6e.webp)

〖第4课宋明理学〗之小船创作1.背景(1)随着时代发展、社会进步,汉代儒学粗糙的天命思想已经无法适应统治阶级的需要。

(2)魏晋南北朝以来,佛教、道教迅速传播,吸引了众多信徒,儒学的发展逐渐出现了危机,出现儒、道、佛三教并立的局面。

2.理学的兴起(1)三教之间在相互辩驳中相互吸纳渗透,到唐宋时期,三教调和之风尤其盛行,“三教合一”的潮流弥漫到社会生活各个领域。

(2)为了重兴儒学,唐宋儒家学者把积极入世、关怀现实的儒学传统与佛教、道教思想结合,发展了儒学体系。

二、程朱理学1.代表人物:北宋的程颢、程颐,南宋的朱熹。

2.理学本质:把维护专制统治和纲常名分的观念抽象化为“理”,从哲学的高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。

3.思想观点(1)理的本质:“理”是世界的本原,是天下万物都要遵循的普遍原则。

(2)理的表现:体现在社会上是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

(3)穷理方法:“格物致知”,即通过接触世间万事万物、体会各种知识、加深对“理”的体验,最终贯通明“理”。

4.统治地位的确立(1)南宋以后逐渐发展成为官方哲学。

(2)元朝将《四书章句集注》作为科举考试的内容。

(3)明朝确立了程朱理学在思想界的统治地位。

三、陆王心学1.陆九渊(1)理论:“理”不需要到身心以外的事物上寻找,提出“心即理也”,心就是天地万物的渊源。

(2)方法:提出“发明本心”以求理。

2.王守仁(1)思想核心是“致良知”,认为良知就是本心,就是理。

(2)认为天理就在自己心中,不必外求,只要克服私欲、回复良知就能成为圣贤。

(3)强调自我的主动作用,激励人们奋发立志。

四、宋明理学的影响1.消极:用三纲五常和名分等级的永恒性维系封建专制制度,压抑、扼杀人们的自然欲求。

2.积极:重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,又凸显了人性的庄严。

程朱理学与陆王心学的异同史料一程朱坚认①一草一木皆有理……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。

第4课宋明理学

一、背景——魏晋时期儒学出现危机:

1、国家分裂,正统地位受到冲击;

2、民生痛苦,佛教和道教盛行;

3、儒学本身存在局限,面临佛道挑战。

二、程朱理学(程颢、程颐、朱熹)

1、主张:

①世界观:理,在世界是万物本原,在社会是儒家道德伦理,在个人是人性。

儒家的道德伦理由此被“天理”尊崇到至高位臵。

②方法论:格物致知(格是深刻探究穷尽,物是万物本原),强调力行,注重实践。

2、影响:

①程朱理学适应了统治阶级的政治需要,纲常名教思想有利于维护专制统治;

②朱熹的《四书章句集注》元朝成为科举考试内容;明初程朱理学确定了在思想界的统治地位;

③流传到朝鲜、日本和越南等地产生很大影响。