18 19第1单元第4课宋明理学

- 格式:docx

- 大小:30.63 KB

- 文档页数:8

![第4课 宋明理学[岳麓版][课件](https://uimg.taocdn.com/2765cbd87f1922791688e885.webp)

![第4课_宋明理学[文]](https://uimg.taocdn.com/32d80abe112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada6e.webp)

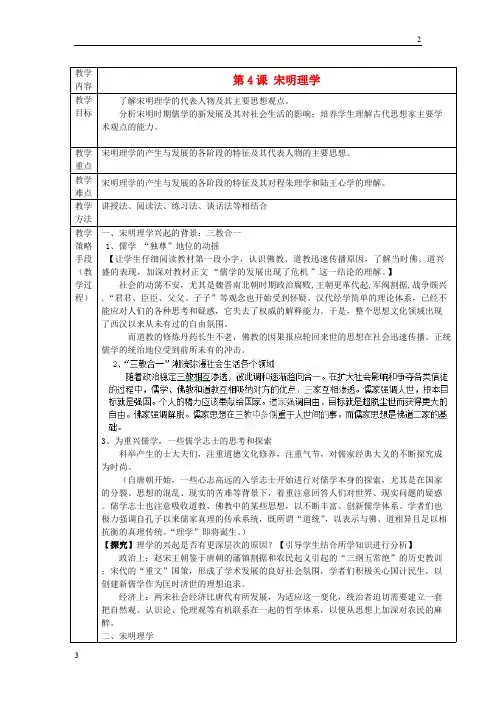

教学内容第4课 宋明理学教学目标了解宋明理学的代表人物及其主要思想观点。

分析宋明时期儒学的新发展及其对社会生活的影响;培养学生理解古代思想家主要学术观点的能力。

教学重点宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其代表人物的主要思想。

教学难点宋明理学的产生与发展的各阶段的特征及其对程朱理学和陆王心学的理解。

教学方法讲授法、阅读法、练习法、谈话法等相结合教学策略手段(教学过程)一、宋明理学兴起的背景:三教合一1、儒学 “独尊”地位的动摇【让学生仔细阅读教材第一段小字,认识佛教、道教迅速传播原因,了解当时佛、道兴盛的表现,加深对教材正文“儒学的发展出现了危机”这一结论的理解。

】社会的动荡不安,尤其是魏晋南北朝时期政治腐败,王朝更革代起,军阀割据,战争颇兴,“君君、臣臣、父父、子子”等观念也开始受到怀疑。

汉代经学简单的理论体系,已经不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。

于是,整个思想文化领域出现了西汉以来从未有过的自由氛围。

而道教的修炼丹药长生不老,佛教的因果报应轮回来世的思想在社会迅速传播。

正统儒学的统治地位受到前所未有的冲击。

3、为重兴儒学,一些儒学志士的思考和探索科举产生的士大夫们,注重道德文化修养,注重气节,对儒家经典大义的不断探究成为时尚。

(自唐朝开始,一些心志高远的入学志士开始进行对儒学本身的探索,尤其是在国家的分裂、思想的混乱、现实的苦难等背景下,着重注意回答人们对世界、现实问题的疑惑。

儒学志士也注意吸收道教、佛教中的某些思想,以不断丰富、创新儒学体系。

学者们也极力强调自孔子以来儒家真理的传承系统,既所谓“道统”,以表示与佛、道相异且足以相抗衡的真理传统。

“理学”即将诞生。

)【探究】理学的兴起是否有更深层次的原因?【引导学生结合所学知识进行分析】政治上:赵宋王朝鉴于唐朝的藩镇割据和农民起义引起的“三纲五常绝”的历史教训;宋代的“重文”国策,形成了学术发展的良好社会氛围,学者们积极关心国计民生,以创建新儒学作为匡时济世的理想追求。

第4课宋明理学课程标准:知道宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

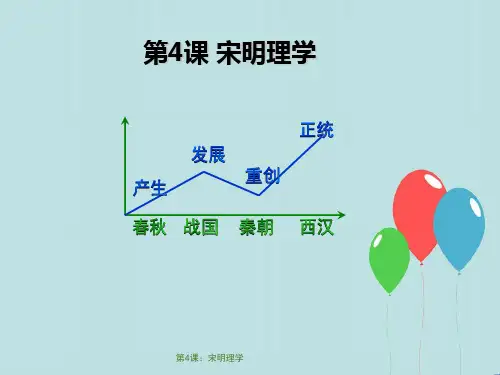

[自主预习探新知]一、儒学的危机1 •随着时代发展、社会进步,汉代儒学粗糙的天命思想已经无法适应统治阶级的需要。

2 •魏晋南北朝以来,佛教、道教迅速传播冲击了儒学地位。

3 •唐宋时期,“三教合一”的潮流弥漫到社会生活各个领域。

二、程朱理学1. 代表:北宋程颢、程颐,南宋朱熹。

2. 主张(1) 理的本质:“理”是世界的本原,是天下万物都要遵循的普遍原则。

(2) 理的表现:体现在社会上是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

(3) 穷理的方法:主张通过“格物致知”的方法去把握“理”。

3. 影响(1) 南宋以后逐渐发展成官方哲学。

(2) 元朝将《四书章句集注》作为科举考试的内容。

(3) 明初,确定了理学在思想界的统治地位。

(4) 流传到朝鲜、越南、日本,产生了很大影响。

[易混辨析]~~“格物致知”与实践出真知的区别“格物致知”认为“理”是先天存在的,接触世间万事万物是为了加深对“理”的体验和理解,其最终目的在于融会贯通而明“理”,并不是对客观规律和真理的探索。

实践出真知是指在实践中得出事物发生、 发展的规律,即主张在 实践基础上总结规律。

三、陆王心学人物 时期 历史地位主要学说 陆九渊 南宋 心学的创、-—IV 立者 主张“心即理也”,“宇宙便 是吾心,吾心即 是宇宙”求理的方法是“发明 本心”,进行内心反 省,不用学习也能体会王守仁明中期心学的集 大成者 主张“心外无 理”,强调天理 就在自己心中 求理的方法是“致良 知”,强调自我克服私 欲,回复良知[轻巧识记]程朱理学与陆王心学的区别与联系四、宋明理学的地位、影响1 •地位:理学是宋明时期的儒学主流,影响深远。

2.影响(1) 局限性:用三纲五常和名分等级维系专制统治,压抑、扼杀人们的自然 欲求,产生了消极影响。

⑵进步性① 重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立② 强调人的社会责任和历史使命,凸显了人性的庄严。

知识网络(教师用书独具) 1.唐宋时期,佛教、道教、儒学“三教合一”的 潮流弥漫到社会生活各个领域。

为重兴儒学, 唐宋儒家学者不断吸收和融合佛教、道教思想, 使儒学体系得到了丰富和更新,到宋代,形成“理学”。

2. 程朱理学主张“理”是万物的本原, 强调“格 物致知”,主张“存天理,灭人欲”,维护封 建等级秩序。

陆王心学认为“心”是万物的本 原,“心”就是“理”,强调内心的修养,主 张“发明本心”以求理,“致良知”等。

3. 理学是宋明时期儒学的主流,它强调三纲五常 和名分等级的永恒性,维系专制统治,扼杀人 们的自然欲求,产生了消极影响。

但理学重视 主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋之志,强调人的社会责任 和历史使命,又凸显了人性的庄严。

[合作探究攻重难]IU1卜 WW W.知识精要宣羽rtT 陀7坠岸Ifi 时期用歯片h 未理供ffi.i 心粧[垛翌点]] _______________________________ 程朱理学的特点[史料一]父止于慈,子止于孝,君止于仁,臣止于敬,万物庶事莫不各有其所,得其所则安,失其所则悖。

圣人所以能使天下顺治,非能为物作则也,唯止之各于其所而已。

——《二程集》[史料解读]句号前后表达两层意思,抓住关键词万物”、各于其所”去分析。

⑴概括史料一中的观点。

【提示】万物都有规则秩序,人人应当遵守伦理规范。

[史料二]未有天地之先,毕竟是先有此理。

……宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。

……天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。

…… 天理,只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。

――《朱子语类》[史料解读]分层归纳,从宇宙之间,一理而已”得出结论;从天理流行,触处皆是”得出观点,从总名”、件数”得出观点。

(2) 根据史料二,概括朱熹的主要观点。

【提示】“理”是万物的本原,“理”是构成万事万物的本体存在;人世间的伦理纲常是“理”的具体化。

程朱理学的特点(1) 儒学进一步思辨化。

这是程朱理学的突出特点。

传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系变成了哲学理论体系。

(2) 更加强调以伦理道德为思想核心。

理学所强调的天理,实质上也就是儒学的伦理道德学说,无论是理学哲学的本体论、人性论、“存理灭欲”或“存心灭欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论等,均是以伦理道德为核心内容。

(3)更多地吸收了佛、道因素。

程朱理学作为儒学发展的一个阶段,它带有明显的佛、道化的特点。

程朱理学吸收借鉴佛教与道教的形而上学和禁欲主义思想,把它作为理学的核心思想。

[史料一]程朱坚认一草一木皆有理……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理,其说乃不免以物为外在,析心与理为二。

王阳明则说,如其理外在于心,则亲没之后,吾心即无孝之理及孝亲之心。

--- 陈荣捷《中国哲学文献选编》[史料解读]史料一以句号分为前后两部分。

句号之前表述的是程朱格物致知”理论;句号之后为王守仁的致良知”学说。

(1)根据史料一并结合所学知识,分析在对“理”的认识上,“二程”与王守仁有何不同?有本质的区别吗?【提示】不同:“二程”认为理是万物的本原,是客观存在的,是一种客观唯心主义。

王守仁认为“心外无物”“心外无理”,理在心中,是一种主观唯心主义。

没有本质区别,二者都承认理的存在,都为封建统治服务。

[史料二]格,至也。

物,犹事也。

穷推至事物之理,欲其极处无不到也。

——朱熹《四书章句集注》[史料三]良知是天理之昭明灵觉处,故良知即天理。

——王守仁《传习录》[史料解读]史料二中朱熹认为通过格”能够穷”事物之理,史料三中王守仁认为良知即天理”。

(2) 根据史料二、三并结合所学知识,分析在求“理”的方法上,朱熹与王守仁有何不同【提示】朱熹主张“格物致知”,深刻探究万物,明道德之善。

王守仁主张“致良知”,通过内心自省,回复良知本性。

.[归纳总结]程朱理学与陆王心学的异同1. 宋代理学兴起的原因(1) 两宋时期,民族矛盾和阶级矛盾尖锐,统治者试图通过调整统治思想,以适应维护统治的需要。

(2) 魏晋以来,儒、道、佛三家日趋融合,至U唐宋时“三教合一”的局面形成,这为儒学发展成为更理性化、思辨化的新儒学体系奠定了基础。

(3) 宋代的“重文”国策和科举制的完善,形成了学术发展的良好社会环境。

2. 宋明理学的影响(1)积极方面①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、家庭、国家的和谐。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,这可以促进文明进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

(2)消极方面宋明理学强调尊卑等级、重男轻女以及重礼轻法等观念,轻视自然科学和个体自由,这对当时及后世产生了消极影响。

[当堂达标固双基]1.唐宋时期,我国思想界出现儒学复兴的运动,这一运动发生的思想背景主要是( )【导学号:15322030】A •佛教和道教思想成为正统思想B •佛教传入中国和道教兴起C •佛教、道教的传播冲击儒学的地位D.汉唐儒学不能容纳佛教、道教C [魏晋时期佛教和道教的广泛传播,冲击了儒学的地位,唐宋时期儒学复兴运动兴起,故选C 项。

佛教和道教思想只是在魏晋至唐兴盛,一直没有成为正统思想,A 项错误;佛教在东汉传入中国,道教在东汉末年兴起,B项错误;D 项不符合史实。

]2.北宋理学家“二程”说:“天下之物,皆可以照理。

有物必有则,一物统有一理。

”这表明“理”是( )A •超时空的,完满的精神实体B •世界万物的总根源C •自然和社会的最高法则D.封建伦理道德之总称C [从题干中“有物必有则”可以看出,“理”是一种法则,是自然和社会的最高法则,故C 项正确;A 、B、D 三项与材料信息不符,排除。

]3.朱熹提出“存天理,灭人欲”,其中“天理”主要指( )A .天体运行法则B. 社会发展规律C •封建道德规范和等级秩序D. “天人感应”的理论C [朱熹理学认为,世界的本原是“理”,“理”体现在社会上是儒家伦理道德,体现在人身上就是人性。

用儒家伦理道德扼杀人的自然欲求,维系专制统治,所以选C 项。

]4. 程朱理学最终被统治者确定为官学的根本原因是( )A .符合社会发展规律B. 有利于维护封建道德规范和等级秩序C. 有利于中国文化的发展D. 理学大师的积极宣传和推动B [程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建专制统治。

]5. 王守仁认为:“天没有我的灵明,谁去仰他高?地没有我的灵明,谁去俯他深?鬼神没有我的灵明,谁去辨他吉凶灾祥?”王守仁意在强调( )【导学号:15322031】A .万物皆有天理 D .“灵明”是良知C.人与自然的和谐 D .“天人感应”思想B [ 材料强调天、地、鬼、神都依赖“灵明”,与天理无关,故A 项错误;天、地、鬼、神都依赖灵明,“灵明” 就是良知,故B 项正确;材料没有强调人与自然的和谐关系,故C 项错误;“天人感应”是董仲舒的主张,与材料无关,故D 项错误。

]6. 阅读下列材料,回答问题。

【导学号:15322032】材料一万物皆有此理,理皆同出一源。

……如为君须仁,为臣须敬,为子须孝,为父须慈,物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。

朱子语类》材料二夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。

生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。

是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

——王阳明《王文成公全书》(1)材料一中,朱熹对道德规范提出了什么新的见解?分析其产生的历史影响。

(2)根据材料二概括“良知”的内涵,结合所学知识指出王守仁提出的“致良知”的方法。

(3) 综合上述材料谈谈你对中国传统伦理道德的认识。

[解析] 第(1)问,把握朱熹理学基本思想即可,历史影响从正反两面解答即可。

第(2)问,考查王守仁的心学,根据材料中的“生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎”、“是非之心,不虑而知,不学而能……”结合儒家修身、齐家等理想解答。

第(3)问,属于开放性题目,从思想理论与政治、经济的联系以及思想的传承性等方面解答即可。

[答案] (1)见解:道德规范的主要内容是三纲五常;道德规范是天理,即万物的本原。

历史影响:适应了统治阶级的政治需要,禁锢了人们的思想,有利于维护封建专制统治,有利于协调人际关系,稳定社会秩序,塑造中华民族的性格。

(2) 内涵:要有是非之心,关心民众疾苦。

方法:努力加强道德修养,回复良知本性。