视网膜中央静脉阻塞的诊断及治疗(优质荟萃)

- 格式:ppt

- 大小:11.78 MB

- 文档页数:20

视网膜中央动脉阻塞病情说明指导书一、视网膜中央动脉阻塞概述视网膜中央动脉阻塞(central retinal artery occlusion,CRAO)是视网膜中央动脉发生阻塞,导致视网膜急性缺血、严重损害视力的眼底病变,主要由血管栓塞、血管痉挛、血管壁的改变、血栓形成、血管外部压迫引起,表现为单眼无痛性急剧视力下降至数指甚至无光感,发病前可有一过性视力丧失并自行恢复的病史,治疗主要是扩血管和降低眼压,以尽快恢复视网膜血流循环及其功能。

本病预后与阻塞的部位、程度、血管的状况关系密切,特别重要的是开始治疗的时间。

本病视力预后较差,一般患者就诊时间较晚,失去抢救时机。

英文名称:central retinal artery occlusion,CRAO。

其它名称:无。

相关中医疾病:暴盲、络阻暴盲、落气眼。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:无遗传相关性。

发病部位:眼。

常见症状:单眼无痛性急剧视力下降、一过性视力丧失。

主要病因:血管栓塞、血管痉挛、血管壁的改变、血栓形成、血管外部压迫。

检查项目:体格检查、视力检查、眼底检查、眼压检查、血常规检查、凝血功能试验、荧光素眼底血管造影、颈动脉超声。

重要提醒:患者应当及早就医,避免疾病进展为视网膜坏死、视力丧失。

临床分类:基于阻塞程度分类:1、完全性阻塞症状严重,发作迅速,视力可突然丧失,甚至降至无光感。

2、不完全性阻塞视网膜中央动脉阻塞不完全,视力下降程度不很严重,视网膜动脉轻度狭窄,视网膜轻度水肿,预后比完全性者稍好。

二、视网膜中央动脉阻塞的发病特点三、视网膜中央动脉阻塞的病因病因总述:视网膜中央动脉阻塞常为多因素致病,既有血管病变的基础,也有合并栓塞或其他诱因而综合致病,直接病因主要为血管栓塞、血管痉挛、血管壁的改变、血栓形成、血管外部压迫等。

基本病因:1、血管栓塞主要为各种类型的栓子进入视网膜中央动脉导致阻塞。

视网膜中央动脉阻塞【概述】视网膜中央动脉是视网膜内层营养的唯一来源。

由于该动脉属于终末动脉,分支间无吻合,一旦发生阻塞,视网膜内层血供中断,引起急性缺血,使视功能急剧障碍。

本病发病急骤。

大多数为单眼,亦可在数日或数年后累及另眼。

患者发病年龄多在40岁以上。

性别方面无明显差异。

【诊断】无论主干或分支阻塞,根据上述临床表现,即可作出诊断。

在主干阻塞中央静脉阻塞时,因肯底广泛出血和水肿,动脉可被隐没,仅凭眼底所见,易于误诊为单独的中央静脉干阻塞,可从视功能忽然丧失而予以鉴别。

【治疗措施】视网膜组织对缺氧极为敏感,一旦血供中断,在很短时间内即可陷于坏死而使视功能永久性丧失,因此,应尽可能及早抢救以挽回部分视力。

1.急诊处理一经确诊,立刻吸入亚硝酸异戊酯(每次0.2ml),每隔1~2小时1次,连续2~3次,舌下含服三硝基甘油脂片,(每次0.3~0. 6mg),每日2~3次。

球后注射阿托品1mg或妥拉苏林12.5~25mg,以扩张视网膜动脉及解除痉挛;眼球按摩或前房穿刺,使眼压降低,加强视网膜动脉扩张程度。

这样,假如是栓子引起的阻塞,就能使栓子随血流移向较小分支。

在上治疗的同时,亦可给以吸入加有5%二氧化碳的氧气,每次10~15分钟,连续数次。

2.后期治疗经急诊处理,视功能有所恢复时,连续内服血管扩张剂如:烟酸(0.1g,一日3次),丹参片(每次3~5片,一日3次)等。

亦可用丹参注射液40~60ml(每ml含生药1g)加入低分子右旋糖酐或5%葡萄糖500ml内,静脉滴注,一日1次,15次为一疗程。

中药可用下列方剂,葛根60~150克,黄芪50克、丹参50克、川芎4.5克、紫胡10克、桃仁0克、地龙10克,水煎服,一日1剂,分两次煎服,在病程早期,加用麝香0.5克,每日分两次冲服。

此外,各种辅助药物如:维生素B1、B6、B12、E、ATP、辅酶A均可应用。

【病因学】1.动脉壁改变与血栓形成本病多数病例患有动脉硬化、高血压等心血管系统疾病、全身或局部的炎症性血管病(如颞动脉炎、血栓性脉管炎、结节性动脉四周炎、behcet病,Eales病、葡萄膜炎等)均可累及该动脉,引起该动脉内膜增生或水肿,使管腔狭窄,内壁粗糙。

视网膜中央静脉阻塞诊疗规范视网膜中央静脉阻塞(central retinal vein occlusion, CRVO)是一种常见的眼底疾病。

阻塞部分多位于视盘筛板区或筛板后区的视网膜中央静脉的主干。

视网膜中央静脉阻塞较中央动脉阻塞多见,其比率约为7: 1, 男性多于女性,常单眼发病,是老年人视力减退的常见病因。

一、病因视网膜静脉阻塞的病因较复杂,系多因素致病,与以下因素有关:1.血管壁的改变由于动脉硬化使筛板处中央静脉受压,血流阻滞;或因静血小板聚集性增强,血液凝固性增加,致血栓易于形成。

2.视网膜血管炎症3.血流动力学的改变因眼压增高或灌注不良,致静脉回流受阻,血流淤滞,促进血栓形成。

4.血液粘度高如巨球蛋白血症或多发性骨髓瘤二、诊断1.视力突然减退,眼前出现暗点或部分视野缺损。

病变累及黄斑时,则中心视力明显下降。

2.眼底检查①视盘水肿,边缘欠清,表面有浅层或深层出血斑。

②视网膜水肿,以视盘为中心沿阻塞静脉分布区呈放射状或火焰状广泛出血斑。

③视网膜静脉迂曲怒张,时隐时现走行于视网膜内,呈腊肠状。

动脉狭细。

④视网膜偶见棉絮状斑。

⑤黄斑正常或有囊样水肿。

⑥出血者则可形成视网膜前舟状出血斑,更重者则穿破内界膜成为玻璃体积血。

⑦晚期纤维增生可致牵拉性视网膜脱离。

⑧可发生新生血管性青光眼。

以上检查,前五项病变程度较轻者多为轻型(即非缺血型),视力可部分恢复。

若前五项病变程度重,则多为重型(即缺血型),视力严重障碍,且常伴有后三项改变。

少数轻型可恶化转变为重型。

荧光眼底血管造影是区分非缺血型和缺血型(视网膜无灌注区大于5—7PD)的重要依据。

3.视网膜电流图检查b波降低,重者明显下降,如熄灭,则示预后不良。

4.眼底荧光血管造影视网膜血管迟缓充盈,视盘及静脉有荧光渗漏,血管迂曲扩张,静脉管壁着染,微血管瘤呈点状弱荧光,出血区大片荧光遮蔽,黄斑为花瓣状或蜂窝状渗漏。

晚期,周边视网膜有大片无灌注区,视盘面有侧支血管或扩张的毛细血管,后者可见荧光渗漏。

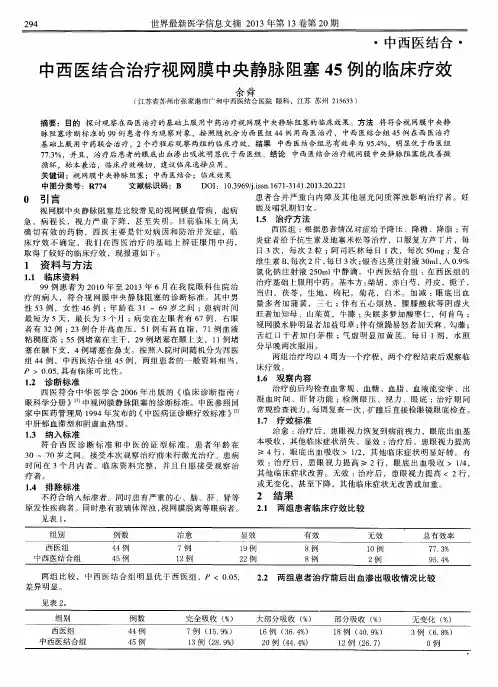

中西医结合治疗视网膜中央静脉阻塞60例临床观察【摘要】目的:观察中西医结合治疗视网膜中央静脉阻塞的临床疗效。

方法:60例视网膜中央静脉阻塞患者给予活血祛瘀通络为主的祛瘀方及麝香口服,另予血栓通等静点,并控制全身并发症。

结果:60例68眼临床治愈26例,占43.3%;显效30例,占50%;好转4例,占6.8%。

结论:中西医结合治疗视网膜中央静脉阻塞有良好疗效。

【关键词】视网膜中央静脉阻塞;中西医结合治疗【中图分类号】r774.1 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)03-0449-02视网膜中央静脉阻塞是临床上常见的眼病。

常发生于老年人,病因复杂,多与高血压. 动脉硬化. 血粘稠度高和血流动力学异常等有密切关系。

本病的特点是静脉扩张纡曲,沿静脉分布区域的视网膜有出血、水肿和渗出。

随着激光和眼底血管荧光造影等技术的应用和发展,对本病的病因、分类、并发症、预防和治疗有了进一步的认识和提高,但治疗效果仍不理想,病程长,并发症多,致盲率高。

我科自2011. 5~2012. 5应用中西医结合治疗本病60例(68眼),取得了较好效果,现报告如下:1 资料与方法1.1 一般资料 60例(68眼)均为住院患者,其中男38例,女22例;左眼24例,右眼36例,双眼8例;主干阻塞26例28眼,分支阻塞34例40眼;最大年龄72岁,最小23岁,平均年龄55岁;50岁以上47例占78.3%,50岁以下13例占21.7%;病程最长11个月,最短5天。

60例均有不同程度的视网膜动脉硬化;血脂偏高占52%,合并高血压占22%,血液粘稠度增高占72%,心电图异常占28%。

1.2 治疗方法口服维脑路通200mg,复方芦丁2片,地巴佐20mg,均3次/d,阿斯匹林100mg,1次/d口服,静点血栓通400mg+生理盐水250ml,1次/d,15天为1疗程。

中药取麝香每次0.05g,2次/d口服,连服5~7天。

视网膜中央静脉阻塞的诊疗及护理

视网膜中央静脉阻塞,是指由于视网膜中央动脉或分支小动脉硬化压迫,导致视网膜中央静脉回流受阻。

多见于高血压、动脉硬化及血液黏滞度增高者。

还可由于视网膜血管炎所致的血管内壁损害所致。

【主要表现】

(1)病史:可有高血压、动脉硬化及血液黏滞度增高等病史。

(2)症状体征:病变累及黄斑,主要症状为视力减退。

检查玻璃体呈棕黄色颗粒状混浊,或看不清眼底,视网膜静脉各支或某一分支粗大扭曲,视网膜广泛大量火焰状出血,水肿,棉绒斑,重者可有视乳头水肿。

眼底荧光血管造影对诊断有较大帮助。

【治疗与护理】

(1)就诊导向:入院治疗。

(2)止血药:早期可适当应用止血药物,后期则适当应用血管扩张药。

(3)病因治疗:针对发病原因采取相应的治疗方法,积极治疗原发病,如高血压、动脉硬化等。

(4)激素治疗:对视网膜血管炎患者,可适当应用糖皮质激素治疗。

(5)激光治疗:出现大面积毛细血管无灌注区或新生血管者,可酌情采用激光治疗。

(6)中药治疗:可用生地黄10克,赤芍10克,当归10克,川芎

10克,桃仁10克,生牛膝10克,泽泻10克,茜草10克,红花6克,葛根20克,酌情加减,水煎服。

也可给予参三七片3~5片/次,2次/日,口服。

(7)护理措施:①适当休息,生活规律、保持大便通畅。

②如有高脂血症应积极治疗。

视网膜静脉阻塞疑难病例讨论范文下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!视网膜静脉阻塞疑难病例讨论范文1. 简介视网膜静脉阻塞(CRVO)是一种常见的视网膜血管疾病,通常由于视网膜静脉血栓形成引起。

关于视网膜中央静脉阻塞的临床疗效与护理【摘要】目的:探讨复方樟柳碱、注射用鼠神经生长因子在治疗视网膜中央静脉阻塞中的疗效和护理。

方法:对已通过荧光造影确诊为视网膜中央静脉阻塞的病例34例34眼,运用复方樟柳碱、注射用鼠神经生长因子进行治疗,并给予心理护理干预。

14天为1个疗程。

结果:有效例数为26例,总有效率为76.4%。

结论:实施针对性的心理护理,娴熟的操作技术可提高患者对治疗的依从性,在复方樟柳碱、注射用鼠神经生长因子治疗视网膜中央静脉阻塞有着良好的疗效。

【关键词】视网膜中央静脉阻塞;颞浅动脉旁皮下注射、球后注射;并发症:护理视网膜静脉阻塞(RVO)是中老年人中常见的视网膜血管病变,可由于广泛的视网膜出血、黄斑水肿、视神经缺血等引起视力障碍,晚期可产生视网膜新生血管而导致增殖性玻璃体视网膜病变,新生血管性青光眼等并发症而引起视力丧失,至今没有确切有效的疗法。

RVO 的主要症状是不同程度的视力障碍,黄斑区受累可出现视物变形。

RVO 患者的视力与静脉阻塞的部位、缺血与否及有无并发症的发生有关。

目前RVO 的治疗方法主要有药物、激光及外科治疗[1]。

我科2009年-2012年共收治36例患者,我科对36例视网膜中央静脉阻塞患者进行复方樟柳碱、注射用鼠神经生长因子联合药物治疗,护理体会如下:1材料与方法1.1一般资料本组36 例(36 眼)RVO 患者,均经眼底荧光素血管造影(FFA)确诊,其中男性19 例(19眼),女性17 例(17 眼);年龄44~79岁,平均53 岁;病程3d~1 年;眼部检查包括视力、眼底、视野检查及眼底荧光血管造影(FFA)激光治疗。

眼底荧光血管造影:本组36 例治疗前均按常规方法行FFA 检查,其中视网膜中央静脉总干阻塞20例(20)眼,半侧视网膜静脉阻塞3例(3眼),视网膜分支静脉阻塞13例(13 眼)。

1.2治疗方法1.2.1复方樟柳碱是从茄科植物唐古特山莨菪中分离出来的一种生物碱,其化学结构和东莨菪碱相似,药理作用与阿托品类化合物相似,其复方制剂具有调整自主神经、调整皮质、缓解眼血管痉挛和恢复血管舒缩的功能,可以改善血管运动功能、增加血流量、促进眼底水肿与渗出的吸收等。

视网膜中央静脉阻塞的病因治疗与预防视网膜中央静脉阻塞比视网膜中央动脉阻塞更常见。

虽然视觉功能损伤没有动脉阻塞那么严重,但它也相当严重。

有些病例可能会因继发性新血管青光眼而完全失明。

这种疾病的病因与老年人和中年人有很大的不同。

前者大多继发于视网膜动脉硬化,后者主要是静脉本身的炎症。

视网膜动脉硬化常见于慢性进行性高血压或动脉硬化;静脉炎症可由静脉周围炎症、葡萄膜炎症引起Behcet综合征、结节病、Coats由疾病、脓毒性栓子等引起,但临床上找不到明确的原因,也不少见。

该病的发病机制复杂,目前尚不完全清楚。

大多数作者认为,它是由动脉供血不足、静脉壁损伤、血泪变化和血流动力学变化引起的。

静脉壁损伤可能是主要的。

1.动脉供血不足:Hhayreh动脉实验后指出,视网膜中央静脉阻塞的发生是基于动脉供血不足。

在实验室中,如果只阻断静脉,就不足以引起临床上的典型变化,只有在动脉供血也出现障碍后才能形成。

Hayreh这一理论也得到了一些临床工作者的支持,但到目前为止,动脉供血不足导致静脉阻塞的直接证据仍然不足。

例如,这种疾病不能显示任何动脉阻塞。

视网膜血液循环处于相对封闭的血管循环路径,静脉阻塞时动脉血流减少,可能只是静脉血回流阻塞的反映,而不是静脉阻塞的原因。

2、静脉壁损伤:有两个原因,一是受到其邻接处的动脉硬化的波及;二是静脉本身的炎症。

二产均可导致管壁增厚,管腔狭窄。

硬化还能使内膜及内膜下细胞增生,炎症则可使内膜肿胀。

细胞增生及内膜肿胀更加重了管腔狭窄程度,除严重者因内膜与内膜接触直接发生闭锁外,亦可因内膜面变得粗糙,电荷改变,诱使血小板沉着、凝聚而形成血栓,导致静脉管腔不完全或完全性阻塞。

众所周知,视网膜中央静脉总干阻塞发生在静脉穿越筛板上,分支阻塞发生在移动和静脉交叉处。

因此,动静脉可能被一层共同的结缔组织鞘包围,一旦静脉腔狭窄,就不容易伸展。

3、血流变学及血流动力学变化:大多数患者有血液成分变化、血液粘度变化和血小板凝聚力增加,使血液更难通过静脉管径狭窄和血栓形成。

视网膜静脉阻塞概述: (1)流行病学: (1)病因: (1)发病机制: (2)临床表现: (2)并发症: (6)诊断: (8)治疗: (9)概述:视网膜静脉阻塞(retinal vein occlusion)是比较常见的眼底血管病。

分支静脉阻塞于1877年首先由Leber描述,而视网膜中央静脉阻塞则于1878年由von Michele 命名本病特点是静脉扩张迂曲,沿静脉分布区域的视网膜有出血、水肿和渗出。

随着电镜、激光和眼底照相等技术的发展,对本病的病因分类、并发症预后和治疗有进一步的认识和提高虽然目前治疗效果尚不理想。

流行病学:本病比视网膜动脉阻塞多见。

大部分病例发生在中年以上,国外报告的年龄比我国患者大。

分支静脉阻塞比总干阻塞者的年龄更大。

国外有人报道681例,平均64.8岁,总干和分支阻塞年龄无差别。

我国患者发病年龄较小,有人统计913例(944只眼),年龄15~89岁,平均(52.8±11.9)岁;患者的性别差异不大,在913例中男性443例占48.5%、女性470例占51.5%;眼别常为单眼发病,左右眼无差别;双眼发病者较少占3%~6.8%且常先后发病,很少同时受累。

病因:视网膜静脉阻塞的病因比较复杂,为多因素致病。

与高血压、动脉硬化血液高黏度和血流动力学异常等有密切关系外伤、口服避孕药或过度疲劳等均可为发病的诱因总之,视网膜静脉阻塞常为多因素致病,既有血管异常也有血液成分的改变或血流动力学异常的因素。

发病机制:1.血管壁的改变视网膜动脉硬化在视网膜静脉阻塞发病中占重要地位,有80%~95%的病人同时有动脉硬化。

最常发生阻塞的部位在筛板区和动静脉交叉处。

在这2个部位,视网膜中央动脉和静脉靠得很近,相邻血管壁共有一外膜,被同一结缔组织膜包裹。

动脉硬化时,受硬化外膜的限制,静脉受压管腔变窄且管壁内皮细胞受刺激增生,管腔变得更窄血流变慢,甚至停滞导致血小板、红细胞和纤维蛋白原沉积而形成血栓。