三伏贴常用适应症对应穴位及位置

- 格式:docx

- 大小:70.44 KB

- 文档页数:4

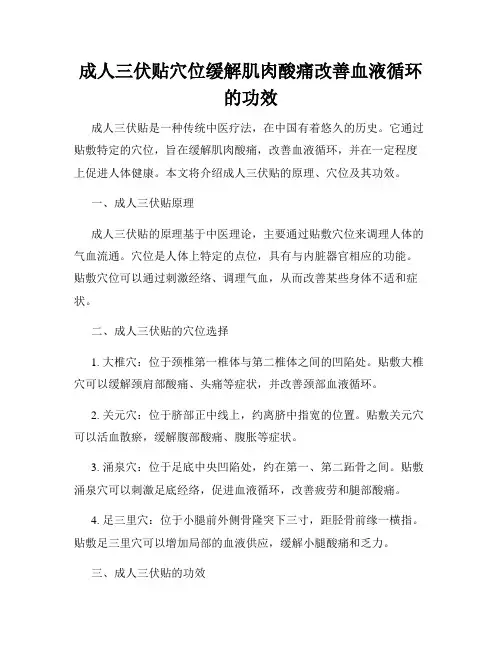

成人三伏贴穴位缓解肌肉酸痛改善血液循环的功效成人三伏贴是一种传统中医疗法,在中国有着悠久的历史。

它通过贴敷特定的穴位,旨在缓解肌肉酸痛,改善血液循环,并在一定程度上促进人体健康。

本文将介绍成人三伏贴的原理、穴位及其功效。

一、成人三伏贴原理成人三伏贴的原理基于中医理论,主要通过贴敷穴位来调理人体的气血流通。

穴位是人体上特定的点位,具有与内脏器官相应的功能。

贴敷穴位可以通过刺激经络、调理气血,从而改善某些身体不适和症状。

二、成人三伏贴的穴位选择1. 大椎穴:位于颈椎第一椎体与第二椎体之间的凹陷处。

贴敷大椎穴可以缓解颈肩部酸痛、头痛等症状,并改善颈部血液循环。

2. 关元穴:位于脐部正中线上,约离脐中指宽的位置。

贴敷关元穴可以活血散瘀,缓解腹部酸痛、腹胀等症状。

3. 涌泉穴:位于足底中央凹陷处,约在第一、第二跖骨之间。

贴敷涌泉穴可以刺激足底经络,促进血液循环,改善疲劳和腿部酸痛。

4. 足三里穴:位于小腿前外侧骨隆突下三寸,距胫骨前缘一横指。

贴敷足三里穴可以增加局部的血液供应,缓解小腿酸痛和乏力。

三、成人三伏贴的功效1. 缓解肌肉酸痛:贴敷成人三伏贴可以通过刺激穴位,促进肌肉的放松和恢复,缓解因运动、劳累等引起的肌肉酸痛。

2. 改善血液循环:成人三伏贴能够刺激穴位,调理经络,促进血液循环。

良好的血液循环有助于排除体内代谢废物,增加氧气和营养物质的供应,提高身体的免疫力。

3. 缓解疲劳和乏力:成人三伏贴对于缓解疲劳和乏力有一定的效果。

通过刺激穴位,能够改善气血的流通,消除疲劳,使人感到精力充沛。

4. 增强抵抗力:成人三伏贴的穴位贴敷可以刺激免疫系统,增强人体的抵抗力,提高身体的自愈能力,对于预防疾病有一定的帮助。

总之,成人三伏贴是一种简单而有效的中医疗法,通过贴敷特定的穴位,能够缓解肌肉酸痛,改善血液循环,提高人体健康水平。

但需要注意的是,对于有特殊病症的人群,应该在医生的指导下进行使用,并合理掌握使用的时间和频率。

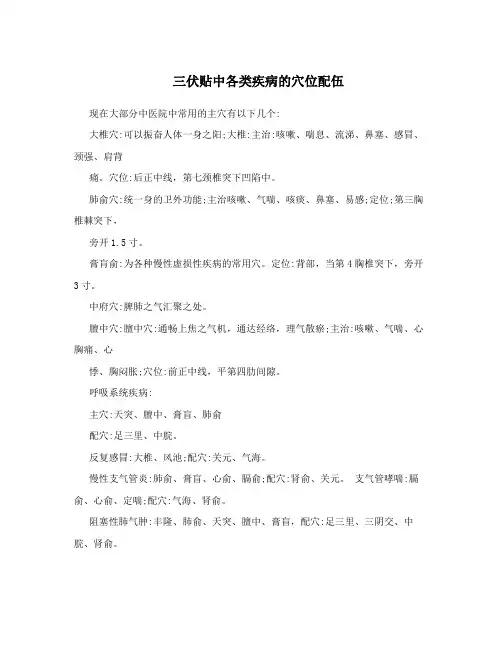

三伏贴中各类疾病的穴位配伍现在大部分中医院中常用的主穴有以下几个:大椎穴:可以振奋人体一身之阳;大椎:主治:咳嗽、喘息、流涕、鼻塞、感冒、颈强、肩背痛。

穴位:后正中线,第七颈椎突下凹陷中。

肺俞穴:统一身的卫外功能;主治咳嗽、气喘、咳痰、鼻塞、易感;定位;第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

膏肓俞:为各种慢性虚损性疾病的常用穴。

定位:背部,当第4胸椎突下,旁开3寸。

中府穴:脾肺之气汇聚之处。

膻中穴:膻中穴:通畅上焦之气机,通达经络,理气散瘀;主治:咳嗽、气喘、心胸痛、心悸、胸闷胀;穴位:前正中线,平第四肋间隙。

呼吸系统疾病:主穴:天突、膻中、膏盲、肺俞配穴:足三里、中脘。

反复感冒:大椎、风池;配穴:关元、气海。

慢性支气管炎:肺俞、膏盲、心俞、膈俞;配穴:肾俞、关元。

支气管哮喘:膈俞、心俞、定喘;配穴:气海、肾俞。

阻塞性肺气肿:丰隆、肺俞、天突、膻中、膏盲,配穴:足三里、三阴交、中脘、肾俞。

过敏性鼻炎:大椎、外关、肺俞、天突,配穴:足三里、关元。

慢性鼻炎:大椎、外关、肺俞、天突,配穴:足三里、关元、肾俞。

儿科:主穴:脾俞、关元、足三里、涌泉;配穴:肺俞、膏盲、膈俞。

反复感冒:肺俞、大椎、风池;配穴:关元、肾俞。

小儿咳嗽:大椎、肺俞、膏盲、膈俞;配穴:足三里、关元、肾俞。

小儿哮喘:肺俞、膏盲、膈俞、心俞;配穴:足三里、肺俞、膏盲、膈俞。

消化系统:主穴:足三里、中脘、脾俞、胃俞;配穴:上脘、三阴交。

胃痛:中脘、内关、胃俞、梁丘。

慢性腹泻:天枢、肾俞、中脘;配穴:命门、关元。

消化不良:天枢、中脘、足三里;配穴:百虫窝。

遗尿:主穴:三阴交、肾俞、膀胱俞;配穴:关元、命门。

风湿及类风湿:主穴:肝俞、阳陵泉、悬钟、大抒;配穴:足三里、三阴交、脾俞。

慢性腰腿痛:阳陵泉悬钟血海配穴:关元命门四肢麻木:上肢:曲池、支沟,下肢:血海、足三里;配穴:脾俞。

强制性脊髓炎:悬钟、大抒、命门、关元;配穴:外关、阳陵泉。

颈椎病:大椎、肩井、大抒、外关;配穴:手三里。

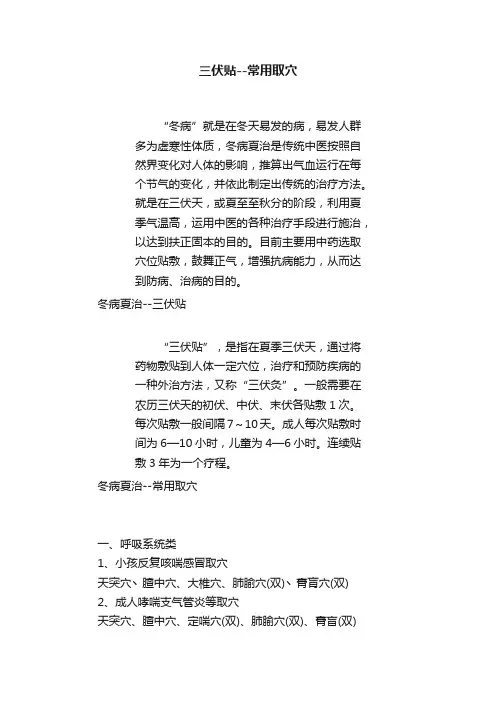

三伏贴--常用取穴“冬病”就是在冬天易发的病,易发人群多为虚寒性体质,冬病夏治是传统中医按照自然界变化对人体的影响,推算出气血运行在每个节气的变化,并依此制定出传统的治疗方法。

就是在三伏天,或夏至至秋分的阶段,利用夏季气温高,运用中医的各种治疗手段进行施治,以达到扶正固本的目的。

目前主要用中药选取穴位贴敷,鼓舞正气,增强抗病能力,从而达到防病、治病的目的。

冬病夏治--三伏贴“三伏贴”,是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,又称“三伏灸”。

一般需要在农历三伏天的初伏、中伏、末伏各贴敷1次。

每次贴敷一般间隔7~10天。

成人每次贴敷时间为6—10小时,儿童为4—6小时。

连续贴敷3年为一个疗程。

冬病夏治--常用取穴一、呼吸系统类1、小孩反复咳喘感冒取穴天突穴丶膻中穴、大椎穴、肺腧穴(双)丶膏肓穴(双) 2、成人哮喘支气管炎等取穴天突穴、膻中穴、定喘穴(双)、肺腧穴(双)、膏盲(双)3、肺气肿、肺心病天突穴、膻中穴、大椎穴、肺腧穴(双)、高盲穴(双)、心腧穴(双)4、肾亏虚咳(老年人一咳嗽就小便者)天突穴、膻中穴、大椎穴、肺腧穴(双)、膏肓穴(双)、肾俞穴(双)5丶咳嗽痰多天突穴丶膻中穴丶大椎穴、肺腧穴(双)、膏肓穴(双)、脾俞穴(双)6、慢性鼻炎、鼻窦炎、天突穴、膻中穴、大椎穴、肺腧穴(双)丶膏肓穴(双)、风门穴(双)、迎香穴(双)二、疼痛类穴位取穴1、风寒湿邪、类风湿胸部以上:必贴大椎穴,然后贴阿是穴(及疼痛点)胸部以下:必贴命门穴、足三里(双)丶然后贴阿是穴2、手指关节风湿病把通络贴剪成条状缠在手指关节上,再加贴阳也穴、大椎穴3、宫寒畏冷命门穴、关元穴(关元穴在肚脐眼向下3寸位置)穴位具体位置大椎穴:第7颈椎棘突下凹陷处。

膻中穴:两个乳头连线中间处。

定喘穴:大椎旁开O.5寸为定喘欠。

肺腧穴:第三胸椎棘突下旁开1.5寸处。

膏肓穴:第4胸椎棘突下旁开3寸处。

风门穴:第二胸椎棘突下旁开1.5寸处。

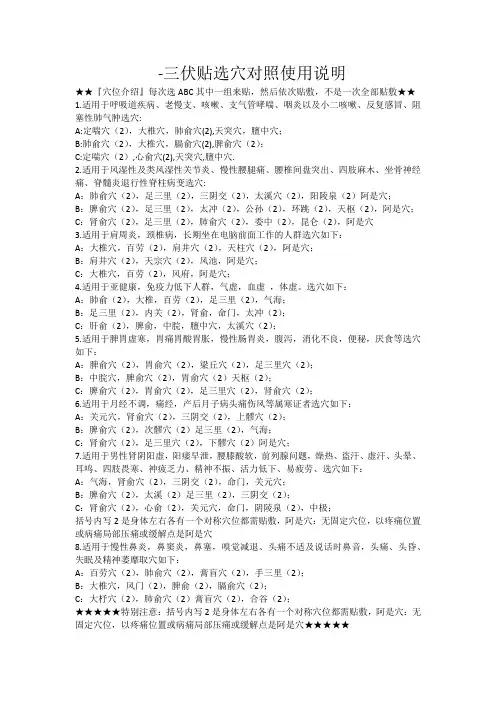

-三伏贴选穴对照使用说明★★『穴位介绍』每次选ABC其中一组来贴,然后依次贴敷,不是一次全部贴敷★★1.适用于呼吸道疾病、老慢支、咳嗽、支气管哮喘、咽炎以及小二咳嗽、反复感冒、阻塞性肺气肿选穴:A:定喘穴(2),大椎穴,肺俞穴(2),天突穴,膻中穴;B:肺俞穴(2),大椎穴,膈俞穴(2),脾俞穴(2);C:定喘穴(2),心俞穴(2),天突穴,膻中穴.2.适用于风湿性及类风湿性关节炎、慢性腰腿痛、腰椎间盘突出、四肢麻木、坐骨神经痛、脊髓炎退行性脊柱病变选穴:A:肺俞穴(2),足三里(2),三阴交(2),太溪穴(2),阳陵泉(2)阿是穴;B:脾俞穴(2),足三里(2),太冲(2),公孙(2),环跳(2),天枢(2),阿是穴;C:肾俞穴(2),足三里(2),肺俞穴(2),委中(2),昆仑(2),阿是穴3.适用于肩周炎,颈椎病,长期坐在电脑前面工作的人群选穴如下:A:大椎穴,百劳(2),肩井穴(2),天柱穴(2),阿是穴;B:肩井穴(2),天宗穴(2),风池,阿是穴;C:大椎穴,百劳(2),风府,阿是穴;4.适用于亚健康,免疫力低下人群,气虚,血虚,体虚。

选穴如下:A:肺俞(2),大椎,百劳(2),足三里(2),气海;B:足三里(2),内关(2),肾俞,命门,太冲(2);C:肝俞(2),脾俞,中脘,膻中穴,太溪穴(2);5.适用于脾胃虚寒,胃痛胃酸胃胀,慢性肠胃炎,腹泻,消化不良,便秘,厌食等选穴如下:A:脾俞穴(2),胃俞穴(2),梁丘穴(2),足三里穴(2);B:中脘穴,脾俞穴(2),胃俞穴(2)天枢(2);C:脾俞穴(2),胃俞穴(2),足三里穴(2),肾俞穴(2);6.适用于月经不调,痛经,产后月子病头痛伤风等属寒证者选穴如下:A:关元穴,肾俞穴(2),三阴交(2),上髎穴(2);B:脾俞穴(2),次髎穴(2)足三里(2),气海;C:肾俞穴(2),足三里穴(2),下髎穴(2)阿是穴;7.适用于男性肾阴阳虚,阳痿早泄,腰膝酸软,前列腺问题,燥热、盗汗、虚汗、头晕、耳鸣、四肢畏寒、神疲乏力、精神不振、活力低下、易疲劳、选穴如下:A:气海,肾俞穴(2),三阴交(2),命门,关元穴;B:脾俞穴(2),太溪(2)足三里(2),三阴交(2);C:肾俞穴(2),心俞(2),关元穴,命门,阴陵泉(2),中极;括号内写2是身体左右各有一个对称穴位都需贴敷,阿是穴:无固定穴位,以疼痛位置或病痛局部压痛或缓解点是阿是穴8.适用于慢性鼻炎,鼻窦炎,鼻塞,嗅觉减退、头痛不适及说话时鼻音,头痛、头昏、失眠及精神萎靡取穴如下:A:百劳穴(2),肺俞穴(2),膏盲穴(2),手三里(2);B:大椎穴,风门(2),脾俞(2),膈俞穴(2);C:大杼穴(2),肺俞穴(2)膏盲穴(2),合谷(2);★★★★★特别注意:括号内写2是身体左右各有一个对称穴位都需贴敷,阿是穴:无固定穴位,以疼痛位置或病痛局部压痛或缓解点是阿是穴★★★★★。

关于三伏贴贴在什么位置去湿气最好三伏贴贴在什么位置去湿气最好1、大椎穴:大椎穴具有解表解寒的功效,位于第7颈椎棘突下凹陷处,背部中线,三伏贴贴在大椎穴上可以辅助去湿气,缓解头疼、肩背痛、咳嗽和哮喘等不适症状。

2、关元穴:关元穴在人体的脐中下3寸,具有补肾、温肾、调经等功效,在这个位置贴三伏贴可以改善遗精、阳痿、月经不调、子宫肌瘤等症状,也有一定的去湿气作用。

3、足三里穴:足三里穴是胃经上的一个穴位,位于小腿外侧,犊鼻下3寸,将三伏贴贴在这个位置,通常可以燥化脾湿、健脾和胃,改善湿气重和胃部不适等。

除上述常见穴位以外,还可以贴在脾俞穴、丰隆穴等位置。

三伏天除湿最佳方法1、防湿健脾胃要注意对脾胃的保养,脾胃虚的人少喝冷饮、少吃凉菜,注意肚脐不要受凉。

三伏天是消化道疾病多发的时节,在饮食要改变饮食不节,饮食不洁,饮食偏嗜的不良习惯,冷饮冷食不宜过多,一切都应以适量为宜。

2、温水泡脚睡前用40℃温水泡脚,可祛湿,还能提高睡眠质量。

还可以刻意出些汗,让湿气随着汗水散发出去。

3、保证良好的睡眠充足高质量的睡眠有助机体自我修复,是保证机体良好运转的基础,是天然的祛湿药。

应当顺应天时,宜晚睡早起,但晚上最好不要晚于11点入睡,中午需要午睡,但不宜超过一小时,还要切记贪凉,忌在温度很低的空调屋或潮湿的地上睡觉,也不可迎窗而睡。

4、多喝姜茶俗话说:冬吃萝卜夏吃姜。

姜具有温补的作用,夏季可以多吃点姜,补补阳气。

生姜性辛温,有散寒发汗,化痰止咳,和胃,止呕等各种功效。

喝姜茶是一种简便易行的保健方法,而夏天是最适宜喝姜茶的季节。

5、常运动防湿、祛湿的最佳运动方式是轻微的活动四肢,使身体的阳气慢慢的恢复,湿气逐渐散去,但不可大运动出大汗。

6、吃健脾化湿的食物多吃健脾化湿的食物也有帮助,红豆、绿豆、荷叶煮粥,藿香、佩兰、苍术泡茶,生姜切片煮水,都有祛湿之效。

辣椒虽能开胃助消化,祛湿功效却一般。

三伏天哪个伏天更热些中伏。

虽说三伏天已经很热了,但三伏天又分为初伏、中伏以及末伏三伏,其中中伏是三伏天中最热的时候,三伏天期间表面湿度在第一伏期间增加,因此每天吸收更多的热量,释放更少的热量,并且表面层的热量累积,到了中伏的时候,地面的累积热量在中伏期间达到峰值,释放出来的热气也最多,因此三伏天中最热的是中伏。

三伏揭时常使用穴位之阳早格格创做呼吸系统徐病:天突、膻中、膏盲、肺俞,(6)配:脚三里、中脘反复感冒:大椎、风池、(3)配:闭元、气海、肾俞缓性收气管炎、肺心病:肺俞、膏盲、心俞、膈俞,(8)配:肾俞,闭元收气管炎:肺俞、心腧、定喘,(6)配:闭元、肾俞阻塞性肺气肿:歉隆、肺俞、天突、膻中、膏盲,(8)配:脚三里、三阳接、中脘、肾俞鼻炎:大椎、中闭、肺俞、天突,(6)配:脚三里、闭元、肾俞小女:脾俞、闭元、脚三里、涌泉,(7)配:肺腧、膏盲、膈俞小女咳嗽:大椎、肺俞、膏盲、膈俞,(7)配:脚三里、闭元、肾俞小女哮喘:肺腧、膏盲、膈俞、心俞,(8)配:脚三里、肺俞、膈俞穴位体表定位一、主穴天突:位于颈部,目前正中线上胸骨上窝中央.膻中: 属任脉,位于前正中线,仄第4肋间,二乳头连线的中面,正在胸骨体上.膏盲:膏肓穴是脚太阳膀胱经的时常使用腧穴之一,位于第4胸椎棘突下,旁启3寸.肺俞:正在背部,当第三胸椎棘突下,旁启1.5寸.大椎:正在后背正中线上,第七颈椎棘突下凸起中.风池:正在项部,当枕骨之下,与风府相仄,胸锁乳突肌与斜圆肌上端之间的凸起处.心俞:属脚太阳膀胱经,正在背部,当第5胸椎棘突下,旁启1.5寸.膈俞:膈俞正在背部,当第7胸椎棘突下,旁启1.5寸.定喘:属偶穴.俯状或者卧位,正在背部,正在第七颈椎棘突下,旁启0.5寸.歉隆:小腿前中侧,中踝尖上8寸,胫骨前缘中二横指(中指)处.中闭穴:位于前臂背侧,正在前臂后区,当阳池与肘尖的连线上,腕背侧近端横纹上2寸,尺骨与桡骨间隙中面.脾俞:正在背部,当第11胸椎棘突下,旁启1.5寸.闭元:正在脐下3寸,背中线上,俯卧与穴.脚三里:正在小腿前中侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指).涌泉:位于脚前部凸起处第2、3趾趾缝纹头端与脚跟连线的前三分之一处, 为齐身俞穴的最下部,乃是肾经的尾穴.。

三伏贴穴位定位穴位名称:大杼[经穴]【定位】:在背部,当第一胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:祛风解表,疏调筋骨,宣肺降逆。

【主治】:①各种骨病(骨痛,肩、腰、骶、膝关节痛)。

②发热,咳嗽,头痛鼻塞。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(骨会),手、足太阳经交会穴穴位名称:肺俞[经穴]【定位】:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:养阴清热,调理肺气。

【主治】:①发热,咳嗽,咳血,盗汗,鼻塞。

②毛发脱落,痘,疹,疮,癣。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:肺的背俞穴穴位名称:厥阴俞[经穴]【定位】:在背部,当第四胸椎棘突下,旁开 1.5寸【作用】:疏通心脉,宽胸理气。

【主治】:①心痛,心悸。

②咳嗽,胸闷。

③牙痛。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心包背俞穴穴位名称:心俞[经穴]【定位】:在背部,当第五胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:养血宁心,理气止痛,通络宽胸。

【主治】:①心痛,心悸,胸闷,气短。

②咳嗽,吐血。

③失眠,健忘,癫痫。

④梦遗,盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心的背俞穴穴位名称:督俞[经穴]【定位】:在背部,当第六胸椎棘突下,旁开 1.5寸【作用】:理气宽胸【主治】:①心痛,胸闷。

②胃痛,腹痛。

③咳嗽,气喘。

【归经】:足太阳膀胱经穴穴位名称:膈俞[经穴]【定位】:在背部,第七胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:宽胸降逆,理血化淤,调气补虚,调和脾胃。

【主治】:①急性胃脘痛,呃逆,噎膈,便血。

②咳嗽,气喘,吐血,骨蒸盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(血会)穴位名称:脾俞[经穴]【定位】:在背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:健脾利湿,益气和中。

【主治】:①腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血。

②水肿。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:脾的背俞穴穴位名称:胃俞[经穴]【定位】:在背部,当第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:理气和胃,化湿消滞。

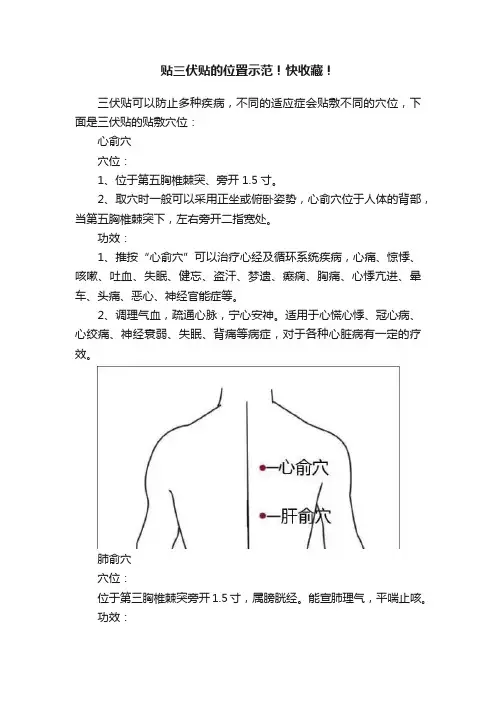

贴三伏贴的位置示范!快收藏!三伏贴可以防止多种疾病,不同的适应症会贴敷不同的穴位,下面是三伏贴的贴敷穴位:心俞穴穴位:1、位于第五胸椎棘突、旁开1.5寸。

2、取穴时一般可以采用正坐或俯卧姿势,心俞穴位于人体的背部,当第五胸椎棘突下,左右旁开二指宽处。

功效:1、推按“心俞穴”可以治疗心经及循环系统疾病,心痛、惊悸、咳嗽、吐血、失眠、健忘、盗汗、梦遗、癫痫、胸痛、心悸亢进、晕车、头痛、恶心、神经官能症等。

2、调理气血,疏通心脉,宁心安神。

适用于心慌心悸、冠心病、心绞痛、神经衰弱、失眠、背痛等病症,对于各种心脏病有一定的疗效。

肺俞穴穴位:位于第三胸椎棘突旁开1.5寸,属膀胱经。

能宣肺理气,平喘止咳。

功效:适用于咳嗽气喘、感冒、外感风寒、盗汗、背痛等病症,对于各种肺病有一定的作用。

天突穴穴位:1、位于颈部,当前正中线上,两锁骨中间,胸骨上窝中央。

2、此穴位为人体任脉上的主要穴道之一。

功效:治疗打嗝、咳嗽、呕吐、神经性呕吐、咽喉炎、扁桃体炎、喉咙的疾病。

膻中穴穴位:在前正中线上,两乳头连线的中点。

膻中穴的主治病症为:1、胸部疼痛、腹部疼痛、心悸、呼吸困难、咳嗽、过胖、过瘦、呃逆、乳腺炎、缺乳症、咳喘病等。

2、宽胸理气,宣肺降逆,宁心除烦。

适用于情志不舒、胸部胀闷。

心悸气短、失眠多梦、气喘、呃逆等病症。

治喘穴穴位:1、属经外奇穴的背部穴。

穴位于背部第七颈椎棘突下旁开0.5寸。

2、该穴有平定喘息的功效,故名为'定喘'。

功效:1、治喘穴位于大椎穴左右约二厘米处的凹洼中。

2、能止咳平喘,通宣理肺。

对于治疗气喘发作,支气管炎,支气管哮喘,百日咳。

大椎穴穴位:位于第7颈椎棘突下凹陷中。

取穴时正坐低头,该穴位于人体的颈部下端,第七颈椎棘突下凹陷处。

功效:1、若突起骨不太明显,让患者活动颈部,不动的骨节为第一胸椎,约与肩平齐。

2、能疏风解表,清热通阳,健脑强脊。

适用于头颈强痛、骨蒸潮热、神疲乏力;3、腰脊拘急、感冒、落枕、颈椎病、气喘、热病等病症,有防病强壮作用。

1. 中府(LUl )肺之募穴【定位】在胸前壁外上方,前正中线旁开6 寸,平第l 肋间隙处。

【主治】咳嗽、气喘、胸痛等肺部病证;肩背痛。

2. 尺泽(LU5)合穴【定位】在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处。

【主治】咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛等肺系实热性病证;肘臂挛痛;急性吐泻;中暑、小儿惊风等急症。

3. 曲池(LI11 )合穴【定位】屈肘成直角,在肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线中点。

【主治】手臂痹痛、上肢不遂等上肢病证;热病;高血压;癫狂;腹痛、吐泻等胃肠病证;咽喉肿痛、齿痛、目赤肿痛等五官热性病证;瘾疹、湿疹、瘰疬等皮外科疾患。

4. 臂臑(LIl4 )【定位】在曲池穴与肩髃穴连线上,曲池穴上7 寸,三角肌止点处。

【主治】肩臂疼痛不遂、颈项拘挛等肩、颈项病证;瘰疬;目疾。

5. 肩髃(LI15}【定位】肩峰端下缘,当肩峰与肱骨大结节之间,三角肌上部中央。

臂外展或平举时,肩部出现两个凹陷,当肩峰前下方凹陷处。

6. 天枢(ST25)大肠之募穴【[定位】脐中旁开2 寸。

【主治】腹痛、腹胀、便秘、泄泻、痢疾等肠胃病证;月经不调、痛经等妇科疾患。

7. 水道(ST28)【定位】脐中下3 寸,前正中线旁开2 寸。

【主治】小腹胀满、小便不利等水液输布排泄失常疾患;疝气;痛经、不孕等妇科疾患。

8. 归来(ST29)【定位】脐中下4 寸,前正中线旁开2 寸。

【主治】小腹痛、疝气;痛经、月经不调、带下、阴挺等妇科疾患。

9. 足三里(ST36)合穴;胃下合穴【定位】犊鼻穴下3 寸,胫骨前嵴外1 横指处。

【主治】胃痛、呕吐、噎膈、腹胀、泄泻、便秘、痢疾等胃肠病证;下肢痿痹证;癫狂等心神病;乳痈、肠痈等外科疾患;虚劳诸证,为强壮保健要穴。

10. 上巨虚(ST37)大肠下合穴【定位】在犊鼻穴下6 寸,足三里穴下3 寸。

【主治】肠鸣、腹痛、泄泻、便秘、肠痈等胃肠病证;下肢痿痹。

11. 下巨虚(ST39)小肠下合穴【定位】上巨虚穴下3 寸。

呼吸系统取穴:天突:位于颈部,当前正中线上胸骨上窝中央。

膻中穴:两乳头连线的中点膏肓:当第四胸椎棘突下,左右四指宽处(或左右旁开三寸),肩胛骨内侧,一压即疼肺腧穴:当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸足三里:当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指中脘穴:胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴反复感冒大椎穴:第七颈椎棘突下凹陷处风池:在项部,当枕骨之下,与风府相平,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处关元:当脐下3寸气海:当脐下1.5寸处慢性支气管炎肺腧:当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸膏肓:当第四胸椎棘突下,左右四指宽处(或左右旁开三寸),肩胛骨内侧,一压即疼心腧:第5胸椎棘突下,旁开1.5寸膈腧:第七胸椎棘突下,正中线旁开1.5寸处肾腧:在腰部,当第2腰椎棘突下,旁开1.5寸关元:当脐下3寸支气管哮喘:心腧:第5胸椎棘突下,旁开1.5寸膈腧:第七胸椎棘突下,正中线旁开1.5寸处肾腧:在腰部,当第2腰椎棘突下,旁开1.5寸定喘:第七颈椎棘突下,旁开0.5寸处阻塞性肺气肿天突:位于颈部,当前正中线上胸骨上窝中央。

膻中穴:两乳头连线的中点膏肓:当第四胸椎棘突下,左右四指宽处(或左右旁开三寸),肩胛骨内侧,一压即疼肺腧穴:当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸足三里:当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指中脘穴:胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴肾腧:在腰部,当第2腰椎棘突下,旁开1.5寸丰隆: 从腿的外侧找到膝眼和外踝这两个点,连成一条线,然后取这条线的中点,接下来找到腿上的胫骨,胫骨前缘外侧1.5寸,大约是两指的宽度,和刚才那个中点平齐三阴交:踝关节上三寸过敏性鼻炎:天突:位于颈部,当前正中线上胸骨上窝中央。

肺腧穴:当第三胸椎棘突下,旁开1.5寸足三里:当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指大椎穴:第七颈椎棘突下凹陷处外关:腕背横纹上2寸关元:当脐下3寸关节痛:曲池:此腧穴在肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线中点足三里:外关阳陵泉:在小腿外侧,当腓骨头前下方凹陷处绝骨:小腿外侧部,外踝尖上三寸,腓骨前缘凹陷处胃肠疾病脾腧:11胸椎棘突下,旁开1.5寸胃腧:在第12胸椎棘突下,旁开1.5寸的位置中脘:胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴足三里:痛经:气海:腹正中线脐下1.5寸血海:在大腿内侧,髌底内侧端上2寸,当股四头肌内侧头的隆起处;屈膝取穴神阙子宫:当脐中下4寸,中极旁开3寸。

三伏贴常用穴位2篇三伏贴是一种常用于夏季的中医保健方法,通过贴敷特定的穴位,可以起到清热解毒、祛湿去湿的作用。

下面将介绍三伏贴常用的穴位。

第一篇:头部穴位1. 城阳穴: 位于头部的正中线上,头发刘海线上0.5寸,适用于头痛、眼睛干涩、失眠等。

2. 天柱穴: 位于颈椎第1椎骨上,大约在颈椎骨突下方的凹陷处,适用于头晕、颈项疼痛等。

3. 风池穴: 位于颈项部的两侧,耳后缘头大肌与斜方肌交叉处,适用于头痛、偏头痛、颈椎病等。

4. 百会穴: 位于头顶的最高点,水平连接两耳后方,适用于头痛、失眠、头晕等。

第二篇:身体穴位1. 三间穴: 位于掌心中指和无名指之间的凹陷处,适用于内脏功能失调、腹胀、消化不良等。

2. 关元穴: 位于腹部肚脐正上方,适用于腹泻、腹胀、胃痛等。

3. 气海穴: 位于肚脐下3寸,适用于腹痛、胃脘胀痛等。

4. 足三里穴: 位于小腿前外侧,当脚抬起时,距胫骨前缘3寸,适用于腹泻、腹痛、消化不良等。

通过贴敷这些常用穴位,可以调节体内的阴阳平衡,促进气血畅通,达到清热祛湿的效果。

三伏贴一般使用敷贴或罩贴的方式,贴敷时间根据个人情况而定,一般为15-30分钟。

需要注意的是,贴敷穴位时应先用温水清洗穴位部位,然后选用合适的三伏贴产品。

贴敷时应保持穴位周围干燥,密封贴敷,不得有松动,以提高功效。

贴敷完毕后,可轻轻按摩贴敷部位,帮助穴位吸收贴敷的药物成分。

总之,三伏贴常用的穴位包括头部和身体的一些重要穴位。

通过正确选择穴位并采用合适的方式进行贴敷,可以有效改善一些常见的身体不适。

然而,每个人的体质和病情都不相同,因此在使用三伏贴时,最好在中医师的指导下进行,以确保安全和有效性。

三伏贴鼻炎贴什么位置三伏贴可以治疗鼻炎吗三伏贴可以用于缓解和治疗多种疾病,部分鼻炎的患者也可以用三伏贴来治疗,那么三伏贴鼻炎贴什么位置呢?一、三伏贴鼻炎贴什么位置1.大椎穴位置:正坐低头,该穴在人体的颈部下端,第七颈椎棘突下凹陷处。

2.外关穴位置:位于前臂背侧,在前臂后区,当阳池与肘尖的连线上,腕背侧远端横纹上2寸,尺骨与桡骨间隙中点。

3.肺俞穴位置:位于背部,第三胸椎棘突下,左右旁开二指宽处。

4.天突穴位置:位于颈部,当前正中线上,胸骨上窝中央,在左右胸锁乳突肌之间。

5.足三里穴位置:位于小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

6.关元穴位置:在下腹部,前正中线上,当脐中下3寸。

二、慢性鼻炎要加肾俞穴慢性鼻炎特点为持续三个月以上或反复发作,迁延不愈,间歇期亦不能恢复正常,且无明确的致病微生物,伴有不同程度的鼻塞,分泌物增多,鼻黏膜肿胀或增厚等障碍。

肾俞穴位置位于第2腰椎棘突下,旁开1.5寸,在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。

三、三伏贴治疗鼻炎要多少时间单次敷贴时间一般来说成人敷贴时间为1-4个小时,小孩敷贴时间为1-2个小时,不过具体的敷贴时间还要根据个人体质以及所配方不同来调整敷贴时间。

疗程时间三伏天分为头伏、中伏、末伏,所以三伏贴治疗鼻炎时可以在每个时期的第一天中午敷贴一次即可,每次敷贴时间不宜超过4小时。

注意:中伏时间相对较长,如果中伏时间有20天,可以间隔10天多敷贴一次。

四、哪些鼻炎患者不能贴三伏贴三伏贴虽然能治疗鼻炎,但也有对应的禁忌症,需要注意的是下面这些鼻炎患者是不能贴三伏贴的。

1.严重皮肤过敏者、糖尿病血糖控制不佳者、瘢痕体质者、严重皮肤过敏者、贴敷部位表皮破损者等不能用三伏贴治疗鼻炎。

2.阴虚火旺体质、感冒发烧期间,以及女性经期也不适合用三伏贴治疗鼻炎。

三伏贴常用穴位1:呼吸系统疾病(感冒咳咳嗽):胸部:天突膻中背部:大椎定喘(寒喘)风门肺俞身柱脾俞(久咳)下肢:丰隆(痰多)2:消化系统(脾胃)腹部:中脘天枢背部:脾俞胃俞下肢:足三里3:提高免疫力(亚健康)腹部:中脘丹田关元腰部:肺俞脾俞肾俞下肢:足三里三阴交4:骨关节:腰膝:丹田关元阳陵泉肾俞血海内外膝眼足三里颈肩上肢:大椎肩井曲池5:妇科:腹部:丹田关元背部:脾俞肾俞下肢:血海足三里三阴交三伏贴常用穴位解析1:呼吸系统疾病(感冒咳咳嗽):胸部:天突天突穴位于胸锁骨上窝正中。

理气化痰、止咳平喘、止呕催吐用于气喘咳嗽、咽喉炎、喉炎、扁桃体炎、恶心呕吐等病症。

膻中膻中穴位于前正中线上,两乳头连线的中点。

宽胸利气、止咳化痰可治疗胸部疼痛(心肌炎)腹部疼痛、咳嗽、气喘、呕吐等病症。

儿童亦可选用此穴贴敷背部:大椎大椎穴位于第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间凹陷中。

发汗解表、清热利咽可治疗风热感冒咳嗽、咽喉肿痛、发热,五劳虚损、中暑等病症。

定喘(寒喘)在第七颈椎棘突下(大椎穴)旁开0.5寸补肺气,对哮喘,咳嗽较好用于止咳平喘,哮喘,咳嗽,支气管炎,支气管哮喘,百日咳等位于第二胸椎棘突下旁开1.5寸。

疏风散寒、止咳平喘可治疗感冒、咳嗽、痰喘、肺炎等病症。

肺俞肺俞穴位于人体背部,第三胸椎棘突下,左右旁开1.5寸(二指宽)。

补肺气、止咳喘、补虚损肺系及呼吸道疾病,如感冒、咳嗽、发热、哮喘、肺炎、支气管炎等病症。

儿童亦可选用此穴贴敷。

身柱第三胸椎棘突下凹陷处(两肺俞连线中点)祛风退热I,降逆止咳,用于咳嗽,哮喘,支气管炎,消化不良,具有助长功效,脾俞(久咳)以第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾胃,助运化,祛水湿用于脾系疾病,提高脾胃功能,,厌食,呕吐,疳积,腹泻,便秘下肢:丰隆(痰多)外踝伤八寸,距胫骨前缘外侧1.5寸平喘/和胃气/化痰/通便.提高肺功能,止咳化痰,久咳不愈/痰多,哮喘,咳嗽等2:消化系统(脾胃)腹部:肚脐上4寸(剑突与肚脐连线中点)调中和胃,健脾消食,为消食化积的要穴用于积食,腹泻,呕吐,腹痛腹胀,食欲不振等天枢天枢:肚脐旁开两寸(肚脐向左右三指宽处)左右各一能疏导大肠,理气消滞用于腹泻,便秘,腹胀,肠鸣,痢疾等背部:脾俞以第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾胃,助运化,祛水湿用于脾系疾病,提高脾胃功能,,厌食,呕吐,疳积,腹泻,便秘胃俞胃腧穴:第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾和胃,散胃热用于胃部疾病,胃脘痛,腹胀,呕吐,腹泻,消化不良等下肢:足三里足三里位于外膝眼下三寸,距胫骨外1寸。

三伏贴穴位定位穴位名称:大杼[经穴]【定位】:在背部,当第一胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:祛风解表,疏调筋骨,宣肺降逆。

【主治】:①各种骨病(骨痛,肩、腰、骶、膝关节痛)。

②发热,咳嗽, 头痛鼻塞。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(骨会),手、足太阳经交会穴穴位名称:肺俞[经穴]【定位】:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:养阴清热,调理肺气。

【主治】:①发热,咳嗽,咳血,盗汗,鼻塞。

②毛发脱落,痘,疹,疮,癣。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:肺的背俞穴穴位名称:厥阴俞[经穴]【定位】:在背部,当第四胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:疏通心脉,宽胸理气。

【主治】:①心痛,心悸。

②咳嗽,胸闷。

③牙痛。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心包背俞穴穴位名称:心俞[经穴]【定位】:在背部,当第五胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:养血宁心,理气止痛,通络宽胸。

【主治】:①心痛,心悸,胸闷,气短。

②咳嗽,吐血。

③失眠,健忘,癫痫。

④梦遗,盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心的背俞穴穴位名称:督俞[经穴]【定位】:在背部,当第六胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:理气宽胸【主治】:①心痛,胸闷。

②胃痛,腹痛。

③咳嗽,气喘。

【归经】:足太阳膀胱经穴穴位名称:膈俞[经穴]【定位】:在背部,第七胸椎棘突下,旁开 1.5 寸【作用】:宽胸降逆,理血化淤,调气补虚,调和脾胃。

【主治】:①急性胃脘痛,呃逆,噎膈,便血。

②咳嗽,气喘,吐血,骨蒸盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(血会)穴位名称:脾俞[经穴]【定位】:在背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:健脾利湿,益气和中。

【主治】:①腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血。

②水肿。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:脾的背俞穴穴位名称:胃俞[经穴]【定位】:在背部,当第十二胸椎棘突下,旁开1.5 寸【作用】:理气和胃,化湿消滞。

三伏贴常见病取穴 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998三伏贴常见病取穴呼吸系统疾病1.反复感冒:主穴:大椎、风池,肺腧(第三胸椎棘突下,旁开寸)配穴:关元(在脐中下3寸腹中线上仰卧取穴)、气海(下腹部正中线脐下1.5寸处)2.慢支炎:主穴:肺腧、天突、膻中(前正中线,平第4肋间,两乳头连线的中点)配穴:肾腧(第2腰椎棘突下,旁开寸)3.支气管哮喘主穴:膈腧(第七胸椎棘突下,旁开寸)、心腧(第5胸椎棘突下,旁开寸)配穴:肾腧4.阻塞性肺气肿主穴:丰隆、天突、膻中、膏盲(第四胸椎棘突下,左右旁开三寸),内侧)配穴:肾腧5.过敏性鼻炎主穴:大椎、外关、肺腧、天突配穴:足三里、关元6.慢性鼻炎主穴:大椎、肺腧、天突配穴:足三里、关元消化系统疾病1.胃痛主穴:中脘(前正中线上,当脐中上4寸)、神阙、胃兪(第12胸椎棘突下,后正中线旁开)配穴:上脘、三阴交2.慢性腹泻主穴:天枢(位于腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸)、肾俞、中脘配穴:命门(后正中线上,第二腰椎棘突下凹陷中)、关元3.消化不良主穴:天枢、中脘、足三里配穴:百虫窝骨科疾病1.慢性腰腿痛主穴:阳陵泉(小腿外侧,腓骨头前下方凹陷处)、悬钟、血海配穴:关元、命门2.四肢麻木主穴:曲池、支沟、血海、足三里配穴:脾俞(背部,当第11胸椎棘突下,旁开寸)妇科1.体质调节主穴:中极(前正中线,脐下4寸)、归来(当脐中下4寸,距前正中线2寸)、三阴交配穴:命门、足三里2.痛经主穴:关元、次髎(在髂后上棘与后正中线之间,适对第2骶后孔)、地机(阴陵泉直下3寸)配穴:三阴交、命门3.月经不调主穴:血海、脾俞、肾俞、膈腧、三阴交配穴:足三里。

三伏贴常用适应症对应穴位及位置

支气管炎:大椎,肺俞,膻中,天突

大椎:后正中线第七颈椎(酸疼,肩部酸痛,手臂酸痛,手臂麻痹等也是要穴)

膻中:前正中线上,平第四内间隙两乳头连线的中点。

天突:颈部,当前正中线上,两锁骨中间,胸骨上窝中央。

肺结核:肺俞,膻中,膏肓

膏肓:人体背部,第四胸椎棘突下,左右四指宽处,肩胛骨内侧,压即疼。

胃疼:中脘,足三里,脾俞,胃俞

中脘:上腹部,前正中线,胸骨下端和肚脐连线中点。

足三里:位于外膝眼下四横指、胫骨边缘位置。

以左腿用右手、右腿用左手以食指第二关节沿胫骨上移,至有突出的斜面骨头阻挡为止,指尖处即为此穴。

脾俞:背部,当第11胸椎棘突下,旁开寸。

胃俞:胃俞穴位于背部,当第12胸椎棘突下,旁开寸

溃疡性结肠炎:(1)关元,神阙,足三里(2)脾俞,肾俞,命门

关元:关元穴位于腹部,身体前正中线,脐中下3寸

神阙:神阙穴即肚脐,又名脐中,是人体任脉上的要穴。

它位于命门穴平行对应的肚脐中肾俞:人体肾俞穴位于腰部,当第2腰椎棘突下,旁开寸。

命门:命门穴位于腰部,当后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中。

风湿性关节炎:大椎,足三里,阴陵泉,阿是穴

阴陵泉:阴陵泉穴位于人体的小腿内侧,膝下胫骨内侧凹陷中,与足三里相对(或当胫骨内

侧髁后下方凹陷处)

阿是穴:多位于病变的附近,也可在与其距离较远的部位,没有固定的位置和名称。

它的就是以痛为腧,即人们常说的“有痛便是穴”。

根据按压式病人有酸、麻、胀、痛、重等感觉和皮肤变化而予以临时认定。

类风湿关节炎:大杼穴,曲池,血海,在大椎至腰俞段选择阿是穴

大杼穴:大杼穴位于人体的背部,当第1胸椎棘突下,旁开寸。

曲池:肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽穴与肱骨外上髁连线中点。

即:在手肘关节弯曲凹陷处。

血海:血海穴位于大腿内侧,从膝盖骨内侧的上角,上面约三指宽筋肉的沟,一按就感觉到痛的地方,有称为血海的穴位。

(坐在椅子上,将腿绷直,在膝盖内侧会出现一个凹陷的地

方,在凹陷的上方有一块隆起的肌肉,肌肉的顶端就是血海穴,或者用自己的掌心盖住膝盖骨(右掌按左膝,左掌按右膝),五指朝上,手掌自然张开,大拇指端下面便是血海穴。

)腰俞:腰俞穴属于督脉穴位图,腰俞穴位于人体骶部,当后正中线上,适对骶管裂孔。

痛经:地机,关元,三阴交

地机:地机穴位于人体的小腿内侧,当内踝尖与阴陵泉穴的连线上,阴陵泉穴下3寸。

三阴交:上直上3寸,自己的手指,4指幅宽,按压有一骨头为,此穴位于胫骨后缘靠近骨边凹陷处。

对妇科疾病有很好的疗效。