三伏贴治疗穴位

- 格式:doc

- 大小:1.00 MB

- 文档页数:11

穴位贴敷操作规范穴位贴敷就是将药物进行研磨、熬制,以膏药的方式在相关穴位进行贴敷,从而达到疾病治疗目的,该方法在临床实践中因操作方便、不入口、绿色无副作用、效果精良而被广大患者认可。

穴位贴敷可以治疗多种疾病尤其是一些小儿常见病。

一般用的比较多的是三伏贴。

三伏贴是夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,又称“三伏灸”。

一、适应病症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

如,慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病,变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎,小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染。

二、操作规范1)贴法:先将贴敷部位用医用酒精或碘伏消毒,然后取大小适中的药膏,将药物贴于穴位上,用脱敏胶布固定。

2)敷法:将已制备好的药物直接涂搽于穴位上,外覆医用防渗水敷料贴,再以医用胶布固定。

3)填法:将药膏或药粉填于脐中。

外覆纱布,然后用医用胶布固定。

4)熨贴法:将熨贴剂加热,趁热外敷于穴位。

或先将熨贴剂贴敷穴位上,再用艾火或其他热源在药物上温熨。

3、贴敷时机一般在每年夏季,农历三伏天的初、中、末伏的第一天进行贴敷治疗,三伏天期间也可进行贴敷,每两次贴敷之间间隔7~10天。

4、贴敷时间①成人每次贴药时间为2~6小时,儿童应根据年龄及承受时间的不同,确定贴敷时间。

②具体贴敷时间,根据患者皮肤反应而定。

若感觉贴药处有明显不适的,可自行取下。

5、疗程连续贴敷3年为一疗程。

疗程结束后,患者可以继续进行贴敷,以巩固或提高疗效。

6、贴敷部位贴敷的部位一般以经穴为主,可以根据患者的病情不同辨证取穴,临床常用穴位有风门、膈俞、心俞、脾俞、肾俞、足三里等。

二、贴敷前准备要了解是否存在过敏史,要采用不会引起过敏的药物进行治疗,还要对贴敷部位进行清洁,保证贴敷效果。

其次,在进行首次治疗时,需要将本次治疗所用的药物时间以及在贴敷过程中需要注意的问题认真的告知患者及其家属。

中药穴位贴敷操作规程一、简介穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,故又称“三伏灸”、“三伏贴”。

属于中药外治法。

二、适应症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

重点推荐:1、慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病;2、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎;3、小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染者;三、禁忌症1、贴敷部位有创伤、溃疡者禁用。

2、对药物或敷料成分过敏者禁用。

四、用物准备治疗盘、消毒液、药物、胶贴、胶布;若需临时配制药物,备治疗碗、药物、调和剂等。

常用药物:白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜等。

五、操作步骤(一)施术前准备1、药物:①药物组成:以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往的临床经验和地域特点等进行加减。

②药材炮制:白芥子、延胡索、甘遂和细辛采用道地药材,白芥子可以通过炒制或者调整其配伍比例控制对皮肤的刺激程度,其余药物均采用生药。

③药物制备:药物制备过程要求在无菌、清洁、常温环境下进行,或者在当地医疗机构的专用制剂室完成。

药物的制备方法:采用洁净药材,将药物烘干,粉碎,过8(Γ120目筛,备用。

姜汁的制备方法:采用生姜,洗净,粉碎,三层无菌纱布挤压取汁而成。

姜汁的浓度各地医院可以根据原有的经验和地域的特点在50%~100%之间适当调整,浓度调整可以通过加适量蒸储水调配而成。

生药粉和生姜汁的比例为10克:10毫升,可以根据各地气候因素和经验予以适当调整。

贴敷时取生药粉用姜汁调成较干稠膏状,药物应在使用的当日制备,或者置冰箱冷藏室备用。

2、部位:根据患者病情,按规定选择相应的穴位。

3、体位:以患者舒适、医者便于操作的治疗体位为宜。

4、环境:应选择清洁卫生的环境。

5、消毒:①部位:用75%乙醇或0.5k1%碘伏棉球或棉签在施术部位消毒。

②术者:医者双手应用肥皂水清洗干净。

(―)施术方法1、贴法:将已制备好的药物直接贴压于穴位上,然后外覆医用胶布固定;或先将药物置于医用胶布粘面正中,再对准穴位粘贝占。

针灸推拿康复理疗科三伏贴用药冬病夏治三伏贴配方一、贴敷一号组方 : 附片15g、麻黄10g、肉桂10g、细辛5g、白芥子10g、延胡索10g、乳香10g、没药10g、血竭10g、白芷15g、冰片5g等研粉功能:散寒除湿、活血通络、扶正祛邪、增强免疫力。

1、颈椎间盘突出。

穴位:肩中俞(双)、大杼(双)、大椎、身柱、阿是穴、天柱(双)。

肩中俞(双):背部,第7颈椎棘突下,旁开2寸。

大杼(双):背部,第1胸椎棘突下,前正在线旁开1。

5寸.大椎:后正中线,第7颈椎棘突下凹陷中。

身柱:后正中线,第3胸椎棘突下凹陷中。

天柱(双):斜方肌外缘后发际凹陷中,后发际正中旁开1.5村2、腰椎间盘突出。

穴位:肾俞(双)、志室(双)、腰阳关、阿是穴、环跳(双)、腰加脊、命门等.肾俞(双):腰部,第2腰椎棘突下,旁开1。

5寸。

志室(双):腰部,第2腰椎棘突下,旁开3寸.腰阳关:腰部,第4腰椎棘突下,后正中线上。

环跳(双):股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与中1/3的交点。

腰加脊:腰部,腰椎正中旁开0。

5寸.命门:后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中3、膝关节退变、骨质增生。

穴位:膝眼(双)、阳陵泉(双)、膝阳关(双)、梁丘(双)、血海(双)、伏兔(双)、阿是穴.膝眼(双):髌韧带两侧凹陷中。

阳陵泉(双):小腿外侧:腓骨头前下方凹陷中。

膝阳关(双):膝外侧,阳陵泉上3寸,股骨外上踝上方凹陷中.梁丘(双):大腿外侧,髂前上棘于髌底外侧端连线上,髌底上2寸.血海(双):大腿内侧,髌底上两寸,骨四头肌内侧隆起处。

伏兔(双):大腿外侧,髂前上棘于髌底外侧端连线上,髌底上6寸4、肩周炎。

穴位:肩髃、肩髎、肩前、肩井、天宗、膘俞、肩外俞、手三里、阿是穴等。

肩髃:三角肌上,臂外展或向前伸时,肩峰前下方凹陷中。

肩髎:肩髃后方,臂外展时,肩峰后下方呈现凹陷处。

肩前:腋前皱襞顶端与肩髎连线中点。

肩井:大椎与肩峰端连线中点.天宗:肩胛冈下缘中点与肩胛下角连线的上1/3与下2/3交点。

三伏贴最全攻略(含配方)杏林经典一、什么是三伏贴?三伏时节,阳气最为旺盛,人体经脉气血运行充盈,毛孔张开,有利于药物的渗透与吸收,此时在特定穴位进行药物敷贴,可以最大限度地以热治寒,疏通经络,鼓舞阳气,驱散体内寒气从而达到彻底根治疾病的效果。

这种在伏天敷贴的方法,其实也叫三伏贴。

中医的这种治疗方法叫“因势利导”,在夏天温阳补阳其实是借助天时,正好这个时候阳气壮,比冬天补的效果好,贴三伏贴、冬病夏治就是这个道理。

曾有人质疑过中医的三伏贴,对其持怀疑的态度。

但我想说的是,养生本身就是一个修正体质的过程,效果肯定会慢。

中医的很多养生保健方法你不要指望它太神,坚持才是硬道理。

北京市中医药管理局有一项课题,是观察三伏贴到底有没有效的。

第一年时,几乎看不出来有什么效果,第二年还没有什么差异,坚持到第三年就开始明显见效了。

二、你适合三伏贴吗?所谓“三伏贴”更适合阳虚的人使用,不能随意滥用。

例如,属于大火热体质的人,贴三伏贴肯定效果不好。

还有一点就是要看贴在哪里,有一些穴位是大家都适合的,比如足三里,它是一个强壮穴,男女老少都可以贴,但是有一些穴位就不能随便贴了。

因此,不管是三伏贴也好,补阳药也好,如果滥用可能会造成无效甚至是反作用,最后倒霉的不仅是中医理论,更是患者自己。

三、三伏贴究竟什么时候贴?每一伏的第一天,是敷贴的最佳时机,若错过了这天,头伏内无论哪天贴,效果也都可以,患者只要在接下来的二伏、三伏对应的日子贴敷就行。

每10天贴1次,最好是连续贴3次,为1个疗程,并且连续贴3年。

三伏贴一般在头伏、二伏、三伏的第一天上午11时以前贴完药饼。

上午11点到下午1点是午时,中医认为此时人的穴位、毛孔充分张开,若刚贴完药饼,药力最容易渗透到体内。

为确保疗效,一般药饼须贴4~6小时。

刚贴上去时感觉凉凉的,稍微过一会儿,局部会有发痒、发热,一定要贴过午时,如果无特别不适,可适当延长贴敷时间。

皮肤比较敏感的患者,需仔细观察敷贴过程中皮肤的反应,若灼热刺痛、发痒发热明显,则应及时取下药物。

三伏贴冬病夏治穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,故又称“三伏灸”、“三伏贴”。

此疗法源于中医学“春夏养阳,秋冬养阴,以从其根”的思想,具体方法源自《氏医通》的白芥子涂法,用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性疾病,因其副作用少、费用低廉、操作简便、安全有效、老少咸宜等优点,目前已被越来越多的患者所接受。

冬病夏治穴位贴敷是一种综合干预的方法,其效果与贴敷方药配伍、炮制、制剂工艺、贴治穴位、贴治时间,以及皮肤反应等均有一定关系。

为了保障这一疗法的临床疗效与安全性,规临床操作、指导广大患者科学就医,中国针灸学会和中国中医科学院组织全国长期应用这种疗法的国家“十一五”科技支撑计划《冬病夏治穴位贴敷操作规研究》课题组(参加单位:中国针灸学会、中国中医科学院、中国中医科学院中医临床基础医学研究所、中医药大学东直门医院、省中医院、中医药大学第一附属医院、中国中医科学院西苑医院、中医药大学医院、中国中医科学院门医院、省中医院、中医药大学附属医院、省中医院、中医学院附属针灸医院、省中医院、中医学院第一附属医院、中医药大学附属医院),在文献回顾的基础上,充分依据临床研究证据,根据临床使用的经验,制定出“冬病夏治穴位贴敷”临床应用指导性意见草案,以供广大医生、患者参考使用。

适应病症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

重点推荐:1、慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病;2、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎;3、小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染者;近年也有专家探索将其用于骨关节炎等疾病。

禁忌人群1、贴敷部位有皮肤创伤、皮肤溃疡、皮肤感染者;2、对敷贴药物或敷料成分过敏者;3、瘢痕体质者;4、咳黄浓痰、咯血患者;5、医生认为不宜使用的患者。

慎用人群1、孕妇;2、艾滋病、结核病或其他传染病者;3、糖尿病、血液病、恶性高血压、严重心脑血管病、严重肝肾功能障碍、支气管扩、恶性肿瘤的患者;4、病情急性发作期或加重期间;5、2岁以下婴幼儿,因无法确知孩子反应,必须密切观察婴幼儿的哭闹情况。

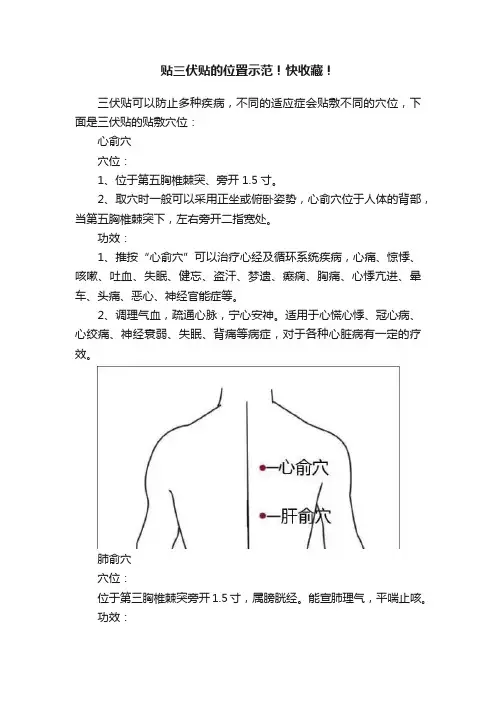

贴三伏贴的位置示范!快收藏!三伏贴可以防止多种疾病,不同的适应症会贴敷不同的穴位,下面是三伏贴的贴敷穴位:心俞穴穴位:1、位于第五胸椎棘突、旁开1.5寸。

2、取穴时一般可以采用正坐或俯卧姿势,心俞穴位于人体的背部,当第五胸椎棘突下,左右旁开二指宽处。

功效:1、推按“心俞穴”可以治疗心经及循环系统疾病,心痛、惊悸、咳嗽、吐血、失眠、健忘、盗汗、梦遗、癫痫、胸痛、心悸亢进、晕车、头痛、恶心、神经官能症等。

2、调理气血,疏通心脉,宁心安神。

适用于心慌心悸、冠心病、心绞痛、神经衰弱、失眠、背痛等病症,对于各种心脏病有一定的疗效。

肺俞穴穴位:位于第三胸椎棘突旁开1.5寸,属膀胱经。

能宣肺理气,平喘止咳。

功效:适用于咳嗽气喘、感冒、外感风寒、盗汗、背痛等病症,对于各种肺病有一定的作用。

天突穴穴位:1、位于颈部,当前正中线上,两锁骨中间,胸骨上窝中央。

2、此穴位为人体任脉上的主要穴道之一。

功效:治疗打嗝、咳嗽、呕吐、神经性呕吐、咽喉炎、扁桃体炎、喉咙的疾病。

膻中穴穴位:在前正中线上,两乳头连线的中点。

膻中穴的主治病症为:1、胸部疼痛、腹部疼痛、心悸、呼吸困难、咳嗽、过胖、过瘦、呃逆、乳腺炎、缺乳症、咳喘病等。

2、宽胸理气,宣肺降逆,宁心除烦。

适用于情志不舒、胸部胀闷。

心悸气短、失眠多梦、气喘、呃逆等病症。

治喘穴穴位:1、属经外奇穴的背部穴。

穴位于背部第七颈椎棘突下旁开0.5寸。

2、该穴有平定喘息的功效,故名为'定喘'。

功效:1、治喘穴位于大椎穴左右约二厘米处的凹洼中。

2、能止咳平喘,通宣理肺。

对于治疗气喘发作,支气管炎,支气管哮喘,百日咳。

大椎穴穴位:位于第7颈椎棘突下凹陷中。

取穴时正坐低头,该穴位于人体的颈部下端,第七颈椎棘突下凹陷处。

功效:1、若突起骨不太明显,让患者活动颈部,不动的骨节为第一胸椎,约与肩平齐。

2、能疏风解表,清热通阳,健脑强脊。

适用于头颈强痛、骨蒸潮热、神疲乏力;3、腰脊拘急、感冒、落枕、颈椎病、气喘、热病等病症,有防病强壮作用。

三伏贴操作评分标准

三伏贴是一种传统的中医疗法,通过在人体特定穴位上贴敷药物,达到治疗、保健或舒缓症状的效果。

以下是对三伏贴操作的评分标准:

1. 穴位选择:评分标准主要考察是否选用了正确的穴位。

根据具体的症状和治疗目的,选择相应的穴位进行贴敷。

若选择的穴位与病情不符或者未按照规范指引选择,则评分较低。

2. 贴敷技术:评分标准主要考察贴敷的技巧是否正确。

应注意将药物贴敷在穴位上,并确保贴敷位置准确、贴敷面积适当。

如果贴敷位置错误或者粘贴不牢固,则评分较低。

3. 药物选择:评分标准主要考察所使用的药物是否合理。

根据症状和治疗目的,选择适宜的药物进行贴敷。

如果选择的药物不合适或者未能达到预期效果,则评分较低。

4. 贴敷时间:评分标准主要考察贴敷的时间是否符合要求。

根据具体的病情和治疗目的,确定贴敷的时间长短。

如果贴敷时间过长或者不符合规定的时间范围,则评分较低。

5. 效果评估:评分标准主要考察贴敷后的效果。

通过观察症状的改善程度、舒缓感受等来评估治疗效果。

如果效果显著,评分较高;如果效果不明显或者没有改善症状,则评分较低。

以上是对三伏贴操作的一般评分标准,具体评分还需要结合实际情况进行综合评定。

在实际操作中,应严格按照相关规范进行操作,确保安全有效。

三伏贴穴位定位穴位名称:大杼[经穴]【定位】:在背部,当第一胸椎棘突下,旁开1、5寸【作用】:祛风解表,疏调筋骨,宣肺降逆。

【主治】:①各种骨病(骨痛,肩、腰、骶、膝关节痛)。

②发热,咳嗽,头痛鼻塞。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(骨会),手、足太阳经交会穴穴位名称: 肺俞[经穴]【定位】:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:养阴清热,调理肺气、【主治】:①发热,咳嗽,咳血,盗汗,鼻塞。

②毛发脱落,痘,疹,疮,癣。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:肺得背俞穴穴位名称: 厥阴俞[经穴]【定位】:在背部,当第四胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:疏通心脉,宽胸理气。

【主治】:①心痛,心悸。

②咳嗽,胸闷、③牙痛。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心包背俞穴穴位名称:心俞[经穴]【定位】:在背部,当第五胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:养血宁心,理气止痛,通络宽胸。

【主治】:①心痛,心悸,胸闷,气短。

②咳嗽,吐血、③失眠,健忘,癫痫。

④梦遗,盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心得背俞穴穴位名称: 督俞[经穴]【定位】:在背部,当第六胸椎棘突下,旁开 1.5寸【作用】:理气宽胸【主治】:①心痛,胸闷。

②胃痛,腹痛。

③咳嗽,气喘。

【归经】:足太阳膀胱经穴穴位名称: 膈俞[经穴]【定位】:在背部,第七胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:宽胸降逆,理血化淤,调气补虚,调与脾胃。

【主治】:①急性胃脘痛,呃逆,噎膈,便血。

②咳嗽,气喘,吐血,骨蒸盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(血会)穴位名称: 脾俞[经穴]【定位】:在背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:健脾利湿,益气与中。

【主治】:①腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血、②水肿。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:脾得背俞穴穴位名称: 胃俞[经穴]【定位】:在背部,当第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:理气与胃,化湿消滞、【主治】:①胃脘痛,呕吐。

我们的伏贴处方如下:白芥子400克细辛400克元胡100克甘遂100克猪牙皂100克麻黄100克上药粉碎,过筛备用。

取老姜适量,用木碗或研钵捣碎,纱布包裹,压取姜汁。

随用随制,不要隔夜。

不要用铁杵捣或搅汁机取汁。

用时取药粉30克,加姜汁制成团块,涅饼,置生白布上,对准相应的穴位贴覆。

外用关节止痛膏撕成小调加固。

取穴:天突膻中定喘肺腧根据发病时间长久和病人年龄,可以贴附1---6个小时。

今年润伏,贴四次。

贴附期间,忌食生冷、油腻。

快到三伏天了。

又在准备三伏贴灸的药物。

我的基本方就是白芥子、细辛、甘遂、元胡、草川乌。

基本比例是2:2:1:1:1。

一个成人用量三次差不多就是30克左右。

但我今年准备加一些斑蝥在里面,同时减少其他药物剂量。

因为原方剂量大,固定是个问题,很多反映回去都掉了;二是发泡效果差。

我做了以下实验。

先是将一块中间留有小洞的胶布固定在要贴的穴位上,再将斑蝥末取绿豆大小敷上,外边再用大些胶布固定。

我贴了三个,一个两小时候去,一个三小时候去。

一个用蜂蜜调和的也是三小时候去。

结果三小时的发泡效果最好,三小时水泡就过大了。

用斑蝥贴几乎感觉不到皮肤痛。

我觉得孩子用一小时到一个半小时就可以了。

另外我还试了斑蝥加白芥子等分姜汁调的贴敷效果。

贴敷时间为一小时、两小时、三小时。

结果贴上去后,主要是因为姜汁的作用,总感到皮肤刺痛。

但取下来后发现,皮肤潮红,都没有发泡。

另外我还试了在原方基础上加入5%的斑蝥,结果贴四小时也是皮肤潮红,没有发泡。

这样,在今年三伏贴我准备这样做:鼻炎、慢性咽炎、肩周炎,使用斑蝥加白芥子贴。

慢支、哮喘等还是采用原方子加斑蝥。

生川草乌买回来了,但这次没有敢用。

因为怕这些药物毒性太列。

好像5~7毫克川乌有致命的报道。

此方采自线装书局2005年版外治秘方所载。

治疗急慢支、慢支伴肺心病或肺气肿、喘息性支气管炎伴肺气肿、肺心病、小儿急慢性肺炎、支气管炎。

原疗效为300例,治愈142例,显效93例,有效48例。

三伏天怎么排湿气寒气方法最新三伏天怎么排湿气寒气1、穴位贴敷:是一种外治疗法,可以选择温经散寒、除湿的中药打成粉,做成穴位贴,通过穴位的透皮吸收来去除寒湿。

一般贴敷的穴位以后背膀胱经、脾经以及胃经的穴位为主,如果患者的寒湿之邪导致关节疼痛、不适,也可以贴敷在关节周围的穴位及阿是穴上;2、艾灸:也是一种外治疗法,艾的强渗透力,又加上火的温热效应,通过艾灸关元、丰隆、三阴交、足三里、阴陵泉等穴位,温补体内的阳气以去除寒湿之邪。

三伏天适合做督灸,也就是火龙灸,在后背整个督脉和膀胱经区域铺上姜渣和艾绒,点燃以后温暖督脉和膀胱经,扶助机体的阳气;3、拔罐:通过罐内形成的负压吸附在穴位或者是皮肤表面上,可以将体内的寒湿之气拔出来,但是做一次效果不明显,需要按疗程坚持做;4、蒸桑拿:是在较热的环境中,通过热让身体出汗,使体内的寒湿之邪随着汗液排出,但是蒸完要注意保暖并且及时补充水分。

除了以上方法,患者在三伏天还应注意饮食,避免吃寒凉的食物,以免加重体内的湿气和寒气。

末伏养生禁忌有哪些?1、忌吃辣末伏益清补,原则上,以清淡为主,多补充蛋白质。

尽量不要吃刺激性强的东西,如果食用太多辛辣食物,容易上火、燥热。

末伏已入秋,秋主肺,此时吃辣,容易生燥,冬天更容易咳嗽。

立秋可多食酸、甘味食物,佐以苦味食物。

2、忌贪凉末伏早晚气温降低,但是白天气温依然较高,昼夜温差加大。

此时取凉要有节制,不要吃太多的冷饮,不要猛吹空调。

开窗注意穿堂风,南北通透的房子,晚上睡觉一定要注意关掉一侧的窗户,避免温差过大带来的感冒。

3、忌食瓜民间习俗:秋瓜坏肚,立秋之后,不再吃西瓜。

主要是因为西瓜性凉,末伏,早晚天气转凉,所以要少吃或者不吃瓜。

末伏以清补为主,凉性食物尽量少吃,以免损伤阳气。

可以适当多吃些应季水果,比如葡萄、苹果、梨等。

末伏的白天阳光还比较强烈,但是早晚较为凉爽,因此提醒各位农友还是要注意养生保健,不可贪凉了。

末伏是什么意思?据生活常识上说,末伏有两层含义:一是立秋后的第一个庚日,是最后的一伏;另一层含义是指从立秋后第一个庚日起到第二个庚日前一天(共十天)的一段时间,也被称为三伏。

三伏贴治疗穴位

一、呼吸心血管系统疾病:

主穴:天突、膻中、膏盲、肺俞

配穴:足三里、中脘。

1.反复感冒:大椎、风池;配穴:关元、气海。

2.慢性支气管炎:肺俞、膏盲、心俞、膈俞;配穴:肾俞、关元。

3.支气管哮喘:膈俞、心俞、定喘;配穴:气海、肾俞、天突、膏盲。

4.阻塞性肺气肿:丰隆、肺俞、天突、膻中、膏盲,配穴:足三里、三阴交、中脘、肾俞。

5.过敏性鼻炎:大椎、外关、肺俞、天突,配穴:足三里、关元。

6.慢性鼻炎:大椎、外关、肺俞、天突,配穴:足三里、关元、肾俞。

7. 高血压:神阕涌泉。

二、消化系统:

主穴:足三里、中脘、脾俞、胃俞;

配穴:上脘、三阴交。

1.胃痛:中脘、内关、胃俞、梁丘。

2.慢性腹泻:天枢、肾俞、中脘;配穴:命门、关元。

3.消化不良:天枢、中脘、足三里;配穴:百虫窝。

4. 虚寒性便秘:神阕、足三里、气海。

三、泌尿系统

遗尿:主穴:三阴交、肾俞、膀胱俞;配穴:关元、命门。

四、儿科:

主穴:脾俞、关元、足三里、涌泉;

配穴:肺俞、膏盲、膈俞。

1.反复感冒:肺俞、大椎、风池;配穴:关元、肾俞。

2.小儿咳嗽:大椎、肺俞、膏盲、膈俞;配穴:足三里、关元、肾俞。

3.小儿哮喘:肺俞、膏盲、膈俞、心俞;配穴:足三里、肺俞、膏盲、膈俞。

五、风湿及类风湿:

主穴:肝俞、阳陵泉、悬钟、大抒;配穴:足三里、三阴交、脾俞。

风湿性关节炎:曲池、足三里、外关、阳陵泉、绝骨。

六、慢性腰腿痛:

主穴:阳陵泉、悬钟、血海;配穴:关元命门。

七、四肢麻木:

1.上肢:曲池、支沟,下肢:血海、足三里;配穴:脾俞。

2.强制性脊髓炎:悬钟、大抒、命门、关元;配穴:外关、阳陵泉。

3.颈椎病:大椎、肩井、大抒、外关;配穴:手三里。

4.肩周炎:肩三针、外关、曲池;配穴:阳陵泉、条口。

5.骨关节炎:悬钟、大抒、阳陵泉;配穴:血海。

6.脊柱退行性病变:关元、气海、悬钟、大抒;配穴:肾俞。

八、皮肤病:

主穴:血海、曲池、外关、内庭;配穴:膈俞。

九、妇科:

主穴:中极、归来、三阴交;配穴:命门、足三里;

1.痛经:关元、次髎、地机;配穴:三阴交、命门。

2.月经不调:血海、脾俞、肾俞、膈俞、三阴交;配穴:足三里。

十、男科:

主穴:肾俞、命门、三阴交、关元;配穴:足三里、三阴交。

体虚:关元、足三里、三阴交;配穴:脾俞、肾俞。

附:

肺腧穴

位置:第三胸椎棘突下旁开1.5寸处。

主治:宣肺理气,平喘止咳。

适用于咳嗽、气喘、感冒、外感风寒、盗汗、背痛等病症,对于各种肺病有一定的作用。

感觉:局部按压有酸胀微痛感。

心腧穴

位置:第五胸椎棘突下旁开1.5寸处。

主治:调理气血,疏通心脉,宁心安神。

适用于心慌心悸、冠心病、心绞痛、神经衰弱、失眠、背痛等病症,

对于各种心脏病有一定的疗效。

感觉:局部按压有酸胀微痛感。

膈俞(血会穴)位置:

在背部,当第七胸椎棘突下,旁开1.5寸。

局部解剖:有肋间动、静脉后支的内侧支。

分布着第七、八胸神经后支的内侧皮支,深层为外侧支。

主治:呕吐,呃逆,噎膈,饮食不下,气喘,咳嗽,吐血,潮热,盗汗,风疹。

现多用于贫血,慢性出血性疾病,膈肌痉挛,胃炎,肠炎,荨麻疹,小儿营养不良等。

天突穴

位置:仰靠坐位。

在颈部,当前正中线上,胸骨上窝中央。

功用:宣通肺气、消痰止咳

主治病症:哮喘,咳嗽,暴喑,咽喉肿痛,瘿气,梅核气,咳唾脓血,心与背相控而痛,支气管哮喘,

支气管炎,喉炎,扁桃体炎。

各种贴法所涉及的穴位:

清代张潞的张氏

肺俞、膏肓、百劳等穴到了现代,万芳医院中医师在临床上也印证了三伏贴确实能够治疗过敏、气喘等疾病,

大椎、肺俞、脾俞、定喘、膏肓

台湾大椎、肺俞、风门

古方对于穴位的帖法(指的是冷哮)第一次:大椎、风门、膏肓

第二次、陶道、肺俞、

脾俞

第三次身柱、心俞、檀中、若痰多加丰隆。

穴位可以因人而异,一般治咳嗽的话帖这几个穴位,哮喘的话可以加上定喘,脾虚寒的话可以加脾俞等,也可以结合个人比较敏感的穴位,以背部的穴位为主,胸部为辅

第一次选取百劳、风门、肺俞、定喘四个穴位

第二次选取大椎、厥阴俞、脾俞三个穴位

第三次选到大杼、膏肓、肾俞三个穴位

••

••

.

精品。