三伏贴基本穴位完整版

- 格式:docx

- 大小:213.96 KB

- 文档页数:2

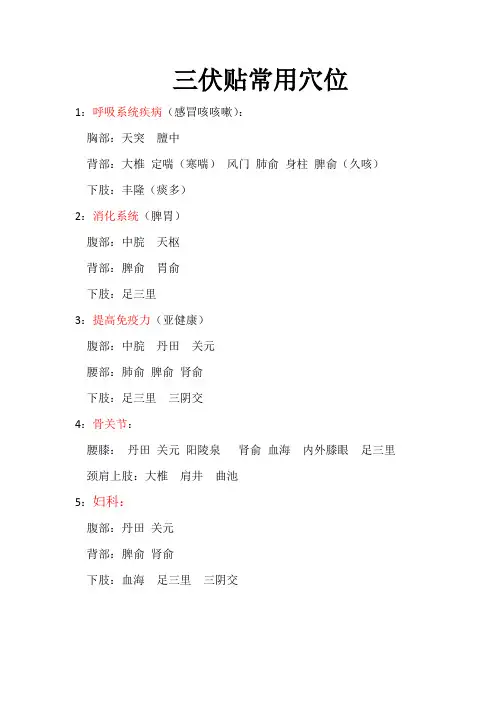

三伏贴常用穴位1:呼吸系统疾病(感冒咳咳嗽):胸部:天突膻中背部:大椎定喘(寒喘)风门肺俞身柱脾俞(久咳)下肢:丰隆(痰多)2:消化系统(脾胃)腹部:中脘天枢背部:脾俞胃俞下肢:足三里3:提高免疫力(亚健康)腹部:中脘丹田关元腰部:肺俞脾俞肾俞下肢:足三里三阴交4:骨关节:腰膝:丹田关元阳陵泉肾俞血海内外膝眼足三里颈肩上肢:大椎肩井曲池5:妇科:腹部:丹田关元背部:脾俞肾俞下肢:血海足三里三阴交三伏贴常用穴位解析1:呼吸系统疾病(感冒咳咳嗽):胸部:天突天突穴位于胸锁骨上窝正中。

理气化痰、止咳平喘、止呕催吐用于气喘咳嗽、咽喉炎、喉炎、扁桃体炎、恶心呕吐等病症。

膻中膻中穴位于前正中线上,两乳头连线的中点。

宽胸利气、止咳化痰可治疗胸部疼痛(心肌炎)腹部疼痛、咳嗽、气喘、呕吐等病症。

儿童亦可选用此穴贴敷背部:大椎大椎穴位于第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间凹陷中。

发汗解表、清热利咽可治疗风热感冒咳嗽、咽喉肿痛、发热,五劳虚损、中暑等病症。

定喘(寒喘)在第七颈椎棘突下(大椎穴)旁开0.5寸补肺气,对哮喘,咳嗽较好用于止咳平喘,哮喘,咳嗽,支气管炎,支气管哮喘,百日咳等位于第二胸椎棘突下旁开1.5寸。

疏风散寒、止咳平喘可治疗感冒、咳嗽、痰喘、肺炎等病症。

肺俞肺俞穴位于人体背部,第三胸椎棘突下,左右旁开1.5寸(二指宽)。

补肺气、止咳喘、补虚损肺系及呼吸道疾病,如感冒、咳嗽、发热、哮喘、肺炎、支气管炎等病症。

儿童亦可选用此穴贴敷。

身柱第三胸椎棘突下凹陷处(两肺俞连线中点)祛风退热I,降逆止咳,用于咳嗽,哮喘,支气管炎,消化不良,具有助长功效,脾俞(久咳)以第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾胃,助运化,祛水湿用于脾系疾病,提高脾胃功能,,厌食,呕吐,疳积,腹泻,便秘下肢:丰隆(痰多)外踝伤八寸,距胫骨前缘外侧1.5寸平喘/和胃气/化痰/通便.提高肺功能,止咳化痰,久咳不愈/痰多,哮喘,咳嗽等2:消化系统(脾胃)腹部:肚脐上4寸(剑突与肚脐连线中点)调中和胃,健脾消食,为消食化积的要穴用于积食,腹泻,呕吐,腹痛腹胀,食欲不振等天枢天枢:肚脐旁开两寸(肚脐向左右三指宽处)左右各一能疏导大肠,理气消滞用于腹泻,便秘,腹胀,肠鸣,痢疾等背部:脾俞以第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾胃,助运化,祛水湿用于脾系疾病,提高脾胃功能,,厌食,呕吐,疳积,腹泻,便秘胃俞胃腧穴:第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸健脾和胃,散胃热用于胃部疾病,胃脘痛,腹胀,呕吐,腹泻,消化不良等下肢:足三里足三里位于外膝眼下三寸,距胫骨外1寸。

中药穴位贴敷操作规程一、简介穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,故又称“三伏灸”、“三伏贴”。

属于中药外治法。

二、适应症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

重点推荐:1、慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病;2、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎;3、小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染者;三、禁忌症1、贴敷部位有创伤、溃疡者禁用。

2、对药物或敷料成分过敏者禁用。

四、用物准备治疗盘、消毒液、药物、胶贴、胶布;若需临时配制药物,备治疗碗、药物、调和剂等。

常用药物:白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜等。

五、操作步骤(一)施术前准备1、药物:①药物组成:以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往的临床经验和地域特点等进行加减。

②药材炮制:白芥子、延胡索、甘遂和细辛采用道地药材,白芥子可以通过炒制或者调整其配伍比例控制对皮肤的刺激程度,其余药物均采用生药。

③药物制备:药物制备过程要求在无菌、清洁、常温环境下进行,或者在当地医疗机构的专用制剂室完成。

药物的制备方法:采用洁净药材,将药物烘干,粉碎,过8(Γ120目筛,备用。

姜汁的制备方法:采用生姜,洗净,粉碎,三层无菌纱布挤压取汁而成。

姜汁的浓度各地医院可以根据原有的经验和地域的特点在50%~100%之间适当调整,浓度调整可以通过加适量蒸储水调配而成。

生药粉和生姜汁的比例为10克:10毫升,可以根据各地气候因素和经验予以适当调整。

贴敷时取生药粉用姜汁调成较干稠膏状,药物应在使用的当日制备,或者置冰箱冷藏室备用。

2、部位:根据患者病情,按规定选择相应的穴位。

3、体位:以患者舒适、医者便于操作的治疗体位为宜。

4、环境:应选择清洁卫生的环境。

5、消毒:①部位:用75%乙醇或0.5k1%碘伏棉球或棉签在施术部位消毒。

②术者:医者双手应用肥皂水清洗干净。

(―)施术方法1、贴法:将已制备好的药物直接贴压于穴位上,然后外覆医用胶布固定;或先将药物置于医用胶布粘面正中,再对准穴位粘贝占。

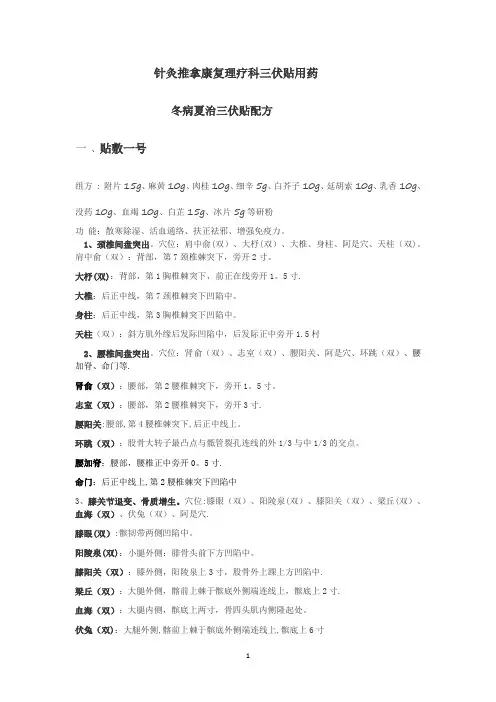

针灸推拿康复理疗科三伏贴用药冬病夏治三伏贴配方一、贴敷一号组方 : 附片15g、麻黄10g、肉桂10g、细辛5g、白芥子10g、延胡索10g、乳香10g、没药10g、血竭10g、白芷15g、冰片5g等研粉功能:散寒除湿、活血通络、扶正祛邪、增强免疫力。

1、颈椎间盘突出。

穴位:肩中俞(双)、大杼(双)、大椎、身柱、阿是穴、天柱(双)。

肩中俞(双):背部,第7颈椎棘突下,旁开2寸。

大杼(双):背部,第1胸椎棘突下,前正在线旁开1。

5寸.大椎:后正中线,第7颈椎棘突下凹陷中。

身柱:后正中线,第3胸椎棘突下凹陷中。

天柱(双):斜方肌外缘后发际凹陷中,后发际正中旁开1.5村2、腰椎间盘突出。

穴位:肾俞(双)、志室(双)、腰阳关、阿是穴、环跳(双)、腰加脊、命门等.肾俞(双):腰部,第2腰椎棘突下,旁开1。

5寸。

志室(双):腰部,第2腰椎棘突下,旁开3寸.腰阳关:腰部,第4腰椎棘突下,后正中线上。

环跳(双):股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与中1/3的交点。

腰加脊:腰部,腰椎正中旁开0。

5寸.命门:后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中3、膝关节退变、骨质增生。

穴位:膝眼(双)、阳陵泉(双)、膝阳关(双)、梁丘(双)、血海(双)、伏兔(双)、阿是穴.膝眼(双):髌韧带两侧凹陷中。

阳陵泉(双):小腿外侧:腓骨头前下方凹陷中。

膝阳关(双):膝外侧,阳陵泉上3寸,股骨外上踝上方凹陷中.梁丘(双):大腿外侧,髂前上棘于髌底外侧端连线上,髌底上2寸.血海(双):大腿内侧,髌底上两寸,骨四头肌内侧隆起处。

伏兔(双):大腿外侧,髂前上棘于髌底外侧端连线上,髌底上6寸4、肩周炎。

穴位:肩髃、肩髎、肩前、肩井、天宗、膘俞、肩外俞、手三里、阿是穴等。

肩髃:三角肌上,臂外展或向前伸时,肩峰前下方凹陷中。

肩髎:肩髃后方,臂外展时,肩峰后下方呈现凹陷处。

肩前:腋前皱襞顶端与肩髎连线中点。

肩井:大椎与肩峰端连线中点.天宗:肩胛冈下缘中点与肩胛下角连线的上1/3与下2/3交点。

三伏贴得正确配方三伏天将至,每年到这个时候市民最关心得就就是把握时机,在三伏天用三伏贴治疗自身得疾病,尤其就是对呼吸系统疾病,包括哮喘、过敏性鼻炎、慢性咳嗽、支气管炎、体质虚弱易反复感冒得患者有很好得疗效.用过一次三伏贴得市民都有这样得疑惑,觉得三伏贴确实就是管用得,但却不知道三伏贴得确切配方就是什么,为什么能起到这样好得效果?下面就请中医肺病专家姚儒省给市民解答疑惑。

姚主任表示,三伏天就是人体阳气最为旺盛得时候,气血趋于体表,通过运用三伏贴,在配方中使用一些幸温发散药物,调动人体阳气,能够有效祛除身体疾病。

ﻫ小儿哮喘三伏贴配方:ﻫ药物组成:白芥子、延胡索、甘遂、细辛、肉桂,其比例为4∶4∶2∶2∶1 。

ﻫ贴敷时机:一般在每年三伏天进行,每两次贴敷之间间隔两天,1个疗程共贴10次。

疗程:每年贴敷1个疗程,连续贴敷3年。

ﻫ贴敷部位:一般以经穴为主,临床常用得穴位有双侧肺俞、心俞、膈俞六个穴位。

临床可根据辨证,肺气虚者加膏肓、膻中;脾气虚者加脾俞、关元;肾气虚者加肾俞、定喘。

ﻫ慢性阻塞性肺疾病三伏贴配方:药物组成:以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往得临床经验与地域特点等进行加减.配伍加减常用得药物有麝香、麻黄、肉桂、小茴香等。

药材炮制:白芥子、延胡索、甘遂与细辛采用道地药材,且均用生药,其中生白芥子可以加强对其她药物得透皮吸收作用。

由于白芥子外用可使皮肤发热、发红,甚至起泡。

临床上可以适当调整白芥子在药物中得配伍比重,既可以保证临床疗效,又可以保障用药得安全性。

贴敷时机:一般在每年夏季,农历三伏得初、中、末伏得第一天进行贴敷治疗(如果中伏为20天,间隔10天可加贴1次).在三伏期间也可进行贴敷,每两次贴敷之间间隔7~10天.疗程:连续贴敷3年为一疗程。

疗程结束后,患者可以继续进行贴敷,以巩固或提高疗效。

ﻫ贴敷部位:肺俞就是冬病夏治穴位贴敷得基本穴位,主要配伍穴位有膻中、大椎、定喘、膏肓,临床应用中可以结合中医辨证论治选用心俞、膈俞、肾俞、脾俞等穴位。

三伏贴操作评分标准

三伏贴是一种传统的中医疗法,通过在人体特定穴位上贴敷药物,达到治疗、保健或舒缓症状的效果。

以下是对三伏贴操作的评分标准:

1. 穴位选择:评分标准主要考察是否选用了正确的穴位。

根据具体的症状和治疗目的,选择相应的穴位进行贴敷。

若选择的穴位与病情不符或者未按照规范指引选择,则评分较低。

2. 贴敷技术:评分标准主要考察贴敷的技巧是否正确。

应注意将药物贴敷在穴位上,并确保贴敷位置准确、贴敷面积适当。

如果贴敷位置错误或者粘贴不牢固,则评分较低。

3. 药物选择:评分标准主要考察所使用的药物是否合理。

根据症状和治疗目的,选择适宜的药物进行贴敷。

如果选择的药物不合适或者未能达到预期效果,则评分较低。

4. 贴敷时间:评分标准主要考察贴敷的时间是否符合要求。

根据具体的病情和治疗目的,确定贴敷的时间长短。

如果贴敷时间过长或者不符合规定的时间范围,则评分较低。

5. 效果评估:评分标准主要考察贴敷后的效果。

通过观察症状的改善程度、舒缓感受等来评估治疗效果。

如果效果显著,评分较高;如果效果不明显或者没有改善症状,则评分较低。

以上是对三伏贴操作的一般评分标准,具体评分还需要结合实际情况进行综合评定。

在实际操作中,应严格按照相关规范进行操作,确保安全有效。

三伏贴的配方有哪些中医有冬病夏治的说法,到了三伏节气对于很多疾病而言,都是非常不错的时机。

三伏贴在很多病症的治疗中起着非常重要的作用,像慢性阻塞性肺、支气管哮喘、小儿哮喘都是典型的疾病。

因此,三伏贴的配方就成为了比较关注的问题。

那么,三伏贴的配方有哪些?下面咱们就来详细了解下吧。

一、慢性阻塞性肺疾病三伏贴配方药物组成:以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往的临床经验和地域特点等进行加减。

配伍加减常用的药物有麝香、麻黄、肉桂、小茴香等。

药材炮制:白芥子、延胡索、甘遂和细辛采用道地药材,且均用生药,其中生白芥子可以加强对其他药物的透皮吸收作用。

由于白芥子外用可使皮肤发热、发红,甚至起泡。

临床上可以适当调整白芥子在药物中的配伍比重,既可以保证临床疗效,又可以保障用药的安全性。

贴敷时机:一般在每年夏季,农历三伏的初、中、末伏的第一天进行贴敷治疗(如果中伏为20天,间隔10天可加贴1次)。

在三伏期间也可进行贴敷,每两次贴敷之间间隔7~10天。

疗程:连续贴敷3年为一疗程。

疗程结束后,患者可以继续进行贴敷,以巩固或提高疗效。

贴敷部位:肺俞是冬病夏治穴位贴敷的基本穴位,主要配伍穴位有膻中、大椎、定喘、膏肓,临床应用中可以结合中医辨证论治选用心俞、膈俞、肾俞、脾俞等穴位。

二、支气管哮喘三伏贴配方药物组成:虚贴方:黄芪、苍术、沉香、肉桂、补骨脂等。

温阳驱寒方:白芥子、细辛、甘遂、干姜、仙灵脾、延胡索、小茴香。

药材炮制:上述药物均采用道地药材,药物均采用生药。

药物用量按一定比例确定。

实施时间:头伏开始,隔7天贴1次,至末伏止,连贴3年。

实施方法虚贴方:属肺虚、脾虚、肾虚患者选用。

选择肺俞(双侧)、脾俞(双侧)、肾俞(双侧)、心俞(双侧)、定喘(双侧)。

肺虚者加太渊穴(双侧),脾虚者加足三里(双侧),肾虚者加太溪(双侧)。

温阳驱寒方:脾肾阳虚患者可选用。

选择肺俞(双侧)、脾俞(双侧)、肾俞(双侧)、膈俞(双侧)、气海(双侧)。

三伏贴穴位定位穴位名称:大杼[经穴]【定位】:在背部,当第一胸椎棘突下,旁开1、5寸【作用】:祛风解表,疏调筋骨,宣肺降逆。

【主治】:①各种骨病(骨痛,肩、腰、骶、膝关节痛)。

②发热,咳嗽,头痛鼻塞。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(骨会),手、足太阳经交会穴穴位名称: 肺俞[经穴]【定位】:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:养阴清热,调理肺气、【主治】:①发热,咳嗽,咳血,盗汗,鼻塞。

②毛发脱落,痘,疹,疮,癣。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:肺得背俞穴穴位名称: 厥阴俞[经穴]【定位】:在背部,当第四胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:疏通心脉,宽胸理气。

【主治】:①心痛,心悸。

②咳嗽,胸闷、③牙痛。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心包背俞穴穴位名称:心俞[经穴]【定位】:在背部,当第五胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:养血宁心,理气止痛,通络宽胸。

【主治】:①心痛,心悸,胸闷,气短。

②咳嗽,吐血、③失眠,健忘,癫痫。

④梦遗,盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心得背俞穴穴位名称: 督俞[经穴]【定位】:在背部,当第六胸椎棘突下,旁开 1.5寸【作用】:理气宽胸【主治】:①心痛,胸闷。

②胃痛,腹痛。

③咳嗽,气喘。

【归经】:足太阳膀胱经穴穴位名称: 膈俞[经穴]【定位】:在背部,第七胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:宽胸降逆,理血化淤,调气补虚,调与脾胃。

【主治】:①急性胃脘痛,呃逆,噎膈,便血。

②咳嗽,气喘,吐血,骨蒸盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(血会)穴位名称: 脾俞[经穴]【定位】:在背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:健脾利湿,益气与中。

【主治】:①腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血、②水肿。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:脾得背俞穴穴位名称: 胃俞[经穴]【定位】:在背部,当第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:理气与胃,化湿消滞、【主治】:①胃脘痛,呕吐。

我们的伏贴处方如下:白芥子400克细辛400克元胡100克甘遂100克猪牙皂100克麻黄100克上药粉碎,过筛备用。

取老姜适量,用木碗或研钵捣碎,纱布包裹,压取姜汁。

随用随制,不要隔夜。

不要用铁杵捣或搅汁机取汁。

用时取药粉30克,加姜汁制成团块,涅饼,置生白布上,对准相应的穴位贴覆。

外用关节止痛膏撕成小调加固。

取穴:天突膻中定喘肺腧根据发病时间长久和病人年龄,可以贴附1---6个小时。

今年润伏,贴四次。

贴附期间,忌食生冷、油腻。

快到三伏天了。

又在准备三伏贴灸的药物。

我的基本方就是白芥子、细辛、甘遂、元胡、草川乌。

基本比例是2:2:1:1:1。

一个成人用量三次差不多就是30克左右。

但我今年准备加一些斑蝥在里面,同时减少其他药物剂量。

因为原方剂量大,固定是个问题,很多反映回去都掉了;二是发泡效果差。

我做了以下实验。

先是将一块中间留有小洞的胶布固定在要贴的穴位上,再将斑蝥末取绿豆大小敷上,外边再用大些胶布固定。

我贴了三个,一个两小时候去,一个三小时候去。

一个用蜂蜜调和的也是三小时候去。

结果三小时的发泡效果最好,三小时水泡就过大了。

用斑蝥贴几乎感觉不到皮肤痛。

我觉得孩子用一小时到一个半小时就可以了。

另外我还试了斑蝥加白芥子等分姜汁调的贴敷效果。

贴敷时间为一小时、两小时、三小时。

结果贴上去后,主要是因为姜汁的作用,总感到皮肤刺痛。

但取下来后发现,皮肤潮红,都没有发泡。

另外我还试了在原方基础上加入5%的斑蝥,结果贴四小时也是皮肤潮红,没有发泡。

这样,在今年三伏贴我准备这样做:鼻炎、慢性咽炎、肩周炎,使用斑蝥加白芥子贴。

慢支、哮喘等还是采用原方子加斑蝥。

生川草乌买回来了,但这次没有敢用。

因为怕这些药物毒性太列。

好像5~7毫克川乌有致命的报道。

此方采自线装书局2005年版外治秘方所载。

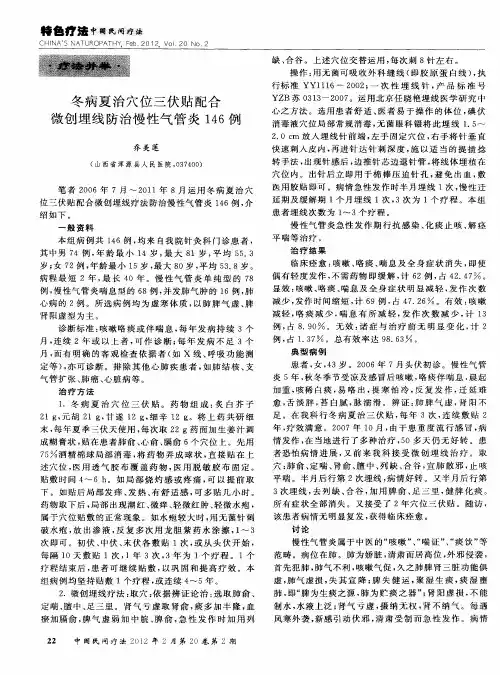

治疗急慢支、慢支伴肺心病或肺气肿、喘息性支气管炎伴肺气肿、肺心病、小儿急慢性肺炎、支气管炎。

原疗效为300例,治愈142例,显效93例,有效48例。

三伏贴基本穴位

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

南皮县中医医院三伏贴基本穴位

一、脾胃系基本穴位:双脾俞、双胃俞、双足三里。

1、慢性胃炎:中脘、单侧脾俞、双胃俞、双足三里。

2、慢性腹泻:双天枢(脐旁2寸)、双脾俞、双足三里。

二、风湿系基本穴位:命门、阳陵泉、双外关。

颈部、肩部、肘部、腰部、膝关节、腿部等部位疼痛加阿是穴,一次只敷贴一个部位:双阳陵泉、双外关、命门、阿是穴。

三、肺系基本穴位:双肺俞、膻中、双心俞。

1、慢性支气管炎,支气管哮喘:双定喘、双肺俞、膻中、一

侧心俞、双侧尺泽;

2、慢性咳嗽及小儿体虚、易感冒:双侧尺泽穴(肘横纹侧

端)、一侧心俞、双肺俞、膻中;

3、慢性鼻炎:双风门(第二胸椎突下旁开寸)、双肺俞、膻

中、一侧心俞;

4、慢性咽炎:天突、双肺俞、膻中、双心俞。