长度的测量历史

- 格式:pdf

- 大小:666.59 KB

- 文档页数:4

长度单位的由来长度单位是因度量物体的长度而产生的。

早在远古时代,人们就会用身体的外在器官去测量距离的远近。

如“拃”,即手掌张开后大拇指与中指之间的距离;“庹”,即两臂伸平后之间的距离;“步”,即人正常走的步幅;等。

虽然这种测量方法非常方便,但是由于人与人之间的身体差异,从而造成不同的测量结果。

于是人们就统一了度量标椎,出现了“丈、尺、寸”等测量单位(古代的丈尺寸与现代并不相同,要比现代的小)。

测量单位得到统一后,测量结果就是唯一的,大大促进了人们的交流。

但这种测量结果不够精确。

到了现代,世界便统一使用“米”作为测量长度的单位。

规定:光在1/29979245秒内所走的长度,称为“1米”。

在此基础上,其它的长度单位也就应运而生了。

当人们用“米”作单位去测量较远的距离时,发现测量速度太慢,测量单位太小,于是便尝试用“十米”、“百米”、“千米”等作单位去测量,确实快了许多。

在实际应用中发现,用“千米”作单位测量较远距离时较为快捷与方便,于是慢慢被世界广为应用,就产生了新的统一长度单位“千米”(在中国也称为公里)。

显然,1千米里面包含1000个1米,即1千米=1000米。

到了当代,随着科学技术的发展,人类已走出地球,走向更为广阔的宇宙空间,单位“千米”已显得十分渺小,便产生了更大的长度单位“光年”,就是光在一年内所走的长度,约为9.46乘10的15次方米。

当人们用单位“米”去测量不满整米数的物体长度时,遇到了麻烦,必须要用比“米”小的单位才能去测量。

于是,人们就把1米的长度等分十份,每一份的长度称为1分米,显然有1米=10分米。

当测量到不满整分米时,就把1分米的长度等分十份,也就是把1米等分100份,每份的长度称为1厘米,则1分米=10厘米、1米=100厘米。

当测量到不满整厘米时,就把1厘米的长度等分十份,也就是把1米等分1000份,每份的长度称为1毫米,则1厘米=10毫米、1米=1000毫米。

在日常测量中,精确到毫米也就足够了。

在遥远的古代,有一个名叫大禹的人。

当时,大地被洪水淹没,人们的生活遭受严重困扰。

为了解决这个问题,大禹决定带领人们治理洪水。

在治理洪水的过程中,大禹发现了一个重要的问题:如何准确地测量土地和山河的长度,以便更好地进行水土工程。

于是,他开始寻找一种方法来解决问题。

经过一段时间的思考和实践,大禹发现了一种有效的测量方法:使用准绳来测量长度。

准绳是一种带有刻度的绳子,可以帮助人们测量长度。

大禹使用这个准绳,准确地测量了土地和山河的长度,从而有效地进行了水土工程。

这个故事告诉我们,长度测量在生产和生活中的应用非常广泛,而且它是非常重要的。

只有准确地测量长度,我们才能更好地进行各种工程和生产活动,提高生产效率和生活质量。

直尺直尺是一种常见的测量工具,一般由一段带刻度的直杆构成。

人们通常使用直尺来测量线段的长度和绘制直线。

直尺作为最早的测量工具之一,拥有悠久的历史,并在工程、建筑、制图、艺术等领域中被广泛使用。

直尺最早可以追溯到公元前1500年的古埃及时代。

古埃及人使用竹条或青铜制成的直尺进行建筑和制图工作。

直尺的设计一直在不断改进,现代的直尺通常由金属或塑料制成,刻度清晰可见。

直尺的主要功能是测量长度和绘制直线。

直尺上通常以毫米、厘米或英寸为单位刻度。

使用直尺时,将直尺的一端对齐待测物体的一端,然后读取另一端对应的刻度值,即可确定物体的长度。

直尺也可以用作绘图工具,可以沿着直尺的边缘绘制直线。

在建筑和工程领域中,直尺是必不可少的测量工具。

建筑师和工程师常常使用直尺来测量和标记建筑物和工程项目中的尺寸。

直尺的刻度通常是精确的,使得测量结果更加准确。

在制图过程中,直尺可以用来绘制平行线和角度线,为设计提供准确的基准线。

除了建筑和工程领域,直尺还在其他许多领域发挥着作用。

例如,在制造业中,直尺用于测量零件的尺寸,并确保产品符合要求。

在艺术和手工艺领域,直尺可用于绘画、剪裁和定位,使得作品更加精确和对称。

虽然直尺是一种简单的测量工具,但也存在一些使用注意事项。

首先,使用直尺时要确保直尺与被测量物体的边缘对齐,以减少误差。

其次,在进行测量时要保持直尺的稳定,避免晃动或倾斜,以免影响测量结果的准确性。

另外,在使用金属直尺时,要注意避免与电流接触,以防触电事故。

总结而言,直尺是一种常见且实用的测量工具,被广泛应用于建筑、工程、制图和艺术领域。

无论是测量长度、绘制直线还是提供基准线,直尺都起着重要的作用。

在正确使用直尺的前提下,可以获得准确的测量结果,确保工作的精确性和质量。

浅谈长度计量历史的发展作用及影响作者:苏萌来源:《青年时代》2016年第21期摘要:长度计量从人们存在这个世界上进行一系列社会活动开始,就已经被带入了人们的生活,至今其可追溯的发展历史已经有几千年。

从最初通过手足进行长度的计量到现代脱离实物通过技术进行测量,期间经历了多次的变革,其发展历程是值得回味的。

同时,长度计量之所以随着时代不断发展,主要源于其生活化、商业化、经营化的多样化应用。

由此,本文将通过长度计量发展历史出发,分析其作用和影响。

关键词:长度计量;发展;作用;影响引言:人类接触长度测量,大约是从天然洞穴里搬迁出来,靠自己的双手建造房屋时开始的。

至今,其已经演变为国民经济发展中的重要角色,对国民经济的发展具有决定性的作用。

长度测量作为计量行业发展的基础,其发展与社会存在着紧密的联系,因此追溯长度测量的发展历程,分析长度测量的作用以及对人类、社会和经济的影响具有重要的意义。

一、长度计量的发展历史长度计量的发展历程包含两个部分,即古代发展历史和现代发展历程。

中国古代的长度计量历史可以从几个标志性时期追溯。

夏商周时期度量衡器具的出现:相传大禹治水的过程中,创造了测量工具一规,其主要用于测量圆、矩则是主要为了测量方以及用于测量长度的准绳,并且是以自己的身高体重作为长度和重量的标准。

在《史记》中记载道:大禹治水“左准绳,右规矩”,唐代时期出现了彩绘伏羲、女娲手执规矩图。

在商代出现了“骨尺”其长度为16-17cm,尺上还划分了“寸”和“分”。

从商鞅变法到秦始皇统一度量衡:商鞅变法对田亩制做了新的规定,定出丈量土地的办法和标准,即一步为六尺。

在秦始皇统一全国前,度量衡的状况是尺寸升斗斤两等常用单位在多数诸侯国中通行,但是为了保证对各诸侯国的统一管理,颁发了统一的法令:制定和颁发度量衡的标准器。

汉代度量衡的发展达到了承上启下的效果,汉代出现了自然物定度量衡的标准,一粒黍的宽度相当于一分之长,比起“布手知尺”有了很大的提高。

中班测量的发展历程测量是一门古老而重要的科学,它在人类历史的发展过程中扮演了重要的角色。

尤其是中班测量,它的发展经历了漫长的历程。

从最早的简单的非标准测量,到现在的精确的标准测量,中班测量的发展取得了巨大的进展。

最早的中班测量可以追溯到古埃及时期。

古埃及人使用了各种简单的工具和方法来测量长度和体积。

他们使用棍子、绳子和手指作为测量工具,通过比较长度和体积来得出结论。

虽然这种测量方法相对简单粗糙,但却为中班测量的发展奠定了基础。

随着时间的推移,中班测量变得更加精确和标准化。

在古希腊时期,人们开始使用更精确的测量工具,如尺子和刻度。

这种测量方法被应用于建筑、艺术和科学等领域。

随着中班测量的发展,人们开始注意到测量中的误差和不确定性,并开始研究和解决这些问题。

在中世纪,中班测量得到了更大的发展。

人们开始使用更精确的测量仪器,如千分尺和天平。

这些新的测量工具极大地改进了测量的精确度和准确性。

中世纪的科学家和工程师们还提出了一系列测量理论和方法,如三角测量和比较测量,为中班测量的发展提供了更深入的理论基础。

随着工业革命的到来,中班测量迎来了一次革命性的突破。

人们开始使用更先进的测量工具和技术,如显微镜和电子秤。

这些新的测量仪器不仅提供了更高的精确度和准确性,还极大地提高了中班测量的效率和速度。

这种发展使得中班测量能够应用于更广泛的领域,如工程、医学和天文学等。

在现代,中班测量得到了前所未有的发展。

新的测量工具和技术不断的涌现,如激光测距仪和全站仪等。

这些新的测量仪器不仅更加精确和准确,还具备更多的功能和应用。

同时,随着计算机技术的发展,中班测量和计算机技术的结合使得测量过程更加自动化和数字化。

总的来说,中班测量的发展历程经历了漫长而持续的进步。

从最早的简单测量方法到现代的精确标准测量,中班测量在技术和理论方面都取得了巨大的进展。

中班测量的发展不仅推动了科学和工程的进步,也为人类提供了更精确和准确的世界观。

计量历史文化简略一、计量的起源计量来源于测量。

人类认识世界改造世界,需要进行大量的测量活动。

测量的目的最终是为了社会应用,因而,在一定条件下对同一量的测量结果应该一致,这就需要严于一般测量的计量活动。

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。

它属于测量,源于测量,而又严于一般测量,是测量的一种特定形式。

二、计量的发展计量在中国已有近五千的历史。

国际上通常把计量的发展分为三个阶段:古典计量阶段、经典计量阶段、现代计量阶段。

(一)古典计量阶段(中国古代计量)度量衡的发展大约始于原始社会末期。

人类从利用工具到制造工具,包含着对事物轻重、多少、大小、长短、软硬等的思考过程,逐渐产生了形与量的概念。

在自然界漫长的生活中,人们学会了用感觉器官耳听、眼观、手量来进行测量。

早期的“计量基准”,大多是来自人体的某一部分,或其它天然物如动物丝毛、植物果实或动物等。

如,布手知尺:《孔子家语》中记载“布手知尺、布指知寸,舒肘知寻,斯不远之则也”;迈步定亩:汉《小尔雅》中记载“跬,一举足也,倍跬为步”;手捧成升:《小尔雅》记载“一手之盛谓之溢,两手谓之掬,掬,以一升也。

”《史记·夏本纪》中记载禹“身为度,称以出”。

禹在治理水患、划分九州的过程中,就以自己的身长和体重作为长度和质量的标准,治水时还制作了准绳为测量工具。

这种制度的建立,意味着中国计量有了自己的起步。

商朝,度量衡的应用更加普及。

河南安阳出土的商代骨尺,是目前中国所见最早的测长工具。

尺面上有相当于“寸”、“分”的刻度表示,在世界上最早使用了十进制。

商代象牙尺周朝在广泛应用度量衡的同时,还强化了其政治含义,使其成了统治象征。

据《礼记·明堂位》记载,周公“朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服”。

春秋战国是我国计量发展的繁荣时期。

春秋时期的一些诸侯国分别建立了各自的量制,现今收集到的这一时期量器比较丰富。

在秦国,秦孝公十八年(前344),商鞅借鉴齐国量制,监制了标准铜方升,“一度量、平权衡、正钧石”,推行统一的度量衡制。

有关尺子的出现、长度单位的产生等知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述尺子和长度单位是人类社会发展中至关重要的工具和概念。

尺子作为一种测量和衡量长度的工具,能够帮助人们确定物体的大小和距离。

长度单位则是对长度进行标准化和统一的方法,使不同地区和不同领域的人们能够使用统一的衡量标准。

尺子的出现可以追溯到人类文明的早期。

在古代,人们使用各种方法来衡量长度,例如用手指和脚步来估算距离。

然而,这些方法并不准确和标准化。

随着社会的进步和科学的发展,人们开始寻求更精确和可靠的测量工具。

正是在这个背景下,尺子应运而生。

最早的尺子是由木材或金属制成的,通常有刻度以便于测量。

它们被广泛应用于建筑、工艺和科学等领域。

尺子的出现使得测量更加精确和方便,为人们提供了更准确的长度数据。

随着尺子的使用越来越广泛,人们开始意识到需要一种标准的长度单位来方便交流和比较数据。

不同地区和不同行业使用自己的长度单位,导致了测量标准的混乱和不统一。

为了解决这个问题,长度单位的产生成为必然选择。

长度单位的产生经历了漫长的历史发展过程。

在古代,不同文明和文化使用各自的长度单位,例如埃及的“肘”、中东的“尺”和古希腊的“拇指”。

然而,这些单位存在差异和不一致性。

为了统一长度单位,人们提出了各种标准和方法,例如法国科学家尺大小卢斯·博尔吉提出的“米”作为长度单位。

长度单位的产生对社会的贡献不可忽视。

它使得不同地区和不同行业的人们能够使用统一的衡量标准,方便交流和比较数据。

长度单位的标准化也为科学研究和工程技术提供了基础,使得人类能够更深入地探索和理解世界。

综上所述,尺子的出现和长度单位的产生对人类社会的发展和进步起到了重要作用。

它们不仅提供了精确和可靠的测量工具,也为不同地区和不同领域的人们提供了统一的衡量标准。

尺子和长度单位的重要性不容忽视,它们促进了人类文明的进步和科学的发展。

文章结构的设计对于一篇长文的撰写非常重要,能够使读者更好地理解和跟随文章的逻辑思路。

在古代,人类为了测量田地等就已经进行长度测量,最初是以人的手、足等作为长度的单位.但人的手、足大小不一,在商品交换中遇到了困难,于是便出现了以物体作为测量单位,如公元前2400年出现的古埃及腕尺,中国商朝出现的象牙尺和公元九年制造的新莽铜卡尺等.数学明珠古代埃及的丈量师与长度的测量在5000多年以前,古埃及尼罗河每年都要洪水泛滥,淹没大片的田地,洪水带来的泥土覆盖在田地上,使原有的田地界限无法辨认,所以每当洪水退去以后,人们就要重新丈量土地,于是产生了最早的几何学.几何学的愿意是”土地丈量”测量长度的方法有很多,用手掌,脚步等.但是这些方法在测量结果不需要很精确下使用.目前,世界上主要用各种量尺来测量长度.常见的量尺有直尺,卷尺游标卡尺和测量器等.游标卡尺适合测量一般尺难以测量的圆形物品,零件的孔径,厚薄等.精密度较高.长度的计量单位是米,记作M.1978年,法国规定:以地球北极与南极之间相距长度的千万分之一为一米.这项规定经过推广,现已作为国际通用的长度单位.我们常用的长度计量单位:千米米分米厘米毫米长度单位的由来我国已经统一使用米制作为长度单位.人类为了找到一个适用的长度单位,费了不少周折.人们很早就想找到一种可靠的,不变的尺度,作为量度距离大小的统一标准.最初是以人体作为标准.从3000多年前古埃及的纸草书中,发现了人前臂的图形.用人的前臂作为长度单位叫”腕尺”.埃及著名的胡夫的前臂作为腕尺建造的,塔高为280腕尺.公元9世纪撒克逊王朝亨利一世规定,他的手臂向前平伸,从鼻尖到指尖的距离定为”1码”.10世纪英国国王埃德加,把他的拇指关节之间的长度定为”1寸”相传我国古代大禹治水时,曾用自己的身体长度作为长度标准进行治水工程的测量.唐太宗李世民规定,以他的双步,也就是左右脚各一步作为长度单位,叫做”步”.并规定一步为五尺,三百步为一里;后来又规定把人手中指的当中一节定为”1寸”.到了公元18世纪,人们开始感受到这种用人身体作为长度标准缺点很多,由于人的高矮不同,形成长度单位的长短不同,非常混乱.人们迫切希望找到一种长度固定的度量单位,终于想起了地球.当时认为地球的大小和长度不会变化,如果用地球上的一段距离作为长度单位,就可以得到固定不变的度量单位.我国清朝的康熙皇帝,于1709-1710年在东北地区进行大规模的土地测量.由于当时的长度单位不统一,康熙皇帝规定去地球子午线1度为200里,每里为1800尺.1789年,法国科学院的著名数学家达兰贝尔和海谢茵进行实地测量,得出1米等于 0.512074督亚士(法国古尺).米尺采用十进制,长度固定,使用方便,因此很快得到其他国家的承认.1875年,17个国家的代表在法国签署了<米制公约>,正式确定米尺为国际公用尺,并用铂金做成长1020毫米,宽和高各为20毫米的X型标准尺,在尺的中间面的两端各刻三条线,在0摄氏度时,其中两条线的距离恰好为1米.随着科学技术的发展,科学家发现地球的形状和大小也在变化,因此米尺也不够准确;另外,国际米尺原型在刻画上也存在着缺陷,影响了米尺的准确性.1960年第十一届国际大会上,决议废除1889年以来所沿用的国际米尺原型,把同位素气体放电时产生的一种橙色光谱波长的1650763.73倍作为米.这种光米.尺精确度很高,误差只有十亿分之二.欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

中国古尺和尺长尺是中国传统测量长度单位的工具,也是一个长度单位,约起源于中国殷代,是世界有史记载以来最早的长度工具和长度制度。

我们生活中建屋量地,造物制衣,都离不开他。

历朝历代对长度的制度不一,每个朝代都有自己的尺制,我们按照古籍营造器物时,一定要参照时代尺制,特别是我们用的一些法器制作,多是用周尺制。

最初的尺指男人伸展的拇指和中指之间的距离,妇女手伸展后从拇指到中指的距离称为咫。

也有一说是以一百粒棃米排成一行的长度作为的尺度。

其余的长度单位还有丈,寻,常,仞,分,厘,毫,秒,忽,微。

按照行业区分又各有不同,比如裁缝用三元尺,箍桶业用鲁班尺,营造业用营造尺和鲁班尺等等长度各不相同。

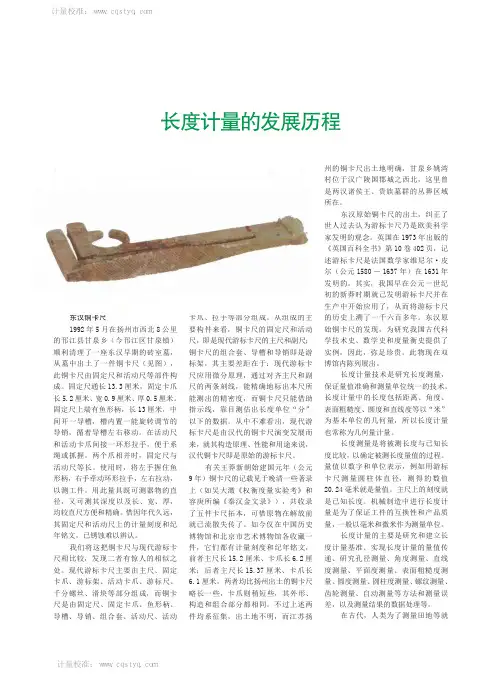

除了官制尺制,还有工部尺,木工尺,鸳鸯尺,鲁班尺,玄女尺,紫白尺,阴阳尺,丁兰尺,律尺等等重:80克,用途:测量长度,所处时期:东汉,出土时间:1980年,出土地点:湖南省长沙市雷家嘴2号墓此尺出自东汉砖室墓中,保存完整,仪饰清晰,长23.2厘米,与汉代尺度相符。

它是研究我国古代度制特别重要的实物资料。

吉林博物院收藏有一件东汉时期的尺子,其材质为铜质,铜色呈紫色,表面略有锈蚀,征集入藏时便已残断(见图1、图2)。

现全长20.5厘米,宽2.5厘米,重为33.6克。

尺身刻有分寸刻度,每分的刻度为5毫米,每寸的刻度为2.2厘米(见图3—图5)。

铜尺上的铭文为“始建国元年正月癸酉朔日制公尺”,共计14字,字体为小篆(见图6、图7)。

晋代象牙尺长度 (注:30公厘折合1英尺)时代每尺折合公厘(cm) 备注商 16 殷墟出土骨尺(台湾故宫博物院藏)(16.93)殷墟出土牙尺(中国历史博物馆藏)(15.78)战国及秦 23.2 洛阳金村出土铜尺(23.1)据商鞅方升推算(上海博物馆馆刊第1期151-152页)西汉 23.2 1968年河北满城中山王妻窦绾出土错金铁尺(23.2)1957年甘肃酒泉汉墓出土铜尺(23.1)新莽 23.1 据新莽嘉量(台湾故宫博物院藏)推算东汉 23.4 1956长沙雷家嘴东汉墓出土铜尺(23.39)东汉晚期 23.6 1959年掖县东汉晚期墓出土铜尺(23.6)1954年合肥东汉晚期墓出土铜尺(23.75)魏(三国) 24.2 1972年甘肃嘉峪关三国魏墓出土骨尺二件(23.8) 魏正始五年东莞官弩机望山尺二寸(24.26)魏景元四年,刘徽注《九章‧商功》:王莽铜斛于今尺为「深九寸五分五厘」(24.18)西晋 24.2 1965年北京八宝山西晋王凌妻华芳墓出土骨尺(24.2) 1956年河南洛阳旧唐屯村西晋墓出土骨尺(24.3)东晋 24.5 《隋书‧律历志》:「晋后尺实比晋前尺一尺六分二厘」(24.48)刘宋 24.6 据《隋书‧律历志》南朝梁 24.7 据《隋书‧律历志》前赵 24.2 据《隋书‧律历志》北魏 28 据《隋书‧律历志》东魏北齐 30.2 据《隋书‧律历志》北周 29.6 据《隋书‧律历志》隋 29.6 据《隋书‧律历志》唐30 日本正仓院所藏唐尺26支,长度从29.4到31.7厘米,平均29.75厘米1976年西安郭家滩78号唐墓出土尺(30.09)宋 31.2 1921年巨鹿故城出土北宋木矩尺(30.91)1964年南京孝陵卫宋墓出土木尺(31.4)明(1)营造尺 31.8 1956年山东梁山洪武年间沉船中出土骨尺(31.8)嘉靖牙尺(32)(2)量地尺 32.7 明朱载靖《律学新说》所绘宝源局量地铜尺(3)裁衣尺 34 1965年上海上塘湾明墓出土木尺(34.5)清(1)营造尺 32 康熙牙尺(中国历史博物馆藏)(32)(2)量地尺 34.5 康熙户部尺(34.86)(3)裁衣尺 35.5 清牙尺(35.3)。

测量工具的发展史测量工具的发展史可以追溯到古代文明时期。

人类早期使用简单的工具来测量长度、重量和时间。

随着时间的推移,测量工具经历了许多改进和创新,以满足不断变化的需求。

在本段中,我将解释测量工具的发展历程。

1. 古代测量工具:在古代,人们使用各种简单的工具来测量物体的长度。

例如,使用身体部位(如手指或脚步)作为单位来测量长度。

另外,人们还使用简单的天文观测工具来测量时间和方向,例如日晷和罗盘。

2. 奥古斯都时期的测量工具:在古希腊和罗马时期,测量工具开始变得更为精确。

奥古斯都大帝时期,古罗马工程师发明了水平仪,用于测量地面的水平度。

这种工具是由一根悬挂的线和一个垂直的指示器组成,可以判断地面是否平坦。

3. 文艺复兴时期的测量工具:文艺复兴时期是测量工具发展的重要时期。

伽利略·伽利雷在这个时期发明了望远镜,使天文观测更加准确。

此外,伽利略还改良了水平仪,并提出了尺度的概念,使测量更加标准化。

4. 工业革命时期的测量工具:工业革命带来了新的需求和挑战,需要更多精确的测量工具来支持工业生产。

在这个时期,许多测量工具得到了改进和创新。

例如,米塞尔·米歇尔发明了螺旋测微器,用于测量物体的直径和厚度。

另外,约瑟夫·惠特沃斯发明了第一台精密量规,用于测量物体的长度。

5. 20世纪的测量工具:20世纪是测量工具发展的一个重要时期,电子技术的应用使测量工具更加准确和自动化。

例如,电子测量仪器(如数字千斤顶和电子秤)的出现使重量测量更加精确。

此外,激光技术的应用使测量更加快速和精确,例如激光测距仪和激光测量仪。

总结起来,测量工具的发展史经历了从简单到精确的过程。

古代测量工具的发展为后来的改进奠定了基础,而文艺复兴和工业革命时期的创新推动了测量工具的发展。

20世纪的技术进步使测量工具更加准确和自动化,为现代工业和科学研究提供了强大的支持。

随着科技的不断进步,我们可以期待测量工具在未来继续发展,以满足不断变化的需求。

关于测量长度有趣的故事

从前,有一个古灵精怪的村庄,村里的每个人都是测量长度的专家。

这个村庄有一种奇特的传统,那就是每年都要举行一场盛大的“长度竞赛”。

在比赛的那天,村民们会拿出他们的测量工具,从村子的最东头开始测量,一直量到最西头。

这个过程需要花费一整天的时间,而且每个人都必须全力以赴,否则他们可能会错过一些重要的细节。

这一年,村子里的一位年轻人觉得自己已经掌握了测量的诀窍,于是他决定挑战比赛。

他信心满满地开始测量,但是很快他就发现自己犯了一个致命的错误。

原来他忘记带上自己的尺子了!

他四处寻找,但时间已经不多了。

情急之下,他只好用自己的脚来测量。

虽然这个方法并不精确,但是至少让他在规定的时间内完成了测量。

当他在终点交出自己的测量结果时,村民们都惊呆了。

他的结果与往年最好的成绩相差无几。

虽然他没有赢得比赛,但是村民们纷纷向他竖起了大拇指,赞扬他的机智和勇气。

这个故事告诉我们,在面对困难时,有时候我们需要创新和变通。

虽然这个年轻人没有赢得比赛,但是他的精神却成为了村子里传颂的佳话。

我国古代对回归年长度的测量杨忠辅,中国宋代天文学家。

他在《统天历》使用的回归年长度——365.2425日是有史以来最为精确的。

杨忠辅约在1185~1206年任职于太史局,在宁宗庆元五年著有《统天历》。

在该书中他创造性地使用了甚至到今天为止最精确的回归年长度即365.2425日,这个长度数值,比祖冲之测量的回归长度365.2428日还要精确,并取代了它,直到今天全世界通用的公历中采用的仍然是这个数值。

古时候,人们都以为回归年长度是一个稳定不变的恒定值,只要用精密的仪器把它测量准确就可以了。

但是杨忠辅却打破了这一观念,他不仅把回归年长度数值测量得更加精确,而且他还发现回归年长度并不是恒定的,而是在逐渐变化。

还对它的变化率进行测量推论,尽管比用现代理论推出的相差许多,但现代理论得出的数值是在天体力学,高等数学、天文望远镜等已高度发展的情况下推出的。

现代理论表达的回归年长度的变化率为: 365.242198781-0.000006138t,其中t的单位是百年,它表示每过100年,回归年的长度减少0.000006138天,即半秒多一点。

其实,杨忠辅能够指出回归年长度是在变化着的,除了自身的潜心研究外,还与中国古代不断重测、修订回归年长度是分不开的,因为,每一次测得结果都不同,所以杨忠辅就想到它的变化性。

这种努力也是由中国古代历法的基本结构要求的。

也正因为如此,在杨忠辅之后,中国天文学家仍然在为获得更精确的回归年长度数值而不断努力,如明末邢云路所测的365.242190日,误差仅为0.000027日,比第谷在1588年测得的365.2421875日更准确。

要说明的是,古代中国和欧洲对回归年的测量是在不同的天文体系之中进行的,一直到最近,世界各国天文学才都已纳入一个统一的轨道。

但值得我们骄傲的是,今天世界通用的公历中的回归年长度值是杨忠辅早在800年前就得到的数值,可见他做的测量有多么精确。