荐读:骨不连、感染、大段缺损胫骨后外侧入路植骨治疗总结!

- 格式:docx

- 大小:215.01 KB

- 文档页数:4

胫骨骨折后骨不连的常见病因及治疗方法探讨摘要:目的:探讨胫骨骨折后骨不连的发生原因和临床治疗方法。

方法:收集2002年10月~2012年10月我院骨科收治的胫骨骨折后骨不连10例患者临床资料进行回顾性分析。

结果:通过对10例患者进行随访发现,所有患者经过治疗后3~12个月均已痊愈。

结论:胫骨骨折后骨不连接的原因众多,治疗方法多以手术为主,应根据患者具体情况和原因,采取相应的治疗方法和固定方式。

关键词:胫骨骨折骨不连病因治疗【中图分类号】r4【文献标识码】b【文章编号】1671-8801(2013)02-0060-02随着社会的进步、工业化程度的提高,工业事故、交通事故所引起的骨折的发生率也越来越高。

目前手术是治疗骨折的主要手段,但是手术后出现骨不连的现象也时有发生[1]。

而胫骨骨折术后骨不连的发生率又位居术后骨不连现象的首位。

创伤性胫骨骨折骨不连的原因较多,而且其治疗方法也很多[2]。

为了更好的研究胫骨骨折后骨不连的常见病因,并对治疗方法进行探索,我们收集2002年10月~2012年10月我院骨科收治的胫骨骨折后骨不连患者10例,现报告如下:1资料与方法1.1临床资料。

本组资料收集2002年10月~2012年10月我院骨科收治的胫骨骨折后骨不连患者10例,其中男7例,女3例;年龄29~62岁,平均42.2岁。

骨折原因:车祸伤4例,跌摔伤2例,锐器击伤2例,其他2例。

骨折部位:胫骨下部5例,胫骨中部4例,胫骨上部1例。

骨折类型:闭合性骨折6例,开放性骨折4例。

感染情况:术后感染7例,未感染3例。

首次固定方式:钢板内固定6例,带锁髓内钉内固定3例,单侧外固定支架外固定1例。

从首次治疗至诊断为骨不连8~19个月,平均15.7个月。

1.2治疗方法。

针对有感染发生的7例患者在手术前3~5天使用抗生素,未发生感染患者在手术前半小时再次应用抗生素,腰部麻醉,沿原手术切口切开,对病灶进行彻底清除,取出松动的固定物,将骨折断端的炎性肉芽组织清理完全,并将断端进行修正形成合理对界面,用双氧水、生理盐水反复冲洗,垂直于胫骨在原骨折端远近两侧各打入两枚半螺丝钉,钉尖穿透对侧骨皮质,然后将骨折复位,并放置连接杆,协调其完全对位状态,然后将固定螺母拧紧,但注意压力适当。

骨不连疾病治疗手术治疗与闭合治疗手段指南骨不连治疗起来难度较大,不论是手术还是保守,都不能保证100% 痊愈,需要针对具体情况进行个体化治疗。

骨不连的手术与闭合治疗共 12 种方法手术治疗目前手术治疗仍是骨不连最主要且有效的治疗方法,包括内固定、外固定、骨移植以及各方法的联合应用。

手术方式的选择主要依据骨不连的类型以及病人的全身及局部状况。

80% 的病人骨折愈合良好,无明显的肢体不等长及功能受限情况,可以早期恢复肢体功能,提高生活质量,是治疗的金标准。

但手术治疗创伤大,可能破坏软组织及骨的血供,引起术后并发症,特别是供骨区的疼痛、畸形等。

术前计划:骨不连治疗起来难度较大,术前一定要进行详细的伤情评估。

制订治疗方案应该要考虑如下问题:①软组织情况:在制订治疗方案时必须考虑骨不连周围软组织的状况,如果骨不连处为贴骨瘢痕,骨组织缺少周围软组织的滋养供血,植骨后骨愈合能力差。

且手术容易发生内固定的外露和切口闭合问题,术前需考虑行肌皮瓣转移改善局部软组织状况。

②骨不连的类型骨不连为肥大型、血管丰富,考虑以合理内固定为主,萎缩型骨不连,除要有合理内固定外,强调大量植骨。

③畸形,短缩及缺损情况:骨不连时往往合并有成角、旋转、侧移位、短缩畸形或者节段性骨缺损。

制定治疗计划应当考虑这些畸形纠正方法,一般说成角、旋转、侧方移位畸形,经内固定后多能矫正,肢体短缩和严重畸形的矫正可采用截骨和外固定牵引的方式。

④邻近关节活动受限:骨不连常合并邻近关节活动功能受限。

术前应最大限度改善邻近关节活动,以减少术后内固定剪力。

如果术中内固定坚强,可一期行邻近关节的松解术,也能获得满意效果。

2、选择合理的固定材料:手术治疗的固定一般都主张加压固定。

加压固定可以增加骨折端的静态摩擦力,增加纵向挤压力,能使骨折端紧密接触,减少骨折端的裂隙,消除骨折端的应力,有利于毛细血管的生长和爬行,促进愈合。

压应力还可以通过骨折端的电压效应,使骨折端负电位增加,加速骨折愈合进程。

中国卫生产业C HI NAHE A L T H I NDUS T RY在治疗胫骨骨折时,采用带锁髓内钉固定是比较有效的治疗方法,但是该种手术方法在术后经常会出现骨不连的情况。

要治疗该种术后并发症,当前有不植骨与不植骨两种治疗方式,为了了解这两种治疗方法的临床疗效。

文章将选取本院在2010年7月—2012年8月间收治的80例胫骨骨折术后出现骨不连的患者,并根据其治疗方法将其定为A 组与B 组。

1资料与方法1.1一般资料选取本院在2010年7月—2012年8月间收治的80例胫骨骨折术后出现骨不连的患者,男性患者有57例,女性患者有23例,年龄在20~55岁,平均年龄为(43.2±3.17)岁。

其中因为交通事故导致的受伤有46例,摔伤有17例,高空坠落伤有17例。

开放性骨折患者有44例,闭合性骨折有36例。

所有患者进行再次手术治疗时,都采用了X 线片进行病理分型,其中骨端膨大型有35例,萎缩型有45例。

选取标准:①患者有胫骨骨折的病史;②患者在胫骨骨折临床愈合时间内并未愈合;③患者骨折部位有压痛的感觉,并且受伤的患肢在运动时受到限制。

排除标准:①患者患有代谢性骨病;②患者有严重的心肝肾等部位疾病;③患者具有外外科手术或是麻醉的禁忌症。

在80例患者中进行镶嵌式外固定支架进行治疗的患者有39例,将其定为A 组,进行LCP 钢板内固定结合骨移植手术的患者有41例,将其定为B 组。

1.2方法所有患者在进行手术前都需要进行常规的术前检查,检查患者是否有糖尿病或是高血压。

如患者的糖尿病和高血压指数超标,就需要将其控制在合理的范围内。

在手术前的7d 内,将有外固定支架的患者将其支架拆除,并加强钉空换药。

①镶嵌式外固定支架治疗:在骨不连两端约8cm 的地方将断骨截断,将内旋、内翻的断骨纠正。

在骨不连的两端和截骨远端约4cm 的地方穿上一根直径在4mm 的固定针,装上镶嵌式的外支架。

针对胫骨多段骨不连的患者,将其内固定取出,将骨外露处创口进行清理,将大隐静脉筋膜皮瓣进行转位,并将露在外部的断骨进行修复。

胫骨骨折术后骨不连植骨与不植骨疗效对比胫骨骨折的简介胫骨是人体下肢的一根长骨,在人体运动中地位重要,它连接着膝盖与踝关节。

胫骨骨折是指胫骨骨干或近端、远端部位发生骨折。

胫骨骨折常见于运动创伤、车祸事故等暴力受力作用下。

胫骨骨折不仅会影响生活品质,还会威胁到人体下肢的正常运动功能。

因此,胫骨骨折的治疗十分重要。

胫骨骨折的治疗方式在胫骨骨折的治疗中,保守治疗、手术治疗和物理疗法都是常见的治疗方式。

保守治疗主要采用固定石膏或外固定器治疗,适用于胫骨骨折稳定且骨折断端未分离的患者。

手术治疗则可以采用如下方式: - 采用钢板、外固定器或内固定针等器械进行骨折复位并固定; - 进行骨graft移植,以促进骨折部位的骨愈合; - 手术介入来处理渗出口。

骨不连与植骨的疗效对比手术治疗胫骨骨折后,可能会有骨愈合困难甚或无法愈合导致骨不连的情况发生。

在此场景下,植骨成为了解决骨不连的一种方法。

植骨是将健康骨或人工骨植入骨不连处,以促进骨愈合。

植骨可能会带来一些不适,例如组织反应、骨异物、传染病等风险。

此外,植骨的疗效也存在限制,包括: - 药物不耐受或药物剂量不合适,可能导致新骨生长困难; - 骨移植坏死的可能性; - 植骨手术本身有手术风险,如感染、出血等; -植骨的费用和康复时间均高。

相比之下,不植骨还有一定的优势。

一些研究表明,不植骨治疗胫骨骨不连也取得了良好的疗效。

这是由于不植骨治疗相对安全、操作方便、费用低,并且没有植入异物的风险。

不植骨的治疗方式不植骨治疗包括接受传统保守治疗、骨转移术、正畸法、弹力钢丝法等。

其中,骨转移术是一种较新的技术,其主要原理是通过技术手段增加血液灌注,刺激骨愈合。

骨转移术的疗效取决于它的设计、实施和康复的方式。

在骨折部位进行小切口,转移至骨折部附近稳定的骨头,再将钢板放在转移骨的上方或下方,以制造新骨。

骨转移术不需要植入异物,对骨伤恢复的影响较小,并且康复时间较短,非常适合很多患者。

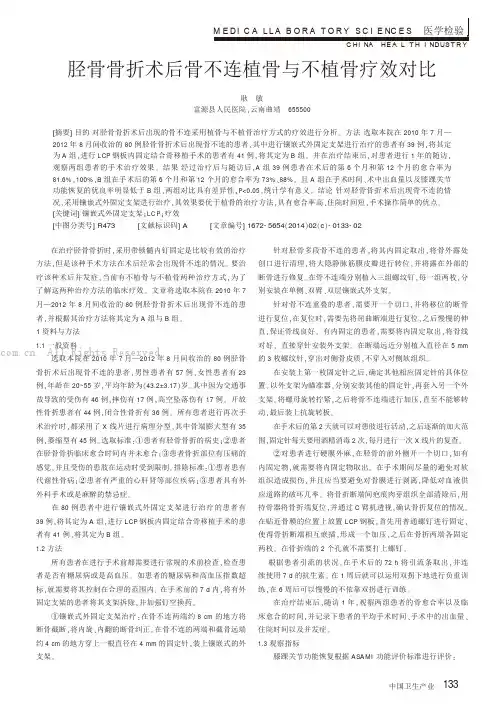

胫骨骨折术后骨不连植骨与不植骨疗效对比目的对胫骨骨折术后出现的骨不连采用植骨与不植骨治疗方式的疗效进行分析。

方法:选取本院在2010年7月~2012年8月间收治的80例胫骨骨折术后出现骨不连的患者,其中进行镶嵌式外固定支架进行治疗的患者有39例,将其定为A组,进行LCP钢板内固定结合骨移植手术的患者有41例,将其定为B 组。

并在治疗结束后,对患者进行1年的随访,观察两组患者的手术治疗效果。

结果:经过治疗后与随访后,A组39例患者在术后的第6个月和第12个月的愈合率为81.6%,100%,B组在手术后的第6个月和第12个月的愈合率为73%、88%。

且A组在手术时间、术中出血量以及膝踝关节功能恢复的优良率明显低于B组,两组对比具有差异性,P<0.05,统计学有意义。

结论:针对胫骨骨折术后出现骨不连的情况,采用镶嵌式外固定支架进行治疗,其效果要优于植骨的治疗方法,具有愈合率高、住院时间短,手术操作简单的优点。

标签:镶嵌式外固定支架;LCP;疗效在治疗胫骨骨折时,采用带锁髓内钉固定是比较有效的治疗方法,但是该种手术方法在术后经常会出现骨不连的情况。

要治疗该种术后并发症,当前有不植骨与不植骨两种治疗方式,为了了解这两种治疗方法的临床疗效。

文章将选取本院在2010年7月~2012年8月间收治的80例胫骨骨折术后出现骨不连的患者,并根据其治疗方法将其定为A组与B组。

1资料与方法1.1临床资料选取本院在2010年7月~2012年8月间收治的80例胫骨骨折术后出现骨不连的患者,男性患者有57例,女性患者有23例,年龄在20~55岁,平均年龄为43.2±3.17岁。

其中因为交通事故导致的受伤有46例,摔伤有17例,高空坠落伤有17例。

开放性骨折患者有44例,闭合性骨折有36例。

所有患者进行再次手术治疗时,都采用了X线片进行病理分型,其中骨端膨大型有35例,萎缩型有45例。

选取标准:①患者有胫骨骨折的病史;②患者在胫骨骨折临床愈合时间内并未愈合;③患者骨折部位有压痛的感觉,并且受伤的患肢在运动时受到限制。

荐读:骨不连、感染、大段缺损胫骨后外侧入路植骨治疗总

结!

胫骨骨不连一直是临床治疗的难点,植骨可以促进骨折的愈合。

有文献报道,前内侧、前外侧植骨的愈合率为88%-100%。

但是由于切口和胫骨之间软组织覆盖较少,可能出现深部感染或伤口裂开。

而且采用前外侧入路植骨有限,不适于大段骨缺损的患者。

Harmon等首次采用后外侧入路进行植骨,可以避开损伤部位,而且胫骨后外侧软组织丰富,能够促进骨折愈合,减少并发症的发生。

同时能够完成大量植骨,允许其腓骨植入,促进骨折的愈合。

本研究旨在探讨后外侧入路植骨的有效性和安全性及可能出现的术后并发症。

研究方法

2004年-2013年共59例胫骨远端2/3骨折的患者纳入研究,行后外侧植骨。

其中植骨前手术部位出现深部感染(SSI)的有17例,42例诊断为骨不连,开放骨折伴骨缺损的患者17例。

所有患者随访时间≥12个月。

根据Harmon等介绍的技术进行植骨(见图1所示)。

主要观察指标是:骨折是否愈合,结合临床体征和影像学征象判断(见图2所示)。

次要观察指标是:与切口相关的并发症以及感染(需手术清创)等。

图1所示。

后外侧植骨技术。

显露腓骨和趾长屈肌之间的间隙,磨钻在胫骨后侧面和腓骨内侧面和后侧面的骨不连部位制备植骨间隙;(B)将自体骨和异体骨的混合打压填充于胫骨的后侧面和胫腓骨间隙。

图2所示。

(A)前后位和侧位X线显示粉碎性胫腓骨骨折发展为骨不连。

术前确定存在4mm的骨缺损。

(B)后外侧植骨术后16月,前后位和侧位X线检查显示骨痂形成,胫腓骨骨折愈合。

研究结果

44例(75%)达到骨性愈合,平均愈合时间9.9月(范围:3-22月)。

其中7例患者的骨缺损>2cm(其中最大的骨缺损范围是

5.4cm)均获得愈合。

未见与切口相关的并发症(如:伤口裂开、血管损伤及肌腱损伤等)。

其中14%的患者在植骨术后出现手术部位的深部感染(SSI)。

讨论

本研究探讨后外侧植骨治疗胫骨骨不连的疗效和安全性。

结果显示:骨缺损<4cm患者的愈合率达78%,未发生与入路直接相关的并发症。

有文献报道,后外侧植骨的成功率为75%-100%,但是没有报道骨缺损的大小。

Ryzewicz等报道,20例患者采用后外侧植骨,总愈合率为75%,而骨缺损<2cm,愈合率达85%;2cm<骨缺损<4cm,愈合率达67%;4cm<骨缺损<6cm,愈合率达50%。

深部感染的发生率为10%,而已存在深部感染患者的骨折愈合率为50%。

本研究中感染性骨不连患者的愈合率高达82%,术后发生深部感染的骨愈合率仅为2%。

后外侧入路不需要打开前侧间室,并且有血供丰富的软组织包绕,可以促进骨折的愈合,避免表浅感染。

结论

尽管该组病例中包括:大段骨缺损患者、之前发生过感染的患者、骨不连患者,但是在行后外侧植骨术后,均取得较高的愈合率。

后外侧入路可以有效治疗胫骨远端2/3骨不连。