第六章 海浪 -

- 格式:pdf

- 大小:4.55 MB

- 文档页数:94

《海浪》语文教学教案第一章:教学目标1.1 知识与技能让学生了解和掌握关于海浪的常识,包括海浪的形成、分类、特点等。

1.2 过程与方法通过阅读、讨论、观察等方法,提高学生对海浪的认知和理解。

1.3 情感态度与价值观培养学生对大自然的热爱和敬畏之情,增强环保意识。

第二章:教学内容2.1 课文引入让学生观察图片,引导他们描述海浪的景象,激发学生对海浪的兴趣。

2.2 课文阅读让学生阅读《海浪》一文,了解海浪的形成、分类、特点等知识。

2.3 讨论与思考引导学生分组讨论海浪对人类生活的影响,包括渔业、旅游业等。

第三章:教学过程3.1 课堂导入教师通过展示海浪的图片,引导学生描述海浪的景象,引出本课主题。

3.2 课文讲解教师详细讲解课文《海浪》,引导学生了解海浪的形成、分类、特点等知识。

3.3 小组讨论学生分组讨论海浪对人类生活的影响,教师巡回指导。

第四章:作业布置4.1 课后作业4.2 课外拓展鼓励学生观察生活中的海浪,拍摄照片或视频,下节课分享。

第五章:教学评价5.1 课堂表现评价学生在课堂上的参与程度、发言积极性等。

5.2 作业完成情况评价学生课后作业的质量,包括内容完整性、观点明确性等。

5.3 课外拓展评价学生课外拓展活动的参与度,以及观察到的海浪现象的描述准确性。

第六章:教学资源6.1 课文文本提供《海浪》的文本材料,确保文本的真实性和准确性。

6.2 图片和视频收集海浪的图片和视频资料,用于课堂导入和讨论环节。

6.3 科普读物推荐一些关于海洋生态和海浪的科普读物,供学生课后阅读拓展。

第七章:教学方法7.1 讲授法教师通过讲解,传授海浪的形成、分类、特点等知识。

7.2 讨论法引导学生分组讨论,增强学生之间的互动和合作。

7.3 观察法学生观察生活中的海浪,通过亲身体验来加深对海浪的理解。

第八章:教学步骤8.1 课堂导入利用图片和视频资料,引导学生关注海浪,激发学习兴趣。

8.2 课文阅读与讲解学生阅读课文《海浪》,教师讲解课文内容,解答学生疑问。

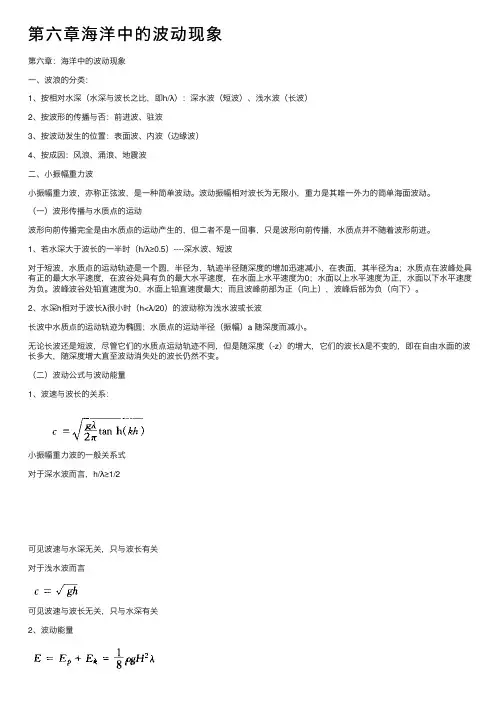

第六章海洋中的波动现象第六章:海洋中的波动现象⼀、波浪的分类:1、按相对⽔深(⽔深与波长之⽐,即h/λ):深⽔波(短波)、浅⽔波(长波)2、按波形的传播与否:前进波、驻波3、按波动发⽣的位置:表⾯波、内波(边缘波)4、按成因:风浪、涌浪、地震波⼆、⼩振幅重⼒波⼩振幅重⼒波,亦称正弦波,是⼀种简单波动。

波动振幅相对波长为⽆限⼩,重⼒是其唯⼀外⼒的简单海⾯波动。

(⼀)波形传播与⽔质点的运动波形向前传播完全是由⽔质点的运动产⽣的,但⼆者不是⼀回事,只是波形向前传播,⽔质点并不随着波形前进。

1、若⽔深⼤于波长的⼀半时(h/λ≥0.5)----深⽔波、短波对于短波,⽔质点的运动轨迹是⼀个圆,半径为,轨迹半径随深度的增加迅速减⼩,在表⾯,其半径为a;⽔质点在波峰处具有正的最⼤⽔平速度,在波⾕处具有负的最⼤⽔平速度,在⽔⾯上⽔平速度为0;⽔⾯以上⽔平速度为正,⽔⾯以下⽔平速度为负。

波峰波⾕处铅直速度为0,⽔⾯上铅直速度最⼤;⽽且波峰前部为正(向上),波峰后部为负(向下)。

2、⽔深h相对于波长λ很⼩时(h<λ/20)的波动称为浅⽔波或长波长波中⽔质点的运动轨迹为椭圆;⽔质点的运动半径(振幅)a 随深度⽽减⼩。

⽆论长波还是短波,尽管它们的⽔质点运动轨迹不同,但是随深度(-z)的增⼤,它们的波长λ是不变的,即在⾃由⽔⾯的波长多⼤,随深度增⼤直⾄波动消失处的波长仍然不变。

(⼆)波动公式与波动能量1、波速与波长的关系:⼩振幅重⼒波的⼀般关系式对于深⽔波⽽⾔,h/λ≥1/2可见波速与⽔深⽆关,只与波长有关对于浅⽔波⽽⾔可见波速与波长⽆关,只与⽔深有关2、波动能量在⼀个波长内,总能量为,其中,动能与势能相等(三)弦波的叠加1、驻波:两列振幅、波长、周期相等,但传播⽅向相反的正弦波。

随着时间的变化,在时,波⾯具有最⼤的铅直升降,其值为2a,即合成前振幅的2倍,这些点称为波腹。

在处,波⾯始终⽆升降,这些点称为波节。

在波节与波腹之间的波⾯升降幅度均在0~2a之间。

第六章 海洋中的波动现象海洋中的波动是海水的重要运动形式之一。

从海面到海洋内部处处都可能出现波动。

波 动的基本特点是, 在外力的作用下, 水质点离开其平衡位置作周期性或准周期性的运动。

由于流体的连续性, 必然带动其邻近质点, 导致其运动状态在空间的传播, 因此运动随时间与 空间的周期性变化为波动的主要特征。

实际海洋中的波动是一种十分复杂的现象, 严格说, 是,作为最低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动研究简单波动入手来研究海洋中的波动是一种可行的方法。

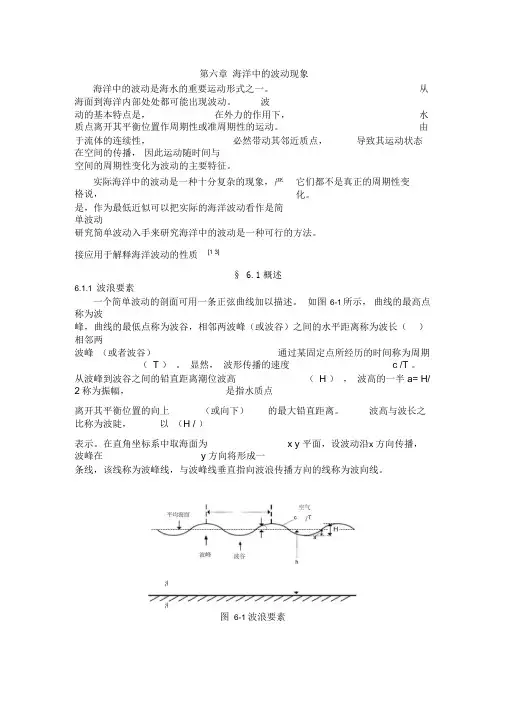

接应用于解释海洋波动的性质[1 3]§ 6.1 概述6.1.1 波浪要素一个简单波动的剖面可用一条正弦曲线加以描述。

如图 6-1 所示, 曲线的最高点称为波峰,曲线的最低点称为波谷,相邻两波峰(或波谷)之间的水平距离称为波长( )相邻两波峰 (或者波谷) 通过某固定点所经历的时间称为周期 ( T ) 。

显然, 波形传播的速度 c /T 。

从波峰到波谷之间的铅直距离潮位波高 ( H ) , 波高的一半 a= H/ 2称为振幅, 是指水质点 离开其平衡位置的向上 (或向下) 的最大铅直距离。

波高与波长之比称为波陡, 以 (H / )表示。

在直角坐标系中取海面为 x y 平面,设波动沿 x 方向传播,波峰在 y 方向将形成一条线,该线称为波峰线,与波峰线垂直指向波浪传播方向的线称为波向线。

图 6-1 波浪要素它们都不是真正的周期性变化。

但海海6.1.2 海洋中的波浪海洋中的波浪有很多种类,引起的原因也各不相同。

例如海面上的风应力,海底及海岸附近的火山、地震,大气压力的变化,日、月引潮力等。

被激发的各种波动的周期可从零点几秒到数小时以上,波高从几毫米到几十米,波长可以从几毫米到几千千米。

海洋中波动的周期和相对能量的关系如图6-2 所示。

由风引起的周期从1~30s 的波浪所占能量最大;周期从30s 至5min ,为长周期重力波,多以长涌或先行涌的形式存在;一般是由风暴系统引起的。

鲁滨孙漂流记第六章遇难读后感

这一章里鲁滨孙遭遇海难,那场面,就像老天爷突然跟他开了个超级大玩笑。

船在暴风雨里就像一片小树叶,被海浪拍打得毫无还手之力。

我就想啊,鲁滨孙当时肯定在心里把老天爷埋怨了个遍。

不过他也是够倒霉的,本来满怀希望地出海,想着能赚大钱或者有一番大冒险,结果呢,差点把命都给搭进去。

他在船快沉的时候,还在那拼命地找东西、抢救物资,这得是多强大的心理素质啊。

要是我啊,估计早就吓得腿软,在那哭天喊地,只想着赶紧找个地方躲起来了。

他却不一样,还在想着怎么活下去,在那艘破船上翻箱倒柜找有用的东西,像个超级寻宝者。

什么面包啊、枪支弹药啊,就这么一点一点地往岸上运。

我都能想象到他来来回回奔波的样子,累得气喘吁吁,但又不敢停歇。

从这一章我还感觉到,人在绝境的时候,那种求生欲真的是无限大。

鲁滨孙就像一个打不死的小强,不管命运怎么折腾他,他都想着法子去应对。

这就像我们生活中有时候遇到特别难的事儿,感觉就像被生活的大浪给拍倒了。

但是鲁滨孙告诉我们,哪怕被拍倒了,也得赶紧爬起来,看看周围有没有能抓住的“救命稻草”。

这一章让我特别佩服鲁滨孙的勇气和毅力,也让我觉得自己在面对困难的时候,得更坚强一点,不能一遇到事儿就想放弃。

就像他在那么危险的海难里都没放弃生存的希望,我平常那些小烦恼又算得了什么呢?总之啊,这一章让我对鲁滨孙的敬佩又多了几分,也让我对后面他在孤岛上的生活更加好奇了。

第六章海洋环境及环境载荷§6-1风和风载一、风的概念风是由于气压在水平方向上分布的不均匀性而产生的空气自高压区向低压区的运动。

风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面……。

现在,人们感兴趣的,首先是如何利用风来发电。

利用风力发电的尝试,早在本世纪初就已经开始了。

三十年代,丹麦、瑞典、苏联和美国应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。

这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。

不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。

目前,据了解,国外已生产出15,40,45,100,225千瓦的风力发电机了。

1978年1月,美国在新墨西哥州的克莱顿镇建成的200千瓦风力发电机,其叶片直径为38米,发电量足够60户居民用电。

而1978年初夏,在丹麦日德兰半岛西海岸投入运行的风力发电装置,其发电量则达2000千瓦,风车高57米,所发电量的75%送入电网,其余供给附近的一所学校用。

1979年上半年,美国在北卡罗来纳州的蓝岭山,又建成了一座世界上最大的发电用的风车。

这个风车有十层楼高,风车钢叶片的直径60米;叶片安装在一个塔型建筑物上,因此风车可自由转动并从任何一个方向获得电力;风力时速在38公里以上时,发电能力也可达2000千瓦。

由于这个丘陵地区的平均风力时速只有29公里,因此风车不能全部运动。

据估计,即使全年只有一半时间运转,它就能够满足北卡罗来纳州七个县1%到2%的用电需要。

多大的风力才可以发电呢?一般说来,3级风就有利用的价值。

但从经济合理的角度出发,风速大于每秒4米才适宜于发电。

据测定,一台55千瓦的风力发电机组,当风速每秒为9.5米时,机组的输出功率为55千瓦;当风速每秒8米时,功率为38千瓦;风速每秒为6米时,只有16千瓦;而风速为每秒5米时,仅为9.5千瓦。

可见风力愈大,经济效益也愈大。

在我国,现在已有不少成功的中、小型风力发电装置在运转。

海底两万里读书笔记第六章在《海底两万里》的第六章中,我仿佛跟着阿龙纳斯教授、康塞尔和尼德·兰一起,真正地进入了那个神秘而又令人惊叹的海底世界。

这一章开篇,就把我们带入了一片紧张刺激的情境之中。

“林肯号”企图捕获那神秘的“怪物”,但始终未能如愿。

这让船上的人们愈发焦躁,而我作为读者,心也被紧紧地揪了起来。

在描述“林肯号”的航行过程中,作者的细节描写简直让我身临其境。

我仿佛能感受到海风的吹拂,听到海浪拍打船舷的声音。

船上的每一个角落,每一个船员的表情和动作,都仿佛在我眼前清晰呈现。

阿龙纳斯教授对于海洋生物的观察和思考,让我不禁佩服他的博学和敏锐。

他对于那些在海面上出现的生物,都能准确地辨认和分析。

这让我想到,我们在日常生活中,是不是也应该多一些这样的观察和思考,而不是匆匆忙忙地走过,忽略了身边那些细微而又有趣的事物。

康塞尔,那个忠实的仆人,总是默默地陪伴在阿龙纳斯教授身边。

他的沉稳和冷静,在这紧张的氛围中显得尤为可贵。

当大家都因为长时间的追寻而感到疲惫和沮丧时,他依然保持着那份坚定。

尼德·兰,这个急性子的捕鲸手,他的冲动和直率为整个故事增添了不少趣味。

他总是迫不及待地想要采取行动,恨不得立刻就把那神秘的“怪物”拿下。

说到这神秘的“怪物”,书中对于它出现时的描写,简直太精彩了!那突然掀起的巨大海浪,那一闪而过的黑影,让所有人的心都提到了嗓子眼。

我读的时候,眼睛都不敢眨一下,生怕错过了什么关键的细节。

当“林肯号”与“怪物”终于正面交锋的时候,我的心都快跳出来了。

那种紧张的气氛,真的是让人喘不过气来。

船只的剧烈摇晃,人们的惊呼,还有那未知的恐惧,全都交织在一起。

这一章里,让我印象特别深刻的是阿龙纳斯教授对于海洋的热爱和敬畏之情。

他在面对这未知的“怪物”时,不是单纯的恐惧,更多的是一种想要探索和了解的渴望。

这种对于未知世界的好奇心,真的太值得我们学习了。

回想起自己曾经在海边的经历,虽然没有像阿龙纳斯教授他们这样惊心动魄,但每次看到那无边无际的大海,心中也总是充满了感慨。

第六章:海洋中的波动现象一、波浪的分类:1、按相对水深(水深与波长之比,即h/λ):深水波(短波)、浅水波(长波)2、按波形的传播与否:前进波、驻波3、按波动发生的位置:表面波、内波(边缘波)4、按成因:风浪、涌浪、地震波二、小振幅重力波小振幅重力波,亦称正弦波,是一种简单波动。

波动振幅相对波长为无限小,重力是其唯一外力的简单海面波动。

(一)波形传播与水质点的运动波形向前传播完全是由水质点的运动产生的,但二者不是一回事,只是波形向前传播,水质点并不随着波形前进。

1、若水深大于波长的一半时(h/λ≥0.5)----深水波、短波对于短波,水质点的运动轨迹是一个圆,半径为,轨迹半径随深度的增加迅速减小,在表面,其半径为a;水质点在波峰处具有正的最大水平速度,在波谷处具有负的最大水平速度,在水面上水平速度为0;水面以上水平速度为正,水面以下水平速度为负。

波峰波谷处铅直速度为0,水面上铅直速度最大;而且波峰前部为正(向上),波峰后部为负(向下)。

2、水深h相对于波长λ很小时(h<λ/20)的波动称为浅水波或长波长波中水质点的运动轨迹为椭圆;水质点的运动半径(振幅)a 随深度而减小。

无论长波还是短波,尽管它们的水质点运动轨迹不同,但是随深度(-z)的增大,它们的波长λ是不变的,即在自由水面的波长多大,随深度增大直至波动消失处的波长仍然不变。

(二)波动公式与波动能量1、波速与波长的关系:小振幅重力波的一般关系式对于深水波而言,h/λ≥1/2可见波速与水深无关,只与波长有关对于浅水波而言可见波速与波长无关,只与水深有关2、波动能量在一个波长内,总能量为,其中,动能与势能相等(三)弦波的叠加1、驻波:两列振幅、波长、周期相等,但传播方向相反的正弦波。

随着时间的变化,在时,波面具有最大的铅直升降,其值为2a,即合成前振幅的2倍,这些点称为波腹。

在处,波面始终无升降,这些点称为波节。

在波节与波腹之间的波面升降幅度均在0~2a之间。

第六章风暴潮与灾害性海浪第一节风暴潮与灾害性海浪的危害一、风暴潮的危害风暴潮指由强烈的大气扰动,如热带风暴,温带气旋,气压骤变,寒潮过境等引起的海面异常升高或降低,使其影响海区的潮位大大地超过平常潮位的现象,也常称为“风暴海啸”或“气象海啸”。

在受到风暴潮影响的近海海区,当暴风从海洋吹向河口时,可使沿岸及河口水位剧增;当风从陆地吹向海洋时,则使沿岸及河口区水位降低。

这种现象称之为风暴增水和减水。

风暴潮的空间范围一般由几十到上千平方公里,时间尺度或周期约为1~100h。

一次风暴潮过程可影响一两千公里的海岸区域,影响时间可多达数天之久。

国际上通常以引起风暴潮的天气系统来命名风暴潮。

例如,2005年登陆中国的第9号强台风被称为0509台风或“麦莎(Masta)”台风,引起的风暴潮称为0509台风风暴潮或“麦莎”台风风暴潮。

风暴潮是一种巨大的海洋灾害。

当暴风从大洋刮向海洋时,表层的海水是以风浪的形式推向海岸的。

当不断涌向海岸的风浪受到海岸阻挡时,就会使沿岸海平面增高,尤其是使浅水域或水位猛烈增长,一般可高达数米。

当风暴潮与天文潮相叠后的水位越过沿岸“警戒线”时,常会招致海水外溢。

风暴潮能否成灾,在很大程度上取决于最大风暴潮位是否与天文潮高潮相叠,尤其是与天文大潮期的高潮相叠。

当然,也决定于受灾地区的地理位置,海岸形状,岸上及海底地形,尤其是滨海地区的社会经济情况。

如果最大风暴潮位恰与天文大潮的高潮重叠,则会导致发生特大潮灾。

当然,如果风暴潮位非常高,虽然未遇天文大潮或高潮,也会造成严重潮灾。

风暴潮灾害位居海洋灾害之首,世界上绝大多数特大海岸灾害都是由风暴潮造成的。

在孟加拉湾沿岸,1970年11月13日的台风造成的风暴潮增水超过6m,夺去了恒河三角洲一带30万人的生命,濒死牲畜50万头,使100多万人无家可归。

1991年4月的又一次特大风暴潮,在有了热带气旋及风暴潮警报的情况下,仍然夺去了13万人的生命。