精英理论ppt(帕累托)

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:10

一谈到帕累托,大家想到的可能是“帕累托最优”,更多的认为他是一位经济学家,所以,他在社会学思想史上往往被人忽略,然而,这并不能说明他的思想在社会学上无足轻重。

帕累托的名声在很大程度上是由于帕森斯的高度推崇,包括米尔斯对精英理论的关注。

帕森斯对他的评价说到:帕累托的社会学虽然有不一致和不完全的缺点,但是作为在斯宾塞所代表的那种崩溃的古典实证主义的废墟上重新建设社会学的一种尝试来说,它是最初的,并且迄今为止也是少数最重要的尝试之一。

帕累托年少追随父亲的足迹,成为一名工程师,他的博士研究的是工程力学中的均衡问题,这个概念对他后来的经济学和社会学著作都产生了影响。

在对帕累托的社会系统思想进行分析之前,我们先对帕累托社会学的几个重要理论范畴有个了解,第一个是“逻辑行为与非逻辑行为”,帕累托把人类社会行为分为“逻辑的”和“非逻辑的”两种,逻辑行为:主观上和客观上把手段和目的合理地联系在一起的行为,简言之,逻辑行为就是由逻辑推理引发的行为。

与之相反的就是非逻辑行为,对于逻辑行为,比如经济行为是逻辑行为的典型,通过低价买进,然后高价卖出,获取利润,达到资本增值的目的,而实际上,人的大多数行为是非逻辑的、非理性的,帕累托对社会学的基本兴趣就是人的非逻辑行为,他指出,一切形而上学的、宗教道德体系,甚至提出,像“自由“、“平等”、以及“进步这样的人们常常提起的概念就象野蛮人为了使自己的行为显得合理或受到尊重而想象出来的, 它们只是面具而已,社会研究的主要任务就在于揭开这些面具。

另外两个概念是“剩余物”和“衍生物”,非逻辑行为按照帕累托的理解是由于情感或冲动引起的,在分析和研究大量的非逻辑行为过程中,他发现变幻莫测的感情或感情冲动背后常常隐藏着某种稳定不变的东西,帕累托将一切主义、教义、思想、意识形态都视为某种实在因素的衍生物, 而剩余概念则指那些在一切主义、教义、思想、意识形态背后相对稳定存在着的因素, 因此他又将剩余称为常数,将衍生物称为变量。

一帕累托的精英循环理论:“精英”理论被用于说明社会不平等现象。

帕累托认为现代社会的不平等主要是由个人与生俱来的生理差异决定的,即基于自然差别。

社会成员归属于哪个社会层次决定于他们天生的能力和才干。

帕累托提出的“精英”是个中性概念,意指那些具有特殊才能,在某一方面或某活动领域具有杰出能力的成员,有广义和狭义之分。

广义的精英是指那些在各种活动部门中得到最高指数的全部人员(全部社会精英),不分性别和类别,如君主、律师、大盗等等。

狭义的精英是指处于特殊地位的统治者,如部长、参议员、众议员、上诉法院院长、将军等等。

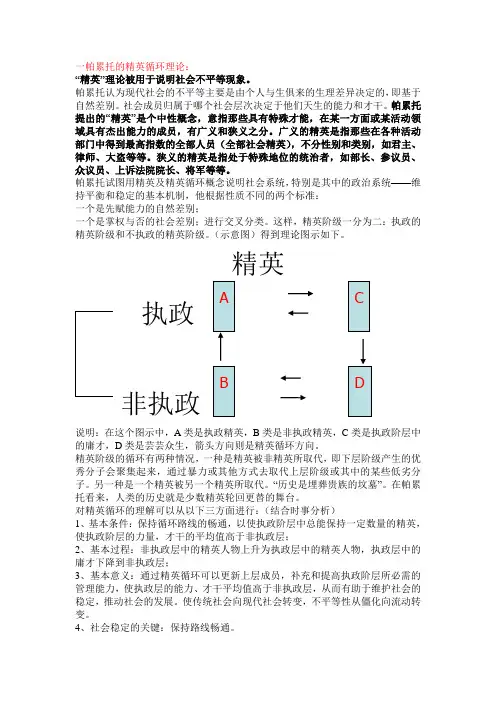

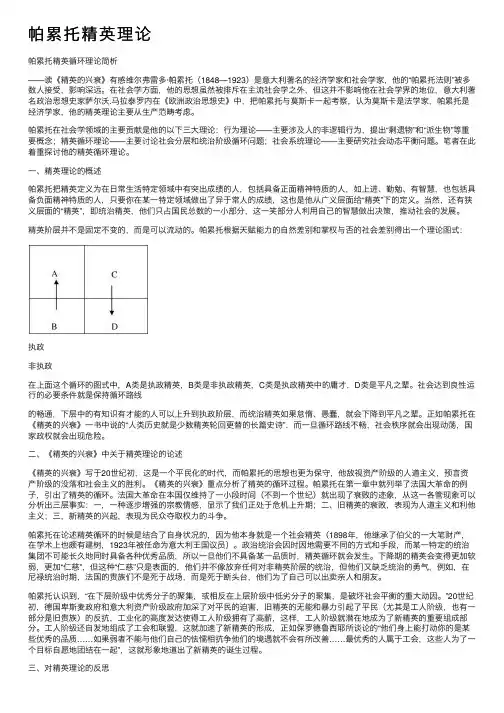

帕累托试图用精英及精英循环概念说明社会系统,特别是其中的政治系统——维持平衡和稳定的基本机制,他根据性质不同的两个标准:一个是先赋能力的自然差别;一个是掌权与否的社会差别;进行交叉分类。

这样,精英阶级一分为二:执政的精英阶级和不执政的精英阶级。

(示意图)得到理论图示如下。

说明:在这个图示中,A 类是执政精英,B 类是非执政精英,C 类是执政阶层中的庸才,D 类是芸芸众生,箭头方向则是精英循环方向。

精英阶级的循环有两种情况,一种是精英被非精英所取代,即下层阶级产生的优秀分子会聚集起来,通过暴力或其他方式去取代上层阶级或其中的某些低劣分子。

另一种是一个精英被另一个精英所取代。

“历史是埋葬贵族的坟墓”。

在帕累托看来,人类的历史就是少数精英轮回更替的舞台。

对精英循环的理解可以从以下三方面进行:(结合时事分析)1、基本条件:保持循环路线的畅通,以使执政阶层中总能保持一定数量的精英,使执政阶层的力量,才干的平均值高于非执政层;2、基本过程:非执政层中的精英人物上升为执政层中的精英人物,执政层中的庸才下降到非执政层;3、基本意义:通过精英循环可以更新上层成员,补充和提高执政阶层所必需的管理能力,使执政层的能力、才干平均值高于非执政层,从而有助于维护社会的稳定,推动社会的发展。

使传统社会向现代社会转变,不平等性从僵化向流动转变。

请注意:选择题的答案务必写在大题前的方框内,如1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A B C D一帕累托的精英循环理论:“精英”理论被用于说明社会不平等现象。

帕累托认为现代社会的不平等主要是由个人与生俱来的生理差异决定的,即基于自然差别。

社会成员归属于哪个社会层次决定于他们天生的能力和才干。

帕累托提出的“精英”是个中性概念,意指那些具有特殊才能,在某一方面或某活动领域具有杰出能力的成员,有广义和狭义之分。

广义的精英是指那些在各种活动部门中得到最高指数的全部人员(全部社会精英),不分性别和类别,如君主、律师、大盗等等。

狭义的精英是指处于特殊地位的统治者,如部长、参议员、众议员、上诉法院院长、将军等等。

帕累托试图用精英及精英循环概念说明社会系统,特别是其中的政治系统——维持平衡和稳定的基本机制,他根据性质不同的两个标准:一个是先赋能力的自然差别;一个是掌权与否的社会差别;进行交叉分类。

这样,精英阶级一分为二:执政的精英阶级和不执政的精英阶级。

(示意图)得到理论图示如下。

说明:在这个图示中,A 类是执政精英,B 类是非执政精英,C 类是执政阶层中的庸才,D 类是芸芸众生,箭头方向则是精英循环方向。

精英阶级的循环有两种情况,一种是精英被非精英所取代,即下层阶级产生的优秀分子会聚集起来,通过暴力或其他方式去取代上层阶级或其中的某些低劣分子。

另一种是一个精英被另一个精英所取代。

“历史是埋葬贵族的坟墓”。

在帕累托看来,人类的历史就是少数精英轮回更替的舞台。

对精英循环的理解可以从以下三方面进行:(结合时事分析)1、基本条件:保持循环路线的畅通,以使执政阶层中总能保持一定数量的精英,使执政阶层的力量,才干的平均值高于非执政层;2、基本过程:非执政层中的精英人物上升为执政层中的精英人物,执政层中的庸才下降到非执政层;3、基本意义:通过精英循环可以更新上层成员,补充和提高执政阶层所必需的管理能力,使执政层的能力、才干平均值高于非执政层,从而有助于维护社会的稳定,推动社会的发展。

帕累托精英理论帕累托精英循环理论简析——读《精英的兴衰》有感维尔弗雷多·帕累托(1848—1923)是意⼤利著名的经济学家和社会学家,他的“帕累托法则”被多数⼈接受,影响深远。

在社会学⽅⾯,他的思想虽然被排斥在主流社会学之外,但这并不影响他在社会学界的地位,意⼤利著名政治思想史家萨尔沃.马拉泰罗内在《欧洲政治思想史》中,把帕累托与莫斯卡⼀起考察,认为莫斯卡是法学家,帕累托是经济学家,他的精英理论主要从⽣产范畴考虑。

帕累托在社会学领域的主要贡献是他的以下三⼤理论:⾏为理论——主要涉及⼈的⾮逻辑⾏为,提出“剩遗物”和“派⽣物”等重要概念;精英循环理论——主要讨论社会分层和统治阶级循环问题;社会系统理论——主要研究社会动态平衡问题。

笔者在此着重探讨他的精英循环理论。

⼀、精英理论的概述帕累托把精英定义为在⽇常⽣活特定领域中有突出成绩的⼈,包括具备正⾯精神特质的⼈,如上进、勤勉、有智慧,也包括具备负⾯精神特质的⼈,只要你在某⼀特定领域做出了异于常⼈的成绩,这也是他从⼴义层⾯给“精英”下的定义。

当然,还有狭义层⾯的“精英”,即统治精英,他们只占国民总数的⼀⼩部分,这⼀笑部分⼈利⽤⾃⼰的智慧做出决策,推动社会的发展。

精英阶层并不是固定不变的,⽽是可以流动的。

帕累托根据天赋能⼒的⾃然差别和掌权与否的社会差别得出⼀个理论图式:执政⾮执政在上⾯这个循环的图式中,A类是执政精英,B类是⾮执政精英,C类是执政精英中的庸才,D类是平凡之辈。

社会达到良性运⾏的必要条件就是保持循环路线的畅通,下层中的有知识有才能的⼈可以上升到执政阶层,⽽统治精英如果怠惰、愚蠢,就会下降到平凡之辈。

正如帕累托在《精英的兴衰》⼀书中说的“⼈类历史就是少数精英轮回更替的长篇史诗”,⽽⼀旦循环路线不畅,社会秩序就会出现动荡,国家政权就会出现危险。

⼆、《精英的兴衰》中关于精英理论的论述《精英的兴衰》写于20世纪初,这是⼀个平民化的时代,⽽帕累托的思想也更为保守,他敌视资产阶级的⼈道主义,预⾔资产阶级的没落和社会主义的胜利。

一、精英主义的发展:精英主义兴起于19世纪末20世纪初,于20世纪50年代引起政治学、社会学、历史学界的广泛关注和研究,并于20世纪70年代达其颠峰。

精英主义从产生到现在经历了两个发展阶段:19世纪末至第二次世界大战以前是第一阶段,流行的是传统主义或经典的精英主义,其主要代表是意大利的维尔费雷多·帕累托及其同胞盖坦诺·莫斯卡和罗伯特·米歇尔斯。

第二次世界大战后至今是第二阶段,传统精英主义发展成为当代精英主义,其主要代表人物是米尔斯,熊彼特等人。

二、精英主义流派的基本观点:社会中的权利集中在做重大决定的少数人或小群体的手中。

虽然一个政治精英可能为另一个所取代,导致一个既定的精英层的组成者可能在不同的时代有所变化,但精英统治社会的规则保持不变。

精英理论的逻辑起点是承认人类社会中权力与资源分配的不平等性。

在政治生活领域,指出少数人统治多数人现象的普遍性。

对于精英理论基本特征的概括:马文·奥尔森(MarvinE.Olsen)和马杰尔(M.N.Marger)认为,精英取向的基本原则有以下六条:()l在所有的社会(以及大型组织)当中,一直(并将继续)存在少数强有力的统治精英。

不管政府和经济的性质如何,总是寡头统治,或少数人对多数人的统治。

群众确实不能自己统治自己。

(2)尽管精英在人口中占极小的比例,但它们却控制着极大份额的资源,它们组织良好,相当内聚。

因此精英在社会中能够有效地使用权力。

(3)精英通常运用所有的手段来保护、维持其权力,并一有可能便增加权力。

只有在有利于自身利益时,他们才与他人分享权力L。

他们从来不主动让渡权力。

(4)为了统治社会,精英运用各种广泛的技术手段。

包括控制政府、支配经济、使用警察和军事力量、操纵教育体制和大众媒介、惩罚和消灭反对者、以及制造意识形态使自己的权力和统治合法化。

(5)精英允许甚至鼓励有限的社会变迁,但是其程度限制在对实现他们追求的目标有利,并不威胁他们的权力。

帕累托原理

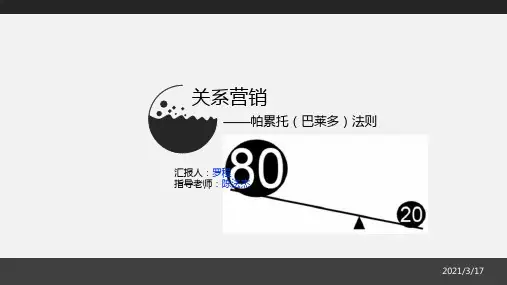

帕累托原理:二八效应即80/20法则(The 80/20 Rule),又称为帕累托法则、帕累托定律、最省力法则或不平衡原则、犹太法则。

是按事情的重要程度编排行事优先次序的准则是建立在“重要的少数与琐碎的多数”原理的基础上。

维弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto ,1848年7月15日—1923年8月19日),男,生于巴黎,意大利经济学家、社会学家,洛桑学派的主要代表之一。

曾就读于意大利都灵大学,后来任瑞士洛桑大学教授。

维弗雷多·帕累托运用立体几何研究经济变量间的相互关系,发展了瓦尔拉的一般均衡的代数体系;提出在收入分配为既定的条件下,为了达到最大的社会福利,生产资料的配置所必须达到的状态,这种状态称为“帕累托最适度”。

在社会学上他属于“机械学派”。

认为阶级在任何社会制度中都是永恒存在的,因而反对平等、自由和自治。

意大利法西斯主义多来自他的学说。

帕累托对经济学、社会学和伦理学做出了很多重要的贡献,特别是在收入分配的研究和个人选择的分析中。

他提出了帕累托最优的概念,并用无异曲线来帮助发展了个体经济学领域。

他的理论影响了墨索里尼和意大利法西斯主义的发展。

帕累托因对意大利20%的人口拥有80%的财产的观察而著名,后来被约瑟夫·朱兰和其他人概括为帕累托法则(20/80法则),后来进一步概括为帕累托分布

的概念。

帕累托指数是指对收入分布不均衡的程度的度量,参见基尼系数。

帕雷托提出了精英理论。

帕累托认为,社会分层结构的存在是普遍和永恒的。

但并不意味着,社会上层成员和下层成员的社会地位是凝固不变的。