第七章 圈闭和油气藏的类型

- 格式:ppt

- 大小:10.96 MB

- 文档页数:29

简要介绍油气储藏及其分类油气藏是聚集一定数量油气的圈闭,是油气在地壳中聚集的基本单位。

当油气聚集的数量足以供工业开采时,则称为工业性油气藏。

一个油气藏存在于一个独立的圈闭内,油气在其中具有一定的分布规律和统一的压力系统。

油气藏的分类可以从多个角度进行,主要包括以下几个方面:

储集层岩性:根据储集层的岩石类型,油气藏可分为砂岩油气藏、碳酸盐岩油气藏、火山岩油气藏、页岩油气藏等。

圈闭类型:圈闭是形成油气藏的必要条件,主要类型有断层遮挡油藏、岩性油气藏、地层不整合油气藏、潜山油气藏、地层超覆油气藏等。

孔隙类型:根据储集层的孔隙类型,油气藏可分为单一孔隙介质油气藏(如孔隙介质油藏)、双重介质油气藏(如裂缝-溶洞型介质油藏)、三重孔隙介质油气藏(如裂缝-溶洞-孔隙型介质油藏)等。

流体性质:油藏按原油密度大小分为轻质油藏、中质油藏和重质油藏等;气藏根据凝析油含量的多少细分为干气藏、湿气藏和凝析气藏。

此外,气藏还可按天然气组分中的酸性气体(主要是指H2S、CO2)含量来进行分类。

接触关系:根据油气藏与周围地层或水体的接触关系,可分为底水油藏、边水油藏、层状油藏、层状边水油藏等。

此外,油气藏还可按照纵向剖面上的生产层数分类,分为单层油气藏、多层油气藏;也可按照储层的形成方式分类,分为构造型油气藏、地层油气藏、岩性油气藏、混合型油气藏等。

总的来说,油气藏的分类是一个复杂而多元的过程,需要从多个角度进行综合考虑和分析。

以上信息仅供参考,如需更多油气储藏及其分类的详细信息和数据,建议查阅石油勘探开发领域的专业书籍或咨询相关领域的专家。

实训一圈闭及油气藏类型的识别一、目的圈闭是油气聚集的场所,是形成油气藏的基本要素。

圈闭的类型及形成条件不仅对油气藏形成起着决定性的作用,而且对油气田的勘探和开发亦有重大的实际意义。

不同类型油气藏所采用的勘探方法及部署不同,开发方案也不同。

因此,正确鉴别圈闭和相应的油气藏类型是石油地质勘探工作的重要任务之一。

本次实习的主要目的,是通过所给的储集层顶面或盖层底面的构造图、储集层分布图以及气油水分布图,确定圈闭和油气藏类型,圈定圈闭的闭合面积,绘制圈闭和油气藏横剖面图;对照平面和剖面图建立立体概念,以便更好地理解和掌握不同类型圈闭和油气藏在平面图和横剖面图上的特点。

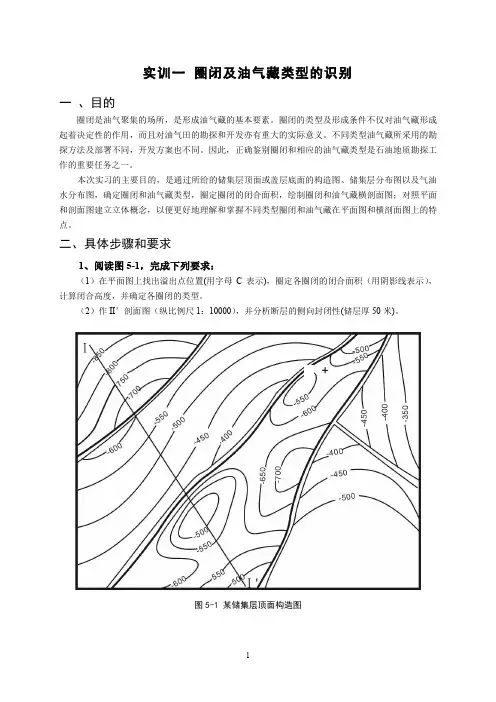

二、具体步骤和要求1、阅读图5-1,完成下列要求:(1)在平面图上找出溢出点位置(用字母C表示),圈定各圈闭的闭合面积(用阴影线表示),计算闭合高度,并确定各圈闭的类型。

(2)作II’剖面图(纵比例尺1:10000),并分析断层的侧向封闭性(储层厚50米)。

图5-1 某储集层顶面构造图2、阅读图5-2、图5-3、图5-4,完成下列要求:(1) 阅读图5-2、图5-3、图5-4,在平面图上圈定各圈闭的闭合面积(用阴影线表示)。

(2)绘制给定剖面线的剖面图。

(3)对照平面和剖面图特点,确定各圈闭的类型。

请在下图画图5-1中的II/剖面图。

请在下图画图5-2中的AB剖面图。

请在下图画图5-3中的CD剖面图。

请在下图画图5-4中的AB剖面图。

3、阅读图5-5,完成下列要求:(1)确定图中油藏数目及油藏类型(2)圈出每个油藏的含油边界,求出其最大含油高度(3)圈出每个圈闭的闭合面积,求出闭合高度(4)推测各断裂开启与封闭的性质。

资料说明(1)该油层为一巨厚的砂岩层(2)几口产油井油见水深度数据见表5-1表5-1 水距油层顶面深度数据表图5-5 某油田油层顶面构造图。

圈闭和油气藏①中间地层垂距变化②重复褶皱;③平行褶皱;④不协调褶皱;⑤刺穿和隐刺穿褶皱⑥不对称褶皱;⑦礁和沉积差异压实;⑧多种假构造(溶蚀、坍塌造成的);⑨不整合前的变形;⑩逆掩断层下的与同生断层有关的逆牵引背斜圈闭,由于其距油源区近,又是与沉积作用同期形成,同生断层又可作为其油气运移的有利通道,因而常可形成富集高产的油气藏.断层与储集层相结合,在平面上构成封闭状态主要有以下四种基本情况:①一条弯曲断层与单斜地层相切(图中B) ②由两条或更多互相交叉的断层,在储集层上倾方向产生遮挡(图中C)③一条近于平直的断层,在鼻状地层向上开口端产生遮挡,形成所谓的鼻状构造(图中D);④由几条断层将地层从四周切割成一个孤立断块,形成封闭(图中E)。

该气田的生产层主要是三叠系嘉陵江组的石灰岩和白云岩,其上部为硬石膏层作为盖层。

据岩心分析,其平均孔隙度仅2%,渗透率小于1毫达西;但试井结果,渗透率达几十到几万毫达西,平均值高达3000毫达西以上。

因此,这种良好的渗透性显然是由于次生裂缝发育造成的。

该区蒙特雷组由三部分组成:上部为板状硅质页岩;中部为裂缝性燧石层;下部为石灰质页岩。

中部岩层为主要储集层,其孔隙度仅6%,但裂缝发育且分布均匀,渗透率极高,60%的产量来自该层。

根据与刺穿岩体的关系可分为两类直接与刺穿岩体有关的圈闭和油气藏(图中Ⅰ①-③)。

它包括①盐栓(核)遮挡的圈闭和油气藏;②盐帽沿遮挡的圈闭和油气藏;③盐幅内的透镜体圈闭和油气藏。

与刺穿岩体有成因联系的伴生圈闭和油气藏(图中Ⅱ①-④)。

它包括①盐背斜圈闭和油气藏;②断层圈闭和油气藏;③盐栓周围的不整合圈闭和油气藏;④岩性尖灭圈闭和油气藏。

美国密西西比州的小溪油田为典型的边滩砂岩体油气藏。

砂岩厚度与蛇曲河凹岸一侧延伸方向一致,砂体的形态与边滩一致。

该油田构造为一向北倾斜的鼻状构造,油田分布主要受边滩砂岩体所控制。

油田面积约25km2,原始可采储量达1370万吨。

圈闭圈闭圈闭一是种能阻止油气继续运移并能在其中聚集的场所。

这种遮挡条件可由地层的变形如背斜、断层等造成,也可以是因储集层沿上倾方向被非渗透地层不整合覆盖,以及因储集层沿上倾方向发生尖灭或物性变差而造成。

圈闭trap适合于油气聚集、形成油气藏的场所称为圈闭。

一个圈闭由3部分组成:①储存油气的储集岩;②储集岩之上有防止油气散失的盖岩;③有阻止油气继续运移的遮挡物。

这种遮挡物可由地层的变形如背斜、断层等造成,也可以是因储集层沿上倾方向被非渗透地层不整合覆盖,以及因储集层沿上倾方向发生尖灭或物性变差而造成。

但是圈闭中不一定都有油气,只有油气进入圈闭才可能发生聚集并形成油气藏。

一旦有足够数量的油气进入圈闭,便可形成油气藏。

油气藏是指在单一遮挡条件控制的圈闭中,形成具有独立压力系统和统一的油-水(或气-水)界面的油气聚集(见附图:“油气藏示意图”)。

油气藏是地壳中最基本的油气聚集单位。

若油气聚集的数量足够大,具有开采价值,则称为工业油气藏,否则称为非工业性油气藏。

圈闭的大小可用其最大有效容积来度量。

容积大小取决于闭合面积和闭合高度。

闭合面积是指通过溢出点的构造等高线所圈出的面积,所谓溢出点系指流体在圈闭中开始外溢的点。

闭合高度是指从圈闭的最高点到溢出点间的海拔高差。

可见闭合面积和闭合高度越大,圈闭的有效容积也越大。

此外,圈闭的有效容积也与储集层的孔隙度有关。

油气藏的大小是用油气的储量来度量,它主要取决于圈闭的大小和油气在圈闭中的充满程度。

圈闭的分类划分圈闭类型的方法很多:①以储层形态,把油气藏分为层状、块状、不规则状;②按圈闭的封闭性划分为封闭型、半封闭型和不封闭型;③按成因把圈闭划分为构造圈闭、地层圈闭和复合圈闭三种;④近代有人将圈闭概括为构造圈闭和非构造圈闭两大类,他们把由非构造作用形成的圈闭统称为非构造圈闭,一般包括地层圈闭、岩性圈闭、水动力圈闭及复合圈闭,与以前所论述的隐蔽圈闭--地层圈闭、不整合圈闭及古地貌圈闭大致相当。

圈闭和油气藏类型的识别练习要求:(一)阅读各图构造等高线及储层分布图。

在平面图上找出溢出点位置(用字母C表示),圈定闭合面积,计算闭合高度,确定圈闭及油气藏类型,并写出结果。

(二)结合储集层分布的变化及油气水分布情况,绘制给定剖面线的圈闭和油气藏横剖面。

练习题:图1—1 某油层顶面构造图1—正断层;2—油层顶面等高线;3—产气井;4—产油井;5—产水井;6—剖面线;A区:油气藏类型:背斜油气藏;闭合度:h=70m;油柱高度:h o= 40m ;气柱高度:h g= 35m ;B区:油气藏类型:断块油气藏;闭合度:h=85m;油柱高度:h o= 40m;气柱高度:h g= 10m ;(??) E区:油气藏类型:断块油气藏;闭合度:h=45m;油柱高度:h o=20m;气柱高度:h g=10m;图1—2 某油层顶面C—D剖面图图2—1 某地层底面构造图及其下伏油层等厚度图1—某地层顶面等高线(m);2—储层等高线(m);3—产气井;4—产油井;5—产水井;6—剖面线油气藏类型:透镜体油气藏;闭合度:h=160m;油柱高度:h o=80m;气柱高度:h g= 40m ;图2—2某油层F—E剖面线横剖面图纵比例尺:1:4000图3—1 某区地层底面构造图及砂层等厚度图1—砂层所在地层顶面等高线(m);2—砂层尖灭线;3—砂层等厚线(m);4—剖面线图3—2 某区地层A—B剖面线横剖面图纵比例尺:1:4000图4—1 某区砂层构造图及不整合面等高线图1—不整合面等高线(m);2—某砂层顶面等高线(m);3—某砂层侵蚀终止线;4—剖面线图实4—2 某区砂层P—Q剖面线横剖面图纵比例尺:1:5000图5—1 某区地层顶面构造图及砂层等厚度图1—地层顶面等高线(m);2—砂层尖灭线;3—砂层等厚线A区:油气藏类型:;闭合度:h= ;B区:油气藏类型:;闭合度:h= ;图6—1 某区地层顶面构造及砂层分布图1—某地层顶面构造等高线(m);2—砂层尖灭线;3—正断层A区:油气藏类型:;闭合度:h= ;B区:油气藏类型:;闭合度:h= ;D区:油气藏类型:;闭合度:h= ;图7—1 某油田砂层顶面构造及油藏分布图1—油水界线;2—砂层顶面高线(m);3—剖面线图7—2 某油层G—H剖面线横剖面图纵比例尺:1:2000。