第七章 油气藏的形成

- 格式:ppt

- 大小:413.00 KB

- 文档页数:31

油气聚集与油气藏的形成油气在生成后,沿着一定的孔隙或者裂缝发生运移。

在油气运移一定的距离之后,必然会因为某些地质因素聚集成藏。

本文将从油气聚集的场所-圈闭,油气聚集的机理以及油气聚集的条件等个方面对油气藏的形成进行阐述。

首先,油气聚集的场所-圈闭。

当油气在地下运移时,在一定条件下停止运移而集中聚集起来,而这样适合于油气聚集、形成油气藏的场所,我们称之为圈闭。

圈闭具备两个基本要素:一是储集层,二是封闭条件。

储集层是圈闭的主体部分,为油气的储存提供空间,其封闭条件主要包括盖层和遮挡物,主要作用是阻止油气的运移散失。

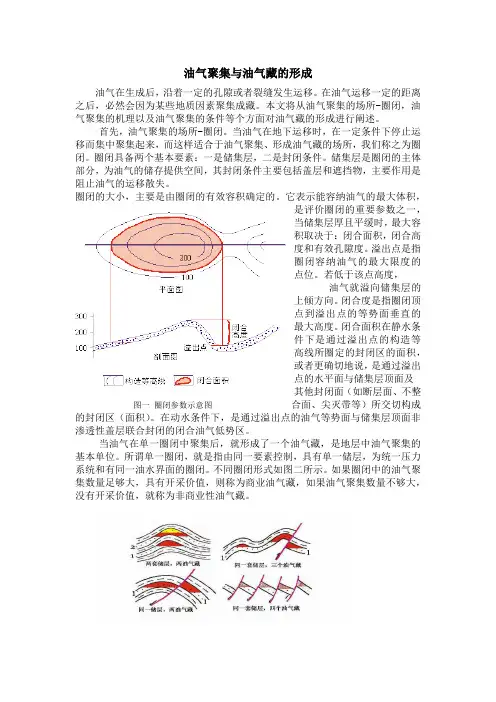

圈闭的大小,主要是由圈闭的有效容积确定的。

它表示能容纳油气的最大体积,是评价圈闭的重要参数之一,当储集层厚且平缓时,最大容积取决于:闭合面积,闭合高度和有效孔隙度。

溢出点是指圈闭容纳油气的最大限度的点位。

若低于该点高度,油气就溢向储集层的上倾方向。

闭合度是指圈闭顶点到溢出点的等势面垂直的最大高度。

闭合面积在静水条件下是通过溢出点的构造等高线所圈定的封闭区的面积,或者更确切地说,是通过溢出点的水平面与储集层顶面及其他封闭面(如断层面、不整图一圈闭参数示意图合面、尖灭带等)所交切构成的封闭区(面积)。

在动水条件下,是通过溢出点的油气等势面与储集层顶面非渗透性盖层联合封闭的闭合油气低势区。

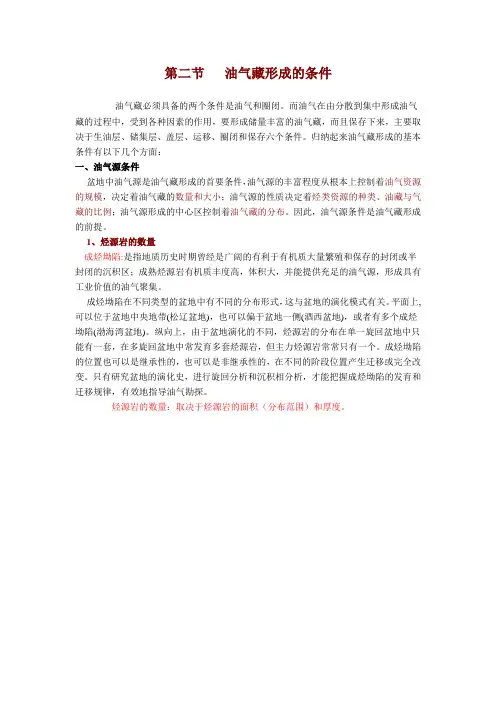

当油气在单一圈闭中聚集后,就形成了一个油气藏,是地层中油气聚集的基本单位。

所谓单一圈闭,就是指由同一要素控制,具有单一储层,为统一压力系统和有同一油水界面的圈闭。

不同圈闭形式如图二所示。

如果圈闭中的油气聚集数量足够大,具有开采价值,则称为商业油气藏,如果油气聚集数量不够大,没有开采价值,就称为非商业性油气藏。

图二非单一圈闭示意图在一个油气藏内(图三),垂向上,由于流体比重的差异,重力分异结果使油、气、水的分布呈现:气在上,油居中,水在下的分布特征,它们之间的分界面为油-气界面和油-水界面。

静水条件下,这些分界面近于水平,而动水条件下,这些分界面发生倾斜,倾斜程度取决于水动力的强弱。

第二节油气藏形成的条件油气藏必须具备的两个条件是油气和圈闭。

而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六个条件。

归纳起来油气藏形成的基本条件有以下几个方面:一、油气源条件盆地中油气源是油气藏形成的首要条件,油气源的丰富程度从根本上控制着油气资源的规模,决定着油气藏的数量和大小;油气源的性质决定着烃类资源的种类、油藏与气藏的比例;油气源形成的中心区控制着油气藏的分布。

因此,油气源条件是油气藏形成的前提。

1、烃源岩的数量成烃坳陷:是指地质历史时期曾经是广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积区;成熟烃源岩有机质丰度高,体积大,并能提供充足的油气源,形成具有工业价值的油气聚集。

成烃坳陷在不同类型的盆地中有不同的分布形式,这与盆地的演化模式有关。

平面上,可以位于盆地中央地带(松辽盆地),也可以偏于盆地一侧(酒西盆地),或者有多个成烃坳陷(渤海湾盆地)。

纵向上,由于盆地演化的不同,烃源岩的分布在单一旋回盆地中只能有一套,在多旋回盆地中常发育多套烃源岩,但主力烃源岩常常只有一个。

成烃坳陷的位置也可以是继承性的,也可以是非继承性的,在不同的阶段位置产生迁移或完全改变。

只有研究盆地的演化史,进行旋回分析和沉积相分析,才能把握成烃坳陷的发育和迁移规律,有效地指导油气勘探。

烃源岩的数量:取决于烃源岩的面积(分布范围)和厚度。

2、烃源岩的质量并非所有的沉积盆地都有成烃拗陷,当盆地内拗陷区一直处于补偿或过补偿状态时,难以形成有利的成烃环境,或油气潜量极低,属于非成烃拗陷。

因此,一个拗陷是否具备成烃条件,还要对烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、排烃效率来进行评价。

通过定量计算成烃潜量、产烃率来确定盆地的总资源量,从而评价油气源的充足程度。

只有具丰富油气资源的盆地,才能形成大型油气藏。

二、生、储、盖组合和传输条件油气生成后,只有及时的排出,聚集起来形成油气藏,才能成为可以利用的资源;否则,只能成为油浸泥岩。

![[2017年整理]油气藏的形成条件](https://uimg.taocdn.com/56ac79bc900ef12d2af90242a8956bec0975a520.webp)

[2017年整理]油气藏的形成条件油气藏的形成是多种地质因素和地球化学因素共同作用的结果。

这些因素包括但不限于以下几个方面:1.烃源岩:烃源岩是油气藏的主要来源,其有机质含量和类型对油气的生成和聚集具有重要影响。

通常,腐泥型有机质在湖泊和海洋的沼泽和沼泽地中最为丰富,而腐植型有机质则主要存在于陆地森林和沼泽中。

不同类型烃源岩生成的油气类型和丰度有很大差异。

2.温度和压力:温度和压力是影响油气生成和聚集的重要因素。

在适当的温度和压力条件下,有机质可以转化为油气。

通常,深层地质环境下的温度和压力较高,有利于油气的生成和聚集。

3.储层和盖层:储层是油气聚集的主要场所,而盖层则可以保护油气不被蒸发和流失。

储层的岩石类型、孔隙度和渗透性等特征对油气的聚集和保存具有重要影响。

盖层的岩石类型和厚度则可以阻止油气向地表扩散,保持油气的聚集状态。

4.时间:油气藏的形成需要大量的时间,通常需要数百万年甚至上亿年的时间。

在这个过程中,有机质需要经过复杂的生物化学转化和地质作用,才能形成油气。

因此,时间的积累也是形成油气藏的重要条件之一。

5.构造和地层:构造和地层也是影响油气藏形成的重要因素。

在地质历史上,许多油气藏的形成都与板块构造、断裂构造、褶皱构造等地质作用有关。

同时,地层的沉积和层序也对油气的生成和聚集具有重要影响。

6.水文地质条件:水文地质条件如地下水的流动、水交替强度等也深刻影响着油气藏的形成。

在某些情况下,地下水的流动可能有助于油气的运移和聚集,而在另一些情况下,地下水的流动可能对油气藏造成破坏。

7.地球化学条件:地球化学条件如氧化还原环境、pH值、Eh值等也对油气藏的形成具有重要影响。

例如,在还原环境下,有机质更易分解并生成油气;而在氧化环境下,有机质更可能被氧化破坏。

8.生物标志物和同位素:生物标志物是指来源于生物体的某些化合物,如胆固醇、叶绿素等,它们可以用来推断有机质的来源和转化过程。

同位素则可以用来研究有机质的成熟度和演化历史。

油气体藏的形成机制及开发利用一、油气体藏的形成机制1.1 有机质的形成过程油气体是在地球上形成的,它们最初是由植物和动物的遗体和排泄物组成的有机物质,这些有机物质埋藏在沉积岩层中,随着地质时间的推移,受到压力和温度的作用,逐渐转化成了油气。

1.2 油气的运移和聚集当有机质转变成油气后,它们会在岩石裂隙中沿着地下水位线向下移动,遇到障碍物时会聚集在一起形成油气体藏。

这些障碍物可以是非渗透性的岩石层,也可以是地形的变化、断层等。

1.3 油气的保存条件油气的保存条件主要与油气体藏的地质特征有关,主要包括以下几个方面:(1) 障水层:如果没有障水层进行隔绝,油气很容易被上下层地层中的地下水冲走而失去了储存和利用价值。

(2) 孔隙渗透性:岩石中存在的孔隙和裂缝可以影响油气的渗透性和聚集程度,渗透性越大,油气的聚集就越容易。

(3) 地质构造:地质构造包括断层、折皱、走滑断层等地质现象,可以影响油气的运移和聚集情况。

(4) 地质年代:油气形成的年代以及岩石的时代和特性都是影响油气储存的重要因素。

二、开发利用2.1 油气探测技术在油气开发中,探测技术是非常重要的一环,它可以帮助勘探人员找到油气储藏层的位置和规模,从而选择合适的钻井地点。

常见的探测技术包括地震勘探、磁探法、电磁法、重力法等。

2.2 地质工程技术地质工程技术是开发油气田的重要手段,它可以帮助勘探人员深入了解储藏层的特性,确定合适的采油方案。

常用的地质工程技术包括射孔、压裂、注水等。

2.3 数字化技术数字化技术是当前油气开发的一个重要趋势,它可以帮助勘探人员更加精细地对油气田进行管理和监测,帮助企业提高采油效率。

常用的数字化技术包括数据采集、数据处理、人工智能等。

2.4 综合利用在油气开发过程中,随着社会经济的发展,对能源的需求越来越高。

为了减少对环境的影响,尽可能实现能源的资源化,保护环境,综合利用逐渐成为一种重要的开发模式。

综合利用主要包括发电、化工、烟气利用等。

技术文摘四张图详解油气资源形成过程

下面详细用图介绍油气藏的形成过程:

生物遗体(浮游生物、细菌、高等植物)等伴随泥沙沉淀下来。

随着时间的流逝,在细菌的参与下,这些遗体被分解成为有机质,甚至有的被分解形成生物气。

随着沉积层越来越厚,下部的沉积物在上覆沉积物的压力下被压扁、固结,形成沉积岩。

先前形成并保留下来的部分有机质与泥砂一起被压实,形成富含有机质的生油岩。

随着地壳运动,海水退去,沉积岩地层形成褶皱,并产生断裂。

当富含有机质的生油岩随着地壳沉降达到一定深度时,开始生成大量

油气。

油气最先充满生油岩,随后沿着断裂或裂缝向上运移,当油气充满与生油岩紧密相连的致密岩石后,便形成了非常规油气藏。

剩余的油气运移到合适的部位,由于上部及四周具有致密非渗透的盖层遮挡,油气无法继续向其他部位运移而被圈闭其中,最终形成天然气居顶部、石油居中、水居底部的常规油气藏。

读者群。