伤寒的流行病学

- 格式:doc

- 大小:0.82 KB

- 文档页数:1

伤寒的练习题伤寒,又称传染性伤寒,是由伤寒沙门氏菌引起的急性肠道传染病。

它在历史上曾造成过大规模的疫情,并给人类社会带来了严重的威胁。

为了更好地了解伤寒的相关知识及预防控制措施,下面是一些关于伤寒的练习题供大家参考。

一、选择题1. 伤寒的病原体是:A. 细菌B. 病毒C. 寄生虫D. 真菌2. 以下哪种食品是伤寒的重要传播源?A. 鸡肉B. 牛肉C. 鸭肉D. 猪肉3. 伤寒的主要传播途径是:A. 空气飞沫传播B. 食物污染传播C. 血液传播D. 接触传播4. 下列哪个症状是伤寒的典型表现?A. 发热、头痛、恶心、呕吐B. 发热、咳嗽、喉咙痛、流鼻涕C. 发热、腹痛、腹泻D. 发热、疹子、关节痛5. 以下哪个不是预防伤寒的有效措施?A. 彻底煮熟食物B. 注意个人卫生C. 接种疫苗D. 使用抗生素治疗二、填空题1. 伤寒的潜伏期通常为____至____天。

2. 伤寒的主要临床症状包括高热、____、____和消化道症状。

3. 针对伤寒的疫苗是针对____所制备的。

4. 伤寒的传播途径主要有食物污染传播和____传播。

5. 预防伤寒的有效措施是保持个人____、饮食卫生及____疫苗接种。

三、简答题1. 伤寒的潜伏期是什么?为什么潜伏期的长度会有一定的变化?2. 描述伤寒的传播途径及其预防措施。

3. 请列举几个可以预防伤寒的个人卫生措施。

4. 伤寒的早期症状与其他疾病的症状相似,如何对伤寒进行早期诊断和鉴别诊断?5. 伤寒的疫苗是如何起作用的?为何疫苗接种对于伤寒的防控至关重要?四、解答题1. 简要介绍伤寒的病因、流行病学特征、临床表现、诊断和治疗原则。

2. 请阐述针对伤寒进行的流行病学调查和病原学检测所需的主要步骤和方法。

3. 请列举一些历史上发生过的伤寒疫情,并简要描述当时的防控措施及其效果。

4. 对于伤寒的预防控制工作,你认为有哪些挑战和问题需要解决?五、应用题1. 请设计一个针对伤寒的宣传海报,包括病因、传播途径、预防措施等内容,并提供相应的插图或图片。

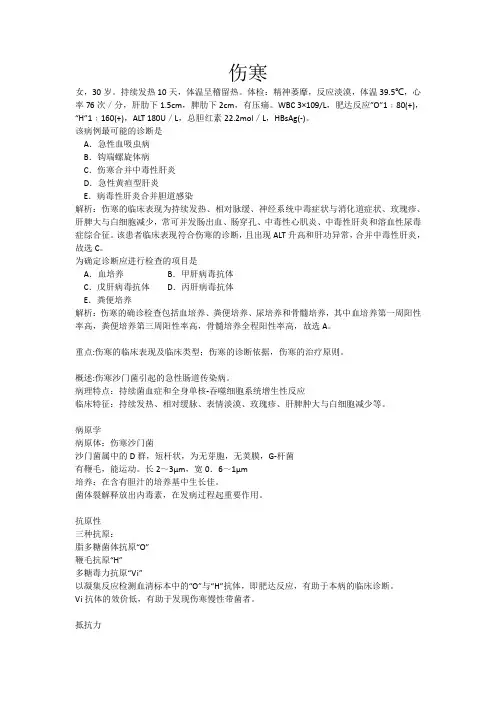

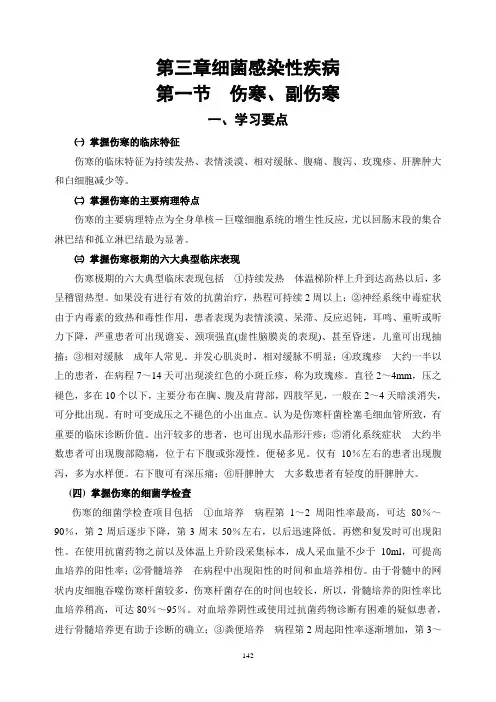

第三章细菌感染性疾病第一节伤寒、副伤寒一、学习要点㈠掌握伤寒的临床特征伤寒的临床特征为持续发热、表情淡漠、相对缓脉、腹痛、腹泻、玫瑰疹、肝脾肿大和白细胞减少等。

㈡掌握伤寒的主要病理特点伤寒的主要病理特点为全身单核-巨噬细胞系统的增生性反应,尤以回肠末段的集合淋巴结和孤立淋巴结最为显著。

㈢掌握伤寒极期的六大典型临床表现伤寒极期的六大典型临床表现包括①持续发热体温梯阶样上升到达高热以后,多呈稽留热型。

如果没有进行有效的抗菌治疗,热程可持续2周以上;②神经系统中毒症状由于内毒素的致热和毒性作用,患者表现为表情淡漠、呆滞、反应迟钝,耳鸣、重听或听力下降,严重患者可出现谵妄、颈项强直(虚性脑膜炎的表现)、甚至昏迷。

儿童可出现抽搐;③相对缓脉成年人常见。

并发心肌炎时,相对缓脉不明显;④玫瑰疹大约一半以上的患者,在病程7~14天可出现淡红色的小斑丘疹,称为玫瑰疹。

直径2~4mm,压之褪色,多在10个以下,主要分布在胸、腹及肩背部,四肢罕见,一般在2~4天暗淡消失,可分批出现。

有时可变成压之不褪色的小出血点。

认为是伤寒杆菌栓塞毛细血管所致,有重要的临床诊断价值。

出汗较多的患者,也可出现水晶形汗疹;⑤消化系统症状大约半数患者可出现腹部隐痛,位于右下腹或弥漫性。

便秘多见。

仅有10%左右的患者出现腹泻,多为水样便。

右下腹可有深压痛;⑥肝脾肿大大多数患者有轻度的肝脾肿大。

(四) 掌握伤寒的细菌学检查伤寒的细菌学检查项目包括①血培养病程第1~2周阳性率最高,可达80%~90%,第2周后逐步下降,第3周末50%左右,以后迅速降低。

再燃和复发时可出现阳性。

在使用抗菌药物之前以及体温上升阶段采集标本,成人采血量不少于10ml,可提高血培养的阳性率;②骨髓培养在病程中出现阳性的时间和血培养相仿。

由于骨髓中的网状内皮细胞吞噬伤寒杆菌较多,伤寒杆菌存在的时间也较长,所以,骨髓培养的阳性率比血培养稍高,可达80%~95%。

对血培养阴性或使用过抗菌药物诊断有困难的疑似患者,进行骨髓培养更有助于诊断的确立;③粪便培养病程第2周起阳性率逐渐增加,第3~1424周阳性最高,可达75%;④尿培养初期多为阴性,病程第3~4周的阳性率仅为25%左右。

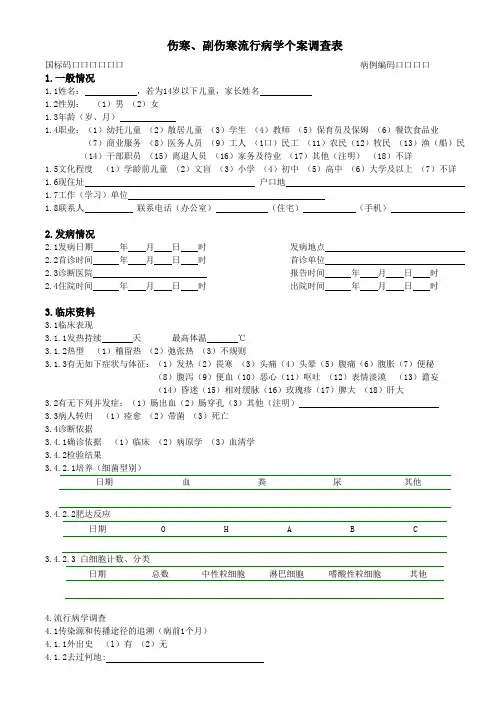

伤寒、副伤寒流行病学个案调查表国标码口口口口口口病例编码口口口口1.一般情况1.1姓名:,若为14岁以下儿童,家长姓名1.2性别:(1)男(2)女1.3年龄(岁、月)1.4职业:(1)幼托儿童(2)散居儿童(3)学生(4)教师(5)保育员及保姆(6)餐饮食品业(7)商业服务(8)医务人员(9)工人(1口)民工(11)农民(12)牧民(13)渔(船)民(14)干部职员(15)离退人员(16)家务及待业(17)其他(注明)(18)不详1.5文化程度(1)学龄前儿童(2)文盲(3)小学(4)初中(5)高中(6)大学及以上(7)不详1.6现住址户口地1.7工作(学习)单位1.8联系人联系电话(办公室)(住宅)(手机)2.发病情况2.1发病日期年月日时发病地点2.2首诊时间年月日时首诊单位2.3诊断医院报告时间年月日时2.4住院时间年月日时出院时间年月日时3.临床资料3.1临床表现3.1.1发热持续天最高体温℃3.1.2热型(1)稽留热(2)弛张热(3)不规则3.1.3有无如下症状与体征:(1)发热(2)畏寒(3)头痛(4)头晕(5)腹痛(6)腹胀(7)便秘(8)腹泻(9)便血(10)恶心(11)呕吐(12)表情淡漠(13)谵妄(14)昏迷(15)相对缓脉(16)玫瑰疹(17)脾大(18)肝大3.2有无下列并发症:(1)肠出血(2)肠穿孔(3)其他(注明)3.3病人转归(1)痊愈(2)带菌(3)死亡3.4诊断依据3.4.1确诊依据(1)临床(2)病原学(3)血清学3.4.2检验结果3.4.2.1培养(细菌型别)日期血粪尿其他3.4.2.2肥达反应日期O H A B C3.4.2.3 白细胞计数、分类日期总数中性粒细胞淋巴细胞嗜酸性粒细胞其他4.流行病学调查4.1传染源和传播途径的追溯(病前1个月)4.1.1外出史(l)有(2)无4.1.2去过何地:4.1.3在该地有无下列活动:(1)住宿(2)用餐(3)带回食品4.1.4该地同样疾病(1)有(2)无4.1.5外人来家(1)有(2)无4.1.5.1来自何地4.1.5.2该地同样疾病(1)有(2)无4.1.5.3来后有无下列活动:(1)在家住宿(2)在家用餐(3)带来食品4.1.6接触过同样病人(1)有(2)无4.1.6.1接触时间年月日时4.1.6.2接触地点4.1.6.3接触方式:(1)同吃(2)同住(3)护理(4)其他4.2饮食情况(病前1个月)4.2.1饮生水(1)有(2)无4.2.2水源类型(1)井水(2)河水(3)塘水(4)自来水(5)其他4.2.3吃生冷食品(1)有(2)无4.2.4生冷食品名称,购买地点4.2.5熟食冷吃(1)有(2)无4.2.6熟食品名称,购买地点4.2.7其他可疑食品名称,购买地点4.2.8在外就餐史(1)有(2)无4.2.9就餐地点(1)排档(2)个体餐馆(3)宾馆餐厅(4)其他4.2.10就餐地点名称4.2.11同餐人数4.2.12同餐日期年月日时4.3预防接种(1)有(2)无4.3.1最近一次接种时间年月日时4.3.2接种次5.疫点疫区处理5.1防疫站接到报告时间年月日时5.2防疫站到达现场时间年月日时5.3疫点个5.4范围户个5.5解除时间年月日时5.6终末消毒时间年月日时6.小结调查者单位调查者审查者调查日期。

伤寒病人调查报告篇一:关于哲觉镇伤寒爆发疫情流行病学调查报告关于哲觉镇伤寒爆发疫情流行病学调查报告【中图分类号】r46.62【文献标识码】b【文章编号】1005-0515(20XX)08-0240-0220XX年6月3日下午10时左右,接到哲觉镇卫生院电话报告,称该镇瓦竹小学有20多例学生出现发热、头痛、腹痛、恶心、呕吐等症状,随后又接到县教育局同样报告。

6月4日上午7时,立即组织人员前往调查。

1目的通过对哲觉镇伤寒的调查,找到可疑流行因素,为尽快扑灭疫情和今后防治工作提供科学的依据。

2数据来源2.1人口数据:来源哲觉镇政府统计部门。

2.2学生(:伤寒病人调查报告)数据:来源教辅站、学校。

2.3病例数据:来源医疗救治点和县医院上报。

2.4其他数据:来源个案调查。

3方法3.1调查方法:对疫区水源和学校周边环境进行现场调查、对全部病例进行个案调查(部份病例严格按1:1病例对照研究方法进行对照调查)。

3.2、统计方法:数据用epidate录入,用epiinfo进行分析。

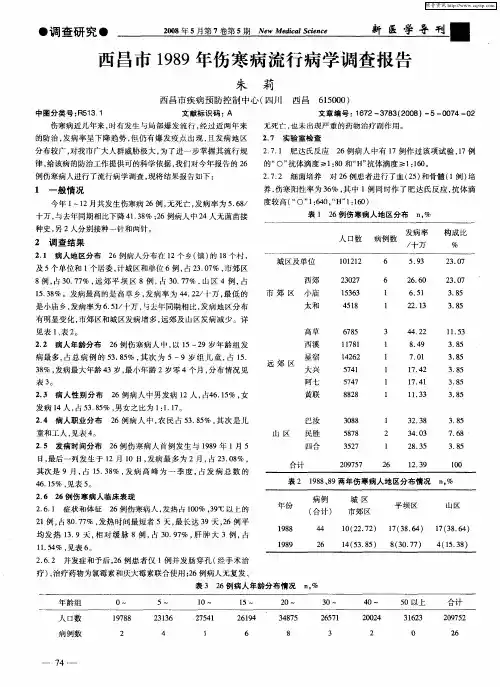

4结果篇二:西昌市1989年伤寒病流行病学调查报告西昌市1989年伤寒病流行病学调查报告伤寒病近几年来,时有发生与局部爆发流行,经过近两年来的防治,发病率呈下降趋势,但仍有爆发疫点出现,且发病地区分布较广,对我市广大人群威胁极大,为了进一步掌握其流行规律,给该病的防治工作提供可的科学依据,我们对今年报告的26例伤寒病人进行了流行病学调查,现将结果报告如下:1一般情况今年1~12月共发生伤寒病26例,无死亡,发病率为5.68/十万,与去年同期相比下降41.38%;26例病人中24人无菌苗接种史,另2人分别接种一针和两针。

2调查结果2.1病人地区分布26例病人分布在12个乡(镇)的18个村,及5个单位和1个居委,计城区和单位6例,占23.07%,市郊区8例,占30.77%,远郊平坝区8例,占30.77%,山区4例,占15.38%。

发病最高的是高草乡,发病率为44.22/十万,最低的是小庙乡,发病率为6.51/十万,与去年同期相比,发病地区分布有明显变化,市郊区和城区发病增多,远郊及山区发病减少。

一起伤寒暴发的流行病学调查报告

段兴云

【期刊名称】《疾病监测》

【年(卷),期】2003(018)006

【摘要】@@ 2003年2月9日,我县楚米镇楚米村发生一批以持续发热、头昏、头痛、全身不适为主要临床表现的病例,经流行病学调查及实验室检验确诊为伤寒,现将调查结果报告如下.

【总页数】1页(P233-233)

【作者】段兴云

【作者单位】贵州省桐梓县疾病预防控制中心,贵州,桐梓,563200

【正文语种】中文

【中图分类】R516.3

【相关文献】

1.一起食源性伤寒、副伤寒暴发的流行病学调查 [J], 周爱明;许国章;徐景野;毛国华;董红军;方挺;王海波

2.一起伤寒暴发流行病学调查报告 [J], 保洪伟

3.一起伤寒暴发的流行病学调查报告 [J], 彭文通;汤慧荣;罗利华

4.一起伤寒暴发的流行病学调查报告 [J], 肖良

5.一起生活接触型伤寒暴发的流行病学调查报告 [J], 魏尊;周国甫;李华民;谢尚兰;陈桃珍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

伤寒与副伤寒的主要流行病学特点引言:伤寒(Typhoid fever)和副伤寒(Paratyphoid fever)是两种常见且容易混淆的传染病,均由沙门菌属细菌引起。

这两种疾病在流行病学特点上存在一些不同之处,本文将详细探讨伤寒与副伤寒的主要流行病学特点。

一、伤寒的主要流行病学特点1. 高风险感染人群:伤寒主要通过粪-口传播途径传播,因此与卫生条件较差的地区有较高的关联。

经济落后、卫生设施不完善以及饮用污染水源是人们易患伤寒的原因。

2. 季节性流行:通常来说,伤寒在夏季或秋季出现流行高峰。

这可能与高温环境下细菌获得更好生存条件以及水养力物体增多有关。

3. 无显著性别差异:男女性别对于患伤寒没有明显影响,任何年龄段都有可能感染。

4. 潜伏期:通常伤寒的潜伏期为10-14天,但可能根据个体差异而有所变化。

二、副伤寒的主要流行病学特点1. 发病率相对较低:与伤寒相比,副伤寒的发病率较低。

这可能是因为副伤寒引起的疾病形式通常较轻,并且感染者容易自愈。

2. 与饮食有关:副伤寒主要通过口-食物传播途径感染。

不适当保存或处理食物可以导致食物污染,从而增加感染的风险。

3. 波及年龄群体广泛:副伤寒感染者可以涉及各个年龄段,包括婴儿、儿童和成人等。

尽管如此,婴幼儿往往更容易受到感染。

结论:尽管伤寒和副伤寒都由沙门菌属细菌引起,但两者在流行病学特点上存在一些差异。

懂得这些特点对于预防和控制这两种传染病具有重要意义。

相关的卫生宣教、提高饮食安全性,以及改善环境卫生条件都是控制这两种疾病流行的重要措施。

一级段落标题:伤寒的主要特点伤寒是一种通过粪-口传播途径传播的疾病。

由于与卫生条件较差的地区有关,高温环境下流行更为严重。

男女和各个年龄段都可能感染该病,潜伏期为10-14天。

二级段落标题:伤寒高风险人群伤寒常见于经济落后、卫生设施不完善的地区,饮用污染水源也是感染的原因之一。

二级段落标题:季节性流行夏季或秋季通常是伤寒发病率较高的时期,这可能与高温环境下细菌获得更好生存条件以及水养力物体增多有关。

传染病学(人民卫生7版)第一章总论●掌握1.感染:感染时病原体与人体之间相互作用的过程。

2.感染的种类:清除病原体、隐性感染(不产生或轻微组织损伤,无症状)、显性感染、病原携带状态(长于3个月慢性)、潜伏性感染(存着,等待时机)3.感染性疾病基本特征:病原体、传染性、流行病学特征(流行强度、分布特征)、感染后免疫。

4.临床特点:(一)阶段性:潜伏期、前驱期、症状明显期、恢复期。

(二)常见的症状和体征:发热、发疹、毒血症状、单核-吞噬细胞系统反应。

5.传染病流行因素:自然因素、社会因素。

6.感染性疾病诊断方法:临床资料(病史、体格检查)、流行病学资料、实验室以及其他检查资料(一般实验室检查、病原学检查、特异性抗体检测、其他如胃镜)7.处理原则:治疗与护理,隔离与消毒并重,一般治疗、对症治疗与病原治疗并重8.病原治疗:抗生素、抗毒素、抗病毒药、抗寄生虫药、某些免疫调节药9.对症支持治疗方法:根据各种传染病的不同阶段采取合理饮食、补充营养、维持患者的水电解质酸碱平衡、增强患者体质和免疫功能的个项目措施。

10.传染病防治法颁布及其意义:2004年11.甲类、乙类和丙类传染病疫情报告制度甲类传染病是指:鼠疫、霍乱。

(共2病种)。

市2小时,农6小时乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎(2小时)、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾、甲型H1N1流感(新增)。

(共26病种)。

市6小时,农12小时丙类传染病是指:流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病、手足口病(新增)。

伤寒、副伤寒诊断标准及处理原则前言伤寒、副伤寒是一种急性肠道传染病,是《中华人民共和国传染病防治法》中规定报告的乙类传染病。

自从发现伤寒、副伤寒病原体以来,本病不论在临床或病原学方面均有很大进展,总发病率在趋向下降。

但我国幅员辽阔,人口众多,经济文化水平各地区发展不平衡,每年仍有相当的发病数,小规模爆发流行时有发生。

制定适用于全国范围的伤寒、副伤寒诊断标准及处理原则,对指导诊断、合理应用抗菌药物和预防控制发病均具有实际意义。

在本标准编制过程中,充分利用我国在伤寒、副伤寒防治方面的成果,并使之在有关条目中得到表达。

本标准的附录A、附录B都是标准的附录;本标准的附录C是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位:上海医科大学华山医院传染病教研室。

本标准主要起草人:汪复、翁心华。

本标准由卫生部委托技术归口单位卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。

1 范围本标准规定了伤寒、副伤寒的诊断原则(包括临床诊断标准与确诊标准)、诊断标准和防治原则。

本标准适用于我国所有城市和农村各级医疗保健、卫生防疫机构。

2 定义伤寒(typhoid)、副伤寒(Paratyphoid)是由伤寒杆菌和副伤寒杆菌甲、乙、丙引起的急性消化道传染病,临床上以持续高热、相对缓脉、特征性中毒症状、脾肿大、玫瑰疹与白细胞减少等为特征。

肠出血、肠穿孔为主要并发症。

3 诊断原则伤寒、副伤寒可依据流行病学资料、临床经过及免疫学检查结果作出临床诊断,但确诊则以检出致病菌为依据。

4 诊断标准4.1 临床诊断标准在伤寒流行季节和地区有4.1.1、4.1.2和4.1.3可作临床诊断。

4.1.1 持续性高热(可达40~41C)为时1~2周以上。

4.1.2 特殊中毒面容,相对缓脉,皮肤玫瑰疹,肝脾肿大。

4.1.3 周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失,骨髓象中有伤寒细胞(戒指细胞)。

4.2 确诊标准临床诊断病例如有以下项目之一者即可确诊…见附录A(标准的附录)]。

为病人及带菌者。

病人从潜伏期开始可从粪便排菌,从病程第1周末开始从尿排菌,故整个病程中均有传染性,尤以病程的2~4周内传染性最大。

慢性带菌者以胆囊、胆管带菌居多,主要见于40岁以上的妇女;泌尿系带菌者罕见。

原有慢性肝胆管疾患(如胆囊炎,胆石症,后睾吸虫病),或泌尿系疾患(如肾盂炎,膀胱炎)的伤寒病人则易成为慢性带菌者。

(二)传播途径伤寒杆菌随病人或带菌者的粪、尿排出后,通过污水,食物,日常生活接触和苍蝇,蝉螂等媒介而传播。

(三)人群易感性人对伤寒普遍易感。

病后可获得持久性免疫,再次患病者极少。

(四)流行特征伤寒终年可见,但以夏秋季最多。

发病高峰在北方地区常较南方迟1~2个月才出现。

近年来,我国各地发病率降低,其流行高峰已较为平坦。

伤寒以儿童和青壮年居多,在成人病例中20~40岁者约占60%~80%,40~50岁以上者少见。

近年来,儿童及幼儿发病有相对增多的趋势,15岁以下的病人可占总例数的35%~60%。

(搜集)。