语用学论题之一_预设

- 格式:pdf

- 大小:614.72 KB

- 文档页数:8

语用预设相关研究文献综述语用预设领域的研究成果随着时间的推移不断的深入和丰富,相关研究论著的相继发表,预设的研究也取得了重大成果,这些论著记录了预设的研究发展历程,代表着各个阶段预设的研究水平,同时也为以后继续进行相关的研究的学者奠定基础。

本文对这些相对零碎但是丰富的研究资料进行系统分析,使整个语用预设的研究现状在学术上给读者呈现宏观的认识,以便探究预设文献研究的大致水平以及基本状况。

标签:语用预设;综述;预设理论;应用研究一、引言预设又称前提、先设,由德国哲学家弗雷格率先提出,他认为任何命题都存在着“一个理所当然的预设”。

随后英国的斯特劳森发展,将预设看做是自然语言中一种特殊的推理现象。

随着预设的发展,语言学家们发现,预设进入语言学范畴以后,慢慢进入了语用学范畴。

随着国内外预设研究的不断深入,预设理论也更加全面与系统化,其理论的应用研究开始引起学者们的兴趣。

二、国外研究现状弗雷格在《意义和所指》中用“预设”解释了语义中的逻辑现象。

预设本来是逻辑学概念,后来进入到语用学领域。

利奇将预设分成逻辑和语用预设,法国语言学家基南把预设看作是话语的社会合适性所需要满足的条件。

菲尔摩(1971)结合言语行为理论分析语用预设。

斯特劳森在1950年提出了预设新理论,预设理论得到了进一步发展。

佩斯在他的《语用学》一书中进行了预设理论的论述。

戴维·克里斯特尔把预设定义为“与语言相关的,当说话人说某一句子时所持有的假设。

”莱文森指出,预设有两大区别特征,一是可取消性,二是依附于表层结构。

卡图南(1973)列举了主要的预设触发语,列文森(1983)列举了13种预设触发语的类型,和卡图南的分类大致相同,但是多了一种类型。

国外的理论应用研究近几年也开始涌现:Stalnaker 在1974年提出了两个有巨大影响的主张,2006年Ippolito 从语义合成的角度探讨虚拟条件句中的预设投射现象。

其后,Schlenker在2007年提出了透明理论,进一步将预设投射问题的研究向纵深推进。

浅析语义学和语用学中的“预设”问题摘要:”预设”(presupposition)也称之为前提,是语义学中的重要概念。

上个世纪70年代曾有大量文献讨论过这个概念。

一般说来预设分为语义预设和语用预设。

语义预设是以真值条件为基础的,存在于句子结构与句意之中。

语用预设是关于说话与语境之间的关系,其特征是预设的合适性和共知性。

本文从语义学和语用学角度浅谈”预设”在语义学中和语用学中的区别和联系。

关键词:语义预设;语用预设;区别和联系中图分类号:g648 文献标识码:b 文章编号:1672-1578(2013)08-0005-011.语义学领域的预设1.1 语义预设的理论基础。

语义学领域的预设研究句子本身固有的意义,不考虑说话人或者作者以及听众对语言的背景知识的理解,也就是说它与语境无关,它是建立在真值条件语义理论的基础之上的,例如:a. peter’s grandma bought him a new bike.b. peter has a grandma.上面的例子在语义学领域下根据我们学过的”真值条件”应该这样进行描述:如果a 是真实的,b则是真实的;如果a 是虚假的,则b还是真是的;如果b是真实的,则a 或者是真实的或者是虚假的。

具体到上面的例子,我们可以这样进行解释:彼得的奶奶给他买了一辆自行车是真实的,则彼得肯定是有奶奶的。

如果彼得的奶奶给他买了辆自行车是假的,那么彼得还是有个奶奶的。

而彼得有个奶奶,那他奶奶给他买自行车这件事是可真的也可是假的。

也就是说彼得的奶奶给他买不买自行车都是可以的。

1.2 语义预设的特点。

一般说来,语义预设有稳定性(stability)、可变性(changeability)这两个基本特点。

(俞如珍,1996,25)①稳定性(stability)。

语义预设依赖于语言内部词语的词汇意义和句子结构,不受外部语境的影响,因此是稳定的。

对语句进行否定或者加以疑问都不会影响句意和句子预设。

浅析语⽤预设2019-03-17摘要: 预设是语⾔哲学的⼀个重要课题,是⼀种普遍的语⾔现象。

预设分为语义预设和语⽤预设。

本⽂从语⽤学的⾓度,分析了语⽤预设的基本特点,并在此基础上,讨论了语⽤预设在⾔语交际中的重要作⽤。

关键词: 语⽤预设语⽤学基本特征⾔语交际功能⼀、引⾔预设,也叫“前提”、“先设”,由德国哲学家Frege于1892年最早提出。

Frege认为,命题都存在着“⼀个理所当然的前提”,即充当命题主项的“简单或者复合的专有名词都必须具有指称现象”。

20世纪50年代,英国语⾔学家Strawson发展了Frege的这⼀思想,将这类现象看作是⾃然语⾔中的⼀种特殊的推理关系(王杨,2005)。

预设由此进⼊了语⾔学的研究范围。

随着语⽤学的发展,语⾔学家意识到了预设与语境的紧密联系,因此,预设成为了语⽤学⼀个重要的研究对象。

语⽤预设这⼀概念最早由Stalnaker(1975)提出。

此后,很多语⾔学家开始对语⽤预设进⾏研究。

本⽂从语⽤学的视⾓,讨论和分析语⽤预设的基本特征及其在⾔语交际中的功能。

⼆、语义预设和语⽤预设(⼀)语义预设语义预设是从语句的意义或命题的真假值来考察和定义的。

在哲学家和逻辑学家看来,语句⽆真假,只有命题才有真假。

否定句⼦本⾝,前提保留不变。

(1a)John’s brother has just got back from Nigeria.(1b)John has a brother.(1c)John’s brother hasn’t got back from Nigeria.句(1a)的意思是“约翰的哥哥从尼⽇利亚回来了”。

该句话中必须有⼀个“预设”,那就是(1b)“约翰有⼀个哥哥”。

如果否定句(1a),即(1c)“约翰的哥哥没有从尼⽇利亚回来”。

这句话也有⼀个预设,即(1b)“约翰有⼀个哥哥”。

因此,语义预设是稳定的。

同时,它⼜是可变的。

语句的预设与它的焦点有密切关系。

随着信息焦点的变化,即使保留句中的每个词,预设也会随之变化。

语用预设1.引言预设一直以来都是语言学尤其是语义学和语用学领域争议颇多的研究课题。

一方面,预设类似于蕴涵能脱离语境而存在,而另一方面,预设似乎对语境,例如句内语境又具有敏感性传统上,语义学理论将预设看作是基于语句间真值条件的一种语义关系。

语用学理论则倾向于把预设作为有效执行言语行为的适切条件或者说话人及其听话人共享的共有知识来对待。

2. 语用预设的概念预设也称“前设”、“先设”、“前提”,同时它也是一种推理,是从另外一个角度进行的推理即在语言结构的基础上,依靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语意义的先决条件。

预设一般可分为语义预设(Semantic presupposition)和语用预设(Pragmatic presupposition)两种。

语义预设建立在真值条件基础上,绝大部分是由语言本身所引起的。

如John’s brother is ill.无论这话真实与否,前提“John has a brother”一直存在,此预设由属格“’s”而来。

可见语义预设是语句命题本身所拥有的一种意义,是静态的、抽象的。

但在具体的话语交际中,语句总是与具体使用相联系,处于一定的语境中,因此从单纯的语义角度来研究预设显然是不够的,有必要从语言使用的角度来研究预设,这就构成了预设的语用研究。

语用预设是指“那些对语境敏感的,与说话人(有时包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”(何自然,1997:68)。

语用预设把预设和说话人联系在一起,与语境密切相关,是动态的、具体的。

语用预设一般可从以下五个方面来理解:(1)语用预设是说话人或当事人对语境所作的设想。

说话人对自然语言环境有他自己的理解,有一些设想,并基于这些设想展开话语交际,语用预设是话语产生的背景信息。

(2)语用预设涉及说话人或当事人的态度和意图。

说话人想通过自己的话语表明自己的观点态度,并希望听话者理解他的话中语,以达到说话人想要的效果。

(3)语用预设涉及说话人所作强调。

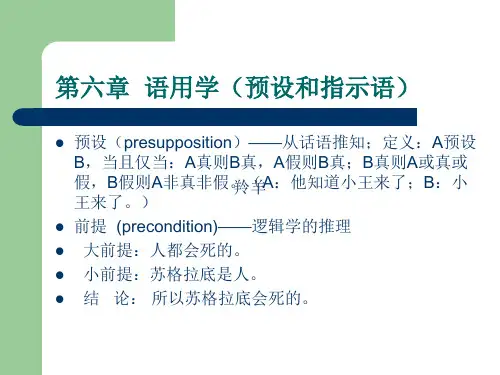

语用学(第五章)一共六章语用学主讲教师:徐志奇主讲教师:第五章预设什么叫预设预设与蕴涵的关系语义预设和语用预设预设的利用一、什么叫预设什么叫预设预设(presupposition)或译为“预设(presupposition),或译为“前先设”广义的预设,提”、“先设”。

广义的预设,指交际双方预先设定的信息,双方预先设定的信息,即说话和写作时假定对方已知的信息。

狭义的预设,假定对方已知的信息。

狭义的预设,是在句义中体现出或暗含着的某些客观事情况。

态、情况。

预设是使用一个句子的先决条件,预设是使用一个句子的先决条件,也是是使用一个句子的先决条件一种推理,一种推理,它以实际的语言结构意义为根靠逻辑概念、语义、据,靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语的先决条件。

语的先决条件。

预设从内容分有存在性预设和事态性预设两种:设两种:存在性预设是指客观存在的人事物是指客观存在的人事物。

存在性预设是指客观存在的人事物。

事态性预设是指人事物的情况状态是指人事物的情况状态。

事态性预设是指人事物的情况状态。

例如:例如:①甲:你怎么迟到了?你怎么迟到了?我的自行车给偷走了。

乙:我的自行车给偷走了。

乙的这句话有如下预设:乙的这句话有如下预设:1、存在一种叫自行车的车子;乙有自行车。

行车的车子;2、乙有自行车。

否则乙就不会对甲说这句话,甲说这句话,这句话也不能成为乙解释为什么迟到的理由,甲也无从推导出它的含义。

迟到的理由,甲也无从推导出它的含义。

二者同为存在性预设。

同为存在性预设。

杯中的普洱茶真好喝。

②杯中的普洱茶真好喝。

要使此语的句义得以形成,必须有如下预设:要使此语的句义得以形成,必须有如下预设:至少有一个杯子;存在一种叫普洱的茶;1、至少有一个杯子;2、存在一种叫普洱的茶;杯子中有普洱茶;说话人喝过杯中的茶。

3、杯子中有普洱茶;4、说话人喝过杯中的茶。

否则其会话含义(是向对方发出提醒,否则其会话含义(是向对方发出提醒,或进行劝告等)无法表达和推导出来。

课堂上教师的语用学预设随着教育教学的不断发展,语用学在课堂教学中扮演了越来越重要的角色。

语用学作为一个相对年轻的学科,研究的是语言在社交交际中的运用方式及其与上下文间的关系。

教师在课堂上运用语用学知识,可以更好地指导学生学习英语,提高教学效果。

教师在教学中的语言运用是课堂上的重要一环。

教师的语用学预设,即教师对于学生们在课堂上实施的语言活动所选择的、以及所期待的语用行为,是教师行为的重要组成部分。

首先,教师要了解教学目标,为学生营造一个适当的语境。

教师需要明确教学目标,在课程设计方面考虑到学生的需求,为学生营造一个适当的语境。

例如在教授商务英语时,教师需要设置一个商务场景,并让学生理解在商业场景中适用的商务用语及语言风格,使学生能够理解商务语言的内涵和外延。

其次,教师需要以身作则,示范正向行为。

教师作为学生学习的榜样,不仅需要让学生学习如何说出正确的语音、语法和词汇。

更重要的是,教师将教会学生如何运用语言来交流,了解与他人的互动交流方式,从而培养学生的语言能力和交际技巧。

然后,教师还需要了解语用学的相关理论和知识,为学生构建实现教学目标的语用性任务。

教师需要了解语用学中的常见教学模式和实践,以合适的方式来促进学生的语言学习。

例如,在授课的过程中,教师运用“交流模拟”,通过给学生真实的场景和情境来模拟语言交流,培养学生交际能力。

除此之外,教师还需要了解在语用学中重要的话语策略。

教师应该按照学生的程度以及教学目标,选择特定的话语策略来教授学生。

例如,在教授英语口语的时候,教师会选择加强学生表达意图的策略,例如面部表情和手势,让学生能够清晰地表达自己的意思,并引导学生主动参与口语练习。

最后,教师还需要了解教学内容,并且选择恰当的语体,以提高语言学习效果。

教师需要了解不同的语体类型,并综合教学目标和学生的英语水平,选择合适的语体类型。

例如,在商务英语教学上,教师会选择正式语体来教学,让学生理解商务语言的正式规则和风格要求。

![英语语言学概论语用预设[1]](https://uimg.taocdn.com/57b07aa0f12d2af90242e6f8.webp)

浅议语义预设及语用的预设1、预设理论简介Frege最早讨论预设问题 ,他说 :当我们说到“月亮”时 ,我们预设了该指称的存在。

当今当今西方语言学界对预设有一种常见定义 ,是通过与“蕴涵”相区别而给出的。

所谓蕴是一个语句的逻辑后果 ,而预设则是一个话语的前提条件。

Kempson总结过蕴涵与预设的别: A蕴涵 B,则当且仅当:A 真B必真 ,A假 B可真可假 ,B假 A必假;A预设 B,则当且仅当 :A真B必真,A 假B亦真,B假A可真可假。

例如:“张三不再爱李四”蕴涵“张三现在不爱李四”并且预设“张三曾经爱李四”。

Levinson则直接利用“蕴涵”概念给出了这样一个定义: A预设了B,则当且仅当:A蕴涵了B,并且非A也蕴涵了 B。

试以 Russell给出的一个着名例子为例: “The King of France is wise.”(A)蕴涵了“There is a present king of France.”(B),前者矛盾命题“The King of France is not wise.”(非A)同样蕴含了“There is a p resent king of France.” (B)。

从以上的论述可以看出,预设具有这样一个根本特征:即使在否定命题下,预设仍保持为一个常值。

2、语义预设语义预设的基础理论预设的语义研究始于英国着名哲学家斯特劳逊,他在《逻辑理论导论》(1952)一书中对预设进行了如下定义:“一个命题S预设S’,而且仅当S’是S有真值或假值的必要条件。

”语义学领域的预设是建立在真值条件语义理论(truth -conditional semantics)的基础上的。

如:(1a) Mark’s father bought him a book.(1b) Mark has a father.在真值条件语义逻辑下 ,这两句话的真实性关系可以描述为 :如果 (1a)是真实 (true)的,则(1b)是真实 (true)的 ;如果 (1a)是虚假(false)的 ,则 (1b)还是真实 (true)的 ;如果(1b)是真实 (true)的, 则 (1a)是真实 (true)或虚假 (false)的。

三、语用预设(一)关于语用预设1.语用预设的概念上个世纪七十年代初,“语言学家斯塔尔内克尔和凯南等人便提出了与语言运用现实语境密切相关联的‘语用预设’,以代替语义预设,目的是避免其封闭的句义限制、非语境性、静态性等弱点,实现预设的语境性、开放性、动态性,尤其是预设的合适性和共知性。

”①斯塔尔内克尔认为:“关于预设的一个粗略的定义可以是:一个谈话者在谈话中的一个给定的时间里设置P,仅当在他的语言行为中,他倾向于这样行动:好像他认为P当然真,也好像他假定了他和他的听众一样地认为P当然真。

”②后来又修正为“一个命题B在已给定的语境里是一个说话人的语用预设,如果说话人假定或者相信B,并且假定或者相信他的听众认为他正在做出这些假定或具有这些信仰。

”③预设不但与语境有关,而且与说话人有关,即预设不仅是句子和命题之间的关系,还包括说话人与语段之间的关系:如果一个命题是说话人在特定语境中的语用预设,这个命题不仅是说话人本身相信的,而且是说话人相信这一命题能够被听话人接受和认同。

王娟(2006)“对于语用预设,目前还没有一个普遍接受的定义,不同的语言逻辑学家有诸如不同的理解和阐释,有的理解较概括,有的理①杨翠(2006)《语言学中的预设分析》。

②[美]R.斯涛纳克尔(1972),《论预设》,胡泽洪译。

另:斯涛纳克尔即斯塔尔内克尔,不同学者的译法不同。

③斯涛纳克尔(1974),转引自杨翠(2006)《语言学中的预设分析》。

12 解较狭窄,归结起来主要有以下三种说法:“第一种从言语行为角度出发,把预设定义为:有效言语行为的条件,即实施某一言语行为所需要满足的恰当条件,或是使一句话语具有必要的社会实效性所必须满足的条件。

预设不构成话语的语句意义,只是为运用话语创造基础,使言语活动能达到交际的目的。

例如:‘请开门! 这个祈使句可用来实施一项表示‘请求’的言语行为,而这项言语行为必须具备下述条件时才是有效的,即交谈者之间的关系允许其中一个人去麻烦另一个人,受话者有能力完成‘开门’这个动作,并知道发话者指哪一扇门,而且门是关着的,等等。

080214218 潘丽语用预设及其应用1.语用预设的含义及主要特征预设(presupposition),又译为“前提”,“前设”,“先设”,它是一种推理,是从另外一个角度进行的推理:在语言结构的基础上,依据逻辑概念、语义、语境等推断出话语意义的先决条件。

预设一般分为语义预设(Semantic presupposition)和语用预设(Pragmatic presupposition)两种。

语用预设是指“那些对语境敏感的,与说话人(有时包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提”(何自然,1997:68)。

语用预设把预设和说话人联系在一起,与语境密切相关,是动态的、具体的。

语用预设就其本身而言,具有主观性和隐蔽性的特点,而就交际过程而言,具有合适性和共知性的特点。

主观性是指预设总是倾向于发话者的经验和知识背景。

隐蔽性由于预设是话语之外隐含的某种信息,它不属于话语的基本信息,而是附加的信息,即言外之义。

而共知性是指谈话双方所共同知道的语用信息。

语用预设的合适性即指预设要与语境紧密结合。

另外,语用预设还具有单向性。

所谓单向性是指语用预设是发话人在谈话中自己单方面做出的,并没有与受话人进行协商,这是相对于语用预设本身而言的。

语用预设的这些特点决定了其在话语交际中具有举足轻重的作用。

2.语用预设的分类根据不同的标准可对语用预设作出不同的分类。

根据其是否与实际相符,可分为真实语用预设与虚假语用预设;根据其在认知过程中的地位不同,可分为典型语用预设和非典型语用预设;根据发话人对所构预设的确定情况不同,可分为确定性语用预设和不确定性语用预设;根据来源不同,可分为句子语用预设和语篇语用预设;根据交际角色不同,可分为发话人语用预设和受话人语用预设。

对语用预设的分类,是预设理论自身建设的需要。

对语用预设作出多视角的分类,不仅有助于明确这一概念的外延,而且有助于明确其内涵,有助于深化对预设本质特征的认识。

3.语用预设的应用价值释例3.1语用预设与幽默交际双方共有的背景知识是预设的前提,只有在了解前提的基础上,交际才能够顺利进行。

浅析语用预设在博物馆解说词语篇中的应用及其效果本文运用语用学的重要理论—语用预设,分析了语用预设在博物馆解说词中的应用及其效果,揭示了博物馆解说词是如何通过语用预设这一策略展开讲解、并能够巧妙地向观众传递潜在的信息,从而使人们能够更好的了解博物馆藏品所承载的深厚的历史底蕴、丰富厚重的文化。

标签:解说词语用预设语用策略解说词作为博物馆传播信息的主要媒介之一,被认为是增加参观者愉悦程度和提升博物馆服务质量的必备手段,在博物馆展览中发挥了不可忽略的重要作用。

随着语用学的产生,预设也转向了语用学的范畴,并被广泛使用到各个领域,其中,博物馆解说词便离不开预设。

语用预设对解说词的创作和向参观者传递信息方面都起到了推波助澜的作用。

本文就以语用预设为切入点,以菏泽市博物馆元代沉船出土瓷器精品展解说词为语料分析博物馆解说词如何通过语用预设的运用来展现其魅力。

一、关于语用预设预设也称“前提”““前设”,是语用学研究的重要课题之一。

牛津人学的斯特劳森正式提出预设概念,他认为预设是一种特殊的语用推理,从指别词语的使用规约中得出的一种推理。

语用学认为任何话语都有预设和陈述,预设是话语中的己知部分,是谈话双方共有的背景知识,而陈述是话语中的新信息,谈话双方必须具备共同的背景知识,否则谈话就进行不下去。

语用预设具有以下几个基本特点:主观性、共知性、隐蔽性等。

预设在语篇中的作用也是语言学家关注的方面,尤其在博物馆解说词中,预设的作用更不容小觑。

二、语用预设在解说词中的应用及其效果1.使用预设的主观性进行铺垫、展开情节解说员在开场时,其解说词通常会运用语用预设的主观性这一特点,展开叙事情节,概括文物意蕴,为讲解的展开提供背景,参观者可能具备相同的认知,也可能不具备,但可以从接收到的信息中推断并理解预设的内容,这便是巧用预设的主观性,把接收信息的人导入一定的语境,融入一定的理解范围,进入所营造的环境中去。

例如元代沉船出土瓷器精品展刚开场时的解说词:大约六百多年前的元代末期,一艘沿漕运航道疾驰的大型木船突然碰撞暗滩,顿时船体撕裂沉没,船上的人仓惶逃离,根本无暇顾及精美的生活用品。