语言预设讲解

- 格式:pptx

- 大小:472.03 KB

- 文档页数:2

浅谈语言经济性原则和语用预设的一致性与非一致性发表时间:2012-06-04T11:22:37.123Z 来源:《时代报告(学术版)》2012年3月(下)供稿作者:徐梨苹彭灵芝[导读] 本文涉及了语言的经济性原则和语用预设,阐述了语言经济性原则和语用预设的内涵以及两者之间的关系。

徐梨苹彭灵芝(武汉科技大学外国语学院,湖北武汉 430065)中图分类号:H1 文献标识码:A 文章编号:1033-2738(2012)03-0000-01 摘要:语言经济性原则是指在语言使用中,尽可能减少说话人和听话人的力量消耗,以经济省力的形式来完成语言交际的功能,而语用预设是指交际双方所共有的知识。

当今语言研究中,将语言理论与实际应用相联系越来越受到关注。

本文运用语言经济性原则与语用预设对实例进行研究,从而探讨二者之间的一致性与非一致性,以期对今后语用研究开辟新的研究方向。

关键词:语言经济性;语用预设;一致性;非一致性一、引言近年来语言经济性原则和语用预设已成为语言学界研究热点。

尽管目前已有不少学者对语用预设和语言经济性原则进行了分别研究,但是将两者结合在一起的研究甚少。

在当前语言研究向着跨学科发展的大背景下,笔者认为有必要将语用预设和语言经济性原则结合起来进行全面认真的研究。

本研究关注的是语用预设的使用是否使语言符合语言经济性原则,达到说话人与听话人都省力的效果,顺利完成交际。

本文旨在分析语用预设和语言经济性的一致性与非一致性,阐明其相互关系。

为以后对语用预设和语言经济性原则的研究给予启示。

二、语言经济性原则与语用预设国内外学者对语言和经济的研究分为两类:从语言外部进行的语言经济学,主要是借助经济学的原理来指导与理解语言政策,外语教学和语言使用活动中的宏观微观问题。

从语言内部来考察语言系统中符合经济性的特点。

如:经济原则在言语交际中运行的语用特点(陈新仁,1994)。

本文主要是从语言内部研究语言的经济性原则。

(一)语言经济性原则。

广告语言中超常搭配现象的语用预设分析等一、引言商业广告是我们获取各种信息的主要来源,其终极目标是推销商品。

广告的成功与否在很大程度上决定于广告的语言。

因此,广告主为了推销自己的商品,费尽心思在语言上大做文章,创造出大量的超常搭配现象,以此吸引消费者的注意。

在此,我们结合语用学中的语用预设理论,来考察预设在广告的所起的作用。

期望能够使广告语言设计方案更科学,最终帮助广告实现其应有的目的。

1.超常搭配一个词能与某些词组合,而不能与另一些词组合,这是因为词的组合是有条件的,这种条件表现在两个方面:(1)符合语法组合规则。

(2)符合语义组合规则。

如“吃”能与“饭”组合,“甜”能与“饼”组合,因为它们既符合语法组合规则,又符合语义组合规则。

我们不能说“吃天”、“甜星”,因为它们虽然符合语法组合规则,却不符合语义组合规则。

可见,词与词的搭配除了语法上的制约之外,还决定于概念问的关系能否成立,意义的搭配必须具有现实的可接受性。

然而,值得注意的是,在实际的表达中有许多“超常”的搭配,即违反了上述的搭配规则,将不能搭配的词语组合在一起。

在语言表达中,超常搭配有时能产生奇特的表达效果,即词语组合在一起会产生语义“溢出”现象,就是搭配中的词义会互相渗透,互相影响,增加传递的信息量,产生“1+1>2”的效应。

它使得表义更加丰富,信息量也更加充实。

在商业传播中,超常搭配是常见的,在这些表面上看起来不合常规的搭配后边,我们往往可以领会产品的功效和特征,领悟新的消费观念。

广告语作为精炼的语言符号,超常搭配所产生的“1+1>2”的效应更加突出。

它通过对语言要素进行一定的改造和设计,迫使受众以一种批判、挑剔、探究的眼光去感知、接受广告语言,进而接受广告宣传的产品。

不过要注意:超常搭配必须控制在“可认知”的范围之内。

这个“可认知”就涉及到广告语语用预设的问题。

只有当其预设能被受众领悟时,这种搭配才达到其“超常”的目的。

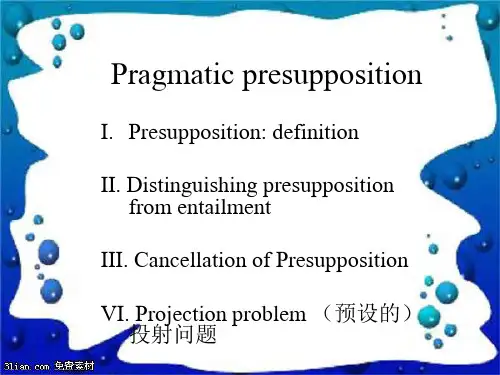

语用预设1.引言预设一直以来都是语言学尤其是语义学和语用学领域争议颇多的研究课题。

一方面,预设类似于蕴涵能脱离语境而存在,而另一方面,预设似乎对语境,例如句内语境又具有敏感性传统上,语义学理论将预设看作是基于语句间真值条件的一种语义关系。

语用学理论则倾向于把预设作为有效执行言语行为的适切条件或者说话人及其听话人共享的共有知识来对待。

2. 语用预设的概念预设也称“前设”、“先设”、“前提”,同时它也是一种推理,是从另外一个角度进行的推理即在语言结构的基础上,依靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语意义的先决条件。

预设一般可分为语义预设(Semantic presupposition)和语用预设(Pragmatic presupposition)两种。

语义预设建立在真值条件基础上,绝大部分是由语言本身所引起的。

如John’s brother is ill.无论这话真实与否,前提“John has a brother”一直存在,此预设由属格“’s”而来。

可见语义预设是语句命题本身所拥有的一种意义,是静态的、抽象的。

但在具体的话语交际中,语句总是与具体使用相联系,处于一定的语境中,因此从单纯的语义角度来研究预设显然是不够的,有必要从语言使用的角度来研究预设,这就构成了预设的语用研究。

语用预设是指“那些对语境敏感的,与说话人(有时包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”(何自然,1997:68)。

语用预设把预设和说话人联系在一起,与语境密切相关,是动态的、具体的。

语用预设一般可从以下五个方面来理解:(1)语用预设是说话人或当事人对语境所作的设想。

说话人对自然语言环境有他自己的理解,有一些设想,并基于这些设想展开话语交际,语用预设是话语产生的背景信息。

(2)语用预设涉及说话人或当事人的态度和意图。

说话人想通过自己的话语表明自己的观点态度,并希望听话者理解他的话中语,以达到说话人想要的效果。

(3)语用预设涉及说话人所作强调。

蕴含和预设的区别语言学概论例子蕴含和预设是语言学中重要的概念,它们在逻辑推理和语言交流中起着至关重要的作用。

在本文中,我们将深入探讨蕴含和预设的区别,并通过语言学概论的例子来加深理解。

1.蕴含和预设的定义蕴含是指如果P成立,则Q也成立的关系,通常表示为P→Q。

而预设则是说话人在进行语言交流时默认假设对方已经知晓或者同意的信息。

这两个概念都在语言交流中起到重要作用,但又有着明显的区别。

2.蕴含和预设的区别蕴含是一种逻辑关系,它表达的是一个命题逻辑上的关系,即如果P成立,则Q也必然成立。

而预设则更多地涉及到语境和语用,它是因为交际者之间的共同背景知识和共识而产生的一种默认的陈述。

3.语言学概论的例子为了更好地理解蕴含和预设的区别,我们可以通过语言学概论中的例子来加深理解。

对于一句话“他在家吗?”如果说话人的预设是知道对方今天生病了,在这种情况下,“他在家吗?”的含义其实是在询问对方是否留在家里休息。

这里的预设是基于交际者之间的共同背景知识而产生的。

而如果我们考虑蕴含的例子,可以想象一个逻辑推理的情景,比如“如果今天下雨,那么明天会很湿”。

这里的蕴含关系在逻辑上是成立的,即如果今天下雨,则明天会很湿。

这和预设的例子有着明显的区别,前者更多地涉及到逻辑推理,后者则更多地涉及到语境和语用。

4.个人观点和理解对于蕴含和预设的区别,我个人认为它们在语言交流中都是至关重要的概念。

蕴含关系帮助我们在逻辑推理和论证中建立起合乎逻辑的关系,而预设则帮助我们在语言交流中更好地理解对方的意图和表达。

在实际的交际中,我们经常会遇到预设的情况,了解和理解预设的存在对于沟通的顺利进行至关重要。

总结回顾通过本文的探讨,我们深入理解了蕴含和预设的区别,并通过语言学概论的例子加深了对这两个概念的理解。

蕴含和预设在语言学中都具有重要的地位,它们帮助我们更好地进行逻辑推理和语言交流,促进了有效的交际和沟通。

在知识的文章格式中,我们可以使用序号标注来更清晰地表达观点和例子,从而帮助读者更好地理解和接受文章内容。

浅谈言语交际中语用预设的合适性\共知性和文化差异性语用预设作为一种语用推理,具有主观的、动态的、依赖于语境的意义。

语用预设的理解因文化背景的不同而存在差异。

在跨文化交际中,语用预设的理解基于各种不同的社会文化背景知识。

认识了解预设的语用特征对成功的交际至关重要。

探讨语用预设的合适性、共知性和文化差异性,对成功地进行言语交际有着十分重要意义。

语用预设合适性共知性文化差异言语交际一、引言语用预设是指“对语境敏感的、与说话人(有时还包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”。

keenan则指出,许多句子要在受文化制约的条件或语境得到满足的情况下方可被理解,这些条件自然地成为该句子的预设前提。

从语用学角度观察,语用预设不同于语义预设,它把预设和说话人联系在一起,即预设是说话人的预设;而语义预设是指把预设和句子或者句子的命题联系在一起, 即预设是句子本身具有的一层意义。

语义预设是客观的、非语境性的、静态的,但有时无法对预设概念做出充分合理的解释。

因为预设并不像其他语义关系(如蕴涵关系)那样,独立于语言使用之外,仅为语言本身所固有。

预设除了语言本身的固有特征之外,与说话人以及其他非语言因素的关系十分密切,是一种主观的、动态的、依赖于语境的意义,因而也是开放的。

语用预设在言语交际中扮演着十分重要的角色,探讨语用预设的合适性、共知性和文化差异性等特征对成功进行言语交际具有重要意义。

二、语用预设的合适性所谓合适性,指预设要跟发话人所处的语境相适应,是说话人在说出一句话前对语境所作出的一种假设,这种假设的语境必须符合现实语境,否则说出的话语就不合适,预设就不成立。

何兆熊认为“语用前提实际上存在于整个交际语境之中,是语境的一部分”。

例如,一家美国银行在中国开业,董事长在开业致辞上这样说道:“我们的银行像万里长城坚不可摧。

”当中国人听到这句话时,就会想到万里长城的确很坚固,他们的银行像万里长城,资金一定很雄厚,可以放心的把钱存在他们的银行里。

举例说明什么是句子的预设语言文章一:预设语言引导我们如何理解句子什么是句子的预设语言?简单来说,就是指我们在阅读一段文字时根据已知信息所设定的语言背景和理解环境。

这种设定作用非常重要,因为它显著影响我们对于具体句子的理解。

下面举几个例子以展示预设语言的作用:例一:今天的天气真好!假如我们知道在说话的地点天气通常是雨天,则句子更大程度上是表达一种惊喜,然而如果这个地点通常是晴天,则句子更可能是一种常态表述。

例二:明天休息,你想干什么?如果说这个确切的时间是周日,则更有可能是表达对周末休息生活的想象;但如果是在平常日而言,则句子的意义就更侧重于寻求对方的意见和计划。

从上面的例子可以看出,句子的意义往往需要通过预设语言来辅助理解和补充信息。

更大程度上,这些预设语言是基于我们在生活中的经验、文化习惯和社交背景而形成的。

比如,两个人之间的谈话句子与新闻报道的句子就需要具备完全不同的预设语言。

知识点一:句子的语言环境一个句子不能脱离其所处的语言环境而单独理解。

如果你把它单独提出来,它的意义会变得模糊甚至不可理解。

而一个语言环境包含的信息不仅是句子所包含的字面意义,它还需要依靠读者的判断和解释,才能表达完整的意思。

知识点二:语言背景和文化环境一个句子的意思和情感色彩,很大程度上受到语言背景和文化背景的影响。

例如,在中文中,“我爱你”通常表达的是一种强烈的感情色彩,但在英文中,它更容易表示比较普通的关怀和友好。

这就来源于中西方不同文化对于爱情的理解和表达方式不同。

知识点三:言语的交际功能句子的预设语言也与其言语交际功能有关。

比如,在一次争吵中说出来的一句话,可能有这样那样的历史文化和情感背景。

但是在这种情境下,它的言语交际功能则是退让、承认错误或制止对方。

总之来说,预设语言是我们理解句子的关键。

了解和应用它,不仅可以更好地理解语言,而且能取得更好的交流效果。

在实际阅读和交流中运用这种语言背景,能更好地避免“说者不同意,听者不同”这种情况,让语言传达更加明确和准确。

《蕴含和预设的区别——语言学概论》1. 概述在语言学中,蕴含和预设是两个非常重要的概念,它们在语言表达和交流中扮演着重要的角色。

本文将从蕴含和预设的定义开始,逐步深入探讨它们的区别,并结合语言学概论的例子,帮助读者更好地理解这两个概念。

2. 蕴含的定义和例子蕴含是指从一个陈述中可以推导出另一个陈述的关系。

当我们说“如果今天下雨,那么路上会很滑”。

这句话蕴含了“如果路上很滑,那么今天下雨了”。

蕴含是一种逻辑上的推理关系,它可以帮助我们理解语言表达的进一步含义。

3. 预设的定义和例子预设是指说话者在交流时假定对方已经了解或者同意的信息。

当我们说“我又换了新无线终端”,就预设了对方已经知道我们之前有一部无线终端。

预设是语言交际中常见的现象,它可以帮助说话者简化语言表达,同时也涉及到说话者和听话者之间的交流默契。

4. 蕴含与预设的区别蕴含和预设虽然都涉及到语言表达中的额外含义,但它们之间存在着明显的区别。

蕴含是逻辑上的推理关系,是从一个陈述推导出另一个陈述;而预设是说话者在交流中假定对方已经了解的信息。

在实际语言交际中,我们常常会同时运用蕴含和预设,以达到更准确、简洁的表达。

5. 语言学概论中的例子在语言学概论中,蕴含和预设也有着丰富的例子。

在语义学中,我们经常通过分析词语之间的蕴含关系来理解其含义的丰富性;而在语用学中,预设则涉及到说话者和听话者之间的认知和交流模式。

通过深入研究语言学概论中的例子,我们可以更好地理解蕴含和预设在语言学中的实际运用。

6. 总结与回顾通过对蕴含和预设的区别以及语言学概论中的例子的探讨,我们可以清晰地理解这两个概念在语言表达和交流中的重要性。

蕴含和预设不仅帮助人们更准确地理解语言表达的含义,同时也反映了语言交际中的复杂性和多样性。

深入理解蕴含和预设,有助于我们更好地掌握语言学的基本知识,同时也丰富了我们对语言交际的认识。

7. 个人观点和理解在我看来,蕴含和预设是语言学中非常有趣和重要的概念。

![英语语言学概论语用预设[1]](https://uimg.taocdn.com/57b07aa0f12d2af90242e6f8.webp)

幼儿园小班语言优秀教案《我的鞋子》含反思《小班语言优秀教案《我的鞋子》含反思》这是优秀的小班语言教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!一、活动名称:我的鞋子二、预设目标:1、能用语言、歌曲等不同的形式表达自身所获得的不同感受。

2、通过创编歌曲,发展幼儿的想象力。

3、激发幼儿在集体面前大胆表达、交流的兴趣。

4、教幼儿养成细心、认真的学习态度。

三、资料准备和环境创设:1、幼儿会唱歌曲《大鞋小鞋》,并改编过一段歌词。

2、教师安排场地:地毯、报纸、海洋球、稻草、石子四、重难点:重点:能表达自身的感受难点:创编歌曲五、活动流程:幼儿自由体验创编歌曲六、活动过程:1、幼儿自由体验:(1)、师:今天,我们要带鞋婴幼儿去玩玩,你们看看哪些地方?(幼儿自由说)我们带鞋婴幼儿去踩一踩,看看鞋婴幼儿会发出什么声音。

(幼儿在不同的地方走走,体验不同的感受)教师重点指导幼儿区别各种不同的声音,并能用较形象的象声词表示出来。

(2)、互相交流:如:我踩在海洋球上,发出哗啦啦的声音教师可以让个别幼儿再去踩踩,其它幼儿倾听,并表达自身的感受,幼儿可以用不同的象声词表达鞋子踩在某一地方的声音,如:踩在石子上,听到嚓嚓嚓的声音;踩在石子上,听到唰唰唰的声音。

教师还可以让幼儿感受两种对比较明显的声音,如:地毯上的声音较轻,可以用较轻的声音表达,海洋球的声音较响,可以用响的声音表达。

2、创编歌曲:(1)、幼儿演唱歌曲《大鞋小鞋》摘句:的笃的笃的的的的笃(唱的时候可以轻一点)(2)、演唱改编的一段歌词我穿自身的鞋呀,真呀真舒服,踩在地板上呀,咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚。

(3)、幼儿创编歌曲:a、幼儿自由结伴,选择场地进行创编,教师随机指导。

如:我穿自身的鞋呀,真呀真舒服,踩在海洋球上,哗啦哗啦哗啦啦啦啦啦,哗啦哗啦哗啦啦啦啦啦。

b、创编的时候要注意跟上节拍,注意声音的运用。

c、能初步体验合作的快乐。

可以采用多种演唱方式,如领唱、齐唱、重唱等。

正面提问法正面提问:向采访对象直截了当地说明自己的采访目的,开门见山地提出问题。

正面提问法开诚布公是记者运用频率最高的提问方法。

倘若一个国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的瞭望者,他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,及时发出警报。

————约瑟夫-普利策发现问题,而问题本身就是正常中的反常,是舆论的热点,人们的看点,所以当记者带着问题和质疑出现时,很容易就被人们记住了。

记者采访目的就是采取信息,通过正面提问所问的内容,大多都是公众应知而未知的基本事实信息和政府所持有的态度。

新闻发言人的重要职责就是发言;要充分利用记者发布会和记者采访等各种渠道,给记者喂料,把该发布的信息发出去,把公众普遍关心的问题回应好,让公众的知情权得到满足。

负面设问法负面设问:记者带着先入为主的负面态度,故意使用一些贬义的词汇,从负面角度来提出问题的方法。

怎么回应负面设问?任何事物都有正反两面,当你只强调问题的时候,积极的一面往往就会被忽略了,面对负面设问一定要正面作答,如何正面作答?分为2步,不说否定词,把否定词换成正面表述,不说否定式,把否定式换成正面语句。

例如问题是,在这次事故处置中,是不是有一些不成功的地方?要否定不成功的观点,正确的回答是,我不认为这次事故处置是不成功的,然后把话题切入到对事件的具体处置中做正面表述,把回答的重点放在展示政府的行动力上,阐释政府具体做了什么重要的工作,采取了什么切实有效的措施,取得了哪些效果。

在这次事故处置中,是不是有一些不成功的地方?这是个否定式,我们应该把重点放在事物的另一面,通过表达正在进行,想法设法,千方百计等态度,展示负责任的形象。

侧面提问法侧面提问:就是从侧面入手,迂回曲折,旁敲侧击,用这种方式提出问题的方法;侧面提问使用的场合:1.面对不熟悉的采访对象,从一般性话题聊开,如采访对象的工作,兴趣,生活等情况,逐渐把谈话引入正题。

2.被采访对象不愿意被采访或者不愿意说出事件真相时,记者的正面提问不能奏效时,记者常常会采取从侧面入手,通过测问的方法。

蕴含和预设的区别语言学概论例子

在语言学中,蕴含(implicature)和预设(presupposition)是两个重要的概念,它们描述了言语表达中的含义与信息。

下面是关于蕴含和预设的例子:

蕴含:

例子1:

甲:你今天为什么没去上班?

乙:我车子坏了。

在这个例子中,甲问乙为什么没去上班,乙回答说车子坏了。

虽然乙没有明确说他因为车子坏了所以没去上班,但是我们可以通过蕴含来理解这个信息,即乙没去上班是因为他的车子坏了。

例子2:

甲:你喜欢西瓜吗?

乙:我不喜欢吃生的。

在这个例子中,甲问乙是否喜欢西瓜,乙回答说他不喜欢吃生的。

尽管乙没有明确回答他喜不喜欢西瓜这个问题,但是我们可以通过蕴含来理解他的回答,即乙不喜欢西瓜。

预设:

例子1:

甲:你有没有还我的书?

乙:我昨天还给你了。

在这个例子中,甲问乙是否还了他的书,乙回答说他昨天还给了甲。

乙的回答预设了他之前借了甲的书,这也是他回答的前提条件。

例子2:

甲:你不是有个兄弟吗?

乙:是,他是医生。

在这个例子中,甲认为乙有个兄弟,乙回答说他的兄弟是医生。

乙的回答预设了他有一个兄弟的存在,这也是他回答的前提条件。

这些例子展示了蕴含和预设在语言交际中的应用,它们帮助我们理解言语表达的更深层含义和前提条件。