语言学预设

- 格式:ppt

- 大小:116.00 KB

- 文档页数:2

语用预设相关研究文献综述语用预设领域的研究成果随着时间的推移不断的深入和丰富,相关研究论著的相继发表,预设的研究也取得了重大成果,这些论著记录了预设的研究发展历程,代表着各个阶段预设的研究水平,同时也为以后继续进行相关的研究的学者奠定基础。

本文对这些相对零碎但是丰富的研究资料进行系统分析,使整个语用预设的研究现状在学术上给读者呈现宏观的认识,以便探究预设文献研究的大致水平以及基本状况。

标签:语用预设;综述;预设理论;应用研究一、引言预设又称前提、先设,由德国哲学家弗雷格率先提出,他认为任何命题都存在着“一个理所当然的预设”。

随后英国的斯特劳森发展,将预设看做是自然语言中一种特殊的推理现象。

随着预设的发展,语言学家们发现,预设进入语言学范畴以后,慢慢进入了语用学范畴。

随着国内外预设研究的不断深入,预设理论也更加全面与系统化,其理论的应用研究开始引起学者们的兴趣。

二、国外研究现状弗雷格在《意义和所指》中用“预设”解释了语义中的逻辑现象。

预设本来是逻辑学概念,后来进入到语用学领域。

利奇将预设分成逻辑和语用预设,法国语言学家基南把预设看作是话语的社会合适性所需要满足的条件。

菲尔摩(1971)结合言语行为理论分析语用预设。

斯特劳森在1950年提出了预设新理论,预设理论得到了进一步发展。

佩斯在他的《语用学》一书中进行了预设理论的论述。

戴维·克里斯特尔把预设定义为“与语言相关的,当说话人说某一句子时所持有的假设。

”莱文森指出,预设有两大区别特征,一是可取消性,二是依附于表层结构。

卡图南(1973)列举了主要的预设触发语,列文森(1983)列举了13种预设触发语的类型,和卡图南的分类大致相同,但是多了一种类型。

国外的理论应用研究近几年也开始涌现:Stalnaker 在1974年提出了两个有巨大影响的主张,2006年Ippolito 从语义合成的角度探讨虚拟条件句中的预设投射现象。

其后,Schlenker在2007年提出了透明理论,进一步将预设投射问题的研究向纵深推进。

语用预设1.引言预设一直以来都是语言学尤其是语义学和语用学领域争议颇多的研究课题。

一方面,预设类似于蕴涵能脱离语境而存在,而另一方面,预设似乎对语境,例如句内语境又具有敏感性传统上,语义学理论将预设看作是基于语句间真值条件的一种语义关系。

语用学理论则倾向于把预设作为有效执行言语行为的适切条件或者说话人及其听话人共享的共有知识来对待。

2. 语用预设的概念预设也称“前设”、“先设”、“前提”,同时它也是一种推理,是从另外一个角度进行的推理即在语言结构的基础上,依靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语意义的先决条件。

预设一般可分为语义预设(Semantic presupposition)和语用预设(Pragmatic presupposition)两种。

语义预设建立在真值条件基础上,绝大部分是由语言本身所引起的。

如John’s brother is ill.无论这话真实与否,前提“John has a brother”一直存在,此预设由属格“’s”而来。

可见语义预设是语句命题本身所拥有的一种意义,是静态的、抽象的。

但在具体的话语交际中,语句总是与具体使用相联系,处于一定的语境中,因此从单纯的语义角度来研究预设显然是不够的,有必要从语言使用的角度来研究预设,这就构成了预设的语用研究。

语用预设是指“那些对语境敏感的,与说话人(有时包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”(何自然,1997:68)。

语用预设把预设和说话人联系在一起,与语境密切相关,是动态的、具体的。

语用预设一般可从以下五个方面来理解:(1)语用预设是说话人或当事人对语境所作的设想。

说话人对自然语言环境有他自己的理解,有一些设想,并基于这些设想展开话语交际,语用预设是话语产生的背景信息。

(2)语用预设涉及说话人或当事人的态度和意图。

说话人想通过自己的话语表明自己的观点态度,并希望听话者理解他的话中语,以达到说话人想要的效果。

(3)语用预设涉及说话人所作强调。

语言学中对预设的探讨-逻辑学论文-哲学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——预设是自然语言中常见的一种语言现象,人们通常用预设来表达已知的信息。

国外学者对预设的研究由来已久,自19 世纪末关于指称问题探讨时就开始关注预设这一概念。

德国数学家、1为逻辑概念加以研究的学者。

自弗雷格之后,罗素(ussell,1905)、斯特劳森(Strawson,1950),塞尔(Sellars,1954)等相继在文章中谈到预设。

他们的研究激起了学者们对预设理论的浓厚兴趣,有关预设的定义、预设的性质、预设触发语的问题,以及预设的可取消性和预设的投射问题不断进入研究者的视野中。

一、哲学中对预设的讨论(一)弗雷格的预设理论弗雷格在文章《论涵义和指称》(On Sense andeference,1892)中最早提到语言使用中的预设现象。

他认为,普通名称和单独名称都有涵义和指称,名称的指称即该名称所指的对象;名称的涵义即名称的意义,也就是人们所熟知了解的意义。

弗雷格指出,句子也有涵义和指称,句子的涵义就是它所表达的思想,也即命题。

句子的指称是该句子的真假值。

他认为,如果一个句子所含有的单独名称没有指称,那么这个句子就没有指称,也就是此时该语句没有真假值。

在此,借用弗雷格最经典的例子来阐述这个问题:(1)Kepler died in misery. (开普勒死于贫困之中。

)(2)Kepler died in misery. Kepler designatessomething.(3)Kepler did not die in misery. (开普勒没有死于贫困之中。

)(4)Kepler did not die in misery. the nameKepler has no reference.弗雷格指出,如果句(1)开普勒死于贫困之中的单独名称开普勒没有指称,也就是说,事实上没有开普勒这个人,那么这个句子就没有指称,这个句子就既不是真的,也不是假的。

蕴含和预设的区别语言学概论例子蕴含和预设是语言学中重要的概念,它们在逻辑推理和语言交流中起着至关重要的作用。

在本文中,我们将深入探讨蕴含和预设的区别,并通过语言学概论的例子来加深理解。

1.蕴含和预设的定义蕴含是指如果P成立,则Q也成立的关系,通常表示为P→Q。

而预设则是说话人在进行语言交流时默认假设对方已经知晓或者同意的信息。

这两个概念都在语言交流中起到重要作用,但又有着明显的区别。

2.蕴含和预设的区别蕴含是一种逻辑关系,它表达的是一个命题逻辑上的关系,即如果P成立,则Q也必然成立。

而预设则更多地涉及到语境和语用,它是因为交际者之间的共同背景知识和共识而产生的一种默认的陈述。

3.语言学概论的例子为了更好地理解蕴含和预设的区别,我们可以通过语言学概论中的例子来加深理解。

对于一句话“他在家吗?”如果说话人的预设是知道对方今天生病了,在这种情况下,“他在家吗?”的含义其实是在询问对方是否留在家里休息。

这里的预设是基于交际者之间的共同背景知识而产生的。

而如果我们考虑蕴含的例子,可以想象一个逻辑推理的情景,比如“如果今天下雨,那么明天会很湿”。

这里的蕴含关系在逻辑上是成立的,即如果今天下雨,则明天会很湿。

这和预设的例子有着明显的区别,前者更多地涉及到逻辑推理,后者则更多地涉及到语境和语用。

4.个人观点和理解对于蕴含和预设的区别,我个人认为它们在语言交流中都是至关重要的概念。

蕴含关系帮助我们在逻辑推理和论证中建立起合乎逻辑的关系,而预设则帮助我们在语言交流中更好地理解对方的意图和表达。

在实际的交际中,我们经常会遇到预设的情况,了解和理解预设的存在对于沟通的顺利进行至关重要。

总结回顾通过本文的探讨,我们深入理解了蕴含和预设的区别,并通过语言学概论的例子加深了对这两个概念的理解。

蕴含和预设在语言学中都具有重要的地位,它们帮助我们更好地进行逻辑推理和语言交流,促进了有效的交际和沟通。

在知识的文章格式中,我们可以使用序号标注来更清晰地表达观点和例子,从而帮助读者更好地理解和接受文章内容。

蕴含和预设的区别语言学概论例子

在语言学中,蕴含(implicature)和预设(presupposition)是两个重要的概念,它们描述了言语表达中的含义与信息。

下面是关于蕴含和预设的例子:

蕴含:

例子1:

甲:你今天为什么没去上班?

乙:我车子坏了。

在这个例子中,甲问乙为什么没去上班,乙回答说车子坏了。

虽然乙没有明确说他因为车子坏了所以没去上班,但是我们可以通过蕴含来理解这个信息,即乙没去上班是因为他的车子坏了。

例子2:

甲:你喜欢西瓜吗?

乙:我不喜欢吃生的。

在这个例子中,甲问乙是否喜欢西瓜,乙回答说他不喜欢吃生的。

尽管乙没有明确回答他喜不喜欢西瓜这个问题,但是我们可以通过蕴含来理解他的回答,即乙不喜欢西瓜。

预设:

例子1:

甲:你有没有还我的书?

乙:我昨天还给你了。

在这个例子中,甲问乙是否还了他的书,乙回答说他昨天还给了甲。

乙的回答预设了他之前借了甲的书,这也是他回答的前提条件。

例子2:

甲:你不是有个兄弟吗?

乙:是,他是医生。

在这个例子中,甲认为乙有个兄弟,乙回答说他的兄弟是医生。

乙的回答预设了他有一个兄弟的存在,这也是他回答的前提条件。

这些例子展示了蕴含和预设在语言交际中的应用,它们帮助我们理解言语表达的更深层含义和前提条件。

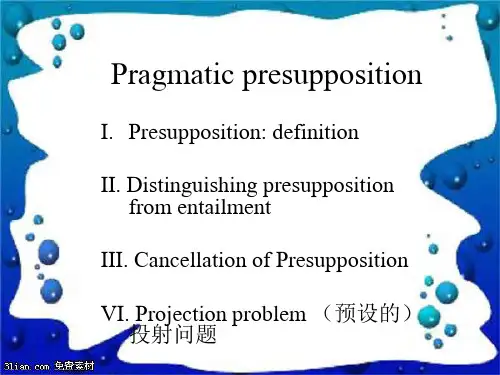

语用学(第五章)一共六章语用学主讲教师:徐志奇主讲教师:第五章预设什么叫预设预设与蕴涵的关系语义预设和语用预设预设的利用一、什么叫预设什么叫预设预设(presupposition)或译为“预设(presupposition),或译为“前先设”广义的预设,提”、“先设”。

广义的预设,指交际双方预先设定的信息,双方预先设定的信息,即说话和写作时假定对方已知的信息。

狭义的预设,假定对方已知的信息。

狭义的预设,是在句义中体现出或暗含着的某些客观事情况。

态、情况。

预设是使用一个句子的先决条件,预设是使用一个句子的先决条件,也是是使用一个句子的先决条件一种推理,一种推理,它以实际的语言结构意义为根靠逻辑概念、语义、据,靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语的先决条件。

语的先决条件。

预设从内容分有存在性预设和事态性预设两种:设两种:存在性预设是指客观存在的人事物是指客观存在的人事物。

存在性预设是指客观存在的人事物。

事态性预设是指人事物的情况状态是指人事物的情况状态。

事态性预设是指人事物的情况状态。

例如:例如:①甲:你怎么迟到了?你怎么迟到了?我的自行车给偷走了。

乙:我的自行车给偷走了。

乙的这句话有如下预设:乙的这句话有如下预设:1、存在一种叫自行车的车子;乙有自行车。

行车的车子;2、乙有自行车。

否则乙就不会对甲说这句话,甲说这句话,这句话也不能成为乙解释为什么迟到的理由,甲也无从推导出它的含义。

迟到的理由,甲也无从推导出它的含义。

二者同为存在性预设。

同为存在性预设。

杯中的普洱茶真好喝。

②杯中的普洱茶真好喝。

要使此语的句义得以形成,必须有如下预设:要使此语的句义得以形成,必须有如下预设:至少有一个杯子;存在一种叫普洱的茶;1、至少有一个杯子;2、存在一种叫普洱的茶;杯子中有普洱茶;说话人喝过杯中的茶。

3、杯子中有普洱茶;4、说话人喝过杯中的茶。

否则其会话含义(是向对方发出提醒,否则其会话含义(是向对方发出提醒,或进行劝告等)无法表达和推导出来。

浅谈语义预设及语用预设

随着语言的发展和使用越来越广泛,语言学家们开始关注一些与单纯词语意义无关的因素,如文化、背景、语用等,这些因素会影响到语言的真正含义。

根据这些因素,出现了语义预设和语用预设这两个概念。

语义预设指的是当一个词或语句在被使用时,人们假设这个词或语句还包含了其他未被直接表达出来的含义。

这些含义是人们根据词、句子或文本中的某些线索推断出来的,而不是直接从字面上理解得出的。

这些线索可以是语境、背景或者说话人的语调和表情等因素。

例如,在英语中,人们通常认为“好吃的苹果”是指“味道很好的苹果”,但是在某些情况下,“好吃的苹果”可以意味着“苹果比较大或者甜度较高”。

语用预设则指的是在特定语境中,某个意思或词语的用法是被期望的。

这个概念是源于对言语行为理论的研究。

所谓的言语行为是指通过语言来执行特定的操作,例如请求、承诺、威胁等等。

一些言语行为的成功执行需要对语境进行理解,了解不同人的思考方式和行为习惯。

在某些语境下,人们会将语言的目的解读为一种间接的方式,而在另一些语境中,通过表面上的字面意义来解读语言。

例如,在一个礼貌、零点议题很重要的环境中,询问某个人的年龄,并不是一种合适的做法。

总的来说,语义预设和语用预设是一种基于语音语言的周边信息,提供了更涵盖的理解语言含义的方法。

了解这些概念

可以帮助我们更好地理解语言,并且更好地在交流和日常沟通中使用语言。

《蕴含和预设的区别——语言学概论》1. 概述在语言学中,蕴含和预设是两个非常重要的概念,它们在语言表达和交流中扮演着重要的角色。

本文将从蕴含和预设的定义开始,逐步深入探讨它们的区别,并结合语言学概论的例子,帮助读者更好地理解这两个概念。

2. 蕴含的定义和例子蕴含是指从一个陈述中可以推导出另一个陈述的关系。

当我们说“如果今天下雨,那么路上会很滑”。

这句话蕴含了“如果路上很滑,那么今天下雨了”。

蕴含是一种逻辑上的推理关系,它可以帮助我们理解语言表达的进一步含义。

3. 预设的定义和例子预设是指说话者在交流时假定对方已经了解或者同意的信息。

当我们说“我又换了新无线终端”,就预设了对方已经知道我们之前有一部无线终端。

预设是语言交际中常见的现象,它可以帮助说话者简化语言表达,同时也涉及到说话者和听话者之间的交流默契。

4. 蕴含与预设的区别蕴含和预设虽然都涉及到语言表达中的额外含义,但它们之间存在着明显的区别。

蕴含是逻辑上的推理关系,是从一个陈述推导出另一个陈述;而预设是说话者在交流中假定对方已经了解的信息。

在实际语言交际中,我们常常会同时运用蕴含和预设,以达到更准确、简洁的表达。

5. 语言学概论中的例子在语言学概论中,蕴含和预设也有着丰富的例子。

在语义学中,我们经常通过分析词语之间的蕴含关系来理解其含义的丰富性;而在语用学中,预设则涉及到说话者和听话者之间的认知和交流模式。

通过深入研究语言学概论中的例子,我们可以更好地理解蕴含和预设在语言学中的实际运用。

6. 总结与回顾通过对蕴含和预设的区别以及语言学概论中的例子的探讨,我们可以清晰地理解这两个概念在语言表达和交流中的重要性。

蕴含和预设不仅帮助人们更准确地理解语言表达的含义,同时也反映了语言交际中的复杂性和多样性。

深入理解蕴含和预设,有助于我们更好地掌握语言学的基本知识,同时也丰富了我们对语言交际的认识。

7. 个人观点和理解在我看来,蕴含和预设是语言学中非常有趣和重要的概念。

一综述1.1 关于预设预设(presupposition),又译做“前提”“先设”,是语言学研究中的一个很重要的内容。

预设最初是在语言哲学领域内进行研究的,预设概念的提出源于哲学家对所指(reference)和所指词语(referring expressions)性质的争论。

1892年德国哲学家弗雷格(Gottlob Frege)在《论涵义和指称》(On Sense and Nominatum,也有人译做《意义与所指》)一文中首先使用预设概念来解释一些语义中的逻辑现象。

弗雷格认为:“无论断言的是什么,一个理所当然的前提是:被使用的专名,简单的或复合的,具有指称”,“名称‘开普勒’指示某人这个前提既是‘开普勒悲惨地死去’这个断言的前提,也是其否定的前提”(参见涂纪亮1988:14、15)。

之后,罗素(Bertrand Russell)、斯特劳森(Peter F.Strawson)、唐奈兰(Keith S.Donnellan)等语言哲学家围绕“所指”问题又进一步研究探讨了预设问题(同上:67—143)。

20世纪60年代语言学领域开始引入预设概念,并且伴随着生成语义学的发展,1969—1976年间,预设研究出现一个高潮。

语言学家先是在逻辑语义学领域内研究预设,把预设看成是两个命题间的真值条件关系;后来语言学家又发现预设与语境关系紧密,因而又从语用学方面去研究预设。

现在,很多学者又从认知、关联、篇章学、交际等角度探讨预设问题。

关于预设的定义、范围,语言学家尚未达成共识。

一般说来,预设的内容不外以下几个方面:①真值条件;②交际双方的共有知识;③言语行为的适宜条件。

因为我们所要讨论的预设触发语与语句紧密相关,为研究方便,我们对预设做如下界定:预设是通过语句反映出来的言语背景,是发话人作为受话人的已知信息在语句中进行附带陈述的背景部分,是认知语境的一部分。

它不包括交际双方的共有知识、言语行为的适宜条件等研究内容,是人们通常所说的狭义预设。

句子语义学词和词之间有各种各样的意义关系,我们称之为sense relation。

句子也一样,可以有各种意义关系。

句子语义学是在句子层面对意义进行研究,并把句子当成一个整体来看待。

◆Presupposition前提/预设,这一概念是由哲学家弗雷格(G.Frege)首先提出来的。

在言语交际中,我们所说的一句句话并不是孤立的,相互之间毫无联系的。

相反前一句话和后一句话往往有密切的联系。

Please open the door.这句话的意思很清楚,就是“请把们打开”,但是说这句话必须有一个前提,那就是“现在要开的门再说话时是关着的”。

所以从语义的角度来看,句子所包含的“前提”和这个句子本身的意义有十份密切的关系句子的前提有这样的特点:否定了句子本身,句子的前提保留不变。

John is married.John exists.John is not married.◆Semantic presupposition and pragmatic presupposition语义预设是对语句之间关系所做的逻辑分析,他面对的是一种不变的关系:即如果P在语义上预设Q, 则P总是在语义上预设Q。

但在实际的语言活动中(语用预设),预设通常不是语义中稳定的不受约束的部分。

这也正是有些语言学家认为预设属于语用学而不属于语义学的主要原因。

一个重要的事实是,在一定的语境里,预设会消失,也就是说预设具有可消失性(defeasibility)。

例如:Sue cried before she finished her thesis.Sue died before she finished her thesis.◆What is Semantic Presupposition?In many discussions of the concept, presupposition is treated as a relationship between two propositions by the linguists. If we say the sentence in (1a.) contains the proposition p and the sentence in (1b.) contains the proposition q, then, using>>to mean …presupposes‟, we can represent the relationship as in (1c.).(1) a. Mary‟s dog is cute. (=p)b. Mary has a dog. (= q)c. p >>qInterestingly, when we produce the opposite of the sentence in (1a.) by negating it (= NOT p), as in (2a.), we find that the relationship of presupposition does not change. That is, the same proposition q, repeated as (2b.), continues to be presupposedby NOT p, as shown in (2c.).(2) a. Mary‟s dog isn‟t cute. (=NOT p)b. Mary has a dog. (= q)c. NOT p >>qPresupposition is an inference(推论)to the proposition of the sentence. Take the following sentences for example again:e.g. (3) John is married.(4) John exists.(5) John is not married.Comment: if (3) is true, (4) is true; if (3) is not true, (4) is still true. In this case, we can say both (3) and (5) presuppose (4). A presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speakers, not sentences, have presuppositions. An entailment is something that logically follows from what is asserted in the utterance. Sentences, not speakers, have entailments.◆Semantic presupposition would be based on the following definition:Sentence A semantically presupposes another sentence B iff:if and only if, iff是充分必要条件(a) in all situations where A is true, B is true(b) in all situations where A is false, B is true◆Types of presuppositionPotential presupposition: in the analysis of how speakers‟ assumptions are typically expressed, presupposition has been associated with the use of a large number of words, phrases, and structures. These linguistic forms shall be considered as indicators of potential presuppositions, which can only become actual presuppositions in contexts with speakers. The following kinds of presuppositions are all potential presuppositions. Now we‟ll look at the major presupposition types marked by different linguistic features.◆Existential presupposition: presuppose the existence of something.(my). It is not only assumed to be present in possessive constructions, but more generally in any definite descriptions such as definite noun phrase with determines …the‟, …this‟, …that‟, …these‟, …those‟, etc. By using any of the expressions in (16), the speaker is assumed to be committed to the existence of the entities named.(16) e.g. The king of Sweden, the cat, the girl next door (Yule, 2004: 27)◆Factive presupposition: presuppose something as a fact.(know). A number of factive verbs, such as …realize‟in (17a) and …regret‟in (17b), as well as phrases involving …be‟ with …aware‟ in (17c), …odd‟ in (17d), and …glad‟ in (17e) have factive presuppositions.(17) a. She didn‟t realize he was ill.(>>He was ill)b. We regret telling him.(>>We told him)c. I wasn‟t aware that she was married.(>>She was married)d. It isn‟t odd that he left early.(>>He left early)e. I‟m glad that it‟s over.(>>It‟s over)The presupposed information following the verb …know‟ can be treated as a fac t, and is described as a factive presupposition. Words like know, realize, regret as well as phrases involving …be‟ with …aware‟, …odd‟, and …glad‟ have factive presuppositions. (Yule, 2004: 27-28)◆Lexical presupposition: when a specific word triggers a presupposition. It is featured by implicative verbs like …manage‟, …start‟, …stop‟, …forget‟, etc. Generally speaking, in lexical presupposition, the use of one form with its asserted meaning is conventionally interpreted with the presupposition that another (non-asserted) meaning is understood.Each time you say that someone …managed‟to do something, the asserted meaning is that the person succeeded in some way. When you say that someone …didn‟t manage‟, the asserted meaning is that the person did not succeed. In both cases, however, there is a presupposition (non-asserted) that the person …tried‟to do that something. So, …managed‟ is conventionally interpreted as asserting …succeeded‟ and presupposing …tried‟.(18) a. He stopped smoking.(>>He used to smoke)b. They started complaining.(>>They weren‟t complaining before)c. You‟re late again.(>>You were late before)Lexical presupposition: in lexical presupposition, the use of one form with its asserted meaning is conventionally interpreted with the presupposition that another(non-asserted) meaning is understood. For example, someone …managed‟ to do something, the asserted meaning is that the person succeeded in some way. Someone …didn‟t manage‟; the asserted meaning is that the person did not succeed. In both cases, there is a presupposition (non-asserted) that the person …tried‟ to do that something. So …managed‟is conventionally interpreted as asserting …succeeded‟ and presupposing …tried‟. Other examples, involving the lexical items, are …stop‟, …start‟, and …again‟. (Yule, 2004: 28)◆Structural presupposition: certain sentence structures presuppose something to be true.(wh-questions). We might say that speakers can use such structures to treat information as presupposed (i.e. assumed to be true) and hence to be accepted as true by the listener.For example, the wh-question construction in English, as shown in (19a) and (19b), is conventionally interpreted with the presupposition that the information after the wh-form is already known to be the case.a. When did he leave?(>>He left)b. Where did you buy the bike?(>>You bought the bike)Certain sentence structures have been analyzed as conventionally and regularly presupposing that part of the structure is already assumed to be true. We might say that speakers can use such structures to treat information as presupposed (i.e. assumed to be true) and hence to be accepted as true by listener. For example, the wh-question construction in English is conventionally interpreted as that the information after the wh-form is already known to be the case. Such structurally-based presuppositions may represent subtle ways of making information that the speaker believes appear to be what the listener should believe.(wh-questions)◆Non-factive presupposition: It is one that is assumed not to be true. Verbs like …dream‟, …imagine‟, and …pretend‟, as shown in (20), are used with the presupposition that what follows is not true.(20). a. I dreamed that I was rich.(>>I was not rich)b. We imagined we were in New York.(>>we were not in New York)He pretends to be ill.(>>He is not ill)◆Counter-factural presupposition: What is presupposed is not only not true, but is the opposite of what is true, or …contrary to facts‟. (Conditional structure)A conditional structure of the type shown in (21), generally called a counterfactual conditional, presupposes that the information in the if-clause is not true at the time of utterance.(21). If you were my friend, you would have helped me.(>>you are not my friend)Summary:◆The properties of presuppositions★Cancel ability / Defeasibility:Levinson(1983:186) states that they can be cancelled out by either the immediate linguistic context or by some wider context or mode of discourse. If we say …The committee failed to reach a decision‟, it presupposes that they tried, but we can cancel out that presupposition if we add …because they didn‟t even get round to discussing it‟. Similarly, we can argue presupposition out of the way by a variant on the reductio ad absurdum (the disproof of a proposition by showing that its conclusion can only be absurd) mode of discourse: …He didn‟t do it, and she didn‟t do it…In fact, nobody did it ‟. They are defensible in (a) certain discourse contexts, (b) certain intra-sentential context. This property will prove to be the undoing(doing away with) of any possible semantic theory of presupposition. They are defeasible in certain intra-sentential contexts and certain discourse context, for example,(1) Sue cried before she finished her thesis.(2) Sue finished her thesis.(3)Sue died before she finished her thesis.In Sentence(3) the presupposition seems to drop out, since we generally hold that people do not do things after they die, it follows that she could not have finished her thesis. They are liable to evaporate in certain contexts, either immediate linguistic context or the less immediate discourse context, or on circumstances where contrary assumptions are made.(Levinson,2001, p187)Another kind of contextual defeasibility arises in certain kinds of discourse contexts. For example, the cleft sentence 1 is supposed to presuppose 2:1. It isn‟t Luke who will betray you.2. Someone will betray you.You say that someon e in this room will betray you. Well maybe so. But it won‟t be Luke who will betray you, it won‟t be Paul, it won‟t be Matthew, and it certainly won‟t be John. Therefore no one in this room is actually going to betray youHere each of the cleft sentence(It won‟t be Luke, etc.)should presuppose that there will be someone who will betray the addressee. But the whole purpose of the utterance 1 is, of course, to persuade the addressee that no one will betray him, as stated in the conclusion. So the presupposition is again defeated; it was adopted as a counterfactual assumption to argue to the untenability (站不住脚) of such an assumption.So far we have shown that some of the core examples of presuppositional phenomena are subject to presupposition cancellation in certain kinds of context, namely:(i)Where it is common knowledge that the presupposition is false, the speaker is not assumed to be committedto the truth of the presupposition(ii) Where what is said, taken together with background assumptions, is inconsistent with what is presupposed, the presuppositions are cancelled, and are not assumed to be held by the speaker(iii) In certain kinds of discourse contexts, presuppositions can systematically fail to survive.3.4.2 Presuppositions are apparently tied to particular aspects of surface structure. This property may serve to distinguish presupposition from conversational implicatures (which are tied to the context rather than the surface structure.), the other major form of pragmatic inference.( Levinson, S. C. 2001)There are no doubt many other kinds of contextual defeasibility as well, but these examples are sufficient to establish that presuppositions are defeasible by virtue of contrary beliefs held in a context. There are also many kinds of intra-sentential cancellation of suspension of presuppositions.(Levinson, 190)3.4.3 Projection in presupposition There is a basic expectation that the presupposition of a simple sentence will continue to be true when that simple sentence becomes part of a more complex sentence. This is one version of the general idea that the meaning of the whole sentence is a combination of the meaning of its parts. However, the meaning of some presuppositions (as …parts‟) does not survive to become the meaning of some complex sentences (as …wholes‟). This is known as the projection problem. (Yule, 2004: P30-33) Another explanation given by Levinson (Levinson, 1983: 191) is that Frege held that meanings of sentences are compositional, i.e. that the meaning of the whole expression is a function of the meaning of the parts. It was originally suggested by Langendoen & Savin (1971) that this was true of presuppositions too, and moreover that the set of presupposition of the complex whole is the simple sum of the presuppositions of the parts, i.e. if S0 is a complex sentence containing sentences S1, S2…S n as constituents, then the presuppositions of S0 = the presuppositions of S1 + the presuppositions of S2 …+ the presuppositions of S n .But such a simple solution to the presuppositions of complex sentences is far from correct, and it has proved in fact extremely difficult to formulate a theory that will predict correctly which presuppositions of component clauses will in fact be inherited/maintained by the complex whole. This compositional problem is known as the projection problem for presuppositions, and the particular behaviour of presuppositions in complex sentences turns out to be the really distinctive characteristic of presuppositions. (The Chinese version may be a little easier to understand:详见索振羽,《语用学教程》2000.北京大学出版社P136-140)◆Presupposition triggers: Some of the kinds of words and structures that seem to trigger presuppositions. Definite noun phrase/definite descriptions: words like the, this, that, these, those and possessives like my, Mary’s, your, prepositional phrase like with(two heads), in, etc. trigger the basic kind of presupposition. The possessives lead to a particularly strong presupposition about the existence of something; this is sometimes called existential presupposition. (Peccei, p20)John saw/didn‟t see the man with two heads.》there exists a man with two headsWH-words like when, why, how, etc. used either to ask questions or to introduce a subordinate clause to trigger the presupposition that the speaker has assumed “the person in question did something” is true. (Peccei, p 21)Mr. Givens, why is it important for people to understand body language---that is, communication by means of movements and gestures?Where do we get mannerisms such as these?Verbs that can trigger presuppositions: implicative verbs, factive verbs, change of state verbs and verbs of judging.1) Implicative verbs(含蓄动词): manage, forget, happen, avoid etc. triggers the presupposition that some actions were conducted(manage), not expected(happen), or should have been conducted(forget).John managed/didn‟t manage to open the door》John tried to open the doorJohn forg ot /didn‟t forget to lock the door》John ought to have locked, or intended to lock, the doorsome further implicative predicates: X happened to V 》X didn‟t plan or intend to V; X avoid Ving 》X was expected to, or usually did, or ought to V2) factive verbs(述实动词/事实动词a verb followed by a clause which the speaker or writer considers to expressa fact:know, realize, regret, deplore(谴责), I am aware, it is strange, it is odd that, be sorry that, be proud that, be indifferent that, be glad that, be sad that, etc. triggers the presupposition that what follows is a fact。

摘要预设和蕴含有着一定的联系,不易区别开来。

对于预设和蕴含,弗雷格、罗素、斯特劳森等都有所论及。

本文旨在区别预设和蕴含,并探讨预设只涉及语句的名词性成分,而蕴含与所陈述的命题有关。

且预设不是语句中固定不变的,不受语境制约的成分,它是可消除的。

而蕴含是一种纯逻辑推理,具有不可消除性。

蕴含是语句中信息的一部分,而预设则是信息的背景。

Abstract: Presupposition has so many relations with entailment that the subtle distinctions between them become the barrier to some scholars. The arguments of Frege, Russell and others represent the hard study process of the problems above. The thesis distinguishes between the presupposition and the entailment from many viewpoints. It argues that the presuppositions only relate to the nominal elements in a sentence, but the entailments to the proposition of a statement. And it says that the presupposition can be defeasible because ifits being ungoverned by context, while the entailment just is a pure logical reasoning. Taking the theory of Grice into account, the thesis author thinks that the entailment is a part of the information of a sentence, but the presupposition is the background of the information.所谓蕴含,是指下列命题关系:在所有情况下P 为真,Q也为真时,那么P蕴含Q。

分析预设理论在广告语中的应用陈某某(哈尔滨工程大学,外语系,黑龙江哈尔滨150001)摘要:广告语是日常生活中常见的语言形式,是信息时代化的一个重要社会现象,广告语言属于劝导性说服性的语言,是社会用语的一个重要组成部分,其最终目的是向潜在的顾客群体传递产品或服务信息并最终劝说人们实施购买行为。

广告作者为了宣传或促销某种商品和服务,尽可能地采用一切语言及非语言的技巧来实现广告宣传的目的。

“预设”就是广告策略中的一个。

预设,由于其自身的特点,常被广告撰写人用来增强广告语言的说服效果,从而彰显广告语言的魅力。

本文通过回顾预设的理论背景,分析总结了预设在广告语言中的分类以及预设在广告中的功能。

通过本文的研究,目的是希望能够帮助广告设计者更加有效地运用语用预设这一策略,设计出更加科学,更具有吸引力的广告。

同时也希望对消费者辨别广告信息的真伪和选择适合的产品提供一定的启发。

关键词:语用预设;广告;功能;广告语言;Analyze advertising language in the phrase ofPresuppositionCHEN(HEU,Foreign Languages Department,Heilongjiang Harbin150001)Abstract:Advertising language is a common form of language in daily life and is an improtant an important social phenomenon in information age. Advertising language is a language of persuasion persuasive, the ultimate goal is to potential customer groups, product or service information transfer and ultimately to persuade people to implement purchasing behavior. Advertising or promotion of the authors of some kind in order to promote goods and services, as much as possible with all the verbal and nonverbal skills to achieve the purpose of advertising. Presupposition is one of a very important language tools. Presupposition has its unique features, which and help enhance the persuasiveness of advertising language and show the charm of advertising language. This paper reviews the theory background of presupposition and analyze the classification of presupposition in advertising language, functions of presupposition,and the use of presupposition in advertising language. The author hope to help advertisers more effective use of the designer presupposition of this strategy, design a more scientific and more attractive advertising. Also hope to distinguish advertising messages to consumers to choose products authenticity and provide some inspiration.Keywords: presupposition; advertising; function; advertising language;陈(1989-),女,山东烟台,哈尔滨工程大学,外语系,09级本科生引言广告是人类信息交流的产物,在我们的生活环境中无处不在。