第五章种群增长解读

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:16

种群增长率与增长速率J型曲线和S型曲线增长率和增长速度增长率和增长速度这两个概念在习题中经常把增长率看作增长速度,这种模糊处理没有科学性。

包括很多资料都没有很好区分;增长率是个百分率,没有“单位”,而增长速率有“单位”,“个(株)/年”。

我举个例子来说明这个问题:“一个种群有1000个个体,一年后增加到1100”,则该种群的增长率为[(1100-1000)/1000]*100%=10%。

而增长速率为(1100-1000)/1年=100个/年。

增长率和增长速率没有大小上的相关性。

增长率:增长率是指单位时间内种群数量变化率,即种群在单位时间内净增加的个体数占个体总数的比率。

增长率=(现有个体数-原有个体数)/原有个体数=出生率—死亡率=(出生数-死亡数)/(单位时间×单位数量)。

在“J”型曲线增长的种群中,增长率保持不变;而在“S”型增长曲线中增长率越来越小。

增长速率:增长速率是指单位时间种群增长数量。

增长速率=(现有个体数-原有个体数)/增长时间=(出生数-死亡数)/单位时间]。

种群增长速率就是曲线上通过每一点的切线斜率,不论是“J”型曲线还是“S”型曲线上的斜率总是变化着的。

在“J”型曲线增长的种群中,增长速率是逐渐增大。

在“S”型曲线增长的种群中,“增长速率”是该曲线上“某点”的切线的斜率,斜率越大,增长速率就越大,且斜率最大时在“ 1/2K”。

之后增长变慢,增长速率是逐渐减小。

在“S”曲线到达K值时,增长速率就为0.分析过程一对J型曲线的分析1.模型假设在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

2.对模型假设的分析从模型假设不难得出λ=现有个体数/原有个体数。

结合增长率的概念和定义式不难看出,此时增长率等于(λ-1),λ不变,增长率(λ-1)也就不变。

再看增长速率,由于一段时间内种群内个体基数不断增大,故这段时间内净增加的个体数(Ntλ-Nt)不断增多,除以时间以后即为增长速率,可以看出增长速率是不断增大的。

高中生物种群的增长曲线与K值应用常卿在高中生物教材中,种群增长曲线是一个重要的知识点,并在近年的生物高考试卷中都有所体现。

但笔者在教学中发现,由于受到教材篇幅的限制,这一知识内容一上来起点就很高,学生一下子很难理解。

本文从理解的角度出发,对种群增长曲线进行释疑,同时释义其具体应用。

一、种群增长的S型曲线虽然物种具有巨大的增长潜力,但在自然界中,种群却不能无限制地增长。

因为随着种群数量的增长,环境的制约因素的作用也在增大,环境中制约种群增长的因素称为环境阻力。

它包括同种个体之间对食物和空间的竞争加剧、疾病蔓延、捕食者因捕食对象的增多而增多等,从而导致残废率增长、出生率降低,最终趋向平衡。

因此,在自然环境中,种群的增长曲线是一个“S”型曲线(也称为逻辑斯蒂曲线)。

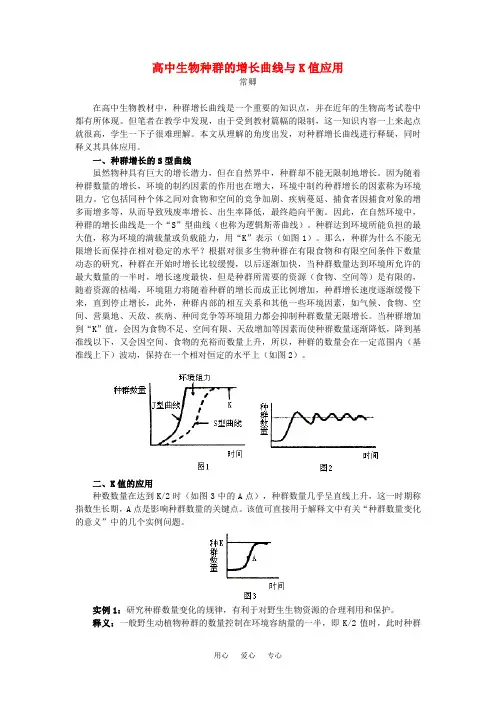

种群达到环境所能负担的最大值,称为环境的满载量或负载能力,用“K”表示(如图1)。

那么,种群为什么不能无限增长而保持在相对稳定的水平?根据对很多生物种群在有限食物和有限空间条件下数量动态的研究,种群在开始时增长比较缓慢,以后逐渐加快,当种群数量达到环境所允许的最大数量的一半时,增长速度最快,但是种群所需要的资源(食物、空间等)是有限的,随着资源的枯竭,环境阻力将随着种群的增长而成正比例增加,种群增长速度逐渐缓慢下来,直到停止增长,此外,种群内部的相互关系和其他一些环境因素,如气候、食物、空间、营巢地、天敌、疾病、种间竞争等环境阻力都会抑制种群数量无限增长。

当种群增加到“K”值,会因为食物不足、空间有限、天敌增加等因素而使种群数量逐渐降低,降到基准线以下,又会因空间、食物的充裕而数量上升,所以,种群的数量会在一定范围内(基准线上下)波动,保持在一个相对恒定的水平上(如图2)。

二、K值的应用种数数量在达到K/2时(如图3中的A点),种群数量几乎呈直线上升,这一时期称指数生长期,A点是影响种群数量的关键点。

该值可直接用于解释文中有关“种群数量变化的意义”中的几个实例问题。

解析生物种群动态知识点生物种群动态是生态学的重要研究领域之一,对了解生物种群的演变、影响因素以及生态系统的稳定性具有重要意义。

本文将从种群概念、种群增长与变动、种群密度调控等方面解析生物种群动态的知识点。

一、种群概念生物种群指生态学中的基本单位,是指同一物种在一定时期内生活在同一地域范围内、相互之间可以发生交配和繁殖的个体总体。

种群具有空间、时间和动态的特点,可以通过种群数量、密度、分布和结构等指标进行描述和分析。

二、种群增长与变动种群的增长受到出生率、死亡率和迁移率的影响。

种群增长模式常见的有指数增长和对数增长两种模式。

1. 指数增长指数增长也称为几何增长,是指种群数量呈指数函数增长。

当种群资源充足、环境条件良好时,个体繁殖能力充分发挥,种群数量迅速增加。

然而,受到资源限制和环境容量的影响,种群数量最终会达到一个平衡点,即饱和密度。

2. 对数增长对数增长是指在资源有限的情况下,种群数量逐渐达到一个稳定水平。

种群数量达到饱和密度后,出生率和死亡率趋于平衡,种群数量保持相对稳定。

对数增长是生物种群在自然界中常见的增长模式。

种群变动受到多种因素的影响,包括环境因素、资源利用方式、捕食者压力等。

环境变化会引起种群数量和密度的波动,而资源竞争和捕食者压力则会导致种群数量的减少。

三、种群密度调控种群密度调控是指种群数量在一定范围内的自我调节能力。

这种调控主要通过负反馈机制实现,即种群数量增加会引起资源竞争的加剧和捕食者的增加,从而限制种群的增长,使种群数量维持在一个相对稳定的水平。

1. 资源竞争资源竞争是种群密度调控的重要机制之一。

当种群数量增加时,个体之间对有限资源的竞争加剧,导致个体生存率降低、出生率减少,从而抑制种群的增长。

2. 捕食者压力捕食者压力也是种群密度调控的重要因素。

当种群数量增加时,捕食者的食物资源也会增加,捕食者的数量相应增加,从而限制种群数量的进一步增长。

但是,种群密度调控并非完全可靠,有时种群数量可能会超过环境容量,导致种群崩溃或暴发,这取决于环境条件和种群自身的特性。

生物的种群增长生物的种群增长是指在一定时间内,某一地域或者生态系统中生物个体数量的增加。

种群增长是生物学中的基本概念,对于生态系统的稳定性和生物多样性的维持都具有重要意义。

本文将从种群增长的基本过程、影响种群增长的因素以及种群增长的控制机制等方面进行论述。

一、种群增长的基本过程生物的种群增长主要涉及到两个基本过程:出生和死亡。

出生是指新生个体的产生,包括繁殖和生殖。

死亡则是指个体从种群中消失,包括自然死亡和生殖行为的代价。

种群增长可以通过出生率(birth rate)和死亡率(death rate)来衡量。

除了出生和死亡,种群增长还与移入(immigration)和迁出(emigration)有关。

移入是指外来个体进入种群,而迁出则是指个体离开种群。

移入和迁出会影响种群数量的增减,同时也影响种群的基因流动。

种群的增长速率(population growth rate)可以用增长率(growth rate)来衡量,增长率通常通过比较初始时期和最终时期的种群大小来计算。

如果增长率等于零,表示种群大小保持不变;若增长率大于零,则种群增大;反之,若增长率小于零,则种群减少。

二、影响种群增长的因素种群增长受到许多因素的影响,主要包括环境因素和生物因素。

1. 环境因素环境因素对于种群增长具有直接的影响。

环境因素包括资源的可利用性、气候条件、栖息地的适宜程度等。

资源的供应量和质量直接影响到个体的存活和繁殖能力,进而影响到种群的增长。

气候条件也是种群增长的重要因素,如温度、湿度等对于个体的生存和繁殖有着直接的影响。

2. 生物因素生物因素主要指个体之间的相互作用,包括捕食、竞争和疾病等。

捕食者对于种群的数量和结构具有直接影响,过度捕食会导致种群减少。

竞争也是种群增长的重要因素,资源的竞争会影响到个体的生存和繁殖能力,从而影响到种群的增长。

疾病和寄生虫也会对种群增长产生负面的影响。

三、种群增长的控制机制种群增长受到一系列的控制机制的调节,主要包括密度依赖性控制和密度无关性控制。

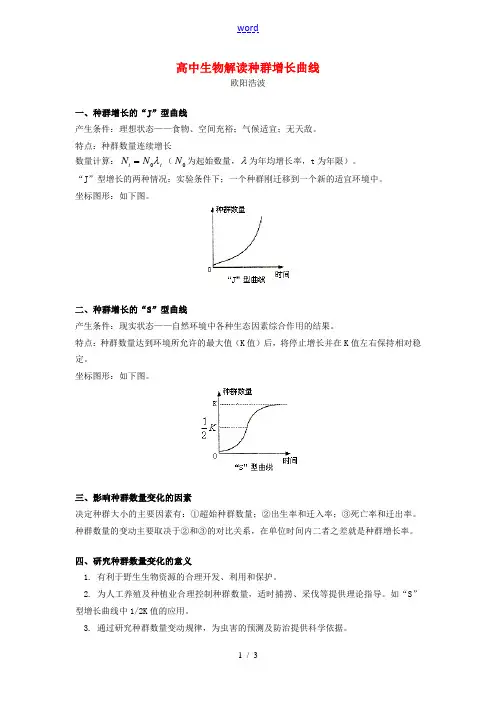

高中生物解读种群增长曲线欧阳浩波一、种群增长的“J ”型曲线产生条件:理想状态——食物、空间充裕;气候适宜;无天敌。

特点:种群数量连续增长数量计算:N N t t =0λ(N 0为起始数量,λ为年均增长率,t 为年限)。

“J ”型增长的两种情况:实验条件下;一个种群刚迁移到一个新的适宜环境中。

坐标图形:如下图。

二、种群增长的“S ”型曲线产生条件:现实状态——自然环境中各种生态因素综合作用的结果。

特点:种群数量达到环境所允许的最大值(K 值)后,将停止增长并在K 值左右保持相对稳定。

坐标图形:如下图。

三、影响种群数量变化的因素决定种群大小的主要因素有:①超始种群数量;②出生率和迁入率;③死亡率和迁出率。

种群数量的变动主要取决于②和③的对比关系,在单位时间内二者之差就是种群增长率。

四、研究种群数量变化的意义1. 有利于野生生物资源的合理开发、利用和保护。

2. 为人工养殖及种植业合理控制种群数量,适时捕捞、采伐等提供理论指导。

如“S ”型增长曲线中1/2K 值的应用。

3. 通过研究种群数量变动规律,为虫害的预测及防治提供科学依据。

五、种群增长的“J ”型曲线与“S ”型曲线的比较两种增长方式的差异主要在于环境阻力对种群数量增长的影响,即:“J ”型增长曲线环境阻力−→−−−“S ”型增长曲线六、存活曲线存活曲线是表示一个种群在一定时期内存活的指标,也是衡量种群增长的基本参数。

一般分为三种类型(如图)。

I 型曲线呈凸型,表示在接近生理寿命前只有少数个体死亡。

如大型兽类和人的存活曲线。

II 型曲线呈对角线,各年龄死亡率相等。

许多种类的生物存活曲线接近于II 型。

III 型曲线呈凹型,幼年期死亡率较高。

如藤壶的存活曲线。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。

例如,人类的存活曲线因营养、医药卫生条件不同有很大的变化。

如果环境变得合适,死亡率变得很低,种群数量就会突然增大,不少农业虫害爆发就是这种情况。

高二种群数量的变化知识点高二生物课上学习了许多与生物种群数量变化相关的知识点。

种群数量的变化是指在一定时间内,某个生物种群中个体数量的增减情况。

以下将介绍几个与种群数量变化相关的重要知识点。

一、种群增长模式:1.指数增长模式指数增长模式是一种理想化的种群增长模式,假设种群的增长受到环境因素的限制很小或者没有限制。

在此模式下,种群呈指数增长,即呈现出"J"型曲线。

典型的指数增长模式可以在无人干扰的环境中观察到,如岛屿上的某些物种。

2.对数增长模式对数增长模式是种群增长的一种实际模式,种群增长初期迅速,后期逐渐趋于饱和。

在此模式下,种群数量随时间增长而增加,但增长速率逐渐减缓,最终趋于一个稳定值。

这是由于资源有限、竞争压力增加和其他环境因素的作用。

3.周期性波动某些种群的数量会周期性地发生波动。

这是由于物种之间相互作用、天敌的变化或季节性因素的影响。

例如,河流中的鱼类数量随着季节的变化而波动。

二、种群数量变化的调控因素:1.种群密度依赖性调控种群密度依赖性调控是指种群数量变化受到种群密度的影响。

当种群密度较低时,资源相对较丰富,种群数量会增加;当种群密度较高时,资源相对不足,种群数量会减少。

这是一种自然调控机制,有助于维持种群数量在一定范围内的相对稳定。

2.非密度依赖性调控非密度依赖性调控是指种群数量变化受到非种群密度因素的影响。

这些因素可能包括气候变化、自然灾害、人类干预等。

例如,自然灾害如洪水或地震可能导致某些物种数量急剧减少。

三、种群数量变化的测定方法:1.标记重捕法标记重捕法是一种较为常用的测定种群数量的方法。

该方法通常适用于移动缓慢的动物,例如蜗牛、田鼠等。

研究者会在种群中标记一部分个体,然后释放它们回到自然环境中。

过一段时间后,再次捕捉种群中的个体并记录下标记的个体数量,通过对标记和重新捕获个体的比例进行计算,推算出整个种群的数量。

2.线路法线路法是一种适用于群居生物的测定种群数量的方法,如鸟类、昆虫等。

第五章 植物种群1. 种群的概念及动态1.1 概念一定空间内同种生物个体的组合,是物种存在和进化的基本单位,也是生物群落的基本组成单位。

自然种群具有3个特征,①空间特征,具有一定的分布区域;②数量特征,种群数量随时间而变化;③遗传特征,相同种群具有相同的基因组成。

1.2 种群动态(1)种群密度一定空间内种群数量(密度)随时间变化的过程。

种群密度:单位生境中物种个体的数目。

种群密度由增长率决定。

增长率>0,种群密度增加;增长率<0,种群密度下降。

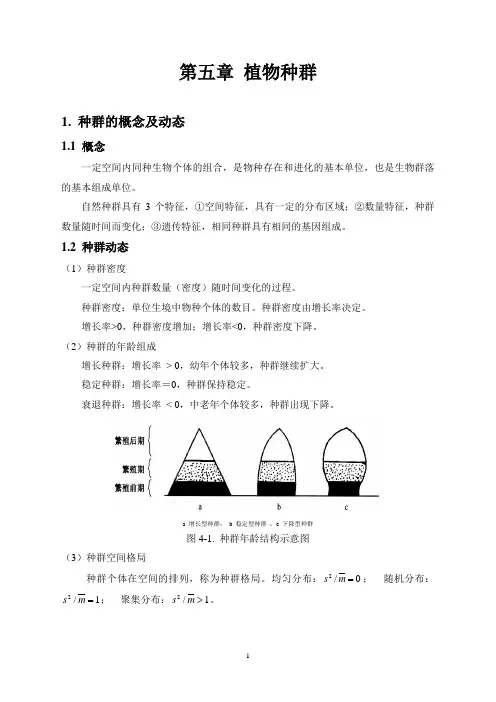

(2)种群的年龄组成增长种群:增长率 > 0,幼年个体较多,种群继续扩大。

稳定种群:增长率=0,种群保持稳定。

衰退种群:增长率 < 0,中老年个体较多,种群出现下降。

a 增长型种群;b 稳定型种群 ;c 下降型种群图4-1. 种群年龄结构示意图(3)种群空间格局 种群个体在空间的排列,称为种群格局。

均匀分布:0/2=m s ; 随机分布:1/2=m s ; 聚集分布:1/2>m s 。

均匀型 随机型 聚集型图4-2. 种群的分布格局2. 种群增长模型2.1与密度无关的种群模型(1)种群离散增长模型λt N N t ⨯=0(2)种群连续增长模型rN dtdN = 积分得到: rt t e N N 0= 以上两式中,N 0:初始状态的种群数量; N t :时间t 时刻的种群数量;λ:种群繁殖率; r :平均增长率; t :时间。

图4-2 种群增长模型图2.2 与密度有关的种群模型⎪⎭⎫ ⎝⎛-=K N K rN dt dN 积分得到: rt t eK N -+=α1 式中,N t :时间t 时刻的种群数量; t :时间;K :环境容量; r :平均个体增长率。

α:与N 0有关的参数。

S 曲线的特点:①曲线渐进于环境容量K 值,K 值是变化的;②曲线上升是平滑的。

图5.6 种群逻辑斯谛增长与指数式增长曲线的比较(引自李振基等,2004)N →0,⎪⎭⎫ ⎝⎛-K N 1→1,表示几乎全部空间尚未被利用; N =K ,⎪⎭⎫ ⎝⎛-K N 1→0,表示K 空间几乎全部被利用。