第五章种群生物学与保护解析

- 格式:ppt

- 大小:5.54 MB

- 文档页数:8

第 11 课时群落的生长型和群落结构学考要求知识内容必考要求加试要求群落的看法和结构a a课时要求(1) 举例说出群落的看法。

(2) 描述群落的垂直结构、水平结构和时间结构。

一、群落的看法1.植物的生长型(1)依照:植物的容颜和形态结构。

(2)分类 ( 六种 ) :乔木、灌木、藤本植物、草本植物、附生植物、地表植物。

(3)植物的生长型与群落的结构有着亲近的关系。

2.生物群落(1)看法:群落是指在必然空间内全部生物种群的会集体。

(2)特点:拥有必然的结构、必然的种类组成和必然的种间互有关系;组成群落的物种不是一种随意组合,而是经过长远发展和自然选择保存下来的。

(3)群落就是各个物种适应环境和相互相互适应过程的产物。

思考一个池塘中的全部鱼能不能够称为一个群落?答案不能够,池塘中全部生物才能称为一个群落。

研究 1——理性思想群落看法的理解(1)必然空间内,如一个水池、一片草原或一片森林等。

(2)相互之间有直接或间接关系,如相互影响、相互限制等。

(3)全部生物种群的会集体,即包括这个地域内的各种植物、动物和微生物。

(4)特点:拥有必然的结构、必然的种类组成和必然的种间互有关系,并在环境条件相似的地段能够重复出现。

(5)形成过程:组成群落的物种是经过长远发展和自然选择保存下来的。

(6)实质:是各个物种适应环境和相互相互适应过程的产物。

研究 2——比较异同种群和群落的差别和联系比较项目种群群落指占有必然空间和时间的同一物种在必然空间内全部生物种群的集看法个体的会集体合体研究种内关系种间关系范围差别组成个体(同种)种群单位出生率和死亡率、年龄结构、性比必然的结构、必然的物种组成、特点率、种群密度、种群分布型种间关系联系种群是群落的基本单位例1(2017 ·嘉兴高三基础测试) 藻类、浮游动物、贝类、虾、鱼、微生物等某湖泊中生活的全部生物,它们统称为()A.种群 B.群落C.生态系统 D 生物圈答案B例2判断以下有关群落描述的正误。

第5节生态系统的稳定性基础巩固1.下图为某一生态系统稳定性图解,对此理解不正确的是( )。

A.a为抵抗力稳定性,b为恢复力稳定性B.a为恢复力稳定性,b为抵抗力稳定性C.恢复力稳定性与营养结构复杂程度呈相反关系D.抵抗力稳定性与恢复力稳定性呈相反关系答案 B解析生物种类越多、营养结构越复杂,抵抗力稳定性就越强,恢复力稳定性就越弱。

因此,一般情况下恢复力稳定性与营养结构复杂程度呈负相关,且一般情况下,抵抗力稳定性与恢复力稳定性呈相反关系。

2.下列关于生态系统的叙述,正确的是( )。

A.草原生态系统因物种单一,其恢复力稳定性差B.发菜没有叶绿体,在生态系统中不属于第一营养级C.生态系统的自我调节能力越强,意味着其营养结构越复杂D.我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的弱答案 C解析营养结构越简单,恢复力稳定性越强;发菜没有叶绿体,但可以进行光合作用,在生态系统中属于第一营养级,生态系统的自我调节能力越强,意味着其营养结构越复杂,我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的强,所以C选项正确。

3.下列不属于生态系统为维持稳态而进行的负反馈调节的是( )。

A.生物种群密度的调控B.异种生物种群之间的数量调控C.生物群落与无机环境之间的相互调控D.受到污染的湖泊,死亡腐烂的鱼对湖泊生态系统的影响答案 D解析生态系统为维持自身稳态而进行的负反馈调节可表现为生物种群密度的调控、异种生物种群之间的数量调控以及生物群落与无机环境之间的相互调控等。

D选项表现为正反馈调节,最终会破坏湖泊生态系统的稳定性。

巩固提升4.下列关于生态系统稳定性的叙述,错误的是( )。

A.在一块牧草地上播种杂草形成杂草地后,其抵抗力稳定性提高B.在一块牧草地上通过管理提高某种牧草的产量后,其抵抗力稳定性提高C.在一块牧草地上栽种乔木形成树林后,其恢复力稳定性下降D.一块弃耕后的牧草地上形成灌木林后,其抵抗力稳定性提高答案 B解析生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。

初中三年级生物种群与生态环境生物种群与生态环境是生物学中的重要概念,它们之间存在着密切的关系。

生物种群是指在同一时空范围内,由同种生物个体组成的总体,而生态环境则是指生物体所处的一切外部条件的综合。

本文将从种群数量与分布、种群相互关系以及种群与生态环境的相互影响等方面探讨初中三年级生物种群与生态环境之间的关系。

一、种群数量与分布种群数量与分布主要受到生物个体出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响。

在一个相对稳定的生态环境中,种群数量会趋向于达到动态平衡。

例如,当某一种群的个体数量过多时,会导致资源竞争加剧,食物分配不均,最终会影响到个体的生存与繁衍。

相反,当某一种群的个体数量过少时,种群中的基因多样性会降低,从而减少了种群的适应力和生存能力。

种群的分布也受到生态环境的影响。

在资源分布均匀的情况下,种群会呈现均匀分布。

例如,某一种植物的果实在树上分布均匀,吸引了大量动物前来食用;而当某一资源分布不均匀时,种群的分布会呈现集群分布。

例如,水生植物的栖息地通常在水边,而鸟类就会集中在这些地方。

二、种群相互关系生物种群之间存在着竞争、合作和共生等相互关系。

竞争是指不同种群之间为了获取有限资源而产生的争夺行为。

例如,食肉动物之间为了捕食同一种猎物而展开的竞争。

合作是指同种群或不同种群之间为了共同利益而展开的行为。

例如,蚂蚁的分工合作就是一种典型的集体合作行为。

共生则是指不同种群之间相互依赖、相互促进的关系,可以是互利共生、互补共生或寄生共生。

例如,蜜蜂从花朵中获取食物的同时,也帮助花朵传播花粉,实现了互利共生。

三、种群与生态环境的相互影响种群与生态环境之间是相互影响的关系。

生态环境的质量和稳定性对种群的生存和繁殖具有决定性的影响。

例如,如果水体受到污染,水生动植物的种群数量会减少,种群结构会发生变化。

同时,种群的存在和活动也会对生态环境产生影响。

例如,种群的繁殖行为会改变物种的分布格局,一些植物的生长能力也会受到动物种群的影响。

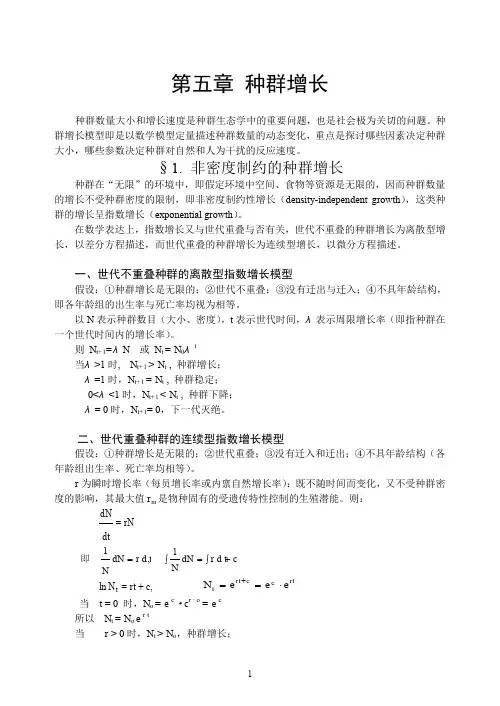

第五章 种群增长种群数量大小和增长速度是种群生态学中的重要问题,也是社会极为关切的问题。

种群增长模型即是以数学模型定量描述种群数量的动态变化,重点是探讨哪些因素决定种群大小,哪些参数决定种群对自然和人为干扰的反应速度。

§1. 非密度制约的种群增长种群在“无限”的环境中,即假定环境中空间、食物等资源是无限的,因而种群数量的增长不受种群密度的限制,即非密度制约性增长(density-independent growth ),这类种群的增长呈指数增长(exponential growth )。

在数学表达上,指数增长又与世代重叠与否有关,世代不重叠的种群增长为离散型增长,以差分方程描述,而世代重叠的种群增长为连续型增长,以微分方程描述。

一、世代不重叠种群的离散型指数增长模型假设:①种群增长是无限的;②世代不重叠;③没有迁出与迁入;④不具年龄结构,即各年龄组的出生率与死亡率均视为相等。

以N 表示种群数目(大小、密度),t 表示世代时间,λ表示周限增长率(即指种群在一个世代时间内的增长率)。

则 N t+1=λN 或 N t = N 0λt当λ>1时, N t+1 > N t , 种群增长;λ=1时,N t+1 = N t , 种群稳定;0<λ<1时,N t+1 < N t , 种群下降;λ= 0时,N t+1= 0,下一代灭绝。

二、世代重叠种群的连续型指数增长模型假设:①种群增长是无限的;②世代重叠;③没有迁入和迁出;④不具年龄结构(各年龄组出生率、死亡率均相等)。

r 为瞬时增长率(每员增长率或内禀自然增长率):既不随时间而变化,又不受种群密度的影响,其最大值r m 是物种固有的受遗传特性控制的生殖潜能。

则:,1r d t dN N =即⎰⎰+=c r d t dN N 1当 t = 0 时,N o = e c ·c r · o = e c所以 N t = N o e r t当 r > 0时,N t > N o ,种群增长; ,ln c rt N rN dtdN t +==rtc c rt t e e eN ⋅==+r = 0时,N t = N o ,种群稳定;r < 0时,N t < N o ,种群下降。

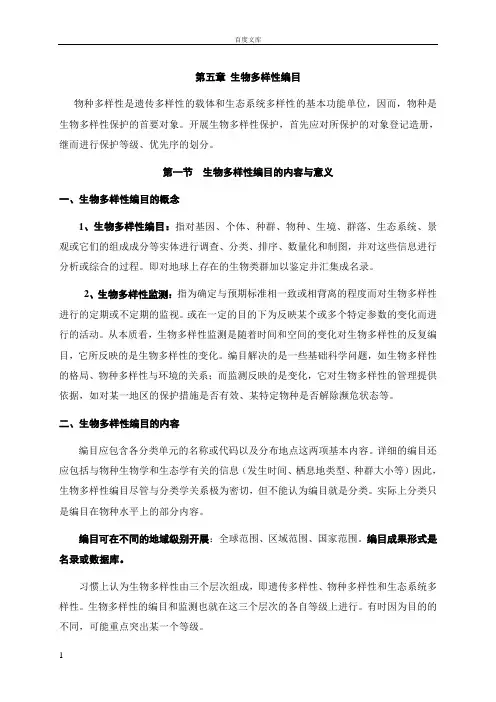

第五章生物多样性编目物种多样性是遗传多样性的载体和生态系统多样性的基本功能单位,因而,物种是生物多样性保护的首要对象。

开展生物多样性保护,首先应对所保护的对象登记造册,继而进行保护等级、优先序的划分。

第一节生物多样性编目的内容与意义一、生物多样性编目的概念1、生物多样性编目:指对基因、个体、种群、物种、生境、群落、生态系统、景观或它们的组成成分等实体进行调查、分类、排序、数量化和制图,并对这些信息进行分析或综合的过程。

即对地球上存在的生物类群加以鉴定并汇集成名录。

2、生物多样性监测:指为确定与预期标准相一致或相背离的程度而对生物多样性进行的定期或不定期的监视。

或在一定的目的下为反映某个或多个特定参数的变化而进行的活动。

从本质看,生物多样性监测是随着时间和空间的变化对生物多样性的反复编目,它所反映的是生物多样性的变化。

编目解决的是一些基础科学问题,如生物多样性的格局、物种多样性与环境的关系;而监测反映的是变化,它对生物多样性的管理提供依据,如对某一地区的保护措施是否有效、某特定物种是否解除濒危状态等。

二、生物多样性编目的内容编目应包含各分类单元的名称或代码以及分布地点这两项基本内容。

详细的编目还应包括与物种生物学和生态学有关的信息(发生时间、栖息地类型、种群大小等)因此,生物多样性编目尽管与分类学关系极为密切,但不能认为编目就是分类。

实际上分类只是编目在物种水平上的部分内容。

编目可在不同的地域级别开展:全球范围、区域范围、国家范围。

编目成果形式是名录或数据库。

习惯上认为生物多样性由三个层次组成,即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

生物多样性的编目和监测也就在这三个层次的各自等级上进行。

有时因为目的的不同,可能重点突出某一个等级。

1、物种多样性的编目和监测:是最容易理解和操作的一个层次。

通常用一定区域内物种的总和作为该区域物种多样性的度量。

现在面临的事实是编目和监测多倾向于那些已知或认为可能对人类有价值或危害的物种,对一些类群如病毒、细菌、真菌、原生动物、藻类及线虫等还所知甚少。

第五章生物群落的组成结构、种间关系和生态演替第一节生物群落概述一、生物群落的定义及特征地球上各种不同的自然条件下生活着不同生物的组合,所谓生物群落(biotic community或biocoenosis)是在一定时间内生活在一定地理区域或自然生境里的各种生物种群所组成的一个集合体。

这个集合体中的生物在种间保持着各种形式的、紧密程度不同的相互联系,并且共同参与对环境的反应,组成一个具有相对独立的成分、结构和机能的“生物社会”。

生物群落由植物群落、动物群落和微生物群落组成。

群落与环境之间互相依存、互相制约、共同发展,形成一个自然整体。

由生物群落和它们的环境构成的整体就是生态系统,或者说整个生态系统中有生命的那一部分就是生物群落。

不过,一个生态系统可能包含有若干不同等级的群落。

因此,生物群落这个概念可以用来指明各种不同大小及自然特征的生物集合。

由于环境可大可小,因此生物群落是一个非常泛指的概念。

人们将那些具有充分大的范围、其组成结构有一定的完整性(有自养成分、异养成分及营养循环功能)可独立存在的生物集合称为主要群落(major community),而将那些不能独立存在、必须依赖于邻近群落(如能量摄取来源于其他群落)的生物集合体称为次要群落(minor community)。

在自然条件下,有的群落的边界较为明显(如池塘、湖泊、岛屿)。

更多的情况是群落之间的环境梯度连续缓慢地变化,群落的边界就不明显(如陆地森林群落和草原群落之间,海洋潮间带与陆地、潮间带与浅海之间的边界)。

虽然群落间常常不存在明显的边界(其中的生物组成也不是固定不变的),但经过分析,仍然可以把它们划分开来。

所以也可将群落定义为:“群落就是出现在一个特定环境中的一群生物,它们彼此之间及其与环境之间相互作用,借助生态学调查能够与其他类群相区别”。

群落在外界条件保持相对稳定的情况下,以相对稳定的组成出现。

群落中各物种间产生很多相互适应的特征(动物与植物、捕食者与被食者、寄生物与寄主、竞争者、同居者等)。

第4节生态系统的信息传递基础巩固1.蟑螂喜好在夜间出来活动。

科学家把蟑螂放在实验室里,人为地将实验室的白天和黑夜加以颠倒,大约经过一个星期,蟑螂就在人造的“黑夜”时间活动(尽管实际上是白天)。

这个实验说明( )。

A.蟑螂能感受物理信息的改变B.信息传递是生态系统的重要功能之一C.行为信息可以影响蟑螂的行为D.蟑螂可以感受一切信息刺激答案 A解析蟑螂在人造的“黑夜”时间活动,光照是物理信息,不是行为信息,说明物理信息影响蟑螂的生命活动;题干中的内容不能说明B、D两项内容。

2.下列关于信息传递在生态系统中作用的叙述,不正确的是( )。

A.生命活动的正常进行,离不开信息的传递B.信息能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定C.没有信息传递,生物仍可正常生存D.信息在生态系统中的作用,有些是我们用肉眼看不到的答案 C解析信息传递的作用有两个:其一,生命活动的正常进行、生物种群的繁衍离不开信息的传递;其二,信息传递能够调节生物种间关系,以维持生态系统的稳定。

所以,没有信息的传递,生物不可能正常生存。

3.下列做法不属于生态系统中信息传递在农业生产中应用的是( )。

A.捆扎稻草人驱赶稻田里的鸟类B.利用昆虫信息素诱捕有害昆虫C.利用秋水仙素诱导多倍体D.播放集群信号录音招引鸟类答案 C解析A、B、D三项涉及的分别是物理信息或化学信息,而秋水仙素不是信息素,不能在个体之间传递信息。

巩固提升4.如图为生态系统信息传递模式图,相关叙述不正确的是( )。

A.信息传递是双向的,能量流动和物质循环也是双向的B.生态系统的功能主要是能量流动和物质循环,还有信息传递C.物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向D.生态系统各成分间都有各种形式的信息传递答案 A解析能量流动是单向流动和逐级递减的。

5.下列信息的传递中,与其他3种不属于同一类型的是( )。

A.小囊虫在发现榆、松寄生植物后,会发出聚积信息素,召唤同类来共同取食B.榆树通过分泌一种化学物质,与栎树产生相互拮抗的现象C.雄蚊能根据雌蚊飞行时所发出的低频声波而找到雌蚊D.群居动物通过群体气味与其他群体相区别答案 C解析小囊虫在发现榆、松寄生植物后,会发出聚积信息素,召唤同类来共同取食,聚积信息素属于化学信息。

种群和群落一、单选题1.(2017•温州)科研人员在云南省高黎贡山确认了一新物种,命名为高黎贡白眉长臂猿,这是目前中国科学家命名的唯一一种类人猿。

生活在该山区的所有高黎贡白眉长臂猿构成一个()A. 生物圈B. 生态系统C. 群落D. 种群2.某校科学兴趣小组对一块面积为20平方米的土地进行动物数量调查,结果为蝗虫15 只,蚂蚁100只,蜗牛5只,蜜蜂21只,其中种群密度最小的是( )A. 蝗虫B. 蚂蚁C. 蜜蜂D. 蜗牛3.下列能够说明生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象的是( )A. 一群鹿中有个子高的和个子矮的小鹿B. 一片竹林中的竹子高矮不一C. 森林中的树木间隙中有较多的灌木和杂草D. 森林中有乔木层、灌木层、草本层和地被层4.如图所示,表示某种群个体数量在自然状况下的增长规律的是( )A. B. C. D.5.一片森林中,有树木、杂草、昆虫、鸟、鼠等动植物,还有细菌、真菌等微生物,这些生物共同组成( )A. 一个种群B. 一个物种C. 一个生物群落D. 以上都不是6.池塘淡水鱼混合放养的依据是( )A. 鱼类对氧气的需求量不同B. 鱼类对水温的要求不同C. 鱼类对阳光的要求不同D. 鱼类的食性和栖息水层不同7.农贸市场上有新鲜的白菜、大蒜,活的鸡、鱼以及附着在上面的细菌、真菌等生物,它们共同构成一个( )A. 种群B. 群落C. 生态系统D. 以上都不是8.下列关于群落的叙述中,不正确的是( )A. 群落是由不同的种群形成的B. 森林中的植物有分层现象C. 群落中的生物都是同种个体D. 群落是生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和9.生物群落的结构在垂直方向上( )A. 具有明显的分层现象B. 有的有分层现象,有的没有分层现象C. 森林中有分层现象,草原上没有分层现象D. 植物有分层现象,动物没有分层现象10.下列关于种群的说法正确的是( )A. 一个种群就是一个物种B. 一个种群内的生物形态结构相似C. 种群的生活范围应超过1平方千米D. 种群是生物分类单位11.下列不属于群落特点的是( )A. 群落由种群组成B. 群落一般是很大的,至少在一平方千米以上C. 群落一般有明显的分层现象D. 群落中的生物都有直接或间接的关系12.下列有关森林中群落的叙述错误的是( )A. 森林植物群落有明显的分层现象B. 森林中的动物一般随植物呈垂直分布C. 一片森林中的所有生物组成了森林群落D. 森林中的乔木适应环境能力最强,苔藓和地衣适应环境能力最差13.观察酵母种群实验中,关于酵母菌的数量和密度,下列说法正确的是()A. 培养时间越长,酵母菌的数量和密度越大B. 培养时间越长,酵母菌的数量和密度越小C. 酵母菌的数量和密度与时间长短、空间大小、食物多少、温度是否适宜、氧气是否充足有关 D. 以上说法都不正确14.下列各项中属于生物群落的是( )A. 中山公园里全部的植物B. 大雁山中全部的蛇及其生存的环境C. 一个山林里所有的动物、植物和微生物D. 一个山林里全部的金丝雀15.生活在一片森林里的所有植物属于( )A. 一个群落B. 一个种群C. 一个种D. 一片植被16.下列叙述中正确理解种群概念的是()A. 一个物种就是一个种群B. 种群的范围可以在一平方米以内C. 同一种群在不同区域,种群密度一定相同D. 长江中的鲤鱼和西湖中的鲤鱼是一个种群17.下述组合中,属于种群的是( )A. 生活在一块稻田里的所有生物B. 某一池塘中的全部鱼类C. 肺炎患者肺部所有的肺炎双球菌D. 一根枯木及枯木上的所有生物18.江心屿是国家4A级旅游风景区,岛上有榕树、樟树、蕨类植物、水生植物及其他多种生物。

第1节生态系统的结构(三)一、选择题1.一个完整生态系统的结构包括( )A.生态系统的成分、食物链和食物网B.生产者、消费者、分解者C.物质循环、能量流动D.生产者、消费者、分解者和无机环境[答案] A[解析] 生态系统的结构包括生态系统的成分、食物链和食物网。

B、D仅仅指生态系统的成分,选项C为生态系统的功能。

2.有关“生产者是生态系统的主要成分”的理解,正确的是( )①生产者能将无机物合成有机物,属于自养型生物②生产者的呼吸作用将有机物分解成无机物,实现了物质的循环③绿色植物的蒸腾作用降低了环境温度④生态系统内流动的能量全是生产者固定的能量A.①②B.②③C.②④D.①④[答案] D[解析] 生产者是自养型生物,能够把无机物转变成有机物,这些有机物一部分用于满足自身的生长和代谢的需要,另一部分维持着生态系统内除生产者以外的全部有机体的生命活动。

3.下列最可能用于描述同一生物的一组名词是( )A.一级消费者,第一营养级B.二级消费者,自养型生物C.分解者,腐生生物D.生产者,异养生物[答案] C[解析] 一级消费者是草食性动物,为第二营养级;二级消费者是肉食性动物,是异养型生物;生产者是自养型生物。

分解者都是营腐生生活的生物。

4.如果一个生态系统有4种生物,并构成一条捕食食物链,在某一时间内分别测得这4种生物(甲、乙、丙、丁)所含有机物的总量如图所示。

在一段时间内,如果乙的种群数量增加,则会引起( )A.甲、丁的种群数量增加,丙的种群数量下降B.甲、丙、丁的种群数量均增加C.甲、丁的种群数量下降,丙种群数量增加D.甲的种群数量下降,丙、丁的种群数量增加[答案] D[解析] 本题主要考查食物链营养级的确定方法。

解答流程如下:综上分析可知,D项正确。

5.如图是某池塘生态系统中的两条食物链,大量捕捞花鲢后,种群将有所变化,下列能正确反映短期内种群总重量增长率变化趋势的是( )A.绿藻上升B.白鲢下降C.水溞下降D.乌鱼上升[答案] B[解析] 本题考查食物网中的种间关系。

一、问答题1。

种群具有哪些不同于个体的基本特征?答:种群具有个体所不具备的各种群体特征,大体分3类:数量特征:(1)种群密度和空间格局;(2)初级种群参数,包括出生率(natality),死亡率(mortality),迁入和迁出率。

出生和迁入是使种群增加的因素,死亡和迁出是使种群减少的因素;(3)次级种群参数,包括性比,年龄分布和种群增长率等.空间分布特征遗传特征2。

种群数理统计的常用方法有哪些?答:种群统计学是对种群的出生、死亡、迁移、性比、年龄结构等进行的统计学研究,种群具有个体所不具备的各种群体特征,这些特征多为统计指标,大体分3类:①种群密度②初级种群参数包括出生率、死亡率、迁入和迁出率。

③次级种群参数。

包括性比、年龄分布和种群增长率等。

3.什么叫生命表?答:生命表(life table)是描述死亡过程的有用工具。

生命表开始出现在人口统计学(human demography),至今在生态学上已广泛应用。

生命表能综合判断种群数量变化,也能反映出从出生到死亡的动态关系.生命表根据研究者获取数据的方式不同而分为两类:动态生命表(dynamic life table)和静态生命表(static life table)。

前者是根据观察一群同时出生的生物之死亡或存活动态过程所获得的数据编制而成,又称同龄群生命表(sohort life table)、水平生命表(horizonal life table)或称特定年龄生命表(age-specific life table).后者是根据某个种群在特定时间内的年龄结构而编制的。

它又称为特定时间生命表(time-specific life table),或垂直生命表(vertical life table)。

4.年龄金字塔有几种类型,各具什么特点?答:按锥体形状,年龄锥体可划分为3个基本类型:(1)增长型种群:锥体呈典型金字塔形,基部宽,顶部狭。

表示种群有大量幼体,而老年个体较小,种群的出生率大于死亡率,是迅速增长的种群。