价键理论的建立和发展

- 格式:pdf

- 大小:62.02 KB

- 文档页数:12

有机化学发展简史i“有机化学”这一名词于1806年首次由贝采利乌斯提出。

当时是作为“无机化学”的对立物而命名的。

19世纪初,许多化学家相信,在生物体内由于存在所谓“生命力”,才能产生有机化合物,而在实验室里是不能由无机化合物合成的。

1824年,德国化学家维勒从氰经水解制得草酸;1828年他无意中用加热的方法又使氰酸铵转化为尿素。

氰和氰酸铵都是无机化合物,而草酸和尿素都是有机化合物。

维勒的实验结果给予“生命力”学说第一次冲击。

此后,乙酸等有机化合物相继由碳、氢等元素合成,“生命力”学说才逐渐被人们抛弃。

由于合成方法的改进和发展,越来越多的有机化合物不断地在实验室中合成出来,其中,绝大部分是在与生物体内迥然不同的条件下台成出来的。

“生命力”学说渐渐被抛弃了,“有机化学”这一名词却沿用至今。

从19世纪初到1858年提出价键概念之前是有机化学的萌芽时期。

在这个时期,已经分离出许多有机化合物,制备了一些衍生物,并对它们作了定性描述。

法国化学家拉瓦锡发现,有机化合物燃烧后,产生二氧化碳和水。

他的研究工作为有机化合物元素定量分析奠定了基础。

1830年,德国化学家李比希发展了碳、氢分析法,1833年法国化学家杜马建立了氮的分析法。

这些有机定量分析法的建立使化学家能够求得一个化合物的实验式。

当时在解决有机化合物分子中各原子是如何排列和结合的问题上,遇到了很大的困难。

最初,有机化学用二元说来解决有机化合物的结构问题。

二元说认为一个化合物的分子可分为带正电荷的部分和带负电荷的部分,二者靠静电力结合在一起。

早期的化学家根据某些化学反应认为,有机化合物分子由在反应中保持不变的基团和在反应中起变化的基团按异性电荷的静电力结合。

但这个学说本身有很大的矛盾。

类型说由法国化学家热拉尔和洛朗建立。

此说否认有机化合物是由带正电荷和带负电荷的基团组成,而认为有机化合物是由一些可以发生取代的母体化合物衍生的,因而可以按这些母体化合物来分类。

鲍林规则和价键理论1928年,鲍林根据当时已测定的晶体结构数据和晶格能公式所反映的关系,提出了判断离子化合物结构稳定性的规则──鲍林规则。

鲍林规则共包括五条规则:鲍林第一规则:在离子晶体中,在正离子周围形成一个负离子多面体,正负离子之间的距离取决于离子半径之和,正离子的配位数取决于离子半径比。

鲍林第二规则:在一个稳定的离子晶体结构中,每一个负离子电荷数等于或近似等于相邻正离子分配给这个负离子的静电键强度的总和,其偏差≤1/4价。

鲍林第三规则:在一个配位结构中,共用棱,特别是共用面的存在会降低这个结构的稳定性。

其中高电价,低配位的正离子的这种效应更为明显。

鲍林第四规则:若晶体结构中含有一种以上的正离子,则高电价、低配位的多面体之间有尽可能彼此互不连接的趋势。

鲍林第五规则:在同一晶体中,组成不同的结构基元的数目趋向于最少。

鲍林(Pauling)规则是根据离子晶体的晶体化学原理,通过对一些较简单的离子晶体结构进行分析,总结归纳出的五条规则。

氧化物晶体及硅酸盐晶体大都含有一定成分的离子键,因此,在一定程度上可以根据鲍林规则来判断晶体结构的稳定性。

第一规则实际上是对晶体结构的直观描述,如NaCl晶体是由[NaCl6]八面体以共棱方式连接而成。

利用第二规则可以判断晶体是否稳定,同时也可以判断共用一个顶点的多面体的数目。

例如,在CaTiO3结构中,Ca2+、Ti4+、O2-离子的配位数分别为12、6、6。

O2-离子的配位多面体是[OCa4Ti2],则O2-离子的电荷数,与O2-离子的电价相等,故晶体结构是稳定的。

又如,一个[SiO4]四面体顶点的O2-离子还可以和另一个[SiO4]四面体相连接(2个配位多面体共用一个顶点),或者和另外3个[MgO6]八面体相连接(4个配位多面体共用一个顶点),这样可使O2-离子电价饱和。

第三规则又称为多面体共顶、共棱、共面规则。

两个配位多面体连接时,随着共用顶点数目的增加,中心阳离子之间距离缩短,库仑斥力增大,结构稳定性降低。

价键理论价键理论valence-bond theory,一种获得分子薛定谔方程近似解的处理方法。

又称电子配对法。

历史上最早发展起来的化学键理论。

主要描述分子中的共价键和共价结合,其核心思想是电子配对形成定域化学键。

1产生1927年W.H.海特勒和F.W.伦敦首次完成了氢分子中电子对键的量子力学近似处理,这是近代价键理论的基础。

L.C.鲍林等加以发展,引入杂化轨道概念,综合成价键理论,成功地应用于双原子分子和多原子分子的结构。

价键理论与化学家所熟悉的经典电子对键概念相吻合,一出现就得到迅速发展。

但价键理论计算比较复杂,使得后来发展缓慢。

随着计算技术日益提高,该理论还会有新发展。

1927年,Heitler 和London 用量子力学处理氢气分子H2,解决了两个氢原子之间化学键的本质问题,使共价键理论从典型的Lewis理论发展到今天的现代共价键理论。

海特勒-伦敦方法处理氢分子氢分子的哈密顿算符是:式中rA1、rB1为核A、B与电子1之间的距离;r12为两个电子之间的距离;RAB为两个原子核之间的距离……(图1);1/RAB表示两个原子核之间的势能(氢核和电子电荷皆为1基本电荷单位);1/rA1、1/rB1、…也是势能;墷是拉普拉斯算符。

海特勒-伦敦方法的要点在于如何恰当地选取基态H2的近似波函数Ψ(1,2)(或称尝试波函数),然后用变分公式使氢分子能量E为最低(假定Ψ是归一化的):式中*表示复数共轭。

考虑两个氢原子组成的体系,若两个氢原子A(有电子1)和B(有电子2)的基态波函数为:φA⑴=πexp(-rA1)φB⑵=πexp(-rB2)假如两个氢原子相距很远,那么体系波函数是:Φ1(1,2)=φA⑴φB⑵实际上两个电子是不可区分的。

同样合适的函数是:Φ2(1,2)=φB⑴φA⑵两个函数Φ1和Φ2都对应相同的能量。

海特勒和伦敦就取两个函数的等权线性组合作为H2的变分函数:Ψ(1,2)=c1Φ1+c2Φ2解久期方程得c1=±c2,波函数和能量是:式中s称原子轨道的重叠积分。

价键理论概述摘要:价键理论是指固体或分子中原子的价电子结构和原子与原子之间形成的键以及两者关系的理论。

它是从原子和原子结构层次, 深入了解材料一种重要理论, 能帮助人们设计满足需要的新材料。

根据收集到的资料, 对价键理论及其应用进行扼要地归纳与阐述。

关键词:价键理论共价键键参数金属应用价键理论起源于1916 年美国科学家G1 N1Lew is[1]提出的电子配对理论。

1927 年德国科学家W1 He itler与F1 L London[2]第一个用量子力学处理H2分子, 揭示了共价键的本质。

1930 年前后Pauling[3]和S later[4]等把这个理论发展成为一种全面的键理论, 称为价键理论。

金属的价键理论实质就是用电子配对法来处理金属键。

这一理论在金属材料中有着重要的指导作用, 它能帮助人们从电子结构和原子结构层次了解晶体结构, 并以此寻找需要的金属新材料。

因此, 国内外科学家, 在这方面做了大量的工作, 鉴于价键理论的重要性, 对其发展与应用做扼要的归纳与阐述。

一、键价理论的基本知识1.基本概念价键理论是在Pauling 离子晶体电价规则基础上发展起来的, 它继承了电价规则中/原子的价分配在原子所连诸键上0的基本概念, 同时允许原子所连诸键的键价做不均匀的分配。

价鍵的主要内容包括以下几个方面:(1)在价键理论或价键法则中, 将在反应中保持不变的最基本的实体称作原子。

在由广义( Lewis)酸(阳离子)与广义碱(阴离子)组成的离子性化合物中, 荷正电者为正价, 荷负电者为负价。

(2)化学计量要求离子性(或酸碱)化合物中的总正价与总负价的绝对值相等。

即化合物整体保持电中性的原理。

(3)原子以化学键与其近邻原子键合, 其键连原子数称为该原子的配位数, 此数亦为该原子参与化学键的成键数。

(4)价键理论认为, 原子的价将分配在它所参与的诸键上, 使每个键均有一定的键价, 并符合价和规则。

这一概念是价键理论最核心的内容。

2019年29期┆225教学随笔化学键理论发展简史王进军摘 要:化学键理论是化学的基础理论之一,本文就人们对化学键的认识、经历从四个方面作了简要介绍。

关键词:借喻期;力学期;电学期;电子理论期 化学键理论是化学的基础理论。

人们对化学键的认识主要经历了下面四个发展阶段。

一、借喻阶段(16世纪以前)人类早在古代就对物质之间的结合问题进行探讨。

我国春秋时期的史书《国语》曾记载:“夫和生实物,同则不断”、“故先王以土于金、木、水、火杂以成百物。

”认为相异的物质是相互结合的条件。

公元前古西腊哲学家借喻人的感情,以“爱”和“憎”来说明物质结合的原因,认为“四元素”因爱而结合,因憎而分离,以导致万物的变化。

类似的观点还有中国的“物以类聚”的思想。

公元以后,由于炼金术的实践活动,人们的认识有了进一步的发展。

公元13世纪,德国炼金家、元素砷的发现者马格努斯从拟人观的“姻亲”关系出发,认为类似的物质之间具有较强的“亲和力”而易于结合,并第一次提出了“亲和力”的概念,以表征物质结合的难易程度,产生了化学键的萌芽。

二、力学阶段(17世纪—18世纪)这一阶段的自然科学,主要是以牛顿的力学为中心而发展起来的,人们对于“亲和力”的认识也就带有机械的,力学的特征。

近代化学奠基人波义耳就曾以物质微粒间存在着钩、齿、棘的相互咬合来说明亲和力的本质,从而摒弃了“爱”和“憎”的超物质观念。

牛顿则认为物质微粒之间也和天体之间一样,存在着类似于万有引力的力而使其相互结合,把机械的静力学图像转变为动力学图像。

后来波义耳接受了“引力”的观点,认为“相异二元素微粒相互吸引则生成第三种物质”。

三、电学阶段(19世纪)18世纪末,由于对静电现象研究已经相当普遍,以电学观点解释化学亲和力的尝试逐渐开始流行。

特别是1800年发明伏打电池后,由于提供的恒稳电流电解了许多化合物,就促使人们对化学键的认识很快从力学阶段进入电学阶段。

1812年,瑞典化学家贝采里乌斯提出了电化二元学说。

化学键本质的探索者鲍林作者:盛根玉来源:《化学教学》2011年第11期摘要:美国科学家鲍林的兴趣涉及到了众多领域,从化学到量子力学、由生物化学到医学,都留下探索的足迹和丰硕成果。

虽然兴趣多元,但鲍林的研究方向—直是围绕着一个中心——对分子结构的准确描述和对化学键本质的探索,并因此获得1954年诺贝尔化学奖。

后来,鲍林从自然科学转向社会科学领域,由科学实验投身社会实践,成为一个和平主义者,于1962年被授予诺贝尔和平奖。

到目前为止,他是惟一的两次诺贝尔奖的单独获得者。

关键词:鲍林;化学键;共价键;电负性;共振论;a_螺旋体结构文章编号:1005-6629(2011)11-0057-04中图分类号:G633.8文献标识码:B19世纪与20世纪之交,由于物理学革命(因电子、X射线及放射性三大发现而引起的一场物质结构观念上的变革),致使近代化学的理论及其研究方法受到新的挑战。

挑战的关节点在于“原子可分、元素会变”的新观念取代以往的“原子不可允元素不会变”的旧观念以后,化学家们究竟如何应对原有化学理论的推陈出新?美国的两位化学家路易斯(G·N·Lewis)和朗缪尔(I·Langmuir)对这种挑战首先作出明智的回答。

他们跟以往的近代化学家(主要是有机化学家)不同,比较注意物理学的新思想和新成果对化学的意义。

他们倡导从电子角度来看原子概念、用量子的观点(尽管当时还是旧量子论)来处理光谱问题(氢、氦等谱线),进而用这种观点为现代化学键理论的建立奠定基础。

就在物理学家创建原子结构模型后不久,路易斯在1916年,提出分子中原子可以通过共享电子对(或共用电子对)而使每个原子具有稳定的惰性气体(或稀有气体)的电子构型。

他把原子分成两层,假设:外层最多容纳8个电子,内层既有电子又有核(内层电子和原子核构成原子实);外层电子位于包围原子实的立方体的各个角上。

他认为,像惰性气体(或稀有气体)原子那样的八隅体(s2p6)是电子的稳定排布方式;原子相互结合而形成分子时,应趋向达到这种稳定结构。

第六章 价键理论价键理论,顾名思义:就是有关分子间化学键的理论。

其核心思想是电子两两配对形成定域的化学键,因而价键理论又称为电子配对理论。

价键理论是在Heitler-London 处理2H 问题的基础上发展起来的。

因此,我们先来回顾一下Heitler-London 方法。

§6.1 Heitler-London 方法在讨论2H 时,H.L 从Pauli 原理出发,即电子轨道自旋波函数必须是反对称的,直接推出了2H 的单态和三态波函数,)()()()())1,31212ab ba ψαββα=± ab ba +:对称的 αββα-:反称 ab ba -:反称 αββα+:对称∴两两组合,只能有+→-⎛⎫⎪-→+⎝⎭a ,b 为归一化的实函数,为氢原子的原子轨道,a 表示在A 核的b 表示在B 核的 |a b S =体系能量(相应于单态和三态):1,31,31,3ˆE Hψψ=∵ˆH不含自旋,∴ψ中自旋可积去,为1,剩下E 只是空间轨道在ˆH 下的作用结果。

∴()1,321ˆ21E ab ba H ab ba S =±±+ ()121ˆ21E ab ba Hab ba S =++⨯+()()21ˆˆˆˆ21ab Hab ab H ba ba H ab ba H ba S =++++ ∵ˆˆab H ab ba H ba =;ˆˆab H ba H ab = ()()21ˆˆ1ab H ab ab H ba S =++ 同理:()()21ˆˆ1ab H ab ab H ba S =-- 写在一起:()()1,321ˆˆ1E ab H ab ab H ba S =±± 定义ˆQ a b H a b = 库仑作用能ˆK ab Hba = 交换作用能 2H 分子在Hamiltonian 在定核近似下,(只与电子坐标有关)可写为: ()()121ˆˆˆ12Hh h r =++ ∴()1,3211E Q K S=±± 其中 Q ab H ab a h a b h b ab g ab ==++ ∵a ,b 对称(a 为A 核1s ,b 为B 核1s ,A ,B 核一样), ∴ 2Q a h a a b g a b=+()()()()()11122K a b H b a a h b b a b h a Sa b g a b==++ S 2S a h b ab g ab =+∵两归一化在函数内积总是小于等于1,即|1a b s =≤"1"=只有 a b = 时∴在我们这种情况下,21S <作为一种近似我们可以把21S +的2S 省去,则能量表示变为,1,3E Q K =± <0 >0∵0K < (2K S a h b ab g ab =+)这一项积分总很小 ∴13E E <即单态为基态,较稳定,符合事实,另外,我们不能省去K 中的S ,如果省去,则K>0,从而31E E <,就不对了。

化学键的价键理论与键级解析化学键是指原子之间由电子云的相互作用形成的强力,它是化学反应和化学物质性质的基础。

在化学键的形成过程中,存在着不同类型的键和不同的键级解析。

本文将着重介绍一些重要的化学键的价键理论以及其键级解析。

首先,我们要了解价键理论。

最早的价键理论是由路易斯于1916年提出的,即氢原子与卤素原子可以通过共用电子对形成化学键。

这一理论被称为路易斯电子轻点法。

在该理论中,原子的价电子以点的方式表示,原子通过电子的共用将原子结合在一起。

然而,这种理论只适用于描述一些简单的共价键。

接下来,我们介绍了瓦伦斯键理论。

瓦伦斯是在1938年提出的,他的理论弥补了路易斯理论的不足之处。

瓦伦斯认为共价键是由两个原子的原子轨道之间的重叠所形成的。

根据他的理论,电子密度最高的区域是共价键轴上的电子云。

瓦伦斯键理论解释了许多键型,如σ键和π键。

在瓦伦斯的理论基础上,有一种重要的化学键叫做极性共价键。

它是由于共价键中原子的电负性不同引起的。

电负性较大的原子吸引共用电子对的位置更强,导致电子云偏离中心。

因此,分子中会有部分正电荷和部分负电荷出现。

这种极性共价键将对分子的化学性质产生深远的影响。

另一种重要的化学键是离子键。

离子键形成于电子转移的过程中,其中一个原子会失去一个或多个电子,另一个原子则会获得所失去的电子。

这种电子转移会导致一个带正电荷的离子和一个带负电荷的离子形成。

离子键通常出现在金属和非金属之间,如金属离子和非金属原子之间的化合物。

另外,我们还要了解一种特殊的键,即氢键。

氢键相较于其他键有更弱的键能,但却具有很重要的作用。

氢键通常是由氢原子与带有高电负性的原子(如氮、氧或氟)形成的。

由于氢原子的正电荷和高电负性原子的负电荷相互作用,氢键在分子的稳定性和化学性质中起着重要的作用。

在分子化学中,有一个重要的概念叫做键级解析。

键级解析是用来描述化学键的强度的一个指标。

它是基于化学键中电子的分布和电子的紧密程度来定义的。

化学键理论简介化学键是指将两个或多个原子结合在一起的力,是构成分子和化合物的基本单位。

化学键理论旨在解释化学键形成的原因以及化学键的类型和性质。

本文将介绍几个常见的化学键理论。

1. 价键理论价键理论也称为路易斯理论,是由美国化学家吉尔伯特·路易斯于1916年提出的。

根据这个理论,化学键形成是由于原子之间的电子共享或电子转移。

在化学键中,原子通过共享或转移电子以实现稳定状态。

共价键的形成是通过电子共享形成的,而离子键的形成是通过电子转移形成的。

2. 电子云理论电子云理论也称为量子力学理论,是由奥地利物理学家艾尔温·薛定谔等人在20世纪初提出的。

根据这个理论,电子不能被简单地看作是粒子,而是存在于原子周围的一种云状结构,称为电子云。

在化学键中,电子云之间的重叠是化学键的形成基础。

共价键形成是由于两个原子的电子云的重叠,而离子键形成是由于正负电荷之间的吸引力。

3. 分子轨道理论分子轨道理论是由德国化学家恩斯特·赫尔曼·福克和罗伯特·桥·休伊特于20世纪初提出的。

根据这个理论,分子中的电子不再局限于原子轨道,而是存在于整个分子的分子轨道中。

分子轨道可以是成键轨道(高能级)或反键轨道(低能级)。

共价键的形成是通过成键轨道的重叠,而离子键的形成是通过成键轨道和反键轨道之间的重叠。

4. 杂化轨道理论杂化轨道理论是由美国化学家林纳斯·鲍林在20世纪初提出的。

根据这个理论,原子轨道在形成化学键时会重新组合成一组新的杂化轨道。

杂化轨道具有介于原子轨道之间的性质,可以更好地解释一些分子的形状和键角。

杂化轨道的形成是为了最大限度地重叠,以实现更强的化学键。

5. 价电子对斥力理论价电子对斥力理论也称为VSEPR理论,是由英国化学家罗纳德·吉尔斯彭尼克在1940年代提出的。

根据这个理论,化学键的形成是为了最小化价电子对之间的斥力。

分子的几何形状取决于周围的原子和非键电子对的排列方式。

化学键理论的发展与应用化学键理论是现代化学的基石之一,它是描述分子中原子相互作用的一种理论。

化学键理论主要包括化学键的形成及特性、化学键的结构、化学键的分类等。

这些理论不仅在化学领域得到广泛应用,同时也是生物学、地球化学、材料科学等学科的理论基础。

一、化学键理论的发展历程早在18世纪初期。

英国化学家弗朗西斯科·雷达发表的《化学元素的各种组合形式》一书中,提出的元素间存在着一种"亲和力",即化学亲和力的概念。

这为化学键理论的发展打下了基础。

19世纪初期,瑞典化学家贝尔塔·冯·鲁道夫·克劳修斯提出了“单价”的概念,并提出了元素之间的原子是以一定的比例结合在一起的,并将此比例称为化学价。

他还提出了“正价离子”和“负价离子”的概念,前者是指失去了一个或多个电子的离子,后者是指得到了一个或多个电子的离子。

这些概念为化学键理论的形成奠定了基础。

20世纪初期,美国化学家吉尔伯特·劳厄尔提出了“共价键”与“离子键”的概念。

共价键是指原子间共享电子而形成的键。

离子键是指原子通过电子的让与和接受形成的键。

该理论成为化学键理论的重要基础。

在20世纪50年代至60年代中期,晶体学和X-射线衍射技术的快速发展,加快了化学键理论的研究进程。

英国化学家劳埃德·布瑞格斯和肖恩·康纳利提出了“价键理论”,并发明了“畸变指数”来描述分子中的空间构型。

他们的理论主张,分子中原子的配位数以及常见的分子形成方式可以通过电子排布的方式合理解释,并且可用于研究分子的激发态和振动态等方面的问题。

二、化学键理论的应用1. 化学反应的解释化学键理论不仅可以解释化学反应中物质之间的相互作用,还能够描述反应所产生的化学物质之间的化学键类型和键能,因此是研究化学反应机制和物质转化过程的基础。

2. 分子结构的分析与计算化学键理论可以用于分析分子的立体结构和几何形状,并计算分子的能量状态和振动特性,以及分子中的键的长度和角度等。

价键理论的建立和发展作者沈逸然黄禾琳彭晨张鸿单位北京大学化学与分子工程学院内容提要价键理论是二十世纪化学科学所取得的最重要的成果之一,它第一次向世人揭示了物质结构的微观本质,把化学领向了一个更为壮观的全新领域。

而它的主要缔造者Pauling 更是化学史以及科学史上闻名遐迩的一代宗师。

本文简明扼要地追述了价键理论的建立与发展,带领读者感受这一段波澜壮阔的历史,领略物质世界的奇妙无穷。

当然,限于篇幅,本文一定还有很多细节难以满足您求知的欲望,在此致以诚挚的歉意。

关键词量子价键杂化人物Heitler London Pauling Sidgwick第一幕量子化学的暴风骤雨在波动力学没有被发现之前,化学键是化学家和物理学家的一个大问题。

大概的说,原子、分子间的吸引,有三种形式的化学力:离子键,共价键,范德华力。

关于两异性电荷的离子会吸引,是当然的。

范德华力与化学键相比,通常是非常弱的。

问题的困难在于,基于古典物理学我们不能了解何以两个中性原子,如两个氢原子,会形成分子。

况且共价键有个显著特点,那就是会饱和:一个氢原子可与另外一个氢原子结合,但不能和两个或三个氢原子结合;一个碳原子可与四个氢原子结合,但不能与四个以上结合。

即使在古典物理学中已知道中性粒子间有很强的引力,亦不可能说明为什么第三个原子不能够被已结合的二原子所吸引。

饱和的特性对古典物理学家来说是不可理解的。

在1927年,Heitler和London用波动力学解决了此问题,波动力学不仅能解释中性原子间的吸引,亦可使我们对饱和性质有完全的了解。

我们先来回顾一下量子化学建立的过程。

1924年,法国物理学家de Broglie针对Bohr原子结构理论所面临的困难,提出了电子等粒子的运动具有波粒二象性的假说,同时提出了物质波的概念和联系波动性和粒子性的de Broglie关系式。

Heisenberg在研究Bohr假设之后于1925 年提出关于原子的理论:矩阵力学。

后来德国物理学家Born和Heisenberg等共同完成这个理论,Born称其为量子力学。

1926年,奥地利物理学家Schrodinger建立了类似于波动方程的关于物质波的偏微分方程——即Schrodinger方程,创立了波动力学。

他认为波动力学和矩阵力学在数学上是等价的,de Broglie关系式也可以划入这个理论。

于是量子力学这个关于微观世界客观运动的最基本的理论诞生了。

量子力学一经问世便引起了化学家的注意,他们很快就将量子力学运用到化学键领域的研究上。

1927年,德国物理学家Heitler和London合作用量子力学的Schrodinger方程来研究最简单的氢分子取得量子化学的最初成绩。

他们对两个氢原子之间的化学键作了近似的过程,发现当两个原子足够近的情况下,如果两个电子的自旋方向相反,就会形成两个原子共有的电子云,而且这一体系的能量小于两个氢原子的能量和,那么两个氢原子就一定可以形成一个氢分子。

electronic cloud对于两个氢原子而言,我们不考虑其两个核的动能,用a,b表示两个原子核,1、2分别表示两个核附近的电子,用r a1、r b1、r a2、r b2分别表示原子核a、b与其电子1、2之间的距离,R表示两个原子核之间的距离。

则Hamilton算符为我们使得:则可以得出:如果假设电子1十分的靠近核a,即r a1>> r b1, r a1>>R, r a1>>r12氢原子1的hamilton算符为:其schrodinger方程为:解得:如果假设电子2十分的靠近核b,作与a 相同的处理,可以得到:于是,我们可以把分子轨道的波函数描述为Ψ1=Ψ2=但是实际上,两个电子是在两个核周围运动,于是可以将其进行线性组合,得到:Ψ=Ψ1+Ψ2。

于是,Heitler和London通过计算,得到氢原子的平均核间距为:87pm,与实验值基本吻合。

Heitler和London计算的结果表明:2个氢原子的2个电子在原子轨道上互换位置可以使体系的能量降低。

当2个氢原子接近时,自旋反平行的2个价电子的电子云会在原子之间发生重叠,形成氢分子的成键状态,即氢分子的成键状态原子间有最大的电子云密度。

对于一般的情况而言,电子出现的位置不是固定在一个地方,而是出现在两个原子核之间的概率要大一些,这样,这个电子对形成的化学键就把两个原子紧紧地拉在一起。

这个用schrodinger方程求解出来的结果和实验数据很接近,说明了这个方法是正确的。

Heitler和London建立氢分子成键理论之后,便将其推向其他分子和多原子分子,提出了价键理论,推广后的表述如下:1、2个原子的价层轨道上的不成对电子可以通过自旋反平行的方式配对成键。

2、在原子或分子中已经配对的电子,不能再与其他原子中的不成对电子成键,一个原子可以与其他原子形成的共价键数,决定于其不成对电子数。

3、共价键的稳定性决定于原子轨道的重叠程度,2个原子轨道的重叠程度越大,形成的键越稳定;在原子轨道电子云密度的方向上最大,2个原子轨道可以发生最大程度的重叠。

在价键理论建立之后我们就能够对文章开头所提到的问题做一个满意的解释了:★一个原子可能与其他原子形成的共价键数决定于该原子价层轨道上的不成对电子数,不成对电子用完了,其成键能力就饱和了,这种性质就是共价键的饱和性。

★因为不同的原子的原子轨道只有在电子云密度最大的方向上才能发生最大的重叠而形成稳定的共价键,所以共价键指向原子轨道电子云密度最大的方向,这就是共价键的方向性。

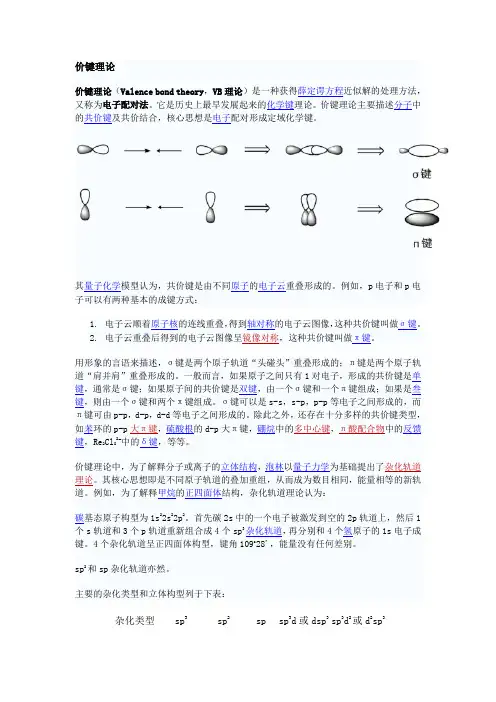

价键理论认为,由于电子云重叠的方式不同,出现的键的形式就不同,即σ键和π键。

σ键凡是原子轨道沿着电子云密度最大的方向重叠所形成的键。

σ键的基本特点是成键电子的电子云在连接2个原子的键轴周围呈圆柱形对称,没有通过键轴的节面。

π键2个原子的p y轨道或p z轨道在垂直于x轴的方向上“肩”并“肩”地重叠在一起形成的键称为π键。

π键的基本特点是有一个通过连接2个原子的键轴的节面,成键电子的电子云子节面在节面两侧呈面对称。

π键的电子云重叠程度比较小,没有σ键稳定。

一般的,共价单键都是σ键;共价双键包括一个σ键和π键;共价三键包括一个σ键和两个互相垂直的π键。

第二幕杂化轨道的推波助澜价键理论揭示了共价键的本质,解释了共价键的特点,但在解释分子的空间结构时却遇到了困难。

例如,2P y和2P z轨道上分别有2个不成对电子的氧原子,只能和2个氢原子的1s电子配对形成2个共价单键,而这2个共价单键只能在P y轨道和P z轨道电子云密度最大的y轴和z轴的方向上形成。

所以一个氧原子只能和2个氢原子结合形成化学式为H2O的水分子,其中2个O—H键互成900角。

又如,2P x、2P y和2P z轨道上分别有3个不成对电子的氮原子,只能和3个H原子的1s电子配对形成3个共价单键的NH3分子,按3个P轨道的空间指向,NH3分子的3个N—H键也必须互成900角。

而实际测定水分子中2个O—H键的键角为104.50,氨分子中3个N—H键的键角为107.30,都比价键理论的估计值大。

为此,Pauling提出了杂化的概念。

基于电子的波动性和波的叠加性等量子力学的观点,他认为同一原子中能量相近的不同类型的几个原子轨道可以相互叠加而组成同等数目的能量相同的轨道,称之为杂化原子轨道。

下面介绍几种常见的杂化轨道。

*注:SF6在《Chemical Bond : A Dialogue》(Burdett (USA))中提到:按分子轨道理论,SF6只有4个成键轨道和2个非键轨道,也符合八隅律。

注意,氮、氧也和碳一样,通过1个2s轨道和2个2p轨道杂化产生4个sp3杂化轨道,但由于氮、氧分别比碳多1个和2个电子,所以它们的sp3杂化轨道中分别有1个和2个轨道为孤对电子所占据,这种含孤对电子的杂化轨道被称为不等性杂化轨道。

以上是常见的五种主族元素原子形成的杂化轨道。

下面介绍一下副族元素原子形成的杂化轨道,主要是配合物的杂化轨道。

20世纪20年代,Sidgwick和Pauling首先提出配位共价模型,逐步形成了现代配合物价键理论。

在配合物中,一般是配位原子孤对电子与中心离子(原子)空轨道重叠,形成共价性质的配位键。

在历史上,曾将配位体和中心体之间的化学键分为电价配键和共价配键,但两者并无明确的界限,因此现已不再使用。

卤素、氧等配位原子电负性较强,对过渡元素金属离子内层轨道几乎没有影响,它们与中心原子形成外轨型配合物,又称为高自旋配合物,它们的磁性较强,磁矩较大。

例如:FeF63-、Fe(H2O)63-、CoF63-、Co(NH3)3+、MnCl42-。

碳、氮等配位原子电负性较弱,对过渡元素金属离子内层轨道影响较大,促使其电子重排,形成内规型配合物,又称为低自旋配合物,它们的磁性较弱,磁矩较小。

例如:Fe(CN)63-、Co(NH3)3+、Mn(CN)64-、Ni(CN)42-。

同样,价键理论用于阐明配合物的空间构型时也简单实用。

Ag(NH3)2+ Cu(NH3)2+直线型sp杂化Cu(CN)32-平面三角sp2杂化Ni(CN)42- 四方dsp2杂化Zn(NH3)42+Cd(CN)42-正四面体sp3杂化Ni(CN)53- Fe(CO)5 三角双锥sp3d杂化Fe(H2O)63+ FeF63+ 八面体sp3d2Fe(CN)63-Cr(NH3)63+八面体d2sp3然而每一种理论都有其局限性。

虽然价键理论在结构上的局限性通过发展起来的杂化轨道理论得以解决,但是价键理论的局限远不止这些。

第三幕难以避免的白璧微瑕实验测定NO、NO+、O2都具有顺磁性。

像NO、NO+这样的分子和离子有顺磁性是容易理解的,因为这些分子或离子中都有一个没有用于共价成键的不成对电子。

至于以共价双键成键的氧分子为什么会有顺磁性,要解释这一事实,价键理论就无能为力了。

在配位化合物中该理论也存在不少缺点,如不能解释成键电子的能量问题,因此不能定量解释配合物的稳定性,也不能解释配合物的可见、紫外吸收光谱的特征以及过渡金属配合物普遍具有特征颜色等问题。

价键理论根本缺点是它只看到孤对电子占据中心离子空轨道这一过程,而没有看到配体负电场对中心离子的影响,特别是中心离子的价层d轨道在负电场影响下电子云分布和能量的变化,因而在阐明配合物的某些性质时发生了困难。

为了解释上述现象,很多杰出的化学家参与了进来,提出了分子轨道理论、晶体场理论等其他理论,这已经是后来的事了,感兴趣的读者可以自行学习相关内容。

但是,价键理论简单实用,在很多时候,仍然发挥着强大的作用,作为化学史不可磨灭的重要理论,随着时间的推移,我们必能站在巨人的肩膀上,看得更高,望得更远。

第四幕对后来人的启发引导而从价键理论的建立与发展的历史中,从参与其中的那些伟大的科学巨匠身上,我们也能得到很多有益的启示:1、对于新事物的敏锐的捕捉力与深刻的洞察力。