脑瘫类型

- 格式:rtf

- 大小:43.80 KB

- 文档页数:5

脑性瘫痪小儿脑性瘫痪(简称脑瘫)是指从出生前到生后之脑发育早期阶段,各种原因所致的非进行性脑损伤及发育缺陷。

主要表现为永久性中枢性运动障碍和姿势异常,可伴有智力低下、癫痫、精神行为异常、语言听力障碍及关节脱位等。

其发病率国外报道为 1.2‰~2.5‰活婴,我国1995~1997年江浙部分地区7岁以下小儿脑瘫患病率为1.5‰~1.8‰。

脑瘫患儿中,男孩多于女孩,男:女在1.13:1至1.57:1之间。

随着围产期保健的广泛开展、急救医学的迅速发展,危重新生儿抢救成功率的不断提高,小儿脑瘫的发病率正呈现逐年上升的趋势,目前已成为儿童主要的致残原因,越来越受到人们的重视。

根据本病的临床表现,一般将其归类于中医学五迟、五软、五硬,中医学中没有小儿脑瘫这一病名。

但《诸病源候论》中有“齿不生候”、“数岁不能行候”及“四五岁不能语候”等有关小儿生长发育迟缓的记载;《医宗金鉴》将各类迟证归纳为“五迟”之名;五软之名首见于《活幼心书》,指出:“头、颈、手、足、身软,是名五软。

”《幼幼集成》说:“五硬者,手硬、脚硬、腰硬、肉硬、颈硬也。

”而早在《婴童百问》就提出五迟、五软运用钱氏地黄丸补肾以及补肾荣养之品治疗;《保婴撮要》主张使用补中益气汤,以滋化源。

中医疗法从古至今一直广泛应用于瘫痪性疾病,其优势在于体现出中医的脏腑辨证与经络辨证相结合的辨证论治与整体康复理念。

传统中医疗法针灸、推拿、中药内外治等可以纠正异常姿势,改善运动障碍,而且中医疗法还能够有效地改善患儿的体质,增强免疫力,为患儿的康复训练打下良好的基础。

【病因病机】一、中医小儿脑瘫的病因主要为先天禀赋不足和后天失养。

因人赖父母精血的成形,与父母体质、父母年龄、多孕多产、双胎有密切关系,因为其父母精血不充,成胎之时浇灌不足,受胎之后,气血难以长成,出生后身体怯弱,肝血肾精不充,筋骨失养而痿弱,以至瘫痪。

产时及产后由于初生不啼、小产、感邪等因素造成瘀血、痰浊阻于脑络,以致脑髓失其所用,发而为病。

脑瘫宝宝有哪些表现?权威专家来回答!文章导读大家都知道宝宝出现脑瘫的巨大危害性,而导致这一结果的原因有很多,比如备孕阶段父亲经常抽烟喝酒,怀孕阶段母亲经常情绪不好,或者在怀孕阶段吃了药物的原因等等,总之,很多父母的不良习惯都会导致出现脑瘫宝宝,那么脑瘫宝宝有哪些症状呢? 1、手足徐动型:常常表现为四肢、头面部或全身肌肉的蠕虫样”不自主运动。

紧张、兴奋时加重,安静时减轻,入睡后多动消失。

多动症状在进行有意识的动作时尤为明显,如取拿物品时不能顺利接触该物品,而是上肢高举或伸向后方,摇动,全身用力、面部肌肉活动增多,表情怪异。

协同运动能力极差。

由于颜面肌肉、舌肌及发声肌肉受累而常伴有语言障碍。

2、痉挛型:脑瘫患儿大多数属于这种类型的,也是最为常见的临床类型。

患儿双大腿外展困难,膝部屈曲不易伸直,腓肠肌收缩而致跟腱挛缩。

竖立抱起时两下肢伸直、内收并内旋,两腿交又呈剪刀状。

行走时呈剪刀状”痉挛性瘫痪步态,足尖着地。

上肢表现为肘、腕关节屈曲。

3、共济失调型:这种类型较少见,主要表现为小脑病变体征,常见眼球震颤,辨距不良,步态不稳、摇晃及意向性震颤等。

肌张力偏低,腱反射不亢进。

4、其他类型:(1)强直型:主要表现为铅管样或齿轮状肌张力增高等锥体外系症状,腱反射不亢进。

(2)肌张力低下型:表现为肌张力低下,但腱反射存在或亢进。

(3)震颤型:表现为静止性震颤,与锥体外系受累有关。

5、脑性瘫痪患儿常由于较广泛的脑损伤引起,所以合并其他神经系统异常者较为常见。

例如,25—80%的患儿伴有智力低下;25—50%的患儿合并癫病等。

脑瘫的分型以及临床表现:1.痉挛型(偏瘫,双瘫,四肢瘫)痉挛型脑瘫主要损伤部位是锥体系,但病变部位不同,临床表现也不同。

主要表现如下: (1)肌张力增高:被动屈伸肢体时有“折刀”样肌张力增高的表现。

关节活动范围变小,运动障碍,姿势异常。

(2)由于屈肌张力增高,多表现为各大关节的屈曲、内旋内收模式。

(3) 上肢表现为手指关节掌屈,手握癸,拇指内收,腕关节屈曲,前臂旋前,肘关节屈曲,肩关节内收。

过多使用上肢,易出现联合反应,使上肢发育受到影响。

(4)下肢表现为尖足,足内、外翻,膝关节屈曲或过伸展,髋关节屈曲、内收、内旋,大腿内收,行走时足尖着地,呈剪刀步态。

下肢分离运动受限,足底接触地面时下肢支持体重困难。

(5)多见躯干及上肢伸肌、下肢部分屈肌以及部分伸肌肌力降低。

(6)动作幅度小、方向固定、运动速率慢。

(7)痉挛型双瘫在脑瘫患儿中最为常见,主要表现为全身受累,下肢重于上肢,多表现为上屈曲模式和下肢伸展模式。

(8)痉挛型四肢瘫一般临床表现重于痉挛型双瘫,可表现为全身肌张力过高,上下肢损害程度相似,或上肢重于下肢。

由于大多一侧重于另一侧,因此具有明显的姿势运动不对称。

(9)痉挛型偏瘫患儿临床症状较轻,具有明显的非对称性姿势运动,-般6个月后显现症状,1岁后左右差别明显。

正常小儿很少在12个月前出现利手,痉挛型偏瘫的患儿却可在12个月前出现利手。

此型可见明确的影像学改变。

(10)视觉发育速度缓慢、视觉体验效应不足、视觉功能发育不足,影响粗大和精细运动发育速度和质量。

(11)可有不同程度的智力落后、胆小、畏缩、内向性格等。

(12)临床检查可见锥体束征,腱反射亢进,骨膜反射增强,踝阵挛阳性,2岁后病理反射仍呈阳性。

(13)低出生体重儿和窒息儿易患本型,本型占脑瘫患儿的60%~70%。

2.不随意运动型:损伤部位以锥体外系为主要表现如下:(1)难以用意志控制的全身性不自主运动,面肌肉、发音和构音器官受累,常伴有流涎、咀嚼吞咽困难,语言障碍。

痉挛型脑瘫儿童案例:

痉挛型脑瘫是一种常见的脑瘫类型,其特征是肌肉痉挛和运动障碍。

以下是一个痉挛型脑瘫儿童的案例:

小明(化名)是一名痉挛型脑瘫儿童,他出生时因缺氧导致大脑损伤,影响了肌肉的控制能力。

小明在婴儿时期就表现出肌肉痉挛的症状,例如手臂和腿部僵硬,难以伸展。

他无法像正常儿童一样翻身、爬行和行走,这给他的生活带来了很大的困扰。

小明的父母非常关心他的情况,他们带他去了医院,接受了各种治疗,包括物理治疗和康复训练。

尽管小明在治疗中取得了一定的进步,但他的肌肉痉挛症状仍然很严重,这使得他的运动能力受到了很大的限制。

为了更好地照顾小明,他的父母加入了一些脑瘫儿童的家长互助小组,通过与其他家长交流和分享经验,他们学会了如何为小明提供更好的照顾和康复训练。

他们也积极参与小明的康复治疗,帮助他进行物理治疗和康复训练,以缓解肌肉痉挛和提高运动能力。

尽管小明的康复治疗取得了一定的进展,但他仍然面临着许多挑战。

他的肌肉痉挛症状仍然很严重,这使得他的行动非常困难。

他也面临着社交障碍和自尊心问题,这使得他难以与其他儿童交往。

然而,小明并没有放弃。

他努力地接受治疗和康复训练,尽可能地克服自己的困难。

他也得到了家人和朋友们的支持和鼓励,这让他感到非常温暖和鼓舞。

小明的父母也一直在为他提供最好的照顾和支持,帮助他克服生活中的各种挑战。

总之,小明是一个勇敢和坚强的痉挛脑瘫儿童,他的故事让我们看到了脑瘫儿童所面临的挑战和困难,也让我们看到了他们。

在日常生活当中脑瘫是一种相当复杂的疾病了,会有很多的新生儿出现脑瘫的症状,从而危害到了他们的健康,大家应当将脑瘫的类型关注起来才可以,提防自己宝宝的健康状况,接下来为大家介绍一下小儿脑瘫的类型有哪些呢。

郑州金水中医院儿科专家讲解关于小儿脑瘫的类型:一、功济失调型:此型较少见,病变在小脑或其通路上,有时大脑也有损害。

婴儿脑瘫分型的依据是什么?婴儿期首先表现为肌张力低下,腱反射不易引出。

一般到第二年逐渐出现意向性震颤、步态不稳等小脑受损症状,但眼球震颤常不明显,智能可有轻度障碍。

二、锥体外系型(强直型):主要病变在锥体外系,表现为不自主、无规则、不能控制和无目的的运动,睡眠时消失。

婴儿时期肌张力较低,婴儿脑瘫分型的依据是什么?儿童时期表现为手跳徐动、舞蹈样动作、扭转痉挛、肌肉震颤或强直,多为核黄疸的后遗症。

三、手足徐动型:婴儿脑瘫分型的依据是什么?手足徐动型约占脑性瘫痪的 1/5,主要病变也有锥体外系统。

表现为难以用意志控制的不自主运动,紧张或有意识运动时,不自主的运动增多。

由于颜面肌肉、舌肌、发音器官肌肉多受累,常伴有语言障碍。

单纯手足徐动型患儿腱反射不亢进,巴氏征不表现阳性。

四、痉挛型:婴儿脑瘫分型的依据是什么?这是最常见的类型,约占脑性瘫痪的 2/3。

主要病变在大脑破质运动区和锥体束。

其特点为肌张力增强,腱反射亢进,踝震挛和巴杉斯基征阳性。

早期表现为握持反射增强。

上肢症状较轻,两肘关节屈曲内收于胸前,腕和手指关节也屈曲,两手动作笨拙。

脑瘫的危害性是相当严重的,特别多的宝宝会出现脑瘫的症状,危害到了患儿的健康,希望父母可以重视脑瘫的出现,应当将此病的类型认识透彻,特别是要进行脑瘫的预防才行。

3、真真的心,想你;美美的意,恋你;暖暖的怀,抱你;甜甜的笑,给你;痴痴的眼,看你;深深的夜,梦你;满满的情,宠你;久久的我,爱你!4、不管从什么时候开始,重要的是开始以后不要停止;不管在什么时候结束,重要的是结束以后不要后悔。

脑瘫名词解释脑瘫是一种非进行性的脑部运动障碍,主要由于早期脑损伤(在胎儿期、出生前或出生后几个月内)所导致。

这种损伤可能是由于脑部发育异常、缺氧、感染、脑出血等引起的。

脑瘫对肌肉控制和协调能力产生不同程度的影响,常表现为姿势和运动的无力、僵硬、不能精确控制肌肉,甚至可能伴有智力障碍、语言障碍、视觉与听觉障碍等。

脑瘫是一种复杂多样的疾病,常见的脑瘫类型包括:1. 痉挛型脑瘫(Spastic cerebral palsy):此类型是最常见的,约占脑瘫患者的70-80%。

患者肌肉过度紧张、缩短,导致肌肉强直和关节僵硬。

2. 异常姿势型脑瘫(Dyskinetic cerebral palsy):此类型约占10-20%,特征是肌肉无力和不协调,引起姿势异常、运动难以控制。

3. 刚性型脑瘫(Rigidity cerebral palsy):此类型比较罕见,患者肌肉过度紧张、僵硬,关节活动范围受限。

4. 混合型脑瘫(Mixed cerebral palsy):此类型包括两种及以上类型的特征,常见于那些既有紧张症状又有不协调症状的患者。

5. 共济失调型脑瘫(Ataxic cerebral palsy):此类型相对较少见,主要特征是协调能力受损,导致动作不稳、姿势不稳。

脑瘫的严重程度因人而异,可以分为轻度、中度和重度。

病患的日常生活活动可能受限,如坐立不稳、行走困难,甚至需要使用辅助设备(如拐杖、轮椅等)。

脑瘫治疗主要包括物理治疗、康复训练、药物治疗、手术矫正等。

物理治疗和康复训练旨在帮助患者维持和恢复肌肉功能,促进肌力、平衡和协调性的改善。

药物治疗可以通过减轻肌肉紧张、控制痉挛、促进运动控制信号等方式来缓解症状。

对于严重病例,可能需要手术矫正(如肌肉拉长术、关节松解术等)来改善患者运动功能。

脑瘫是一个终生性疾病,需要长期的康复治疗和关怀。

脑瘫患者和家人可以通过专业团队的帮助,制定合理的康复计划和教育计划,以提高患者的生活质量并发挥他们的潜力。

脑瘫患者步态的特点

脑瘫患者的步态特点取决于脑瘫的类型和严重程度。

不同类型的脑瘫可能表现出不同的步态异常。

以下是一些常见的步态特点:

1. 痉挛型步态:痉挛型脑瘫患者常常表现出肢体肌肉过度紧张并伴随着强烈的痉挛,步态呈现出僵硬、不协调的特点。

他们的步态可能呈现出挺身、关节角度异常或者用力收紧大腿和小腿肌肉。

2. 无力型步态:无力型脑瘫患者通常表现为肌肉力量不足,步态呈现出行走困难、摇摆不稳、脚步不稳的特点。

他们可能出现膝关节塌陷、脚跟落地困难等现象。

3. 扁平型步态:扁平型脑瘫患者的步态特点是足部内翻、脚弓下陷、膝关节过度伸直并且下肢肌肉过度紧张。

他们的行走时足部接触地面面积较大,易导致扁平足和脚趾挛缩。

4. 痉挛-无力混合型步态:有些脑瘫患者的步态表现是痉挛型和无力型的混合。

他们的步态可以是肌肉力量不足,而在肌肉过度紧张时痉挛。

这种步态呈现出混合型特点,包括无力和僵硬的元素。

总的来说,脑瘫患者的步态特点是步态困难、不稳定、协调性差,并伴随着肌肉紧张或无力等问题。

这种步态异常在日常生活中可能导致行走困难、跌倒风险增加等问题。

脑瘫健康教育脑瘫健康教育一、什么是脑瘫?脑瘫是一种发生在婴幼儿期的永久性运动和姿势障碍,由于大脑的异常发育或损伤所导致。

脑瘫的症状包括肌肉僵硬、肢体拘束、平衡和协调能力不足等。

二、脑瘫的分类脑瘫可分为四种主要类型:⒈痉挛型脑瘫:特征是肌肉呈现出过度紧张和僵硬的状态。

⒉麻痹性脑瘫:肌肉松弛,导致运动障碍。

⒊异常姿势型脑瘫:姿势异常,影响肢体的正常活动。

⒋混合型脑瘫:多种类型的特征同时存在。

三、脑瘫的病因⒈产前因素:- 孕妇患有疾病(如子宫内感染)。

- 孕妇暴露于毒素或药物。

- 孕期高血压或其他疾病。

⒉产时因素:- 胎儿窒息。

- 早产或低出生体重。

- 难产或麻醉相关的并发症。

⒊出生后因素:- 脑损伤,如颅脑外伤或感染。

- 早产儿并发症。

四、脑瘫的诊断⒈体格检查:通过观察婴儿的姿势、运动能力和肌肉张力等来判断。

⒉医学影像检查:如脑部超声、核磁共振成像(MRI)等。

⒊实验室检查:排除其他可能的病因。

五、脑瘫的治疗⒈药物治疗:用药以减轻肌肉痉挛、控制痉挛性疼痛或改善运动控制能力为目标。

⒉物理治疗:通过运动、康复训练等方法,改善肌肉控制和运动功能。

⒊肌肉注射治疗:如肉毒杆菌素注射,可减轻肌肉痉挛和僵硬。

⒋手术治疗:在一些特定情况下,手术可以改善脑瘫患者的运动功能。

六、脑瘫的康复与教育⒈物理治疗:通过日常的体育锻炼和康复训练,提高患者的运动能力和肌肉控制。

⒉言语治疗:帮助患者发展和提高语言和沟通能力。

⒊职业治疗:协助脑瘫患者克服日常生活中的困难,促进其独立性和生活质量。

⒋心理支持:提供心理咨询和支持,帮助脑瘫患者积极应对困难和情绪问题。

附件:⒈脑瘫康复训练计划示例⒉脑瘫治疗常用药物介绍注释:⒈肌肉痉挛:肌肉过度收缩,导致僵硬和不适。

⒉僵硬性矫正:通过锻炼和物理治疗等手段,改善或减轻肌肉的僵硬状态。

⒊脑损伤:指大脑受到损害,可能是由于创伤、缺氧等导致的。

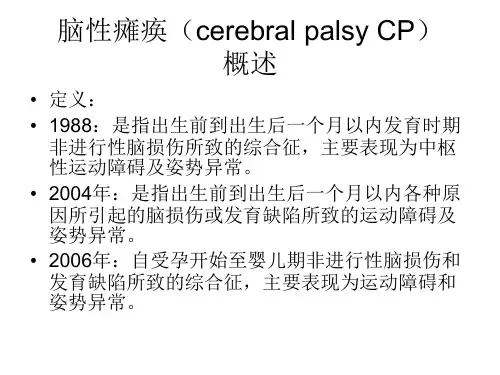

本月专题脑性瘫痪一:脑性瘫痪定义❝脑性瘫痪是指患儿在出生前或出生后1个月内大脑受到非进行性损伤,导致的以运动或姿势障碍为主要临床表现的一种综合征。

小儿脑瘫是儿童时期伤残率较高的疾病之一,目前尚无特效药物及特效的治疗方法。

二:发病及发病机制❝脑性瘫痪的病因较为复杂,许多患儿甚至找不到明确的原因,其发病与产前产时产后短期内诸多因素关系密切。

❝国内报道以早产,低出生体重和产时缺氧窒息,产后黄疸等较为常见三:临床表现❝由于不同的病因,类型,受累部位和程度,临床表现差异较大,主要症状有;❝肌张力异常增高与痉挛❝不随意运动和共济失调:患肢不自主运动,常见为手足徐动,手指常过伸或分开。

❝智力低下及情绪障碍:患儿智力受损轻者常以情绪障碍为主,如易惊,胆小注意力不集中,智力受损严重者常面无表情,反应迟钝,对简单的指令也不能执行,讲话不清❝其他:可伴有视听功能障碍,吞咽困难,流涎,牙齿发育不良,斜视,。

少数表现为肌张力低下,此患儿常合并小头围,关节活动范围增大,但膝反射亢进。

四:脑瘫的分类❝按临床表现将脑瘫分为5种类型:❝ 1.痉挛型脑瘫是最典型和最常见的类型。

主要表现为双下肢为主的痉挛性截瘫或四肢瘫肌张力明显增高、腱反射亢进,可有病理反射,常伴有语言及智能障碍。

❝ 2.迟缓型脑性瘫痪主要表现为肌张力明显低下,常伴有失语及智能低下。

❝ 3.手足徐动型脑性瘫痪多有核黄疸、新生儿窒息引起的基底核损害而发病。

患儿表现为手足远端出现不间断的不自主运动,成舞蹈样或徐动样动作。

常伴有运动障碍和肌张力增高。

❝❝ 4.共济失调型脑性瘫痪较为少见,是由于小脑发育不良所致,要表现为肌张力低下、共济运动障碍、运动发育迟缓。

❝ 5.混合型兼具上述各型某些特点。

五:脑瘫的治疗❝迄今既无有效的病因学治疗也不可能治愈,但可采取一些适当的措施去帮助患儿获得最大程度的功能改善,发挥其代偿潜能,改善自理能力。

❝主要的临床治疗方法包括药物治疗与手术治疗,物理治疗以及康复训练。

5种特殊类型的脑瘫临床综合征

脑瘫是指在出生前到出生后一个月内由各种原因引起的非进行

性脑损伤或脑发育异常所导致的中枢性运动障碍。

除了常见的脑瘫之外,还有以下5种特殊类型的脑瘫综合征:

痉挛性偏瘫

此型临床最常见,为一侧肢体受累,多数上肢较下肢严重,远端较近端重,而面部常无受累。

患儿多在3月后才出现明显症状,表现为患侧肢体少动、持续性握拳、握持反射不消失、前臂呈屈曲旋前状姿势、画圈步态等;常伴有智力低下和癫痫;斜视很常见。

痉挛性双瘫

此型多见于早产儿,以双下肢肌张力增高为突出表现。

患儿常在1-3月内表现为双下肢肌张力低下;接着进入肌张力不全期,患儿在立位并且足底触及检查床面时将诱发双下肢强直性伸直并交叉呈剪

刀状;最后进入痉挛期,髋关节与膝关节屈曲、下肢内旋、剪刀步态,严重者不能独立行走;斜视很常见。

痉挛性四肢瘫

多见于严重窒息的患儿。

四肢肌张力均增高,常呈角弓反张状。

可伴有核上性球麻痹,表现为吞咽和构音障碍。

约半数患儿伴有癫痫和智力低下。

不随意运动型

此型主要原因是缺氧性脑损伤和新生儿核黄疸。

婴儿早期多有肌张力低下,以后逐渐出现锥体外系症状,如或手足徐动等表现。

患儿可有流涎、吞咽困难、语言障碍等。

下肢深腱反射正常或增强。

可有持续性原始反射。

智力大多正常或临界状态。

共济失调型

此型婴儿期表现为肌张力低下、平衡障碍、运动发育落后等,至幼儿期可发现辨距不良、意向性震颤等体征;多无锥体束征;智力低下较为常见但是一般不会太严重。

脑瘫的症状表现是什么呢?简介脑瘫是一种常见的儿童运动障碍疾病,其特点为运动功能障碍及姿势异常。

脑瘫主要由于出生前、出生时或出生后早期脑损伤引起,导致中枢神经系统功能受损。

脑瘫不可逆,但比较幸运的是,早期的干预措施和治疗可以帮助患者改善生活质量。

分类根据脑瘫的病因、病理及症状特点,可以将其分为以下几种类型:1.痉挛型脑瘫(Spastic Cerebral Palsy):该类型脑瘫患者肌肉强直、肌张力增加,运动时常伴有肌肉抽搐和痉挛,行走时常常显得笨拙。

2.张力不足型脑瘫(Hypotonic Cerebral Palsy):该类型脑瘫患者肌张力减弱,导致姿势控制和运动协调受损,行走困难。

3.异常姿势型脑瘫(Dystonic Cerebral Palsy):该类型脑瘫患者表现为不自主的肌肉收缩或肌肉过度延长,导致姿势扭曲,言语和吞咽困难。

4.混合型脑瘫(Mixed Cerebral Palsy):该类型脑瘫患者同时表现出以上不同类型的症状。

症状和表现脑瘫的症状和表现因个体差异而有所不同,但主要包括以下几个方面:运动障碍脑瘫患者主要受累的是肌肉、骨骼及运动神经系统,其运动障碍主要表现为:1.姿势异常:脑瘫患者常常表现出不正常的姿势,如拇指内收、手掌屈曲、手指弯曲等。

2.运动不协调:脑瘫患者的运动功能受损,行走时可能出现不稳定、不能保持平衡,走路时常常摇摆或拖曳。

3.肢体瘫痪:有些脑瘫患者可能表现出肢体瘫痪,例如一个手臂或腿部不能正常活动。

4.肌张力异常:脑瘫患者的肌张力可能增高或减低,导致肌肉僵直或松弛。

运动功能障碍运动障碍导致脑瘫患者的运动功能受损,表现为:1.行走困难:脑瘫患者的行走能力常常受到限制,可能需要使用辅助器具如拐杖或轮椅。

2.握力不当:脑瘫患者的手部肌肉功能受损,导致握力不足,难以完成精细动作。

3.平衡困难:脑瘫患者的平衡感受觉常常异常,容易摔倒或失去平衡。

4.言语和吞咽困难:脑瘫患者可能表现出言语发育迟缓、发音困难,以及吞咽困难。

小儿脑瘫的康复小儿脑性瘫痪(cerebral palsay)简称脑瘫,是一组在小儿早期即发病的非进行性症候群,表现为非阵发性的中枢性随意肌功能受累,如肢体痉挛,姿势控制异常和不随意运动等并可同时伴有癫痫、智力低下、语言和视觉障碍、认识和行为异常,从而造成治疗上的困难。

一、分类(一)痉挛性脑瘫,是脑瘫中最常见的类型1.痉挛性偏瘫,瘫痪侧肢体自发运动减少,上肢受累多较下肢重,1岁前即可发现患侧手及拇指指甲生长迟滞,肢体显著痉挛,踝部跟腱挛缩导致马蹄内翻畸形,多呈足尖着地行走。

25%的病儿有认知功能异常,智力低下。

2.痉挛性双瘫,这种双下肢痉挛性瘫患常在婴儿开始爬行时即被发现,在爬行时双臂呈正常相互交替姿势向前,但其双腿则被拖拉向前,髋部内收,患儿行走延迟,双足呈马蹄内翻状,步行时足尖着地,托起小儿双腋可见双下肢呈剪刀状交叉,本型智力发育多正常。

3.痉挛性四肢瘫,是脑瘫中最严重的类型,四肢运动严重受累,合并智力低下和惊厥者最多;伴语言发育障碍和视觉异常者甚多,也可伴手足徐动。

(二)手足徐动型脑瘫,该型已较少见,患儿多有肌张力降低,抬头无力,喂哺困难,常表现舌头伸出口外及流涎,1岁后徐动逐渐明显,因咽肌受累,呈显著语言困难,说话时语句含糊,声调调节也受累,惊厥不多见,多数患儿智力尚可,二、康复原则1.“三早”的原则对于脑瘫的康复,早发现、早确诊和早治疗的的“三早”原则尤为重要,其原因是中枢神经系统(CNS)随着年龄增长不断成熟分化,从而不断地产生新的功能,最后形成多种功能的专一化,大脑在3岁以前发育最快,早期治疗能促使脑瘫患儿CNS在不断成熟和分化的过程中,使受损的脑组织得到较完好部分的有效代偿。

年龄增大,CNS的各种功能都将基本定型,此时再进行康复治疗比较困难。

另外,如治疗过晚,不对称的异常姿势和病理性原始反射就会较顽固地存在,肌肉的痉挛状态就不可能得到改善,最后不可逆的挛缩和畸形将无法避免。

关于早期的时间大多数专家认为应在6个月以前。