唐朝时期边疆各族分布图

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:19

中国最新高中历史书中的地图:看看教材如何介绍主要王朝的疆域部编版的高中历史教材是中国最新的历史教材。

和过去的教材不同,该教材采用了通史的编撰模式,取代了过去专题史的模式。

教材的内容也更加丰富,改变了过去逻辑混乱、内容空洞的现象。

在教材中截取其中古代史部分地图,以供大家欣赏。

教材中的地图也是采用的是谭其骧版本的历史地图,有很多不客观的地方。

因此,这些地图只能作为参考。

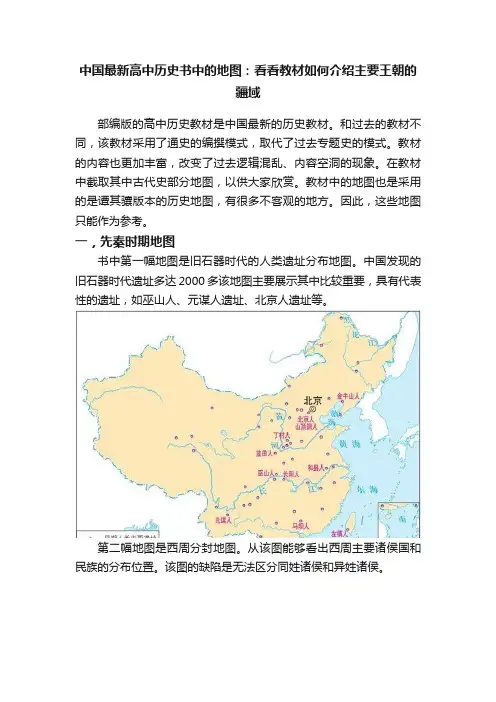

一,先秦时期地图书中第一幅地图是旧石器时代的人类遗址分布地图。

中国发现的旧石器时代遗址多达2000多该地图主要展示其中比较重要,具有代表性的遗址,如巫山人、元谋人遗址、北京人遗址等。

第二幅地图是西周分封地图。

从该图能够看出西周主要诸侯国和民族的分布位置。

该图的缺陷是无法区分同姓诸侯和异姓诸侯。

春秋战国时代地图,能够反映主要诸侯国都城的位置,但是不能反映诸侯国的大小。

二,秦汉魏晋南北朝时期秦朝的地图比一般的秦朝地图较为精美,能够反映很多郡的具体位置。

不过,由于该图是谭其骧地图为基础制作的,因此会出现一些问题。

主要的问题有两个,一是象郡应该位于越南地区,二是秦朝版图不应该画入云贵。

详细的情况,小编有专门的文章论述,这里不在多说。

教材中评价秦朝“秦的统一,建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮,羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”幅员辽阔的国家,奠定了此后历代疆域的基本版图。

统一中央集”权国家的形成,是历史发展的必然,也是客观需要。

空前统一的国家政权,促进了各民族的交往、交流与交融,推动了多民族国家政治、经济、社会的发展。

教材中没有汉代地图,只有丝绸之路的地图。

教材中对汉武帝的开疆扩土介绍到:“汉武帝在稳固边疆的基础上积极开拓疆域。

汉初,匈奴势力强大,多次袭击汉朝边境。

汉武帝任用卫青、霍去病为将,经过3次较大战争,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。

汉在河西走廊设立酒泉、武威、张掖、敦煌4郡。

为配合对匈奴的战争,汉武帝募遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原政治经济文化联系。

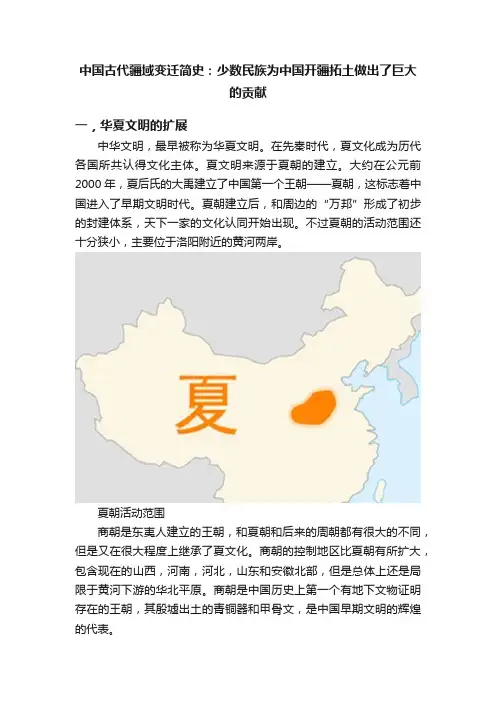

中国古代疆域变迁简史:少数民族为中国开疆拓土做出了巨大的贡献一,华夏文明的扩展中华文明,最早被称为华夏文明。

在先秦时代,夏文化成为历代各国所共认得文化主体。

夏文明来源于夏朝的建立。

大约在公元前2000年,夏后氏的大禹建立了中国第一个王朝——夏朝,这标志着中国进入了早期文明时代。

夏朝建立后,和周边的“万邦”形成了初步的封建体系,天下一家的文化认同开始出现。

不过夏朝的活动范围还十分狭小,主要位于洛阳附近的黄河两岸。

夏朝活动范围商朝是东夷人建立的王朝,和夏朝和后来的周朝都有很大的不同,但是又在很大程度上继承了夏文化。

商朝的控制地区比夏朝有所扩大,包含现在的山西,河南,河北,山东和安徽北部,但是总体上还是局限于黄河下游的华北平原。

商朝是中国历史上第一个有地下文物证明存在的王朝,其殷墟出土的青铜器和甲骨文,是中国早期文明的辉煌的代表。

商朝形势图周朝原本是关中地区的一个小国,自称和夏朝有渊源关系。

周朝灭商朝后,为了控制新征服的商朝旧土,大规模实施分封,这些分封国成为深入蛮夷地区的华夏军事据点。

当时人们把华夏文化发源的关中、山西南部、河南等地叫做中原、中国,华夏,而四周的落后民族分别被叫做“东夷”“南蛮”“北狄”“西戎”。

西周分封简图在西周历史上,在武王灭商后,有三次大规模的领土扩张,第一次是周公东征,消灭了商朝的残余势力,将周朝控制范围推广到了整个山东半岛和淮河以北。

周公东征后,九夷和徐国等强大的东夷族被迫南迁淮河一线。

第二次是昭穆时期,在东南方向,周朝多次和东南地区的徐国交战,领土扩张到今天的苏州一带,在分封了宜侯(吴国),有出土的宜侯夨簋可视为证据;在南方,成功遏制了楚国的扩张,在汉江流域北部分布了“汉阳诸姬”。

而在西北方向,有穆王西征的事迹,西北势力范围能够到达甘青一带。

第三次是周宣王时代,通过南征北战,周宣王不仅恢复了周穆王时代的版图,还有所扩大。

总的来说,周朝的最大版图,西到陇西一带,北到燕山,东到大海,南到汉江,东南到了长江以南。

收缩的防线:唐代边疆局势及御边戍守体系的变化一、唐前期的防务格局与边防建设唐朝前期的边疆形势,在高祖武德年间,北部的东突厥控弦百万,对唐朝构成了最大的威胁,可当时唐朝由于没有足够的力量解除来自东突厥的威胁,只得采取纳贿请和、称臣结盟的灵活机动之策与突厥相周旋,在战略上处于防守的地位。

经过唐初的休养生息尤其是贞观初年的充分准备后,唐朝的国力逐渐增强,遂在贞观三年出兵突厥,次年就一举破灭了东突厥,解除了来自北方最大的威胁。

以东突厥汗国的灭亡为契机,唐王朝转入了全面经略边疆的新时期,在战略上由防守转入主动进攻的阶段。

接着,在唐太宗贞观年间,讨吐谷浑、高昌、焉耆、龟兹、于阗、百济、高丽,开拓了“东西九千五百一十里,南北万六千九百一十八里”的版图,把周边的少数民族都有效地纳入自己的统治范围之内。

唐前期,以强大的经济和军事实力为后盾,在数十年的开疆拓土的过程中,建立了一套严密有序的御边体系。

这套体系的建立过程,是随着唐王朝对边疆地区的开拓的不断深入而逐渐完善的。

在唐前期,实行府兵制,府兵作为中央直接控制的军事力量,主要集中在关中。

在地方及边疆地区,实行的是州、县二级地方行政体制,把全国划分为若干个军事区,分道置兵。

据《唐会要》卷72《府兵》载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之曰道。

”在各道的兵力部署中,防备吐蕃的河西、陇右、剑南道和防备突厥、奚、契丹的河东、范阳、平卢等道都驻有不少的部队,而尤以京城所在的关内道屯驻军队为多,大有“居中驭外”之势,故时人有“举关中之众,以临四方”的说法。

唐前期,道作为监察区或军事防御区,其军队主要由中央直属的折冲府兵、地方军和戍边部队三部分组成,形成中央与地方共同防卫的国防体系。

地方军的指挥系统是武德七年(624)由总管改称的都督,其具体职能是“掌所管都督诸州城隍、兵马、甲仗、食粮、镇戍等”,即负责管内诸州镇防城戍的行政事务,对当地边防部队负统领之责,边防地区的军、镇、城戍亦归都督府节制。