地形图的判读(一)

- 格式:ppt

- 大小:9.35 MB

- 文档页数:44

《地形图的判读》教学设计教材分析“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷”并不是要求只认识山地的这三个部位,鞍部和陡崖也是等高线地形图中常见的地形部位,尤其是鞍部,尽管容易识别,若不给学生指明,常常被看成山谷。

山峰、鞍部、陡崖比较容易识别,山谷和山脊的区分则相对较难,需要学生有较强的空间想象力,做到立体与平面之间的思维转换,是学习难点。

“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度”是“在地形图上识别五种主要的地形类型”的基础,是学习的重点。

“在地形图上识别五种主要的地形类型”,是等高线地形图判读学习的重要成果展现,又是区域地理研究的基础。

所以,本节课是初中地理学习的重点和难点。

教学目标【知识与能力目标】1.通过阅读课本资料,理解海拔与相对高度的概念,能够在等高线地形图上找出某一点的海拔,并准确计算出两地的相对高度;2.学会在等高线地形图上识别并判断山峰、山脊、山谷、陡崖等常见的地形部位;3.综合景观图,能够在地形图上识别平原、高原、山地,丘陵、盆地五种地形类型。

【过程与方法目标】1.通过比较两个学生的身高,让同学直观理解相对高度与海拔的概念;2.通过观看微课与自绘图,着重理解等高线地形图上常见的地形部位;3.通过活动实践,学会在等高线地形图的基础上绘制地形剖面图。

【情感态度价值观目标】1.通过学习,增加学生的动手能力,学会在日常生活中,运用等高线地形图解决实际问题;2.激发学生学习地形图的积极性和自觉性,培养积极向上的人生观、价值观。

教学重难点【教学重点】1.理解并读出某点的海拔,计算两地的相对高度;2.绘制等高线地形图,建立等高线地形图的概念;3.在等高线地形图上识别山峰、山脊、山谷、鞍部和陡崖,辨别坡度的陡缓。

【教学难点】1.在等高线地形图上识别山脊和山谷;2.在等高线地形图上辨别坡度的陡缓;3.根据等高线地形图绘制地形剖面图;4.根据地形剖面图判断地势的起伏和坡度的陡缓。

伏和缓拓展延伸:视频:中国的四大高原盆地:四周被山岭、高原环绕,中间为平原或丘陵。

拓展延伸:视频:中国的四大盆地归纳总结五种地形的特点比较:组合作总结观看视频总结归纳对五种地形进行一下系统的归纳,便整理。

课堂练习 1.读图,判断下列说法正确的是(D)A.甲地海拔为50米B.甲、丙的相对高度为150米C.丙地海拔为150米D.甲、乙的相对高度为50米2.下列关于地形类型的叙述,正确的是(A)A.平原与高原的共同点是地面起伏较小B.山地与丘陵的共同点是海拔多在500米以上C.盆地四周多被山地或高原环绕,中部一定是平原D.相对高度小,而绝对高度大的地形是平原3.海拔较高,一般在500米以上,地面峰峦起伏,坡度较陡的是(B)A.盆地B.山地C.丘陵D.高原4.将下列地形特征与相应的地形类型用线连接起来学生完成巩固本节所学内容。

课堂小结知道了海拔和相对高度的概念及会计算这两个高度;陆地上有五种常见的地形,它们各有特点。

学生小结对本节知识进行梳理作业布置 1.地图基本要素包括哪些?2.如何在地图上判定方向?3.如何在野外辨别方向?学生回家完成课后巩固板书设计地形图的判读(第1课时)(一)海拔和相对高度概念计算常见的陆地地形教学反思通过本节课的学习,学生知道了有关海拔和相对高度的概念和相对计算;知道了陆地上有五种常见的地形,并利用图片学会分析它们各自的特点。

同时本节课学习的知识含量不只有本节的内容,还收到了许多课本上没有的知识。

3.2 气温的变化与分布一、选择题1.下表是小红一天不同时间段测得的气温,则这一天的平均气温是 ( )时间8时14时20时2时日平均气温气温13℃25℃20℃10℃A.18℃ B.17℃ C.20℃ D.10℃2.小强测得6月8日最高气温是26℃,最低气温是18℃,那么这天的气温日较差是 ( )A.34℃ B_12℃ C 19℃ D.8℃来自热带、温带和寒带的四位学生分别是小明、小军、小莉和小华,他们生活所在地的气温变化曲线如图所示。

《地形图的判读》(第 1课时)教学设计摘要:“兴趣是最好的老师”,这句话对于入学不久的初一新生显得尤为重要。

兴趣调动起来,学生们的学习就会乐在其中,“图”我自在。

关键词:读图析图;小组合作;情景教学【课程标准】初中《地理》(鲁教版)世界地理第一章《地球和地图》第三节“地形图的判读”第一课时【课程标准】在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度。

【教材分析】这节课的内容需要学生掌握海拔、相对高度的概念、理解等高线地形图的概念和判读方法。

本节课涉及的概念多、难度大,并且要求学生具有一定的空间思维能力。

【教学目标】知识与能力目标:掌握地面高度的计算方法,即海拔和相对高度。

理解等高线、等深线的概念,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

在地图上识别五种地形。

过程与方法目标:通过研究模型、动手描绘、分组探究和多媒体演示相配合的方法,让学生在等高线地形图上判断坡度的陡缓、识别山地不同部位。

情感态度与价值观目标:使学生认识地形是影响生产生活的重要因素,培养学生立足课堂,学好知识服务国家的爱国情感。

【教学重点】海拔与相对高度的区别和计算;等高线概念;等高线形态与坡度陡缓的关系;等高线地形图的判读和绘制。

【教学难点】在等高线地形图上判读山谷、山脊、山峰、陡崖等地形部位。

山谷与山脊的区别。

【教学方法】模型展示、动手绘图、情境教学、分组讨论等方法。

【学习准备】课本山体模型 B4纸课件【教学过程】【导入新课】师:播放《失街亭》历史故事视频,创设情境,带领学生体会地形对古代战争的重要影响,展示盘山公路和三峡图片,引导学生认识地形在现实生活中同样重要。

激发学习热情,导入新课。

【看山识山】(说出山体部位的名称)师:展示山地部位图和模型大家都有爬山的经历,你能说出山体的主要部位吗?能把五个山体部位与图中的位置对应吗?生:回答山体部位(山峰、山脊、山谷、陡崖和鞍部)及在图中的相对位置。

设计意图:明确山体部位、分布和特点。

《地形图的判读》教学设计(第1课时)【核心素养】综合思维、地理实践力【教材分析】本节课是在学习了地图上的比例尺、方向和图例的基础上,进一步学习如何在地图上辨认地面的高低起伏,初步具备较系统的地图知识,为下一章各大洲地形基本特征的学习奠定基础,本节课也是学生第一次接触到等值线,为以后学习其他等值线打下基础。

【学情分析】“兴趣是最好的老师”,有兴趣就能引发动机。

初一学生对学习地理有一定的兴趣,热情高,思维活跃,主要是因为地理学科特有的魅力吸引着他们,并且他们敢于表达自己对问题的不同看法,具有良好的协作学习的习惯和能力。

初中学生正处于感性思维向理性思维的过渡时期,初一学生年龄普遍偏小,所以其思维方式中感性思维起主导作用。

学生已初步具有阅读教科书的能力,并能自学一些比较浅显的问题。

【课标要求】在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度。

【教学目标】1.看山识山:在山体景观图上,说出不同的山体部位的名称,区分海拔与相对高度。

2.画山识山:借助模型绘制等高线地形图,并说出等高线的概念和特点。

3.读图识山:在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷、陡崖,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度,总结等高线地形图的判读方法。

【教学重点】等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

【教学难点】在等高线地形图上识别山体不同部位的等高线形态。

【教学方法】探究讨论、实验法、读图分析法、多边互动法【教学过程】导入新课师:播放电影《红河谷》片段,提出问题:电影《红河谷》中,两个英国人绘制的到底是什么?任务1 看山识山——说出不同的山体部位的名称。

教师展示某山地图片,引导学生讨论对山地的不同印象。

学生根据经验回答,教师通过展示不同山体部位的图片,引导学生正确认识不同的山体部位。

教师引导学生阅读教材第一部分内容,看书回答:图中的500米、1000米、1500米各表示什么?通过讨论,得出海拔与相对高度的概念,掌握计算方法。

《地形图的判读》教学设计(第一课时)■学习目标1.估算海拔与相对高度在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓。

2.在地形图上识别五种主要的地形类型。

该学习目标可以分解细化如下。

1.阅读图文资料,理解海拔和相对高度的含义,会在地形图上判断某一点的海拔,计算两地间的相对高度。

2.对照山地模型绘制等高线地形图,建立等高线地形图的概念。

3.对照模型和等高线地形图,归纳坡度陡缓和等高线疏密的关系,学会判断坡度的陡缓。

4.对照模型和等高线地形图,归纳等高线地形图上山脊、山谷、鞍部、陡崖和山顶的特点,并准确地识别。

■教学重点、难点【教学重点】1.理解并读出某点的海拔,计算两地的相对高度。

2.绘制等高线地形图,建立等高线地形图的概念。

3.在等高线地形图上识别山峰、山脊、山谷、鞍部和陡崖,辨别坡度的陡缓。

【教学难点】1.在等高线地形图上识别山脊和山谷。

2.在等高线地形图上辨别坡度的陡缓。

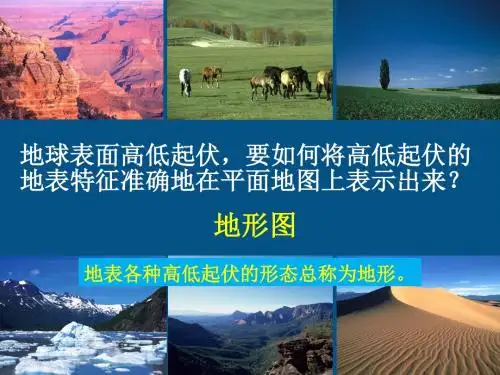

■教学方法【教法】创设情景法、读图分析法、案例呈现法、总结归纳法、启发引导法、交流谈话法【学法】情景感受法、地图观察法、实践感悟法、问题探究法、自主学习法、合作探究法■教学课时 1课时■教学过程导入新课(创设情境,激发兴趣)导入:设疑激趣同学们,我们生活的土地上,珍藏着无数美丽而神奇的天然艺术作品。

有广阔无垠的平原,有俊秀挺拔的高山,有高低起伏的丘陵,也有风吹草低见牛羊的高原和物产丰富的盆地。

但是能够容纳千山万水,胸怀五湖四海的地图却是平面的。

那么,如何将千姿百态的地表形态转化到平面图上,地形图又是怎样表示地面的高低起伏的呢?这一节就让我们一起学习“地形图的判读”。

讲授新课(小组合作,活动探究,归纳提升)老师利用下图,点拨海拔和相对高度的含义,让学生通过读图观察感悟,学会如何读出某点的海拔、计算两地的相对高度画图探究:利用下图,点拨等高线的定义,让学生通过读图观察感悟,学会如何读出某点的海拔、计算等高距。

在学生实验探究的基础上,老师再做点拨提升,跟学生一起探讨等高线地形图的含义和作用,让学生的感性认识上升为理性认识。