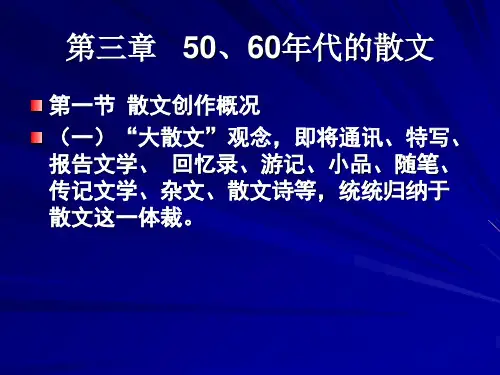

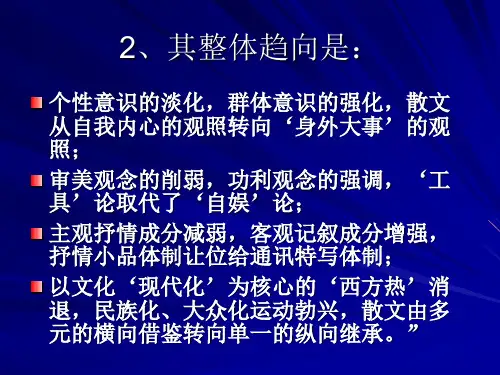

第三章5060年代的散文

- 格式:ppt

- 大小:139.00 KB

- 文档页数:51

当代文学史考研知识点第三章五六十年代小说(上)小说永远是现当代文学中每一个时期中最重点、最亮眼的内容。

五六十年代,虽然在规制下,一大批老作家大失水准,很多作家也并未展现出应有的水平,但仍有一些优秀的作品(比如《百合花》《组织部新来的年轻人》),突破了时代的影响,具有超越岁月的艺术魅力;有的作品虽然艺术价值有限,但却反映了时代的烙印,记录了历史车轮的辙印。

上篇主要是五六十年代的中短篇小说,重头戏还在下篇。

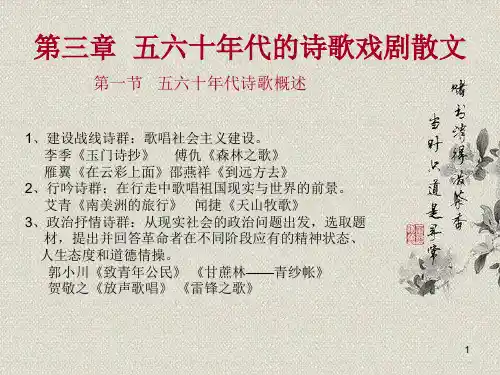

第三章五六十年代小说(上)第一节题材与风格的时代选择总体来说,“十七年”小说的认识价值大于审美价值,根本原因在于政治对小说创作的“规范”。

首先,小说题材具有社会政治要求的规定性特征。

其次,题材上有特定的类型尺度和价值等级。

革命历史题材和农村现实题材成为主要的两大类,工业题材也受重视,但并不成功。

长篇《铁水奔流》(周立波)、《五月的矿山》(萧军)、《潜力》三部曲(雷加)、《风雨的黎明》(罗丹)、《百炼成钢》(艾芜)、《火车头》《乘风破浪》(草明)周而复的《上海的早晨》,围绕“资本主义工商业社会主义改造”,对资本家的塑造很成功。

短篇:杜鹏程的《夜走灵官峡》,另有陆文夫、胡万春、唐克新的一部分作品。

十七年的短篇小说,总体上,将现实生活、革命历史通过伦理道德对比实现统一,是二元对立式的简单道德化政治意义设置。

结构上的审美呈现单纯、明朗形态,美学修辞具有强烈、鲜明的效果。

英雄人物及其相关话语叙述是具有代表性和典型性的文化标志之一。

“描写新的人物、新的思想”成为这一时期文学的根本任务。

英雄明显呈现出人为泛化的特点,英雄首先是“党的儿女”。

第二节赵树理及其追随者山药蛋派,又名“火花派”、“山西作家群”,50年代到60年代初,以赵树理为代表的,创作思想和美学风格类似的山西作家群体。

除赵树理还包括马烽、西戎、孙谦、胡正、李束为。

火花派:1956年10月山西刊物《火花》创刊,故有火花派。

山药蛋派创作分两个时期:1.50年代前中期。

50年代著名散文每个人的心中都有一条老街,下面是店铺心中的老街。

《老街的记忆》一张褪色的照片,好像带给我一点点怀念。

巷尾老爷爷卖的热汤面,味道弥漫过旧旧的后院,流浪猫睡熟在摇晃秋千,夕阳照了一遍他咪着眼。

周末回家拜望父母,饭后邀上老婆孩子,走了一趟家乡罗针田的老街。

三十年前的老街,是我儿时记忆中最繁华的处所、最向往的地带。

青石板铺就的街道两旁,是清一色的旧木房。

赶集的日子,供销社、铁匠铺、裁缝铺、小商店还有医院内,塞满了穿着深蓝、军绿、黑灰衣裳的庄稼汉与穿着花衣的村姑,板壁和地板不断发出卡啦卡啦地声响。

各类小吃摊边、摆了小人书和连环画的地摊旁,常常被一大群赤脚的孩子围住,十数双眼睛直勾勾地盯在摊儿上,围着灰白围裙的老板一边手忙脚乱地劳作,一边拿孩子们的诨名取乐。

街上偶尔有玩狮子的、打莲霄的、耍小猴小狗的,每当此时,大人们就停下手中的活儿,掏出旱烟袋边看边笑边点头赞叹,孩子们则又蹦又跳地试图去拽狮子的尾巴、摸小猴的脑袋……老街呈东西向弧形,街道宽3米左右。

1988年,鄂西电视台与湖北电视剧制作中心合作拍摄10集电视剧《天池山血泪》,曾在这里驻扎取景。

如今,很多木房子都已损毁拆除或重建了,半数以上原住民都已迁走。

我带家人从东头开始,去寻找与祖辈、与我有关的记忆。

最东头,是一段向上的青石阶梯,后来铺成了水泥路。

无从考证,这段路是否为古巴盐大道的一部分。

石阶两边,住着十余户人家,记忆最深的,是右边的一家谷米、面粉加工厂,小时候,常背一袋稻谷或玉米,随父母一起来加工;左边,是牲畜交易市场。

如今,都只剩下断壁残垣了。

转过身来,是罗针田小学的发源地。

上世纪40年代,我的伯父王开永在这里开创私塾,成为罗针田小学的创始人(恩施教育志有记载)。

伯父是国民党员,解放时被抓去劳教,直到80年代初才回到故乡,并在小学旧址处租住四年后去世。

对面,是一家刘姓照相馆,我的第一张单身照就是在这里拍下的,当时读小学四年级,我参加罗针田公社小学生听说读写四项能力竞赛获得冠军,学校安排在这里照了相,可惜不知这张宝贵的照片到哪儿去了!继续西行,来到我记忆中最温馨的地方——龚老裁缝铺。

60年代散文亲情人过中年,上有老,下有小,家庭的责任时常召唤我的心灵。

儿时的朦胧感觉,亲人的生死别离,异乡的打工经历,千头万绪的生活岁月,不知有多少往事埋藏在记忆深处。

但总有一种亲情,割舍不断,冷暖自知。

1965年入冬时节,我的二叔从东北打工回家了。

父母听说二叔在东北干了一年,跟着我的二姑夫承包了村里的石塘,开采石材挣了不少钱。

母亲就想让我到二姑夫那里干活挣钱。

正巧,与二姑夫同村的本家二大爷和二大娘回老家,准备年前回东北。

父亲打听到二大爷和二大娘回去的时间,与他们约好让我跟着一块走。

二姑夫一家人六十年代末,从山东曲阜老家迁移到辽宁灯塔县。

1961年二姑夫回老家找对象,经媒人介绍,奶奶听说关外不吃地瓜,尽吃玉米面的饼,觉得生活条件好,就同意了。

于是,二姑与二姑夫登记结婚后就去了辽宁。

二姑远嫁东北十分想家,二姑夫捎信让我爷爷去了辽宁。

二姑夫是生产队长,他安排爷爷帮生产队喂牲畜,一呆就是两年。

天有不测风云。

1962年夏,我的三叔因家庭琐事不幸自寻短见,在老家后院一颗桃树上上吊自杀,年仅20岁。

那年我不满6岁,至今还记得三叔去世的一些情景。

奶奶沉默无语,独自坐在三叔灵前。

父亲悲痛欲绝,痛哭着去邻村找他的表哥,商议三叔的后事。

三叔去世前几天,父亲和三叔一起用地板车拉石头,他们从村东边的山坡地头寻找一些的石头,准备垒砌老家后院的围墙,我跟着他们后面转来转去。

谁也未料想,转眼几天,三叔就与我们相隔阴阳两界,他去了不该去的地方,给亲人留下了极大的悲痛和无尽的思念。

三叔出殡的时候,家里院外全是围观的人,哭声一片。

我也不知道哭,只是默默地紧跟大人后面。

那年冬天,奶奶离开让她伤心的老家。

奶奶与本村的四户人家,经二姑夫帮忙,他们一起迁移落户到二姑夫所在的农村。

本家的二大爷和二大娘就是其中的一户。

爷爷远在辽宁,奶奶做主把老家三间草屋和宅基地卖给了本家的三爷爷家。

卖了400元,分三年付清。

西侧隔开的一间房暂且留下爷爷的物品,说是爷爷如果回来,还要让爷爷住。

第三章:五六十年代的长篇小说第一节:概述革命历史题材军事战争类:杜鹏程《保卫延安》吴强《红日》描写农村革命:梁斌《红旗谱》孙犁《风云初记》冯德英《苦菜花》传奇类小说:曲波《林海雪原》知侠《铁道游击队》冯志《敌后武工队》刘流《烈火金刚》(五六十年代流行的红色经典都具有一定传奇色彩,这类传奇性更加强烈,政治化色彩被小说的娱乐性稀释了)表现知识分子成长:杨沫《青春之歌》反映旧民主主义革命历史:李劫人《大波》李六如《六十年变迁》罗广斌、杨益言《红岩》、李英儒《野火春风斗古城》高云览《小城春秋》欧阳山《三家巷》(《一代风流》的第一部,第二部《苦斗》)姚雪垠《李自成》现实题材:反映农村社会主义合作化运动:赵树理《三里湾》柳青《创业史》周立波《山乡巨变》城市社会主义改造:周而复《上海的早晨》工业题材:周立波《铁水奔流》艾芜《百炼成钢》萧军《五月的矿山》草明《火车头》第二节:《青春之歌》自1958年1月出版以来,除了个别文章外,绝大部分文章给予充分的肯定。

为什么?格的《威廉·迈斯特的漫游时代》一小说是一个那个时代标准的革命战士的成长叙事:主人公的出身、成长过程中经历的种种蒙蔽、困境,脱胎换骨,终成正果,每一个环节都符合“讲述话语的年代”有关英雄成长的规范——血海深仇、离家出走,在共产党人引导下追求革命,克服自己的种种局限、不足,被捕入狱经受严峻的政治考验,最后成为共产党员。

这无疑是一个典型的“民族寓言”,一部20世纪现代革命背景下的“天路的历程”。

二知识分子改造叙事(主题):一个小资产阶级知识分子如何不仅反抗封建家庭、同时也背弃个性解放、个人主义的思想,自我改造,与工农相结合,走向革命的过程。

被看成是一代知识分子的心路历程(“知识分子改造手册”),这是对传统革命历史题材的补充与丰富,并事实上构成革命历史题材小说的一种新的类型——这是当代文学史上第一部描写学生运动并正面塑造知识分子的长篇小说。

基于上述原因,小说得到主导意识形态的认可,还得到了知识分子阶层的认可。