建立模型五年级科学苏教版

- 格式:pdf

- 大小:3.63 MB

- 文档页数:7

第一单元白天和黑夜一、太阳和影子问题解答1、阳光下影子的变化有什么规律?答:一是方向的变化:西----东,二是长度的变化:长---短--长。

2、影子的方向和太阳的位置有什么关系?答:影子的方向和太阳的位置相反。

3、影子的长短和太阳的位置有什么关系?答:太阳越高影子越短,太阳越低影子越长。

4、预测气温的变化和太阳的位置变化有什么关系。

答:太阳越低,温度越低,太阳越高,温度越高。

实验与制作实验名称:太阳下影子变化的模拟实验。

实验准备:手电筒、绳子、橡皮、铅笔、呼啦圈等实验过程:用手电筒代替太阳,把手电筒用细绳挂在呼啦圈上。

早上太阳从东方升起,傍晚从西方落下,影子随着太阳位置的变化由西向动转动。

实验结论:1、早上和傍晚的影子最长,中午的影子最短。

2、影子的方向和太阳的位置相反。

二、太阳钟问题解答人们利用什么知识来制造不同形状的日晷?答:人们利用了太阳位置和影子的关系的知识。

实验与制作实验名称:制作简单的太阳钟实验准备:卡纸、指南针、硬纸板等实验过程:1、在半圆形的卡纸上画上刻度。

2、把一块三角形的硬纸板数值粘在印有刻度的卡纸上。

3、根据三角形纸板的投影,就可以判断当时的时间。

三、昼夜交替问题解答1、根据太阳的东升西落现象,你认为地球仪应该朝哪个方向转动?答:逆时针转动。

2、如果2008年北京奥运会的开幕式定在晚上20点,那么,美国、德国、澳大利亚等国家的观众应该分别在什么时候收看实况直播?答:从时差具体计算:德国—6;美国:-18——-12;澳大利亚+1.30或+2或+2.30。

让学生进行计算,或按白天、黑夜等词语来描述。

实验与制作实验名称:模拟昼夜变化的实验。

实验准备:地球仪、手电筒等实验过程:用手电筒水平照射地球仪,会发现向着手电筒的一面变亮了,背着的一面没有变亮,逆时针转动地球仪,地球仪亮着和黑的一面不断变换。

实验结论:向着太阳的一面是白昼,背着太阳的一面是黑夜,随着地球的转动,白昼和黑夜交替出现。

新苏教版科学五年级下册科学知识点第一单元第一节搭建生命体的“积木”1.显微镜下观察手背皮肤和洋葱鳞片内表皮,人体表皮是由许多不规则的细胞构成的,细胞之间的界限不是很清晰,即没有细胞壁。

洋葱表皮是由多个近似于长方形的细胞构成的,细胞之间有明显的界限,即有细胞壁。

它们的相同之处:(都是由一个个小格子组成的)。

2.动物、植物、细菌等都是由(细胞)组成的。

(细胞)是构成生命体的(基本单位)。

(病毒)是一种没有细胞结构的特殊生物。

3.(英国)科学家(胡克)是第一位发现(细胞)的。

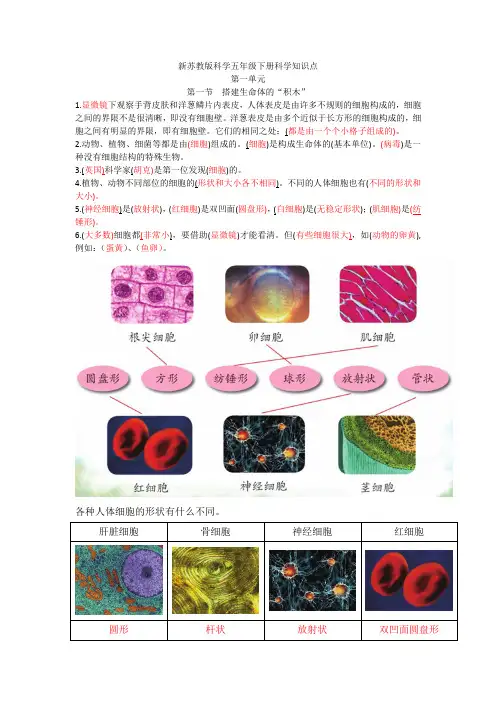

4.植物、动物不同部位的细胞的(形状和大小各不相同)。

不同的人体细胞也有(不同的形状和大小)。

5.(神经细胞)是(放射状),(红细胞)是双凹面(圆盘形),(白细胞)是(无稳定形状);(肌细胞)是(纺锤形)。

6.(大多数)细胞都(非常小),要借助(显微镜)才能看清。

但(有些细胞很大),如(动物的卵黄),例如:(蛋黄)、(鱼卵)。

各种人体细胞的形状有什么不同。

第二节微小的生命体1.微生物是一类(非常微小)的生命体,它们没有(头)、(脚)、(眼睛),也没有(根)、(茎)、(叶),通常需要借助(显微镜)才能看清楚。

2.1675年,(荷兰)人(列文虎克)第一次发现了(微生物)的存在,为人类敲开了(微生物)世界的大门。

3.(微生物)是包括(细菌)、(病毒)、(真菌)、(霉)以及一些小型的(原生生物)等在内的一大类生物群体。

4.微生物在大自然中(分布极广),(空气中)、(水中)、(泥土中)、(动植物的体内和体表)都生活着微生物。

有的微生物还能生活在(其他生物无法生存)的地方,如(火山)、(岩石)里。

5.有些微生物(并不微小),如(蘑菇)、(木耳)、(银耳)、(灵芝)等,把它们归为微生物,是因为它们的生存方式与某些微生物(相似)。

6.在下面生物中勾选出微生物。

酸奶中的乳酸菌引起疟疾的疟原虫皮肤上的葡萄球菌感冒病毒杆状线状球状球状杆状球状椭圆状不同的微生物,他们的(形状)往往是不相同的。

小学科学五年级下册实验第一单元显微镜下的生命世界1.搭建生命体的“积木”实验名称:借助不同的工具观察手背皮肤和洋葱鳞片内表皮。

实验目标:用比较容易观察到细胞的材料一人的手背皮肤和洋葱鳞片内表皮,通过逐次放大观察,让学生发现细胞的微小形态和结构特点。

实验器材:放大镜、手持显微镜、洋葱内表皮、手背皮肤。

实验步骤:1.根据学生实际情况复习放大镜和手持显微镜的使用方法。

2.引导学生先用放大镜观察手背皮肤,简要描述观察到的情况后,再用手持显微镜观察手背皮肤,并将观察到的现象用画图的方式记录下来。

3.出示洋葱表皮鳞片,同样先用放大镜观察洋葱鳞片内表皮,简要描述观察到的情况后,再用手持显微镜观察洋葱鳞片内表皮,并将观察到的现象用画图的方式记录下来。

4.比较手背皮肤和洋葱内表皮,观察动物表皮细胞和植物表皮细胞有什么相同之处。

实验结论:这些在显微镜下像积木一样的小格子,就是组成生命体的细胞。

动物、植物、霉茵都是由细胞组成的。

注意事项:1.在现容手背皮肤前,应提醒学生把手洗干净,以免影响观察效果。

2.在让学生观察洋意鳞片内表皮前,要提醒学生注意:不要把洋葱汁弄到眼睛里,以免引起不适。

在观察洋葱鳞片内表皮后应提醒学生去洗手,以免活在手上的洋葱汁制激眼睛。

2.微小的生命体安验名称:自制“小水塘”。

实验目标:为了克服自然水城中微生物密度小,学生难以在水中找到微生物的困难,自制“小水塘”,可以有意识地培养出微生物,以使学生用星微镜发现水中生活着多种多样的微生物。

实验器材:广口靓,地塘水,放大性,叶子,草,土。

实验步骤:1.可根据班级的实际情况,决定是组织全班集体做一个“小水塘”,还是分组做。

最好能把做好的“小水塘”放在教室里,以便学生随时观察其变化。

2。

在一个干净的广口机中加入三分之二的池塘水3.将一些腐性的和新鲜的叶子、草撕碎放人水中,并加进一把土。

4。

将瓶子放在有阳光的窗户附近,三周后,分别用内眼和放大镜观察瓶子中水样的变化。

.实验名称:观察太阳在天空中的位置和高度。

实验目的:认识一天中太阳在天空中的位置变化和高度变化。

实验器材:记录单(自备)。

实验步骤:1.认清方位,最好从四个方位来描述(东西南北)。

2.描述太阳的位置,可以借助参照物(大树、房屋、旗杆)来表达。

3.左手握拳,举到和眼睛一样高。

然后拳头一个接着一个叠上去,直到拳头刚好遮住太阳。

计算一下拳头数,这就是我们测量的太阳高度。

4.用拳头表示太阳高度只是一个相对模糊的计量方法。

由于学生拳头大小的差异,观察的结果可能隔热不一样。

教师要正视现实,承认这一差异。

只要学生找出规律即可。

5.注意规律太阳位置与高度的规律:从早到晚,东→西,低→高→低。

注意事项:注意不能直视太阳,尽可能在同一地点观察。

.实验名称:观察阳光下物体影子的变化。

实验目的:发现阳光下影子变化的规律。

实验器材:指南针、橡皮泥、小棒(10厘米)、手电筒、白纸(自备)、尺(自备)、钟表(自备)、温度计(自备)、记录纸(自备)。

实验步骤: 1.早晨,在校园里找一个物体,给它的影子做上记号。

下课的时候再去画一画。

这样的观察记录应该延续一整天。

利用每节课下课时间去记录一次,一直延续到放学,这样学生能够获得一天的数据。

2.也可以用指南针定好南北方向后,在白纸上标出东、南、西、北四个方向。

用橡皮泥把铅笔垂直固定在白纸上,每到课间,画出阳光下铅笔的影子,并在影子的顶端记下当时的温度和时间。

温度计要放在太阳晒不到的地方。

3.总结归纳影子变化的规律:从早到晚,西→东,长→短→长。

4.利用归纳的规律,让学生利用手电筒模拟太阳运行的路线照射小棒,观察小棒影子的变化,验证规律。

注意事项:记录要及时、准确。

.实验名称:制作简易太阳钟。

实验目的实验器材:卡纸片、指南针、钟表、硬纸板、胶水。

实验步骤:1.可以让学生设计一个自己的太阳钟,并讨论需要什么材料。

做好后,让学生介绍自己太阳钟的形状及其特点。

最后展示自己的太阳钟,并说明它的工作原理。

苏教版小学科学《建立模型》公开课教学设计(有配套课件)《建立模型》作者:陈秋艳来源:常州市丽华新村第二小学教学目标:1、理解模型的作用:用模型来描述抽象事物;用模型来解释事物的原理。

2、了解建模的思路,能自己初步设计模型。

教学难点:了解建模思路,能自己初步设计模型教学准备:PPT课件、铁架台、机翼模型、条形磁铁图、飞机翼型设计图教学设计:一、了解用模型描述抽象事物的作用1、出示条形磁铁引导对话:这是什么?你怎么知道它是磁铁的?2、老师这有一根别针,你能吸一吸吗?这跟别针是被磁铁碰到了才被吸上去的吗?3、刚刚这个实验现象表明磁铁的周围存在着磁场。

那你知道磁场是什么样子的吗?画一画。

4、学生画磁场想象图,师巡视。

5、交流:6、那真实的磁场是不是这样的呢?我们来看看。

(出示平面磁感应线模型)你发现了什么?(指名学生描述)周围的这些线条所表现的就是这个磁铁周围的磁场。

现在你把你刚刚画的磁场样子修改一下吧。

7、那是不是只有这一个面有磁场呢?整个空间中的磁场又是什么样子的呢?指名学生说。

(出示立体磁感应线模型)你说的是不是这样?8、现在我们回过头来想一想,磁场这种东西看不见摸不着,是什么让我们对它有所了解?这些图画、实物都叫做模型。

可见模型能帮助我们描述抽象的事物。

(板书:用模型描述抽象事物)【设计意图:通过观察别针没有碰到磁铁就被吸引,让学生感知到磁场的存在从而引发学生进一步的思考。

让学生画出心中所想的磁场样子其实也是一个简单的建模的过程,而在通过观察实物模型后得到新的证据的基础上修改图画,也是在让学生感知建模是一个不断完善的过程。

从平面到立体,从图画到实物,这些都是模型。

学生在理解这这一概念后,通过刚刚的活动体会模型的作用也就水到渠成。

】二、了解用模型解释事物原理的作用1、今天老师还为大家带来了一个大家伙,你猜猜:沉着应战(打一武器)(出示谜语)你怎么猜出来的?2、潜艇靠什么手段来完成这个沉和浮呢?知道的同学举一下手。

苏教版小学科学五年级下册实验报告记录2苏教版五年级科学下册实验报告实验名称杠杆省力的秘密实验目的认识杠杆省力的原理实验器材杠杆尺及支架、钩码实验过程:1.组装杠杆尺,并把杠杆尺调成平衡状态。

2.确定杠杆尺一侧的点为阻力点,挂一定数量的钩码。

3.在另一侧确定动力点的位置,看看在不同位置上需要挂多少码才能使杠杆尺保持平衡,并记录结果。

4.改变重点的位置,重复第二步,做三次实验。

实验结论:1.当力点到支点的距离大于重点到支点的距离时,省力。

2.当力点到支点的距离小于重点到支点的距离时,费力。

3.当力点到支点的距离等于重点到支点的距离时,既不省力,也不费力。

实验称号测量斜面坡度与拉力大小的关系实验目的通过实验探究斜面坡度与拉力大小的关系实验器材弹簧秤、小车、光滑的木板、钩码实验过程:1.组装器材。

2.通过测力计将放有钩码的小车提起,用多少力,记录在书上。

3.在桌面立一木块,从桌面到木块依次斜搭准备好的三块光滑木板,通过测力计沿斜面上拉动放有钩码的小车,分别记录小车被抬高的高度,移动的距离及用力多少。

实验结论:斜面可以省力,并且在斜面其他情况相同的条件下,坡度越小越省力。

实验名称实验目的实验器材螺旋斜面发觉螺旋与斜面的内在关系螺丝钉、铅笔、三角形纸3实验过程:1.将一张直角三角形的纸绕在一支铅笔上。

2.比较绕在铅笔上的纸与螺丝钉有什么关系。

实验结论:螺丝钉的罗纹就是斜面的变形。

实验称号轮轴能省力实验目的懂得轮轴能省力的原理实验器材硬纸板、弹簧秤、钩码、线绳实验过程:1.将一个轮轴实验装置安装在铁架台上,并在轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡:2.将另一个轮轴实验装置也安装在铁架台上,再在它的轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡。

实验结论:在轴的大小一定时,轮越大越省力。

实验称号定滑轮特点实验目的认识定滑轮的特点实验器材定滑轮、铁架台、弹簧秤、滑轮、钩码、细绳实验过程:1.将滑轮固定悬挂在铁架台上,将细绳穿过滑轮用两个钩码悬吊在细绳的一端,而另一端钩上弹簧秤。

苏教版五年级科学上册第二单元知识点【篇一:苏教版五年级科学上册第二单元知识点】2013 苏教版科学五年级上册各单元知识点第一单元:《白天和黑夜》 1、太阳的位置和高度决定了影子的方向和长短。

太阳在东,影子在西;太阳在南,影子在北;太阳在西,影子在东。

太阳高度高,影子则短,太阳高度低,影子则长。

2、影子的长短变化和气温存在着一定的联系:一般情况下影子长,气温就低,但每天最高气温并不是影子最短的时侯,而是在下午 12 点之间,这是因为那时地球吸收太阳热辐射最多,故气温最高。

3、人们利用太阳的变化和影子的变化之间的规律来制造不同形状的日晷。

4、太阳东升西落以及昼夜交替现象产生的原因是地球自西向东自转形成的。

5、 16 世纪波兰天文学家哥白尼提出了日心说6、当北京是白天时(中午),华盛顿是黑夜,巴黎是清晨,夏威夷是黄昏。

7、月相变化的规律依次为:新月-蛾眉月-上弦月-凸月-满月-残月-下弦月-蛾眉月-新月 8、 2008 年北京奥运会的开幕式定在晚上 20 点,美国(华盛顿) 7: 00、德国 13: 00、澳大利亚22: 00 收看实况直播。

9、白天郁金香随太阳升起而开放;晚上,郁金香会收拢花瓣。

牵牛花凌晨 4 点开放,夜里闭合。

合欢树白天叶子张开,夜晚叶子闭合。

10、菊花是短日照花卉,减少光照时间可以提前开放:。

除菊花外,一品红、蟹爪兰等也属于短日照花卉。

11、延长光照时间可以增加鸡的产蛋量是因为合理的光照能刺激排卵,增加产蛋量。

第二单元:《光与色彩》 1、自然光:闪电太阳萤火人造光:灯泡蜡烛焰火 2、光是沿直线传播的。

两千多年前,墨子发现的小孔成像现象可以用光沿直线传播的原理来解释。

3、可以在水中加入细小颗粒的物质,如粉笔灰来观察光在水中行进的方向。

4、当光线照射到镜子、幕墙、月亮的表面后会返回来,这种现象叫反射。

几乎每样东西都可以反射光,越光滑的表面,反射效果越好。

5、照镜子发现哪些有趣的现象:(1)在镜子中看见你,你也能看见我,说明光路是可逆的。

2019-2020年五年级科学下册搭支架1教案苏教版一、教学目标:1.能够分析稳固性结构的特点;2.能够比较不同结构的稳固性,能设计并制作立体支架;3.知道不同的形状结构稳固性不同,知道三角形结构不容易变形;4.了解三角形结构在生产,生活中的广泛应用;5.体验自主设计,自主发现的乐趣,意识到小组合作的重要性。

二、教学过程:(一)谈话引入认识这个建筑物吗?(师手拿上海东方明珠塔的模型)(介绍有关东方明珠塔的知识)看到东方明珠塔你有什么感想?想知道这样美丽、雄伟、坚固的高塔是怎样建成的吗?今天这节课我们就通过搭支架来解决这个问题。

(二)探究新知1.探究三角形的稳定性①老师这里有几个平面支架,请你猜测一下:哪种形状的稳定性最强?②学生活动:小组成员分工把搭好的支架摇一摇,晃一晃,比较哪种形状的支架最不容易变形,省材料。

③汇报看和自己的猜测是否一致,小结:三角形最稳固最省材料2.解决前面开课问题现在请同学们仔细观察东方明珠塔的结构,说一说它如此坚固的秘密吧!3.加固其它平面支架你能想办法使其它的支架变得稳固吗?(学生动手实验)汇报(此处注意多鼓励学生)4.拓展为后继学习准备正因为东方明珠塔如此坚固美丽才使众多到上海的游人前往观赏,你也想搭一座这样的高塔吗?那怎样的高塔才算好呢?(高、稳、省材料)请同学们先在你的小组内设计一份高塔的图纸,咱们下节课进行一场建塔比赛好吗?三、全课小结:谈谈你这节课的收获?附送:2019-2020年五年级科学下册搭支架1课堂实录苏教版本课通过指导学生探究不同形状的支架稳固程度不同,三角形结构稳固、结实、所用材料最少;正方形和六边形结构可以在中间加上横粱,构成三角形,增加它的牢固程度;向学生渗透浅显的结构力学知识,使学生能够解释各种建筑结构的道理。

本课的教学内容可以分为四个部分:第一部分是指导学生观察生活中各种支架结构的建筑,发现并提出问题,激起学生对什么样的支架最坚固的问题的研究。

模型建构在小学科学深度探究中的运用——以苏教版科学为例□潘利峰刘国良【摘要】模型建构既是科学探究的方法,也是科学探究活动的内容。

在小学科学教学中,针对探究问题,借助实物、文字、图像、数学等表征方式,建构实体模型、概念过程模型、数学模型,用以表示平常难以观察和理解的对象或规律,帮助学生体验科学探究方法,亲历科学探究过程,领悟科学探究本质,从而实现深度探究,提升学生的科学核心素养。

【关键词】小学科学;模型建构;科学探究;思维图式模型是人们对客观事物及其运动规律做出简化的描述、概括、模仿或抽象。

模型建构是运用模型直观和简约地描述或呈现客观世界中无法直接观察的现象、原理或过程。

通过模型建构可以把难以感知的客观现象或变化过程抽象为简单的模型,帮助学生理解事物的本质特征和变化规律,掌握问题的描述和解决方法,使其在头脑中形成简洁而形象的思维图式,从而达到认识客观世界的目的。

模型建构既是科学探究的方法,也是科学探究活动的内容。

在科学探究的过程中,教师应针对不同的探究问题引导学生建构各种模型,借助实物、文字、图像或数学等表征方式来呈现事件的现象和过程,或者对客观事物进行简化和抽象。

模型建构有助于学生拓展科学探究体验,理解科学探究本质,实现深度探究。

一、建构实体模型,体验科学探究方法实体模型是指根据相似性理论制造的按原系统比例缩小、放大或与原系统等大的实物。

建构实体模型需要参照研究对象的运动过程、结构大小、形状及状态等特点,抓住研究问题的主要属性,建立一种理想化和高度抽象化的物理过程和实体。

心理学家皮亚杰在《发生认识论原理》中指出:认知还处在具体运算阶段的儿童,思维仍然需要具体事物的支持,其认知的发展离不开对具体事物的操作,逻辑思维只能应用到具体的或观察到的事物上。

教学中,有很多科学现象是人们无法触及和直观感知的,学生无法将其与已有经验和概念图式有效衔接,难以找到探究的切入点。

因此需要建构相应的实体模型来表达事物的主要特征,依据事物特征设计探究活动,为学生搭建有效学习的支架以拓展其探究的体验。

五年级苏教版科学第一单元教学计划全文共5篇示例,供读者参考五年级苏教版科学第一单元教学计划篇1一、指导思想:以培养小学生科学素养为宗旨,积极倡导让学生亲身经历以探究为主的学习活动,培养他们的好奇心和探究欲,发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,为他们终身的学习和生活打好基础。

二、教材分析:本册教材由“生物与环境”、“光”、“地球表面及其变化”、“运动和力”四个单元组成。

《生物与环境》单元从内容上分三个部分:通过“绿豆种子发芽和生长”、“蚯蚓的选择”研究生物的生存和非生物环境的关系。

第二部分引导学生观察分析生态群落中生物之间的食物链和食物网,并通过生态瓶的制作、观察,探究生物群落中生物和生物、生物和非生物相互依存的关系。

第三部分内容,是把以上认识拓展到自然界,通过典型事例的分析,认识到保护大自然、维护生态平衡的重要性。

《光》单元首先引导学生们观察光的传播(直线传播和反射)特点及其在生产和生活中的运用;接着指导学生认识许多光源在发光的时候也在发热,太阳是地球最大的光源和热源。

阳光下物体得到的热与受到的光照强弱有关系,也与物体本身的性质有关系。

最后通过制作太阳能热水器综合运用相关知识。

《地球表面及其变化》单元内容主要包括两个方面:一是认识地球表面总的地形概貌,以及河流、海洋、山脉、高原等地形及特点;二是地形地貌变化及发生原因。

让学生知道是地球内部的运动,是太阳、流水、风、冰川、波浪等自然力共同作用形成和重塑了地球的外表。

《运动和力》单元内容可分为四个部分。

第一部分了解重力、弹力、反冲力,让学生用这些力作动力使小车运动起来,并研究动力的大小与小车运动的关系。

第二部分学习测量力的大小,认识力的单位,为研究摩擦力大小做好技能准备。

第三部分认识摩擦力,研究影响摩擦力大小的一些因素,研究摩擦力对物体运动的影响。

第四部分动手实践,设计和制作一个小车。

三、学生分析:1、整体学习状况:学生整体学习比较认真,并善于设法自主去获取知识并在生活中灵活运用知识。