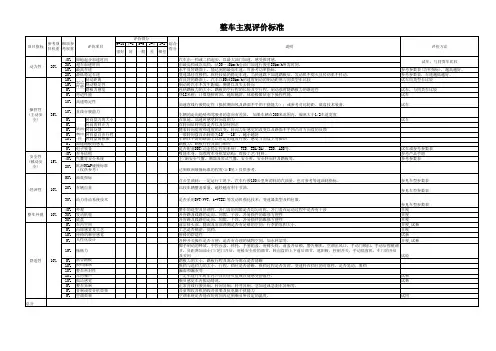

汽车的主观评价标准

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

编号:乘用车主观评价试验方法编制:会签:审核:批准:乘用车研究院试验设计部2006年11月10日1 范围本标准规定了M1和小于12座的M2类汽车的主观评价试验方法。

本标准适用于M1和小于12座的M2类汽车的主观评价试验。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB/T15089-1994《机动车辆分类》所有道路试验标准。

3 试验条件3.1 试验样车3.1.1试验样车应按照出厂销售要求的规定:装备齐全,干净、干燥、完整,达到出厂合格品要求。

3.1.2参加对比评价试验的样车应为相同或相近级别。

3.2 试验场地3.2.1静态评价场地应足够宽敞、明亮,以便于围绕汽车检查,同时应有举升设备或地沟等设施,便于观察车辆底部。

3.2.2动态评价场地应保证车辆能够在保证安全的前提下进行高速行驶、紧急制动、急转向等特殊操作,必要时还应选择适当的山区和凹凸不平路面。

3.3 试验载荷车辆除规定为满载外(M1类汽车为整车整备质量加驾驶员和乘员各一名),其余在空载情况下进行。

4 评分标准4.1 评分标准的概念4.1.1 十分制的概念见表1 (主观评价方法)表1 十分制的概念十分制的蜘蛛网图4.1.2 七分制的概念见表2 (对比评价方法)表2 七分制的概念0——表示试验样车与对比样车相当。

1——表示试验样车稍好于对比样车。

2——表示试验样车好于对比样车。

3——表示试验样车明显好于对比样车,但这可能导致生产成本的提高。

因此考虑到生产成本及市场情况,应作适当改进,降低成本。

-1——表示试验样车稍差于对比样车,应作适当改进。

-2——表示试验样车差于对比样车,应当改进。

-3——表示试验样车明显差于对比样车,必须彻底改进,不能投产。

采用蜘蛛网图进行评价语与比较。

B——50%的用户会发现,对整车性能和可靠性无重大影响,但会影响用户的购买欲望和影响公司的品牌形象,建议更改;C——只有专业人员才能发现,对车辆有细微的影响,可以边生产边进行改进。

1. 主题整车质量审核(AUDIT)标准本标准旨在明确对各种车辆进行质量审核(AUDIT)时应遵循的原则和方法以及通用缺陷描述。

2. 目的该标准一方面是为了明确操作工艺,以便最大限度地找到缺陷;另一方面也是为了明确对缺陷的认识,以减少误解的可能性。

3. 适用范围本标准适用于整车质量审核(AUDIT)的车辆。

4. 基本定义4.1 某些扣分中使用的一些主观评价词汇的定义:持久的。

可见的。

轻微的:指容易接受的,感觉不太明显、不太大、力量很小、不太明显的:指较突出的、较清晰的、不用置疑的。

显著的:指非常突出的、一定觉察得到的、鲜明突出的、完全清晰4.2 汽车分区定义汽车分四个区域:两个外区和两个内区。

外1 区:汽车的上部至车身腰线,分界线为:车身腰线装饰条或保护条的下边线车身腰线装饰槽下边线前保险杠垂直部分的下边线车身上开合件边框的有关部位:汽车内 2 区的某些部位,从外面完全看的见,可根据具体情况视做 1 区处理外 2 区:所有位于车身装饰条或保护条以下的部分,包括车轮。

内 1 区:所有坐在司机或乘客座位上,关上车门后能看得见的部位,位于:车身腰线以上,通常靠以下部位来划分:车门扶手座椅坐垫上部水平面手制动及变速杆支座的水平部分以及后座椅靠背前部内 2 区:以及:车身周边车身边框后侧窗,后行李箱隔板尾门内板,车身尾门框,行李箱发动机舱,发动机罩内表面天窗窗框,油箱加注孔入口以下的部位。

所有坐在司机或乘客座位上,关上车门能看的见的,位于车身腰线个别扣分定义涉及内2 区的特殊区域,定义如下:车身前后门框前(后)车身门框界线门开启时,车身门框上看得十分清楚的特殊区域:钣金部位装备位于前后门槛处,后门框后下部,中立柱上部的车身门框密封条及装备前座椅坐垫外侧及护板后座椅坐垫及靠背外侧发动机机舱内发动机罩内表面翼子板内表面、轮罩、前围表面、前横梁所有的机械件及附件行李箱内部及行李舱门框所有位于行李箱内部的区域:界线为后至行李箱门框密封条,上至后隔板。

乘用车商品性主观评价方法1 范围本标准规定了乘用车商品性主观评价方法(不包括先进驾驶辅助系统主观评价方法),其他类型汽车参照执行。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义GB/T 12534 汽车道路试验方法通则3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 主观评价主观评价是指经过培训的评价人员依据主观评价标准,利用人体的视觉、听觉、触觉、体感等感觉器官,在典型的行驶道路或评价环境中对车辆的各项性能进行评价,并且将评价结果进行综合权衡并量化,能够快速的评估车辆的整体性能水平。

3.2 商品性主观评价商品性主观评价是指从用户角度出发,采用用户使用场景与操作工况,评估车辆性能对用户需求满足程度的主观评价。

3.3 外观内饰品质车身及外饰件匹配间隙、面差大小,造型高级感,车身漆面光洁度和质感;内饰造型风格高级感,内饰各部件匹配间隙、面差大小,内饰总体质感,内饰功能开关按键操作质感、阻尼感。

3.4 人机工程驾乘人员在车辆使用过程中,乘员与车辆之间的适应性、操作便利性和驾乘舒适性,驾乘人员在车内直接或间接观察到的视野范围。

3.5 座椅性能车辆座椅给驾乘者提供舒适乘坐支撑、安全约束和保护的性能。

3.6 人机交互和娱乐系统驾乘人员与车辆系统显示信息之间的交互性能,车载娱乐系统操作性能。

3.7 空调性能车辆空调的制冷制热性能、舒适性、除霜除雾性能。

3.8 动力性能车辆在不同载荷下的直线和弯道行驶加速能力。

3.9 驾驶性能车辆动力输出及传递的特性,动力总成匹配平顺度。

3.10 制动性能车辆行驶时能强制的减速停车并维持行驶方向的稳定性。

3.11 转向性能车辆能够按照驾驶员的意图改变行驶方向,在直线行驶状态和弯道行驶状态下具备车辆控制能力。

汽车测评标准

1. 性能评价:包括加速性能、制动性能、悬挂系统舒适性、操控性能等方面的评价。

这些评价需要进行实际测试和比较。

2. 车身安全性评价:包括碰撞测试、安全气囊系统、车身结构以及驾驶辅助系统等方面的评价。

3. 燃油经济性评价:评估车辆的燃油消耗情况,包括市区和高速行驶的综合燃油经济性能。

4. 内饰和外观评价:评估车辆的内饰设计和质量,包括座椅舒适性、娱乐系统、空调和音响等方面。

外观评价包括车身造型、车漆质量等。

5. 可靠性评价:评估车辆的机械可靠性和耐用性,包括发动机的可靠性、零部件的质量以及整车的制造工艺。

6. 乘坐空间和储物空间评价:评估车辆的乘坐空间和货物储存空间是否足够舒适和实用。

7. 噪音和振动评价:评估车辆行驶中的噪音和振动水平,包括发动机噪音、车身抗噪音能力等。

8. 污染排放评价:评估车辆的排放水平,包括二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等污染物的排放量。

9. 售后服务评价:评估车辆制造商或经销商提供的售后服务质

量和便利性。

10. 价格和性价比评价:评估车辆的价格和性价比,比较其与同类车型的性能和价格的关系。

以上标准是根据汽车市场和消费者需求发展而来的,不同的汽车测评机构或个人可能会有不同的评价标准。

综合考虑以上因素可以得出对汽车性能和质量的全面评价。

汽车的评价标准一、性能评价1. 发动机性能:发动机是汽车的核心部件,其性能直接影响车辆的动力、行驶平稳性和燃油经济性。

评价发动机性能时,应考虑功率、扭矩、转速等基本参数,以及车辆在实际行驶中的加速性能、噪音和振动水平等。

2. 操控性能:汽车的操控性能包括转向、悬挂和制动系统的性能。

评价操控性能时,应关注车辆的操控稳定性、转向精准性、悬挂系统舒适性以及制动性能等。

3. 舒适性能:舒适性能主要包括车辆的行驶平顺性、噪音水平以及内部空间布局等。

评价舒适性能时,应考虑车辆在各种路况下的行驶稳定性、车内噪音水平、座椅舒适度以及空间布局等。

二、车身安全性评价1. 车身结构:评价车身结构的安全性,应考虑车辆在碰撞中的抗冲击能力、车身重量和刚性等。

2. 安全配置:安全配置包括气囊、安全带、ABS等,它们在事故发生时对乘员起到保护作用。

评价安全配置时,应关注配置的全面性、可靠性以及实际效果等。

3. 视野与安全距离:视野与安全距离是指驾驶员对车辆周围环境的感知能力以及车辆与周围物体的距离。

评价视野与安全距离时,应关注车辆的前视、侧视和后视视野,以及与前方和侧方物体的安全距离等。

三、燃油经济性评价1. 燃油消耗量:燃油消耗量是衡量汽车燃油经济性的主要指标。

评价燃油消耗量时,应考虑车辆在城市道路、高速公路以及综合路况下的油耗表现。

2. 排放性能:排放性能包括废气排放和噪声污染等,这些因素对环境和乘员健康都有影响。

评价排放性能时,应关注车辆的环保标准、排放测试结果以及噪声水平等。

四、内饰和外观评价1. 内饰设计:内饰设计包括座椅、仪表板、中控台等部分,它们直接影响乘员的舒适度和操作便捷性。

评价内饰设计时,应关注设计的整体风格、用料质量以及人机交互界面等。

2. 外观设计:外观设计是汽车给人的第一印象,它对消费者的购买决策有着重要影响。

评价外观设计时,应关注设计的整体造型、线条流畅性以及与品牌形象的符合程度等。

3. 空间布局:空间布局包括车内空间利用率和储物空间等,它们直接关系到乘员的乘坐舒适性和实用性。

中国车辆感知质量评价标准NORME DE COTATION QUALITE PERCUE CHINE2008—04—XX 发布 2008—04—XX 实施 Q/DPCA神龙汽车有限公司企业标准神龙汽车有限公司 发布内部使用签字下列人员参加了本标准编写和审核:DEPA/DVHL/SVH 徐昕目次前言 (III)标准演变 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 使用方法 (1)4.1 评价 (1)4.2 评价节点 (2)4.3 评价人员构成 (3)5 结果的应用 (3)附录A (4)DPCA感知质量外部评价表 (4)附录B .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

DPCA感知质量内部评价表....................................................................................... 错误!未定义书签。

前言本标准是根据中国消费者的习惯制定的对车辆进行主观感知评价的标准,是从中国消费者的角度对车辆进行评价的标准。

根据中国用户的消费习惯和要求的变化,本标准附录A及附录B也将演变,不定期进行修订。

本标准自2008年4月XX日开始实施。

本标准由技术中心整车部整车分部造型室提出。

本标准由技术中心整车部整车分部归口。

本标准由技术中心整车部整车分部造型室负责解释。

标准演变中国车辆感知质量评价标准范围本标准是根据中国消费者的习惯制定的对车辆进行主观感知评价的标准,是从中国消费者的角度对车辆进行评价。

本标准旨在定义一种方法,以便使用评价表在神龙汽车有限公司(DPCA)设计的产品(新车型、演变车型)开发初期向项目组提出建议,规定总目标,并沿着整个项目跟踪规定的目标与实际达到的值之间的差别,以期使产品能更加符合中国用户的的要求。

汽车内饰感官品质主观评价体系汽车内饰作为汽车的重要组成部分,直接关系到车辆的整体感受和品质。

汽车内饰的感官品质评价是一个主观性很强的过程,因为它取决于每个人的个人喜好和审美观。

我们可以通过一些共性的标准来对汽车内饰的感官品质进行评价,这些标准包括视觉、触觉、听觉、嗅觉和操作性等方面。

一、视觉感官品质评价1.设计风格:汽车内饰的设计风格是其最直观的表现之一,可以通过外观设计的线条、色彩搭配、材质选择来评价内饰的设计风格是否符合自己的审美观。

2.工艺质感:内饰的工艺质感直接关系到内饰的高品质感受,一些精细的加工工艺,比如精湛的缝线、细腻的木饰板、精致的开关按钮等都是考察内饰工艺质感的重要标准。

3.布局合理性:内饰布局的合理性决定了驾驶者的使用体验,包括仪表盘的布局是否清晰、中控台的按钮是否易于操作、储物空间是否充分等。

4.舒适性:内饰舒适度主要指座椅的设计和材质选择是否符合人体工程学,以及座椅的调整功能是否灵活、靠背和坐垫的支撑是否合适等。

5.光影效果:光影效果在内饰设计中扮演着非常重要的角色,通过适当的灯光设计和材质选择,可以打造出柔和的氛围光和精致的反光效果。

1.材质选择:内饰材质的选择直接关系到内饰的触感品质,比如软质材料的舒适性、硬质材料的质感等。

2.手感细腻度:内饰材质的手感细腻度是评价内饰品质的重要标准,比如真皮的手感细腻、塑料的质感粗糙等。

3.细节工艺:内饰的细节工艺决定了其触感品质,比如缝线的精致度、面板的平整度等。

4.按钮和开关的手感:内饰的按钮和开关的手感直接关系到操作的舒适度,因此按钮的手感应该轻巧灵活、操作起来顺畅。

5.储物空间设计:储物空间的设计和使用体验也是内饰触感品质的一部分,比如储物箱的打开方式和使用空间是否充分等。

1.隔音效果:汽车内饰的隔音效果关系到车辆的舒适性和安静性,好的隔音效果可以有效减少外部噪音的干扰。

2.音响品质:内饰的音响品质也是其听觉品质的重要组成部分,具有清晰、立体、自然的音质效果是一款好车内饰的重要指标。

车辆评估准则车辆评估准则是用于对汽车的技术状况、经济性和安全性进行综合评价的一系列标准和指南。

以下是一些常用的车辆评估准则:1. 外观和车身状况:评估汽车的外观是否有明显的划痕、凹陷或涂漆剥落。

同时需要检查车辆的车身结构是否完整,是否有明显的腐蚀和变形。

2. 发动机和机械状况:评估发动机的运转是否平稳,是否有异常的噪音、烟雾和漏油现象。

需要检查各个机械部件的工作状态,包括变速器、制动系统、转向系统和悬挂系统等。

3. 内饰和座椅状况:评估车内的仪表盘、座椅、内饰以及车载设备是否正常运作,是否有明显磨损或损坏的现象。

4. 车轮和轮胎状况:评估车轮和轮胎的磨损程度,是否需要更换或进行调整。

同时也需要检查轮胎的胎纹深度和胎压是否符合标准。

5. 燃油消耗和排放状况:评估汽车的燃油消耗和尾气排放情况,是否符合环保要求。

可以根据车辆的燃油经济性和排放标准来判断其经济性和环保性能。

6. 安全性能:评估汽车的安全性能,包括刹车、悬挂、灯光、安全气囊等系统的运行状况和是否符合相应的安全标准。

7. 历史记录和维修情况:了解车辆的历史记录和维修情况,包括车辆的使用和维护情况,是否有重大事故或维修记录。

8. 价格和市场竞争力:评估车辆的价格是否合理,是否符合市场行情。

同时也需要考虑车辆的品牌、型号、里程数、上牌时间等因素,来评估其市场竞争力。

综上所述,车辆评估准则主要包括外观和车身状况、发动机和机械状况、内饰和座椅状况、车轮和轮胎状况、燃油消耗和排放状况、安全性能、历史记录和维修情况以及价格和市场竞争力等方面。

通过综合评估,可以为购车者提供参考,帮助他们选择一辆技术好、经济合理、安全可靠的汽车。

汽车主观评价综合评分方法研究摘要:随着人们生活水平的提高,对汽车的需求量逐年增多。

消费者对于汽车产品的要求和期望越来越高,更加注重于舒适性、功能性、操控性等方面的表现。

不管是主机厂还是媒体,通常的评价方法可分为客观评价和主观评价。

客观评价是指由专业的实验评价人员,通过各种实验仪器,在特定的汽车试验场地或专用路面对汽车进行各种测试,以数据的形式表达评价结果。

主观评价可以简要概括为,通过人对汽车产品在使用过程中的感官(视觉、听觉、嗅觉、触觉等)获取有效信息,然后作出评判。

本文就汽车主观评价综合评分方法展开探讨。

关键词:汽车;质量控制;主观评价引言目前国内车企、科研院校对于主观评价指标权重的研究,基本都集中于车辆各项性能之间指标重要程度的差异,一般是运用层次分析法解决评价指标权重计算的问题,例如汽车主观评价试验项目权重计算方法研究、基于模糊层次分析法的汽车操纵稳定性主观评价指标权重确定方法等。

但是对于新车型开发时主观评价指标分数的权重研究较少,为此,通过大量实车主观评价验证,结合主观评价数据、车辆性能指标特点及相关车型的开发成本,总结出乘用车新车型开发时主观评价分数权重的设定分值,为车企在新车型开发时关于主观评价分数的设定提供参考方法。

1汽车主观评价的概念汽车主观评价,是以人的主观判断力为基础,通过合理的组织形式,由专业的评价人员按照一定的主观评价规范,对车辆进行观察,使用&操作感受,在典型路况上试乘试驾,站在顾客、用户的立场,以专业评价人员的水准进行评价。

对评价项目进行评分(10分制),给出结论。

针对评价结果,通过用户语言到工程语言的转换,在工程&技术层面分解问题,引导质量改进,提升产品的质量水平。

在整车开发控制流程中可以起到提升整车研发质量,缩短开发周期及节约成本的重要作用。

2主观评价作用主观评价是对车辆的驾乘感受进行综合评价,主观评价方法是目前能够全面有效评价车辆复杂行驶过程的方法。

汽车转向主观评价是一个涉及驾驶体验、操控性、稳定性、响应速度等多个方面的复杂过程。

以下是一些标准:

1. 转向手感:这是最直观的驾驶体验之一。

方向盘的回馈力度要适中,既不能太轻影响驾驶的专注度,也不能太重到影响驾驶的舒适度。

同时,方向盘的转动感觉要均匀,无异响,以保证车辆操作的稳定性。

2. 操控性:这包括车辆在弯道中的表现,以及车辆在高速行驶时的稳定性。

车辆应能轻松控制方向盘,同时车身的侧倾应尽可能小,以提高驾驶的安全性。

3. 稳定性:汽车在高速行驶时,转向系统应能稳定工作,避免因路面不平坦或突发情况引起的车辆晃动,确保行车安全。

4. 响应速度:转向系统对方向盘的响应速度也是评价的重要标准,包括转动方向盘到获得实际转向角度的滞后要小,以提高驾驶的效率和舒适度。

5. 视野:良好的视野对于驾驶安全至关重要。

优秀的转向系统应该提供清晰、宽阔的视野,以便驾驶员可以及时发现周围环境的变化。

6. 舒适性:转向系统应尽可能减少对驾驶员身体的冲击,降低噪音和振动,以提高驾驶的舒适度。

7. 安全性:转向系统应该能够提供足够的稳定性,以防止车辆失控,从而降低事故风险。

8. 电子系统:现代汽车通常会配备各种电子辅助系统,如防抱死刹车系统和牵引力控制系统等,这些都与转向系统的性能密切相关。

以上标准都是基于驾驶员的主观感受和车辆的性能表现,需要通过试驾和评估才能得出客观的评价结果。

因此,在实际评价过程中,还需要结合驾驶员的专业知识和经验进行评估。

1 范围本标准规定了汽车整车在静态和动态状态下对操纵系统、人机工程的主观评价以及技术参数测量的客观评价等项目、指标及试验方法。

本标准主要应用于对国内外目标样车和本公司开发车型的操纵系统、人机工程的全面评价。

本标准不包括对车身造型、整车外观质量、制造缺陷等方面的主观评价,不包括汽车基本性能的量化指标评价。

2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准的引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 12534-90《汽车道路试验方法通则》3术语3.1操纵性是指汽车整车所装备的操纵件的操纵方便性、轻便性和操纵的手感好坏,以及驾驶和乘坐的方便性和舒适性。

3.2目标样车在一定的时间范围内被本公司确定为要消化吸收、学习或超越的标杆汽车产品。

4汽车整车操纵件、人机工程主观评价指标汽车整车操纵件、人机工程主观评价指标见表1。

表1 整车操纵性主观评价指标(分)5.试验方法5.1 试验条件a)试验车辆应是经检验合格的目标样车或本公司开发的经检验合格的样车,生产一致性评价时应从批量生产的车辆中按抽样规则抽取样车;b)静态评价时车辆载荷均为空载,动态评价时车辆载荷包括空、满载两种状态;c)进行动态行驶评价试验的试验样车要求都在同一条道路上进行对比测试;测试道路选定在阳坊至海淀平直公路上进行,主要用来评价整车的平顺性及整车振动异响情况。

5.2试验要求5.2.1操纵件、人机工程评价5.2.1.1操纵件、人机工程的主观和客观评价按照模块化的要求分成踏板和操纵杆模块(I模块)、座椅和人员空间模块(II模块)、仪表板及功能件模块(III模块)、车门模块(IV模块)、动态行驶模块(V模块)、车身密封性模块(VI模块)、操纵力及人机工程模块(VII模块)等七部分进行评价。

5.2.1.2指定5名试验员和5名特定用户(包括本公司开公务车人员、开发人员)分别对试验车辆的I-V模块项目进行主观感受评价试验,对每一测试项目的打分按照自我感觉情况并对应表头的评价值要求进行打“√”,填写到操纵件主观评价所规定的模块表格中,同时在表头“评价人”一栏处签名,评价项目中的“操纵方便性”要求按照操纵件的位置布置、操纵力情况进行综合评价。

汽车的主观评价1. 乘坐舒适性评价1.1 连续激励(Continuous Events)车辆行驶在不平路面上造成汽车的振动,路面分为Smooth road和Rough Road。

Smooth Road包括:非常平滑的路面、微量路面激励、少量连续或不连续激励的路面。

Rough Road是指:有波长不等的凸起路面,起伏和Dips路面造成车辆剧烈的振动。

Primary Ride/Body motion由于路面不平引起的车辆低频振动,判断你感受到的车体垂直振动、俯仰量,是否有车辆间断漂浮的感觉,是否有车体加速度的迅速改变,是否感受到由于车体侧倾造成头部横向颠簸不舒服的感觉。

Secondary Ride/Vibration (high frequency)振动由各种不平路面激励引起,驾驶员和乘客可从座垫、靠背、方向盘、地板、变速杆等。

判断路面激励造成的持续和不规则的车体俯仰及垂向运动,如车辆好象是在直接Copy不平路面,或感觉到象是与车轮一起跳动,或路面冲击使驾驶员臀部在座椅上跳动。

考察车体、副车架、悬架、动力总成和座椅的振动谐波,考察方向盘和转向柱的振动谐波。

是否感觉到车辆在传递路面冲击给乘客。

1.2 间断激励(Discrete Events)间断激励是指每次路面冲击的产生间隔足够长的距离,这样在下次冲击来之前,车辆的振动已充分衰减,如路面凸块、铁路交叉口、斜坡、路面凹坑、路面连接处、减速带等。

间断激励造成汽车以下振动:一阶振动(Primary/Bump)当汽车通过Bump或Dips路面时车体的刚体振动响应。

是否Bump造起乘客加速度的突然改变,是否清晰地感受到或听到撞击悬架限位块引起的冲击或声音。

冲击(impacts)考察车辆隔离路面个别剧烈冲击的能力。

车辆是否有强烈的振动或剧烈的路面冲击能否被车辆平滑地吸收,是否有伴随冲击的噪音产生,冲击是否使车体上下运动速度迅速改变,考察冲击发生后振动衰减的幅度。

2. 转向性能评价2.1 泊车/操纵性(Parking/Maneuvering)Parking/Maneuvering是指在停车场或路边停车时汽车以非常低的速度行驶和泊车的性能。

转向力(Efforts)考察车辆静止时转向力,车辆以非常低的速度转弯转动方向盘时,是否有转向力的波动,即转向力是否均匀。

回正性(Returnability)评价车辆以非常低的速度前进或倒车行驶时方向盘自动回到直线行驶的状态。

考察方向盘回正是否平滑、一致、稳定,自动回正后方向盘位置接近直线行驶状态的程度,自动回正的速度,回到直线行驶状态是否需要驾驶员辅助。

操控性(Maneuverability)评价在行驶空间狭小时车辆的操纵性。

在泊车时考察方向盘转动的角度大小,是否感觉到车辆受狭窄道路、转向轮转角及车体外伸部分(转向半径)的限制。

2.2 直线行驶可控性(Straight Ahead Maneuverability)直线行驶可控性是指方向盘在直线行驶附近时汽车的转向特性,在该位置时驾驶员是否可以精确、自信地进行转向控制;该特性反映了驾驶员为保持汽车直线行驶进行方向修正时,汽车的响应和转向力矩反馈的大小。

响应(response)围绕汽车直线行驶位置,即少量转向输入时,汽车的响应品质。

考察少量转向输入时汽车的响应量,要在不同的速度下评价;是否有响应量很小或没有的方向盘角度范围(Window/Steering angle deadband),在该转向盘角度范围内及范围之外,二者转向响应量有什么不同;最后要考察左右转向响应的对称性。

中心感和力矩反馈(Center Feel/Torque Feedback)在直线行驶位置附近转向力矩反馈。

随着转向力的增加,是否有一个明显的中心点,即使有少量的偏差,或是否有转向感很差转向角范围。

考察转向力矩随小转向角变化而改变的程度,这种感觉是弱还是强,转向力矩的增大是线性、不连续的或粘滞的;是否有摩擦阻力感;是否有转向盘刚性地连接到转向轮的感觉,或者是柔性地连接到转向轮上的感觉(Compliance feel)。

转向力(Efforts)在不同的车速下评价。

在小的转向修正(直线行驶)时转向力是否合适,是轻还是重。

转向精确度(Modulation/Precision)考察转向盘力矩、转向盘转角与车辆响应的联系(直线行驶,小方向盘转角输入)。

在中心附近,转向力矩与车辆响应是否匹配,是否有缺乏与车辆及路面关系的转向感觉,是否有转向修正的精确感。

2.3 转向可控性(Cornering Controllability)转向可控性是指转向时的转向特性,以及这些特性如何使驾驶员精确、自信地控制汽车,转向特性包括转弯时车辆响应、力矩反馈,使车辆既进入弯道又使车辆按预定线路行驶的转向盘转角调整,也包括车辆出弯道时的自动回正特性。

响应(Response)在各种转弯情况下车辆关于转向盘输入的响应品质。

考虑车辆对转向输入的响应量,特别是在弯道行驶阶段,是否有明显的转向滞后现象,转向盘输入和车辆响应是否成比例或有可预见性。

力矩/反馈感(Torque/Feedback Feel)转弯时来自转向盘的力矩反馈特性和感觉。

当转向盘转角增大或减小时,是否有明显的或明确的转向盘力矩增加或减小;在整个转向盘转角操作范围内,转向盘力矩是否连续或与方向盘转角成比例;当少量调整方向盘转角时,是否有转向盘力矩阶跃改变的感觉(转向力矩滞后感);转向是否有路感,是否有僵硬和直接或柔性和顺从感(Compliance feel)。

转向力(Efforts)不同车速下的转向力。

转弯时的转向力和把持力是否合理,是轻还是重。

回正性(Returnability)从不同转弯状态恢复到直线行驶状态的能力。

回正运动是否平滑、一致和稳定;自动回到直线行驶状态的程度;自动回正的稳定性,超调量和振荡次数(衰减特性)。

转向精确度(Modulation/Precision)考察转弯时转向盘力矩、转向盘转角与车辆响应的联系(直线行驶,小方向盘转角输入)。

车辆响应对转向盘输入是否直接和精确;在整个转向操作范围内转向盘力矩反馈与车辆响应是否匹配;是否有转向修正的精确感。

2.4 转向扰动(Steering Disturbance)转向扰动是指由其它原因(驾驶员输入除外)导致的不希望的转向响应或反馈。

力矩转向(Torque Steer)发动机关闭或打开时车辆的偏离行驶路线。

驱动力矩改变或换档时,汽车直线行驶的稳定性。

跑偏(Pull)在平滑路面上行驶时汽车是否总是跑向一边;踩下离合器、不制动、方向盘自由时,考察车辆侧身漂移量(Hand-off drift),评价维持汽车直线行驶的方向盘力矩(Correction efforts)。

冕状路面敏感性(Crown Sensitivity)车辆对冕状路面的反应偏离行驶路线是否显著,需要多大的方向盘转角补偿扰动(Compensation Angle),评价维持汽车直线行驶的转向盘力矩(Correction efforts)。

Wheel Fight评价转向轮在不平路面上的运动。

单边路面激励时的车辆振动,如汽车通过凹坑、非对称不平路面等。

扭振(Nibble)由于车轮不平衡,在平滑路面上行驶时导致方向盘扭振。

3. 操控性(Handling)3.1 直线行驶的稳定性直线行驶稳定性是指汽车在没有驾驶员干预的情况下沿直线行驶的性能,它也包括汽车加速和制动时车体姿态的改变。

直线行驶(Straight Running)考察在光滑路面上在没有驾驶员方向控制的情况下,汽车维持直线行驶的性能。

在光滑路面上车辆是否随机地向一边偏移(Wandering);车辆是否摆尾(Fishtailing);有路面扰动时汽车是否保持直线行驶;纵向光滑的Groove或Ridge(类似卡车车辙)是否会导致车辆偏离行驶路线(Truck nut wander);车辆通过路边缘或纵向连接处(如Rain Groove)时车辆反应;通过凹坑、凸起或起伏路面时汽车直线行驶的稳定性(Bumper Steer)。

侧向风敏感性(Sidewind Sensitivity)侧身阵风时车辆有多大的反应,用风机和随机的自然侧向风评价。

车身侧倾角、横摆角有多大,偏离行驶路线偏移量多大(无驾驶员干预)(Vehicle Reaction);为保持汽车直线行驶驾驶员需要多大的转向修正。

加速时俯仰/后仰-下蹲(Acceleration/Lift-Squat)评价汽车的俯仰姿态,如初始瞬态时汽车的后仰和下蹲、稳态时汽车的后仰和下蹲。

加速能力(Acceleration Capability/Traction)评价大油门开度时汽车传递驱动力的能力。

最大加速度率高还是低,高加速度时车轮是否容易旋转,油门开度变化是否容易地控制车轮转速,加速时车轮是否跳动。

3.2 转弯稳定性(Cornering Stability)转弯稳定性是指汽车转弯的能力主品质。

不足/过多转向(Under/over steer)在任何工况下是否表现出一致、舒适和可预见的不足转弯特性,或者在有些情况下会改变转弯特性,评价各种工况的稳态转弯特性;评价车辆瞬态工况下的转弯特性改变,如进弯道和出弯道时,S型转向(瞬态);评价车辆在接近极限工况下的转弯表现;转弯特性是否突然变化或渐近地变化(progressiveness)?动力系统开/关(Power On/Off)改变油门开度对车辆转弯的响应有多大?考察车辆行驶路线的改变量,不足转向特性和稳定性有多大变化?从稳态和瞬态来评价;评价为保持方向方向不变的方向盘输入的修正量;评价车辆传送驱动力的能力。

转弯制动(brake in a turn)评价车辆在不同附着系数路面转弯时车辆的响应(uniformly low and high μ, jumpμ and splitμ);评价车辆在稳态和瞬态工况下强烈制动时车辆行驶路线的改变,评价为保持车辆的行驶路线需要多大的转向修正(contrability);为维持转弯时安全和自信感车辆的减速度应是多少(deceleration capability)?抓地性(road holding)评价车辆在平滑路面上的横向抓地性(smooth road capability)和粗糙路面上的抓地性(cobble or washboard road);在正常转弯情况下,车辆的转弯路径和转弯姿态受路面影响有多大(road profile sensitivity),要考虑长波形和短波形两种情况。

侧倾控制(Roll Control)评价车辆转弯时车辆的侧倾度。

在初始阶段是否感觉到车辆容易(或轻松)控制;在整个瞬态过程侧倾运动量应控制到多大?评价侧倾转向角的幅度。

3.3 瞬态/单移线运动稳定性(Transitional/Lane change stability)瞬态/单移线运动稳定性是车辆各种变换车道状况或烦人类似工况下车辆的可控性和稳定性。