古生物地层含标本图片

- 格式:ppt

- 大小:26.66 MB

- 文档页数:59

名词解释趋同:不同祖先的生物类群,由于相似的生活方式,整体或部分形态构造向同一方向改变;平行演化:不同类型生物由于相似的生活方式而产生相似的形态,常指亲缘关系相近的两类或几类生物;适应辐射:从一个祖先类群,在较短时间内迅速地产生许多新物种;生物种:可以相互交配而且与其它种群的个体有生殖隔离的自然群体;居群:指同一时期生活在同一地区的同种个体的集合;双名法:种名用两个词表示,属名加种本名,全用斜体。

常规绝灭:在各个时期不断发生的绝灭,表现为各分类群中部分物种的替代,即老种消失和新种产生;集群绝灭:在相对较短的地质时间内,在一个地理大区范围出现大规模的生物绝灭,往往涉及一些高级分类单元;小进化:发生在种内个体和居群层次上在短时间内的进化;大进化:种和种以上分类群在长时间(地质时间)内的进化现象;匙形台:是腕足类的齿板下部相对延伸,两者愈合成一匙形板,称为匙形台。

羊膜卵:(羊膜卵及其在动物演化史上的意义)卵壳、外层卵壳膜、内层卵壳膜(卵黄细带、外侧卵白、中间卵白、卵黄膜、潘氏核、胚盘、黄卵黄、白卵黄)、内侧卵白、卵黄细带、气室、角质层羊膜卵的结构和发育特点使动物彻底摆脱了个体发育初期对水的依赖,确保他们能在陆地上进行繁殖。

卵壳石灰质或革质,坚韧,能维持卵的形成,它的作用:1减少卵内的水分蒸发,2避免机械损伤,3防止病原体侵入。

卵壳表面有许多小的气孔,保证胚胎发育时的气体代谢,大的卵黄供给胚胎发育所需要的营养。

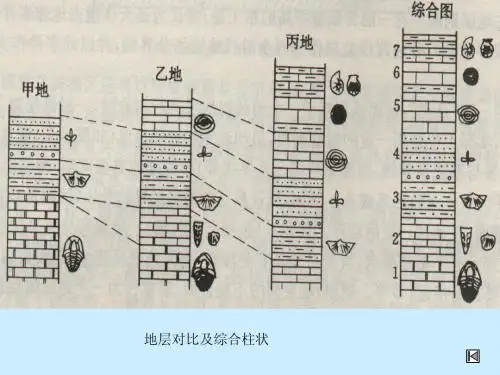

生物带:任何一种生物地层单位的统称,延限带、间隔带、谱系带、组合带和谱系带;生物层序律:根据生物演化的前进行和不可逆性原理来进行地层划分、对比,以确定底层层序。

瓦尔特定律:只有那些目前可以观察到彼此相邻的相和相区,才能原生地重叠在一起,这就是瓦尔特定律。

指相化石:明确指示某种沉积环境的化石;标准化石:在一个地层单位中,选择少数特有的生物化石,它们的延限短,仅限于某段地层层位,而且有广泛的地理分布,这些化石叫标准化石。

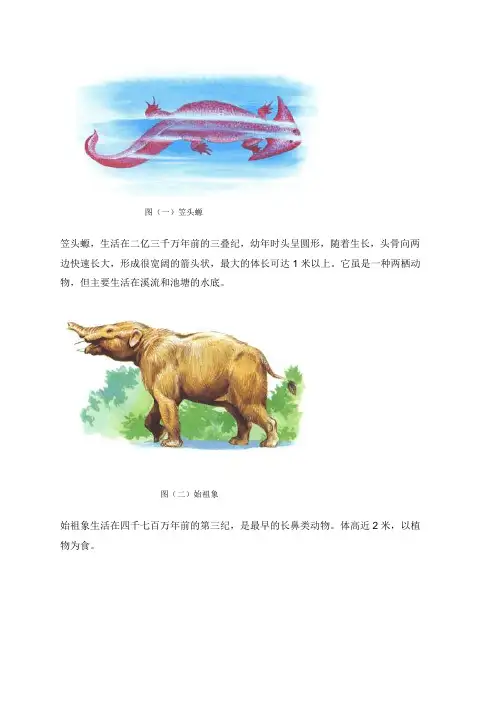

图(一)笠头螈笠头螈,生活在二亿三千万年前的三叠纪,幼年时头呈圆形,随着生长,头骨向两 边快速长大,形成很宽阔的箭头状,最大的体长可达 1 米以上。

它虽是一种两栖动 物,但主要生活在溪流和池塘的水底。

图(二)始祖象始祖象生活在四千七百万年前的第三纪,是最早的长鼻类动物。

体高近 2 米,以植 物为食。

图(三)嵌齿象生活在二百至三百万年前的第三纪末期到第四纪早期,体高约 3 米,体形 近似长颈乳齿象。

下颌伸长,上面有一对并列的象牙,上颌的象牙向下前方伸出。

以植物为食。

←图(四)永川龙生活在一亿四千万年前的三叠纪末期到侏罗纪早期,是大型食肉恐龙。

身 长 8 米,站立时高 4 米,牙齿锋利,爪大而尖,靠后脚行走。

化石发现在四川省永 川县。

图(五)恐爪龙生活在六千七百万年前的白垩纪,高约 2 米,是一种灵活的食肉恐龙。

肋骨不整 齐,第二趾变大,并生有一个巨大的弯刀形爪子,是进攻和防御的武器。

尾巴像 一根从粗到细的棍棒。

←图(六)恐鳄生活在六千七百万年前的白垩纪,体长可达 12 至 15 米,是古鳄类中最大的一 种,能捕食和它同时代的恐龙。

图(七)霸王龙生活在七千万年前的白垩纪,体长可达 17 米,站立时高达 6 米,体重有 8 吨以 上。

是最大的食肉恐龙之一。

嘴巴张开可咬住篮球那么大的物体,颌上有匕状的 牙齿。

←图(八)鹦鹉螺出现在三亿多年前的石炭纪,头足类动物。

壳大,灰底橙纹,栖息海底,夜间群 游,直到今天在热带海洋里还能见到它,是地质时期鹦鹉螺类残存的后代,所以 有“活化石”之称。

图(九)原颚龟生活在一亿九千五百万年前的侏罗纪。

体形和现代龟相似,不同的是它有牙齿, 头不能缩进龟壳里。

图(十)黄昏鸟生活在六千七百万年前的白垩纪,体长约有 1.5 米,足上有蹼,能划水,是一 种潜水鸟类。

嘴内有牙齿,常在海滨捕食鱼类等水生动物。

。

古生物地层标准化石标本

古生物地层标准化石标本是指那些可以被用作确定地层地质年代的已灭绝的古动物或古植物化石。

这些化石一般延续的地质年代相对较短,主要特征明显,分布较广,并易采到。

例如,已灭绝的海生节肢动物三叶虫(Trilobita)和在我国山东泰安大汶口可采到大量蝙蝠石Drepanura,都可以作为古生代的标准化石。

这些化石对于科学家们来说,是研究古生物的重要工具。

通过对这些化石的研究,科学家们可以了解古生物的种类、数量、生活环境等信息,从而推断出古生物的进化历程和地球历史。

因此,古生物地层标准化石标本对于我们了解地球历史和生物演化具有重要意义。

除了作为确定地层地质年代的工具,古生物地层标准化石标本还有其他重要的应用。

例如,它们可以用来研究古生物的生态系统和食物链,了解古生物之间的相互作用和关系。

此外,古生物地层标准化石标本还可以用来比较不同地区的地层和地质构造,从而推断出地球板块的运动和地质历史。

为了更好地利用古生物地层标准化石标本,科学家们会进行大量的研究和测量。

例如,他们会使用显微镜、扫描电子显微镜等先进设备来观察化石的微观结构和特征,并进行详细的测量和比较。

这些研究和测量结果可以用来支持科学研究、教育、文化交流等多种活动。

总之,古生物地层标准化石标本是研究地球历史和生物演化不可或缺的工具。

通过对这些化石的研究和利用,我们可以更好地了解地球历史和生物演化的历程,为人类的发展和进步提供重要的科学依据。

1、轭齿鲸生活在三千七百万年前的海洋里,体长可达24米,前肢桨状,用来划水前进,后肢完全退化。

它的口中有锐利的牙齿,捕食鱼类等海生动物。

2、剑齿虎生活在一万二千年前,外形和大小与现代的虎差不多,但上犬齿比现代虎发达,锐利如短剑,嘴巴能张得很大,可以捕食大象、犀牛等厚皮动物。

3、钝脚兽生活在二千万年前的北美洲和亚洲,外貌像一只有脚爪的马。

脚爪强劲有力,主要以植物根部和地下块茎为食。

4、恐角兽生活在三千七百万年前,是早期最大的食草哺乳动物之一。

体躯粗大,四肢笨重,脚又阔又短。

在嘴巴两边,各伸出一个长长的匕首状犬齿。

5、双门齿兽生活在一万二千年前的澳大利亚,体形大如河马或犀牛,十分肥重,是已知最大的有袋类动物。

6、猛犸生活在一万二千年前,因全身长着棕色长毛,所以又叫它“毛象”。

大小与现代大象差不多。

上门齿特别长,露出嘴外,没有下门齿。

我国东北三省及内蒙古、宁夏等地都发现过它的化石。

7、古鼷鹿生活在三千七百万年前,体形和一只野兔差不多,四条腿较长,背脊拱起,有一条长尾巴。

生活在密林深处,以植物为食。

古鼷鹿是当今东方鼷鹿的祖先,它的后代仍然保留祖先的身体外形和生活方式。

8、并角鹿生活在一千二百万年前,个头不大,四条腿细长。

一对角长在眼睛上方,鼻子上有两只长而分叉的角。

相貌十分奇特。

9、雕齿兽生活在五百万年前,身上有坚固的骨板组成的硬壳,貌似龟壳。

头顶也盖着厚壳。

尾巴由同心骨甲环组成。

腿和脚都很粗壮,支撑着臃肿笨拙的身躯。

10、真岳齿兽生活在二千六百万年前,体形和今天的绵羊差不多,身体较长,四肢较短,脚上有四个趾,常成群在地面上觅食和活动。

11、雷兽生活在二千六百万年前,身高可达2.4米,头上长有一对巨大而相连的角,形状像槌,可以攻击敌害。

尾巴细短,与巨大身躯很不相称。

12、石爪兽生活在一千二百万年前,体形与现代马差不多,脚上有爪,形状像石块,所以叫它石爪兽。

13、小古驼生活在二百到三百万年前,身体轻巧、四肢很长,奔跑迅速。

上海自然博物馆黄河古象介绍

黄河古象是上海自然博物馆的一件珍贵的化石标本,它是一只生活在约200万年前的古象,被认为是中国黄河流域地区最早的象种之一。

黄河古象的化石是在1980年代初在河南省新县发现的,经过专家的鉴定后,确认为一只雄性象,身长约3.5米,肩高约2.5米,重达6吨左右。

黄河古象的化石保存完好,其中包括了头骨、颈椎、胸椎、腰椎、骨盆、肢骨等部位。

这些化石的发现,为研究古生物学和地质学提供了重要的资料,也为了解古代动物的生态环境和生存方式提供了重要的线索。

据研究,黄河古象生活在寒温带森林区,以草本植物为主食,也吃树叶和树皮。

它的牙齿特别适合咀嚼粗糙的植物,可以轻松地咬碎木材和树皮。

黄河古象的身体庞大,行动缓慢,但它的智商非常高,能够记忆和识别不同的食物和水源,也能够适应不同的生态环境。

黄河古象的发现,不仅丰富了中国古生物学的研究内容,也为我们了解古代动物的进化历程和生态环境提供了重要的证据。

同时,它也成为了上海自然博物馆的一件珍贵的文物,吸引了众多游客前来观赏。