地层古生物

- 格式:pptx

- 大小:764.86 KB

- 文档页数:31

古生物学技术在古生物地层对比中的应用古生物地层对比是地质学中重要的研究方法,它通过对不同地层中的化石进行比较,揭示地球历史上生物的演化过程和地层的时代分布。

在过去的几十年里,古生物学技术的发展对古生物地层对比起到了至关重要的作用。

本文将着重介绍古生物学技术在古生物地层对比中的应用。

一、生物标志物在古生物地层对比中的应用生物标志物是指古生物化石中具有特殊地理或地质意义的生物化合物。

它们可以通过分析化石中保存的有机物质来判断古环境条件、古气候、古地理等信息。

例如,藻类和古菌的化石中保存了许多有机化合物,通过分析这些标志物,可以获得古气候变化的信息。

此外,一些古生物特征的存在与否,如古植物的花粉和古动物的骨骼结构等,也可以作为地层对比的依据。

二、同位素地层学在古生物地层对比中的应用同位素地层学是一种基于同位素组成变化的地层对比方法。

同位素是同一种元素的不同质量的原子,在地质过程中会发生不同的地球化学反应。

通过分析古生物化石中的同位素组成,可以获得关于地层古气候、地球化学和生态系统演化等信息。

例如,碳同位素组成可用于判断古植物的光合作用类型和古环境的水分条件;氧同位素组成则可以用于推测古水体的温度和氧气含量。

同位素地层学的应用,为地层对比提供了更加精确和客观的依据。

三、生物地层学在古生物地层对比中的应用生物地层学是通过对古生物化石的时代分布和演化特征进行研究,建立起地层的时间序列。

根据生物化石的演化特征,可以将地层划分为不同的生物地层带。

通过对生物地层的对比,可以确定地层的对应关系和时代早晚,进而建立地质时间尺度。

例如,在早前寒武纪地层中,三叶虫化石的分布是一种重要的生物地层标志。

不同地区的三叶虫化石可以通过对比其演化特征和分布情况,确定地层的对应关系。

四、地层学与分子生物学在古生物地层对比中的应用近年来,随着分子生物学的发展,它与地层学的结合为古生物地层对比带来了新的方法和数据。

分子生物学通过研究DNA、RNA等生物大分子的序列变化,揭示了生物演化的分子遗传机制。

地层古生物知识点总结一、地层古生物的概念地层古生物是指在地层中发现的古代生物遗迹,主要包括化石、古代动植物化石、微生物化石等。

它们是地球上生活过的生物的遗骸或者遗迹,是地球生物演化过程的记录和见证。

地层古生物的发现与识别需要借助古生物学、地质学和生物学等多学科知识,通常需要进行野外勘探、采样、标本采集、化石制片、显微镜观察、化石鉴定等一系列工作。

二、地层古生物的分类1. 根据化石形态和特征的不同,地层古生物可以分为植物化石和动物化石两大类。

植物化石包括各种形态和特征的植物遗迹,如树木的树轮、叶片、果实、花粉等。

动物化石则包括各种形态和特征的动物遗迹,如骨骼、牙齿、鳞片、足迹、排泄物等。

2. 根据生物演化历史和地层地质时代的不同,地层古生物可以分为古生界、中生界和新生界古生物。

古生界古生物主要生活在古生代,包括了从距今5.41亿年至2.59亿年之前的寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪和石炭纪。

中生界古生物主要生活在中生代,包括了从距今2.59亿年至6600万年之前的侏罗纪和白垩纪。

新生界古生物主要生活在新生代,包括了从距今6600万年至现在的古近纪、中新世纪和新生纪。

3. 根据生物类群和生态环境的不同,地层古生物可以分为陆相古生物和海相古生物。

陆相古生物生活在陆地环境中,包括了各种陆生植物和陆生动物,如恐龙、古树、蕨类植物等。

海相古生物生活在海洋环境中,包括了各种海洋生物,如海藻、贝类、鱼类、海洋爬行动物等。

三、地层古生物的特点1. 对地球历史具有重要意义地层古生物是地球历史演化过程的重要见证,可以揭示地球大气、水文、气候、地质环境等的变化规律,为认识地球历史和地质历史提供宝贵的资料。

2. 对生物演化具有重要意义地层古生物的研究可以揭示生物的起源、进化、演变过程和生态系统的演替规律,为生物学、进化论、古生物学等领域的研究提供重要的实验和观测资料。

3. 对地质资源勘探具有重要意义地层古生物的发现与识别对于矿产勘探、能源勘探、地下水勘探等方面具有重要的意义,可以帮助确认地层的性质和时代,为资源勘探提供地层背景资料。

古生物与地层学

古生物学和地层学是研究地球历史和生物演化的两个学科。

地层

学是研究地球各层岩石的性质、年代和构成,通过对岩层的分析和比较,可以了解地球发展的历程,从而推断古生物的演化和分布。

而古

生物学主要从化石角度研究生物的特征、种类和分布,以此为基础重

建生物演化史和生态环境。

两者紧密结合,是研究地球演化和生命演

化的重要手段。

地层学家通过对不同层次的岩石进行研究,发现地球历史上有过

多个时期的生物大灭绝和进化分化。

古生物学家通过对化石的研究,

可以分辨不同期的生物类型和进化程度,重建生物演化史和地球环境

的变迁。

例如,寒武纪是地球历史上的一个重要时期,它标志着生命

从单细胞到多细胞、从海洋到陆地的过渡,同时也是生物多样性迅速

扩张的时期。

地层学家在不同地方发现的寒武纪岩层中,存在大量的

化石,这些化石包括了多种原始的多细胞动物,以及一些已经灭绝的

群体。

通过对这些化石的详细研究,古生物学家可以确定它们的分类、特征、分布和演化,进而了解古生态环境和生物进化的历史。

总之,地层学和古生物学是密不可分的两个领域,它们的研究成

果对我们了解地球演化和生命演化的历程具有重要意义。

古生物学中的地层学和古环境研究古生物学是对生命发展与演化的研究,研究领域涉及古生物形态、生物地理,以及生物和环境的相互作用。

而地层学和古环境研究是古生物学领域中非常重要的分支,它们能够为古生物学研究提供重要的依据和支持。

地层学可以为古生物学提供一个时间框架,即通过对不同地层的研究,可以确定地层之间的时代顺序和相对年代。

因为地球的地壳是在不停地运动和变化,各个地质时期的地层构成也不同,这为古生物学家提供了一个用于序列生命进化历程时间轴的手段。

通过地层对生物化石的掌握,可以大约确定具有代表特定生物阶段的地质时期名称,并预测出某一地点未被发掘出来的生物化石种类和形态等。

同时,地层学也是对地球历史的一种重要解析方式,地层中不同的岩石层和岩石中出现的不同化石都可以反映出当时的气候、地质结构和自然环境等多个因素的变化。

比如,当一个地层中发现沉积岩、泥岩、砂岩和煤等岩石时,可以推测出这个地层在不断的地理变化过程中经历了不同的气候和环境,例如湖泊、海洋、沼泽、潮间带、沙漠等自然环境。

而在古生物学中,古环境的研究也是非常重要的。

通过研究古生物群落的组成和化石的地层分布,可以初步推断出该地区古代生物的种类和数量,进而揭示古代生态系统的结构和演变规律。

比如,在研究化石记录中,如果发现某个地质历史时期的多样性下降,就可以大致判断出当时的环境受到了某些不良的程度的影响,例如冰川距离、海平面变化、气候变暖或干旱等。

这些因素对古代生物体系的影响,也可以拓展出对现代生态环境的研究价值,可以更好地了解人类活动对生态系统的影响和保护措施。

另外,通过古环境的研究,还可以了解古代人类的生活方式、经济活动和文化特征,这对人类社会和历史的研究也有着相当重要的意义。

例如,通过分析石器的形态、颜色、大小和自然纹理等特征,可以推断出当时人类的手艺水平和生产方式,研究不同地区人类的文化差异,以及贸易和交流等方面的变化。

总之,地层学和古环境研究是古生物学中非常重要的分支,能够为研究古代生态系统和生物多样性等提供重要支持和证据,其研究成果也对生态环境保护等现代课题研究具有重要参考价值。

古生物学(Palaeontology)是研究地质历史时期的生物及其发展的科学。

研究地质历史时期地层中保存的生物遗体、遗迹及一切与生物活动有关的地质记录。

研究对象化石。

化石形成条件:生物本身条件;生物死后的环境条件;埋藏条件;时间条件;成岩石化条件(压实作用小,未经严重的重结晶作用)。

石化作用过程:指埋藏在沉积物种的生物遗体在成岩作用中经过物理化学作用的改造而成为。

矿质充填作用:空隙被地下水中的矿物质重填,变得致密和坚实。

置换作用:原有物质逐渐被溶解,由矿物质逐渐补充的过程。

碳化作用:不稳定成分经分解和升溜作用而挥发消失,仅留下碳质薄膜而保存为化石。

化石记录的不完备性:只有很少一部分生物遗体被保存为化石。

化石保存类型:实体化石:全部或部分古生物遗体;模铸化石:古生物遗体的印模和铸型(印痕、印模、核、铸型);遗迹化石:古生物活动痕迹和遗物;化学化石:古生物软体分解后的有机质。

古生物的分类和命名:分类等级:界,门(亚超),纲(亚超),目(亚超),科(亚超),属(亚),种(亚)。

古生物种的特点:共同形态特征;构成一定居群;具有一定生态特征;分布于一定区域。

古生物的命名法则:拉丁(2)属和属以上采用单名法,第一字母大写;(3)种名采用双名法,即属名+种名;(4)属以上的单位要用正体,姓名用正体;(5)种和亚种都用斜体,姓名都用正体。

cf.(相似、比较) ;aff.(亲近);sp. (种);sp.indet.(不能鉴定的种) sp.nov.gen.nov.(新种)(新属),加在新命名的种名或属名之后,以示新建立的。

(6)优先律:生物的有效学名是符合国际动物或植物命名法则所规定的最早正式刊出的名称;生物与环境的关系:由一系列彼此相关的环境因素所构成的生物生存条件的总和,形成了生物的生活环境。

影响生物的环境因素:物理化学生物因素。

有孔虫纲:分类:网足虫目;串珠虫目;内卷虫目;蜓目;小粟虫目;轮虫目。

特征:(1)具伪足(分枝多)的微小单细胞动物,多具矿物质硬壳,少数外壳具有房室。

古生物地层学讲义第一篇古生物学基础第一章古生物学的基本概念第一节古生物学的内容及其研究对象一、古生物的内容(一)古生物学及其分科::1、古生物学研究地史时期生物界的科学。

它研究的不仅是古生物本身,还包括了各地史时期地层中所保存的一切与生物活动有关的资料。

如遗体、遗迹(痕迹、遗物),甚至于旧石器时代猿人的石器。

2、分科:和古动物学和古并无脊椎动物学、和古脊椎动物学古植物学化石藻类学(低等古植物)、高等古植物学、孢子花粉学(又可列入微体古生物学)古生物学微体古生物学:介形虫,牙形刺等NVIDIA体古生物学:NVIDIA浮游动物,化石致密结构小,大在10um(微米)以下。

1um=1/1000mm古生态学、痕迹化石学、古生物矿物严格地讲,古今生物之间很难以一个时间界线截然分开,但为了研究方便,一般以最新的地质时代全新世的开始(距今约1万年),作为古今生物界的分界。

(二)学习古生物的目的与意义1目的:古生物学就是自学地球科学的基础课,它肩负B3J94PA生物学和地质学服务的双重任务。

学习古生物学的目的在于:(1)阐明各类古生物形态及构造特征,生活习性和生活方式;(2)了解古生物的地史分布、地理分布,进而总结其进化规律;(3)结合岩性及其它特性研究,推断地质时期古地理、古气候2、意义:(1)确认地层的地质时代;(2)研究和古地理、古气候;(3)为普查勘查和地质勘探服务;(4)为积极探索生命的起源提供更多实际资料和论据(5)为研究生物进化、物种绝种等自然界发展规律提供更多科学依据。

二、古生物学的研究对象:化石fossil(一)化石:留存在地层中的古生物遗体和遗迹。

即1.必须充分反映一定的生物特征:形状、大小、结构、纹饰等。

但树枝石(假化石)就是软锰矿树枝状结晶,不是化石。

姜结人黄土中的钙结核2.必须是地史时期的生物遗体、遗迹,它们都保存在地史时期的岩层地层中,并经受了石化作用而形成。

(二)化石留存的条件:1.生物本身必须具备一定的硬体2.生物死后迅速埋藏(但密封、冷冻、干燥环境下亦可)3.较长时间的石化作用,它有三种方式石化作用有三种方式:(1)矿质填充促进作用生物软空隙为地下水矿物质caco3所充填,变小的球状柔软减少重量,且留存硬体中的致密结构。

第三章地层、古生物和地史概述地壳主要由火成岩、变质岩和沉积岩组成,其中呈层状者(绝大多数为沉积岩)泛称为岩层。

地层,是指地壳发展过程中所形成的具有某种共同特征或属性的岩石体的总称。

地层反映岩层形成时间的先后顺序,具有一定地质年代含义。

不同时期的地层,由于在形成过程中所经历的地壳运动状况、自然地理环境、气候条件和生物演化特征等均不相同,犹如一页页“地质史册”“记录”了其形成时期的地壳发展演变特征,所以地层是研究地壳发展历史(简称地史)的依据和物质基础。

地壳由无机界演变到有机界,产生了古生物。

古生物学研究的是化石———保存在地层中的古生物遗体印模或遗迹。

由于生物界的演化是由低级向高级、由简单向复杂发展,而且具有不可逆性,所以古生物对划分和对比地层、研究地史的意义比较大。

含煤地层是煤矿地质工作的研究对象。

为使采矿工作者能够读懂地质资料和有关图件,了解地质构造和含煤地层特征,本章主要介绍地层的划分和对比方法;地层系统和地质年代表;煤矿常见的古生物;地史概述。

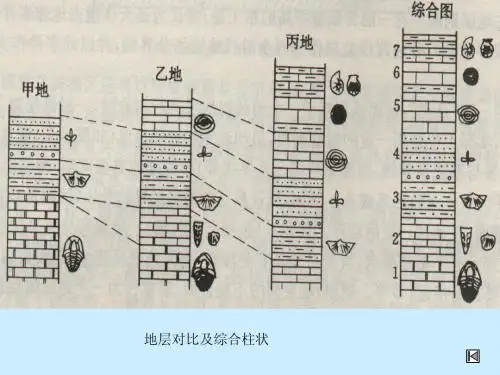

第一节地层的划分和对比一、地层划分和对比的概念(一)地层划分根据地层的特征和属性,按地层的原始生成顺序和地层工作的实际需要,把一个地区的地层划分为各种地层单位、建立地层系统,即是地层划分。

在任何沉积地层层序中,当其没有被后期运动所逆掩或倒转时,最年轻的地层应位于层序的顶部,而最老的地层则应位于层序的底部。

较老的地层之上连续覆盖着逐渐年轻的地层。

即是说,每一层地层都新于其下伏的地层而老于其上覆的地层。

这就是地层层序律。

如果地层形成以后一直保持其原始生成顺序,即老地层在下新地层在上,即称为正常层序。

然而,在地壳发生过强烈运动的地区,由于岩层遭受褶皱和断裂的影响,常会导致原始地层产状发生变动甚至倒转,从而使早期形成的岩层覆盖于晚期形成的岩层之上。

因此,地层划分首先要判定地层的正反顺序、建立正常层序。

地层的特征和属性是多种多样的,如岩层的几何形态、接触关系和岩性、岩石组合、化石特征、地球物理和地球化学性质等,其中任何一种特征都可以作为划分地层的依据。

地球科学中的层序地层学和古生物学地球科学是一门研究地球的各个层面的综合学科,其中层序地层学和古生物学则是两个十分重要的分支学科。

层序地层学主要研究地层的堆积顺序和层序特征,而古生物学则主要研究生物在地质时间尺度上的演化和分布。

两个学科有着密不可分的联系,通过对地层和古生物的研究,可以更好地了解地球的演化历史和生命的发展历程。

一、层序地层学层序地层学是一门研究地层孔隙和渗透性、古地理、相似性、流体分布、沉积构造、封闭性等问题的学科。

地质学家通过对地层的研究,可以了解地球的演化历史、各地区的地质构造以及资源的分布情况。

地层可以用不同的分类方法进行划分,其中最为常用的是年代地层。

年代地层基于不同岩层的形成时间来进行划分,可以分为不同的时代、世、期、纪等。

每个年代地层内部还可以细分为不同的层位,这些层位在不同地区的厚度和性质都会有所不同。

层序比年代地层更为精细,可以把不同年代地层内部根据堆积顺序进一步分为若干层序。

层序是由一定的岩相组成,具有相似的地质历史、沉积环境和堆积模式。

根据层序可以推测出古地理、沉积构造、相似性等地质特征,有利于地质勘探和资源开发。

二、古生物学地球上的生命经历了漫长的演化史,在不同的地质时期发生了各式各样的变化和适应。

古生物学正是研究生物在地质时间尺度上的演化和分布的学科。

通过对古化石、化石记录和生物地理学的研究,人们可以了解生命在地球上的演化历程、生态系统的变迁以及地球环境的演化。

化石是古生物学的主要研究对象。

化石是地球上曾经生活的生物体遗留下来的物质,它们经过埋藏和化石化后,保存了生物的形态、荧光、组织成分等信息。

通过对化石的分析,可以了解各种生物的形态、组成、行为习性和生态环境等信息,为了解古生态和地球演化历史提供了有力的证据。

化石记录是古生物学的重要组成部分。

它是指所有化石遗存的总和,包括生物组成和数量、生存环境和地理位置等信息。

通过对化石记录的研究,可以了解不同的生物组合和环境特点,推断出古地理、气候变化、生态系统演化等信息。

古生物地层学名词解释:大爆发:在生命进化史上可以发现阶段性的出现种或种以上分类单位的生物类群快速大辐射现象,即生物进化大爆发象。

大灭绝:大灭绝又称为集群灭绝,它与生物大爆发现象相对应。

即在相对较短的地质时间内,在一个地理大区凡未出现大规模的生物灭绝,往往涉及一些高级分类单元,如科,目,纲级别上的灭绝。

叠层石:微生物席,是原核生物(主要是蓝藻及其他微生物)的生命活动所引起周期性的矿物沉积和胶结作用所形成的综合产物。

澄江生物群:化石:保存在岩层中的地质历史时期的生物的遗体和遗迹。

假化石:在形态上与某些化石十分相似但与生物或生物生命活动无关的假化石。

化石保存类型:实体化石模铸化石遗迹化石化学化石实体化石:古生物的遗体全部或部分保存下来形成的化石。

模铸化石:古生物遗体在围岩中留下的痕迹和复铸物。

(印痕化石:生物遗体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物中,在沉积物中留下印痕(或是没有硬体的生物或植物叶片在岩层面上留下的痕迹)印模化石:生物硬体在围岩上印压的模,有外模和内模两种。

外模是生物硬体的外表印在围岩上的模,它反映原来生物硬体外表形态及结构;内模指壳体内表面特征留下的模,它反映硬体内部的构造。

内外模所表现的纹饰和构造凹凸情况与原物正好相反。

模核化石铸型化石。

)遗迹化石:保存在岩层中的生物的活动痕迹和遗物叫遗迹化石。

化学化石:又叫分子化石,地质时期埋藏的生物遗体有的虽然遭到破坏没有保存下来,遗体分解后的有机分子的化学分子结构从岩层中鉴别分离出来证明过去生物的存在。

化石保存条件:生物类别遗体堆积环境埋藏条件时间因素成岩作用的条件。

化石记录的不完备性:根据化石保存条件,不是所有的地史时期的生物都能保存为化石,事实上只有很少一部分生物遗体能被保存为化石。

古生物学的命名法则:单名法:用一个词来表示生物分类单元的学名Anthozoa(珊瑚纲)Claraia(克氏蛤)1 用于属以上分类单元的命名2 其中第一个字母用大写3 属名用斜体拉丁文或拉丁化文字双名法:用于种的命名,用二个词表示 Claraia aurita(带耳克氏蛤)1 即在种本名之前加上它所归属的属名,以构成一个完整的种名2 种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 种名字母全部用小写三名法等:用于亚种的命名,由三个词组成 Claraia aurita minor (带耳克氏蛤微小亚种)1 即在属名和种名之后再加上亚种名2 亚种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 亚种名字母全部用小写第三章:原生生物界蜓在不同地质时期的特征演化阶段C1 C2 C3 P1 P2特征小,短轴,单层或三层式旋壁等轴长轴,旋壁三层或四层式具蜂巢层,隔壁褶皱强烈具拟旋脊,末期出现副隔壁开始衰退,直至绝灭两栖类登陆的条件:1:肺呼吸,但肺不完备,用皮肤辅助呼吸2:身披骨甲或富粘液的皮层,或生活于阴湿处,防止水分的蒸发3:五趾的四肢,陆上支持身体和运动。

古生物地层学名词解释:大爆发:在生命进化史上可以发现阶段性的出现种或种以上分类单位的生物类群快速大辐射现象,即生物进化大爆发象。

大灭绝:大灭绝又称为集群灭绝,它与生物大爆发现象相对应。

即在相对较短的地质时间内,在一个地理大区凡未出现大规模的生物灭绝,往往涉及一些高级分类单元,如科,目,纲级别上的灭绝。

叠层石:微生物席,是原核生物(主要是蓝藻及其他微生物)的生命活动所引起周期性的矿物沉积和胶结作用所形成的综合产物。

澄江生物群:化石:保存在岩层中的地质历史时期的生物的遗体和遗迹。

假化石:在形态上与某些化石十分相似但与生物或生物生命活动无关的假化石。

化石保存类型:实体化石模铸化石遗迹化石化学化石实体化石:古生物的遗体全部或部分保存下来形成的化石。

模铸化石:古生物遗体在围岩中留下的痕迹和复铸物。

(印痕化石:生物遗体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物中,在沉积物中留下印痕(或是没有硬体的生物或植物叶片在岩层面上留下的痕迹)印模化石:生物硬体在围岩上印压的模,有外模和内模两种。

外模是生物硬体的外表印在围岩上的模,它反映原来生物硬体外表形态及结构;内模指壳体内表面特征留下的模,它反映硬体内部的构造。

内外模所表现的纹饰和构造凹凸情况与原物正好相反。

模核化石铸型化石。

)遗迹化石:保存在岩层中的生物的活动痕迹和遗物叫遗迹化石。

化学化石:又叫分子化石,地质时期埋藏的生物遗体有的虽然遭到破坏没有保存下来,遗体分解后的有机分子的化学分子结构从岩层中鉴别分离出来证明过去生物的存在。

化石保存条件:生物类别遗体堆积环境埋藏条件时间因素成岩作用的条件。

化石记录的不完备性:根据化石保存条件,不是所有的地史时期的生物都能保存为化石,事实上只有很少一部分生物遗体能被保存为化石。

古生物学的命名法则:单名法:用一个词来表示生物分类单元的学名Anthozoa(珊瑚纲)Claraia(克氏蛤)1 用于属以上分类单元的命名2 其中第一个字母用大写3 属名用斜体拉丁文或拉丁化文字双名法:用于种的命名,用二个词表示Claraia aurita(带耳克氏蛤)1 即在种本名之前加上它所归属的属名,以构成一个完整的种名2 种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 种名字母全部用小写三名法等:用于亚种的命名,由三个词组成Claraia aurita minor(带耳克氏蛤微小亚种)1 即在属名和种名之后再加上亚种名2 亚种名用斜体拉丁文或拉丁化文字3 亚种名字母全部用小写第三章:原生生物界蜓在不同地质时期的特征演化阶段C1 C2 C3 P1 P2特征小,短轴,单层或三层式旋壁等轴长轴,旋壁三层或四层式具蜂巢层,隔壁褶皱强烈具拟旋脊,末期出现副隔壁开始衰退,直至绝灭两栖类登陆的条件:1:肺呼吸,但肺不完备,用皮肤辅助呼吸2:身披骨甲或富粘液的皮层,或生活于阴湿处,防止水分的蒸发3:五趾的四肢,陆上支持身体和运动。

地质年代表背诵口诀新生第四新古近,六千万年喜山期,第四人类现,新古哺乳盛,新生被子盛;中生白垩侏叠三,燕山印支两万年;古生二叠石炭泥,志留奥陶寒武纪,海西加里东,两栖鱼类盛;震旦青白蓟长城,晋宁吕梁地台成。

绪论1,地层学三原理:地层叠覆原理,原始水平性原理和原始侧向连续原理。

2,将今论古思想,均变论和灾变论。

化石形成与古生物学1,化石:指保存在岩层中地质历史时期的生物遗体和遗迹。

2,化石石化作用:矿质填充作用,置换作用,碳化作用。

3,化石形成保存条件:硬体;矿物质成分;还原条件;埋藏快,沉积细,搬运短,泥质;时间长;压实与重结晶弱。

4,化石的保存类型:实体化石(指经石化作用保存下来的全部生物遗体或一部分生物遗体的化石),模铸化石(指生物遗体在岩层中的印模和铸型),遗迹化石(保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物),化学化石。

5,化石命名三原则:二名法,优先律,拉丁语化。

6,生物分类等级:界门纲目科属种。

生物进化规律生物进化一般规律:1,进步性发展,如异养到自养,水生到陆生的发展。

2,进化的不可逆性,如鱼类进化成哺乳类,哺乳类不可能有鱼类的构造。

3,相关律和重演律,如长颈鹿颈部变长前肢也要跟着变长。

4,适应与特化,如哺乳动物前肢,有的变为鳍状适于游泳,有的变为翼状适于飞翔。

5,适应辐射与适应趋同,如陆地上有各种恐龙,水中有鱼龙和蛇颈龙,空中有翼龙;鱼龙,海豚和鲸都是鱼形。

无脊椎动物1,四射珊瑚带型及代表时代:单带型O奥陶纪-P二叠纪(O,S志留纪为主);双带型S-P(S,D泥盆纪为主);三带型(S-D);泡沫型C石炭纪-P。

2,缝合线:头足类隔壁边缘与壳壁内面接触的线叫缝合线。

3,菊石缝合线类型及代表时代:无棱菊石型D1-2早泥盆世-中泥盆世;棱菊石型Pz—T古生代-三叠纪;齿菊石型P-T二叠纪-三叠纪;菊石型J-K侏罗纪-白垩纪4,笔石的胞管类型:10种,均分笔石式,单笔石式,卷笔石式,半耙笔石式,耙笔石式,纤笔石式,栅笔石式,叉笔石式,瘤笔石式,中国笔石式。

古生物学1:古生物学是研究地史时期中的生物及其开展的科学。

它所研究的范围不仅包括在地史时期中曾经生活过的各类生物,也包括各地质时代所保存的及生物有关的资料。

古生物学研究地史时期的生物,其具体对象是发现于各时代地层中的化石(fossil),保存在岩石中的远古时期〔—般指全新世,距今一万年以前〕生物的遗体、遗迹与死亡后分解的有机物分子。

化石:保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有机物分子。

标准化石:具有在地质历史中演化快、延续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点的化石2. 如何区分原地埋藏的化石及异地埋藏的化石?答:原地埋藏的化石保存相对较完整,不具分选性与定向性,生活于一样环境中的生物常伴生在一起;而异地埋藏的化石会出现不同程度破碎,且分选较好,不同生活环境、不同地质时期的生物混杂,具有一定的定向性3. 石化作用过程可以有〔矿质充填作用〕、〔置换作用〕与〔碳化作用〕三种形式。

概述“化石记录不完备性〞的原因答:化石的形成与保存取决于生物类别、遗体堆积环境、埋藏条件、时间因素、成岩作用条件。

并非所有的生物都能形成化石。

古生物已记录13万多种,大量未知。

现今我们能够在地层中观察到的化石仅是各地史时期生存过的生物群中极小的一局部。

4.印模化石及印痕化石如何区别:。

印模化石:生物硬体在围岩外表上的印模。

〔包括:外模、内模、复合模。

〕外膜反映原来生物硬体外表形态及构造,内膜反映硬体内部的构造。

印痕化石:生物软体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物种,在沉积物中留下的印痕经过成岩作用以后,遗体消失,印痕保存下来。

反映生物主要特征。

5.适应辐射:指的是从一个祖先类群,在较短时间内迅速地产生许多新物种。

〔某一类群的趋异向着各个不同方向开展,适应多种生活环境。

规模大,较短时间内完成〕适应趋同:生物亲缘关系疏远的生物,由于适应相似的生活环境,而在形体上变得相似是指那些具有最适应环境条件的有利变异的个体有较大的生存与繁殖时机。

古生物地层学1、古生物学:是研究地质时期的生物界及其发展的科学,其研究范围包括各地史时期地层中保存的生物遗体和遗迹,以及一切与生命活动有关的地质记录。

2、古生物研究的内容:1、找出各类生物的发展和演化规律2、指导地层的划分和相对地质年代的确定。

3、为生物进化理论提供最基本的事实依据。

3、古生物学的研究对象:是从沉积地层中发掘出来的化石4、化石形成条件:1)生物本身的条件2)生物死后的环境条件3)埋藏条件4)时间条件5)成岩石化条件5、全新世以前的生物是古生物,全新世以后的称为现生生物6、化石的分类(按规模):假化石、大化石、微化石、超微化石7、显生宙的生物演化:1、小壳动物群的出现和分异2、澄江动物群3、寒武纪生物大爆发4、动物体分化重大事件5、动植物从水生到陆生发展6、生物的绝灭与复苏8、灭绝:生物种系的终止、不留下后代9、生物复苏:大灭绝后的生物群,通过生物的自组织作用及对新环境的不断适应,逐步回到正常发展水平10、同源器官:起源相同、构造和部位相似而形态、机能不同的器官(如手、肢、鳍卜11、同功器官:生物的形态、功能相似而起源不同的器官(如鸟和昆虫的翅膀卜12、进化的不可逆性:已演变的生物类型不可能回复祖型;已灭亡的类型不可能重新出现。

意义:地层划分对比的理论依据。

13、器官相关律:意义:阐明生物进化,变异过程;推断化石生物的身体结构,生态习性14、适应:在长期的演化过程中,由于自然选择的结果生物在形态结构及生理机能上,与其生存环境取得良好协调一致15、生物进化的三个层次:小进化:生物在居群内部的演变,是生物进化的起始阶段;成种作用:是物种分化、增加的过程;大进化:涉及种以上的分类群的进化问题16、生物进化的基本动力是:生物变异和生物遗传17、成种作用:从单一始祖居群分化成两个或多个同时物种的过程18、物种形成的素:遗传变异、自然选择、隔离19、隔离是指在自然界中生物间彼此不能自由交配或交配后不能产生正常可育后代的现象。