物质变化

- 格式:doc

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:11

物质的三态变化物质是组成宇宙万物的基本元素,它们以不同的形式存在于我们周围的环境中。

物质可以通过各种条件和影响发生变化,其中最基本的变化形式是三态变化。

本文将分别探讨物质的三态变化及其特点。

一、固态变化固态是物质的一种稳定态,具有密度较高、形状固定、分子间距离近等特点。

在固态下,分子的振动和旋转受到限制,将呈现出相对有序的排列方式。

固态变化是指物质在一定条件下从一种固态转换到另一种固态的过程。

1. 熔化熔化是固态变化的一种形式,它指的是物质在加热的过程中,温度升高时分子振动加剧,使得分子间的吸引力逐渐减弱,从而导致物质由固态转变为液态。

熔化过程发生在物质达到其熔点时,熔点是物质从固态到液态的临界温度。

2. 凝固与熔化相反,凝固是指物质在降温的过程中,分子振动减弱,分子间吸引力增加,从而使得液态的物质逐渐转变为固态。

凝固的温度被称为凝固点,它是物质从液态到固态的临界温度。

二、液态变化液态是物质的另一种常见形态,它具有较高的密度、不固定的形状和自由流动的特点。

液态变化是指物质在一定条件下由一种液态转变为另一种液态的过程。

1. 蒸发蒸发是液态变化中最常见的一种形式,它指的是液体在一定温度下从自由液面逸出并转变为气体的过程。

蒸发的发生与液体表面上的分子热运动有关,当有足够的能量使得分子克服液体表面的吸引力时,就会发生蒸发。

蒸发所需的能量来源于环境温度或加热。

2. 凝结凝结是液态变化的反向过程,它指的是气体或蒸气在温度降低时,分子间的距离减小,从而由气体状态转变为液体状态。

凝结是气体与液体之间相变的关键过程,温度下降到一定程度,分子热运动速度减慢,使得分子之间的吸引力占据上风。

三、气态变化气态是物质的第三种基本状态,它具有低密度、无固定形状和高度可压缩性等特点。

气态变化指的是物质在一定条件下由一种气态转变为另一种气态的过程。

1. 汽化汽化是气态变化的一种形式,它是指固态或液态物质在充足能量的作用下,分子克服吸引力而变成气体的过程。

科学物质的变化物质是构成一切事物的基本单位,而物质的变化是生活中和科学研究中常见的现象。

科学物质的变化可以分为物理变化和化学变化两种类型。

本文将通过探讨这两种变化,介绍科学物质的变化过程和相关原理。

一、物理变化物理变化是指物质在物理条件下发生的变化,这种变化并不改变物质的化学性质。

常见的物理变化包括物态变化、相变和分离。

1. 物态变化物态变化是物质在不改变其化学组成的情况下发生的变化,主要有固体、液体和气体三种不同的状态。

物质根据温度、压力和外界条件的不同可发生物态的变化,比如将冰块加热到一定温度时,会发生由固态到液态的变化。

2. 相变相变是物质从一种相态向另一种相态转化的过程。

常见的相变包括熔化、凝固、汽化、凝结和升华等。

例如,将固态的冰块放在室温下,冰块会慢慢融化成水,这就是由固态到液态的熔化相变。

3. 分离分离是将混合物中的不同组分分开的过程。

物理分离方法有很多种,如过滤、沉淀、蒸馏、凝析和萃取等。

这些方法可以根据混合物的不同性质选择使用,例如,通过蒸馏可以将水和盐溶液分离。

二、化学变化化学变化是指物质在化学反应中发生的变化,这种变化会引起物质的化学性质的改变。

化学变化常见的表现形式有生成新物质、颜色变化、放热或吸热以及气体生成等。

1. 生成新物质化学反应过程中,反应物经过化学变化会生成新的物质,这些新的物质具有不同的化学性质和组成。

例如,将铁和硫粉末混合加热反应,会生成硫化铁,这是一种新的化合物。

2. 颜色变化化学反应中,有些反应会引起物质的颜色发生变化,这是因为产生了具有不同颜色的新物质。

例如,硫酸铜溶液与铁粉反应,溶液由蓝色转变为浅绿色。

3. 放热或吸热一些化学反应会伴随着放热或吸热的过程。

放热反应是指在化学反应中释放出热量,而吸热反应则是化学反应吸收热量。

例如,燃烧是一种放热反应,它会释放出大量的热能。

4. 气体生成在一些化学反应中,气体会被生成或释放出来。

这种变化可以通过气体的产生量或气泡的出现来观察。

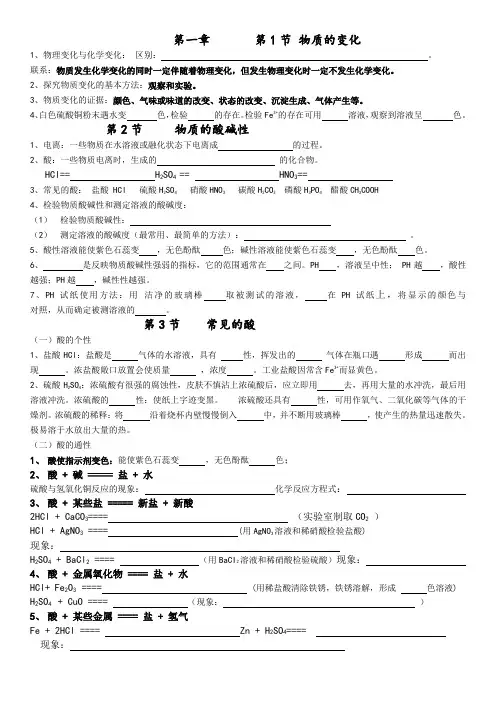

第一章第1节物质的变化1、物理变化与化学变化:区别:。

联系:物质发生化学变化的同时一定伴随着物理变化,但发生物理变化时一定不发生化学变化。

2、探究物质变化的基本方法:观察和实验。

3、物质变化的证据:颜色、气味或味道的改变、状态的改变、沉淀生成、气体产生等。

4、白色硫酸铜粉末遇水变色,检验的存在。

检验Fe3+的存在可用溶液,观察到溶液呈色。

第2节物质的酸碱性1、电离:一些物质在水溶液或融化状态下电离成的过程。

2、酸:一些物质电离时,生成的的化合物。

HCl== H2SO4 == HNO3==3、常见的酸:盐酸 HCl 硫酸H2SO4硝酸HNO3碳酸H2CO3磷酸H3PO4醋酸CH3COOH4、检验物质酸碱性和测定溶液的酸碱度:(1)检验物质酸碱性:(2)测定溶液的酸碱度(最常用、最简单的方法):。

5、酸性溶液能使紫色石蕊变,无色酚酞色;碱性溶液能使紫色石蕊变,无色酚酞色。

6、是反映物质酸碱性强弱的指标,它的范围通常在之间。

PH ,溶液呈中性; PH越,酸性越强;PH越,碱性性越强。

7、PH试纸使用方法:用洁净的玻璃棒取被测试的溶液,在PH试纸上,将显示的颜色与对照,从而确定被测溶液的。

第3节常见的酸(一)酸的个性1、盐酸HCl:盐酸是气体的水溶液,具有性,挥发出的气体在瓶口遇形成而出现。

浓盐酸敞口放置会使质量,浓度。

工业盐酸因常含Fe3+而显黄色。

2、硫酸H2SO4:浓硫酸有很强的腐蚀性,皮肤不慎沾上浓硫酸后,应立即用去,再用大量的水冲洗,最后用溶液冲洗。

浓硫酸的性:使纸上字迹变黑。

浓硫酸还具有性,可用作氧气、二氧化碳等气体的干燥剂。

浓硫酸的稀释:将沿着烧杯内壁慢慢倒入中,并不断用玻璃棒,使产生的热量迅速散失。

极易溶于水放出大量的热。

(二)酸的通性1、酸使指示剂变色:能使紫色石蕊变,无色酚酞色;2、酸 + 碱 ===== 盐 + 水硫酸与氢氧化铜反应的现象:化学反应方程式:3、酸 + 某些盐 ===== 新盐 + 新酸2HCl + CaCO3==== (实验室制取CO2)HCl + AgNO3 ==== (用AgNO3溶液和稀硝酸检验盐酸)现象:H2SO4 + BaCl2 ==== (用BaCI2溶液和稀硝酸检验硫酸)现象:4、酸 + 金属氧化物 ==== 盐 + 水HCl+ Fe2O3==== (用稀盐酸清除铁锈,铁锈溶解,形成色溶液)H2SO4+ CuO ==== (现象:)5、酸 + 某些金属 ==== 盐 + 氢气Fe + 2HCl ==== Zn + H2SO4====现象:第4节常见的碱1、碱:一些物质电离时,生成的的化合物。

小学五年级科学物质变化在小学五年级的科学学习中,物质变化是一个重要的主题。

通过学习物质变化,孩子们可以了解到事物的属性和特性是可以改变的,同时也可以培养他们的观察和实验能力。

本文将从物质变化的定义、物质变化的种类以及物质变化的应用等方面进行探讨。

一、物质变化的定义物质变化,简单来说就是物质发生了改变。

当物质的组成、形状、性质、状态等发生变化时,我们就可以说物质发生了变化。

常见的物质变化有溶解、燃烧、融化、冷凝等。

这些变化都是由于物质内部的微观结构发生了改变所导致的。

二、物质变化的种类1. 物质的溶解溶解是指固体物质在液体中完全分散而形成溶液的过程。

例如,将盐加入水中搅拌,盐会逐渐溶解在水中,最终形成盐水。

在这个过程中,盐的微观结构被水分子包围,从而使盐溶解在水中。

2. 物质的燃烧燃烧是一种氧化反应,当物质与氧气发生反应产生火焰、光线、热和气体等现象时,我们就可以说这种物质发生了燃烧。

例如,蜡烛燃烧时,蜡燃烧产生的火焰、热和光线是明显的物质变化现象。

3. 物质的融化融化是指固体物质在加热的条件下变为液体的过程。

例如,将蜡块加热,蜡就会逐渐熔化成为液体。

在这个过程中,蜡分子的热运动增强,使得蜡的微观结构发生变化,从而形成液体状态。

4. 物质的冷凝冷凝是指气体物质在降温的条件下凝结成液体的过程。

例如,水蒸气遇冷时会凝结成水滴。

在这个过程中,水蒸气分子的热运动减弱,从而导致它们之间的吸引力增强,进而形成水滴。

三、物质变化的应用1. 日常生活中的物质变化物质变化在我们的日常生活中无处不在。

例如,食物的烹饪、物体的燃烧、水的沸腾等等,都是物质变化的常见应用。

这些变化不仅给我们的生活带来了便利,同时也满足了我们的实际需求。

2. 工业生产中的物质变化物质变化在工业生产中也发挥着重要的作用。

例如,化工厂生产化学产品时,会通过控制温度、压力等条件使物质发生变化,从而得到所需的产物。

这些物质变化的应用使得工业生产更加高效和便捷。

物质的变化规律一、物质的变化形式物质的变化是指物质在一定条件下发生的性质转变。

根据物质变化的形式,可以将物质的变化分为物理变化和化学变化两种。

1. 物理变化物理变化是指物质在不改变其化学组成的情况下,仅改变其外部形态或者状态的变化。

例如,物质的物态变化(如固体变为液体、液体变为气体)就属于物理变化。

在物理变化中,物质的分子结构不发生改变,只是分子之间的相互作用力发生了变化。

2. 化学变化化学变化是指物质在一定条件下,发生化学反应,产生新的物质的变化。

化学变化通常涉及物质的化学组成和结构的改变,如物质的化学反应、物质的燃烧等。

在化学变化中,物质的原子或者分子重新组合,形成新的物质。

二、物质变化的规律物质的变化遵循一定的规律,其中包括以下几个方面:1. 能量守恒定律能量守恒定律是自然界中普遍存在的基本规律。

它指出,在物质的变化过程中,能量既不能被创造,也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

例如,在物质的化学反应中,反应物的化学能转化为产物的化学能,同时伴随着能量的释放或吸收。

2. 质量守恒定律质量守恒定律是物质变化的基本规律之一。

它指出,在任何物质变化过程中,物质的质量总是保持不变的。

无论是物理变化还是化学变化,反应前后物质的总质量始终保持恒定。

这意味着在物质的变化过程中,物质既不能被创造,也不能被破坏。

3. 化学反应速率化学反应速率是指单位时间内反应物的浓度变化量。

化学反应速率受多种因素的影响,如反应物浓度、温度、催化剂等。

一般来说,反应物浓度越高、温度越高、催化剂的存在都会加快化学反应的速率。

4. 化学平衡化学平衡是指在一定条件下,反应物与生成物之间的浓度达到一定比例的稳定状态。

在化学平衡状态下,反应物的浓度与生成物的浓度之间保持一定的比例关系。

化学平衡的达成需要满足一定的条件,如温度、压力、物质浓度等。

5. 物理相变物质的相变是指物质在一定条件下从一种物态转变为另一种物态的过程。

常见的物理相变有固体的熔化、液体的沸腾和汽化、气体的凝结和冷凝等。

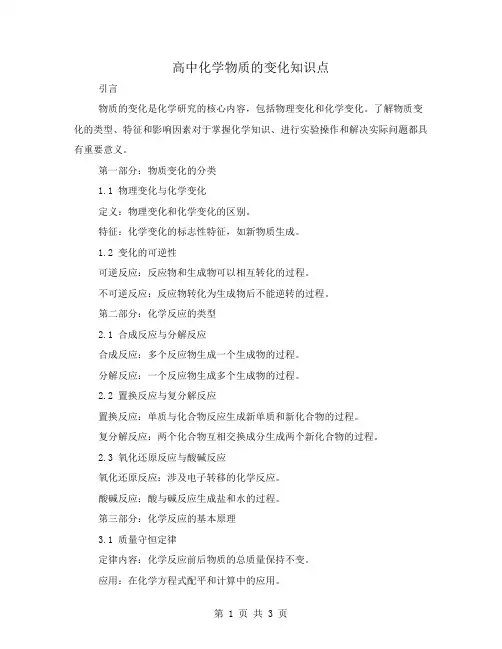

高中化学物质的变化知识点引言物质的变化是化学研究的核心内容,包括物理变化和化学变化。

了解物质变化的类型、特征和影响因素对于掌握化学知识、进行实验操作和解决实际问题都具有重要意义。

第一部分:物质变化的分类1.1 物理变化与化学变化定义:物理变化和化学变化的区别。

特征:化学变化的标志性特征,如新物质生成。

1.2 变化的可逆性可逆反应:反应物和生成物可以相互转化的过程。

不可逆反应:反应物转化为生成物后不能逆转的过程。

第二部分:化学反应的类型2.1 合成反应与分解反应合成反应:多个反应物生成一个生成物的过程。

分解反应:一个反应物生成多个生成物的过程。

2.2 置换反应与复分解反应置换反应:单质与化合物反应生成新单质和新化合物的过程。

复分解反应:两个化合物互相交换成分生成两个新化合物的过程。

2.3 氧化还原反应与酸碱反应氧化还原反应:涉及电子转移的化学反应。

酸碱反应:酸与碱反应生成盐和水的过程。

第三部分:化学反应的基本原理3.1 质量守恒定律定律内容:化学反应前后物质的总质量保持不变。

应用:在化学方程式配平和计算中的应用。

3.2 化学平衡平衡状态:反应物和生成物浓度不再变化的状态。

平衡常数:描述平衡状态的量化指标。

3.3 反应速率影响因素:温度、浓度、催化剂对反应速率的影响。

速率方程:描述反应速率与反应物浓度关系的方法。

第四部分:化学反应的能量变化4.1 反应热与焓变热化学方程式:表示反应热效应的化学方程式。

焓变:反应过程中系统与环境之间的热交换。

4.2 吸热反应与放热反应能量来源:吸热反应和放热反应的能量来源。

判断方法:根据反应物和生成物的性质判断反应的热效应。

第五部分:化学变化的表征与测量5.1 化学方程式的书写书写规则:化学方程式的书写原则和步骤。

平衡标记:表示可逆反应的化学方程式标记方法。

5.2 化学变化的观察与记录实验观察:观察化学变化中的实验现象。

数据记录:准确记录实验数据,如温度、颜色变化等。

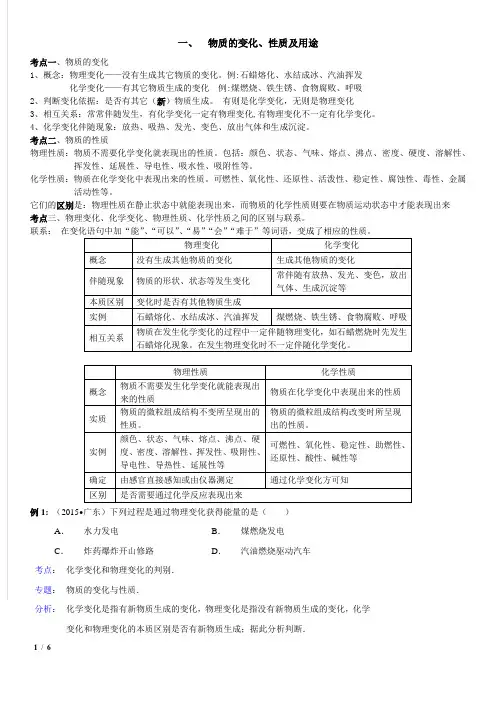

一、物质的变化、性质及用途考点一、物质的变化1、概念:物理变化——没有生成其它物质的变化。

例:石蜡熔化、水结成冰、汽油挥发化学变化——有其它物质生成的变化例:煤燃烧、铁生锈、食物腐败、呼吸2、判断变化依据:是否有其它(新)物质生成。

有则是化学变化,无则是物理变化3、相互关系:常常伴随发生,有化学变化一定有物理变化,有物理变化不一定有化学变化。

4、化学变化伴随现象:放热、吸热、发光、变色、放出气体和生成沉淀。

考点二、物质的性质物理性质:物质不需要化学变化就表现出的性质。

包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等。

化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质。

可燃性、氧化性、还原性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性、金属活动性等。

它们的区别是:物理性质在静止状态中就能表现出来,而物质的化学性质则要在物质运动状态中才能表现出来考点三、物理变化、化学变化、物理性质、化学性质之间的区别与联系。

联系:在变化语句中加“能”、“可以”、“易”“会”“难于”等词语,变成了相应的性质。

例1:(2015•广东)下列过程是通过物理变化获得能量的是()A.水力发电B.煤燃烧发电C.炸药爆炸开山修路D.汽油燃烧驱动汽车考点:化学变化和物理变化的判别.专题:物质的变化与性质.分析:化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断.解答:解:A、水力发电只是能量转化的过程,此过程中没有新物质生成,属于物理变.B、煤燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.C、炸药爆炸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.D、汽油燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.故选A.触类旁通1:(2015•德阳)下列过程中涉及化学变化的是()A.用聚乙烯塑料制得食品袋B.用食盐制得纯碱C.将液态空气分离制得氧气D.将石油分离制得汽油考点化学变化和物理变化的判别.专题物质的变化与性质.分析:化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断.解答:解:A、用聚乙烯塑料制得食品袋过程中没有新物质生成,属于物理变化.B、用食盐制得纯碱过程中有新物质生成,属于化学变化.C、将液态空气分离制得氧气过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化.D、将石油分离制得汽油过程中没有新物质生成,属于物理变化.故选B.点评:本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化.2010-2015年青岛中考题1.(1分)(2010•青岛)下列变化中,属于物理变化的是()A.葡萄酿酒B.汽油燃烧C.湿衣服晾干D.食物霉变2. 生活中常见的下列变化,属于化学变化的是( )A.木料制成家具B.温衣服晾干C.蜡烛熔化D.葡萄酿成酒3.下列物质的性质中,属于化学性质的是( )A.钢能导电B.镁能与氧气反应C.常温下水是无色液体D.常温下甲烷是无色无味气体4.(1分)下列物质的性质属于化学性质的是()A.颜色、状态B.溶解性C.密度、硬度D.可燃性5.(1分)(2014•青岛)厨房里发生的下列变化中,不涉及化学变化的是()A.菜刀生锈B.葡萄酿酒C.食品发霉D.瓷盘摔碎1.下列变化中,属于化学变化的是()A.水结成冰B.海水晒盐C.玻璃破碎D.蜡烛燃烧6.下列物质的性质中,属于化学性质的是()A.熔点、沸点B.颜色、状态C.密度、硬度D.可燃性、还原性12.(1分)(2010•青岛)下列对于物质性质与用途关系的叙述,错误的是()A.硫酸铜溶液具有杀菌作用,可用于饮用水消毒B.稀有气体在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途的电光源C.“洗洁精”有乳化作用,可用来洗涤餐具上的油污D.铜具有优良的导电性能,可用于制作电器元件练习题【例1】物理变化与化学变化的本质区别是()A.有无颜色变化B.有无新物质生成C.有无气体生成D.有无发光、放热现象【例2】判断镁条在空气中燃烧是化学变化的依据是()A.发出耀眼的白光 B.生成白色粉末氧化镁C.镁条逐渐变短 D.放出大量的热【例3】化学上把“生成新物质的变化叫做化学变化”,下面对化学变化中“新物质”的解释,正确的是()A.“新物质”就是在组成或结构上与变化前的物质不同的物质B.“新物质”就是与变化前的物质在颜色、状态等方面有所不同的物质C.“新物质”就是与变化前的物质在元素组成上不同的物质D.“新物质”就是自然界中不存在的物质【例4】我们生活在千姿百态的物质世界里,各种物质之间存在着多种相互作用,也不断发生着变化。

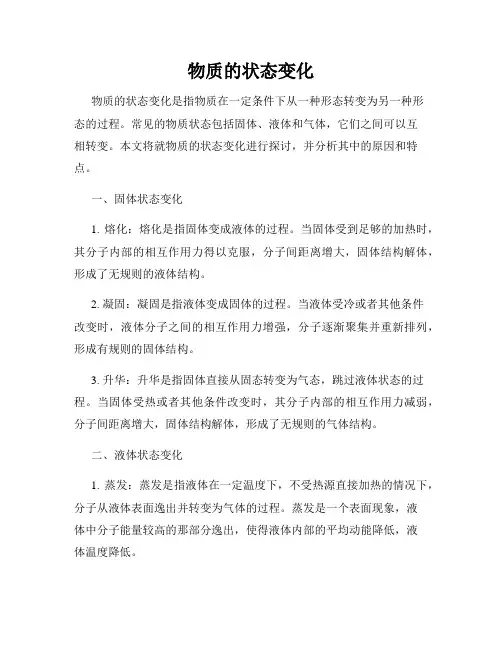

物质的状态变化物质的状态变化是指物质在一定条件下从一种形态转变为另一种形态的过程。

常见的物质状态包括固体、液体和气体,它们之间可以互相转变。

本文将就物质的状态变化进行探讨,并分析其中的原因和特点。

一、固体状态变化1. 熔化:熔化是指固体变成液体的过程。

当固体受到足够的加热时,其分子内部的相互作用力得以克服,分子间距离增大,固体结构解体,形成了无规则的液体结构。

2. 凝固:凝固是指液体变成固体的过程。

当液体受冷或者其他条件改变时,液体分子之间的相互作用力增强,分子逐渐聚集并重新排列,形成有规则的固体结构。

3. 升华:升华是指固体直接从固态转变为气态,跳过液体状态的过程。

当固体受热或者其他条件改变时,其分子内部的相互作用力减弱,分子间距离增大,固体结构解体,形成了无规则的气体结构。

二、液体状态变化1. 蒸发:蒸发是指液体在一定温度下,不受热源直接加热的情况下,分子从液体表面逸出并转变为气体的过程。

蒸发是一个表面现象,液体中分子能量较高的那部分逸出,使得液体内部的平均动能降低,液体温度降低。

2. 沸腾:沸腾是指液体在一定温度下,受到外界加热使其全体液体中的分子同时生成气泡的过程。

沸腾时液体内能达到最高值,温度不再升高。

三、气体状态变化1. 液化:液化是指气体被冷却或者增加压强时,气体分子之间的平均距离变短,气体的平均动能减小,使气体转变为液体的过程。

2. 蒸发和凝结:气体与液体之间的状态变化同样包括蒸发和凝结。

蒸发是气体分子从表面逸出转变为气体,而凝结则是气体分子从气态转变为液态。

以上是物质的常见状态变化及其特点。

这些变化都是由于物质内部分子之间的相互作用力的变化所引起的。

通过增加或者减小温度、压强等条件,可以使得物质的状态发生变化。

这些状态转变对于我们日常生活和科学研究都具有重要意义,例如煮水、融化冰块、汽车引擎运转等都与物质的状态变化密切相关。

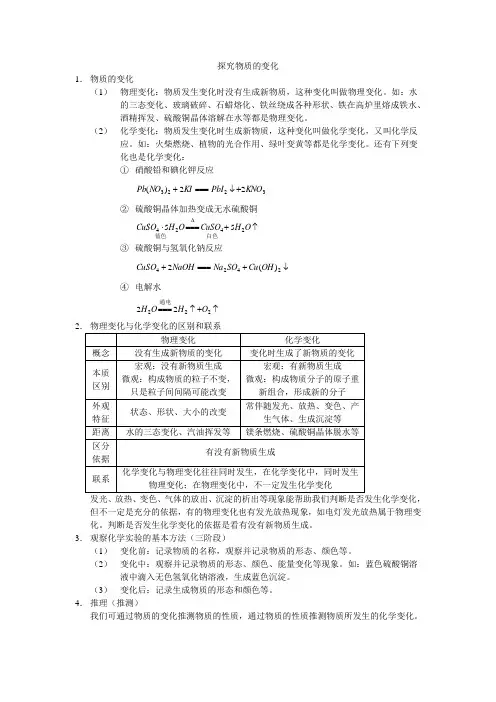

探究物质的变化1. 物质的变化(1) 物理变化:物质发生变化时没有生成新物质,这种变化叫做物理变化。

如:水的三态变化、玻璃破碎、石蜡熔化、铁丝绕成各种形状、铁在高炉里熔成铁水、酒精挥发、硫酸铜晶体溶解在水等都是物理变化。

(2) 化学变化:物质发生变化时生成新物质,这种变化叫做化学变化,又叫化学反应。

如:火柴燃烧、植物的光合作用、绿叶变黄等都是化学变化。

还有下列变化也是化学变化:① 硝酸铅和碘化钾反应322322)(KNO PbI KI NO Pb +↓===+② 硫酸铜晶体加热变成无水硫酸铜↑+===⋅∆O H CuSO O H CuSO 242455白色蓝色③ 硫酸铜与氢氧化钠反应↓+===+2424)(2OH Cu SO Na NaOH CuSO④ 电解水↑+↑===22222O H O H 通电2发光、放热、变色、气体的放出、沉淀的析出等现象能帮助我们判断是否发生化学变化,但不一定是充分的依据,有的物理变化也有发光放热现象,如电灯发光放热属于物理变化。

判断是否发生化学变化的依据是看有没有新物质生成。

3. 观察化学实验的基本方法(三阶段)(1) 变化前:记录物质的名称,观察并记录物质的形态、颜色等。

(2) 变化中:观察并记录物质的形态、颜色、能量变化等现象。

如:蓝色硫酸铜溶液中滴入无色氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀。

(3) 变化后:记录生成物质的形态和颜色等。

4. 推理(推测)我们可通过物质的变化推测物质的性质,通过物质的性质推测物质所发生的化学变化。

变化性质推测推测⇔观察硫酸铜晶体实验活动中的变化可推测归纳硫酸铜晶体的性质: (1) 物理性质:硫酸铜晶体呈蓝色,易溶于水,水溶液呈蓝色 (2) 化学性质:① 硫酸铜晶体加热脱水生成白色粉末↑+===⋅∆O H CuSO O H CuSO 242455白色蓝色② 硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应生成蓝色沉淀↓+===+2424)(2OH Cu SO Na NaOH CuSO③ 无水硫酸铜与水反应生成蓝色硫酸铜水合物蓝色白色O H CuSO O H CuSO 242455⋅===+5. 酸的概念在水中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物叫做酸。

生活中的物质变化例子

1. 哎呀,你看那铁栏杆,长时间暴露在空气中会生锈,这就是生活中的物质变化呀!这不是很神奇吗?就像我们的心情有时候也会不知不觉地变化呢!

2. 嘿,你们煮鸡蛋的时候有没有注意到呀,生鸡蛋变成熟鸡蛋,这可是个明显的物质变化哟!不就跟我们从懵懂变得懂事一样吗?

3. 哇塞,蜡烛燃烧的时候,蜡从固态变成了液态和气态,这就是常见的物质变化呀!这多像我们的成长经历,不断地改变形态呢!

4. 快想想,水变成冰,冰又变成水,这种奇妙的物质变化在生活中随时都能看到呢!是不是就如同我们的生活状态有时也会起起伏伏呀?

5. 哇哦,纸张燃烧后变成了灰烬,这是多么直观的物质变化呀!这和我们有时失去了一些东西又收获了新的很像呢!

6. 哈哈,你把牛奶放久了可能会变质哦,这也是一种物质变化呢!就好比我们有时候对一件事的看法也会变呀,对吧?

7. 哎呦喂,切开的苹果放一会儿会变色,这就是物质在悄悄发生变化呀!这不就像我们会慢慢老去一样吗?

8. 哟呵,食物在我们体内会被消化,这也是一系列的物质变化呐!跟我们学习新知识然后消化理解的过程不是很像吗?

9. 嘿嘿,面包在烤制的过程中会膨胀变色,这就是生活中很有趣的物质变化啦!这和我们在经历一些事情后变得不一样是不是很像呀!

我的观点结论:生活中处处都有物质变化,它们就像我们生活中的各种小惊喜和小意外,让我们的生活丰富多彩,充满未知和趣味。

物质的变化科学知识点总结一、物质的变化的基本概念1. 物质的变化是指物质的形态、性质、状态等发生改变的过程。

2. 物质的变化是由于分子或原子之间的结构发生改变所导致的。

3. 物质的变化通常包括化学变化和物理变化两种类型。

4. 化学变化是指物质化学性质的改变,通常伴随着新物质的形成。

5. 物理变化是指物质的形态、状态等发生改变,但其化学性质并没有改变。

6. 物质的变化是一个动态的过程,可逆性和不可逆性都存在。

二、物质的变化过程1. 物质的变化过程通常经历以下几个阶段:初态、过程、末态。

2. 初态是指变化前的物质状态,过程是指物质在变化过程中的中间状态,末态是指变化后的物质状态。

3. 物质的变化过程通常伴随着能量的变化,包括吸热、放热或者其他形式的能量转化。

4. 物质的变化过程通常受到温度、压力、浓度等因素的影响。

5. 物质的变化过程可以通过实验、观察和理论分析来进行研究和解释。

三、物质的变化类型1. 化学变化通常包括以下几种类型:化合反应、分解反应、置换反应、氧化还原反应等。

2. 化合反应是指两种或多种原子或分子结合成为新形式的化合物的反应。

3. 分解反应是指化合物在适当条件下分解成为原子或分子的反应。

4. 置换反应是指一个原子或分子取代另一个原子或分子的反应。

5. 氧化还原反应是指涉及电子的转移过程的反应,包括氧化作用和还原作用两种。

6. 物理变化的类型包括凝固、融化、蒸发、离子化等。

四、物质的变化规律1. 物质的变化受到一定的定律和规律的支配。

2. 质量守恒定律是描述物质在化学变化过程中质量总和保持不变的定律。

3. 动能守恒定律是描述物质在物理变化过程中能量总和保持不变的定律。

4. 热力学定律是描述物质在变化过程中热量交换规律的定律。

5. 化学反应速率和平衡定律是描述物质化学反应速率和平衡状态的定律。

6. 物质的变化还受到能量、熵、焓、熵等物理量的影响。

五、物质的变化的应用1. 物质的变化可以应用于化学工业的生产过程中,包括合成、分解、置换等各种反应的利用。

物质发生变化的例子

1. 铁生锈不就是个典型的物质发生变化嘛!你看那放在外面的铁制品,时间一长,哎呀呀,就变得锈迹斑斑啦,这变化多明显啊!就好像一个人原本光鲜亮丽,慢慢变得灰头土脸一样。

2. 蜡烛燃烧也是啊!你点上一根蜡烛,看着它一点点变短,蜡油不断流下来,这不是物质在发生变化吗?这和我们长大过程中不断改变是多么相似呀!

3. 食物变质不就是个例子嘛!就说那面包,放几天就长霉了,原来好好的现在变得不能吃了,这可不是物质发生大变化了嘛!这就跟一朵鲜花慢慢枯萎似的。

4. 纸燃烧算一个吧!一张白白的纸,遇上火,一下子就成了灰烬,哇,这变化太惊人啦!就如同一个美好的梦想突然破灭一样。

5. 水结冰呀!常温下的水,到了寒冷的地方,就变成了硬邦邦的冰,这算很特别的物质变化了吧!就好似一个温柔的人一下子变得冷漠了。

6. 木材燃烧发出热量和光不就是在变嘛!好好的木材变成了灰烬和能量,这多神奇呀!好像一个人的潜力被激发出来,完全变了个样子。

我觉得物质的这些变化真的很奇妙,就在我们身边时刻发生着,让我们的世界变得丰富多彩。

高中化学物质的变化知识点高中化学物质的变化知识点1.物质的变化:物理变化:没有生成其他物质的变化。

化学变化:生成了其他物质的变化。

化学变化和物理变化常常同时发生。

物质发生化学变化时一定伴随物理变化;而发生物理变化,不一定同时发生化学变化。

物质的三态变化(固、液、气)是物理变化。

物质发生物理变化时,只是分子间的间隔发生变化,而分子本身没有发生变化;发生化学变化时,分子被破坏,分子本身发生变化。

化学变化的特征:生成了其他物质的变化。

2.物质的性质(描述性质的语句中常有“能……”“可以……”等字)物理性质:颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性。

化学性质:通过化学变化表现出的性质。

如还原性、氧化性、酸性、碱性、可燃性、热稳定性。

元素的化学性质跟原子的最外层电子数关系最密切。

原子的最外层电子数决定元素的化学性质。

化学反应类型1.基本反应类型:①化合反应:由两种或两种以上物质生成一种物质的反应。

②分解反应:由一种物质生成两种或两种以上物质的反应。

2.氧化反应:物质与氧发生的反应。

(1)剧烈氧化:如燃烧。

(2)缓慢氧化:如铁生锈、人的呼吸、食物腐烂、酒的酿造等。

他们的共同点:①都是氧化反应;②都发热。

基础学习方法1、预习,听课,笔记想要学好高中化学,必须完全的了解下节课所讲的内容,所以需要在上课之前进行预习,在预习的时候要将下节课所学的内容自己的阅读以便,在不懂的地方画上记号,可以试着做一些练习题,带着疑问进行听课,这样可以使学习的效率提升,高中化学的内容非常多知识非常散,老师在讲课的时候会围绕重点进行,所以需要集中精神来听课,认真的做笔记,这样可以完全的理解重点并且还有助于回家之后的复习,还可以有效的防止上课当中‘溜号’的问题,在记笔记的时候需要注意,在听清老师讲课的基础之上,将难点,重点统统都记下来。

2、复习下课之后需要记住复习,认真的写作业,这是非常重要的,一般可以在课后复习,周后复习,单元后复习等等,复习的办法有默写、复述等等,只有通过反复的记忆才可以完全掌握知识点,现在高中化学当中有很多的概念,需要了解的符号比较多,并且方程式以及很多的内容都需要记忆,这基本上都是在为以后打基础,如果学不好的话可能会对以后学习有一定的影响。

物质的变化是科学中非常重要的一个概念。

在日常生活中,我们经常会遇到物质的变化,比如食物烹饪时的变化、冰块融化变成水等等。

这些变化看似简单,但其中蕴含着丰富的科学知识。

下面,我们将从几个方面来探讨物质的变化。

一、物质的分类1.1:固体、液体、气体物质可以分为固体、液体和气体三种状态,它们在不同的条件下会发生状态的转变。

固体的分子排列整齐,有规律地排列在一起;液体的分子比固体的排列要松散一些,可以流动;气体的分子活动性最大,不受容器的形状限制,可以自由扩散。

1.2:化合物和混合物根据物质的组成和性质,可以将物质分为化合物和混合物。

化合物是由两种或两种以上原子按照一定的质量比结合在一起而形成的纯净物质;而混合物是由两种或两种以上物质混合在一起而形成的物质。

二、物质的变化2.1:化学变化化学变化是指物质组成发生改变、形成新的物质的变化过程。

在化学变化中,旧的化学键被打破,新的化学键被形成,原有的物质消失,新的物质出现。

2.2:物理变化物理变化是指物质的外部形态发生变化,但其分子结构和化学性质并未改变的变化过程。

比如水的沸腾、冰的融化等。

三、化学反应的特征3.1:放热反应放热反应是指在反应过程中放出热量的反应。

这种反应会使周围的温度上升,通常伴随着灼烧、燃烧等现象。

3.2:放烟反应放烟反应是指在反应过程中释放出烟雾的反应。

这种反应通常会产生大量的烟雾,可能伴随着火焰。

3.3:放光反应放光反应是指在反应过程中放出光线的反应。

在暗处进行这种反应时,会明显看到发光现象。

四、物质的变化过程4.1:溶解溶解是指固体、液体或气体在液态时与水或其他溶剂接触后,使其分子间产生相互作用而成分均匀分散在水或其他溶剂中的过程。

4.2:沉淀沉淀是指在两种溶液混合时,由于其成分发生化学变化而产生的不溶于溶液中的固体物质。

4.3:气体的释放气体的释放是指在化学反应中产生气体的过程。

如果产生的气体无法溶解在溶液中,就会从溶液中释放出来。

温馨提示:此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。

关闭Word文档返回原板块。

课时提升作业(二)物质世界的尺度、质量和密度(40分钟100分)一、选择题(本大题共7小题,每小题5分,共35分)1.小明同学对物理课本进行了测量,记录如下:长为25.91 cm,宽为18.35 cm,那么他所用的刻度尺的分度值为()A.1 mmB.1 cmC.1 dmD.1 m【解析】选A。

长度测量的记录结果由数字和单位组成,其中数字的最后一位为估读值,由此确定精确值是25.9 cm和18.3 cm,测量结果精确到0.1 cm,因此小明所用的刻度尺的分度值为0.1 cm(即1 mm),故选A。

2.一个乒乓球拍的质量最接近()A.10 gB.100 gC.1 kgD.10 kg【解析】选B。

本题考查对物体质量的估测。

一个乒乓球拍的质量大约为100 g。

3.下列是小明使用天平的几点做法,其中正确的是()A.测量前将天平放在水平工作台上B.调节横梁平衡时,游码可不在零刻度处C.用手直接加减砝码D.所测物体质量可以超过天平最大测量值【解析】选A。

本题考查天平的使用。

在测量时,天平放在水平工作台上,游码移至横梁零刻度线处,在加减砝码时,需用镊子,不可用手,所测物体质量不可以超过天平最大测量值。

4.(2014·福建建阳期末)球雕艺术是祖先留给我们的瑰宝。

球雕是经过钻磨、雕刻等工序加工而成的,如图所示。

原材料在加工的过程中,以下物理量没有发生变化的是()A.体积B.密度C.质量D.重力【解析】选B。

本题考查密度的含义。

原材料在加工的过程中,其体积、质量、重力都会减小,但是其密度保持不变,因为密度是物质本身的一种特性。

5.a、b两个实心物体的体积与质量的关系如图所示,下列说法中正确的是()A.a物质的密度比b的大B.b物质的密度是2×103kg/m3C.b物质的密度是a的2倍D.a、b的密度与它们的质量、体积有关【解析】选B。

本题考查密度的相关知识。

由题图知,a物质的密度ρa===0.5×103kg/m3,b物质的密度ρb===2×103kg/m3,故A、C错,B正确;密度是物质本身的一种特性,与物质的质量和体积无关,故D错。

故选B。

6.(2014·宁夏四中期中考试)冬天,常看到室外的自来水管包了一层保温材料,是为了防止水管冻裂,水管被冻裂的主要原因是()A.水管里的水结成冰后,体积变大B.水管里的水结成冰后,质量变大C.水管里的水结成冰后,密度变大D.水管本身耐寒冷程度不够而破裂【解析】选A。

本题考查密度与状态的关系。

寒冷的冬天温度较低,此时水会由于发生凝固现象而结冰,凝固前后质量不变,而冰的密度比水小,所以结冰后体积会变大,因此能够把水管冻裂。

故选A。

7.一捆粗细均匀的铜线,质量约为9kg,铜线的横截面积是25 mm2。

这捆铜线的长度约为()A.4 mB.40 mC.400 mD.4 000 m【解析】选B。

由ρ=可得,铜线的体积:V==≈0.001m3,因V=SL,S=25mm2=25×10-6m2,故这捆铜线的长度:L===40m。

故选B。

二、填空题(本大题共5小题,每空2分,共22分)8.李阳同学为了测某一品牌导线的直径,他采用了以下的办法。

剪下一段导线后,把这段导线在一支铅笔上紧密地单层缠绕40圈,形成一个导线圈,再用一把刻度尺去测量这导线圈的长度,测量情况如图所示。

则这把刻度尺的分度值是________mm。

这个导线圈的长度是________cm,这一品牌导线的直径是________mm。

【解析】先测出总长度再除以缠绕的圈数,然后就得到每一圈的长度。

刻度尺的分度值即为最小两刻度之间的距离,通过观察知本刻度尺的分度值为1 mm,在进行长度测量时要进行估读,总长约为2.35 cm,总圈数为40圈,所以通过计算可以知道导线的直径约为0.59 mm。

答案:1 2.35(合理即可) 0.59(合理即可)9.冰的密度为0.9×103kg/m3,若质量为1 kg的冰熔化成水,其________不变,________变小。

(均选填“质量”“体积”或“密度”)【解析】本题考查理解质量是物体本身的一种属性。

冰熔化成水后,虽状态改变了,质量不变;根据公式ρ=可知物体的质量不变时,密度变大,体积就变小。

冰熔化成水后,质量不变,密度变大,体积就变小。

答案:质量体积10.台秤是一种称量质量的工具。

使用前,将台秤放在水平面上,游码置于零刻线,调节________使秤杆水平平衡。

某次称量的情况如图所示,被称货物的质量是________kg。

【解析】本题考查质量的测量。

这种台秤的工作原理和天平相同,使用前也要进行调节,将台秤放在水平面上,游码置于零刻线处,调节调零螺丝使秤杆水平平衡。

在读数时砝码数加上游码数就是所测物体的质量。

答案:调零螺丝 2.211.我国名酒精品五粮液,它的包装盒上标明容量500 mL(ρ酒=0.9×103kg/m3),则它所装酒的质量为________kg,若将这瓶酒喝掉半瓶,则剩下的半瓶酒的密度为________g/cm3。

【解析】本题考查密度的计算。

由ρ=知,酒的质量m=ρV=0.9×103kg/m3×500×10-6m3=0.45 kg;倒出一半后,质量和体积减小一半,但密度是不变的,依然等于0.9×103kg/m3=0.9 g/cm3。

答案:0.45 0.912.装在烧杯中的水被倒出一部分后,烧杯中剩余的水的密度__________;密封在容器中一定质量的气体被抽出一部分后,容器中的剩余气体的密度__________。

(均选填“变大”“变小”或“不变”)【解析】本题考查密度与物体状态的关系。

水是液体,有一定的体积,当烧杯中的水倒掉一部分后,水的体积减少了,质量也随之减少,故剩余水的密度不变;而气体没有一定的体积,它可以充满它所在的任何一个空间,当密封容器中的气体抽掉一部分后,气体的质量减少了,但体积不变,气体变稀薄了,故密度变小。

答案:不变变小三、实验探究题(本大题共3小题,共31分)13.(10分)某同学在探究“物体的质量跟体积的关系”的实验中:(1)他将托盘天平放在水平桌面上,天平横梁调平衡后,在称物体的质量时,他在天平右盘中加、减砝码后,指针的指示情况如图所示,这时他应进行的操作是 __。

(2)下表是这位同学记录的实验内容和实验数据,请你根据表格中记录的内容和数据,进行分析比较:比值/(g①铁和铝两种不同物质的相同点是__ ,不同点是__ 。

②铁的密度为__________kg/m3。

③根据这个实验的结果,请你分析并回答,为什么说密度是物质的特性。

【解析】本题考查天平的使用和物质的质量与体积的关系。

(1)在使用天平测量物体质量的过程中,加、减砝码后,指针左偏,说明左盘内物体的质量稍稍偏大,如果再向右盘内加砝码,指针会右偏;因此只能向右移动游码,直到指针对准分度标尺的中央刻度线。

(2)①从表中数据可以看出:三个铁块的质量与体积的比值是相等的,三个铝块的质量与体积的比值也是相等的,因此两种物质的相同点是同种物质的质量与体积的比值都是恒定的。

两种物质的不同点是两种物质的质量与体积的比值不相等。

②质量与体积的比值就是物质的密度,所以铁的密度是7.9 g/cm3。

③同种物质的密度是恒定的,其质量与体积成正比;不同种物质的密度一般是不相等的,所以密度是物质的一种特性。

答案:(1)向右移动游码(2)①质量与体积的比值都是恒定的两种物质的质量与体积的比值不相等②7.9×103③同种物质的密度是恒定的,其质量与体积成正比;不同种物质的密度一般是不相等的,所以密度是物质的一种特性。

14.(15分)德化盛产陶瓷,小李同学想测量一块不规则瓷片的密度。

(1)把天平放在水平桌面上,将游码移到零刻度处,然后调节________使天平平衡。

(2)用调节好的天平测量瓷片的质量,所用砝码的个数和游码的位置如图甲所示,则瓷片的质量为______g。

(3)他发现瓷片放不进量筒,改用如图乙所示的方法测瓷片的体积:a.往烧杯中加入适量的水,把瓷片浸没,在水面到达的位置上作标记,然后取出瓷片;b.先往量筒装入40 mL的水,然后将量筒的水缓慢倒入烧杯中,让水面到达标记处,量筒里剩余水的体积如图丙所示,则瓷片的体积为________cm3。

(4)用密度公式计算出瓷片的密度ρ为______g/cm3。

(5)根据以上步骤,你认为小李同学测出的瓷片密度值______(选填“偏大”或“偏小”)。

【解析】本题考查的是测量密度的知识。

(1)使用天平测量物体质量之前要进行调平,平衡螺母相对于指针的调节规律是“左偏右调,右偏左调”。

(2)物体质量为砝码质量加上游码对应示数。

(3)瓷片的体积为V=40 cm3-26 cm3=14 cm3。

(4)瓷片的密度:ρ==≈2.3 g/cm3。

(5)将瓷片从水中取出时,瓷片表面沾有部分水,量筒中的水倒入烧杯到达标记处时,倒入水的体积比瓷片的实际体积偏大,由公式ρ=知,质量一定,体积偏大,所以测量的瓷片密度偏小。

答案:(1)平衡螺母(2)32 (3)14 (4)2.3 (5)偏小15.(6分)小明利用托盘天平和量筒测量老醋的密度。

(1)调节天平时,游码移至左端,发现指针静止时指在分度盘中央刻度线的右侧,要使天平平衡,他应该()A.把横梁右端螺母向右旋出一些B.把横梁右端螺母向左旋进一些C.把天平右盘的砝码减少一些D.向右移动游码(2)当天平平衡后,小明开始测量,测量步骤如图所示,正确的操作顺序是____________(填字母代号)。

A.用天平测量烧杯和剩余老醋的总质量B.将待测老醋倒入烧杯中,用天平测出烧杯和老醋的总质量C.将烧杯中老醋的一部分倒入量筒,测出这部分老醋的体积(3)根据图中数据计算可得:老醋的密度是____kg/m3。

【解析】本题考查密度的测量实验。

(1)指针指在分度盘的右侧,说明右端重一些,故应向左调节平衡螺母。

(2)在实验中,为了减小实验误差,应先测液体质量,再测体积,防止有老醋沾到量筒上,使测量质量偏小。

(3)测得总质量m0= 82.4 g,测得剩余总质量m1=37.4 g,量筒中老醋的质量m=m0-m1=82.4 g-37.4 g=45 g,体积为40 cm3,密度ρ===1.125 g/cm3=1.125×103kg/m3。

答案:(1)B (2)BCA (3)1.125×103四、计算题(12分)16.(2014·中江模拟)2013年12月8日,成自泸高速公路上发生一起重大交通事故,事故中共有16辆车损毁,造成7人死亡、23人受伤的严重后果。