不可不知自发性低颅压的3种疗法

- 格式:docx

- 大小:17.28 KB

- 文档页数:2

低颅压最好的治疗方法低颅压是一种常见的健康问题,通常表现为头痛、眩晕、恶心、呕吐等症状。

低颅压的治疗方法有很多种,但是选择最适合自己的治疗方法是非常重要的。

接下来,我们将介绍一些低颅压最好的治疗方法。

首先,对于轻度低颅压的患者,可以通过休息和补充充足的水分来缓解症状。

适当的休息可以帮助身体恢复,补充水分可以增加脑脊液的体积,从而提高颅内压力。

其次,药物治疗也是一种常见的低颅压治疗方法。

例如,利用咖啡因等刺激性药物可以帮助提高颅内压力,从而缓解低颅压的症状。

此外,医生可能还会根据患者的具体情况开具其他药物,如血管收缩剂,以帮助提高颅内压力。

另外,对于一些严重的低颅压病例,可能需要进行手术治疗。

手术治疗通常包括脑脊液穿刺或植入脑脊液引流管等方法,以帮助提高颅内压力,从而缓解症状。

除了上述治疗方法外,一些患者还可以尝试一些辅助治疗方法,如针灸、按摩、瑜伽等。

这些方法可以帮助缓解症状,提高身体的自愈能力。

总的来说,低颅压的治疗方法有很多种,但选择最适合自己的方法是非常重要的。

在接受治疗的过程中,患者应该密切关注自己的症状变化,及时向医生反馈,以便调整治疗方案。

同时,患者还应该注意休息,保持良好的生活习惯,避免过度劳累和精神紧张,以帮助身体尽快恢复健康。

综上所述,针对低颅压症状,患者可以选择休息、补充水分、药物治疗、手术治疗以及辅助治疗等多种方法。

在选择治疗方法时,应该根据自身情况和医生的建议进行综合考虑,以达到最好的治疗效果。

希望本文所述的治疗方法能够对低颅压患者有所帮助。

临床综述:自发性低颅压病例介绍患者无明显诱因出现头痛,持续时间超过1小时,无法保持直立,合并颈部僵硬,听力受损,恶心及光敏感等症状。

医院最初诊断为偏头痛(因既往有偶然性偏头痛相关症状病史),予相关药物治疗后头痛反复发作。

几经周折,最终通过磁共振检查确诊为自发性低颅压(SIH)。

行硬膜外血补片治疗后头痛即刻缓解,可保持直立。

两个月之后头痛停止,听力恢复正常。

下面将从自发性低颅压概念、流行病学、临床表现、诊断和鉴别诊断以及治疗等方面进行介绍。

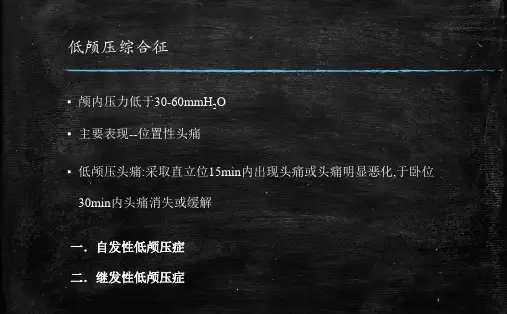

1.概念低压性头痛因脑脊液压力低或容量小所致,可表现为自发性或促发性(例如腰椎穿刺术后或神经外科手术后等)。

在没有明显促发因素的情况下,低压性头痛被称之为自发性低颅压。

此类头痛往往与体位有关,平躺位缓解而直立位加剧。

体位相关性可能是由于脑脊液通过硬脑膜裂孔损失造成,这会导致大脑重力性向下移位,引起疼痛敏感结构受到牵拉或变形。

另外,大脑静脉和静脉窦反射性扩张也可能导致疼痛。

2.流行病学自发性低颅压较为罕见,主要发病人群为年龄40-60岁之间的女性。

随着影像学技术以及对疾病认识的发展,自发性低颅压诊断率较过去增加。

目前尚无关于其发病率的全面的流行病学资料,预计每年发病率为0.02‰-0.05‰。

3.脑脊液漏大多数自发性脑脊液漏发生于脊椎,很少发生于颅底。

另外,脑脊液漏一般发生于神经根袖,最常见为胸椎神经根袖,其次为颈椎,腰椎较为罕见。

但是,脑脊液漏位置往往无法明确界定。

4.危险因素危险因素包括马凡综合症、多囊肾、多发性神经纤维瘤等影响结缔组织的疾病,在遭受轻微创伤的情况下,这些患者的硬外膜可能发生撕裂。

但是,绝大多数患者无危险因素。

5.临床表现体位性(直立性)头痛是颅内低压的标志。

头痛往往呈渐进性(也有骤发可能性),直立数分钟后头痛剧烈程度达顶峰,但躺下15分钟内疼痛缓解。

头痛严重程度不一,许多轻度头痛病例可能终生未被诊断。

另外,头痛范围往往涉及额部和枕部,呈搏动性头痛,有时也会出现颈部疼痛,其它症状包括颈部僵硬、恶心、呕吐、复视、视力模糊以及耳鸣或听力改变。

低颅压综合征分两类:一类为继发性,多见于腰穿术后、颅脑外伤、颅脑手术、糖尿病昏迷、尿毒症、休克、脱水、脑膜脑炎等。

另一类为自发性低颅压综合征(SIH),此类患者往往找不到明确的病因。

本病好发年龄为30~49岁,病程数日至数月不等。

患者的临床表现往往具有特征性的体位性头痛,即站立、坐位和活动时头痛加剧,平卧时头痛减轻或消失。

头痛一般位于颞枕部,有时波及全头或向肩、颈部放射,多为钝痛。

患者除头痛外,常伴有恶心、呕吐、眩晕、耳鸣、视力障碍、视野缺损、复视、畏光、听力改变、颈项僵直等。

头颅CT可正常,MRI特征性改变为硬脑膜弥漫性、均匀性增强。

当症状减轻或消失时,MRI改变也随之减轻或消失。

腰穿测定脑脊液常规、生化自发性低颅压综合征基本正常;侧卧位腰穿脑脊液压力会低于70mm水柱,有些患者甚至可为0。

明确诊断为低颅压综合征后,第一步应寻找引起此征的病因,对于继发性低颅压综合征患者治疗需有的放矢,针对病因治疗。

对于不能明确病因的自发性低颅压综合征患者,应让其采取平卧位,尽量减少起床直立活动的机会,静脉滴注生理盐水1000~1500ml/天,同时让患者每天喝较多的盐开水或鼓励患者进食、咀嚼含盐量较高的食物。

一般通过2~5天的治疗,患者会很快恢复。

也有症状持续半月以上者,有少数人近期内反复发作。

1)饮水和平卧:病人应大量饮水,最好是生理盐水,每日3000毫升~4000毫升,并保持水平卧位,除术后型外,可采取头低脚高位:床尾抬高30度,以改善脑脊液的循环,有助于脑脊液压力的上升。

(2)静脉注射注射用水,每次20毫升~40毫升,或静滴生理盐水,每天1000毫升~2000毫升,可反射性地引起脑脊液分泌增加,使颅内压恢复正常。

(3)鞘内注射或脑室内注射盐水或空气,每次20毫升~30毫升。

可刺激脑脊液分泌,提高和维持脑脊液压力。

(4)5%二氧化碳吸人:多数作者认为这是一种较好的方法。

通常使用5%二氧化碳与95%氧气相混合,每小时吸人5~10分钟,用于治疗术后和外伤后颅内低压效果较好。

低颅压综合症护理常规低颅压综合症是由各种原因引起的侧卧位腰部蛛网膜下腔的脑脊液压力在0.59kPa(60mmH2O)以下,以体位性头痛为特征的临床综合症。

低颅压综合症一般是由于脑体积的减少、脑脊液的减少或脑内血液量的减少形成颅内总的体积减少而使颅压下降,并且造成一系列的临床表现,临床上常分为症状性低颅压和原发性低颅压。

【临床症状】颅内低压起病可很急骤,多见于青壮年男性多于女性,其临床特点是头痛剧烈,呈全头痛或枕颈额颞持续性胀痛或无固定位置痛,可向项肩放射。

坐起站立及活动时头痛加剧,多在平卧或头低脚高位时头痛减轻或消失。

常伴有恶心、呕吐、耳鸣、畏光、眩晕、步态不稳,少数有短暂的晕厥发作、精神障碍、抽搐、心悸、出汗,站立时头痛加剧可能与脑脊液压力降低本身以及站立时脑穹窿面的疼痛敏感结构移位有关。

老年患者则表现为眩晕,并伴以头重或头昏感。

偶有头痛其眩晕可能与基底动脉局限性供血不足有关,即可能为脉络丛血管痉挛而致脑脊液产生减少所致。

【治疗原则】1、严格掌握脱水剂、利尿剂的应用指征,最好应用颅内压监护仪指导应用的时间和剂量,一旦有所好转应及时减用和停用。

2、严格掌握腰穿指征。

3、对于多发性损伤休克的患者应及时纠正低血压休克,及时恢复灌注压和脑血流量。

4、长期脑脊液漏应及时行脑脊液漏修补术。

本病一旦确诊,应使病人去枕平卧,对于较重的病人床尾抬高10°~30°,适当增加液体入量,必要时行鞘内注射生理盐水和过滤空气,促进脑脊液的分泌,提高颅内压。

【护理措施】按内科及循环系统疾病一般护理常规。

1、卧位与安全:患者一般采取头低足高位,将床尾抬高10°~30°,减轻低压性头痛。

大量脑脊液外漏时可采取患侧位,借重力作用时脑组织移位,使硬脑膜闭合,减少脑脊液的漏出,避免用力排便、打喷嚏、擤鼻涕、提拉重物等,勿填塞耳鼻或滴药避免逆行感染。

腰穿后去枕平卧4~6h,避免头部震动或突然改变体位,以免加重头痛。

低颅压综合征临床诊疗分析作者:孔静波来源:《中国实用医药》2012年第22期低颅压综合征临床上相对少见,本文回顾了2000 年1月至2011年12月本院收治的低颅压综合征患者的检查、治疗及误诊情况,以提高对该病的认识。

1 临床资料1.1 一般资料本组17例患者,男10例,女7例,平均年龄49岁;病程1~32 d,平均8 d;急性起病9例,亚急性起病7例,慢性起病1例;所有患者均为首次发病;其中误诊4例,分别误诊为蛛网膜下腔出血2例,出血坏死性脑炎1例,脑膜癌1例。

1.2 临床表现急性及亚急性头痛15例,慢性头痛2例。

16例均以头痛为首发症状,1例以四肢无力为首发症状;伴颈背部牵拉样疼痛11例,颈项强直9例,恶心、呕吐7例,头晕3例,复视1例,左耳向外渗液1例,尿多1例,精神症状1例,四肢腱反射减低1例,体温升高1例。

1.3 实验室及仪器检查 17例患者均属首次腰穿检查,脑脊液压力均1.4 确诊及误诊情况自发性低颅压14例;继发性低颅压3例,分别为尿崩症并低颅压1例;格林巴利综合征并低颅压1例,外伤后耳脑脊液漏1例。

自发性低颅压2例误诊为蛛网膜下腔出血,1例误诊为出血坏死性脑炎,1例误诊为脑膜癌。

1.5 治疗方法无论病因明确与否,首次腰穿检查若脑脊液压力低于,给30 ml生理盐水缓慢注入硬膜外腔;体位采取卧位,重症可采用头低足高位;足量补液:根据患者年龄、心脏功能、血压每日补生理盐水2500~3000 ml。

若上述治疗1周症状不缓解,加用地塞米松10~15 mg静脉滴注;积极治疗原发病:如本组患者格林巴利综合征1例,尿崩症1例,随着原发病的好转低颅压症状相继消失。

1.6 治疗结果 16例患者于治疗3~14 d症状完全消失,活动自如,复行腰穿检查脑脊液压力正常;尿崩症1例于4周后随原发病的控制头痛症状缓解;对14例自发性低颅压患者随访12个月无复发。

2 讨论2.1 低颅压综合征的分类及病因低颅压综合征是一组脑脊液压力低于,以坐立位头痛、恶心、呕吐伴或不伴头晕、颅神经损害、植物神经功能紊乱的一组临床症侯群。

硬膜外血贴疗法治疗自发性低颅压头痛关键词硬膜外血贴疗法自发性低颅压头痛低颅压性头痛是各种原因导致脑脊液压力降低引起的头痛,多表现为体位性。

患者常在直立位15分钟内出现头痛或头痛明显加剧,卧位休息后头痛缓解或消失。

低颅压性头痛可分为继发性和自发性,前者继发于各种可致脑脊液减少的原发疾病,如脑外伤、脑室分流术、各种原因引起的脱水、休克以及血压降低、脑脊液漏等;后者原因不明,目前已经证实多数是自发性脑脊液漏所致,引起脑脊液漏可能与微小创伤和硬膜结构薄弱有关。

由于脑脊液量减少,颅内压降低,脑组织移位下沉等使颅内痛敏结构受到牵张而引起头痛。

目前治疗的方法很多,如大量补液、穿紧身裤和束腹带、应用咖啡因、存在脑脊液瘘可行瘘口修补术等,方法繁多,且收效不是很满意,近5年来采用自体硬膜外血贴疗法治疗自发性低颅压头痛患者12例,效果显著,现报告如下。

理论根据、方法和效果文献报道,自体硬膜外血贴疗法(EBP),即通过自体血硬膜下注入,可形成无菌性炎症,修补渗漏处[1]。

方法:在卧床休息、补液2000~3000ml/日、穿紧身裤和束腹带的基础上,用自体血15~20ml缓慢注入腰或胸段硬膜外间隙,血液自注射点向上下扩展数个椎间隙,可压迫硬膜囊和阻塞脑脊液漏出口,迅速缓解头痛[2]。

效果:12例患者中,男3例,女9例,均采用自体硬膜外血贴疗法,硬膜外注入自体血后应保持头低位30°,持续5分钟以上,数分钟至数小时后头痛症状减轻,3~5天头痛症状完全消失。

经3个月后随访,患者头痛症状未再复发,有效率达100%。

讨论自发性低颅压头痛在临床上是一种较少见的头痛类型,可见于各种年龄,20~40岁发生率最高,多见于体弱女性。

头痛多位于双侧枕部或顶部,很少为单侧头痛,呈轻中度钝痛或搏动性头痛。

头痛与体位有明显关系,立位时出现或加重,卧位后减轻或消失。

目可伴有后颈部出现痉挛性疼痛,重者伴眼痛、恶心、呕吐、耳鸣、眩晕、畏光等。

前国际已经公认绝大部分自发性低颅压与自发性脑脊液漏有关,主要渗漏发生在颈、胸椎连接处水平或在胸椎处,脊髓造影和放射性核素脑池造影检查能准确定位脑脊液漏的部位。

低颅压最好的治疗方法低颅压是一种常见的疾病,通常会导致头痛、头晕、恶心、呕吐等症状。

如果不及时治疗,还可能引发严重的并发症。

因此,对于低颅压的治疗是非常重要的。

那么,低颅压最好的治疗方法是什么呢?首先,对于轻度低颅压,患者可以通过一些非药物治疗来改善症状。

比如,可以适当增加饮水量,保持充足的水分摄入。

此外,还可以适当增加盐的摄入量,以维持体内的电解质平衡。

同时,患者还需要保持充足的休息,避免过度劳累,以减轻症状的发作。

其次,对于中度低颅压,患者可能需要药物治疗来缓解症状。

常用的药物包括血管收缩剂和利尿剂。

血管收缩剂可以帮助提高血压,增加脑血流量,从而缓解头痛、头晕等症状。

而利尿剂则可以帮助排出多余的体液,减轻脑部水肿,缓解颅内压力。

但是,在使用药物治疗时,患者需要严格遵医嘱,避免出现药物过量或药物相互作用的情况。

最后,对于重度低颅压,患者可能需要进行手术治疗。

手术治疗主要包括脑脊液引流术和颅内压监测术。

脑脊液引流术可以通过在患者颅内植入引流管,将多余的脑脊液引流出体外,从而减轻颅内压力。

而颅内压监测术则可以帮助医生实时监测患者的颅内压力变化,以指导后续的治疗方案。

但是,手术治疗对患者的身体状况和手术风险都有一定的要求,需要在医生的指导下进行。

综上所述,针对低颅压的治疗方法,轻度低颅压可通过非药物治疗改善症状,中度低颅压可考虑药物治疗缓解症状,而重度低颅压可能需要手术治疗来减轻颅内压力。

但无论采取何种治疗方法,患者都需要在医生的指导下进行,避免自行处理或延误病情。

希望患者能够及时就医,选择合适的治疗方法,早日康复。

降颅压治疗的细节降颅压治疗的细节颅内压(intracranial pressure,ICP)即颅内容物(脑组织、脑脊液和血液)对颅腔壁产生的压力,根据Monro-Kellie原理,颅内容物任一部分容积增加,作为代偿其他部分容积减少,维持颅内压稳定,一旦自身调节失代偿,颅内压将异常升高。

颅内压正常值随年龄增长而变化,足月儿为1.5~6mmHg,儿童为3~7mmHg,年长儿及成人为<10~15mmHg,颅内高压是儿科常见的危重急症,尤其是当ICP 持续>20mmHg时,会严重影响患儿脑功能。

降颅压治疗广泛用于颅内高压的抢救,方法众多,本文将详述降颅压治疗中应注意的细节。

一、病因治疗病因治疗是降低ICP最根本的措施。

引起颅高压的原因众多,可单独发生也可混合存在,主要原因来自于颅内,包括颅内肿瘤、创伤、出血、脑积水、颅内积气、颅内感染等病变;次要原因主要是颅外因素,包括低氧或高碳酸血症(通气不足)、高血压(疼痛/咳嗽)、高热、惊厥、药物和代谢因素等。

一旦发现由上述主要原因所致的颅高压,应立即干预。

二、控制动脉血压,维持合适的脑灌注压作为颅内容积的主要组成部分,脑血流量的变化将会影响ICP。

脑灌注压(cerebral perfusion pressure,CPP)与脑血流量呈正相关,为平均动脉压(MAP)与ICP之差(CPP=MAP-ICP),持续增高的ICP或持续低动脉血压均会造成CPP降低,导致缺血性脑损伤;而过高的CPP又将加重脑水肿。

儿科不同年龄CPP标准为婴幼儿>40mmHg,儿童>50mmHg,青少年60~70mmHg,CPP<40mmHg提示预后差。

因此,降颅压治疗的重点是降低ICP而不是降低血压,CPP是降颅压治疗必须参考的指标,血容量不足时应及时补充,低血压休克患儿要及时纠正低血压,同时注意避免过高的动脉血压。

ICP监测可作为监护和治疗的重要指标,对重型颅脑损伤的婴儿和儿童(GCS3~8分)推荐使用ICP监测,临床医生可考虑对意识清醒但有神经系统功能恶化风险的脑损伤患者,或因镇静、神经肌肉阻滞、麻醉而无法完成神经系统查体的脑损伤患者采用ICP监测。

非常全面的颅骨调整手法一、头颅骨的构造和运动:1、吸气时颅骨的活动情况:人在吸气的时候,头颅骨是分离的,这是矫正颅骨的最好时候,当矫正枕骨的最好时候(如图4-1及4-2)。

2、吐气时颅骨的活动情况:人在吐气的时候,头颅骨是合拢的,这是不适宜作颅骨矫正的时候,当然也不是枕骨矫正的时候(如图4-3及4-4)。

二、颅骨调整的手法:(一)矫正脊椎和调整颅骨的比较脊椎1、在极限上,突然发力,所以有“”声音。

2、施力方向:旋转矫正时用弧形方向,垂直矫正时用平面方向。

3、需要在患椎附近找到触痛点。

4、患者不需要配合吸气,憋气。

5、患者不需要脚背上屈。

6、要矫正患椎和其兄弟椎。

颅骨1、在极限上,逐渐加力,所以罕有“”的声音。

.2、施力的方向:因为颅肌是弧形的,所以只能用弧形方向。

3、需要在眼眶上缘找到触痛点,以触痛点之多寡决定伤势。

4、患者需要配合吸气、憋气。

5、患者需要脚背上屈。

6、要按次序调整蝶骨、枕骨、额骨、顶骨。

*蝶骨四周的肌肉一定要先舒缓,其他颅肌才能松开。

*颅骨用“调整”的意思是‘活动’而非‘矫正’那么强烈。

(二)颅骨移位的检查方法:(三)调整头颅骨的第一个步骤:调整头颅的第一个步骤就是要从绷紧的肌肉中把蝶骨的软组织(压揉太阳穴)即可容易地释放其他颅骨的被卡住(FIXATION)。

揉压适可而止,且勿过度(OVERDO)(四)调整头颅骨的第二个步骤:调整头颅骨的第二个步骤,就是使颅壳的神经与血管的(XEUROVASCULAR)的顺畅。

病人仰卧,医师双手的拇指放在患者前额左右隆起之处(此处是控制颅壳的神经和血管的),其余四指则放在患者左右两侧的太阳穴。

|z}4Ho 医师的拇指在按揉的同时,其余四指也在按揉太阳穴,释放蝶骨。

按揉要适当不可过份。

(五)活动前额骨(FRONTAL)和脸骨(FACIAL BONES)经过了前述‘调整颅骨的第一步骤和第二步骤’,以后,在眼眶之上缘或印堂之两侧仍然有痛点存在,那就得活动前额骨和脸骨了。

降低颅内压的常用方法颅内压是指颅腔内的压力,正常情况下颅内压应保持在一定范围内,以维持脑组织的正常功能。

当颅内压过高时,会对脑组织造成损害,甚至危及生命。

因此,降低颅内压是非常重要的。

本文将介绍降低颅内压的常用方法。

1. 保持头部平坦:将患者的头部保持平坦,避免头部过度倾斜或抬高,可以减少颅内压力。

这是最简单、最基本的方法之一,尤其适用于急性期颅内压升高的患者。

2. 保持通畅呼吸道:呼吸道的通畅对于降低颅内压至关重要。

患者应保持呼吸道通畅,避免阻塞或堵塞的情况出现。

在需要的情况下,可以通过气管插管或气管切开等方法维持通畅呼吸道。

3. 控制体位:合理调整患者的体位,有助于降低颅内压。

通常采用半卧位或半坐位,这样可以减轻颈部静脉回流阻力,降低颅内血流量,从而减轻颅内压力。

4. 降低体温:高体温会增加脑代谢,导致颅内压升高。

因此,降低体温是降低颅内压的有效方法之一。

可以采用物理降温或药物降温的方法,但要注意避免过度降温,以免对身体造成其他不良影响。

5. 控制液体平衡:合理控制患者的液体平衡,避免过度补液或失水过多,以维持正常的颅内压。

应根据患者的具体情况,调整补液速度和剂量,避免液体过多积聚导致颅内压升高。

6. 使用药物治疗:药物治疗是降低颅内压的重要手段之一。

常用的药物包括渗透剂、降低脑血管阻力的药物以及镇静剂等。

但是,在使用药物治疗时需要注意剂量和副作用,避免出现不良反应。

7. 手术治疗:对于严重颅内压升高的患者,手术治疗是必要的手段。

常见的手术包括脑室内引流术、颅骨减压术等。

手术治疗可以快速有效地降低颅内压,但需要在严格的医疗条件下进行,并注意手术后的护理。

8. 控制炎症反应:炎症反应是导致颅内压升高的重要原因之一。

因此,控制炎症反应对于降低颅内压至关重要。

可以通过应用抗炎药物、控制感染灶等方法来控制炎症反应。

9. 神经保护治疗:颅内压升高会对脑组织造成损伤,因此进行神经保护治疗也是非常重要的。

1.降低颅内压的措施有哪些?

答:降低颅内压的措施有:(1)、常规的床头抬高30°可以降低颈静脉回流达到降低颅内压的目的。

可以使用呼吸机过度通气也有利于降低颅内压。

(2)、可以使用相关的药物进行治疗,比如采用脱水剂呋塞米、甘露醇、甘油果糖氯化钠或者高渗盐水。

(3)、需要针对颅内压增高的病因进行积极治疗,通常情况如果经过保守治疗,颅内压难以降低时需要考虑进行手术治疗,比如脑出血导致的颅内压增高,药物治疗无效就必须进行手术降低颅内压,比如通过颅内血肿清除、去骨瓣减压、脑室外引流以达到降低颅内压的目的。

不可不知自发性低颅压的3种疗法

自发性硬膜脑脊液漏导致的低颅压诊断率越来越高。

患者表现为急性起病的体位性头痛,以及用力后出现头痛或雷击样头痛。

诊断可能被延误,或归类为「每日慢性头痛」。

头颅 MRI 可见硬膜下积液、垂体充血、脑下垂、静脉窦充盈以及硬膜强化等特征性表现。

但高达20% 的患者头颅MRI 检查正常,这时需要腰穿或脊柱 MRI 检查以明确诊断。

CT 或 MR 脊髓血管造影能够明确脑脊液漏的部位,需要注意的是有一半的患者检查为阴性。

那么低颅压的治疗有哪些手段呢?近期,Pract Neurol 杂志发表了一篇述评,阐述了目前自发性低颅压最常见的3 种治疗方法,一起来看下吧。

治疗

1. 支持治疗

低颅压通常可自行缓解,不需要进一步治疗。

通常采用严格卧床休息、增加入量、口服或静脉注射咖啡因、茶碱或皮质类固醇激素治疗,但仅仅只是经验上有效。

2. 自体血补丁

对于采用了保守治疗仍持续出现致残性症状的患者,自体血补丁是主要的治疗方法。

血补丁对腰穿后低颅压患者疗效最佳,也可用于自发性低颅压的患者中。

当脑脊液漏的位置不明确时,可采用「盲法」的自体腰椎硬膜下

血补丁治疗(15~20 mL 血液)。

注射较大容积的血液进入腰椎硬膜下,能够覆盖多个脊髓节段,有时甚至可以缓解较远部位的脑脊液漏。

如果初次治疗失败,或症状复发,可重复进行腰椎硬膜下血补丁疗法。

此外,如果可明确脑脊液漏的位置,可采用「靶向」血补丁疗法;或者在好发部位颈胸段进行注射。

荧光造影或 CT 引导可提高治疗的成功率。

3. 手术治疗

对于尝试了 2~3 次血补丁疗法症状仍无缓解的患者,其治疗比较棘手,有时患者可出现多个脑脊液漏的部位。

这些患者可尝试手术治疗,包括渗漏的脑膜憩室结扎、硬膜下直接修补、硬膜下填充纤维蛋白胶或硬脑膜成形术。

但这些疗法的循证医学证据较少。

极少数患者会出现意识状态的改变甚至昏迷,这是由于严重的脑下垂、硬膜下血肿或静脉窦血栓形成所致。

自发性低颅压患者中进行硬膜下血肿清除术治疗存在争议,只能在手术纠正了脑脊液漏之后进行。

小神

急性前庭综合征(AVS)是指快速发作的头晕或眩晕,面对AVS 患者,除外了前庭神经元炎和脑卒中,那么最可能的诊断是什么?

关注神经时间,回复「1424」获取答案。

编辑:李娜

回复口令的正确姿势见下图:。