病历书写与诊断方法

- 格式:pptx

- 大小:519.70 KB

- 文档页数:56

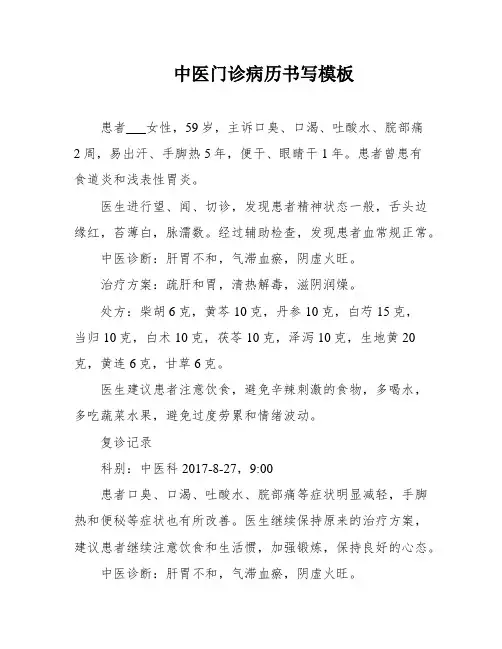

中医门诊病历书写模板患者___女性,59岁,主诉口臭、口渴、吐酸水、脘部痛2周,易出汗、手脚热5年,便干、眼睛干1年。

患者曾患有食道炎和浅表性胃炎。

医生进行望、闻、切诊,发现患者精神状态一般,舌头边缘红,苔薄白,脉濡数。

经过辅助检查,发现患者血常规正常。

中医诊断:肝胃不和,气滞血瘀,阴虚火旺。

治疗方案:疏肝和胃,清热解毒,滋阴润燥。

处方:柴胡6克,黄芩10克,丹参10克,白芍15克,当归10克,白术10克,茯苓10克,泽泻10克,生地黄20克,黄连6克,甘草6克。

医生建议患者注意饮食,避免辛辣刺激的食物,多喝水,多吃蔬菜水果,避免过度劳累和情绪波动。

复诊记录科别:中医科2017-8-27,9:00患者口臭、口渴、吐酸水、脘部痛等症状明显减轻,手脚热和便秘等症状也有所改善。

医生继续保持原来的治疗方案,建议患者继续注意饮食和生活惯,加强锻炼,保持良好的心态。

中医诊断:肝胃不和,气滞血瘀,阴虚火旺。

治疗方案:疏肝和胃,清热解毒,滋阴润燥。

处方:柴胡6克,黄芩10克,丹参10克,白芍15克,当归10克,白术10克,茯苓10克,泽泻10克,生地黄20克,黄连6克,甘草6克。

医生建议患者继续注意饮食和生活惯,加强锻炼,保持良好的心态。

初诊记录:患者于1月前睡眠中突然出现心悸不止、胸闷气短,发作持续2小时,自行缓解,后不敢入睡。

当地乡医予以“丹参滴丸”,症状未见明显缓解,且在劳累或精神紧张时加重。

现症表现为胸闷气短,动则尤甚,面色稍白,形寒肢冷。

望闻切诊发现患者形体壮实,精神一般,舌淡苔薄白,脉沉弱。

心电图示心率120次/分。

综合辩证分析,患者平素心虚胆怯,畏寒肢冷,此次发作在夜晚睡眠中,阳气虚衰,心阳不振,心神失养所致。

中医诊断为心悸、心阳不振,西医诊断为心律失常、心动过速。

治法为温补心阳、安神定悸,处方为桂枝20克、炙甘草10克、龙骨20克、牡蛎20克、丹参20克、党参10克、麦冬20克、五味子15克、黄芪30克、淡附片10克(先煎)、茯苓40克、白术20克。

诊断学病历书写规范病历是医生在患者就诊时所记录的重要文书,它既是医生诊断和治疗的依据,也是患者信息的重要载体。

为了保证病历的准确性和规范性,医生在书写病历时应遵循一定的规范。

下面是诊断学病历书写规范的详细介绍。

一、病历的基本信息每份病历应包括患者的姓名、性别、年龄、职业、婚姻状况和住址等基本信息。

这些信息应清晰、准确地填写在病历开头位置,以便于查阅。

二、主诉和现病史在病历中,主诉是患者对自己病情的简要陈述,应该准确地记录患者的主要症状、疼痛部位、发病时间和诱因等。

现病史则是对患者目前病情的详细描述,包括症状的起始时间、发展过程、变化情况等。

三、既往史与家族史既往史是指患者过去发生的与目前病情有关的疾病史、手术史、外伤史和药物过敏史等。

医生在书写时应精确记录患者的既往史,包括确诊时间、治疗经过和疗效等。

家族史是指患者直系亲属中是否有相似疾病史或遗传性疾病的情况。

四、体格检查体格检查是通过对患者各系统器官的观察、望诊、叩诊、听诊等手段,进行全面检查患者身体状况的过程。

医生在进行体格检查后,应在病历中准确记录患者的生命体征、症状体征、体格检查结果等。

五、辅助检查辅助检查是指辅助诊断疾病所采用的实验室检查或特殊检查。

医生在书写病历时,应准确记录患者的各项辅助检查结果,如血常规、尿常规、X线、CT、MRI等结果。

应注意将检查项目、结果和正常范围分别用表格或编号形式清晰地呈现。

六、诊断与治疗意见在病历中,医生应根据患者的病情和各项检查结果,给出准确的诊断与治疗意见。

诊断应遵循疾病诊断标准,准确描述患者病情,并应尽量避免使用模糊诊断或术语。

治疗意见应明确、具体,包括药物治疗方案、手术治疗意见等。

七、随访与病情观察医生在书写病历时,应记录患者的随访情况和病情观察结果。

随访内容包括患者的症状变化、药物疗效、副作用等,可以通过简要的文字描述或者检查结果的变化来呈现。

八、出院指导出院指导是指医生在患者出院时对其进行的健康指导和注意事项的说明。