矿质元素对蝴蝶兰组培褐变的影响

- 格式:pdf

- 大小:183.09 KB

- 文档页数:3

毕业论文(设计)学生姓名:指导教师:专业名称: 园林技术所在系部:园林系2010年 3 月 9 日辽宁林业职业技术学院毕业论文评审书蝴蝶兰品种组织培养技术摘要:被誉为“洋兰王后"的蝴蝶兰,几年来一直都处于花卉销售的首位,一直受到花迷们的青睐。

近年来除了盆花,还大量被用作切花材料,切花中除我们常见的插花用途之外,还是制作胸花的好材料,在开会庆典场合备受瞩目,至于用来制作新娘捧花,也是目前国内流行的新风潮,深受广大消费者的好评,这就使得高品质的蝴蝶兰需求量逐年增加。

但目前由于专业性培育蝴蝶兰的整体水品不是很高,关键的生产环节技术薄弱,造成蝴蝶兰生产成本较高繁殖系数偏低,工业化生产效率不高,许多名贵品种短缺,品质较低,且市场售价较高。

因此建立和完善蝴蝶兰组培快繁技术是解决这一问题的关键环节。

本文针对植物组织培养中常见的褐变现象,详细地分析了其产生的机理及影响因素,并提出了相应的对策,为科研和生产提供了一定的理论和实践依据。

关键词:蝴蝶兰;快繁技术;养殖;褐变目录前言……………………………………………………………………………………………第一章蝴蝶兰的生态习性…………………………………………………第二章蝴蝶兰的快速繁殖技术…………………………………………………2.1茎尖培养…………………………………………………2。

2蝴蝶蝶兰的诱导培养基为VW、KC、MS、BK……………………………2。

3叶片培养…………………………………………………2.4花梗腋培养…………………………………………………2。

5根尖培养…………………………………………………2.6 原球茎的继代培养与育苗…………………………………………………第三章蝴蝶兰的栽培管理…………………………………………………3.1栽培介质…………………………………………………3.2温度……………………………3。

3浇水………………………………………………………………………3.4光照……………………………………………………………………3。

蝴蝶兰组培苗生产中褐变现象的发生及其调控

张和;徐虹;王波

【期刊名称】《安徽农业科学》

【年(卷),期】2013(000)035

【摘要】蝴蝶兰是目前兰科植物中栽培最广泛、最普及的种类之一,具有较高的观赏价值和经济价值,市场需求量较大.现阶段,蝴蝶兰的种苗繁殖多采用组织培养来进行,但由于受褐变、菌类污染和玻璃化现象三大难题的困扰,尤其是褐变现象的发生,严重阻碍蝴蝶兰的规模化生产.该研究对蝴蝶兰组培苗褐变现象的实质、影响因素及其控制作了有益的探索,以期对蝴蝶兰种苗生产有所帮助.

【总页数】3页(P13457-13458,13463)

【作者】张和;徐虹;王波

【作者单位】西安职业技术学院,陕西西安710077;西北农林科技大学生命学院,陕西杨凌712100;西北农林科技大学生命学院,陕西杨凌712100;西安卉杉生态科技有限公司,陕西西安710309

【正文语种】中文

【中图分类】S682.31

【相关文献】

1.蝴蝶兰组培苗栽培及花期调控技术要点 [J], 赵建文;林杨;杨华妹;杨美纯

2.蝴蝶兰叶外植体发生褐变超微细胞结构和酚类物质分布观察 [J], 许传俊;谭茹芳;陈冬茵;赖艳艳;李玲

3.儿茶素对蝴蝶兰叶片离体培养褐变发生的影响 [J], 谭汝芳;周文灵;许传俊;李玲

4.影响蝴蝶兰组培苗生产中褐变的因素及其调控 [J], 张和;徐虹

5.柠檬酸和抗坏血酸对蝴蝶兰叶外植体褐变发生的影响 [J], 赖艳艳;许传俊;陈冬茵;何月蓉;李嘉怡;李玲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

费尽心思防治兰花的病虫害,不如从兰土矿物质元素方面入手!令人豁然开朗的兰花病虫害防治方法平时我们对病虫害的防治多集中在用药方面,往往忽视了兰花均衡矿物质营养与病害之间的关系。

其实,矿物质营养能促进植物新陈代谢、调节土壤反应、改善土壤结构。

从基础上完善兰花的生长发育,特别是露地兰花能更长期地保持美丽、鲜艳的景观效果。

兰花VS土壤矿物质兰花多为菌根,菌根是真菌和高等植物根系结合而形成的,特别是真菌与兰科植物形成的菌根互相依存尤为明显。

兰花种子没有菌根真菌共存就不能发芽,移植的种苗没有菌根真菌也长不好。

因此应保证兰花有足够的营养、水分供应充足、养料及时补充、病虫害及时防治和适当的修剪,优化兰花生态环境,才能使兰花美观健康。

如果营养供应过量或不平衡,不但影响美观,而且会使兰花容易发生病虫害,影响兰花的观赏质量。

盆栽兰花营养不均衡,兰花的生长就容易出现弱势。

露地兰花营养不良,冬季到来兰花就会提前休眠,叶子枯黄。

另外,如果露地兰花营养不良还会导致春季返青晚,而且随年限的增加,枯黄现象越来越严重,同时还助长夏季斑秃、落叶、倒伏现象的发生。

兰花生长一旦出现弱势,抵抗病虫草害的能力就会下降,出现花季生长越来越差的现象。

如果兰花营养过剩,则会造成兰花徒长,给病虫提供避难场所,导致多种兰花病虫害的发生,降低用于防治病虫害药剂的药效。

本文,咱们就来聊聊“各种微量矿物质元素对兰花的影响”和“养兰缺少微量元素时的调节方法”两个问题。

此文专业,十分精彩,不容错过!各种微量矿物质元素对兰花的影响微量元素的对大多数植物来说,作用是一致的。

当然,微量元素对兰花病害影响的基本原理与其他花草是相似的。

微量元素的缺乏会使兰体内易感病的有机分子物质积累,抗性物质合成受阻。

常见的微量元素主要包括铁、锌、铜、锰、硼、钼、氯等。

铁铁是多种氧化酶的组成成分,参与细胞内的氧化还原作用。

铁在植物有氧呼吸和能量释放的谢过程中具有重要作用。

铁肥的合理施用能激活合成抗菌物质过程中的酶,显著降低病原菌孢子的萌发率。

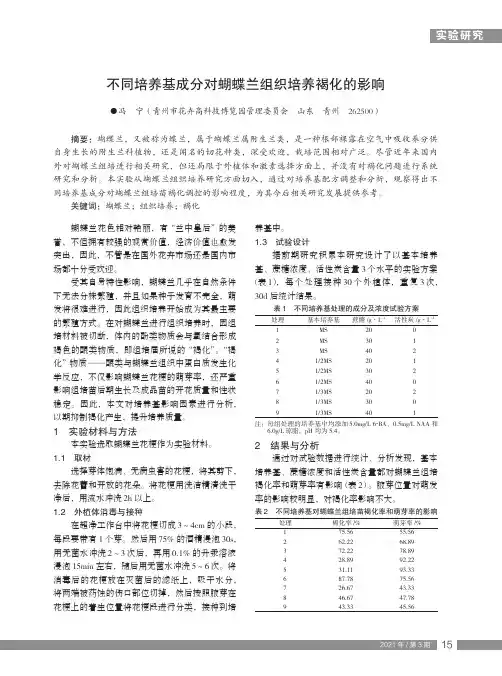

不同培养基成分对蝴蝶兰组织培养褐化的影响●冯 宁(青州市花卉高科技博览园管理委员会 山东 青州 262500)摘要:蝴蝶兰,又被称为蝶兰,属于蝴蝶兰属附生兰类,是一种根部裸露在空气中吸收养分供自身生长的附生兰科植物,还是闻名的切花种类,深受欢迎,栽培范围相对广泛。

尽管近年来国内外对蝴蝶兰组培进行相关研究,但还局限于外植体和激素选择方面上,并没有对褐化问题进行系统研究和分析。

本实验从蝴蝶兰组织培养研究方面切入,通过对培养基配方调整和分析,观察得出不同培养基成分对蝴蝶兰组培苗褐化调控的影响程度,为其今后相关研究发展提供参考。

关键词:蝴蝶兰;组织培养;褐化蝴蝶兰花色相对艳丽,有 “兰中皇后”的美誉,不但拥有较强的观赏价值,经济价值也愈发突出,因此,不管是在国外花卉市场还是国内市场都十分受欢迎。

受其自身特性影响,蝴蝶兰几乎在自然条件下无法分株繁殖,并且如果种子发育不完全,萌发将很难进行,因此组织培养开始成为其最主要的繁殖方式。

在对蝴蝶兰进行组织培养时,因组培材料被切断,体内的酚类物质会与氧结合形成褐色的醌类物质,即组培届所说的“褐化”。

“褐化”物质——醌类与蝴蝶兰组织中蛋白质发生化学反应,不仅影响蝴蝶兰花梗的萌芽率,还严重影响组培苗后期生长及成品苗的开花质量和性状稳定。

因此,本文对培养基影响因素进行分析,以期抑制褐化产生,提升培养质量。

1 实验材料与方法本实验选取蝴蝶兰花梗作为实验材料。

1.1 取材选择芽体饱满、无病虫害的花梗,将其剪下,去除花蕾和开放的花朵。

将花梗用洗洁精清洗干净后,用流水冲洗2h以上。

1.2 外植体消毒与接种在超净工作台中将花梗切成3~4cm的小段,每段要带有1个芽。

然后用75%的酒精浸泡30s,用无菌水冲洗2~3次后,再用0.1%的升汞溶液浸泡15min左右,随后用无菌水冲洗5~6次。

将消毒后的花梗放在灭菌后的滤纸上,吸干水分,将两端被药蚀的伤口部位切掉,然后按照腋芽在花梗上的着生位置将花梗段进行分类,接种到培养基中。

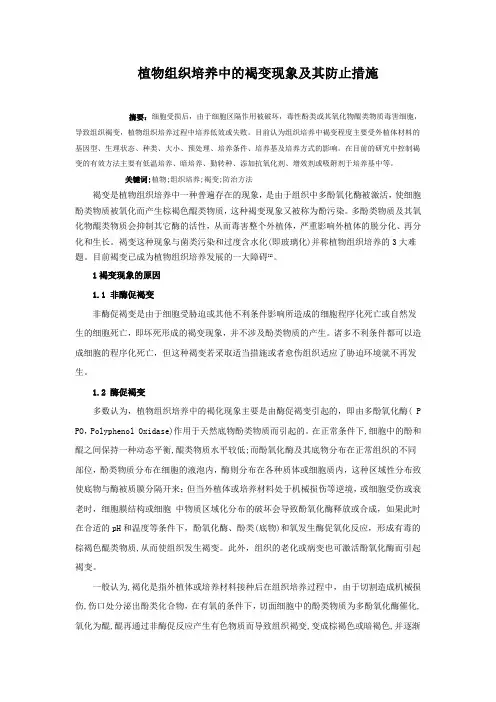

植物组织培养中的褐变现象及其防止措施摘要:细胞受损后,由于细胞区隔作用被破坏,毒性酚类或其氧化物醌类物质毒害细胞,导致组织褐变,植物组织培养过程中培养低效或失败。

目前认为组织培养中褐变程度主要受外植体材料的基因型、生理状态、种类、大小、预处理、培养条件、培养基及培养方式的影响。

在目前的研究中控制褐变的有效方法主要有低温培养、暗培养、勤转种、添加抗氧化剂、增效剂或吸附剂于培养基中等。

关键词:植物;组织培养;褐变;防治方法褐变是植物组织培养中一种普遍存在的现象,是由于组织中多酚氧化酶被激活,使细胞酚类物质被氧化而产生棕褐色醌类物质,这种褐变现象又被称为酚污染。

多酚类物质及其氧化物醌类物质会抑制其它酶的活性,从而毒害整个外植体,严重影响外植体的脱分化、再分化和生长。

褐变这种现象与菌类污染和过度含水化(即玻璃化)并称植物组织培养的3大难题。

目前褐变已成为植物组织培养发展的一大障碍[1]。

1褐变现象的原因1.1 非酶促褐变非酶促褐变是由于细胞受胁迫或其他不利条件影响所造成的细胞程序化死亡或自然发生的细胞死亡,即坏死形成的褐变现象,并不涉及酚类物质的产生。

诸多不利条件都可以造成细胞的程序化死亡,但这种褐变若采取适当措施或者愈伤组织适应了胁迫环境就不再发生。

1.2 酶促褐变多数认为,植物组织培养中的褐化现象主要是由酶促褐变引起的,即由多酚氧化酶( P PO,Polyphenol Oxidase)作用于天然底物酚类物质而引起的。

在正常条件下,细胞中的酚和醌之间保持一种动态平衡,醌类物质水平较低;而酚氧化酶及其底物分布在正常组织的不同部位,酚类物质分布在细胞的液泡内,酶则分布在各种质体或细胞质内,这种区域性分布致使底物与酶被质膜分隔开来;但当外植体或培养材料处于机械损伤等逆境,或细胞受伤或衰老时,细胞膜结构或细胞中物质区域化分布的破坏会导致酚氧化酶释放或合成,如果此时在合适的pH和温度等条件下,酚氧化酶、酚类(底物)和氧发生酶促氧化反应,形成有毒的棕褐色醌类物质,从而使组织发生褐变。

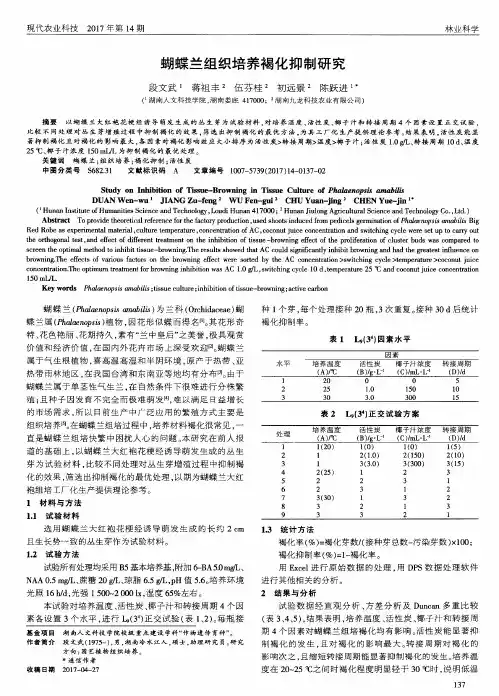

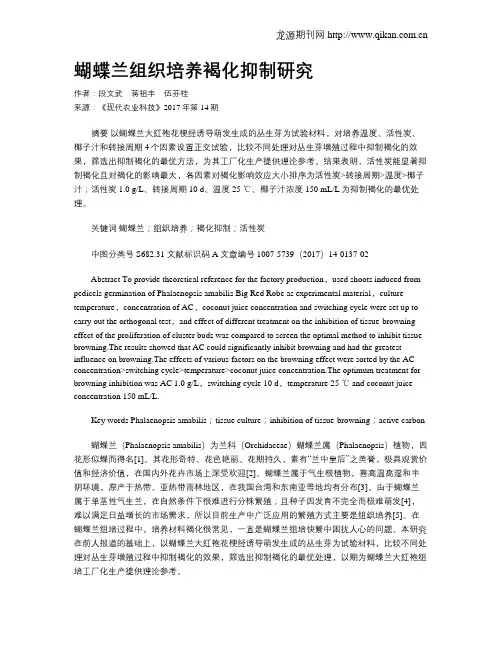

蝴蝶兰组织培养褐化抑制研究作者:段文武蒋祖丰伍芬桂来源:《现代农业科技》2017年第14期摘要以蝴蝶兰大红袍花梗经诱导萌发生成的丛生芽为试验材料,对培养温度、活性炭、椰子汁和转接周期4个因素设置正交试验,比较不同处理对丛生芽增殖过程中抑制褐化的效果,筛选出抑制褐化的最优方法,为其工厂化生产提供理论参考。

结果表明,活性炭能显著抑制褐化且对褐化的影响最大,各因素对褐化影响效应大小排序为活性炭>转接周期>温度>椰子汁;活性炭1.0 g/L、转接周期10 d、温度25 ℃、椰子汁浓度150 mL/L为抑制褐化的最优处理。

关键词蝴蝶兰;组织培养;褐化抑制;活性炭中图分类号 S682.31 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)14-0137-02Abstract To provide theoretical reference for the factory production,used shoots induced from pedicels germination of Phalaenopsis amabilis Big Red Robe as experimental material,culture temperature,concentration of AC,coconut juice concentration and switching cycle were set up to carry out the orthogonal test,and effect of different treatment on the inhibition of tissue-browning effect of the proliferation of cluster buds was compared to screen the optimal method to inhibit tissue-browning.The results showed that AC could significantly inhibit browning and had the greatest influence on browning.The effects of various factors on the browning effect were sorted by the AC concentration>switching cycle>temperature>coconut juice concentration.The optimum treatment for browning inhibition was AC 1.0 g/L,switching cycle 10 d,temperature 25 ℃ and coconut juice concentration 150 mL/L.Key words Phalaenopsis amabilis;tissue culture;inhibition of tissue-browning;active carbon蝴蝶兰(Phalaenopsis amabilis)为兰科(Orchidaceae)蝴蝶兰属(Phalaenopsis)植物,因花形似蝶而得名[1]。

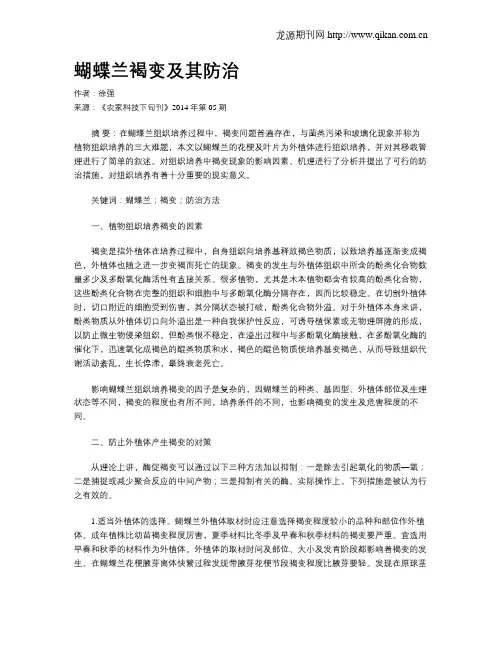

蝴蝶兰褐变及其防治作者:徐强来源:《农家科技下旬刊》2014年第05期摘要:在蝴蝶兰组织培养过程中,褐变问题普遍存在,与菌类污染和玻璃化现象并称为植物组织培养的三大难题,本文以蝴蝶兰的花梗及叶片为外植体进行组织培养,并对其移栽管理进行了简单的叙述。

对组织培养中褐变现象的影响因素、机理进行了分析并提出了可行的防治措施,对组织培养有着十分重要的现实意义。

关键词:蝴蝶兰;褐变;防治方法一、植物组织培养褐变的因素褐变是指外植体在培养过程中,自身组织向培养基释放褐色物质,以致培养基逐渐变成褐色,外植体也随之进一步变褐而死亡的现象。

褐变的发生与外植体组织中所含的酚类化合物数量多少及多酚氧化酶活性有直接关系。

很多植物,尤其是木本植物都含有较高的酚类化合物,这些酚类化合物在完整的组织和细胞中与多酚氧化酶分隔存在,因而比较稳定。

在切割外植体时,切口附近的细胞受到伤害,其分隔状态被打破,酚类化合物外溢。

对于外植体本身来讲,酚类物质从外植体切口向外溢出是一种自我保护性反应,可诱导植保素或无物理屏障的形成,以防止微生物侵染组织。

但酚类很不稳定,在溢出过程中与多酚氧化酶接触,在多酚氧化酶的催化下,迅速氧化成褐色的醌类物质和水,褐色的醌色物质使培养基变褐色,从而导致组织代谢活动紊乱,生长停滞,最终衰老死亡。

影响蝴蝶兰组织培养褐变的因子是复杂的,因蝴蝶兰的种类、基因型、外植体部位及生理状态等不同,褐变的程度也有所不同,培养条件的不同,也影响褐变的发生及危害程度的不同。

二、防止外植体产生褐变的对策从理论上讲,酶促褐变可以通过以下三种方法加以抑制:一是除去引起氧化的物质—氧;二是捕捉或减少聚合反应的中间产物;三是抑制有关的酶。

实际操作上,下列措施是被认为行之有效的。

1.适当外植体的选择。

蝴蝶兰外植体取材时应注意选择褐变程度较小的品种和部位作外植体。

成年植株比幼苗褐变程度厉害,夏季材料比冬季及早春和秋季材料的褐变要严重。

宜选用早春和秋季的材料作为外植体。

影响蝴蝶兰组培苗生产中褐变的因素及其调控张和1,2,徐虹*1(1西北农林科技大学生命科学学院,陕西杨凌712100;2西安职业技术学院生物工程系,西安710077)在蝴蝶兰组培中,幼龄材料一般比成龄材料褐变轻。

外植体越小,切面与体积的比率越大,受伤害及褐变的程度也越大。

外植体消毒时间越长,消毒效果越好,但褐变也越严重,因此应尽量在满足消毒效果的前提下减少消毒时间。

1.3取材部位及时期用蝴蝶兰的幼嫩器官或组织进行组培褐变较轻,用高度分化的组织或器官作外植体则褐变较重。

生长季节的蝴蝶兰含有较多的酚类化合物,多酚氧化酶(PPO )活性也较强,因此蝴蝶兰组培夏季取材褐变较重。

1.4光照强度光能提高多酚氧化酶(PPO )的活性,促进酚类物质的氧化,加重外植体褐变程度。

1.5温度低温可以抑制酚类化合物的合成,降低多酚氧化酶(PPO )的活性,减轻酚类物质氧化,减少褐变。

1.6培养基pH 值酸性环境不利于褐变的发生,培养基的低pH 值可降低多酚氧化酶的活性和底物利用率,从而能够有效地抑制褐变。

1.7培养基的选择蝴蝶兰组培中常采用的培养基有MS 、1/2MS 、VW 、B5、KC 、花宝及其改良型等。

不同的蝴蝶兰品种和外植体对培养基的选择不同,其中最为常用的是MS 基本培养基,适当减少培养基中某些大量元素和部分微量元素对控制褐变有利。

培养基中的外源激素及蔗糖的浓度也会对蝴蝶兰的褐变产生影响。

1.8转瓶周期适当地缩短转瓶周期可减轻褐变。

蝴蝶兰在组培过程中,随着时间的延续,瓶内的培养基缺乏营养,有毒的代谢产物积累,易导致褐变,对生长也极为不利,需要及时转瓶。

2控制蝴蝶兰组织培养褐变的措施目前,控制蝴蝶兰组培过程中褐变的措施主要有:选取幼龄外植体,对外植体材料进行预处理,在培养基蝴蝶兰属单子叶植物纲天门冬目兰科蝴蝶兰属的多年生附生植物,原产菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚和我国台湾等地,在兰科植物中,属于栽培广泛、应用最普及的种类之一[1]。

控制蝴蝶兰组培褐变的研究作者:汪金萍来源:《农业与技术》2015年第04期摘要:综述了蝴蝶兰组织培养过程中产生褐变的机理及减少褐变的控制措施,如外植体的选择,温度、光照、pH的最适状态,采用抗褐变剂和热激处理等。

关键词:蝴蝶兰;组培;褐变中图分类号:S682.31 文献标识码:A蝴蝶兰素有“洋兰王后”之美称,深受消费者的追捧,经济价值极高。

但因其为单轴型兰花,一生只产生1条主茎和1个生长点,常规的分株方式繁殖难以进行,因此蝴蝶兰种苗的大规模生产繁殖常采用组织培养、无菌播种的方法。

可是无论是组织培养还是无菌播种,在培育幼苗的过程中都会有褐变现象的发生,这在一定程度上影响了培苗的产量和质量。

本文系统地综述了蝴蝶兰人工繁殖过程中发生褐变的机理及各种行之有效的控制措施,以期望为广大从事蝴蝶兰繁殖工作者提供帮助。

1 褐变的机理褐变是指在人工繁殖过程中,蝴蝶兰从自身表面不断向培养基释放褐色物质,最终使培养基变成褐色,反过来毒害自身导致其死亡的一种现象。

现在理论上认为褐变现象的发生,是由于人们在建立外植体无菌体系时破坏了切口附近的细胞膜结构,使得原本被质膜分隔在完整组织以及细胞中的酚类化合物外溢与多酚氧化酶(PPO)相遇,2者在有氧条件下于切口表面发生催化反应形成棕褐色的醌类物质和水,而醌类物质在酶的作用下会与蛋白质发生聚合形成黑褐色物质羟醌与黑色素等物质[1]。

正是由于这些黑褐色物质的存在,组织中其他酶的活性受到了抑制,从而引起代谢活动紊乱导致组织生长停滞最终死亡。

同理,这也说明了为什么正常的蝴蝶兰组织中,底物、氧气、PPO也同时存在但却并不发生褐变的原因。

2 褐变与相关酚类及酶类的关系由褐变机理可以看出,褐变现象是一个复杂的生理代谢过程,其发生必须具备3个条件即底物、酶和氧。

褐变的天然底物是酚类,而催化酚酸类物质合成和氧化的酶则分别是苯丙氨酸解氨酶(PAL)和PPO,氧则是由过氧化物酶(POD)利用切割时释放的H2O2催化产生。

植物组培中褐变的原因及其预防措施录入时间:2010-10-21 9:07:57 来源:植物组培网褐变是指在组织培养过程中,培养材料向培养基中释放褐色物质,致使培养基逐渐变成褐色,培养材料也慢慢变褐而死亡的现象。

1、褐变的原因很多植物尤其是木本植物体内含有较多的酚类化合物。

在完整植物体的细胞中,酚类化合物和多酚氧化酶分隔存在,因此比较稳定。

当外植体切割后,切口附近细胞的分割效应被打破,酚类化合物被多酚氧化酶氧化形成褐色的醌类化合物,醌类化合物又会在酪氨酸酶的作用下,与外植体组织中的蛋白质发生聚合,进一步引起其他酶系统失活,导致组织代谢紊乱,生长受阻,最终逐渐死亡。

2、影响褐变的因素(1)植物基因型在不同植物或同种植物不同基因型的组培过程中,褐变发生的频率和严重程度存在很大的差异,这是由于各种植物所含的单宁及其他酚类化合物的数量不同。

一般木本植物的酚类化合物含量比草本植物高,更易发生褐变现象。

核桃的单宁含量很高,不仅在接种初期发生褐变,在形成愈伤组织后还会因为褐变而死亡;苹果进行茎尖培养时,不同品种之间褐变的程度也不一样。

对葡萄的研究也发现类似情况。

(2)外植体的生理状态外植体的生理状态不同,接种后褐变程度不同。

一般外植体的老化程度越高,其木质素的含量也越高,也就越容易褐变,成龄材料一般均比幼龄材料褐变严重。

另外切口越大,酚类物质的被氧化面也越大,褐变程度就会更严重。

因此外植体的受伤程度对褐变的产生具有明显的影响,伤口加剧褐变的发生。

仙客来小叶诱导时,整片叶接种较分成多块褐变要轻。

除机械损伤外,各种消毒剂对外植体的伤害也会引起褐变,对于不易褐变的种类,用升汞消毒后,一般不会引起褐变,若用次氯酸钠进行消毒,则很容易引起褐变的发生。

(3)取材时间和部位在不同的生长季节,植物体内酚类化合物含量和多酚氧化酶的活性不同。

实验表明在苹果和核桃上,冬、春季取材褐变死亡率最低,夏季取材很容易褐变。

在取材部位上幼嫩茎尖比其他部位褐变程度低,木质化程度高的节段在进行药剂消毒处理后褐变现象更为严重。

蝴蝶兰的组织培养技术蝴蝶兰的组织培养技术蝴蝶兰为兰科多年生附--生草本,又名蝶兰,是兰科植物中栽培最为广泛的种类之一,主要分布在热带及亚热带地区。

其花形奇特,色彩艳丽,花期持久,素有“兰中皇后”的美誉,具有极高的观赏和经济价值,在国内外花卉市场上极受欢迎。

蝴蝶兰是单茎气生兰,植株上极少发育侧枝,比其他种类的兰花更难于进行常规无性养殖。

组织培养是建立蝴蝶兰快速养殖无性系的重要手段。

1 外植体的选择蝴蝶兰的茎尖、茎段、叶片、花梗侧芽、花梗节间、根尖等部位都已有培养成功的报道,方法各异,难度各有高低。

蝴蝶兰不同外植体的成活率有差异,其中花梗侧芽的成活率最高,达75%;其次为花梗,成活率为 62.5%;叶片和根尖最差,分别为12.5%和 7.5%。

针对不同外植体,取材方法也不同,通常取花梗节之间1~2cm长的幼嫩部分,切取长 2~3mm 的切段作为外植体。

2 基本培养基的选择蝴蝶兰组织培养所采用的基本培养基包括 MS、1/2MS、VW、B5、KC、花宝及其改良型等,其中1/2MS对蝴蝶兰原球茎增殖效果最好。

3 外源激素的选择目前常使用的外源激素主要是生长素类(如IAA、2,4-D和NAA)和细胞分裂素类(如BA、ZT、KT)。

蝴蝶兰组织培养中常用的细胞分裂素为 6-BA,较高浓度(1~8mg/L)的 6-BA 能促进蝴蝶兰原球茎增殖,较低浓度(0.1~0.5mg/L)的 6-BA 则能促进原球茎分化。

适宜浓度的 6-BA 配合较低浓度的 NAA,更有利于原球茎的增殖,2.0mg/L 6-BA 和 0.3mg/L NAA配合使用是蝴蝶兰原球茎增殖的最佳组合。

4 培养基添加物对蝴蝶兰增殖和分化的影响蝴蝶兰组织培养中常加入一些天然物质如椰乳、香蕉泥、番茄汁、苹果汁等,这些物质能提供一些必要的微量营养成分、生理活性物质和生长激素等,如加入100~200mg/L香蕉泥,具有较大的 pH 缓冲作用,有利于兰科植物的壮苗和生根。