刘邓大军渡黄河

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:29

参观刘邓大军渡黄河纪念馆心得体会景阳冈旅游区王涛为深入开展好“两学一做”学习教育,7月2日,旅游局党支部组织全体党员干部参观刘邓大军渡黄河纪念馆,缅怀先烈丰功伟绩,接受爱国主义教育。

在纪念馆,讲解员利用丰富翔实的历史资料再现历史场景,为大家详细介绍了刘邓大军强渡黄河的事迹,展示了刘伯承、邓小平两位首长非凡的战略胆识和卓越的政治军事才能,展示了刘邓大军的指战员们、无数革命先烈不怕牺牲、艰苦创业的英雄业绩,展示了刘邓大军所向披靡、战无不胜的英雄气概。

听了讲解员的介绍,大家对来之不易的革命胜利有了更加清醒的认识,对烈士们前仆后继奋勇杀敌、人民群众积极支援前线的英雄事迹有了更深刻的体会。

在解说员的带领下,我们参观了所有的展厅。

看到了显示当年强渡黄河的大型壁画、大量图片、文字资料及实物,生动再现了刘邓大军强渡黄河的动人场景,再现了战争年代老区人民和子弟兵鱼水深情;微暗的光线下,看到了电光呈现模拟的战争场景,使人身临其境;看到了当年刘邓大军简陋的作战指挥部、战士们战争用过的弹壳、穿过的草鞋、渡河的老船等。

刘邓大军在艰难困苦、敌我力量悬殊的情况下,凭借不屈的革命精神和艰苦的战斗,战胜了比我军武器装备强大的国民党军。

望着墙上刻着的一位位英雄的名字,大家心生敬仰之情,对来之不易的革命胜利有了更加清醒的认识,对烈士们前仆后继奋勇杀敌、人民群众积极支援前线的英雄事迹有了更深刻的体会,深深感到今天的幸福生活来之不易。

黄河滔滔,犹现当年铁军强渡雄风;旌旗猎猎,畅抒后世英才奋发豪情。

参观结束后,在纪念馆前,党员们在党旗下进行庄严的宣誓,重温入党誓词,回顾感受革命前辈解放战争时期打击国民党反动派的艰辛历程和革命烈士的英勇情怀。

在对照党章规定的党员义务和对党员的基本要求,我发现自己在思想上还有较大差距,我对问题产生的原因和解决办法进行了客观的分析,现就以下几个方面向组织进行思想汇报:存在的主要问题1、自我要求不够,学习有待加强。

三路大军挺进中原(1947年6~12月)1947年6至12月,人民解放军晋冀鲁豫野战军主力(简称刘邓大军)、陈谢集团(简称陈谢大军)与华东野战军主力(简称陈粟大军)强渡黄河,进击中原国民党军的战略进攻战役。

1947年6月30日夜,刘邓大军由鲁西南强渡黄河,随即发动鲁西南战役,先后攻克郓城、定陶,收复曹县,在国民党军企图增援时,迅速集中兵力,先打头(六营集),后打尾(金乡北援之敌),围攻羊山集,为挺进大别山地区打开了通道。

此后,国民党军调动14万兵力,企图合击堵住南线缺口。

8月7日,刘邓大军在华东野战军外线兵团的配合下,果断跳出国民党军的合击圈;8月11日越过陇海路,跨过黄泛区,月底到达大别山。

9月上旬,国民党军进入大别山“追剿”。

刘邓大军采取避强打弱的方针,集结主力,在商城、光山地区连打三仗,歼灭国民党军一部。

10月初,主力向国民党军兵力薄弱的大别山以南地区展开,先后于张家店、高山铺等地作战。

经过两个多月的转战,刘邓大军共歼灭国民党军3万余人,解放县城24座,建立了33个县的民主政权,成立了鄂豫、皖西两个区党委和军区。

陈谢集团于8月22日夜开始,自晋南、豫北强渡黄河,挺进豫西。

至8月底,先后攻克新安、渑池、洛宁等城镇,迫使胡宗南部主力由陕北南撤。

9月2日,陈谢大军除留一部外,主力自洛阳地区向豫陕边挺进,另一部回头东进,配合第38军于17日攻克陕县,迫使国民党军仓促调兵布防西安与潼关地区。

此时的陈谢大军主力却已于9月下旬隐蔽东返,向伏牛山东麓开进。

10月中旬,国民党军分别在洛阳和潼关集中兵力,企图东西对进夹击。

陈谢大军兵分三路,一路留陇海路牵制国民党军,一路向陕南发展,主力越陇海路南下,向豫西南展开攻势,至11月上旬,连克数城,以“牵牛战术”调动分散并疲惫国民党军。

经三个多月作战,共歼灭国民党军近5万人,解放县城36座,建立豫陕鄂边区行政公署及39个县政权。

为协同作战,9月2日,陈毅、粟裕率领华东野战军一部由寿张地区渡过黄河,与在黄河以南的华东野战军外线兵团和晋冀鲁豫野战军一部会合,随即在沙土集歼灭国民党军一个整编师。

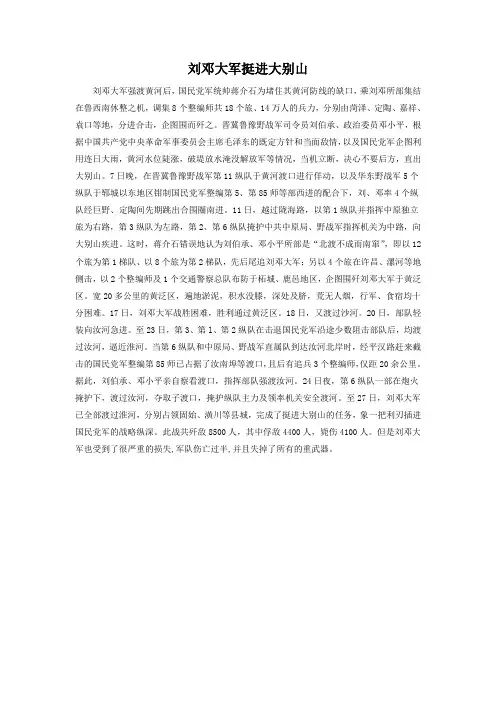

刘邓大军挺进大别山刘邓大军强渡黄河后,国民党军统帅蒋介石为堵住其黄河防线的缺口,乘刘邓所部集结在鲁西南休整之机,调集8个整编师共18个旅、14万人的兵力,分别由菏泽、定陶、嘉祥、袁口等地,分进合击,企图围而歼之。

晋冀鲁豫野战军司令员刘伯承、政治委员邓小平,根据中国共产党中央革命军事委员会主席毛泽东的既定方针和当面敌情,以及国民党军企图利用连日大雨,黄河水位陡涨,破堤放水淹没解放军等情况,当机立断,决心不要后方,直出大别山。

7日晚,在晋冀鲁豫野战军第11纵队于黄河渡口进行佯动,以及华东野战军5个纵队于郓城以东地区钳制国民党军整编第5、第85师等部西进的配合下,刘、邓率4个纵队经巨野、定陶间先期跳出合围圈南进。

11日,越过陇海路,以第1纵队并指挥中原独立旅为右路,第3纵队为左路,第2、第6纵队掩护中共中原局、野战军指挥机关为中路,向大别山疾进。

这时,蒋介石错误地认为刘伯承、邓小平所部是“北渡不成而南窜”,即以12个旅为第1梯队、以8个旅为第2梯队,先后尾追刘邓大军;另以4个旅在许昌、漯河等地侧击,以2个整编师及1个交通警察总队布防于柘城、鹿邑地区,企图围歼刘邓大军于黄泛区。

宽20多公里的黄泛区,遍地淤泥,积水没膝,深处及脐,荒无人烟,行军、食宿均十分困难。

17日,刘邓大军战胜困难,胜利通过黄泛区。

18日,又渡过沙河。

20日,部队轻装向汝河急进。

至23日,第3、第l、第2纵队在击退国民党军沿途少数阻击部队后,均渡过汝河,逼近淮河。

当第6纵队和中原局、野战军直属队到达汝河北岸时,经平汉路赶来截击的国民党军整编第85师已占据了汝南埠等渡口,且后有追兵3个整编师,仅距20余公里。

据此,刘伯承、邓小平亲自察看渡口,指挥部队强渡汝河。

24日夜,第6纵队一部在炮火掩护下,渡过汝河,夺取子渡口,掩护纵队主力及领率机关安全渡河。

至27日,刘邓大军已全部渡过淮河,分别占领固始、潢川等县城,完成了挺进大别山的任务,象一把利刃插进国民党军的战略纵深。

新世孙吴——刘伯承戎马一世,勤学一生;施计用兵,略胜孙吴;指挥若定,出神入化;雄才大略,古名将风。

刘伯承(1892~1986),中华人民共和国元帅,中国人民解放军创始人和领导人,现代军事家。

1911年参加辛亥革命,入学生军,参加了护国、护法战争。

加入中国共产党后,组织过沪顺起义、南昌起义,先后任过中央红军总参谋长、八路军一二九师师长、第二野战军司令员、军事学院院长、中央军委副主席等职。

他对中国革命军队的建立和壮大,对革命战争的胜利和新中国的成立,对我军向正规化现代化的迈进都作出了不朽的贡献。

1.坎坷一生元帅路刘伯承,原名明昭,出身于四川开县张家坝一户贫苦农民家庭。

上过私塾,读过高小,后考入官立中学。

辛亥革命爆发时,刘伯承已经十九岁,他立即加入到推翻封建统治的斗争中,参加了学生军,次年入重庆陆军将校学堂速成班,毕业之后被分到蜀军第五师任司务长。

护国战争爆发后,他又改任排长,由于作战勇敢,他被火线提升为连长,可是蜀军很快被袁世凯的军队打败了,就连指挥讨袁的蜀军总司令熊克武也被打跑了。

部队失散,刘伯承回家暂避,不久,救国心切的刘伯承再次出来投身到革命斗争之中。

1916年,在讨袁护国斗争中,刘伯承组织起四川护国军第四支队,很快这支队伍发展到两千余人。

他率军攻下丰都,在反动军队的反扑他负重伤失去了右眼。

然而,由于他指挥有方,作战勇敢,年仅二十四岁的刘伯承落下了川军名将的美称。

刘伯承在川军中战斗了十年,参加了护国、护法战争,也参加了军阀之间的战争。

他看到战争给老百姓带来的是痛苦和灾难深感不安。

1926年,刘伯承在吴玉章等人的引导下接受了马克思主义并加入了中国共产党。

受党的委托,为配合北伐战争,他与杨阐公一起组织了沪州、顺义起义。

蒋介石叛变革命,国共合作破裂之后,刘伯承从四川东下,奉党的指示,到南昌与朱德等将一起组织了南昌起义。

起义失败之后,刘伯承等人潜往香港,1927年冬转到上海。

在上海躲避期间,正遭通缉的刘伯承被染上恶习的儿子告发,几遭逮捕。

刘邓大军强渡黄河,开进鲁西南,开了人民解放军战略进攻的序幕。

1947

年6月,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军主力12万人,一举突破黄河天险,揭开了中国人民解放军战略进攻的序幕。

1947年8月27日,晋冀鲁豫野战军司令员刘伯承、政治委员邓小平率部队渡过淮河,进入大别山区,完成了千里跃进的任务。

刘邓大军兵分三路千里跃进大别山,历时21天,行程千里,先后解放11座县城。

在全面内战爆发前夕,毛泽东和中共中央军委即从争取有利的战略地位着眼,制定了外线作战方针。

出击中原、进军大别山即是这一部署的重要内容之一。

中央军委在制定进军中原战略部署后,即对由哪支野战军出击大别山有所规划。

在国民党军重点进攻山东的情况下,华东野战军一时难以承担外线作战、出击大别山的战略任务。

与此相反,刘邓大军正面敌军较少,1947年春,刘邓大军北渡黄河后,蒋介石认为已将解放军驱过黄河,在建立所谓的“黄河防线”后,再难南渡,从而敢将原用于对付刘邓大军的王敬久集团调用于山东战场。

国民党这种两翼进攻、中间防御,状如哑铃的战略体系,正利于刘邓大军中间突破,一举扭转战局。

正是在这种背景下,5月4日,中央军委改变计划,决定由刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军独立经营中原,并提出出大别山的可能。

1947年6月30日,刘邓大军强渡黄河,发起鲁西南战役。

随后,毛泽东又指示陈赓、谢富治集团渡黄河南进,向豫西、陕南、鄂北进击。

至此,排除了刘邓大军出豫西的可能。

8月上旬,刘邓大军自鲁西南向大别山跃进,开始了人民解放战争史上的历史性转折。

刘邓大军渡黄河默读课文想想事情的起因经过结果分别泥地小标题写“非兵”王怀信老人说,1947年的时候,他23岁。

当时他们家就在现在的“将军渡”附近,那时不叫“将军渡”,叫孙口,是个渡口。

说是个家,当时也就是在黄河河滩边上搭个棚子,在河滩里种点庄稼,平时以摆渡为生,黄河水没个准儿,滚来滚去,一涨水棚子就被冲走了,是居无定所呀!有一天,曾司令来了,要他去当“非兵”。

什么是“非兵”?笔者很不理解,同去的当地同行“翻译”说,“非兵”就是“水兵”,也就是船工,当地方言,常把“水”念作“非”。

那“曾司令”又是谁呢?台前县档案馆提供的一份资料中显示,这“曾司令”就是当时设在这里的“黄河河防指挥部”的司令曾宪辉,是专门负责刘邓大军渡河准备工作的。

“黄河河防指挥部”下设7个大队和1个独立营,四大队和独立营驻防孙口。

刘伯承、邓小平渡黄河前召开动员大会。

笔者问老人家,怎么当上“非兵”的?老人说,当“非兵”是有条件的,曾司令说,要不怕死,还得年轻,能摆渡、会凫水才行。

他从小生活在黄河岸边,抛锚划桨、推舵使船都会,就被选上了。

当了“非兵”就是当了兵,管饭,发饷,跟正规部队一样的待遇,还全家光荣。

全村那么多人,只挑了30个。

老人感慨:“唉,都死了,30个人现在就剩下我了!”老人还说,他年轻的时候,浑身是劲,很能凫水。

当“非兵”是有规矩的,穿着统一的衣服,晚上也不能回家,啥时候下河,啥时候摆船,都得听使唤,还经常操练,练划船、凫水。

渡船说到渡船,王怀信老人说,老百姓家里的老船,早被国民党军破坏了。

解放军用的渡船,大多是后来新造的。

新造那个船,大的一次能运一连人,最小的也能坐十几个人。

他们“非兵”专管摇船,最大的船上有10名“非兵”,一般一只船上有六七名“非兵”。

当时,在台前县先后兴建了十里井、林楼、张堂、孙口、毛河(后移陈楼)5处造船厂,沿黄河10里以内的群众主动把自家的大树砍伐,运送到造船厂。

在孙口附近兴建的造船厂规模最大,开始设在毛河村后树荫下,刚刚施工,就被国民党军的飞机发现目标,盘旋轰炸,造船工人们冒着生命危险,将设备迅速转移到面积大、树木茂密的陈楼村西林带里,继续施工。

刘邓大军渡黄河课文_刘邓大军渡黄河教学设计课文《刘邓大军渡黄河》出自六年级下册语文课文,其原文如下:【课文】1947年6月,在鲁西南前线,刘伯承司令员、邓小平政委率领12万大军,悄悄逼近国民党重兵把守的黄河防线。

6月30日夜,刘邓大军开始强渡黄河。

几天后的一个夜晚,刘伯承、邓小平来到黄河北岸的渡口。

滔滔黄河水,像一条蜿蜒的巨蟒,躺在广阔无垠的华北平原上,在朦胧的月光下滚滚向东流去。

夜色苍茫中,船工从苇丛深处推出一只只平头木船,刘伯承、邓小平敏捷地跳上船去,并肩站在船头。

船像离弦之箭,向黄河南岸急驶而去。

突然,两架敌人的侦察机,沿黄河由西向东飞来,一路投下许多照明弹,顿时打破了夜的沉静。

这时,站在船头、解开外衣的邓小平,见敌机临空,谈笑风生地对刘伯承说:“敌人怕我们渡河寂寞,特地给点亮了‘天灯’。

等他们叫来轰炸机,我们全军已渡河完毕了!”“是啊!”刘伯承司令员用手推推眼镜,赞同地说,“不明修栈道,怎么能暗度陈仓呢!”说完,他俩相视而笑。

刘伯承、邓小平显得那样轻松,胸有成竹。

其实,为了使部队能顺利渡过黄河,他们精心部署,可一点儿都不轻松啊!渡河之前,刘伯承、邓小平把12万野战军主力集结起来,而让太行军区、冀南军区部队伪装成主力,在豫北发起攻势,跟敌人打得难解难分,同时指挥豫皖苏军区部队向开封以南地区佯施攻势,以转移敌人视线。

此时,真正的主力部队正夜以继日地进行渡河的准备工作。

指挥部设在一所农民的房子里,泥坯墙,茅草顶,房间不大,四壁钉满了地图,中间摆着4张方桌,桌上铺着黄呢军毯。

邓小平坐在桌子的一头,仔细地看着地图。

刘伯承则双手叉在腰间,在屋里踱步沉思。

就这样,刘伯承和邓小平在这间小小的指挥所里,筹划出了一整套切实可行的战略战术。

当太行、冀南和豫皖苏部队同敌人连续打了几天几夜,把敌人打得晕头转向,弄不清我军主力行动方向时,国民党郑州前线司令部却发表电讯,说什么刘邓的军队南进受挫,被迫“西窜”。

可见,刘邓大军“明修栈道”的战术已经奏效。

1947年6月30日,人民解放军晋冀鲁豫野战军主力强渡黄河千里挺进大别山,将战争引向国民党统治区,揭开了中国人民解放军战略进攻的序幕。

刘邓大军冲破敌人的围追堵截,纵横驰骋于江淮河汉之间,吸引和调动国民党南线全部兵力于周围,建立了拥有

红28军和李先念领导的新四军第5师都先后在此建立过根据地。

每次战略转移后国民党卷土重来,对根据地人民实行骇人听闻的反攻清算,革命力量几被消灭殆尽,白色恐怖下老百姓都被杀怕了。

为防止革命势力再起,国民党实行保甲联防“五家连坐”,并建有危害极大的各级民团组织。

刘邓大军血铸军纪的故事

※文/张应松 胡遵远

中继续发扬优良传统,不忘初

心、牢记使命,珍惜荣誉、永

葆本色,为积极巩固扩展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接

工作,作出自己的贡献。

(张继刚)

45

46

47才放下心来。