刘邓大军渡黄河

- 格式:ppt

- 大小:546.50 KB

- 文档页数:10

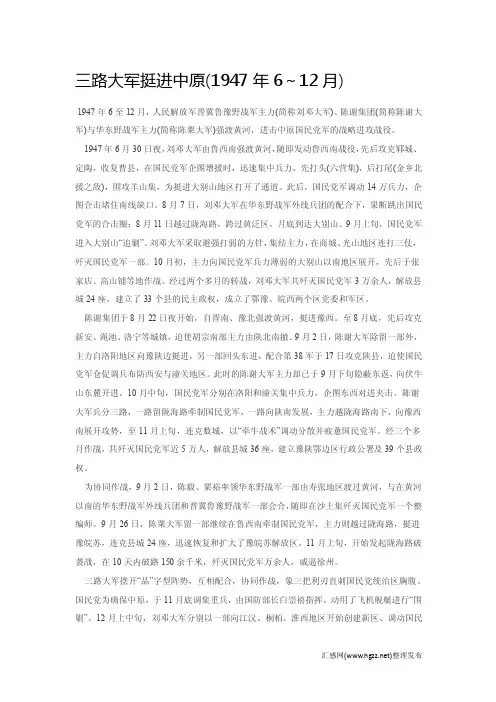

三路大军挺进中原(1947年6~12月)1947年6至12月,人民解放军晋冀鲁豫野战军主力(简称刘邓大军)、陈谢集团(简称陈谢大军)与华东野战军主力(简称陈粟大军)强渡黄河,进击中原国民党军的战略进攻战役。

1947年6月30日夜,刘邓大军由鲁西南强渡黄河,随即发动鲁西南战役,先后攻克郓城、定陶,收复曹县,在国民党军企图增援时,迅速集中兵力,先打头(六营集),后打尾(金乡北援之敌),围攻羊山集,为挺进大别山地区打开了通道。

此后,国民党军调动14万兵力,企图合击堵住南线缺口。

8月7日,刘邓大军在华东野战军外线兵团的配合下,果断跳出国民党军的合击圈;8月11日越过陇海路,跨过黄泛区,月底到达大别山。

9月上旬,国民党军进入大别山“追剿”。

刘邓大军采取避强打弱的方针,集结主力,在商城、光山地区连打三仗,歼灭国民党军一部。

10月初,主力向国民党军兵力薄弱的大别山以南地区展开,先后于张家店、高山铺等地作战。

经过两个多月的转战,刘邓大军共歼灭国民党军3万余人,解放县城24座,建立了33个县的民主政权,成立了鄂豫、皖西两个区党委和军区。

陈谢集团于8月22日夜开始,自晋南、豫北强渡黄河,挺进豫西。

至8月底,先后攻克新安、渑池、洛宁等城镇,迫使胡宗南部主力由陕北南撤。

9月2日,陈谢大军除留一部外,主力自洛阳地区向豫陕边挺进,另一部回头东进,配合第38军于17日攻克陕县,迫使国民党军仓促调兵布防西安与潼关地区。

此时的陈谢大军主力却已于9月下旬隐蔽东返,向伏牛山东麓开进。

10月中旬,国民党军分别在洛阳和潼关集中兵力,企图东西对进夹击。

陈谢大军兵分三路,一路留陇海路牵制国民党军,一路向陕南发展,主力越陇海路南下,向豫西南展开攻势,至11月上旬,连克数城,以“牵牛战术”调动分散并疲惫国民党军。

经三个多月作战,共歼灭国民党军近5万人,解放县城36座,建立豫陕鄂边区行政公署及39个县政权。

为协同作战,9月2日,陈毅、粟裕率领华东野战军一部由寿张地区渡过黄河,与在黄河以南的华东野战军外线兵团和晋冀鲁豫野战军一部会合,随即在沙土集歼灭国民党军一个整编师。

刘邓大军渡黄河缩写作文一场战役,承载着一段历史;一段历史,承载着无数生命;无数生命,承载着数不清的辉煌。

一场辉煌的战役,是用鲜血与生命换来的。

一踏进展厅大门,我就被陈毅、粟裕、谭震林的铜像吸引了。

一位真正的英雄,是不需要用铜像来铭记的,而铜像的存在,使他们在我们心中增加了几分重量。

他们高大的身躯矗立在那里,望着远方,似乎在望着革命胜利的曙光。

铜像虽然高大,但远不如我们心中的形象。

在解说员的带领下,我们参观了所有的展厅。

昏暗的光线、微黄的背景,让人身临其境。

漆黑的子弹壳、残破不堪的草鞋、简陋的指挥部、敌我悬殊的力量,无不让我们怀疑这场战役能否打赢。

但事实证明,我们赢了。

虽然武器装备不精良,虽然穿着单薄的草鞋,虽然敌我力量悬殊,但我们赢了,凭借不屈的革命精神和艰苦的战斗,漂亮地赢了。

望着墙上刻着的一位位英雄的名字,我心生敬仰之情,在心底默默为他们祈祷。

一直向前走,我们来到了全景画馆。

首先映入眼帘的是战火初起的场面,接着传来了轰隆隆的炮声。

满地的子弹壳、远处河里炸起的水花、广播里深情的讲说,仿佛把我们带到了那个时代。

偶尔传来的一阵炮火声,让我们胆战心惊。

我们心中想,革命先烈是凭着何等的勇气才打赢了这场艰苦的战役?怀着对革命先烈的敬仰,我们走出了纪念馆的大门。

今年3月的一天,我和一些同事来到沙河崖村,参观了刘邓大军渡河指挥部遗址。

走近沙河崖村,赵王河在村东头蜿蜒而过。

村中间是一条南北街道。

在街道东侧,一座青砖院落与众不同,黑色的大门北侧墙上,红色的“国防教育基地”几个大字格外引人注目。

来到院落前发现,指挥部大门坐北朝南,紧邻村庄的东西大街。

过了这道门向北,是一个长长的胡同。

进入胡同,我们一直朝里走,看到有一个古朴的农家四合院落。

院前有一座令人肃然起敬的石碑,上书“刘邓大军强渡黄河指挥部旧址”,题写人为原国防部长迟浩田将军。

出自《史记*淮阴侯列传》,原指从正面迷惑敌人,用来掩盖自己的攻击路线,而从侧翼进行突然袭击。

概述刘邓大军强渡黄河的背景,战略意图和历史意义位于台前县东南约10公里的孙口渡口,是当年刘邓大军强渡黄河时的主要渡河点之一。

1947年7月初,刘伯承、邓小平就是从这里渡过黄河,率军南征的。

当地群众为了让后人记住这一事件,把孙口渡口称为“将军渡”。

一、强渡黄河的条件首先,从军事上分析。

内战爆发前后,中共中央和毛泽东同志正确分析了国共双方的实力,确立了战略上藐视敌人,战术上重视敌人的根本战略思想,制定了以消灭敌人有生力量为主要目标,以运动战为主、以游击战为辅的作战方法和集中优势兵力、各个歼灭敌人的作战原则。

按照中共中央的既定方针,人民解放军经过一年的内线作战,不仅粉碎了国民党军队的全面进攻,也使其在重点进攻中屡遭惨败,取得了消灭国民党军队112万人的重大战果,国共双方军事力量对比发生重大变化。

国民党军队的总兵力由战争开始时的430万减至373万,其中正规军由200万减至150万;人民解放军总兵力由127万增至195万,其中野战军由61万增至100万以上。

在机动兵力上,人民解放军在数量上已经超过国民党的军队。

这是刘邓大军强渡黄河,使解放战争由战略防御转入战略进攻的军事条件。

其次,从政治上分析。

中共中央确定了放手发动群众,建立最广泛的民族民主统一战线,彻底孤立国民党反动集团的原则,并针对农村、城市和国民党军队等不同情况,分别制定了不同的统战政策。

在解放区,广泛进行土地改革,到1947年2月,各解放区约有2/3的地区解决了农民的土地问题,实现了“耕者有其田”,广大农民群众为保卫胜利成果,参军参战和支前的热情空前高涨,根据地更加巩固。

在国民党统治区,广大人民群众和爱国民主人士,一方面出于对国民党统治集团的内战、卖国政策的强烈愤慨,另一方面受共产党统战政策的感召,反美反蒋的爱国民主运动风起云涌,大规模的群众运动此伏彼起。

至1947年初,逐步形成了配合人民解放军作战的第二条战线,使国民党统治集团深深陷入到革命力量的两面夹击之中。

刘邓大军强度黄河观后感

看了刘邓大军强渡黄河的故事,那叫一个热血沸腾啊!

以前,黄河就像个超级大障碍横在那儿。

国民党还觉得靠着黄河天险,能把咱解放军给挡住呢,真是小瞧了咱。

刘邓大军那可是气势如虹啊。

战士们一个个就像是开了挂一样。

在渡河的时候,那场面,枪林弹雨的,子弹就跟不要钱似的在河面乱飞。

可咱解放军战士呢,眼睛都不眨一下。

他们划着小船,就朝着对岸冲。

那小船在黄河的大浪里就像一片片小树叶似的,晃得厉害,但战士们的决心稳得很。

指挥员们也超酷。

他们在岸边有条不紊地指挥着,就像下棋的高手,每一步都计算得精准无比。

我就想啊,在那种紧张时刻,他们得多镇定才能做到这样。

再看那些战士,他们相互配合默契得不像话。

前面的人划船,后面的人拿着枪射击,为渡河的战友掩护。

每个人都知道自己的任务,没有一个人掉链子。

这就像一场超级刺激的团队比赛,他们要是输了,可就不只是比赛那么简单,那是关系到好多人的命运呢。

当看到战士们成功登上对岸的时候,我都忍不住想欢呼。

他们就像一把锋利的刀,一下子就插进了敌人的防线里。

这一渡啊,不仅仅是渡过了一条河,那是把希望和胜利的曙光给渡到了广大的土地上。

这也让我知道,只要有坚定的信念,有不怕死的勇气,还有团结协作的精神,再大的困难都能被踩在脚下。

咱现在的好日子,那可都是这些英雄们用命换来的。

这刘邓大军强渡黄河的事儿啊,得永远被铭记,他们的精神也得一直传承下去,咱可不能忘了这些英雄好汉的壮举。

《刘邓大军渡黄河》读后感篇一《刘邓大军渡黄河》读后感读了《刘邓大军渡黄河》这篇文章,我真的是感慨万千啊!你说这刘邓大军,那可真是牛掰!在那么艰难的情况下,毅然决然地决定渡黄河,这得需要多大的勇气和决心啊!也许在当时,很多人都觉得这简直是天方夜谭,不可能完成的任务。

但人家就是做到了,凭啥?就凭那股子不怕死、不服输的劲儿!我想象着那个场景,黄河水滔滔,浪花滚滚,战士们一个个目光坚定,丝毫没有退缩的意思。

可能他们心里也在打鼓,也在害怕,但是他们知道,这一步必须迈出去!这让我想到了自己,遇到点小困难就想打退堂鼓,跟这些英雄比起来,我简直弱爆了!他们渡黄河的时候,那场面得多惊险啊!说不定稍有不慎就会被黄河水给吞了。

我就在想,要是我在现场,我能有那样的胆量吗?也许能,也许不能,我自己都不敢确定。

刘邓大军渡黄河这事儿,真的给我们上了一堂生动的课。

让我们知道,啥叫勇气,啥叫坚持。

他们的故事告诉我们,只要有信念,没啥是干不成的!难道不是吗?这一路,他们走得太不容易了,可正是因为不容易,才更显得伟大!我觉得,我们得好好记住这段历史,记住这些英雄,不能让他们的付出白费!篇二《刘邓大军渡黄河》读后感哎呀妈呀,读了《刘邓大军渡黄河》,我这小心脏被震撼得不要不要的!你瞧瞧,刘邓大军那可是在枪林弹雨中勇往直前啊!他们难道不怕死?我觉得可能也怕,但他们更怕国家没了希望,人民没了未来。

这是一种啥精神?这就是大无畏的精神,是为了理想啥都能豁出去的精神!黄河那水多凶猛啊,就跟个张牙舞爪的怪兽似的。

可刘邓大军愣是没被它吓住,“噗通噗通”就跳进水里往前冲。

我就在想,他们难道是铁打的?难道不会累?也许他们也累,也想停下来歇歇,可形势不允许啊!他们的行动让我反思自己,我平常遇到点事儿就哼哼唧唧的,这也不行,那也不行。

跟人家刘邓大军比,我这算啥呀?我真觉得自己太怂了!想想看,要是没有他们的英勇无畏,咱们能有现在的好日子过?我看够呛!所以说,咱们得感恩,得记住他们的功绩。

刘邓大军强渡黄河,开进鲁西南,开了人民解放军战略进攻的序幕。

1947

年6月,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军主力12万人,一举突破黄河天险,揭开了中国人民解放军战略进攻的序幕。

1947年8月27日,晋冀鲁豫野战军司令员刘伯承、政治委员邓小平率部队渡过淮河,进入大别山区,完成了千里跃进的任务。

刘邓大军兵分三路千里跃进大别山,历时21天,行程千里,先后解放11座县城。

在全面内战爆发前夕,毛泽东和中共中央军委即从争取有利的战略地位着眼,制定了外线作战方针。

出击中原、进军大别山即是这一部署的重要内容之一。

中央军委在制定进军中原战略部署后,即对由哪支野战军出击大别山有所规划。

在国民党军重点进攻山东的情况下,华东野战军一时难以承担外线作战、出击大别山的战略任务。

与此相反,刘邓大军正面敌军较少,1947年春,刘邓大军北渡黄河后,蒋介石认为已将解放军驱过黄河,在建立所谓的“黄河防线”后,再难南渡,从而敢将原用于对付刘邓大军的王敬久集团调用于山东战场。

国民党这种两翼进攻、中间防御,状如哑铃的战略体系,正利于刘邓大军中间突破,一举扭转战局。

正是在这种背景下,5月4日,中央军委改变计划,决定由刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军独立经营中原,并提出出大别山的可能。

1947年6月30日,刘邓大军强渡黄河,发起鲁西南战役。

随后,毛泽东又指示陈赓、谢富治集团渡黄河南进,向豫西、陕南、鄂北进击。

至此,排除了刘邓大军出豫西的可能。

8月上旬,刘邓大军自鲁西南向大别山跃进,开始了人民解放战争史上的历史性转折。

刘邓大军渡黄河默读课文想想事情的起因经过结果分别泥地小标题写“非兵”王怀信老人说,1947年的时候,他23岁。

当时他们家就在现在的“将军渡”附近,那时不叫“将军渡”,叫孙口,是个渡口。

说是个家,当时也就是在黄河河滩边上搭个棚子,在河滩里种点庄稼,平时以摆渡为生,黄河水没个准儿,滚来滚去,一涨水棚子就被冲走了,是居无定所呀!有一天,曾司令来了,要他去当“非兵”。

什么是“非兵”?笔者很不理解,同去的当地同行“翻译”说,“非兵”就是“水兵”,也就是船工,当地方言,常把“水”念作“非”。

那“曾司令”又是谁呢?台前县档案馆提供的一份资料中显示,这“曾司令”就是当时设在这里的“黄河河防指挥部”的司令曾宪辉,是专门负责刘邓大军渡河准备工作的。

“黄河河防指挥部”下设7个大队和1个独立营,四大队和独立营驻防孙口。

刘伯承、邓小平渡黄河前召开动员大会。

笔者问老人家,怎么当上“非兵”的?老人说,当“非兵”是有条件的,曾司令说,要不怕死,还得年轻,能摆渡、会凫水才行。

他从小生活在黄河岸边,抛锚划桨、推舵使船都会,就被选上了。

当了“非兵”就是当了兵,管饭,发饷,跟正规部队一样的待遇,还全家光荣。

全村那么多人,只挑了30个。

老人感慨:“唉,都死了,30个人现在就剩下我了!”老人还说,他年轻的时候,浑身是劲,很能凫水。

当“非兵”是有规矩的,穿着统一的衣服,晚上也不能回家,啥时候下河,啥时候摆船,都得听使唤,还经常操练,练划船、凫水。

渡船说到渡船,王怀信老人说,老百姓家里的老船,早被国民党军破坏了。

解放军用的渡船,大多是后来新造的。

新造那个船,大的一次能运一连人,最小的也能坐十几个人。

他们“非兵”专管摇船,最大的船上有10名“非兵”,一般一只船上有六七名“非兵”。

当时,在台前县先后兴建了十里井、林楼、张堂、孙口、毛河(后移陈楼)5处造船厂,沿黄河10里以内的群众主动把自家的大树砍伐,运送到造船厂。

在孙口附近兴建的造船厂规模最大,开始设在毛河村后树荫下,刚刚施工,就被国民党军的飞机发现目标,盘旋轰炸,造船工人们冒着生命危险,将设备迅速转移到面积大、树木茂密的陈楼村西林带里,继续施工。

刘邓大军挺进大别山刘邓大军强渡黄河后,国民党军统帅蒋介石为堵住其黄河防线的缺口,乘刘邓所部集结在鲁西南休整之机,调集8个整编师共18个旅、14万人的兵力,分别由菏泽、定陶、嘉祥、袁口等地,分进合击,企图围而歼之。

晋冀鲁豫野战军司令员刘伯承、政治委员邓小平,根据中国共产党中央革命军事委员会主席毛泽东的既定方针和当面敌情,以及国民党军企图利用连日大雨,黄河水位陡涨,破堤放水淹没解放军等情况,当机立断,决心不要后方,直出大别山。

7日晚,在晋冀鲁豫野战军第11纵队于黄河渡口进行佯动,以及华东野战军5个纵队于郓城以东地区钳制国民党军整编第5、第85师等部西进的配合下,刘、邓率4个纵队经巨野、定陶间先期跳出合围圈南进。

11日,越过陇海路,以第1纵队并指挥中原独立旅为右路,第3纵队为左路,第2、第6纵队掩护中共中原局、野战军指挥机关为中路,向大别山疾进。

这时,蒋介石错误地认为刘伯承、邓小平所部是“北渡不成而南窜”,即以12个旅为第1梯队、以8个旅为第2梯队,先后尾追刘邓大军;另以4个旅在许昌、漯河等地侧击,以2个整编师及1个交通警察总队布防于柘城、鹿邑地区,企图围歼刘邓大军于黄泛区。

宽20多公里的黄泛区,遍地淤泥,积水没膝,深处及脐,荒无人烟,行军、食宿均十分困难。

17日,刘邓大军战胜困难,胜利通过黄泛区。

18日,又渡过沙河。

20日,部队轻装向汝河急进。

至23日,第3、第l、第2纵队在击退国民党军沿途少数阻击部队后,均渡过汝河,逼近淮河。

当第6纵队和中原局、野战军直属队到达汝河北岸时,经平汉路赶来截击的国民党军整编第85师已占据了汝南埠等渡口,且后有追兵3个整编师,仅距20余公里。

据此,刘伯承、邓小平亲自察看渡口,指挥部队强渡汝河。

24日夜,第6纵队一部在炮火掩护下,渡过汝河,夺取子渡口,掩护纵队主力及领率机关安全渡河。

至27日,刘邓大军已全部渡过淮河,分别占领固始、潢川等县城,完成了挺进大别山的任务,象一把利刃插进国民党军的战略纵深。

刘邓大军渡黄河纪念馆“将军飞渡处,后人缅怀情。

”在当年大军渡河旧址,台前县委、县政府2005年底开始筹资建设“刘邓大军渡黄河纪念馆”,目前已建成开馆。

以下是给大家带来的关于刘邓大军渡黄河纪念馆的详细介绍。

刘邓大军渡黄河纪念馆刘邓大军渡黄河纪念馆占地面积300平方米,展出有珍贵历史图片240余幅,历史文物30余件,通过大量图片、文字资料及实物,生动再现了刘邓大军强渡黄河的动人场景,再现了战争年代老区人民和子弟兵鱼水深情。

在“将军渡”景区,每年都有大批学生和干部群众到此举行纪念活动,缅怀先辈丰功伟绩,寄托对先烈的哀思。

刘邓大军渡黄河纪念馆共分9个展厅。

第一展厅为序厅,中间为强渡黄河大型壁画,两侧是题词。

第二展厅是战略态势,展示刘邓大军强度黄河前的形势。

第三展厅是渡前准备,展示为强渡黄河所作的准备工作。

第四展厅是强渡黄河,展示刘邓大军12万人以孙口为中心,东起东阿西至濮县300余里,冒着敌人的枪林弹雨,实施宽大正面强渡,一举突破上有飞机轰炸、对岸有重兵把守的黄河天险。

第五展厅为渡河战役,展示刘邓大军渡河后,在广阔的鲁西南平原上,攻郓城,战定陶,围六营,克羊山,连战连捷,歼灭国民党正规部队5.6万余人,继而挺进中原,千里跃进大别山。

第六展厅为人民支前,展示在伟大的解放战争中,经过战火考验的台前人民,在中国共产党的领导下,万众一心,同仇敌忾,不怕流血牺牲,不畏艰难险阻,积极参军参战,发展生产,踊跃支前,为支援刘邓大军渡河作战、为全国人民解放事业作出了巨大牺牲和重要贡献。

第七展厅为革命儿女,展示参加渡河作战的重要将领。

第八展厅为老区新貌,展示台前人民继承革命传统、再创老区辉煌。

第九展厅为治黄成就,展示新中国成立后,台前在治理黄河方面所取得的成绩。

《刘邓大军渡黄河》读后感篇一《刘邓大军渡黄河》读后感读完《刘邓大军渡黄河》这篇文章,我内心久久不能平静,那波澜壮阔的历史画面仿佛就在眼前。

你说这刘邓大军咋就这么牛呢?在那么艰苦的条件下,愣是敢做出渡黄河这么大胆的决定。

也许在很多人看来,这简直就是疯狂之举,可人家就是有这股子冲劲儿,有这胆量。

我觉得吧,他们心中那种坚定的信念,那种为了人民、为了国家的决心,真不是一般人能有的。

想想当时的场景,黄河水滔滔,敌人的封锁线严严实实,可刘邓大军一点儿都没怕。

他们可能也在心里犯过嘀咕,这能行吗?但最终还是勇往直前。

这让我想起了自己,遇到点小困难就打退堂鼓,跟人家比起来,我这算啥呀!他们在渡河的过程中,那得吃多少苦啊!风餐露宿不说,还随时可能有生命危险。

可他们没有退缩,难道他们不怕死吗?也许怕,但他们更怕国家沦陷,人民受苦。

如今我们生活在和平年代,舒舒服服地坐在教室里学习,难道不应该好好珍惜吗?我们有时候还抱怨作业多,学习累,这不是身在福中不知福吗?这一路,刘邓大军走得真不容易,可他们的精神却像一盏明灯,照亮了我们前行的路。

难道我们不应该向他们学习,勇敢地去追求自己的梦想,为了国家的繁荣富强贡献自己的力量吗?篇二《刘邓大军渡黄河》读后感哎呀妈呀,读完《刘邓大军渡黄河》,我整个人都不好了,不是那种不好,是被震撼到的那种不好!你想想,那可是黄河啊,又宽又急的黄河!刘邓大军就这么毅然决然地要渡过去,他们难道不知道危险吗?我觉得他们肯定知道,但他们更知道,如果不过去,后面的仗更难打,老百姓的日子更没法过。

说真的,我有时候就在想,要是我在那个年代,我有这勇气吗?可能我会吓得腿软,别说渡黄河了,就是靠近黄河边我都得哆嗦。

但刘邓大军可不是这样,他们那叫一个英勇无畏!他们在渡河的时候,条件艰苦得让人无法想象。

没有先进的装备,没有充足的食物,甚至连休息的时间都少得可怜。

也许有人会说,这不是自找苦吃吗?可这苦吃得值啊!正是因为他们吃了这些苦,我们才有了现在的好日子。

阳谷刘邓大军渡黄河纪念馆观后感去了趟阳谷的刘邓大军渡黄河纪念馆,那感觉就像是来了一场超酷的历史穿越之旅。

刚走进纪念馆,就感觉一股庄严肃穆的气息扑面而来。

墙上那些老照片啊,就像一个个时光的小窗口,把我一下子拉回到了那个战火纷飞的年代。

看着刘邓大军渡黄河时的画面,我脑袋里就像放电影似的,想象着当时那紧张又激动人心的场景。

你想啊,黄河那可是天险,波涛汹涌的,在当时的条件下要渡过黄河,那得需要多大的勇气和决心。

可是咱们的刘邓大军就像一群超级英雄,毫不畏惧。

他们那种勇往直前的精神,我真的是打心底里佩服。

我就琢磨着,要是我在那个时候,估计早就被黄河的气势给吓懵圈了,哪还能像他们那样坚定地冲向对岸。

再看看那些展示的老物件,破旧的枪支、简陋的船只部件,还有战士们用过的生活用品。

每一个东西似乎都在诉说着当年的艰辛。

这些战士们就是靠着这些看起来不咋起眼的装备,去挑战强大的敌人,为的就是给咱老百姓打出一片新天地。

我心里就想,这简直就是在用热血和生命书写传奇啊。

在纪念馆里走着走着,我还看到了一些模拟当时渡河作战的场景。

那里面的人物模型栩栩如生,就好像下一秒就要动起来,重新投入战斗似的。

我站在那儿,听着旁边讲解员激情澎湃地讲述着战斗的经过,感觉自己的心跳都跟着加速了。

我仿佛听到了黄河的怒吼声、战士们的呐喊声、枪炮的轰鸣声交织在一起,那是一首多么壮烈的交响曲啊。

从纪念馆出来后,我就一直在想,咱们现在的幸福生活可都是这些英雄们用命换来的啊。

我们在这儿能吃着各种美食,玩着手机,享受着和平年代的各种便利,可不能忘了那些在艰苦岁月里拼搏奋斗的先辈们。

这一趟参观就像是给我上了一堂特别生动的历史课,还是那种让我终身难忘的课。

我觉得以后得把这些故事讲给更多的人听,让大家都知道咱们今天的好日子来之不易,也让刘邓大军的这种英勇无畏的精神一直传承下去。

这纪念馆,真的是个充满力量的地方,值得大家都去感受感受。

《刘邓大军渡黄河》读后感篇一《刘邓大军渡黄河》读后感读完《刘邓大军渡黄河》这篇文章,我的内心久久不能平静,真的是感触良多啊!你说,在那战火纷飞的年代,刘邓大军得有多大的勇气和决心,才能毅然决然地去渡黄河啊!这一路,也许充满了未知和危险,可他们怕了吗?没有!那滔滔黄河水,在咱们普通人眼里,可能就是一道难以逾越的天堑,可在英勇的刘邓大军面前,那就是通向胜利的道路!我就在想啊,要是我在那个时候,可能早就吓得腿软了,别说过河,估计连靠近河边的勇气都没有。

但人家刘邓大军呢?那是毫不犹豫,勇往直前。

这是为啥?还不是为了咱老百姓能过上好日子!他们面临的困难,那可不是咱们能想象的。

也许前一秒还在商量着作战计划,后一秒炮弹就落在身边了。

可就算这样,他们也没退缩,难道他们不怕死吗?我觉得不是,他们也有家人,也有牵挂,但他们心中的信念比啥都强大,为了国家,为了人民,啥都能豁出去!如今咱们能安安稳稳地坐在这儿,享受着和平的生活,不都是因为他们当年的英勇付出吗?咱们可不能忘了本,得好好珍惜这来之不易的幸福。

说不定哪天,困难又摆在咱们面前了,咱们能像刘邓大军那样勇敢面对不?篇二《刘邓大军渡黄河》读后感哎呀妈呀,读完《刘邓大军渡黄河》,我这小心脏被震撼得不要不要的!想想看,刘邓大军那可是真牛啊!他们渡黄河的那股子劲儿,就像一群猛虎扑向猎物,谁也拦不住。

这黄河水多凶险啊,“哗哗”地流着,好像在说:“别过来,别过来!”可刘邓大军偏不听,他们心里估计在想:“哼,你这黄河能难倒我们?没门儿!”我就琢磨着,他们咋就这么勇敢呢?难道他们是铁打的,不怕疼不怕死?也许他们也怕,谁不怕死啊?可他们更怕国家沦陷,怕老百姓受苦。

所以,就算前面是刀山火海,他们也得闯一闯。

当时的条件得多艰苦啊!吃不好,睡不好,还得时刻提防着敌人的攻击。

可他们愣是咬着牙挺过来了。

我不禁问自己,如果我在那个队伍里,我能行吗?我可能会吓得尿裤子吧!刘邓大军渡黄河这事儿,就像一把火,点燃了我内心的热血。